Условия развития самоорганизации молодежи в процессе коллективного управления общественной жизнедеятельностью

Автор: Николаев Геннадий Геннадьевич

Журнал: Современная высшая школа: инновационный аспект @journal-rbiu

Рубрика: Молодежная политика

Статья в выпуске: 2 (8), 2010 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются вопросы формирования в молодежной среде самоорганизации как определенной культуры личности. Выявлены условия, способствующие развитию самоорганизации в процессе коллективного управления, определены этапы организации общественной жизнедеятельности.

Самоорганизация, коллективное управление, среда, общественная жизнедеятельность

Короткий адрес: https://sciup.org/14239498

IDR: 14239498 | УДК: 316.6+30

Текст научной статьи Условия развития самоорганизации молодежи в процессе коллективного управления общественной жизнедеятельностью

Задачами развития самоорганизации молодежи в процессе коллективного управления общественной жизнедеятельностью можно считать формирование политической, правовой, экономической и духовно-нравственной культуры личности.

Для выявления условий, способствующих развитию самоорганизации молодежи в процессе коллективного управления общественной жизнедеятельностью был изучен обновленный социальный заказ, нашедший отражение в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства от 17 ноября 2008 г. № 1662-р), в Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации (распоряжение Правительства от 18 декабря 2006 г. № 1760-р) [5; 7; 8]. Это позволило выделить следующие условия, определяющим образом влияющие на развитие самоорганизации молодежи в процессе коллективного управления общественной жизнедеятельностью:

-

1) включение молодежи в процессы создания, структурного оформления и организации общественной жизнедеятельности;

-

2) создание среды, способствующей развитию самоорганизации молодежи, в

процессе коллективного управления общественной жизнедеятельностью.

Остановимся подробно на каждом из обозначенных условий.

Включение молодежи в процессы создания, структурного оформления и организации общественной жизнедеятельности. Б.Т. Лихачев, В.А. Сластенин, И.Ф. Харламов отмечают, что «одна из важнейших закономерностей и принципов воспитания состоит в том, что развитие и формирование личности можно успешно осуществлять только в коллективе и через коллектив» [1].

В.С. Безрукова, оценивая коллектив и коллективное воспитание, отмечает, что индивидуально-ориентированная педагогика признает внутреннюю сложность и автономию человеческой личности и противостоит коллективизму, где главная роль отводится влиянию на человека социальной группы.

В полной мере игнорировать роль коллектива и значение его в формировании личности очень сложно. Коллектив есть объективная реальность, поскольку коллектив для человека – это:

-

• сфера его жизнедеятельности;

-

• сфера самоутверждения, самовыражения и самореализации;

-

• сфера общения;

-

• гарант защищенности и поддержки.

Вместе с тем коллектив – это еще и модель общества, основная база накопления опыта взаимодействия личности с обществом, освоение социальных ролей, демократических форм организации жизнедеятельности; носитель социально-нравственных норм и ценностей, реализуемых в системе коллективной деятельности и коллективных отношений; духовное, ценностно-ориентированное единство людей; организационная структура коллектива, являющаяся средством достижения общих и личных целей.

Поэтому важно рассмотреть новый взгляд на процесс коллективного управления общественной жизнедеятельностью в современных условиях, скорректировать его с учетом влияния времени, основываясь на изученном опыте.

Исходя из сказанного и положив в основу системный подход, мы можем определить этапы организации общественной жизнедеятельности в современных условиях для эффективного развития самоорганизации молодежи. Включенность молодежи в эти процессы обеспечивает результативность процесса коллективного управления общественной жизнедеятельностью. Анализируя работы Ш.М. Абидокова, Т.В. Бобровой, Г.В. Семьи и учитывая результаты собственного опыта, мы предлагаем следующие этапы:

-

1) создание инициативной группы. Эта группа планирует результат. Необходимо добиться того, чтобы как можно больше молодых людей стали участниками этого процесса. Человек поддерживает только то, что создает сам;

-

2) диагностирование проблемы. Нужно помнить, что любая деятельность – это только метод для решения проблем личностных, организационно-правовых, деятельностных;

-

3) совместное планирование. Определить и спланировать систему мер для создания общественной жизнедеятельности. В этом процессе задействована

вся инициативная группа. Система мер по созданию деятельности может состоять из разных мероприятий с общей целью – сплочение коллектива, выявление лидеров, умение работать вместе;

-

4) создание органов управления в коллективе, в которые войдут представители инициативной группы и инициативные, вновь вступившие в данный процесс молодые люди;

-

5) составление плана общественной деятельности. Для дальнейшего планирования работы необходимо определить миссию, стратегические цели, тактические задачи, составить рабочий план [2].

Включенность молодежи в работу по организации процесса коллективного управления общественной жизнедеятельностью способствует развитию у них самоорганизации, помогает на практике ощутить взаимодействие государства с общественными структурами, участвовать в создании гражданского общества. Но необходимо помнить, что:

-

• любая деятельность характеризуется внутренними переменными – целью, задачами, структурой, технологией, людьми;

-

• любая деятельность есть система открытая и находится во внешней среде;

-

• внешняя среда играет большую роль в осуществлении деятельности, поэтому ее всегда надо определять с позиции силы и слабости.

Поэтому для организации эффективной жизнедеятельности можно предложить создание и развитие собственной «корпоративной» культуры, выполняющей две функции:

-

1) обеспечение выживания и адаптации молодежи во внешней среде;

-

2) объединение и интеграцию всех участников для достижения целей деятельности.

Основополагающим принципом разработки положений «корпоративной» куль- туры является связь с жизнью, с миром, привлечение молодых людей к реальным жизненным отношениям, различным видам общественно полезной деятельности.

Именно опора на инициативу молодежи, поддержка идей, конкретная помощь в реализации задач делает работу действенной, эффективной и служит развитию самоорганизации у молодежи [1].

Для эффективного коллективного управления общественной жизнедеятельностью Ш.М. Абидоков, Т.В. Боброва, Г.В. Семья предлагают разработать «философию» деятельности, которая является составляющей «корпоративной» культуры и подразумевает:

-

• определение главной цели, четкой, ясной, как для участников, так и для всех окружающих во внешней среде;

-

• определение основных задач, которые необходимо решать для достижения цели;

-

• определение основных ценностей деятельности, которые должны приниматься большей частью ее участников;

-

• разработку норм поведения, принятых участниками деятельности;

-

• разработку и внедрение собственных традиций, обрядов, ритуалов;

-

• создание символов деятельности.

При разработке «корпоративной» культуры, и в частности философии, мы должны различать деятельность образовательных учреждений дополнительного образования и общественную жизнедеятельность по пяти основным признакам: деятельность, программа, состав участников, результат деятельности, форма деятельности.

Это необходимо для грамотной организации и в дальнейшем грамотного построения жизнедеятельности, определения условий развития самоорганизации молодежи, их полноценного развития и ориентировании на конечный результат (табл. 1).

Описанные этапы организации общественной жизнедеятельности в совре- менных условиях, а также использование способов и приемов, направленных на расширение пространства общения и взаимодействия каждого молодого человека со всеми участниками деятельности, уже в себе содержат необходимые требования развития самоорганизации молодежи, создают пространство для приобретения молодыми людьми опыта гражданского действия и деятельности, определяют иные формы взаимодействия в процессе участия в общественной жизни.

Основными требованиями к организации взаимодействия в процессе общественной жизнедеятельности являются:

-

• обязательное участие каждого в деятельности;

-

• добровольность выбора степени и формы участия в деятельности органов управления;

-

• создание среды, в которой бы каждый участник чувствовал себя комфортно и защищенно.

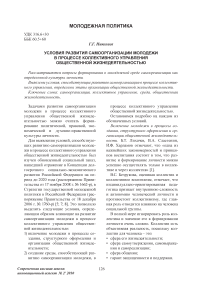

Логика развития взаимодействия в процессе общественной жизнедеятельности изображена на рис. 1. Каждый из приведенных этапов реализации предполагает свой набор ведущих направлений деятельности участников, задачи, средства, формы и результаты деятельности.

Соединение возможностей самоорганизации с механизмом социальной поддержки и образовательного управления дает эффект формирования искомого социально-образовательного пространства. Объединения молодежи выступают в качестве центров, организующих пространство с определенной целью, которая содействует общей цели воспитания современного молодого поколения.

В Законе РФ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений» подчеркивается, что деятельность этих объединений должна быть направлена на социальное становление, развитие и самореализацию молодежи в общественной жизни, с учетом формирования ценностей [8].

Таблица 1

Сравнительный анализ образовательных учреждений дополнительного образования и общественной жизнедеятельности

|

Образовательные учреждения дополнительного образования |

Общественная жизнедеятельность |

|

|

Деятельность |

Основной, ведущий вид до профессионализма |

Разнообразные виды деятельности во внутренней жизни и, может быть, ведущий – в широкой общественной деятельности |

|

Программа |

Образовательная-основная (имеются государственные программы). Деятельностно-воспитательная вспомогательная как проявление результатов основной |

Деятельностная основная. Образовательная вспомогательная как условие результативности |

|

Состав |

Постоянный (имеется журнал), может быть избран актив, на отдельные мероприятия приглашаются широкие массы |

Ядро лидеров + более широкая группа актива + размытая масса (форма «тусовки») |

|

Результат |

Профессионализм, среда общения, общественно-полезный продукт |

Система роста лидеров, их разнообразных потребностей и способностей, связи с другими структурами, инициирующее влияние на окружающие массы, общественный эффект |

|

Формы |

Учебные занятия, лекции, практические и самостоятельные занятия и т.д. Фестивали, ролевые игры, семейный досуг, ярмарки, дискотеки и т.д. |

Лагерные сборы с целью реабилитации, школа социального лидерства в формах ролевых игр, трудовые, военно-исторические операции, прогулочные группы и т.д. |

Общественная жизнедеятельность, как считает А.Г. Асмолов, дает возможность «апробировать иные, не общие пути выхода из различных неопределенных ситуаций в культуре, представляющие личности веер возможностей выбора своей судьбы…» [цит. по 2].

Итак, мы рассмотрели этапы организации общественной жизнедеятельности. Они по своей природе, в сочетании друг с другом, уже включают в себя элементы развития самоорганизации у молодежи – играют первоначальную и основополагающую роль в их гражданском становлении. Таким образом, реализация данного условия обеспечивается: а) различными формами сотрудничества участни- ков общественной жизнедеятельности; б) практико-ориентируемыми формами и методами деятельности, связанными с окружающей молодого человека реальностью и основывающимися на актуальных интересах.

Создание среды, способствующей развитию самоорганизации молодежи, в процессе коллективного управления общественной жизнедеятельностью. На протяжении длительного времени практика утверждала правило: чтобы молодой человек вырос гражданином, надо предъявлять к нему гражданские требования, и чем их больше, тем сильнее проявится гражданственность. В конце 50-х гг. возродилось понимание того, что прямой зависимости здесь нет, а есть проблема гражданской мотивации. На основе этой позиции была сформулирована и задача воспитания – искать средства, чтобы человек учился ставить перед собой общественно значимые задачи и сам предъявлял к себе требования. В трудах П.П. Блонского и С.Т. Шацкого отчетливо выдвигается идея о внутреннем стимулировании молодежи в процессе воспитания, которая позже стала активно разрабатываться в нашей психологии. С.Т. Шацкий обращал серьезное внимание на то, чтобы каждый подросток был занят увлекательным делом. «Атмосфера занятости, да еще интересным делом, если она возбуждается привычным образом, создает хорошую рабочую обстановку, в которой всякий выпад в сторону беспорядка будет неприятен даже для самих детей» [цит. по 1]. Отсюда мы делаем вывод, что приоритетная роль в развитии мотивации молодежи к деятельности должна принадлежать практико-ориентируемым формам и методам воспитания и мотивации через организацию деятельности молодых людей по самостоятельному подбору и осмыслению политической, правовой, экономической информации, моделированию социальных ситуаций, аргументации принятых решений, собственной гражданской позиции, гражданских поступков и действий.

Рис. 1. Логика развития взаимодействия в процессе общественной жизнедеятельности

Использование деловых и ролевых игр, тренингов, групповых форм работы, основанных на взаимодействии и сотрудничестве, способствует формированию умений сочетать групповые, личные и общественные интересы и развитию гражданской ответственности.

Для решения таких вопросов в ходе работы можно активно использовать метод проектов. Метод проектов, по мнению З.И. Равкина, представляет собой систему обучения, при которой молодежь приобретает знания и умения в процессе планирования и выполнения постепенно усложняющихся практических заданий-проектов. Он основывается на теоретических концепциях прагматической педагогики, провозгласившей «обучение и воспитание посредством делания» [6]. Подробное освещение метод проектов получил в работах У.Х. Килпатрика, который определял программу воспитания как «ряд опытов, связанных между собой таким образом, что сведения, приобретенные от одного опыта, служат развитию и обогащению целого потока других опытов» [7].

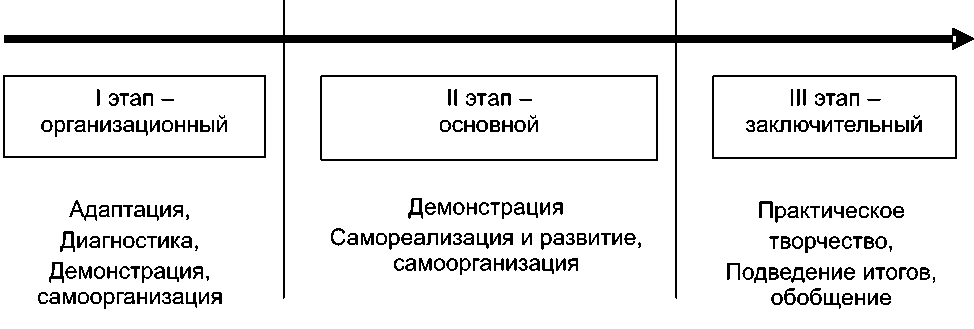

Таким свойством может обладать только деятельность, которая связана с окружающей молодого человека реальностью и основывается на актуальных интересах. Программа деятельности создается всеми участниками в процессе общественной жизнедеятельности и черпается, прежде всего, из окружающей действительности (рис. 2).

Определение цели деятельности

Мотив группового действия -«Мы хотим»

Коллективное подведение итогов

Коллективное обсуждение и оценка своих целей и возможностей

Реализация решения

Интенсивная организаторская деятельность

Коллективное принятие решения

Выбор варианта действия

Мозговой штурм: выдвижение идей, формулировка вариантов

Постановка управленческой проблемы

Принятие цели группой

Рис. 2. Технологическая карта метода проектов

Начиная с мотива группового действия – «мы хотим», участники определяют цель деятельности, проблему и методы «мозгового штурма», находят путь ее решения, который устраивал бы всю группу, потому что подготовка и проведение этого дела осуществляется силами всей группы. После чего все участники подводят итог и определяют новую цель деятельности. При этом все этапы такой деятельности работают на поддержку мотива группового действия – «мы хотим». При подобном построении процесса общественной жизнедеятельности молодые люди оказываются в различных жизненных ситуациях, сталкиваются с затруднениями, преодолевают их с помощью интуиции и привычек, а также знаний, нужных для достижения поставленной практической цели [6].

Такие приоритеты и определяют наши подходы в выборе содержания и форм мотивации к общественной жизнедеятельности молодежи в процессе коллективного управления. Формы организации общественной жизнедеятельности и мотивации к деятельности выступают важными факторами в регулировании отношений личности со средой, в которой благоприятно формируются предлагаемые общественно значимые качества личности. Анализ массовой практики свидетельствует о том, что большинство руководителей ограничиваются такими формами мотивации, в которых используются информирование, убеждение и пример. Для развития самоорганизации, как показывают последние исследования, успешно могут быть использованы индивидуальная, фронтальная и коллективная формы работы. Это связано с содержанием и спецификой общественной жизнедеятельности: в ней есть сугубо личный компонент (индивидуальная форма), есть компонент, реализуемый на уровне ближайшего окружения (фронтальная форма), есть компонент, формируемый и оптимизируемый только в коллективных формах деятельности. Коллективные формы деятельности характеризуются наличием единой цели и высокой степенью общения между участниками деятельности в реализации поставленных задач. В таких формах также высок и уровень контроля и самоконтроля над результатами совместной деятельности, присутствует оценочный подход к своим действиям и действиям окружающих, сравнение своей деятельности с деятельностью других [6; 10].

Формы организации и мотивации общественной жизнедеятельности способствуют развитию самоорганизации молодежи через побуждение к совершению действий, предотвращают появление антисоциальных привычек, создают условия для востребованности их гражданских качеств, а, следовательно, удовлетворяют интересы и потребности, предотвращая отстранение молодежи от воздействия созданной среды и ухода от разрешения возникающих проблем. Комплекс методов и приемов развития самоорганизации молодежи трансформируется, воплощается в реальные отношения, которые и образуют высокоэффективную среду.

Одним из важнейших моментов в развитии самоорганизации молодежи является формирование самосознания, самооценки, возникновение потребностей в самовоспитании. И.А. Донцов определил следующие основные источники самовоспитания:

-

• внешнее требование, переходящее во внутренний план личности и актуализирующее противоречия, которые порождают потребность в самовоспитании;

-

• внутреннее требование личности к себе, обусловленное осознанием противоречий между «Я-реальным» и «Я-идеальным», между целями, которые личность ставит перед собой, и возможностями их реализации [4].

Общественно направленные формы деятельности личности, только тогда могут стать действенными, когда они: а) осознаны; б) превращаются в потребность действовать именно так, а не иначе; в) основываются на твердых убеждениях, знаниях. Таким образом, речь идет о внутреннем мире молодого человека, адекватном целям и задачам созданной среды, имеющим свои структурные компоненты. Развитие этих компонентов и лежит в основе самоорганизации молодежи в процессе коллективного управления общественной жизнедеятельностью:

-

1) потребностно-мотивационный компонент: формирование у молодежи потребности и положительных мотивов, связанных с развитием самоорганизации. Потребность в самосовершенствовании возникает у человека тогда, когда он под влиянием внешних воздействий или внутренних побуждений переживает противоречия между тем, какой он есть и каким ему надлежит быть. Суть данного процесса должна состоять в том, чтобы создавать такие условия, которые реально способствовали бы возбуждению у молодых людей внутренних противоречий и побуждали бы их к развитию указанных качеств;

-

2) интеллектуально-эмоциональный компонент: обогащение молодежи знаниями, развитие их мышления, чувств. Чтобы эта работа была эффективной, она должна быть содержательной, характеризоваться высокой эмоциональностью и иметь определенную внутреннюю логику;

-

3) поведенческий компонент: усваиваемые человеком знания не всегда определяют соответствующие качествам

умонастроение и поведение. Многое зависит от того, в какой мере эти знания приобретают личностный смысл, прошли через эмоциональные переживания и превратились в руководящие принципы действий и поступков. В личностном плане эти принципы деятельности и поведения приобретают форму взглядов и убеждений, формирование которых и составляет важнейшую задачу развития самоорганизации молодежи;

-

4) волевой компонент: об успехах в развитии самоорганизации можно говорить только при условии, если у молодых людей воспитаны соответствующие навыки и привычки поведения, т.е. собственный опыт межличностных отношений. Всякий же опыт вырабатывается путем продолжительных упражнений в тех или иных видах деятельности [9].

Исследователями выявлена общая направленность самовоспитания по развитию самоорганизации на изменение отношения молодого человека к обществу или самому себе, предмету или способу деятельности, к другому человеку или целой группе людей.

Если то, что человек унаследовал, можно рассматривать как фактор, предопределяющий его развитие, а влияние среды и воспитание как определяющие факторы, то решающим фактором, несомненно, является деятельность личности, обращенная на созидание самой себя и окружающего мира.

Процесс самовоспитания в рамках развития самоорганизации молодежи в процессе общественной жизнедеятельности позволяет им самостоятельно определить ценности и цели, которые никогда, ни при каких условиях и обстоятельствах не будут подвергаться сомнению, и в то же время эти ценности и цели выступают в качестве ориентира действий, поступков, поведения, востребованных обществом и удовлетворяющих его интересы и потребности.

Применение условия «Создание среды, способствующей развитию самоорганизации молодежи, в процессе коллективного управления общественной жизнедеятельностью» приобретает свои особенности: а) развитие самоорганизации возможно только при неразрывном единстве процессов воспитания и самовоспитания; б) мотивация и самовоспитание молодежи рассматривается в контексте личностно-ориентированного подхода; в) процессы мотивации и самовоспитания молодежи в условиях создаваемой среды ориентированы на эффективность коллективного управления общественной жизнедеятельности.

Таким образом, единство компонентов культуры личности является предпосылкой ее социализации, гражданского поведения, связанного с выполнением типичных ролей гражданина и воспитанием гражданственности как интегрального качества, предполагающего единство нравственной, правовой и политической культур, развитого просвещенного патриотизма и культуры межнационального общения.

Список литературы Условия развития самоорганизации молодежи в процессе коллективного управления общественной жизнедеятельностью

- Воспитательное пространство как объект педагогического исследования/Под ред. Н.Л. Селивановой. Калуга, 2000. 248 с.

- Захарова Е., Николаев Г., Тетерский С. Молодежная общественно полезная деятельность в России. М.: Фонд «Созидание», 2005. 104 с.

- Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Законы эволюции и самоорганизации сложных систем. М.: Наука, 2004. 380 с.

- Коновалова Л.Н., Якимец В.Н. Гражданское общество и неправительственные некоммерческие организации: учеб.-метод. пособие. М.: ГУУ, 2002. 80 с.

- Концепция молодежной работы: Материалы межкомиссионной рабочей группой по вопросам развития молодежного движения Общественной палаты РФ. М., 2006.

- Луков В.А. Социальное проектирование: учеб. пособие. М.: Социум, 2000. 224 с.

- Российская молодежь: проблемы и решения. М.: Центр социального прогнозирования, 2005. 648 с.

- Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации. М.: Минобрнауки России, 2006.

- Хакен Г. Информация и самоорганизация. М.: Мир, 2003. 320 с.

- Чупров В.И., Зубок Ю.А. Молодежь в обновляющемся воспроизводстве: проблемы и перспективы. М., 2000.