Условия становления субъектной позиции студентов инженерных направлений подготовки

Автор: Пикалова Альбина Александровна, Федоренко Елена Юрьевна

Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu

Рубрика: Психологические науки. Педагогическая психология

Статья в выпуске: 2 (48), 2019 года.

Бесплатный доступ

Проблема и цель. В современных публикациях ученых остро обозначается вопрос необходимости обучения и воспитания молодых людей как субъектов становления своего интеллектуального, духовного и профессионального потенциала. Так, изменившийся характер требований к выпускникам вузов актуализирует задачу развития таких личностных качеств, как инициативность, конкурентоспособность, способность принимать решения, нести ответственность и работать в быстро изменяющихся условиях, при этом не исключает необходимости наличия фундаментальных профессиональных знаний. Подтверждение этому находим в запросе, выдвигаемом работодателем, государством, мировым сообществом, что актуализирует вопрос становления субъектной позиции студента в вузе. Инженерные направления подготовки не являются исключением. В этой связи возникает потребность в создании условий, которые позволят студенту сформировать индивидуальный образ своего будущего, к которому он будет стремиться, позволят его оформить в реальной жизни и достичь в процессе обучения - облечь образ в реальную культурную форму. Цель исследования - теоретическое и опытно-экспериментальное обоснование гипотезы о становлении субъектной позиции студентов в специально созданных условиях в образовании. Методологию исследования составляют нормативно-правовые документы в сфере высшего образования, международные стандарты, научно-исследовательские работы отечественных и зарубежных ученых, признанных научным сообществом. Результаты. На основе теоретических положений психологической структуры субъектности как свойства личности сформулирована гипотеза о становлении субъектной позиции студентов в специально созданных условиях в образовании. Материалы содержат теоретическое обоснование проблемы, выделены признаки субъектной позиции студентов в образовании, описан ход исследования динамики становления субъектной позиции студентов инженерных направлений подготовки Сибирского федерального университета, описаны диагностирующие и формирующие процедуры. В качестве условий рассматриваются: проблематизация образа будущей профессии у студентов; социальное проектирование, реализуемое студентами в рамках будущей профессиональной деятельности. Результаты исследования показали увеличение количества студентов, проявляющих признаки субъектной позиции на 46 % при сконструированных и внедренных условиях в образовании. Заключение. Предложенная в статье авторская концепция обеспечения становления субъектной позиции студентов в специально созданных условиях в образовании может стать основанием для дальнейших исследований и разработок в этом направлении в вузах. Логика проведенного исследования предполагает включение студентов в открытые среды в рамках учебного и внеучебного процесса, а также выбор направления проектирования в рамках будущей профессиональной деятельности.

Субъектная позиция студента, субъектность, субъект деятельности, проектирование, профессиональная деятельность, инженер, условия в образовании

Короткий адрес: https://sciup.org/144161769

IDR: 144161769 | УДК: 159.9 | DOI: 10.25146/1995-0861-2019-47-1-129

Текст научной статьи Условия становления субъектной позиции студентов инженерных направлений подготовки

DOI:

ча воспитания конкурентоспособного профессионала, способного принимать решения, нести ответственность и работать в быстро изменяющихся условиях. Тенденция выдвижения требований к современному инженеру прослеживается и в мировом сообществе. Национальная Академия Инженерии в докладе «The Engineer of

2020: Visions of Engineering in the New Century» сообщает о том, что сегодня необходимо не столько менять обучение инженера, как создавать условия для изменения его поведения, поскольку новые вызовы выходят за рамки определенных дисциплин и государственных границ. Именно поэтому ведущие инженерные университеты ориентированы не только на включение так называемых STEM предметов, но и на введение в учебный процесс гуманитарных и социальных наук. В этой связи основной задачей современного образования является не только передача знаний и умений, но и формирование компетенций, личностных характеристик, дающих возможность студенту быть успешным в жизни и в будущей профессии. Одной из таких характеристик является осмысленное, ответственное – субъектное – отношение к своей жизни в целом, к профессиональной деятельности и получаемому образованию в частности.

Вопрос формирования субъектного отношения возникает и обсуждается в педагогике и психологии относительно разного возраста, как дошкольного, где наиболее активно в теории развивающего обучения Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова реализуются программы, направленные на выращивание начальных характеристик субъектности [Эльконин, 2002, с. 22], так и старшего.

Одновременно с необходимостью всегда существуют реалии, которые нужно учитывать. В контексте статьи стоит обозначить, как сегодня студенты поступают в вуз, как происходит выбор будущей профессии. Зачастую это случайный или слабо осмысленный выбор, где абитуриенты имеют приблизительное представление о будущей профессиональной деятельности. Студенты не всегда понимают, чего хотят сами, в связи с этим не разворачивают критику в отношении образования, равно как и притязания, а в процессе ориентированы в большей степени на формальные результаты в обучении. В этой связи целесообразно не по завершении, а уже с первых дней пребывания в университете актуализировать, проблематизировать вопросы будущей профессии у студента. Образование предполагает построение образа, и оно тогда становится значи- мым, когда осознанно и осознаваемо в процессе самим студентом. Так, осмысленный образ будущей профессии дает возможность возникновения притязания в отношении собственного образования, появления субъектного отношения к образовательной программе, содержанию образования, образовательным технологиям и делает образование взаимно ответственным. При этом равную ответственность несут руководитель программы обучения, педагоги и сам студент, выступая заказчиком на собственное образование. Необходимы условия в образовании, которые позволят студенту на протяжении обучения строить и оформлять образ своего будущего в профессии, проблематизировать содержание, условия, устройство образования как дающие или не дающие необходимые ресурсы.

Таким образом, обнаруживаем потребность в выпускнике – инженере будущего, готовом продолжать учиться самостоятельно в течение всей жизни, проектировать свою деятельность, проявлять ответственность и инициативу в ней, иными словами, занимающего субъектную позицию относительно профессиональной деятельности и собственной жизни в целом.

Методологию исследования составляют нормативно-правовые документы в сфере высшего образования, в том числе федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС 3 поколения, поколения 3++, ФГОС версии 3.2) и международные стандарты подготовки EQUASE (TEMPUS), CDIO, ABIT, SEFI, также многочисленные труды ученых.

Обзор научной литературы проведен на основе анализа работ, представленных ниже. Проблематикой субъектности занимались С.Л. Рубинштейн, А.В. Брушлинский, К.А. Абульханова [Осницкий, 2010, с. 232]. На сегодняшний день в психологической и философской литературе обозначены общие методологические и теоретические проблемы изучения и исследования психологии субъекта. В нашем исследовании мы опираемся на мнение А.В. Брушлинского, который определяет субъект как человека на высшем (индивидуализировано для каждого) уровне активности, целостности, системности, автономности.

В определении позиции мы опираемся на мнения Б.Г. Ананьева, Л.И. Божович, В.П. Бе-дерхановой, В.И. Слободчикова [Бедерхано-ва, Бондарев, 2000, с. 54], определяем позицию как единство сознания и деятельности человека, проявляющееся через систему отношений к себе, людям, окружающему миру.

Субъектом в отношении собственной учебной деятельности студент становится тогда, когда проявляет активность не как ответ на ожидания, выдвигаемые преподавателем, а в самостоятельной деятельности, включающей обнаружение ресурсов, инструментов, средств решения как учебно-профессиональных задач, так и личных, возникающих в этот период. В исследовании мы разделяем мнение А.Г. Гогоберидзе и под субъектной позицией студентов понимаем единство сознания и деятельности студента в образовании, проявляющееся в устойчивости, автономности, целостности отношений к себе как к будущему профессионалу [Гогоберидзе, 2012, с. 3701].

Значимым для исследования также было обозначение структурных элементов субъекта: активность (Брушлинский, 2003, Волкова, 1998, Горбунов, 2005, Лапкова, 2007); рефлексивность, осознанность поведения (Абульханова, 2007, Волкова, 1998, Горбунов, 2005, Исаков, 2008); самодетерминация: самостоятельность (Коноп-кин, Осницкий, 2003, Лапкова, 2007). Исходя из этого, вслед за учеными, рассматривающими субъектную позицию, в исследовании были выделены следующие признаки субъектной позиции студентов:

-

- ценностно-смысловое отношение к своему образованию (осмысление своего места; понимание и обнаружение своих дефицитов, связанных с получением образования; понимание необходимого содержания образования с проекции будущей профессиональной деятельности);

-

– осуществление выбора деятельности в рамках образования, проявление активности и инициативы, в том числе в проектировании линии собственного образования;

-

- рефлексия собственного опыта, полученного в процессе обучения, осмысленности сделанных выборов в рамках своего образования.

Исходя из выделенной проблематики, нам было важно понять, какие условия должны быть созданы в образовании, чтобы происходило становление субъектной позиции и тех признаков, которые мы обозначили для исследования. В трудах Ю.А. Черкасовой, Т.Д. Барышева, В.В. Пантелеева отмечается важность создания условий в образовании, где сам студент был бы активным творцом своей деятельности. В программах развивающего обучения Д.Б. Элькони-на - В.В. Давыдова также обозначено становление субъектности в рамках развивающего обучения [Давыдов, 2008, с. 156]. Одним из таких вариантов, на наш взгляд, может быть проектирование, осуществляемое студентами в рамках будущей профессиональной деятельности (Давыдов, Бедерханова, 2011, Бондарев, 2012, Глазычев, 1988). Одновременно Т.А. Ольховая обозначает, что образовательное пространство университета становится фактором становления субъектности студента, когда ориентировано на личностно-профессиональное становление будущего специалиста. Что, на наш взгляд, подразумевает актуализацию образа своего будущего в профессии уже при получении образования.

Таким образом, гипотеза исследования была сформулирована следующим образом: становление признаков субъектной позиции у студентов в образовании возможно при следующих условиях.

-

1. Если студент с первого курса оформляет и проблематизирует образ будущей профессии.

-

2. Если студент с первого курса занимается проектированием в рамках будущей профессиональной деятельности.

Исследование проводилось на выборке студентов 1 курса инженерных направлений подготовки (Теплоэнергетика и теплотехника) политехнического института Сибирского федерального университета в возрасте 18-19 лет в количестве 52 человек (из них 39 мужчин, 17 женщин).

Результаты исследования. Эмпирическая часть исследования включала в себя четыре эта-

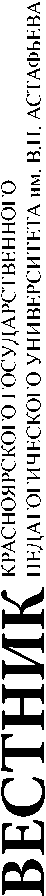

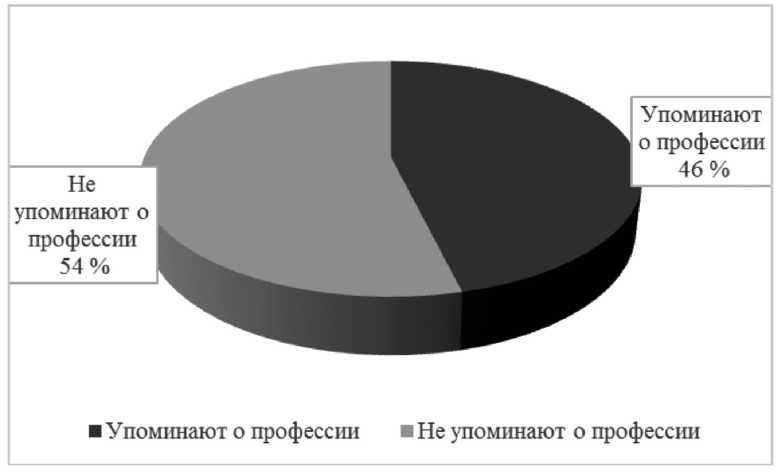

па работы. На первом этапе необходимо было исследовать выделенные нами признаки субъектной позиции студентов относительно собственного образования на старте - в первые месяцы поступления в вуз, и, исходя из полученных результатов, осуществлять пробу конструирования условий, обозначенных нами выше в теоретической части исследования. Так, для анализа ценностно-смыслового отношения к собственному образованию была выбрана методика Куна - Макпартленда (в модификации В.И. Юрченко) «Кто я»; для исследования наличия значимого образа себя в будущей профессии выбрали эссе «Мое будущее» (предполагающее представить себя через 4, 6 и 10 лет). Предметом интерпретации были количество и качество упоминаний о профессии, данное каждым студентом, что позволило нам фиксировать признаки субъектной позиции. Полученные данные показали, что, несмотря на востребованность среди абитуриентов направления подготовки Теплоэнергетика и теплотехника, у студентов 1 курса не обнаруживается указание на профессию в описании своего будущего. У большинства отсутствует представление образа себя как будущего профессионала, также студенты не позиционируют себя как будущие инженеры и не задумываются о возможностях образования через призму движения к профессии. Обобщеные полученные данные показали, что лишь в 23 % случаев наблюдается хотя бы одна из перечисленных характеристик (рис. 1).

Рис. 1. Доля респондентов, которые упоминают о своей будущей профессии, по данным методики Куна – Макпартленда «Кто я»

Fig. 1. The share of respondents who noted about their future profession according to the methods of Kuhn – Macpartland “Who am I”

Рис. 2. Доля респондентов, которые упоминают о своей будущей профессии в эссе

Fig. 2. The share of respondents who noted about their future profession in an essay

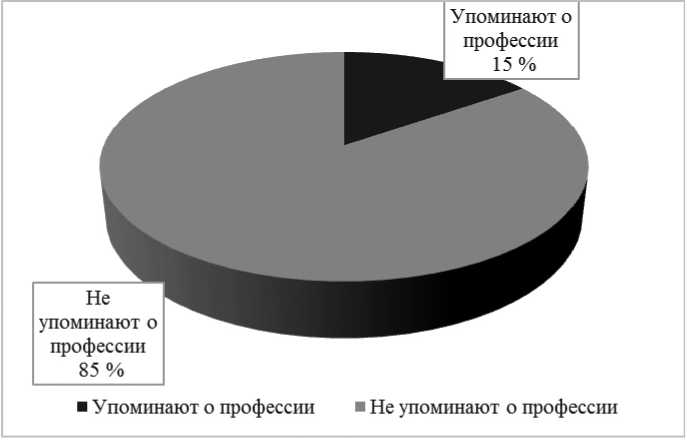

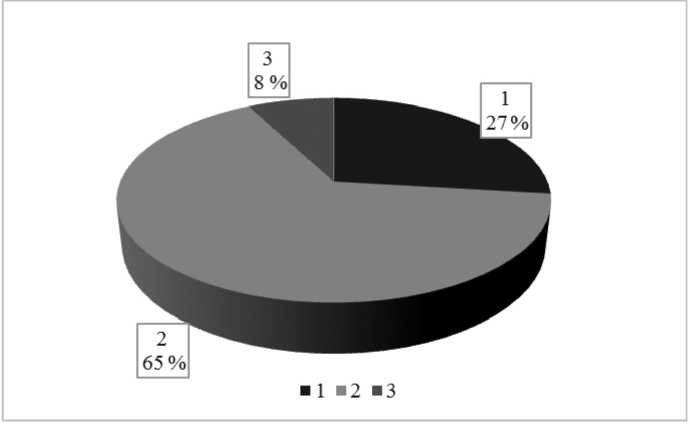

Использованные методики позволили нам получить стартовые количественные данные об измеряемых признаках субъектной позиции. Для представления общей картины в соответствии с проведенным исследованием все респонденты были распределены на группы исходя из выраженности признаков субъектной позиции относительно собственного образования:

Рис. 3. Распределение студентов на группы в соответствии с полученными данными на первом этапе исследования

Fig. 3. Separation of students into groups in accordance with the data obtained at the first stage of the research

Проведенные методики позволили получить данные о том, что почти у 70 % студентов отсутствуют признаки субъектной позиции относительно собственного образования на страте обучения.

Для исследования притязаний студентов в образовании был использован метод «Незаконченные предложения». В частности, нами было выделено четыре фокуса, значимых с точки зрения места и качества притязаний в образовании, условно названных: «я сам» (позволяющий исследовать наличие у студента ожиданий от себя и, как следствие, готовности и стремлений в рамках своего образования), «я – преподаватели» (позволяющий исследовать наличие ожиданий от преподавателей), «я – одногруппники» (позволяющий исследовать готовность взаимодействовать с одногруппниками для выполнения собственных задач в образовании), «я - материал» (позволяющий исследовать наличие ожиданий к форме подачи и содержанию материала). Исходя из обозначен

-

1 группа - студенты, у которых отсутствуют признаки субъектной позиции относительно собственного образования;

-

2 группа - студенты, у которых частично зафиксированы признаки субъектной позиции;

-

3 группа - студенты, у которых имеются признаки субъектной позиции относительно собственного образования.

ных фокусов было сконструировано 10 незавершенных предложений, которые далее предлагалось завершить студентам. По результатам было зафиксировано, что 88 % студентов дают формальные ответы по всем четырем фокусам, оставшиеся 12 % дают содержательные ответы на вопросы в фокусе «я сам».

Второй и третий этапы исследования предполагали конструирование и внедрение условий в образовательный процесс студентов 1 курса направления подготовки Теплоэнергетика и теплотехника в течение одного года обучения.

Была разработана и введена в учебный процесс дисциплина, включающая два модуля.

-

1. «Проблематизация и оформление образа будущей профессии».

Модуль направлен на оформление образа будущей профессии; обнаружение личных дефицитов и ресурсов, связанных с получением образования; осмысление своего места в образовании и своих стремлений, в образовании как движения к будущей профессии.

Включал задания для студентов по изображению метафор своего будущего в профессии, групповое обсуждение, совместное создание (в форме художественного рисунка) образа будущего в профессии в группах с последующим обсуждением.

Также студентам предлагалось рассмотреть свое будущее в профессии через линию собственного образования с удержанием фокусов: «я сам», «я - преподаватели», «я - одногруппники, «я - материал». В частности, были проведены проблематизирующие встречи, где ключевыми стали вопросы:

-

- необходимые и достаточные ресурсы в образовании для достижения идеального образа в профессии (что мне необходимо делать и что будет достаточным; какие возможности у меня есть);

-

- какие ресурсы предоставляет мне выпускающая кафедра, университет;

– какие должны быть отношения между преподавателем и студентом (одним из выводов является то, что преподавателю в сконструированной ситуации необходимо быть проводником или наставником в образовании);

-

- какая деятельность в рамках учебной и вне-учебной сред необходима для достижения своего идеального образа в получаемой профессии.

-

2. «Социальное проектирование».

В рамках модуля для студентов было организовано несколько встреч с представителями советов молодежи компаний-партнеров кафедры, будущих работодателей. Они предполагали совместную разработку образа будущего в профессии, обсуждение необходимых компетенций для успешной профессиональной деятельности, прояснение необходимых и достаточных ресурсов с точки зрения содержания и устройства образовательного процесса, обнаружения дефицитов и способов их преодоления.

Социальное проектирование было организовано как индивидуальная или коллективная деятельность обучающихся, целью которой являлось позитивное преобразование социальной среды и условий доступными для них средствами. Студентам было предложено инициировать и реализовать два социальных проекта: нужно было выбрать область и проблему, на решение которой будет направлен социальный проект. Область была задана с учетом следующих рамок: движение к будущей профессии через свое образование, связь с профессиональной отраслью, взаимодействие с представителями будущей профессии. Необходимо было обозначить цель, этапы и пути реализации проекта, обозначить ожидаемые результаты, осуществить деятельность, которая позволит достичь ожидаемых результатов, оценить полученные результаты; оценить свое движение в проекте, полученный опыт, его значимость.

В реализации второго модуля учебной дисциплины для нас было значимым, зафиксировать у студентов следующее.

-

1. Обнаруживает ли студент свои дефициты в образовании и пути их преодоления; понимает ли содержание и способы образования в контексте будущей профессиональной деятельности.

-

2. Проявляет ли он инициативу и активность в процессе проектирования.

-

3. Осуществляет ли рефлексию собственного опыта в процессе и по завершении проектирования.

В конце учебного года по завершении учебного курса были снова организованы встречи с представителями Совета молодежи компаний-партнеров, где студентами были представлены свои проекты и полученные по ним результаты. Среди представленных проектов были как технические разработки, которые можно использовать на мероприятиях кафедры в будущем (пример: велоэргонометр, микротэц), так и проекты, предполагающие организацию и взаимодействие с различной целевой аудиторией (пример: серия профориентационных занятий для школьников, организация мероприятия кафедры и ее выпускников «День энергетика», игра для первокурсников «ТЭЦ с 0»).

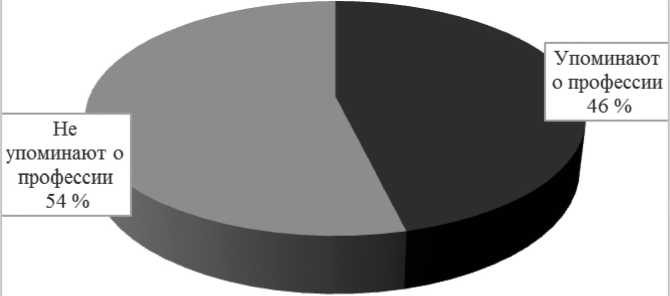

По завершении исследования был реализован четвертый этап, который включал повторное проведение исследования с использованием того же диагностического материала: методика Куна – Макпартленда «Кто я» (в модификации В.И. Юрченко), эссе «Мое будущее» (через 4, 6, 10 лет), методика «Незаконченные предложения».

Рис. 4. Доля респондентов, которые упоминают о своей будущей профессии, по данным методики Куна – Макпартленда «Кто я»

Fig. 4. The share of respondents who noted about their future profession according to the methods of Kuhn – Macpartland “Who am I”

Упоминают о профессии

Не упоминают о профессии

Рис. 5. Доля респондентов, которые упоминают о своей будущей профессии в эссе

Fig. 5. The share of respondents who noted about their future profession in an essay

Использованные методики позволили нам получить количественные данные об измеряемых признаках субъектной позиции по завершении исследования. Для представления общей картины все респонденты, как и на старте исследования, были распределены на группы исходя из выраженности признаков субъектной позиции относительно образования. Сравнивая полученные данные с данными, которые были на старте, выявлена динамика: 1 группа, которую составили студенты, не проявляющие признаков субъектной позиции в образовании, сократилась на половину, то есть -50 %; 2 группа, которая включает в себя студентов, выражающих часть признаков субъектной позиции, увеличилась на 46 %.

Кроме того, по завершении было отмечено преподавателями, что студенты начали задавать проблематизирующие вопросы, обращаться за объяснением учебного плана и интересоваться возможностями перехода на индивидуальный учебный план. Была зафиксирована активность во внеучебной деятельности: если на стартовом этапе исследования в деятельность органа студенческого соуправления – «Студенческий управляющий комитет» кафедры – включились только 7 %, то по завершении исследования – 27 %, в том числе часть студентов стали руководителями направлений работы: «Профориентация», «СМИ» и работа с Советом молодежи ООО «Сибирская генерирующая компания».

Рис. 6. Распределение студентов на группы в соответствии с полученными данными на втором этапе исследования

Fig. 6. Distribution of students into groups in accordance with the data obtained at the second stage of the research

В качестве критериев результативности предпринятых мер для становления субъектной позиции студентов в образовании были выбраны 2 критерия: G-критерий знаков Оуэна; T-критерий Уилкоксона [Математические…, 2008, с. 27]. Оценку по предложенными критериям проводили как для каждой методики отдельно, так и по обобщенному показателю. Анализ каждой из методик исследования по G-критерию знаков Оуэна и T-критерию Уилкок-сона показал статистическую значимость полученных результатов (p ≤ 0,05).

Чтобы удостовериться, что проводимая работа является тем условием, которое необходимо для становления признаков субъектной позиции, было проведено два среза в контрольной выборке студентов (в начале первого и второго курсов). В нее вошли студенты инженерных направлений подготовки (Электроэнергетика и электротехника политехнического института Сибирского федерального университета) в возрасте 18-19 лет в количестве 17 человек (5 мужчин, 12 женщин). Анализ контрольной группы студентов показал, что данные изменения нельзя считать статистически значимыми (p > 0,05), что демонстрируют оба из рассматриваемых критериев. Это позволило заключить, что сконструированные условия являются результативными для становления субъектной позиции студентов в образовании.

Заключение. Полученные результаты исследования показали динамику в становлении признаков субъектной позиции студентов за счет создания условий, способствующих проблема-тизации у студента образа его будущей профессии. Однако, несмотря на полученные результаты, мы понимаем, что срок включающий 1,5 года исследования, не является исчерпывающим. Стоит отметить, что не исключаются факторы ситуативности, возможности включенности студентов в различные среды как в рамках университета, так и вне его. Кроме того, не стоит исключать влияние личности преподавателя, которая может стать значимой в оформлении идеального образа будущей профессии студентов либо вызвать обратную реакцию - сопротивления, как в освоении студентом отдельной дисциплины, так и в целом своей профессии. В этой связи имеет смысл говорить о продолжении исследования в обозначенном направлении, а также о его расширении - включение преподавателей других дисциплин, а также разворачивание исследования на других инженерных направлениях подготовки проекта CDIO.

Список литературы Условия становления субъектной позиции студентов инженерных направлений подготовки

- Бедерханова В.П., Бондарев П.Б. Педагогическое проектирование в инновационной деятельности/Кубанский государственный университет . Library.ru: информ.-справочный портал. М., 2000-2019. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=21244582 (дата обращения: 15.04.2018).

- Болотов В.А. О построении общероссийской системы оценки качества образования//Вопросы образования. 2005. № 1.

- Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. М.: Директмедиа Паблишинг, 2008. 613 с.

- Дьюи Дж. Демократия и образование. Опыт и образование. М.: Педагогика-Пресс, 2000. 384 с. . Library.ru: информ.-справочный портал. М., 2000-2019. URL: http://grazit.ru/27-deyui-djdemokratiya-i-obrazovanie.html (дата обращения: 05.09.2013).

- Исаков М.В. Субъектность как высшая психическая функция//Современные гуманитарные исследования. 2007. № 6 (19). С. 10-12.