Усовершенствованная хирургическая техника артроскопической операции Латарже с задним засверливанием суставного отростка лопатки

Автор: Марченко И.В., Доколин С.Ю., Кочиш А.Ю., Кузьмина В.И.

Журнал: Кафедра травматологии и ортопедии @jkto

Статья в выпуске: 2 (40), 2020 года.

Бесплатный доступ

Операция Латарже - это хорошо известный и надежный метод лечения пациентов с хронической рецидивирующей нестабильностью плечевого сустава. Как открытые, так и артроскопические методики дают отличные результаты с низким уровнем рецидивов вывихов. Однако общая частота осложнений при открытых методиках составляет до 15 %. Хорошая визуализация и понимание анатомии помогают избежать возможных ятрогенных осложнений после данных операций, но развивающийся деформирующий артроз плечевого сустава, и тотальная резорбция перемещенного блока остаются нерешенными. Целью данной статьи является предоставление усовершенствованной технике артроскопической операции Латарже с использованием заднего засверливания суставного отростка лопатки.

Передняя нестабильность, операция латарже, нестабильность плечевого сустава, заднее засверливание

Короткий адрес: https://sciup.org/142226469

IDR: 142226469 | УДК: 616.717.11-089.819 | DOI: 10.17238/issn2226-2016.2020.2.36-43

Текст научной статьи Усовершенствованная хирургическая техника артроскопической операции Латарже с задним засверливанием суставного отростка лопатки

В современной ортопедической практике хорошо известная операция Латарже [1], описанная еще в середине прошлого века (Latarjet M., 1954), достаточно широко используется для хирургического лечения пациентов с хроническими формами рецидивирующей нестабильности плечевого сустава, характеризующимися наличием смежных (зацепляющихся) дефектов суставных поверхностей костей, формирующих плечевой сустав: головки плечевой кости и суставной впадины лопатки [1 – 5]. Основная идея этой операции, предполагающая несвободную пересадку остеотомированного фрагмента клювовидного отростка лопатки на переднюю поверхность ее суставного отростка, обеспечивает при правильном техническом исполнении тройной стаби- лизирующий эффект в отношении поврежденного плечевого сустава [6 – 9].

Этот эффект достигается, во-первых – за счет восполнения пересаженным кровоснабжаемым костным аутотрансплантатом костного дефекта в передненижнем отделе суставной впадины лопатки; во вторых – благодаря смещению книзу нижней порции подлопаточной мышцы, компенсирующей таким образом недостаточность поврежденного связочного аппарата плечевого сустава и, в-третьих – за счет новой функции сухожилий короткой головки двуглавой и клювовидно-плечевой мышц, пересаженных вместе с фрагментом клювовидного отростка лопатки и работающих при отведении и наружной ротации плеча в качестве структуры, удерживающей головку плечевой кости от вывиха в передненижнем направлении. Среднесрочные и от-

-

с E-mail: auk1959@mail.ru

-

d E-mail: Tasha_777@bk.ru

даленные (от 2 до 5 лет) результаты операции Латарже, опубликованные в современной научной литературе, демонстрируют ее высокую эффективность в предупреждении возникновения рецидивов нестабильности (частота их в указанные сроки не превышает 3%), что является чрезвычайно привлекательным обстоятельством для хирургов, имеющих естественное желание выполнить профильным пациентам самое эффективное и надежное оперативное вмешательство [8, 9].

В настоящее время операция Латарже описана в специальной литературе и применяется в клинической практике в трех основных вариантах: с использованием традиционной открытой техники (ТОТ) с отсечением и последующей рефиксацией верхней порции сухожильной части подлопаточной мышцы; посредством малоинвазивной открытой техники (МОТ) с формированием специального «split-доступа», продольного разделяющего волокна подлопаточной мышцы; а также посредством артроскопической техники (АТ), воспроизводящей все основные этапы открытой малоинвазивной реконструкции из 7 артроскопических портов [2, 3, 10]. Следует также отметить, что во всех перечисленных выше вариантах хирургической техники операции Латарже для фиксации пересаженного костного аутотрансплантата применяется переднее засверливание суставного отростка лопатки.

Каждый из указанных выше вариантов выполнения операции Латарже имеет свои преимущества и недостатки. В частности, традиционная открытая техника (ТОТ) хорошо освоена и отработана многими оперирующими ортопедами, но неизбежно приводит отсечению в ходе операции от малого бугорка плечевой кости верхней порции сухожилия подлопаточной мышцы, что в ряде случаев приводит к ее жировой дегенерации (до 15%) и существенным потерям функции плечевого сустава [11]. Малоинвазивная открытая техника (МОТ) устраняет это важнейший недостаток ТОТ, но в 6 – 8% наблюдений может сопровождаться в послеоперационном периоде ятрогенной нейропатией подмышечного и/или мышечно-кожного нервов вследствие их тракционного повреждения в ходе вмешательства из-за близкого расположения к зоне операционного доступа и плохой визуализации в ране [12, 13]. Современная артроскопическая техника (АТ) обеспечивает хорошую визуализацию обоих упомянутых выше нервов и позволяет предупредить их тракционные повреждения в ходе операции Латарже, снижая также общую травматичность этого вмешательства [14, 15]. Однако успешное практическое использование этой техники предполагает наличие специального дорогостоящего оборудования и хорошо подготовленной хирургической бригады [16].

Необходимо также отметить, что артроскопическая техника операции Латарже предполагает выполнение нескольких сложных технических приемов, от которых во многом зависит конечный результат оперативного лечения. Один из таких приемов предполагает засверливание суставного отростка лопатки и имеет целью надежную фиксацию в оптимальном положении перемещенного остеотомированного фрагмента клювовидного отростка лопатки. В случаях нарушения его позиционирования возможен конфликт пересаженного костного аутотрансплантата с головкой плечевой кости, приводящий к повреждениям ее суставного хряща, а также тотальная резорбция фрагмента клювовидного отростка лопатки ввиду недостаточного его контакта с воспринимающим костным ложем и нарушения питания [17, 18].

Известные приемы переднего засверливания в ходе артроскопической операции Латарже предусмотрены всеми известными вариантами таких вмешательств и, в частности – применявшейся нами ранее техникой, описанной в 2007 году P.Boileau et al., [10]. Однако при выполнении указанного приема технически сложно расположить и надежно фиксировать винтами перемещенный фрагмент клювовидного отростка лопатки в оптимальном положении, при котором он должен являться продолжением суставной поверхности лопатки и не препятствовать свободным движениям головки плечевой кости в суставе. Указанные сложности обусловлены целым рядом анатомических и механических факторов, в частности: особенностями расположения лопатки на реберном каркасе и физиологической ан-теверсией ее суставного отростка, непосредственной близостью расположения элементов плечевого сплетения и передней огибающей плечевую кость артерии с сопутствующими венами, а также перекрытием линии осевого доступа к зоне оперативного действия спереди сухожилиями короткой головки двуглавой плеча и клювовидно-плечевой мышц.

Облегчить достижение искомого результата и избежать целого ряда упомянутых выше технических трудностей, по нашему мнению, помогает разработанная нами и представленная в настоящей статье техника заднего засверливания суставного отростка лопатки, успешно использованная в ходе артроскопических операций Латарже у 30 профильных пациентов.

Цель исследования: Представить заинтересованным специалистам сведения об усовершенствованной технике артроскопической операции Латарже с использованием заднего засвер-ливания суставного отростка лопатки, прошедшей успешную клиническую апробацию.

Материалы и методы. Прототипом для нашей усовершенствованной техники стала известная артроскопическая операция Латарже (в модификации Bristow-Trillat), описанная P.Boileau et al. в 2007 году [10]. Предложенная нами, по сути, новая операция существенно отличается от прототипа использованием помимо трех стандартных, также пяти дополнительных артроскопических портов (супрапекторального, нижнего переднелатерального, медиального, надклювовидного и дополнительного заднего портов), а также формированием (засверливанием) каналов в суставном отростке лопатки в задне-переднем направлении с последующим проведением в этих каналах нитиноловых спиц-проводников, по которым перемещают к новому месту фиксации остеотомированный фрагмент клювовидного отростка лопатки. При этом предложенные технические отличия новой артроскопической операции Латарже обеспечивают сравнительно лучший визуальный контроль за ключевыми этапами вмешательства, а также более точное позиционирование пересаживаемого фрагмента клювовидного отростка лопатки на ее суставном отростке. Следует также отметить, что авторами было получено положительное решение о выдаче патента на изобретение «Способ артроскопической аутопластики суставного от- ростка лопатки при передней нестабильности плечевого сустава» № 2019135795/14(070638) от 06.11.2019 года.

Усовершенствованная нами артроскопическая операция Латарже была успешно апробирована в клинике в ходе лечения 30 пациентов с хронической рецидивирующей нестабильностью плечевого сустава. Результаты лечения этих пациентов были прослежены в динамике на протяжении одного года. При этом оценивали, как анатомические (рентгенологические), так и функциональные исходы с использованием валидированной стандартизированной шкалы American Shoulder and Elbow Surgeons (ASES).

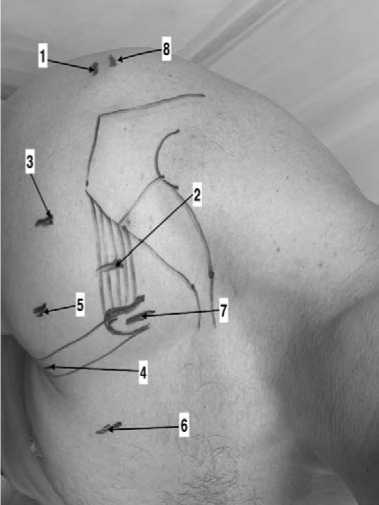

Техника предложенной операции. Перед вмешательством пациента располагают на операционном столе в положении «пляжное кресло». Артроскопическую операцию начинаются с формирования трех стандартных доступов (портов): заднего, переднего и переднелатерального. Кроме того, для реализации техники новой операции необходимо использовать пять дополнительных портов, расположение которых представлено на схеме (Рис. 1).

Рис. 1. Артроскопические порты, использующиеся при выполнении операции Латарже по предложенной технике: 1 – стандартный задний, 2 – стандартный передний, 3 – стандартный переднелатеральный, 4 – дополнительный супрапекторальный, 5 – дополнительный нижний переднелатеральный, 6 – дополнительный медиальный, 7 – дополнительный надклювовидный, 8 – дополнительный задний.

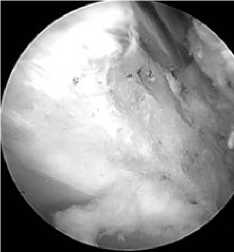

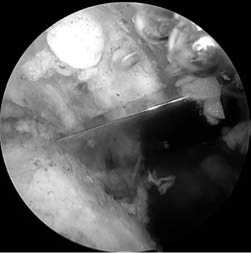

Далее на первом (диагностическом) этапе операции из трех сформированных стандартных портов осматривают все необходимые анатомические образования и убеждаются в наличии смежных повреждений с дефектами костной ткани на головке плечевой кости и на суставной впадине лопатки. Затем из стандартного переднего порта выполняют мобилизацию переднего отдела капсулы плечевого сустава, производя при необходимости резекцию ее частей, скомпрометированных предшествующими реконструктивными операциями, как показано на фотографии (Рис. 2а).

а

б

Рис. 2. Артроскопические изображения начальных этапов операции Латарже по предложенной технике: а – резекция скомпрометированных участков переднего отдела капсулы плечевого сустава; б – подготовка воспринимающего костного ложа на суставном отростке лопатки.

На следующем этапе вмешательства из дополнительного су-прапекторального порта в нижней точке дельтовидно-грудной борозды проводят обработку воспринимающего костного ложа на передней поверхности суставного отростка лопатки с использованием бора-насадки шейвера с плоской поверхностью для создания наилучших условий адаптации к нему остеотоми-рованного фрагмента клювовидного отростка лопатки после его транспозиции (Рис. 2б). Далее через передний стандартный артроскопический порт тщательно удаляют соединительную ткань в медиальной и центральной частях интервала между надостной и подлопаточной мышцами, добиваясь необходимой визуализации клювовидно-плечевой связки и клювовидного отростка лопатки с прикрепляющимися к нему мышцами.

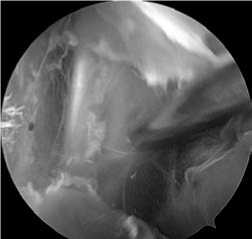

Затем в проекции малого бугорка плечевой кости формируют дополнительный нижний переднелатеральный артроскопический порт, который обеспечивает возможность хорошего визуального контроля всех последующих этапов вмешательства, проводимых как непосредственно в полости плечевого сустава, так и снаружи от его капсулы. При этом оптическую систему выводят из полости сустава в передний отдел поддельтовидного пространства, после чего в результате последовательного рассечения и гидропрепаровки мягких тканей осуществляют прямую визуализацию подмышечного нерва (Рис. 3а) и проходящих рядом с ним передних огибающих плечевую кость сосудов, располагающихся на передней поверхности подлопаточной мышцы .

б

Рис. 3. Артроскопические изображения этапов операции Латарже по предложенной технике: а – визуализация подмышечного нерва через дополнительный нижний передне-латеральный артроскопический порт; б – определение места формирования расщепа подлопаточной мышцы («split»-доступа).

Далее под контролем оптики, введенной через дополнительный нижний переднелатеральный порт, определяют уровень и точку для формирования продольного расщепляющего волокна подлопаточной мышцы «split»-доступа (рис. 3б). Они должны располагаться немного ниже средней (второй) сухожильной перемычки между волокнами подлопаточной мышцы, а также латеральнее подмышечного нерва и выше передней огибающей плечевую кость артерии с сопутствующими венами. Кроме того, указанную выше точку ориентируют посредством дополнительного прощупывания через толщу ткани подлопаточной мышцы края суставной впадины лопатки.

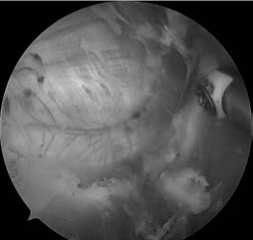

Затем в этой точке перфорируют аблятором подлопаточную мышцу на всю ее толщину и приступают к формированию «split»-доступа, расщепляющего эту мышцу вдоль хода ее волокон. Для этого используют специальный длинный троакар, известный среди специалистов под названием «переключатель тканей», который проводят из заднего стандартного порта насквозь через подлопаточную мышцу под аблятором (Рис. 4а). Далее троакар проводят кпереди на уровне подмышечного нерва, визуально отслеживая его сохранность, а также латеральнее сухожилий короткой головки двуглавой плеча и клювовидноплечевой мышц через волокна большой грудной мышцы с формированием в конце после прокола кожи дополнительного медиального порта.

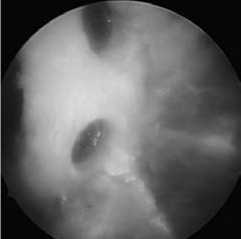

Затем формируют дополнительный задний артроскопический порт в точке на 1 см медиальнее стандартного заднего порта. Далее первый компонент специального направителя вводят через стандартный задний порт, проводят его между суставной поверхностью лопатки и головкой плечевой кости и устанавливают таким образом, чтобы его крючковидная рабочая часть захватывала и иммобилизировала суставной отросток лопатки. Второй компонент направителя устанавливают через дополнительный задний порт и формируют с его помощью, используя два канюлированных сверла диаметром 2,75 мм, два параллельных канала в суставном отростке лопатки, ориентированных строго параллельно суставной поверхности лопатки и выходящих спереди в области подготовленного воспринимающего костного ложа (Рис. 5а). При этом сверла проходят сзади-наперед, реализуя принцип «заднего засверливания» каналов в суставном отростке лопатки, что является важным отличием техники усовершенствованной нами артроскопической операции Латарже.

Рис. 4. Артроскопические изображения этапов операции Латарже по предложенной технике: а – продольное расширение «split»-доступа между волокнами подлопаточной мышцы; б – остеотомия клювовидного отростка лопатки из дополнительного надклювовидного артроскопического порта.

б

Рис. 5. Артроскопические изображения завершающих этапов операции Латарже по предложенной технике: а – формирование двух параллельных каналов в суставном отростке лопатки посредством заднего засверливания; б – фиксация остеотомированного фрагмента клювовидного отростка лопатки винтами.

На следующем этапе операции над клювовидным отростком лопатки формируют дополнительный надклювовидный порт, из которого производят остеотомию переднего отдела клювовидного отростка лопатки (Рис. 4б). Для этого вначале отделяют от него сухожилие малой грудной мышцы и выделяют клювовидный отросток лопатки до уровня остеотомии, выполняемой на уровне трапециевидной порции клювовидно-ключичной связки, которую сохраняют.

Далее через ранее сформированный дополнительный медиальный порт с помощью зажима типа Бирхер остеотомиро-ванный фрагмент клювовидного отростка лопатки выводят на поверхность грудной стенки для формирования в нем двух параллельных каналов диаметром 4 мм. Для этого из стандартного заднего порта устанавливают специальный направитель с «углом атаки» 150, с целью нивелировать антеверсию суставной поверхности лопатки.

На следующем этапе операции через дополнительный медиальный порт и предварительно подготовленный «split»-доступ в подлопаточной мышце устанавливают гибкие нитиноловые спицы-проводники, проводя их в направлении спереди-назад через ранее сформированные параллельные каналы в суставном отростке лопатки. Затем остеотомированный фрагмент клювовидного отростка лопатки продвигают спереди-назад навстречу гибким проводникам, насаживают на них и смещают в область подготовленного воспринимающего костного ложа на суставном отростке лопатки. Далее фиксируют перемещенный костный фрагмент в оптимальном положении двумя канюлированными винтами, которые проводят спереди-назад по гибким нитиноло-вым спицам-проводникам через дополнительный медиальный порт (Рис. 5б). При этом визуальный контроль за всеми этапами артроскопической операции осуществляют через дополнительный нижний переднелатеральный порт.

На завершающем этапе операции проводят по возможности восстановление передних отделов капсулы плечевого сустава (при ее сохранности) с использованием одного якорного шва. Затем оценивают стабильность фиксации в реципиентной области пересаженного фрагмента клювовидного отростка лопатки, а также стабильность и амплитуду движения в прооперированном плечевом суставе. Далее ушивают артроскопические порты,

накладывают асептическую повязку, фиксируют верхнюю конечность в отводящем ортезе.

Преимущества предложенной усовершенствованной техники артроскопической операции Латарже, на наш взгляд, хорошо иллюстрирует представленный далее клинический пример.

Пациент М., 22 лет, занимающийся контактным видом спорта (борьба дзюдо) на соревновательном уровне и имеющий признаки общей гиперэластичности капсульно-связочного аппарата на момент госпитализации имел подтвержденный диагноз: хроническая рецидивирующая передняя нестабильность правого плечевого сустава с повторяющимися (свыше 10 эпизодов) вывихами. На основании данных предоперационного рентгенологического и клинического обследований, а также с учетом результатов компьютерной томографии (КТ) правого плечевого сустава в режиме 3-D моделированием у этого пациента был выявлен обширный (более 20%) дефект переднего отдела суставной впадины лопатки (рис. 6). При этом результаты оценки по шкале ISIS составили 7 из 10 баллов. Пациент поступил в профильное отделение 17.04.2018 года.

Рис. 6. Результат компьютерной томографии с 3-D моделированием правого плечевого

сустава у пациента М., 22 лет.

Обсуждаемый пациент был успешно прооперирован 18.04.2018 года в клинике ФГБУ «НМИЦ травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена» с использованием предложенной нами усовершенствованной техники артроскопической операции Ла-тарже. При этом удалось успешно реализовать все предложенные технические приемы, что обеспечило оптимальное позиционирование пересаженного фрагмента клювовидного отростка лопатки, который не препятствовал движениям в плечевом суставе, но создавал необходимую преграду для предотвращения передних вывихов. Важно также, что перемещенный в несвободном варианте кровоснабжаемый костный аутотрансплантат удалось прочно фиксировать двумя винтами, проведенными строго параллельно суставной впадине лопатки, что считается оптимальным. Это хорошо видно на представленных рентгенограммах (Рис. 7).

В ходе дальнейшего наблюдения за пациентом М, 22 лет, в сроки через 3, 6 и 12 месяцев после выполнения вмешательства по усовершенствованной нами технологии были отмечены хорошая стабильность пересаженного фрагмента клювовидного отростка лопатки и его неизменное положение в области воспринимающего костного ложа. При этом «угол атаки» фиксирующих костный аутотрансплантат винтов остался оптимальным и составил 00 по отношению к суставной поверхности лопатки.

Клинико-функциональный исход лечения пациента М., 22 лет, через 12 месяцев после операции оказался равен 96 баллам по оценочной шкале АSES и был расценен как хороший [19]. Важно также отметить, что возврат пациента к обычной для него спортивной активности состоялся уже через 4 месяца после проведенного оперативного лечения.

а

к J Л J , J б в

Рис. 7. Послеоперационные рентгенограммы пациента М., 22 лет: а – через 3 месяца, б – через 6 месяцев, в – через 12 месяцев после артроскопии-ческой реконструктивной операции по предложенной нами технике.

В целом, новая хирургическая техника артроскопической операции Латарже была апробирована нами у 30 профильных пациентов с хронической передней нестабильностью плечевого сустава и рецидивирующими вывихами. В результате все без исключения прооперированные больные смогли вернуться на прежний уровень физической активности, а также к занятиям спортом. Необходимо особо отметить, что в ходе оценки рентгеновских снимков и КТ-изображений в процессе наблюдения за нашими пациентами в сроки через 3, 6 и 12 месяцев после оперативного лечения не было отмечено признаков смещения или рассасывания пересаженных косных фрагментов, что, на наш взгляд, свидетельствует о надежной их фиксации и адекватном кровоснабжении. В соответствии с оценочными критериями балльной шкалы ASES к конечному сроку наблюдения – через 9 месяцев после операции хорошие функциональные результаты лечения были отмечены у 12 (40%) пациентов, удовлетворительные – у 14 (46,6%) и плохие – у 4 (13,4%) наших больных. При этом среднее значение показателя шкалы ASES у 30 наших пациентов в этот срок составило 84,6±12,4 баллов.

Среди имевшихся осложнений были отмечены: послеоперационные гематомы – у двоих пациентов (6,7%), транзиторная нейропатия кожно-мышечного нерва – у одного пациента (3,3%) и стойкий болевой синдром на протяжении одного месяца после вмешательства – у одного пациента (3,3%). Следует также отметить, что ни одно из перечисленных выше осложнений не потребовало проведения повторного оперативного вмешательства.

Обсуждение. Анализ современных профильных научных публикаций, посвященных результатам артроскопической операции Латарже, выполняемой по известной технике с передним засверливанием каналов в суставном отростке лопатки, показывает наличие в структуре возможных осложнений достаточно частые (до 8%) ятрогенные повреждения элементов плечевого сплетения, конфликт пересаженного фрагмента клювовидного отростка лопатки с головкой плечевой кости (до 15%), а также случаи частичной или тотальной резорбции (до 5 %) перемещенного костного аутотрансплантата [11, 17, 18, 20, 21, 22]. Все эти осложнения связывают, прежде всего, с нарушениями техники формирования «split»-доступа, продольно расщепляющего подлопаточную мышцу вдоль хода ее волокон, а также с неправильным позиционированием в реципиентной области перемещенного фрагмента клювовидного отростка лопатки, который может находиться в нежелательном контакте с головкой плечевой кости, а также не иметь необходимого для адекватного питания контакта с воспринимающим костным ложем на суставном отростке лопатки [16, 17, 21].

Следует также отметить, что недостаточная медиализация при формировании продольного «split»-доступа через подлопаточную мышцу в сочетании с анатомическими особенностями строения лопатки, в частности – антеверсией ее суставного отростка, зачастую приводят к неоптимальной установке и фиксации остеотомированного фрагмента клювовидного отростка лопатки под углом в 300 – 450 по отношению к плоскости ее суставной поверхности. Нежелательными последствиями такого позиционирования костного аутотрансплантата может стать формирование стойкой ротационной контрактуры плечевого сустава, ранняя его резорбция пересаженной костной ткани, а в редких случаях – также нарушение миграция фиксирующих ее винтов или других конструкций с повреждением суставного хряща головки плечевой кости. В дальнейшем это неизбежно приводит к быстрому прогрессированию деформирующего артроза плечевого сустава (до 51%) при продолжающейся физической активности пациентов [11, 20, 21, 22].

Характерным примером недостаточно точного позиционирования перемещенного фрагмента клювовидного отростка лопатки может служить рентгенограмма нашего пациента К, 27 лет, у которого артроскопическая операция Латарже была выполнена по традиционной технике P.Boileau et al., 2007 [10] с передним засверливанием костных каналов в суставном отростке лопатки (Рис. 8). На этом рентгеновском снимке видно, что «угол атаки» винтов, фиксирующих пересаженный фрагмент клювовидного отростка лопатки, составляет около 300 по отношению к суставной плоскости лопатки, что не является оптимальным.

Рис. 8. Рентгенограмма пациента К., 27 лет, через 3 месяца после артроскопической операции Латарже.

В этой связи необходимо особо отметить, что представленная в настоя-щей статье усовершенствованная техника артроскопической операции Латарже, предусматривающая формирование пяти дополнительных артроскопических портов и заднее засверливание каналов в суставном отростке лопатки, позволяет выполнить все этапы операции с хорошей визуализацией необходимых анатомических структур под контролем специальной оптики, а также правильно позиционировать пересаживаемый костный фрагмент клювовидного отростка лопатки, перемещая его в реципиентную область по предварительно проведенным через костные каналы гибким нитиноловым проводникам.

В частности, хорошая артроскопическая визуализация позволяет точно определить уровень и точку при выполнении «split»-доступа через подлопаточную мышцу, а также обеспечивает возможность его формирования на максимальную ширину – на протяжении от хорошо визуализированного подмышечного нерва до места прикрепления сухожильной части подлопаточной мышцы на малом бугорке плечевой кости. Предварительное заднее засверливание суставного отростка лопатки и расположение в сформированных костных каналах гибких ни-тиноловых спиц-проводников позволяет не только маркировать и удерживать обсуждаемый «split»-доступ в момент проведения этапа фиксации пересаженного костного аутотрансплантата, но также выполнять его не «свободной рукой», как при традиционном варианте техники, а посредством скольжения и смещения костного фрагмента клювовидного отростка лопатки по этим проводникам к заранее определенному и подготовленному воспринимающему костному ложу на передней поверхности суставного отростка лопатки.

Заключение. Завершая обсуждение предложенной нами техники артроскопической операции Латарже, хотелось бы отметить, что основные усовершенствования относятся к двум наиболее важным ее этапам – формированию «split»-доступа в подлопаточной мышце и позиционированию пересаживаемого костного аутотрансплантата на суставном отростке лопатки. Оба этих этапа связаны с возможностью развития большого числа осложнений, а предложенная нами техника операции позволяет минимизировать риск их возникновения. Это достигается за счет снижения вероятности повреждения в ходе вмешательства элементов плечевого сплетения при хорошей их визуализации, благодаря более точному формированию и большей ширине «split»-доступа в подлопаточной мышце, а также за счет заднего засверливания костных каналов в суставном отростке лопатки и точному перемещению остеотомированного фрагмента клювовидного отростка лопатки к воспринимающему костному ложу по гибким нити-ноловым спицам-проводникам.

Усовершенствованная нами хирургическая техника, безусловно, требует еще дополнительного изучения и проведения сравнительных исследований на достаточно большом клиническом материале, однако, по нашему мнению, уже сейчас она может быть рекомендована к более широкой клинической апробации.

Финансирование: исследование не имело спонсорской поддержки

Funding: the study had no sponsorship

Список литературы Усовершенствованная хирургическая техника артроскопической операции Латарже с задним засверливанием суставного отростка лопатки

- Latarjet M. A propos du traitement des luxation recidivantes del'epaule [Treatment of recurrent dislocations of the shoulder]. Lyon Chir. 1954,49:994-7.

- Bankart A.S. Recurrent or habitual dislocation of the shoulder-joint. Br. Med. J. 1923,2:1132-3.

- Lafosse L., Lejeune E., Bouchard A., Kakuda C., Gobezie R., Kochhar T. The arthroscopic Latarjet procedure for the treatment of anterior shoulder instability. Arthroscopy. 2007 Nov,23(11):1242.e1-5. Epub. 2007 Oct 3.

- Boileau P., Thelu C.E., Mercier N., Ohl X., Houghton-Clemmey R., Carles M., et al. Arthroscopic Bristow-Latarjet combined with Bankart repair restores shoulder stability in patients with glenoid bone loss. Clin. Orthop. Relat Res. 2014,472:2413-24. 10.1007/ s11999014-3691-x. DOI: 10.1007/s11999014-3691-x

- Gendre P., Thélu C.E., d'Ollonne T., Trojani C., Gonzalez J.F., Boileau P. Coracoid bone block fixation with cortical buttons: An alternative to screw fixation? Orthop. Traumatol. Surg. Res. 2016 Dec,102(8):983-987. 10.1016/j. otsr.2016.06.016. DOI: 10.1016/j.otsr.2016.06.016

- Boileau P., Saliken D. Editorial Commentary: The Wake of the Dragon: Will the Orthopaedic Community Adopt the Shoulder Arthroscopic Latarjet Procedure as We Adopted the Arthroscopic Rotator Cuff Repair? Arthroscopy. 2017 Dec,33(12):2139-2143.

- DOI: 10.1016/j.arthro.2017.08.269

- Neyton L., Barth J., Nourissat G., Métais P., Boileau P., Walch G., Lafosse L. Arthroscopic Latarjet Techniques: Graft and Fixation Positioning Assessed With 2-Dimensional Computed Tomography Is Not Equivalent With Standard Open Technique. Arthroscopy. 2018 May 19. 10.1016/j. arthro.2018.01.054.

- DOI: 10.1016/j.arthro.2018.01.054

- Bessière C., Trojani C., Carles M., Mehta S.S., Boileau P. The open latarjet procedure is more reliable in terms of shoulder stability than arthroscopic bankart repair. Clin. Orthop. Relat. Res. 2014 Aug,472(8):2345-51. 10.1007/ s11999-014-3550-9.

- DOI: 10.1007/s11999-014-3550-9

- Boileau P., Thélu C.É., Mercier N., Ohl X., Houghton-Clemmey R., et al. Arthroscopic Bristow-Latarjet combined with bankart repair restores shoulder stability in patients with glenoid bone loss. Clin. Orthop. Relat Res. 2014 Aug,472(8):2413-24.

- DOI: 10.1007/s11999-014-3691-x

- Boileau P., Bicknell R.T., El.Fegoun A.B., Chuinard C. Arthroscopic Bristow procedure for anterior instability in shoulders with a stretched or deficient capsule: the "belt-and-suspenders" operative technique and preliminary results. Arthroscopy. 2007 Jun,23(6):593-601.

- DOI: 10.1016/j.arthro.2007.03.096

- Maynou C., Cassagnaud X., Mestdagh H. Function of subscapularis after surgical treatment for recurrent instability of shoulder using a boneblock procedure. J. Bone Joint Surg. Br. 2005,87:1096-101. http:// dx.doi. org/.

- DOI: 10.1302/0301-620X.87B8.14605

- Domos P., Lunini E., Walch G. Contraindications and complications of the Latarjet procedure. Shoulder Elbow. 2018 Jan,10(1):15-24.

- DOI: 10.1177/1758573217728716

- Metais P., Clavert P., Barth J. Preliminary clinical outcomes of LatarjetPatte coracoid transfer by arthroscopy vs. open surgery: prospective multicentre study of 390 cases. French Arthroscopic Society. Orthop Traumatol Surg Res 2016, 102: S271-S276.

- Griesser M.J., Harris J.D., McCoy B.W. Complications and re-operations after Bristow-Latarjet shoulder stabilization: a systematic review. J Shoulder Elbow Surg 2013, 22: 286-292.

- Metais P., Clavert P., Barth J., Boileau P., Brzoska R., Lafosse L., et al. French Arthroscopic Society. Preliminary clinical outcomes of Latarjet-Patte coracoid transfer by arthroscopy vs. open surgery: Prospective multicentre study of 390 cases. Orthop Traumatol Surg Res. 2016 Dec,102(8S):S271-S276.

- DOI: 10.1016/j.otsr.2016.08.003

- Randelli P., Fossati C., Stoppani C., Evola F.R., De Girolamo L. Open Latarjet versus arthroscopic Latarjet: clinical results and cost analysis. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2016 Feb,24(2):526-32.

- DOI: 10.1007/s00167015-3978-9

- Nourissat G., Delaroche C., Bouillet B., Doursounian L., Aim F. Optimization of bone-block positioning in the Bristow-Latarjet procedure: a biomechanical study. Orthop Traumatol Surg Res. 2014 Sep,100(5):509-13.

- DOI: 10.1016/j.otsr.2014.03.023

- Kraus T.M., Graveleau N., Bohu Y., Pansard E., Klouche S., et al. Coracoid graft positioning in the Latarjet procedure. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2016 Feb,24(2):496-501.

- DOI: 10.1007/s00167-013-2651-4

- Ильин Д.О., Макарьева О.В., Макарьев М.Н., Логвинов А.Н., Магнитская Н.Е Кросс-культ. адапт-я и валид-я стандартиз. шкалы American Shoulder and Elbow Surgeons (ASES). Трав-ия и орт-ия России. 2020,26(1):116-126.

- l'in D.O., Makarieva O.V., Makariev M.N., Logvinov A.N., Magnitskaya N.E., American Shoulder and Elbow Surgeons Standardized Assessment Form: Russian Cross-Cultural Adapt-n and Valid-n. Traum-gy and Ortho-cs of Russia. 2020,26(1):116-126.

- Labattut L., Bertrand V., Reybet Degat P.Y. Arthroscopy-assisted Trillat procedure for anterior shoulder instability: Surgical technique and preliminary clinical results. Orthop. Traumatol. Surg. Res. 2018,104:811-816. 10.1016/j. otsr.2017.12.022.

- DOI: 10.1016/j.otsr.2017.12.022

- Boileau P., Villalba M., Héry J.Y., Balg F., Ahrens P., Neyton L. Risk factors for recurrence of shoulder instability after arthroscopic Bankart repair. J Bone Joint Surg. Am. 2006 Aug,88(8):1755-63.

- Maquieira G.J., Gerber C., Schneeberger A.G. Suprascapular nerve palsy after the Latarjet procedure. J. Shoulder Elbow Surg. 2007,16:e13-5. http://

- DOI: 10.1016/j.jse.2006.04.001