Установки в отношении мусульман среди православных россиян: эксплицитный и имплицитный аспекты

Автор: Щебетенко Сергей Александрович, Артамонов Евгений Юрьевич

Журнал: Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология @fsf-vestnik

Рубрика: Психология

Статья в выпуске: 1 (9), 2012 года.

Бесплатный доступ

Установки в отношении мусульман среди православных (по конфессиональному самоопределению) студентов Пермского государственного университета изучались в контексте имплицитного и эксплицитного социального познания. Для измерения имплицитных установок использовался Тест имплицитных ассоциаций. Имплицитные и эксплицитные социальные установки в отношении мусульман не коррелировали между собой. В то время как эксплицитные установки не отличались значительно от нейтральных, имплицитные установки в отношении мусульман были негативными. При моделировании поведенческой переменной, в отличие от эксплицитных, имплицитные установки предсказывали размер доли "фонда", распределенной в пользу "мусульман Прикамья" и "РПЦ в Прикамье". Имплицитные установки были квадратично связаны с правым авторитаризмом: они становились более положительными при высоком и низком авторитаризме; негативные имплицитные установки в отношении мусульман наблюдались при умеренном правом авторитаризме.

Имплицитное социальное познание, конфессии, мусульмане, социальные установки, правый авторитаризм

Короткий адрес: https://sciup.org/147202811

IDR: 147202811

Текст научной статьи Установки в отношении мусульман среди православных россиян: эксплицитный и имплицитный аспекты

Исследования отношений между группами вносят существенный вклад в понимание устройства социальных суждений и поведения в межгрупповом контексте. В последние 20 лет заметным «игроком» на «поле» социальных суждений и поведения стали теории и исследования т.н. имплицитных процессов (напр., Bargh, 1994; Greenwald стоятельности не собираются утихать (De Houwer, Teige-Mocigemba, Spruyt, & Moors, 2009; Greenwald, Poehlman, Uhlmann, & Banaji, 2009;

Мусульмане и православные: проблема взаимного восприятия. Россия во многих аспектах является страной уникальной. Непоследнюю роль в формировании этой самобытности играет российская многоконфессиональ-ность. В разные периоды развития страны эта проблема решалась по-разному, с разной сте- пенью эффективности (в основном — эффектности). При оценке ситуации в современной России сложно спорить с тем, что межэтнические и межконфессиональные отношения остаются одним из главных детонаторов различного рода социальных и политических проблем.

В контексте эмпирической социальной психологии это с неизбежностью должно выражаться в стабильно большом числе публикуемых исследований подобного рода. Действительно, определенное число исследований традиционно обращено к сфере этнопсихологии (Ли Тоан Тханг, 1993; Склярова, 2008; Якунина, 2008). Правда, при этом межконфессиональная проблематика стала объектом внимания российских социальных психологов только в последние годы (Разин, 2010; Федоров, 2010). Произошло это по понятным причинам: в советской науке, как и в советском обществе в принципе, после успешных «крестовых атеистических походов» 1920-30-х, не было серьезного места таким «абстрактным проблемам», как религия и межконфессиональные отношения, присущим скорее «разлагающимся капиталистическим обществам».

Православие и ислам являются наиболее многочисленными конфессиями в России. Несмотря на это, первой из этих двух религий придерживается явное большинство россиян, вторую же можно считать самым многочисленным конфессиональным меньшинством. Так, по данным ВЦИОМ, полученным в марте 2010 (пресс-выпуск № 1461 от 30 марта 2010), 75% россиян считает себя православными; мусульманами же себя осознают 5% граждан России. Ситуация отношений двух конфессий характеризуется также географическим соседством и, как следствие, высокой частотой контактов, создающих на протяжении многих столетий почву как для конструктивных отношений, так и для конфликтов. Не будет большим преувеличением сказать, что история России во многом складывалась и продолжает развиваться как история отношений православной и исламской конфессий.

Дополнительную, региональную важность взаимоотношения православия и ислама имеют в контексте Пермского края. По данным Росстата РФ на 2010 г. суммарный удельный вес в населении Пермского края национальностей, преимущественно исповедующих ислам (татары и башкиры), равен 5.9%. Дополнительно в течение многих лет Пермский край находится под действием фактора миграции из стран Средней Азии (хотя и сравнительно не столь интенсивным, как многие другие регионы РФ (Мкртчян, Карачурина, 2009)), большинство граждан которых также относят себя к исламу.

Несмотря на очевидную, исходя из отмеченного выше, важность проблемы, число публикаций, посвященных социальным установкам представителей двух конфессий друг на друга, оказалось удивительно малым. Мы обратились к базе данных научной электронной библиотеки elibrary.ru. Задав в качестве ключевых слов «ислам» и «мусульмане», ограничив зону поиска публикациями по группе «психологические науки», в результате сканирования более 15 млн источников, поисковая машина выдала ссылки на 18 и 12 публикаций соответственно. Ни одна из них, судя по названию, не касалась собственно проблемы межэтнического восприятия православных и мусульман друг другом.

Основная цель нашего исследования — показать, как социальная информация о некоторой целевой группе (например, о мусульманах) представлена и обрабатывается в ментальной среде индивида, приводя к формированию имплицитных установок. Для этого мы измеряли силу и сравнительное направление валентности имплицитных установок в отношении мусуль-ман/православных посредством IAT среди православных, проживающих в Перми. Наряду с этим мы измеряли у этой же группы самоот-четные (эксплицитные) установки в отношении мусульман, а также уровень правого авторитаризма. В дополнение к этому мы оценивали способность имплицитных и эксплицитных установок предсказывать поведенческие реакции участников, релевантные взаимоотношениям двух конфессий.

Одна из пионерок исследований имплицитных установок Devine (1989) полагала, что повторяющееся предъявление информации, связывающей членов некоторой социальной группы с оценочными атрибутами, может сформировать в их отношении соответствующие автоматические установки. В этом плане предъявление информации о мусульманах, например об их глубокой религиозности, может способствовать формированию в их отношении автоматических установок, включающих приписывание мусульманам данного качества. В этом смысле частое предъявление СМИ информации о террористических актах, совершенных людьми с «исламскими» именами как в России, так и за рубежом, может способствовать формированию негативных автоматических установок в отношении мусульман как группы (ср. с данными о роли активации негативно-го/позитивного контекста на имплицитные установки (Dasgupta & Asgari, 2004;

Далее рассмотрим ряд более конкретных фактов, позволивших нам спланировать исследование.

Предпосылки . Cunningham, Nezlek, and Banaji (2004) показали, что имплицитные методы пригодны для оценки этноцентризма; при этом имплицитный этноцентризм одновременно отличался от эксплицитного, а также был статистически связан с ним. Структурными методами математического анализа авторы продемонстрировали, что имплицитный этноцентризм отличается как от эксплицитного этноцентризма, так и от ряда параметров личной ригидности (таких как потребность в структуре или предпочтение порядка) и идеологии (включая эгалитаризм, протестантскую рабочую этику и правый авторитаризм).

Непосредственно проблема имплицитных и эксплицитных установок во взаимоотношениях христиан и мусульман поднималась в ряде зарубежных проектов. Так, Rowatt et al. (2005) изучали восприятие христиан и мусульман американцами, относящими себя к христианской конфессии. Как эксплицитный самоотчет-ный тест, так и имплицитный IAT показали предпочтение такими индивидами христиан мусульманам. Такие черты, как ориентация на социальное доминирование и правый авторитаризм, негативно коррелировали с эксплицитными установками в отношении мусульман и позитивно — в отношении христиан. С имплицитным же IAT ориентация на социальное доминирование и правый авторитаризм не коррелировали. В этой же работе было показано, что имплицитный и эксплицитный тест установок могут коррелировать между собой.

Этот последний результат был позднее воспроизведен Park, Felix, and Lee (2007). Кроме того, они сумели получить более положительные имплицитные (в сравнении с эксплицитными) установки на белых американцев, чем на арабов (мусульман). Также на имплицитном уровне отношение к арабам (мусульманам) было более негативным, чем к афроамериканцам, хотя на эксплицитном уровне (а также по степени узнаваемости) различий между оценками этих двух групп белыми участниками исследо- вания не было. При этом предъявление положительной информации об арабах (мусульманах) модерировало этот эффект.

Изучая предсказание дискриминационного поведения, Rudman and Ashmore (2007) показали, что IAT может предсказывать самоотчет-ную расовую дискриминацию, включая словесное порицание, социальное исключение и причинение физического вреда. Авторы показали, что IAT предсказывал рекомендуемый размер бюджета для еврейской, азиатской и афроамериканской организаций, поддерживая экономическую дискриминацию.

Наконец, Шляхтин и Давыдов (2006) изучали эксплицитные и имплицитные (посредством теста Go/No-Go) установки в отношении русских и немцев на выборках обоих этносов. Хотя авторы исследовали как авто-, так и гетеростереотипы, в контексте данной статьи нас интересуют лишь установки в отношении аут-группы. Так, было показано, что имплицитные установки (в сравнении с эксплицитными) могут быть более негативными как в русской (в существенной степени), так и в немецкой (в тенденции) группах.

На основании вышеизложенного мы сформулировали следующие гипотезы :

-

1. На выборке россиян, конфессионально относящих себя к православию, имплицитные установки в отношении мусуль-ман/православных положительно коррелируют с эксплицитными установками в отношении мусульман.

-

2. Имплицитные установки в отношении мусульман будут более негативными в сравнении с эксплицитными установками в отношении мусульман.

-

3. Позитивные имплицитные и эксплицитные установки в отношении ислама линейно отрицательно коррелируют с правым авторитаризмом среди участников.

-

4. Положительные имплицитные установки в отношении мусульман будут предсказывать большую долю выделения средств в поддержку мусульман Прикамья в сравнении с положительными эксплицитными установками в отношении мусульман.

Метод

Участники . В исследовании приняли участие 80 студентов различных факультетов Пермского государственного университета в возрасте от 18 до 32 лет (M=22.6; SD=3.3), из них — 40 женщин. Каждый участник ответил утвердительно на вопрос о своей принадлежности к православию, что и явилось основанием для его включения в выборку. Один испытуемый был извлечен из расчетов, поскольку его значение, полученное в IAT, существенно отклонялось от выборочного («статистический выброс»). Таким образом, нижеприведенные результаты касаются 79 оставшихся участников.

Процедура . Исследование носило характер индивидуальных сессий в психологической лаборатории ПГУ в свободное от учебы время. На первом этапе участник заполнял пакет самоот-четных тестов. На втором этапе участник выполнял компьютерную версию теста имплицитных ассоциаций (IAT; Greenwald et al., 1998; Greenwald, Nosek, & Banaji, 2003; подготовка русифицированного интерфейса программы: Вайнштейн, Щебетенко). На третьем этапе 35 испытуемых участвовали в оценке сопряженности тестов установок с поведенческими тестами. Вся процедура занимала порядка 30-40 мин. Участники приглашались с учетом положительного отношения, на добровольной основе; им гарантировалась конфиденциальность.

Самоотчетные тесты . Для оценки эксплицитных социальных установок в отношении мусульман/православных использовалась подшкала семантического дифференциала «оценка» (“evaluation”; Osgood, Suci, Tannenbaum, 1957; напр., Петренко, 1988).

Для оценки склонности к правому авторитаризму использовалась шкала Right-Wing Authoritarianism Scale (RWA; Altemeyer, 1988, 2006). RWA широко используется в исследовательской диагностике за рубежом и неоднократно демонстрировала свою внутреннюю согласованность и валидность (Burris & Rempel, 2004; Ekehammar, Akrami, Gylje, & Zakrisson, 2004;

Тест имплицитных ассоциаций. Имплицитные социальные установки в отношении мусульман/православных измерялись посредством Теста имплицитных ассоциаций (IAT; Greenwald et al., 1998, 2003; подробнее о процедуре IAT см. также Щебетенко, Вайнштейн, 2010). Согласно рекомендациям Greenwald et al. (2003) в качестве показателя имплицитных установок использовалось значение D (далее — D-индекс), являющееся функцией от разницы между средними скоростями реакции в «несо-гласованных1 сериях» и средними скоростями реакции в «согласованных сериях». В «несогласованных» сериях участник должен нажимать на одну и ту же клавишу (напр., “D”), когда в центре экрана появляется стимул, относящийся либо к исламу (объект), либо к положительной валентности (атрибут). С другой стороны, на другую клавишу (напр., “K”) участник должен нажимать, когда появившийся стимул относится либо к православию (объект), либо к отрицательной валентности (атрибут). В «согласованных» сериях сочетание атрибутов и объектов изменяется: участник должен нажимать на одну и ту же клавишу (напр., “D”), когда в центре экрана появляется стимул, относящийся либо к православию, либо к позитивной валентности. При этом D-индекс производит коррекцию разницы средних на средние стандартные отклонения времени реакции уча-стников2, а также ограничивает принимаемые значения слишком быстрых (меньше 300 мс приравнивается к 300 мс) и слишком медлен- ных (более 3000 мс приравнивается к 3000 мс) реакций. Наконец, при расчете значений в D-индексе ошибочные реакции «штрафуются», рассчитываясь как среднее время реакций в серии для данного участника + 600 мс. Положительные значения D-индекса свидетельствуют о более быстрых реакциях в согласованных сериях, чем в несогласованных; это интерпретируется как выраженность про-православной имплицитной установки. Напротив, отрицательные значения D-индекса свидетельствуют о более быстрых реакциях в несогласованных сериях, чем в согласованных; это интерпретируется как выраженность про-мусульманской имплицитной установки.

Стимулы предъявлялись в центре экрана. К каждой категории относилось по 6 разных стимулов. Порядок их предъявления задавался программой случайно. Стимулы для категорий «Ислам» и «Православие» приведены в приложении. Категории предъявлялись либо в левом верхнем углу экрана (реакция клавишей D), либо в правом верхнем углу экрана (реакция клавишей K). Последовательность этапов, их содержание и количество попыток приведены в таблице.

Таблица. Последовательность и содержание серий в Тесте имплицитных ассоциаций

|

Этап |

Число попыток |

Задача |

Приписка клавиш |

|

|

D (левая клавиша) |

K (правая клавиша) |

|||

|

1 |

20 |

Дифференциация объекта |

Православие |

Ислам |

|

2 |

20 |

Дифференциация атрибута |

Позитивный |

Негативный |

|

3 |

20 |

Первичная скомбинированная задача (тренировка) |

Православие, позитивный |

Ислам, негативный |

|

4 |

40 |

Первичная скомбинированная задача (основная) |

Православие, позитивный |

Ислам, негативный |

|

5 |

20 |

Обратная дифференциация атрибута |

Негативный |

Позитивный |

|

6 |

20 |

Обратная скомбинированная задача (тренировка) |

Православие, негативный |

Ислам, позитивный |

|

7 |

40 |

Обратная скомбинированная задача (основная) |

Православие, негативный |

Ислам, позитивный |

Межстимульный временной интервал составлял 250 мс. После ошибочной реакции (приписка стимула к нерелевантной категории) в центре экрана появлялся красный крест. В инструкции участникам сообщалось, что красный крест означает ошибочную реакцию. Хотя расчет времени реакции в ошибочной попытке происходил по стандартной для таких случаев схеме (см. выше), участник, тем не менее, должен был дать верный ответ после совершенной ошибки.

Результаты

Оценка внутренней согласованности само-отчетных тестов и распределения. Шкала «оценки» (семантический дифференциал) показала согласованность в приемлемых значениях, α=.72. Шкала RWA показала высокую внутреннюю согласованность, α=.89. Распределение значений измеренных показателей соответство- вало теоретически нормальному: KSоценка=.77, p=.60; KSrwa=.55, p=.92; KSDIAT=.50, p=.96.

Имплицитные и эксплицитные установки в отношении мусульман/православных: корреляция . D-индекс не коррелировал с подшкалой семантического дифференциала «оценка», r2 =.002, p =.70.

Имплицитные и эксплицитные установки в отношении мусульман/православных: сравнения . Для того чтобы изучить статистические различия между показателями эксплицитных и имплицитных установок, мы использовали дескриптивные статистики, а также одновыборочный t-критерий. Мы линейно преобразовали значения эксплицитных установок («оценка») так, чтобы среднее значение по оригинальной шкале (4 балла) для наглядности соответствовало среднему значению в IAT (т.е. 0 баллов).

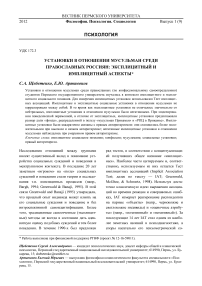

Визуально (рис. 1) можно зафиксировать, что имплицитная установка в отношении му- сульман была ниже (отклонение линии медианы на левом графике вверх от нуля), чем эксплицитная установка. При этом если на эксплицитном уровне установка в отношении мусульман скорее нейтральна (близка к 0), то на имплицитном уровне зафиксировано некоторое отклонение от нейтрального состояния в сторону негативной установки в отношении мусульман.

Для оценки достоверности этого отклонения мы использовали одновыборочный t-тест, показавший, что это отклонение является статистически достоверным, t (78)=9.98, p <.001. Напротив, оценка отклонения эксплицитной установки от нуля позволила принять нулевую гипотезу, t (78)=1.29, p =.201.

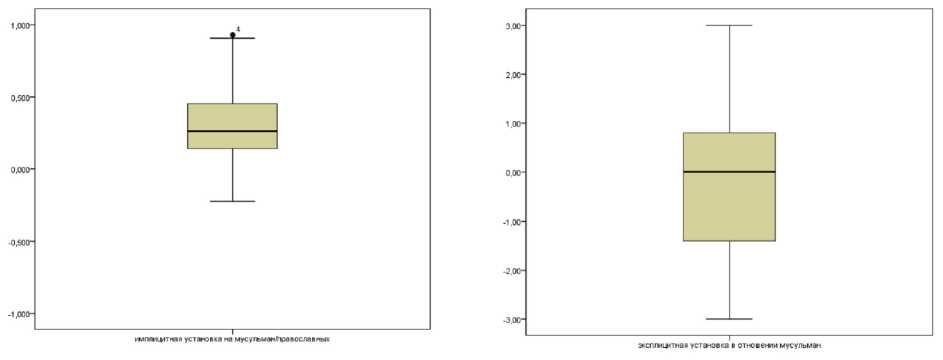

Установки и правый авторитаризм. Хотя имплицитная установка на мусуль-ман/православие линейно не коррелировала с правым авторитаризмом (RWA), мы обнаружили квадратичную корреляцию между этими переменными, r2 =.08, p =.0392. Как следует из рис. 2, негативное отношение к исламу можно было наблюдать при умеренных значениях правого авторитаризма; в то же время положительное отношение к исламу возрастало как при высоком правом авторитаризме, так и при его низких значениях.

Имплицитные/эксплицитные установки на мусульман и поведение. Ключевым вопросом любых психологических исследований является релевантность психологического конструкта стоящим за ним поведенческим реакциям. Значимость оценки этой взаимосвязи традиционно усугубляется не только сложностями в получении устойчивых и эмпирически «чистых» поведенческих показателей, но и сложно- стью получения поведенческих показателей в принципе. По аналогии с процедурой Rudman and Ashmore (2007), в этом исследовании мы пошли по пути стимулирования участников на принятие решения, выглядящего как достаточно достоверное.

По окончании основного исследования 35 участникам3 сообщали, что, «пользуясь моментом», исследователи хотят выполнить другое задание — некоммерческого регионального фонда, работающего в Пермском крае и занимающегося благотворительностью. Перед фондом по легенде стояла задача по определению направлений финансирования «исходя из общественного мнения». Предполагалось три направления финансирования: (а) в поддержку РПЦ в Прикамье, (б) в поддержку мусульман Прикамья, (в) в поддержку малых этнических групп Прикамья. Задача испытуемого — определить пропорцию в процентах распределения фонда между указанными тремя направлениями. Таким образом, на выходе мы получили три переменных, соответствующих трем направлениям. Далее мы оценили способность предсказывать долю выделения средств фонда в поддержку мусульман Прикамья. Эксплицитная оценка мусульман, а также правый авторитаризм не коррелировали с размером выделяемой доли средств, оба r<.15. С другой стороны, показатель имплицитной установки статистически значимо коррелировал с размером выделяемой доли средств в пользу мусульман Прикамья, r(33)=-.40, p=.022: чем выше была про-мусульманская имплицитная установка, тем больше была доля средств, определяемых участниками мусульманам. Кроме того, показатель имплицитной установки статистически значимо коррелировал с распределением фонда в поддержку РПЦ в Прикамье, r(33)=.37, p=.033: чем выше была про-православная имплицитная установка, тем больше была доля средств, опре- деляемых участниками РПЦ. С долей, выделяемой в поддержку малых этнических групп Прикамья, имплицитный показатель установок на мусуман/православных не коррелировал, r(33)=-.13.

Рис. 1. Описательные статистики имплицитных (IAT) и эксплицитных («оценка) установок на мусульман/православных.

Примечание . Полужирная горизонтальная черта соответствует медиане; верхняя и нижняя границы «ящика» — стандартному отклонению, верхняя и нижняя горизонтальные черты — 95% доверительному интервалу; точка на левом графике — выброс, цифра — порядковый номер участника в матрице.

Рис. 2. Разброс значений по IAT (имплицитная установка на ислам/православие) и RWA (правый авторитаризм) и оценка квадратичной зависимости между ними

Обсуждение

Вопреки предпосылкам и, соответственно, ранее полученным результатам (Park et al., 2007; Rowatt et al., 2005) мы не обнаружили взаимосвязи между имплицитными и эксплицитными установками на мусульман. Слабая положительная либо незначимая корреляция между эксплицитными и имплицитными параметрами является общим местом большинства опубликованных результатов по этой тематике (напр., Back, Schmukle, & Egloff, 2009; Blair, 2001). Более того, на фоне часто получаемого значимого предсказания поведения посредством имплицитных тестов низкая корреляция последних с эксплицитными тестами рассматривается как признак инкрементной валидности, самобытности имплицитных установок, обоснование необходимости их теоретического анализа. Таким образом, полученный нами результат соответствует традиционной логике исследований. Остается лишь зафиксировать, что отношения имплицитных и эксплицитных установок окончательно не определены.

Спекулятивность последнего утверждения удается отчасти преодолеть полученными нами фактами. Именно IAT был связан с поведенческими показателями. При этом знак корреляции соответствует теоретическим ожиданиям: увеличение доли «фонда» мусульманам Прикамья с ростом положительной имплицитной установки на ислам и увеличение доли «фонда» РПЦ с ростом отрицательной имплицитной установки на ислам. Кроме того, незначимая корреляция доли «фонда», адресованная этническим меньшинствам Прикамья, с имплицитной установкой на ислам (православие) также свидетельствует в пользу валидности использования IAT в данном контексте.

Квадратичная корреляция правого авторитаризма с имплицитной установкой на мусульман вполне может считаться артефактной: мы ее не предсказывали, и все наши соображения по этому поводу будут носить характер post hoc. К тому же в психологической науке оценка криволинейных зависимостей является скорее исключением, чем нормой — как в части выдвигаемых гипотез, так и в части их статисти- ческой оценки1. Например, Rowatt et al. (2005), как было отмечено выше, не обнаружили взаимосвязи имплицитной установки на мусуль-ман/христиан с правым авторитаризмом. Однако ими, как обычно, оценивалась линейная сопряженность. Мы также не установили линейной связи правого авторитаризма и имплицитных установок на мусульман/православных, зафиксировав, правда, при этом нелинейную зависимость.

Полученный здесь результат, со всеми оговорками, может иметь определенный смысл. Так, относительный рост позитивности имплицитных установок в отношении ислама на фоне низкого правого авторитаризма объясняется самой логикой этого конструкта: правый авторитаризм предполагает приверженность лидерам социально-политических систем, без критики и самостоятельной оценки их решений (кроме выражения безусловного одобрения). Это означает, что низкий правый авторитаризм предполагает критичное отношение к лидерам социально-политических систем, в которых существует индивид, склонность к вынесению самостоятельной оценки их действий. Принимая во внимание, что ин-групповой фаворитизм и аут-групповая дискриминация традиционно считаются симптомами авторитаризма и авторитарных государств (Adorno, Frenkel-Brunswick, Levinson, & Sanford, 1950; Duckitt, 1992), при низких значениях RWA следует ожидать и снижение ин-группового фаворитизма (в нашем случае — в отношении православия), а также аут-группового предубеждения (в отношении ислама). Это и было зафиксировано в нашем исследовании. Это также согласуется с результатами цитировавшегося выше американского исследования восприятия мусульман христианами (Johnson, 1992).

Такая вполне обычная для психологии «линейная» логика должна была быть подтверждена линейной же корреляцией, однако нам ее получить не удалось. Напротив, при повышении правого авторитаризма мы также (в этом смысле — парадоксально) получили скорее увеличение про-исламских имплицитных установок. Однако в этом также есть, на наш взгляд, смысл. В современной социальнокультурной и информационной средах ислам зачастую рассматривается как синоним правого авторитаризма: безотчетной веры в правоту социальных лидеров, вплоть до физического самопожертвования, принесения в жертву сотен людей, повинных, по сути, лишь своей «непринадлежностью» исламу и, в этом смысле, независимостью от этих социальных систем и их лидеров. Вероятно, что индивиды с высокими значениями RWA находят в подобном образе ислама ассоциативную связь с собственным правым авторитаризмом, помимо своей конфессиональной принадлежности. Таким образом, возможно, что на разных полюсах RWA мы имеем дело с про-исламскими имплицитными установками совершенно разного рода. С другой стороны, собственно анти-исламские (или про-православные) имплицитные установки возрастают при некоторых умеренных значениях правого авторитаризма.

* * *

Основатель метода тестирования нулевой гипотезы Роналд Фишер подчеркивал, что процесс тестирования гипотез носит инкрементный характер (цит. по: Rogers, 2010); это означает, что частные отвержения нулевой гипотезы сами по себе не носят характер доказательства фактов, а лишь свидетельствуют о принципиальной возможности эмпирически получить значительное различие в состояниях или корреляционную связь между переменными. Этот момент имеет не столько техническое, сколько принципиальное значение для психологии, а его непонимание является одной из главных системных проблем этой дисциплины. Психологи очень часто считают «фактами» единичные отвержения нулевых гипотез, а «эмпирически доказанными» — положения, поддержи- ваемые единственной корреляцией (порой полученной при многократных попытках в так называемых «плеядах»). Опираясь на эти «доказанные положения», исследователи, редакторы и рецензенты требуют дальнейшей «новизны» и «актуальности исследования». В результате эмпирическая психология представляет собой «не хорошо построенную автомагистраль» устойчивых результатов и осмысленных теоретических моделей, хорошо поддерживаемых эмпирически, а «болотистую местность», где результаты исследований скорее носят характер «кочек», «наступив» на каждую из которых исследователь не знает, «провалится» он или нет. В конечном счете, это определяет неэффективность отношений эмпирической психологии и психологической практики: последняя попросту не знает, что делать с нагромождением неструктурированных, плохо воспроизводимых «фактов». И если зарубежная психология, благодаря важнейшим работам таких методологов, как Cohen (1994), в последние годы пришла к пониманию этой проблемы и наметила некоторые шаги для решения своих традиционных проблем (например, использование метаанализа и робустной статистики), то российским психологам в основном еще только предстоит понять и ассимилировать этот опыт.

Авторы предлагают рассматривать представленные здесь результаты и их обсуждение в контексте указанных трудностей. Мы проводили исследование на нерепрезентативной выборке, что характерно для психологических исследований в принципе. Это означает, что все «болезни» нерепрезентативности во главе с ограничениями экстраполяции полученных результатов присущи и представленной здесь работе. Мы считаем принципиально важным тот факт, что многие наши результаты воспроизводят в тех или иных отношениях данные, полученные нашими коллегами ранее. Прочие же результаты следует считать любопытными артефактами, требующими своей эмпирической репликации и теоретического анализа. Это позволяет сделать небольшой шаг на пути перехода от «болотистой местности» к «автостраде» на таком небольшом, но важном «участке»

психологии, как имплицитные социальные установки.

Список литературы Установки в отношении мусульман среди православных россиян: эксплицитный и имплицитный аспекты

- «Верим ли мы в Бога?»//Пресс-выпуск ВЦИОМ № 1461 от 30.03.2010 [Электронный ресурс]. URL: [www.wciom.ru/index.php?id=268&uid=13365] (дата обращения: 15.02.2012).

- Ли Тоан Тханг. Пространственная модель мига: когниция, культура, этнопсихология (на материале вьетнамского и русского языков): автореф. на соиск… докт. филол. наук. М., 1993. 66 с.

- Мкртчян Н.В, Карачурина Л.Б. Миграция в Пермском крае: опыт анализа на региональном и муниципальном уровнях//Научные труды Института народнохозяйственного прогнозирования РАН/гл. ред. А.Г. Коровкин. М.: МАКС Пресс, 2009. С. 688-712.

- Петренко В.Ф. Психосемантика сознания. М.: Изд-во МГУ, 1988.

- Разин А.С. Специфика этноконфессионального фактора и формирование этноконфессиональных отношений//Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 7: Философия. Социология и социальные технологии. 2010. Т. 2. № 7-12. С. 63-69.

- Склярова Д.В. Характеристики когнитивного компонента этноидентичноти кабардинцев, балкарцев и русских//Известия Южного федерального университета. Технические науки. 2008. Т. 78. № 1. С. 128-129.

- Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации: национальный состав населения по субъектам Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: [http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/per-itog/tab7.xls] (дата обращения: 15.02.2012).

- Федоров В.Ф. Конфессиональная проблематика в психологии этно-религиозных конфликтов//Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12: Психология. Социология. Педагогика. 2010. № 1. 280-286.

- Шляхтин Г.С., Давыдов С.В. Соотношение имплицитных и эксплицитных этнических стереотипов у русских и немцев//Вестник Нежегородского государственного университета. Серия Социальные науки. 2006. Т. 1. № 5. С. 125-138.

- Щебетенко С.А., Вайнштейн С.В. Об измерении черт личности посредством времени реакции (Часть II: результаты исследования)//Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология. 2010. № 4. С. 52-72.

- Якунина Ю.Е. Специфика этнической идентичности коренных малочисленных народов Магаданской области в контексте межэтнических отношений//Вестник Северо-Восточного государственного университета. 2008. Т. 10. № 10. С. 94-98.

- Adorno, T., Frenkel-Brunswick, E., Levinson, D., & Sanford, R. (1950). The authoritarian personality. New York: Harper.

- Altemeyer, R.A. (1988). Enemies of freedom: Understanding right-wingauthoritarianism. San Francisco: Jossey-Bass.

- Altemeyer, R.A. (2006). The authoritarians. Winnipeg: B. Altemeyer. University of Manitoba [http://home.cc.umanitoba.ca/~altemey/]

- Back, M.D., Schmuckle, S.C., &Egloff, B. (2009). Predicting actual behavior from the explicit and implicit self-concept of personality. Journal of Personality and Social Psychology, 97, 533-548.

- Bargh, J. A. (1994). The four horsemen of automaticity: Awareness, intention, efficiency, and control in social cognition. In R. S. Wyer & T.K. Srull (Eds.), Handbook of social cognition (Vol. 1, pp. 1-40). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

- Blair, I.V. (2001). Implicit stereotypes and prejudice. In G. B. Moskowitz (Ed.), Cognitive social psychology. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

- Burris, C. T., & Rempel, J. K. (2004). "It's the end of the world as we know it": Threat and the spatial-symbolic self. Journal of Personality and Social Psychology, 86, 19-42.

- Cohen, J. (1994). The Earth is round (p

- Cohrs, J.C., Kielmann, S., Maes, J., & Moschner, B. (2005). Effects of right-wing authoritarianism and threat from terrorism on restriction of civil liberties. Analyses of Social Issues and Public Policy, 5, 263-276.

- Cunningham, W.A., Nezlek, J.B., & Banaji, M.R. (2004). Implicit and explicit ethnocentrism: Revisiting the ideologies of prejudice. Personality and Social Psychology Bulletin, 30, 1332-1346.

- Dasgupta, N., & Asgari, S. (2004). Seeing and believing: Exposure to counterstereotypic women leaders and its effect on the malleability of automatic gender stereotyping. Journal of Experimental Social Psychology, 40, 642-658.

- De Houwer, J., Teige-Mocigemba, S., Spruyt, A., & Moors, A. (2009). Implicit measures: A normative analysis and review. Psychological Bulletin, 135, 347-368.

- Duckitt, J. (1992). Psychology and prejudice: A historical analysis and integrative framework. American Psychologist, 47, 1182-1193.

- Ekehammar, B., Akrami, N., Gylje, M., & Zakrisson, I. (2004). What matters most to prejudice: Big Five personality, social dominance orientation, or right-wing authoritarianism? European Journal of Personality, 18, 463-482.

- Fazio, R.H., Sanbonmatsu, D.M., Powell, M.C., & Kardes, F.R. (1986). On the automatic activation of attitudes. Journal of Personality and Social Psychology, 50, 229-238

- Greenwald, A.G., & Banaji, M.R. (1995). Implicit social cognition: Attitudes, self-esteem, and stereotypes. Psychological Review, 102, 4-27.

- Greenwald, A.G., McGhee, D.E., & Schwartz, J.L.K. (1998). Measuring individual differences in implicit cognition: The Implicit Association Test. Journal of Personality & Social Psychology, 74, 1464-1480.

- Greenwald, A. G., & Nosek, B. A. (2001). Health of the Implicit Association Test at age 3. Zeitschrift für Experimentelle Psychologie, 48, 85-93.

- Greenwald, A.G., Nosek, B.A., & Banaji, M.R. (2003). Understanding and using the Implicit Association Test: I. An improved scoring algorithm. Journal of Personality and Social Psychology, 85, 197-216.

- Greenwald, A.G., Poehlman, T.A., Uhlmann, E.L., & Banaji, M.R. (2009). Understanding and using the Implicit Association Test: III. Meta-analysis of predictive validity. Journal of Personality and Social Psychology, 97, 17-41.

- Johnson, S. (1992). Anti-Arabic prejudice in "middletown". Psychological Reports, 70, 811-818.

- Lane, K.A., Banaji, M.R., Nosek, B.A., & Greenwald, A.G. (2007). Understanding and using the Implicit Association Test: IV. What we know (so far) (pp. 59-102). In B. Wittenbrink & N.S. Schwarz (Eds.). Implicit measures of attitudes: Procedures and controversies. New York: Guilford Press.

- Osgood, C.E., Suci, G., & Tannenbaum, P. (1957). The measurement of meaning. Urbana, IL: University of Illinois Press.

- Park, J., Felix, K., & Lee, G. (2007). Implicit attitudes toward Arab-Muslims and the moderating effects of social information. Basic and Applied Social Psychology, 29, 35-45.

- Rogers, J.L. (2010). The epistemology of mathematical and statistical modeling: A quiet methodological revolution. American Psychologist, 65, 1-12.

- Rowatt, W.C., Franklin, L.M., & Cotton, M. (2005). Patterns and personality correlates of implicit and explicit attitudes toward Christians and Muslims. Journal of the Scientific Study of Religion, 44, 29-43.

- Rowatt, W.C., Tsang, J.-A., Kelly, J., LaMartina, B., McCullers, M., & McKinley, A. (2006). Associations between religious personality dimensions and implicit homosexual prejudice. Journal of the Scientific Study of Religion, 45, 397-406.

- Rudman, L.A., & Ashmore, R.D. (2007). Discrimination and the Implicit Association Test. Group Processes & Intergroup Relations, 10, 359-372.

- Tversky, A., & Kahneman, D. (1973). Availability: A heuristic for judging frequency and probability. Cognitive Psychology, 5, 207-232.

- Wittenbrink, B., Judd, C. M, & Park, B. (2001). Spontaneous prejudice in context: Variability in automatically activated attitudes. Journal of Personality and Social Psychology, 81, 815-827.