Установление зависимости «суперциклов» с проблемами развития отечественной социально-экономической модели

Автор: Толстоброва Н.А., Осипова М.Ю., Толстобров Д.А.

Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Экономика @economics-psu

Рубрика: Экономическая теория

Статья в выпуске: 3 (26), 2015 года.

Бесплатный доступ

Проблемы управления циклическим развитием российской социально-экономической системы в условиях обострения кризиса приобретают особую значимость, так как необходимо не только нивелировать различные кризисные тенденции, но и способствовать ускоренному переходу системы на новый этап развития. В статье представлены результаты исследования условий формирования в России ресурсно-сырьевой модели социально-экономического развития, выявления проблем экономической конъюнктуры, оказавшей влияние на формирование и кризисное состояние отечественной социально-экономической модели развития. На основе проведенного теоретико-методологического анализа сформулировано определение «суперциклов» как волнообразного процесса индустриализации в крупных странах, вызывающего рост спроса на сырьевые товары. Представлена авторская модель природы современного суперцикла, позволяющая спрогнозировать основные тенденции в развитии технико-экономических процессов. Обоснована зависимость участия России в международном разделении труда в историческом контексте от внешнеполитических факторов. Рассмотрены проблемы эффективности государственного участия в экономике в условиях действия соглашений о разделе продукции и формирования антикризисной программы. Продемонстрировано, что сохранение неблагоприятной закономерности в размещении факторов производства и доходов от них носит устойчивую связь, которая в условиях глобализации только усиливается, поэтому на первый план в целях экономической безопасности выходит политика импортозамещения. Среди ключевых мероприятий предложено введение преференций в практике налогообложения прибыли для развития производственной кооперации на основе учета отраслевой рентабельности. Авторы подтверждают зависимость влияния глобальной экономической конъюнктуры на выбор модели социально-экономического развития страны. Феномен «ресурсного проклятия» должен осознаваться на более ранних этапах развития социально-экономической модели общества, в развивающихся странах, которые занимают в международном разделении труда роль поставщиков ресурсов, отстают в технологическом развитии, имеют слабую позицию в международных организациях, не имеют возможности оказывать влияние на экономическую конъюнктуру, очень высока их финансовая и валютная зависимость от развитых стран.

Экономическая конъюнктура, индустриализация, страны опек и Россия, суперциклы, соглашение о разделе продукции, нефтегазовый комплекс, реиндустриализация, ресурсное проклятие, социально-экономическая модель

Короткий адрес: https://sciup.org/147201674

IDR: 147201674 | УДК: 338.12.02

Текст научной статьи Установление зависимости «суперциклов» с проблемами развития отечественной социально-экономической модели

Проблемы управления циклическим развитием российской социально-экономической системы в условиях обострения кризиса приобретают особую значимость, так как необходимо не только нивелировать различные кризисные тенденции, но способствовать

ускоренному переходу системы на новый этап развития. Процесс преобразования социальноэкономической системы является достаточно сложным, долговременным и структурно насыщенным явлением, наиболее полно охватываемый понятием конъюнктуры. Появление новых взглядов на природу циклического развития, в первую очередь, связано с тем, что в мировом развитии происходит синхронизация и наслоение негативных тенденций в сферах производства и потребления, усиливается скорость кризисных тенденций, кроме того, современное антициклическое государственное регулирование не справляется с объективными изменяющимися условиями.

Определению природы современного кризиса посвящены работы многих авторов, наиболее распространена следующая трактовка понятия: современный кризис рассматривается как закономерное явление, характеризующееся системностью, связанное с долгосрочными мегатрендами мирового развития во всех структурных элементах системы: производственной, структурной, трудовой, социальной, политической и геополитической [1, с. 60]. Данное исследование направлено на выявление актуальных проблем экономической конъюнктуры, оказавшей влияние на формирование и кризисное состояние социальноэкономической модели развития в России. Как справедливо отмечает С. С. Губанов, при разработке «Стратегии 2020» в 2008 г. было взято за основу ошибочное представление правительства о том, что можно модернизировать экспортносырьевую модель [4, с. 4–7], не были учтены глубокие исторические корни её формирования и цикличность развития систем.

Современное научное сообщество по-разному объясняет феномен «суперцикл», много расхождений встречается в определении и периодизации. Суперцикл получил различную трактовку от энергетического, сырьевого до биржевого [20] .В рамках данного исследования, применяя методики сравнительного и факторного анализа, проведено сопоставление суперциклов с концепцией длинных волн, что позволило выявить проблемы и пути развития отечественной социально-экономической модели.

Длительное время, начиная с эпохи нефтешоков 70-х гг., источником роста отечественной экономики была экспортносырьевая модель развития, что имело под собой объективную основу – изменение спроса на нефть и другие виды сырья в ходе индустриализации развивающихся государств, которые обрели свою самостоятельность в процессе распада колониальной системы мира. Существует гипотеза, что завершение процесса индустриализации в крупнейших государствах является причиной так называемых суперциклов роста и падения цен на сырьевые товары, это находит свое подтверждение в происходивших событиях предыдущих эпох. Завершение промышленного переворота в Англии ознаменовалось первым в истории кризисом перепроизводства 1825 г. Интерес вызвали работы, посвященные гибели крупнейших государств [2; 9].

В ходе исследования установлено, что большинство авторов выделяют четыре неполных суперцикла, при этом последний, который переживает весь мир в текущем периоде, еще не закончился, так как его особенностью является развитие торговли на финансовых рынках и фьючерсах, что сказывается на процессе его протекания и ошибках в прогнозировании. Первоначально предсказывалось падение цены на нефть в 2020 г. [16], однако из-за влияния биржевой торговли кризис застал врасплох именно страны с трудноизвлекаемыми ресурсами, однако сланцевая революция в США также терпит фиаско на самом начальном этапе. Последние решения стран ОПЕК, обладающих абсолютными преимуществами в добыче нефти, позволяют им сохранять рентабельность даже при мировой цене в 40 долл. за баррель, что наносит значительный удар американской и российской нефтегазодобыче одновременно [17].

Рынок нефти никогда не был вполне свободным, ни жестко регулируемым, даже после соглашения 1928 г., заключенного между семью крупнейшими нефтяными компаниями, как и после создания ОПЕК в сентябре 1960 г. – организации, институционально оформившей взаимодействие стран – экспортеров нефти. Целью организации стало согласование изменения экспортных цен, создание национальных компаний. В 1968 г. ОПЕК приняла «Направляющие принципы нефтяной политики», с тех пор уже не раз было предложено России стать членом организации стран-экспортеров нефти [2, с. 108–112]. Сохранение статуса наблюдателя позволяло России присутствовать на встречах стран ОПЕК и своевременно реагировать на решения о сокращении квот, наоборот увеличивать свою добычу, так в сентябре 2014 г. достигли рекордного уровня добываемого объема нефти за весь постсоветский период – 10,61 млн баррелей в день, однако согласно прогнозу ОПЕК в первом квартале 2015 г. объем добываемой нефти составит 10,64 млн баррелей, во втором – 10,54 млн баррелей, а в третьем и четвертом – 10,42 млн баррелей [17]. В 2015 г. время для российского присутствия на заседаниях закончилось, так как Украина подтвердила свое решение о вступлении в ОПЕК, что приведет к дальнейшей изоляции России в решении глобальных экономических проблем, в условиях санкций [7; 18].

Резкое снижение в 2014 г. мировых цен на нефть принесло отечественной экономике вдвое больший ущерб, чем от введенных санкций [10]. Причины такой зависимости объясняются фрагментарным характером нефтегазового комплекса, который был порожден длительным действием ФЗ № 225 от 30 декабря 1995 г. «О соглашениях о разделе продукции», принятого под давлением западных стран. Соглашение о разделе продукции являлось договором, по которому субъекту предпринимательской деятельности на возмездной основе предоставлялись исключительные права пользования недрами земли, по конституции являющиеся собственностью государства. Обязательным было определение в договоре всех необходимых условий, которые были связаны с пользованием недрами (ст. 2. п. 1 ФЗ № 225 от 30.12.1995).

ОПЕК постоянно выдвигала требование участия государства в собственности добывающих компаний, возможности осуществлять геологоразведку и нефтедобычу, контролировать декларируемые цены. При высоких ценах на нефть с 2003 по 2013 гг. произошло вытеснение с ведущих позиций «супермейджоров» – частных нефтяных компаний – национальными компаниями (ННК) добывающих стран, а также российскими. Так, по итогам 2013 г. «Газпром» и «Роснефть» занимали по объемам добычи нефти 2-е и 5-е места соответственно в международном рейтинге [14, с. 10].

Аналитики и эксперты сходятся во мнении сохранения неблагоприятной конъюнктуры мирового рынка нефти, приводятся даже суждения о том, что нефтяной век закончился, как в доисторические времена закончился каменный век. В этих условиях определение перспектив российского нефтегазового комплекса, игравшего длительное время ключевую роль в формировании государства в целом. Особенно интересна позиция руководства частных компаний, которые вынуждены нести дополнительные затраты, участвуя в конкурсах для получения доступа к месторождениям, что обусловило встречу В. В. Путина с президентом компании «ЛУКОЙЛ», ставшей первой из российских компаний транснациональной.

Компания в 2015 г., как отметил В. Алекперов, планирует максимальный объем ввода активов в эксплуатацию (больше пяти миллиардов долларов), в Перми завершается модернизация нефтеперерабатывающего завода, в Волгограде будут проведены значительные работы [3], что делает необходимым увеличение добычи нефти.

Проведенный анализ оценок проблем развития нефтегазового комплекса России по открытым источникам информации – официальным сайтам, аналитическим публикациям, монографической литературе – позволил построить гипотезу данного исследования о его перспективах, несмотря на суждения о завершении нефтяного века.

Сущность гипотезы: волнообразный характер незавершившегося глобального процесса индустриализации в очередной раз станет основой нового суперцикла, оказывающего влияние на политическую стабильность и определение условий соглашений, в первую очередь региональных, а затем и международных, формирующих параметры мирового нефтяного рынка для экспортоориентированных предприятий нефтегазового комплекса как России, так и стран ОПЕК.

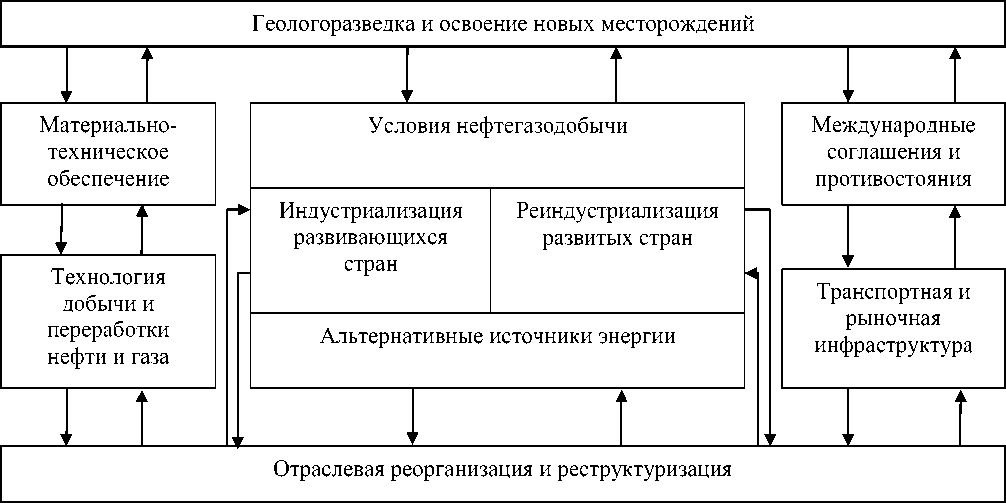

На рисунке представлена авторская интерпретация природы нового суперцикла, неподготовленность к которому показали все участники мирового рынка нефти.

Определение природы современного суперцикла

Эпицентром развития политических, экономических и технологических изменений были выбраны взаимообусловленные обстоятельства: условия добычи нефти – естественный, природноклиматический фактор; индустриализация – тенденция общемирового развития и наличие альтернативных источников энергии.

Ускоряющаяся индустриализация в крупнейших развивающихся странах БРИКС и начавшийся процесс реиндустриализации в развитых странах приводят к росту энергопотребления, поиску альтернативных источников. Без технологического развития добычи и переработки, создания транспортной инфраструктуры, геологоразведки, производствен- ной кооперации с предприятиями машиностроительного комплекса, модернизации нефтеперерабатывающих заводов обеспечить конкурентоспособность отечественного нефтегазового сектора невозможно.

На первое место в научных исследованиях вышли вопросы обоснования эффективности затрат на ввод в эксплуатацию нефтяных скважин, пределов финансирования геологоразведочных работ, методик калькулирования себестоимости добычи нефти по процессам. Недостаточное внимание уделено проработке условий соглашений о внешнеэкономических поставках и строительства нефтегазовых трубопроводов, которые формируются под влиянием политических процессов [10]. Недооценены риски долговременных контрактов с КНР и Турцией.

Технологическая зависимость предприятий российского нефтегазового комплекса от импорта сложилась на всех стадиях промышленного цикла – от материально-технического обеспечения добычи, переработки до утилизации. Предположим, что отраслевые слияния следуют волнами, их катализатор – значительные изменения в отрасли – политические, технологические, ценовые.

Волатильность валютных курсов в России и политическая нестабильность обострены сочетанием процессов индустриализации в развивающихся странах с курсом на реиндустриализацию в развитых странах, поэтому предсказать продолжительность начавшегося суперцикла никто не берется.

Инфляцию принято рассматривать в качестве показателя делового цикла, любые регулирующие воздействия могут загнать экономику в ловушку низких темпов роста и высокой инфляции. Все это свидетельствует о зависимости благосостояния нашей страны и феномена «голландская болезнь» [18]. Определенные санкции [7] лишь показали степень взаимозависимости ресурсного изобилия и экономического роста государства.

Только диверсифицируя российскую экономику можно обеспечить стабильность, санкции делают неизбежным организацию переработки сырьевых ресурсов в большей степени для внутреннего рынка. Импортозамещение внесет значительные структурные сдвиги в российском внешнеторговом обороте и ослабит влияние феномена голландской болезни.

С. С. Губанов одним из первых доказывал, что в России нет экономического роста, однако она достойна прогресса, который, по его утверждению, достижим только путем новой индустриализации, что признается всеми политическими силами [5, c. 3–4]. Он предлагает превратить достигнутый неоиндустриальный консенсус из бессистемного в системный. Речь идет о развитии государственнокорпоративной формы собственности, её развитию будет способствовать государственно-частное партнерство, законодательное оформление которого шло столь непоследовательно [19, с. 136– 137].

Длительное время действие соглашений о разделе продукции способствовало формированию сверхдоходов в форме ренты в руках супермейджоров в нефтегазовом комплексе.

Установившаяся обратная зависимость валютного курса от нефтедолларов обусловила его высокую волатильность, создала условия для спекулятивных операций со стороны финансовых структур с одной стороны, а с другой породила в реальном секторе экономики негативную тенденцию неинвестирования, перевода активов в высоколиквидные средства.

Отечественные производители не имели стимула работать на внутреннем рынке, поэтому ограничивались поставкой на внешних рынках сырья и полуфабрикатов, условия для межотраслевой кооперации внутри страны при этом сводились к минимуму.

Регуляторами роста отечественной экономики должна быть рентабельность выпуска конечных продуктов. Необходимо ввести систему преференций в практике налогообложения прибыли в зависимости от удельного веса добавленной стоимости: чем он будет выше, тем ниже ставка налога на прибыль. Это должно создать стимул у производителей работать на внутреннем рынке и участвовать в кооперационных соглашениях, т.к. в этом случае НДС идет к возмещению. Фрагментарный характер производственной деятельности отечественных предприятий рассматриваем как одну из существенных причин усиления импортной зависимости в материально-техническом обеспечении промышленного производства.

Провозглашенный курс на импортозамещение в современных условиях реализовать очень сложно, уровень материальнотехнической базы не соответствует современному технологическому уровню [12]. Диверсификация экономики России должна быть технотронной, высокотехнологичной, цифровой, что сделало необходимым принятие программы поддержки инвестиционных проектов [11]. Согласно программе установлены критериальные требования для отбора кредитных отечественных и зарубежных организаций и инвестиционных проектов, определен порядок и условия предоставления гарантий.

Для отечественных кредитных организаций требуется не менее 100 млрд руб. собственных средств, а также опыт реализации не менее 10 инвестиционных проектов на протяжении последних 3 лет на сумму не менее 3 млрд руб. каждый и др. Инвестиционные проекты должны быть не менее 1 млрд руб. и не более 20 млрд руб., финансирование не более 80% полной стоимости за счет заемных средств. Разработана форма паспорта инвестиционного проекта.

Принятие данной программы документа оказало непосредственное влияние на деятельность кредитных организаций, способствовало снятию напряженности на рынке депозитных продуктов, стало одним из ключевых показателей в определении надежности банка, что очень важно для общества, создает уверенность в сохранности вкладов населения.

Выделены 267 предприятий, оказывающих существенное влияние на отрасли промышленности [11]. В этих условиях понижение международными агентствами инвестиционных рейтингов России не вызвало в обществе тревожности. Принятие программы стало свидетельством обеспеченности инвестиционного развития за счет внутренних источников, несмотря на сложность внешнеполитического и внешнеэкономического положения страны.

Завершая исследование проблем развития отечественной социально-экономической модели в современных условиях, следует отметить большую зависимость формирования модели от степени и формы участия России в процессе международного разделения труда, на который сильное влияние в разные исторические периоды оказывало внешнеполитическое положение страны и наличие природных ресурсов, а также способов их распределения среди хозяйствующих субъектов, так как они находились в государственной собственности.

Процесс реформирования системы носил циклический характер, был предопределен разной степенью вмешательства государства в экономику. Это была ответная реакция на вызов Запада, начиная с периода создания централизованного российского государства в эпоху Ивана Грозного. Обладание огромными природными ресурсами является не только абсолютным преимуществом страны, выступает гарантией её экономической безопасности, но порождает большие проблемы в распределении доходов. Россия занимает первое место в мире по уровню социальной несправедливости, 1 % домашних хозяйств страны обладает правами на 77% имущества, зарегистрированного на физических лиц [15].

Принято считать, что люди, принимая решения, руководствуются следующими принципами: автоматизм мышления, социальное мышление и мышление на основе ментальных моделей [6]. Последний играет в российском обществе ключевую роль. Политика противостояния способствовала консолидации внутренних ресурсов, в первую очередь человеческих, усилилось стремление к независимости и отражение всех видов агрессии.

Падение влияния нефтегазового сектора на экономическую жизнь страны в условиях низких цен на энергоресурсы следует рассматривать как состояние процесса воспроизводства в глобальном масштабе. Изменение экономической конъюнктуры в мире в XX–XXI вв. все больше стало зависеть от процессов становления независимых государств, которые встают на путь индустриализации, что обостряет конкурентную борьбу, вынуждая создавать альтернативные источники природным ресурсам.

Феномен «ресурсного проклятия» должен осознаваться на более ранних этапах развития социально-экономической модели общества в странах с переходной экономикой и развивающихся, которые занимают в международном разделении труда роль поставщиков ресурсов, отстают в технологическом развитии, имеют очень слабую позицию в международных организациях, очень высока их финансовая и валютная зависимость от развитых стран. Даже в условиях интеграционных объединений они не имеют возможности оказывать влияние на экономическую конъюнктуру.

В качестве аргумента разворачивающегося суперцикла можно привести следующие соотношения между увеличением нормы капиталовложений и динамикой ВВП. Обратимся к показателям КНР, которая является примером плановой экономики, и Японии, где утвердилась смешанная модель экономики, тем более что для обеих характерна высокая экспортоориентированная модель развития, следовательно, они в наибольшей степени должны ощущать влияние экономической конъюнктуры мирового рынка.

Значительное повышение нормы капиталовложений в КНР в 2010 г. до 46% было направлено на сохранение высоких темпов развития, но капиталоотдача и уровень ВВП на душу населения неуклонно падают, сохранить такую норму капиталовложений в длительном периоде в рыночной экономике невозможно [8, c. 80–82].

В Японии норма капиталовложений и их отдача была высокой в период индустриализации, но отдача капиталовложений упала в период нефтешоков 70-х гг. с 27 до 10,9%. На рубеже XX и XXI вв. среднегодовая норма капиталовложений снижается на 5%, что обеспечивает темп прироста ВВП в 1,1–1,2%, увеличился в этот период внешний долг государства, что привело к снижению нормы капиталовложений и отрицательной динамике ВВП в период кризиса 2008–2011 гг. [8, c. 84–86] (таблица).

Среднегодовые темпы и факторы прироста ВВП

|

Страна |

Годы |

Норма |

Темп прироста |

||

|

Капиталовложений |

Отдачи капиталовложений |

ВВП |

ВВП на душу населения |

||

|

КНР |

1980-1989 |

29,8 |

32,9 |

9,7 |

8,2 |

|

1990-1999 |

35,0 |

31,4 |

11,0 |

9,5 |

|

|

2000-2008 |

38,2 |

26,3 |

10,0 |

9,4 |

|

|

2009 |

32,0 |

28,4 |

9,1 |

8,5 |

|

|

2010 |

46,0 |

22,4 |

10,3 |

9,7 |

|

|

2011 |

46,2 |

19,9 |

9,2 |

8,6 |

|

|

Япония |

1965-1973 |

33,3 |

27,0 |

9,0 |

7,8 |

|

Страна |

Годы |

Норма |

Темп прироста |

||

|

Капиталовложений |

Отдачи капиталовложений |

ВВП |

ВВП на душу населения |

||

|

1974-1992 |

33,4 |

10,9 |

3,4 |

2,7 |

|

|

1993-1997 |

29,5 |

3,7 |

1,1 |

0,8 |

|

|

1998-2007 |

24,5 |

4,9 |

1,2 |

1,3 |

|

|

2008-2011 |

22,0 |

-4,1 |

-0,9 |

-0,8 |

|

Феномен снижения темпов прироста ВВП развитых стран привел в научной литературе к формулировке гипотезы об «инновационной паузе»: интенсивность нововведений в восходящей волне большого цикла снижается, но при этом восходящая волна характеризуется ускорением роста по сравнению с нисходящей, когда наблюдается наибольшая интенсивность нововведений [8, с. 89–92].

Таким образом, согласно концепции длинных волн экономического развития в 2008 г. наступила «инновационная пауза», а согласно гипотезе о суперциклах падение цен на энергоресурсы приводит к вытеснению с рынка частных нефтяных (сырьевых) компаний, занимающих лидирующие позиции в рейтингах по степени капитализации активов и продажам, национальными компаниями, что приводит к формированию новой плановой экономики.

В классической экономической науке имело место противопоставление фирмы и рынка. Фирма трактовалась как иерархическая плановая структура, а рынок как спонтанный механизм. Можно утверждать, что современный мир вступил в новую стадию институционального развития, процесс индикативного планирования должен осуществляться на государственном уровне, но следует придерживаться технологии непрерывности средне- и долгосрочного планирования.

Сохранение неблагоприятной закономерности в размещении факторов производства и доходов от них в экономике носит устойчивую связь, которая в условиях глобализации только усиливается, поэтому на первый план в целях экономической безопасности выходит политика импортозамещения. Актуальность исследования проблем экономической конъюнктуры позволила в рамках данной работы обратиться к гипотезе о суперциклах, настоящему и прошлому российского государства.

Список литературы Установление зависимости «суперциклов» с проблемами развития отечественной социально-экономической модели

- Буторина О.В., Баталова Е.В. Особенности управления циклическими процессами: исторический ракурс исследования//Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Социально-экономические науки. 2013. № 18 (45). С. 60-75.

- Гайдар Е.Т. Гибель империи. Уроки для современной России. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2006. 440 с.

- Глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов рассказал о работе компании на встрече с Президентом 02 февраля 2015 г. URL:http://www.1tv.ru/news/world/276933 (дата обращения: 12.02.2015).

- Губанов С.С. Неоиндустриализация России и нищета ее саботажной критики//Экономист. 2014. № 4. С. 3-32.

- Губанов С.С. Системный выбор России и уровень жизни//Экономист. 2011. № 11. С. 3-55.

- Доклад о мировом развитии 2015 «Мышление, общество и поведение». URL: http://www.worldbank.org/content/dam/W orldbank/Publications/WDR/WDR%202015/WDR-2015-Full-Report (дата обращения: 24.02.2015).

- Керри: возможен новый раунд санкций против России. URL: http://inosmi.ru/usa/20150222/226411345.html (дата обращения: 22.02.2015).

- Клинов В.Г. Особенности современной динамики мирового хозяйства//Вопросы экономики. 2010. №9. С. 78-92.

- Мальцев А. К вопросу о «закате» крупных государств: praeteritum et praesens//Мировая экономика и международные отношения. 2014. №12. С. 115-124.

- Миллер А. Переговоры по поставкам газа в Китай идут хорошими темпами. URL: http://neftegaz.ru/news/view/134847 (дата обращения: 14.02.2015).

- Об утверждении Программы поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования. Постановление правительства РФ от 11.10.2014 №1044. URL: http://eco no my. gov. ru/minec/activity/sections/CorpManagment/investprojectprogramme/201 4112411 (дата обращения: 12.02.2015).

- Осипова М.Ю., Буторина О.В. Теоретические основы индикативного управления экономическим развитием//Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Социально-экономические науки. 2014. № 3 (24). С. 116-123.

- Предприятия, оказывающие существенное влияние на отрасли промышленности. URL: http://prommonitor. ru/service-market/org/(дата обращения: 20.02. 2015).

- Роль нефтегазовых корпораций в современном мире: //Экономика и управление в зарубежных странах. 2014. № 12. С. 3-15.

- Россия -Общество социальной несправедливости. URL: http://vnssr. my 1. ru/news/rossija_obshhestvo_socialnoj_nespravedlivosti/2014-02-20-19240 (дата обращения: 24.02.2015).

- Сырьевые циклы: цены на нефть упадут в 2020 году. URL: http://www.interfax.ru/business/327893 (дата обращения: 14.02. 2015).

- Следующая встреча стран ОПЕК пройдет не раньше июня 2015 года. URL:http://www.rbc.ru/rbcfreenews/549079dd2ae5964 3ea1bf7e6 (дата обращения: 14.02. 2015).

- Толстоброва Н.А., Кожемякин Л.В. «Ресурсное проклятие» национальной модели экономического развития//Современные проблемы науки и образования. 2013. №6. URL: www.science-education.ru/113-11308 (дата обращения: 20.02.2015).

- Толстоброва Н.А., Кожемякин Л.В. Исследование форм и условий развития государственно-частного партнерства в отечественной практике//Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. 2013. №1. С. 134-140.

- Цены и циклы. URL: http://fingazeta.ru/from-bowels/tsenyi-i-tsiklyi-185911/(дата обращения: 10.02. 2015).