Устькодинская свита фамена восточного склона Среднего Урала: фациально-генетические реконструкции

Автор: Мельничук О.Ю.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 3 (279), 2018 года.

Бесплатный доступ

Условия образования верхнедевонской устькодинской свиты различными авторами представляются по-разному, что в существенной степени влияет на понимание палеогеографической и палеотектонической ситуации в конце девона на востоке Среднего Урала. Для уточнения этих реконструкций в работе приведены данные о вещественном составе пород, выделены литотипы и слоевые ассоциации в соответствии с моделью осадконакопления П. Дж. Таллинга с соавторами для отложений подводных плотностных потоков, проанализирована цикличность и рассмотрены особенности фациального состава. Предполагается, что формирование парагенезов литотипов происходило в условиях проксимальной и средней частей глубоководного конуса выноса, в обстановках каналов и намывных валов. Источником обломочного материала служил микроконтинент.

Генетические типы, слоевые ассоциации, турбидиты, дебриты, циклиты, верхний девон, средний урал, устькодинская свита

Короткий адрес: https://sciup.org/149129303

IDR: 149129303 | УДК: 551.8:551.734:551.35(470.5) | DOI: 10.19110/2221-1381-2018-3-8-16

Текст научной статьи Устькодинская свита фамена восточного склона Среднего Урала: фациально-генетические реконструкции

Устькодинская свита1 обнажается на левобережье р. Исеть западнее г. Каменск-Уральский (в карьере на окраине д. Кодинка, в Кодинском логу, а также выше с. Щербаково) и севернее — в долине р. Каменка (ниже д. Черемхово). Свита сложена песчаниками, аргиллитами и алевролитами с редкими пластами конгломератов, гравелитов и карбонатных пород [1]. Стратотип её располагался на левом берегу Кодинского лога, севернее д. Кодинка, однако в настоящее время он не сохранился и представляет собой только редкие гривки и высыпки песчаников и аргиллитов. По находкам комплекса брахиопод с Plicatifera cf. mugodjarica Nach., Yunnanellina cf. mugodjarica Rozm., Pseudoleiorhychnuscf. uralicus (Nal.), Cyrtospirifer calcaratus (Sow.), C. postarchiaci Nal., Cyrtiopsis mur-chisonianus (de Koninck in Gosselet) рассматриваемые породы были отнесены Н. А. Наседкиной и Г. Г. Зенковой к фаменскому ярусу верхнего девона (см. [10] и врезку на рис. 1). Авторы выделили в составе упомянутого разреза шамейский (пачки V—VI), чеп-чуговский (VII—VIII) и условно — хвощевский (IX) горизонты. Мощность свиты, по разным оценкам [2, 10], составляет от 600 до 1000 м. Контакты с подстилающей кодинской свитой и с вышезалегающими каменноугольными отложениями — тектонические либо не обнажены.

Генезис рассматриваемых отложений считается глубоководным [13, 14] или относительно мелководным [2], однако никаких фациально-генетических реконструкций в пользу этих предположений не приводится. Предлагаемая статья является попыткой восполнить пробел в этой области.

Материал и методы исследования

В основу работы положены результаты изучения двух обнажений устькодинской свиты — на левом берегу р. Исеть выше по течению от с. Щербаково ( 1 на рис. 1) и в стенке карьера на окраине д. Кодинка2 ( 2 на рис. 1). В настоящее время именно они являются наиболее представительными, наиболее полно сохранившимися. Видимая мощность каждого из детально изученных интервалов разреза составляет порядка 70 м.

Разрез выше с. Щербаково представляет собой чередование блоков устькодинской свиты и верхней глинистой кодинской толщи. Блоки разделены зонами нарушенного залегания пород и задернованными участками. Стратиграфическая приуроченность устькодинской части Щербаковского разреза не совсем ясна, так как органические остатки практически отсутствуют. Предполагается, однако, что здесь вскрыта

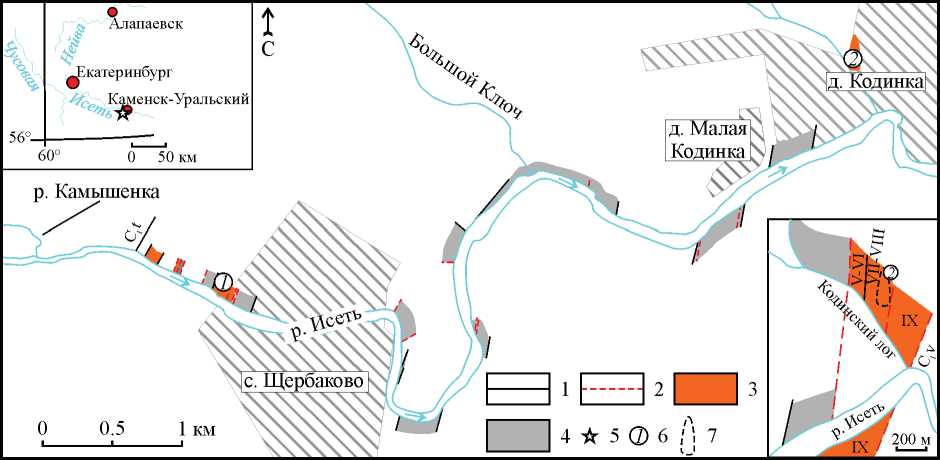

Рис. 1. Географическое положение изученных разрезов устькодинской свиты в долине р. Исеть: 1 — границы разрезов; 2 — тектонические нарушения; 3—4 — обнажения: 3 —устькодинской и 4 — кодинской свиты; 5 — местоположение разреза на р. Исеть, 6 —изученные разрезы, 7 — контуры карьера в д. Кодинка. На врезке в нижней правой части приведено строение стратотипа по данным В. А. Наседкиной и Г. Г. Зенковой [10]. Также см. пояснения в тексте

Fig. 1. Disposition of the Ust'kodinka Formation sections in the Iset' river valley: 1 — section boundaries; 2 — tectonic dislocations; 3—4 — sections: 3 — Ust'kodinka and 4 — Kodinka Formation; 5 — location of the Iset' section, 6 — studied sections, 7 — Kodinka open pit edges. In the lower right part (insert map) Kodinka Formation stratotype is shown, after V. A. Nasedkina and G. G. Zenkova [10]. Also see explanation in the text самая нижняя часть свиты, относящаяся к шамейско-му горизонту (?) фаменского яруса [18]. Разрез венчает нижнекаменноугольная (турнейская) бекленищев-ская свита. Контакт между ними не обнажен.

В стратотипическом разрезе устькодинской свиты (в Кодинском логу) Н. А. Наседкиной и Г. Г. Зенковой [10] к шамейскому горизонту отнесены пачки V и VI суммарной мощностью 84 м, представленные переслаивающимися мелкозернистыми песчаниками и алевролитами3 (мощности слоев от 0.2 до 1.3 м) с редкими линзовидными прослоями и линзами гравелитов (до 1 см), известняковых песчаников (до 0.5 м) с остатками брахиопод. В VII пачке (52 м), к которой относится и разрез в стенке карьера, по их данным, увеличивается мощность пластов песчаников и алевролитов (до 5 м), становятся значительно мощнее (3— 5 м) линзовидные пласты гравелитов и среднегалечных конгломератов. VIII пачка (230 м) сложена алевролитами, чередующимися с песчаниками (до 20 см) и линзами мелко- и среднегалечных конгломератов. Завершает стратотип устькодинской свиты IX пачка (до 300 м), в которой преобладают конгломераты различной размерности — от крупно- до мелкогалечных. Среди них залегают алевролиты, песчаники (от мелко- до грубозернистых), слагающие прослои и линзы мощностью от 0.3 до 3 м. Контакт IX пачки с ниже-и вышезалегающими (визейскими) отложениями тектонический.

При полевых исследованиях и дальнейшем анализе нами использованы такие понятия, как литотип , слоевая ассоциация (СА), фация и генетический тип . Под ёитотипом мы, вслед за В. Т. Фроловым

[17], понимаем типичный слой (пласт) или устойчивый комплекс первичных литологических (литогенетических) признаков, свидетельствующих о способе образования и условиях формирования. Выделение литотипов служит основой для последующего фациально-генетического анализа, ввиду этого они должны обладать максимально полным комплексом признаков. Для этого нами также приведены результаты рентгенофлуоресцентного и термического анализа глинистых пород (12 точек опробования), изучения шлифов алевролитов, песчаников и гравелитов (20 точек опробования). Образцы отобраны таким образом, чтобы по возможности наиболее полно охарактеризовать оба разреза. Аналитические исследования выполнены в ЦКП “Геоаналитик” ИГГ УрО РАН [6].

Сёоевые ассоциации (системы или серии литотипов) выделены в соответствии с моделью седиментации П. Дж. Таллинга с соавторами [23], предложенной ими для отложений подводных плотностных потоков ( subaqueous sediment density flows ) — турбидитов (T) и дебритов (D). Так, для турбидитов полная слоевая последовательность (или идеализированная СА) выглядит следующим образом. В её основании выделяется литотип TB-3 — переслаивание тонкозернистых и относительно грубых (средне-, крупно- и грубозернистых) песчаников (spaced planar laminated sand). Выше залегают массивные песчаники (Т а ), которые, в свою очередь, перекрываются горизонтально-слоистым (толщина слойков менее 1—5 мм) интервалом Т в-2 -Последние два интервала могут вмещать отдельные прослои, обогащенные литокластами. Кроме того, у них можно наблюдать уменьшение размерности от подошвы к кровле. Указанные литотипы сменяются интервалами Т в-1 , Тс и T d , как правило менее мощными, чем предыдущие, и сложенными тонкозернистыми песчаниками и крупнозернистыми алевролитами.

При этом ТВ-1 и T d — тонкослоистые, а Тс — с косой, косоволнистой слоистостью. Последовательность завершает глинистый элемент ТЕ, который может быть разделен на три литотипа: ТЕ-1 (горизонтально слоистый), ТЕ- 2 (с градационной сортировкой), ТЕ-3 (неяснослоистый, внешне однородный).

Интервалы Т в-з , ТА сопоставимы с интервалами S 2 и S 3 слоевой последовательности Р. Лоуи [21], литотипы интервала ТЕ — с таковыми последовательности П. Дж. В. Пайпера (1978). Модели ТА- и ТС-седиментации Боума (1962) в целом равнозначны с Т а и Т с рассматриваемой последовательности, Т в — совокупности Т в-1 и Т в-2 , а T d в зависимости от состава аналогичен либо T d , либо ТЕ- 1.

Среди дебритов П. Дж. Таллинг с соавторами выделяет литотипы DM -1 , DM -2 , D es . При этом DM -1 и DM- 2 представляют собой сильноглинистую песчаную массу. Кроме того, D m_3 отличается большей мощностью и наличием многочисленных литокластов. Литотип D es похож на Т а , однако имеет ряд отличительных особенностей. В частности, помимо массивной, он имеет пятнистую (patchy ) текстуру, литокласты в нём, как правило, не слагают отдельные уровни, практически не встречается градационная сортировка материала. Литотипы группы D участвуют в различных СА, н апример , та — Тв-2— Dм-1—ТE, Des—Te— TD-TE , DM-2-TC-TD-TE и т - д .

Слоевые ассоциации во многих осадочных толщах образуют относительно закономерные сочетания, известные под названием циклитов (Ю. Н. Карогодин, И. А. Вылцан, С. И. Романовский, С. Л. Афанасьев, Г. А. Мизенс и др.). В зависимости от уровня взаимоотношений литотипов выделяются циклиты разных порядков — начиная от наиболее простых ассоциаций, которые чаще всего называют циклитами 1-го порядка, или элементарными. Как правило, они состоят из двух-трёх литотипов. Элементарные циклиты (ЭЦ), в свою очередь, слагают серии, в которых одно или несколько свойств ЭЦ закономерно и непрерывно изменяется. Подобные серии являются циклитами 2-го порядка, которые по аналогичному принципу формируют циклиты 3-го порядка. Направленность изменения структуры циклитов используется для выделения структурных типов (проциклиты, рециклиты, про-рециклиты и ре-проциклиты), по Ю. Н. Карогодину [3].

Под фацией мы, вслед за авторами [12], с небольшими изменениями, понимаем условия осадконакопления определенного геологического времени (как физико-химические, так и географические), которые находят свое выражение в литотипе (либо СА) и отличны от таковых в смежных областях. В настоящей работе процедура фациального анализа заключается в расшифровке условий формирования путем анализа характеристик и изменчивости литотипов [17] по вертикали, так как горизонтальная изменчивость в рассматриваемых разрезах устькодинской свиты доступна наблюдению в очень небольших масштабах. При восстановлении генезиса отложений мы используем термин «генетический тип» ( генотип ), под которым подразумеваем отложения (литотипы и их ассоциаций), возникшие в результате экзогенного геологического процесса определенного типа, то есть порожденные тем или иным доминирующим способом (по [17], с некоторыми дополнениями и изменениями). 10

Яркими примерами генотипов являются турбидиты и дебриты. В качестве модели глубоководного конуса выноса использована модель Р. Г. Уокера [24] с поправками в распределении генотипов [20, 22].

На основе полученных характеристик двух разрезов устькодинской свиты предложена модель формирования слагающих ее отложений, в том числе выделены фации, на основании вещественного состава высказано предположение об источнике сноса.

Краткая характеристика вещественного состава отложений

В составе глинистых пород устькодинской свиты преобладают слюдистые минералы (в основном гидрослюды), либо слюдистые минералы в совокупности со смешаннослойными образованиями ряда гидрослюды — монтмориллонита [6]. В небольшом количестве (8—16 мас. % — по данным рентгеноструктурного анализа) присутствуют минералы группы хлорита, в основном железисто-магнезиальные разности. В единичных образцах содержится каолинит, но его крайне мало (до 2 мас. %). Повсеместно присутствует гётит. Небольшое содержание (2—6 мас. %) последнего, вероятно, свидетельствует о том, что породы подверглись слабому современному выветриванию. Кроме того, в аргиллитах диагностировано значительное количество (до 25—45 мас. %) кварца и альбита, как правило слагающих алевритовую примесь. Следовательно, часть изученных образцов является глинистыми алевролитами . Карбонатные минералы в них практически отсутствуют. Только мергели СА5 содержат микрозернистый кальцит (до 40—45 % от площади шлифа).

Песчаники по петрографическому составу отвечают петрокластическим полевошпатовым и кварц-полевошпатовым грауваккам (по классификации В. Д. Шутова, 1967). Содержание обломков кварца в них составляет порядка 5—20 % от суммы главных ал-лотигенных компонентов, полевых шпатов (преимущественно средних и кислых плагиоклазов) — от 25 до 35 %, обломков пород (ОП) — до 70 %. Среди последних преобладают магматические породы: кислые, основные и средние вулканиты, намного реже встречаются полнокристаллические разности, а также серпентиниты и хлоритизированные обломки вулканического стекла (?). Обломки метаморфических и осадочных образований составляют не более 10 % от общего количества ОП. В основном это кварциты, микрокварциты, встречаются слюдяные сланцы, аргиллиты. Обломков кремней не более 5 %. Сортировка аллотигенных компонентов плохая и средняя, в основном они достаточно плотно сгружены, сцементированы гидрослюдами и хлоритом. Местами в обоих разрезах и независимо от фациальной принадлежности встречаются песчаники с карбонатным цементом, содержание которого достигает 40—50 % от площади шлифа, иногда более (песчанистые известняки СА3). Редко (в Щербаковском разрезе) песчаные породы ожелезнены, гётит слагает плёнки вокруг зёрен и выполняет межзерновое пространство.

В тесной ассоциации с песчаниками находятся крупнозернистые алевролиты (особенно в СА1) и гравелиты (СА4). Первые отличаются от песчаников зна- чительным преобладанием полевых шпатов и зёрен кварца над обломками пород, несколько лучшей сортировкой аллотигенных компонентов, более широким распространением чешуек слюд (нередко совместно с растительными остатками подчеркивают слоистость) и глинистого (в основном хлоритового?) цемента. Для гравелитов набор обломков пород схож с таковым в песчаных породах. Как правило, межзерновое пространство у них заполнено глинистым и мелко- либо среднепесчаным матриксом. Степень сортировки обломков в основном плохая.

Детальное изучение конгломератов нами не проводилось, в связи с чем использованы данные из сводки Л. В. Анфимова и Е. В. Силантьева [1]. Указанные авторы отмечают, что конгломераты устькодинской свиты являются полимиктовыми, среди галек преобладают эффузивы кислого и среднего состава, всегда присутствуют кремнёвые породы. Наряду с ними в конгломератах встречаются гальки кварцитов. Матрикс глинисто-песчаный, песчаный и песчаноглинистый.

Слоевые ассоциации

Слоевая ассоциация CA1 . Характеризуется наличием интервалов (литотипов) последовательности П. Дж. Таллинга [23]. По взаимоотношению песчаных и глинистых элементов, а также по преобладающей размерности первых в разрезе можно выделить 4 типа СА1. Наиболее полным из них является первый тип этой ассоциации (СА1.1), представляющий собой в разрезе проциклиты 1-го порядка (рис. 2), которые начинаются с грубо-, крупно- и среднезернистых песчаников, массивных либо с градационной сортировкой материала (интервал ТА, от 15—30 до 70—80 см). На нижней пластовой поверхности у них, как правило, видны гиероглифы (рис. 2, с) — слепки промоин и борозд. Иногда в нижней части пластов наблюдается также примесь галек гравийной размерности, могут присутствовать и литокласты аргиллитов толщиной от 5 до 40 см, в длину до 50 и более сантиметров (рис. 2, b). Далее массивные песчаники сменяются горизонтально-слоистыми разностями (интервал ТВ- 2 мощностью от 5—10 до 60 см). Соотношение мощностей интервалов ТаДв^ может изменяться от 2/1 до 2/3—1/2. Затем, как правило, можно наблюдать резкое изменение зернистости ( grain-size break ) — интервал ТВ-2 перекрывают тонкозернистые песчаные породы и алевролиты с тонкой горизонтальной (интервалы Т в-1 и Тв — рис. 2, а), косой и волнистой слоистостью (Тс). В интервале Тс видна рябь течения, редко — восходящая рябь. Мощность каждого из этих интервалов не превышает 10 см (как правило, 2—5 см). Выше залегают переслаивающиеся песчаники и алевритовые аргиллиты (до 1.5 м). В их основании выделяется маломощный (10—20 см) интервал ТЕ- 1 , представленный в разрезе аргиллитами с горизонтальной слоистостью, подчеркнутой тонкими слойками алевритового материала. Интервалы ТЕ- 2 (аргиллиты и мелкозернистые алевролиты с градационной сортировкой материала) и ТЕ- з (несортированные глинистые отложения) отсутствуют, либо невыразительны. Завершают разрез циклита хорошо отмученные аргиллиты, слагающие слойки толщиной от первых миллиметров до

2—3 см. Нередко в них можно обнаружить ихнофоссилии — горизонтальные, в том числе разветвляющиеся, ходы илоедов, выполненные мелкопесчаным материалом. Стенки ходов отчетливо видны, они более темные, чем вмещающая порода.

Второй, третий и четвертый типы СА1 отличаются отсутствием некоторых интервалов последовательности П. Дж. Таллинга с соавторами. Так, в СА1.2 и СА1.4 отсутствуют интервалы Т с , Тв и, как правило, Т в-1 . Вероятно, это как-то связано с тем, что песчаники в них более тонкие, чем в СА1.1 — от крупно-и средне- (чаще) до тонкозернистых. В СА1.3 присутствует только интервал Т а — однородные песчаники сразу перекрываются аргиллитами. Мощность элемента Т а и аргиллитов СА1.3 в Щербаковском разрезе составляет 5—10 см и 1—2 см, в Кодинском — до 1 м и 5—10 см соответственно.

СА1.4 является наиболее глинистым подтипом CA1. Он слагает ЭЦ с соотношением аргиллит/песча-ник до 2/1 и более. В их основании выделяется интервал Т а и/или Т в-2 , над ним могут залегать песчаники интервала Тв-р Зернистость песчаных пород интервалов Т а и ТВ-2 в них тоньше, а мощность меньше, чем в СА1.1 и СА1.2, и составляет от 5 до 15 см. Иногда эти интервалы в СА редуцированы. Выше залегают аргиллиты и алевролиты с маломощными (до 5 см) пластами тонко-, мелко-, редко среднезернистых песчаников. В средней части одного из ЭЦ СА1.4 обнажается песчаная глыба (1.5 х 2.5 х 1 м, рис. 2, d). Слои непосредственно под ней несколько смяты, по латерали залегают нормально.

Для СА1.1 и СА1.2 характерно наличие углефи-цированного растительного детрита (РД), тонкого и длинного (до 10 см). В четвертом подтипе РД меньше и он мельче, чем в первых двух. Мощность ЭЦ СА1.1 и СА1.2 изменяется от 1.5 до 2—2.5 м, СА1.4 — от 0.6 до 1—2, редко 3—3.5 м.

Слоевая ассоциация СА2 представлена конгломератами (пласты 15—20 см), а также крупно- и грубозернистыми песчаниками. Конгломераты с песчаным матриксом, с удлиненными (до 4—5 см длиной) и хорошо окатанными, хорошо сгруженными гальками. Породы слагают ЭЦ мощностью 40—50 см, которые, в свою очередь, выделяются в пачку (проциклит 2-го порядка) мощностью 2 м (рис. 3). Прослои аргиллитов для таких циклитов не характерны, они встречаются редко.

Слоевая ассоциация СА3 . Аргиллиты с маломощными прослоями мелко- и тонкозернистых песчаных пород (до 5—10 см) и песчанистых известняков (3— 5 см) с многочисленными раковинами аммоноидей и створками раковин брахиопод. Раковины неравномерно рассеяны и в аргиллитах. Степень сохранности органических остатков в основном плохая. Породы этой СА слагают циклит 2-го порядка мощностью 3 м и совместно с СА2 формируют проциклит 3-го порядка.

Слоевая ассоциация СА4. Чередование крупно- и грубозернистых плохо сортированных песчаных пород с неравномерной примесью гравийных зёрен и галек (до 3 см), плохо сгруженных гравелитов и аргиллитов с прослоями грубозернистых песчаников. Песчаники и гравелиты слагают самостоятельные пласты (в том числе выклинивающиеся) мощностью 11

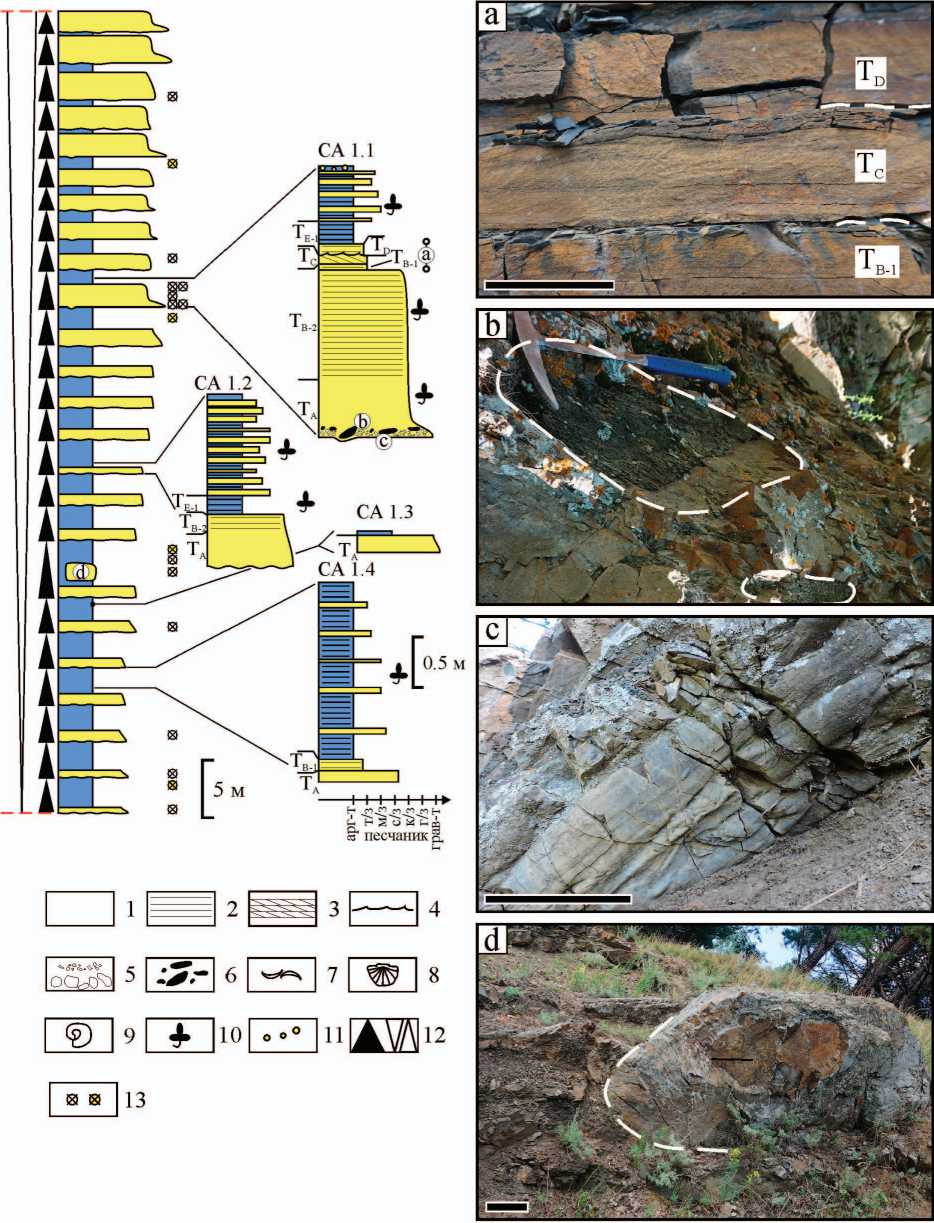

Рис. 2. Слоевые ассоциации (СА), выделяемые в разрезе выше с. Щербакове, и некоторые их особенности: a — интервалы TB-1, TC и TD в составе СА1; b — крупные глинистые литокласты в интервале TA; c — язычковые гиероглифы и отпечатки царапин на подошве слоя в интервале T a ; d — песчаная глыба, залегающая среди аргиллитов. Условные обозначения к седиментологическим колонкам: 1—4 — текстуры: 1 — однородная, 2 — горизонтально-слоистая, 3 — косослоистая, 4 — рябь течения; 5—6 — литокласты: 5 — гравийной (сверху) и галечной (внизу) размерности, 6 — аргиллита; 7 — прослои ракушняка; 8—10 — органические остатки: 8 — брахиоподы, 9 — головоногие моллюски, 10 — растительный детрит (РД); 11 — ходы илоедов; 12 — циклиты: слева — 2-го, справа — 3-го порядка (слева — рециклит, справа — проциклит); 13 — места отбора образцов (слева — на шлиф, справа — на рентгеноструктурный и термический анализ). Длина линейки 5 см (а), 20 см (с и d). Длина рукоятки молотка 40 см, рабочей части — 18 см. Также см. пояснения в тексте

Fig. 2. Shcherbakovo section facies associations (CA) and some of their features: a —Tb_1, Tc и Td intervals of the СА1; b — muddy boulders and cobbles in the Ta interval; c — flute casts and scour marks on the underside of Ta interval bed; d — sandstone block in mudstones. Sedimentary log key: 1—4 — structures: 1 — massive, 2 — planar parallel lamination, 3 — cross lamination, 4 — current ripples; 5—6 — clasts: 5 — granules, small pebbles (upper) and medium, large pebbles, cobbles (lower), 6 — mudrock; 7 — shell-rich beds; 8—10 — fossils: 8 — Brachiopoda, 9 — Cephalopoda, 10 — phytodetritus; 11 — trace fossils 12 — cyclites: left — 2nd order, right — 3rd order (left one — recy-clite, right one — procyclite); 13 — sampling point (left — for thin section, right — X-ray diffraction and thermal analysis). (Scale 1.97 (a), 17.87 inches (c, d). Hammer length is 40 cm (about 15.75 inches), hammer's head length is 18 cm (about 7.08 inches). Also see explanation in the text от 5—10 до 50 см, с достаточно ровными пластовыми поверхностями. При этом на нижних поверхностях иногда видны ги-ероглифы (рис. 3, b). Пласты песчаных пород характеризуются слабовыраженной тонкой горизонтальной слоистостью. По гранулометрическому составу и текстурным особенностям мы склонны отождествлять гравелиты и песчаники этой СА с R- и S-интервалами слоевой последовательности Д. Р. Лоуи [21] — в основном с интервалами R2 (гравелиты крупногравийные массивные, с градационной сортировкой материала) и Si (крупно- и грубозернистые песчаники, гравелиты с горизонтальной слоистостью).

Интервалы с преобладанием аргиллитов имеют мощность от 5 до 30 см, чаще 10—20 см, в единичных случаях до 70 см (рис. 3, а). Слоистость тонкая за счет слойков (до 5 мм) мелко-и среднезернистого песчаного материала. Породы СА4 слагают про-рециклит 2-го порядка мощностью 5 м.

Слоевая ассоциация СА5. Тонкослоистые глинистые породы, в основном аргиллиты, иногда мергели, с маломощными прослоями (от 2—3 до 10 см) песчаников со слабовыраженной градационной сортировкой материала (рис. 3, c). В нижней части песчаных пластов размерность материала средне-, редко крупнозернистая, в кровле — мелко- и тонкозернистая (литотип ТА?). Для пород характерно наличие РД, в том числе тонко- го и длинного. Мощность СА (рециклита 2-го порядка) составляет 25 м.

Не совсем ясно, к какой СА относятся конгломераты, обнажающиеся в основании и в верхней части Кодинского разреза (пласты мощностью 0.5 и 8 м). Вероятно, они залегают в основании одной из СА, однако тектонические нарушения и плохая обнаженность не позволяют реконструировать её. Конгломераты плохо сортированные, с песчано-глинистым либо глинисто-песчаным матриксом, в котором рассеяны гравий и отдельные гальки (окатанные и полуокатанные) размерами от 0.5 до 3—4, максимум 7—10 см (рис. 3, d), отвечают литотипу DM- 2 [23]. Нижняя поверхность пластов неровная, с валиками и ложбинками.

Разрез выше с. Щербаково сложен слоевыми ассоциациями СА1, чередующимися друг с другом. Здесь они формируют две серии проциклитов (2.5-

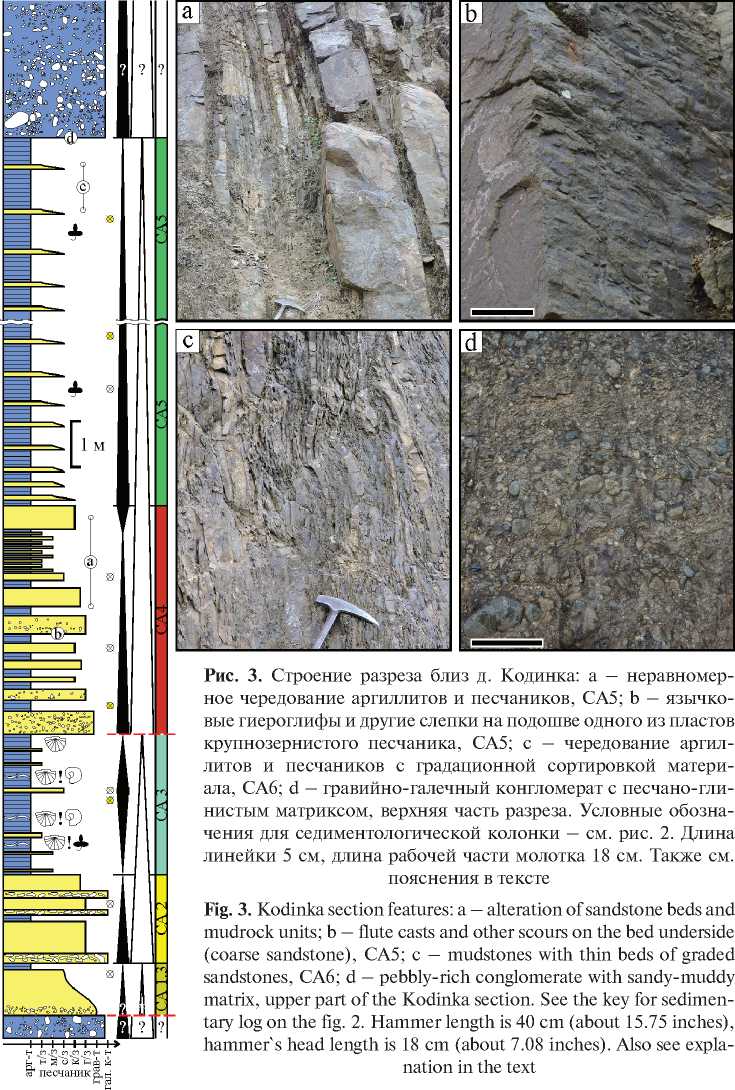

Рис. 3. Строение разреза близ д. Кодинка: а неравномер-

— ное чередование аргиллитов и песчаников, СА5; b язычко-

— вые гиероглифы и другие слепки на подошве одного из пластов чередование аргил-

— литов и песчаников с градационной сортировкой матери- гравийно-галечный конгломерат с песчано-гли-

— нистым матриксом, верхняя часть разреза. Условные обозна- см. рис. 2. Длина чения для седиментологической колонки

— alteration of sandstone beds and

— mudrock units; b flute casts and other scours on the bed underside

—

(coarse sandstone), CA5; c mudstones with thin beds of graded

— sandstones, CA6; d pebbly-rich conglomerate with sandy-muddy

— крупнозернистого песчаника, СА5; c ала, СА6; d matrix, upper part of the Kodinka section. See the key for sedimentary log on the fig. 2. Hammer length is 40 cm (about 15.75 inches) hammer's head length is 18 cm (about 7.08 inches). Also see explanation in the text линейки 5 см, длина рабочей части молотка 18 см. Также см. пояснения в тексте

Fig. 3. Kodinka section features: a

5 м каждый) 2-го порядка. Первая серия (видимая мощность около 45 м) представлена СА1.2, СА1.3 и СА1.4, вторая (25 м) — СА1.1 и СА1.4. Указанные серии, в свою очередь, являются элементами единственного в этом разрезе рециклита 3-го порядка (рис. 2). Переход от нижнего элемента (первой серии) к верхнему (второй серии) постепенный, с увеличением зернистости в песчаных интервалах ЭЦ и уменьшением в них мощности глинистых. В разрезе в д. Кодинка выделяется пять СА, последовательно сменяющих друг друга, - СА1.3, СА2-СА5 (рис. 3).

Обсуждение и выводы

Относительно широкое распространение гиеро-глифов в совокупности с наличием слоевой последовательности П. Дж. Таллинга с соавторами и элементов слоевой последовательности Р. Лоуи заставля- ет предполагать, что формирование отложений, слагающих изученные разрезы устькодинской свиты, происходило в обстановках глубоководного конуса выноса.

Грубый (песчаный и галечный) материал попадает в глубоководные обстановки в основном с турбид-ными (низко- и высокоплотностными) и обломочными потоками. Для первых свойственна постепенная, слой за слоем, седиментация, дифференциация осаждаемого материала по размерности с образованием характерных слоевых последовательностей, градационной сортировки [16, 21, 23]. Турбидиты, возникшие за счет осаждения из потоков различной плотности, отличаются в первую очередь по размерности частиц и по типу слагаемой слоевой последовательности. Так, отложения низкоплотностных потоков формируют последовательность П. Дж. В. Пайпера (тонкозернистые турбидиты), а высокоплотностных — Р. Лоуи (грубозернистые турбидиты, песчаники и гравелиты СА4) [16, 19, 23]. В формировании последовательности П. Дж. Таллинга с соавторами (соответствующей среднезернистым турбидитам) участвуют потоки различной плотности. Здесь граница между ними, как правило, проходит по резкому изменению размерности зёрен [23]. В нашем случае это можно наблюдать между элементами Тв-1 и ТВ- 2 СА1.

Другой генотип — дебриты (отложения обломочных потоков), как правило, представляют собой смешанную, плохо сортированную массу, так как их осаждение происходит за счет резкой остановки и не подразумевает образование внутрислоевой (или вну-трипластовой) слоистости, как и градационной сортировки материала (за редким исключением [16, 23 и ссылки в них]). О формировании отложений подобным образом свидетельствуют текстурные особенности литотипа DM- 2 Щербаковского разреза. С меньшей уверенностью можно говорить об аналогичном типе седиментации для конгломератов и грубых песчаников СА2. В них отсутствуют признаки слоистости. Возможно, песчаные породы этой СА можно сопоставить с литотипом Dcs слоевой последовательности П. Дж. Таллинга с соавторами.

Остается не совсем ясным генезис преимущественно глинистых пачек (верхняя часть СА1, СА3 и СА5). В целом глинистый материал в условиях глубоководного конуса выноса осаждается ограниченным количеством способов, в том числе напрямую отлагаясь из толщи воды, образуя у подножья склона фоновые отложения (гемипелагиты или их аналоги), либо из низкоплотностных потоков (см. выше). Последние отличаются наличием характерной слоевой последовательности, которая в рассматриваемой устькодинской свите встречается не всегда, более отчетливо отмечена только в основании глинистой части СА1, в связи с чем можно сделать предположение, что в остальных СА преобладают фоновые отложения. Возможно, более детальное изучение микротекстур аргиллитов устькодинской свиты позволило бы провести границу между ними.

Существующих данных недостаточно для полной реконструкции типа устькодинского конуса выноса, однако особенности строения СА, набор одних генетических типов и различные их сочетания в совокупности с отсутствием других позволяют выдвинуть 14

ряд предположений. В частности, среди рассматриваемых пород полностью отсутствуют глинистые образования дистальной части конуса выноса, как правило сложенные фоновыми отложениями и тонкозернистыми турбидитами с ясно выраженной последовательностью П. Дж. В. Пайпера [16,19, 22]. В том числе отсутствуют и СА, сформированные в обстановках лопастей, которыми обычно завершаются глубоководные русла в дистальных обстановках. Последние чаще всего представляют собой пачки аргиллитов с редкими прослоями песчаников и алевролитов либо пачки тонких песчаников, в основном имеющих рециклич-ное строение, обусловленное проградацией русловых отложений в зону абиссальной равнины [19, 22].

В Кодинском разрезе развиты среднезернистые турбидиты с достаточно хорошо выраженной слоевой последовательностью. В основном такие образования характерны для средней части глубоководного конуса выноса [16, 19, 22—24]. Наличие крупной глыбы (результат обвала или оползания) в таком случае маловероятно, но в целом допустимо [4,19]. Сохранение элементов слоевой последовательности среднезернистых турбидитов возможно в спокойных условиях, например в пределах внутренней части намывного вала [20], либо при высоком уровне стояния моря и/или незначительном привносе материала с мелководья [19, 22]. В последнем случае феномен амальгамации (см. СА2, ниже), столь типичный [16, 19, 22—24] для отложений глубоководных русел и каналов, наблюдается редко. Рецикличное строение Кодинского разреза в целом можно связать с увеличением поступления песчаного материала в глубоководную область либо постепенной сменой условий на более проксимальные.

В разрезе выше с. Щербаково среди обломочных отложений развиты грубозернистые турбидиты, а также дебриты, то есть осадки более грубые, чем в Кодинском разрезе, что заставляет нас предполагать формирование этой части разреза в более проксимальных обстановках, более близких к глубоководным каньонам. Фоновые отложения (СА3, СА5) в этой области осаждаются в условиях внешней части намывного вала и в межрусловой зоне [20, 22, 24]. Многочисленные тонкие прослои алевритового и песчаного материала, нередко с градационной сортировкой, вероятно, формировались в результате переливания турбидных потоков за пределы русел в обстановки намывного вала. Наличие большого количества таких прослоев более характерно для дистальной части намывного вала, нежели для проксимальной его части или межрусловой области [20]. Формирование остальных СА (1.3, 2 и 4) этого разреза мы склонны связывать с условиями русел. Например, в СА2 виден результат амальгамации песчаных тел, что находит своё отражение в практически полном отсутствии прослоев аргиллита.

Особенности вещественного состава изученных отложений позволяют предполагать размыв блока с континентальной корой (микроконтинента?). В частности, несмотря на преобладание в песчаниках и конгломератах среди обломков пород магматических разностей, в них присутствуют фрагменты метаморфических пород (кварцитов, микрокварцитов и сланцев). Другие аргументы в пользу этого предположения связаны с глинистыми породами. Во-первых, по своему вещественному составу аргиллиты и глинистые алевролиты устькодинской свиты практически аналогичны таковым кодинской свиты [6], а те, в свою очередь, обладают рядом характеристик, которые свойственны породам, сформировавшимся в спокойных тектонических обстановках и имеющим терригенное происхождение, а не вулканогенно-осадочное [8]. Во-вторых, указанные верхнедевонские породы отличаются по химическому составу от одновозрастных образований, чей генезис связан с размывом островных дуг [5]. Существование микроконтинента на востоке предполагается и в некоторых общих палеогеографических реконструкциях, например в атласе Северной Евразии [11], а также в результате изучения угленосных свит нижнего карбона [9].

В позднефранское время на шельфе этого микроконтинента могла существовать довольно крупная дельтовая система, достаточно далеко продвинувшаяся в глубь моря. Её разрез завершает глинистая толща с прослоями песчаников, представляющая собой отложения дистальной части продельты. Формирование упомянутой дельты происходило на фоне общей трансгрессии (или скорее прогибания дна бассейна), в пределах которой выделяется ряд более мелких регрессивных колебаний [7]. Представляется, что к началу фаменского времени трансгрессия достигла максимума, на месте прежней дельтовой системы образовался глубоководный конус выноса. Площадь шельфа уменьшилась, но на нем так же, как и в кодинское время, пусть и в меньших масштабах, существовала дельтовая система, транспортировавшая материал в более глубоководные области.

Таким образом, в результате интерпретации структурно-текстурных особенностей пород в пределах двух наиболее представительных разрезов фа-менской устькодинской свиты высказано предположение, что они формировались в обстановках проксимальных и средних частей глубоководного конуса выноса. Выделены фации глубоководных русел и намывных валов. Фации дистальных частей конуса выноса не обнажены. Среди наиболее ярких диагностических признаков обращает на себя внимание наличие слоевой последовательности П. Дж. Таллинга с соавторами, а также её фрагментов. Генотипы отложений представлены турбидитами (низко- и высокоплотностными), аналогами гемипелагических отложений, в меньшей степени дебритами. Вероятно, формирование конуса выноса происходило у подножия микроконтинента.

Автор выражает искреннюю признательность доктору геол.-мин. наук Г. А. Мизенсу за ряд полезных замечаний, а также рецензентам, пожелания и замечания которых, несомненно, пошли на пользу и автору, и рукописи.

Исследования выполнены в рамках проекта УрО РАН № 15-18-5-36 и темы № 0393-2016-0022 (18-5-5-11) государственного задания ИГГ УрО РАН.

Список литературы Устькодинская свита фамена восточного склона Среднего Урала: фациально-генетические реконструкции

- Анфимов Л. В., Силантьев Е. В. Петрография франских терригенных образований Урала // Литология главнейших типов осадочных пород франского яруса Урала. Свердловск: УНЦ АН СССР, 1975. С. 4-35.

- Государственная геологическая карта Российской Федерации масштаба 1:200000. Издание второе. Серия Среднеуральская. Лист О-41-ХХХII / Под ред. М. С. Рапопорта. Верхняя Пышма: Комитет природных ресурсов по Свердловской области, 2000.

- Карагодин Ю. Н. Седиментационная цикличность. М.: Недра, 1980. 242 с.

- Лисицын А. П. Лавинная седиментация и перерывы в осадконакоплении в морях и океанах. М.: Наука, 1988. 309 с.

- Мельничук О. Ю. Обстановки формирования верхнедевонских отложений среднеуральского сегмента Восточно-Уральской мегазоны // Геология, геоэкология и ресурсный потенциал Урала и сопредельных территорий: Материалы VI Всерос. молодеж. геол. конф. Уфа: ИГ УНЦ РАН, 2016. С. 45-49.