Устойчивое развитие региона: подходы к отбору показателей оценки

Автор: Алферова Татьяна Викторовна

Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Экономика @economics-psu

Рубрика: Региональная экономика

Статья в выпуске: 4 т.15, 2020 года.

Бесплатный доступ

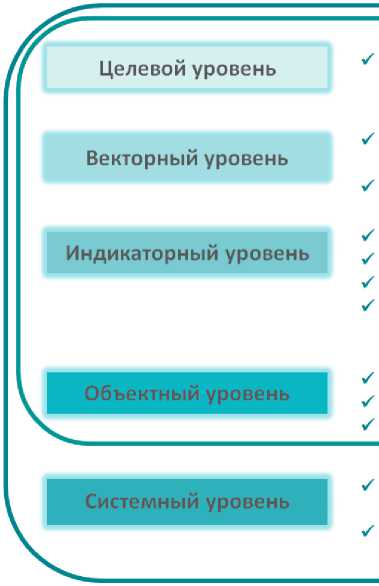

Оценка устойчивого развития является и самостоятельной областью исследования, и инструментом для подготовки и принятия управленческих решений, касающихся регионального развития. В научной литературе существует достаточное количество трудов, посвященных вопросам отбора показателей для измерения устойчивого развития регионов. Обсуждается возможность создания системы индикаторов, отражающих социальную, экономическую и экологическую сферы устойчивого развития, одновременно пригодных для регионального измерения и межрегионального сравнения. Существенные различия в подходах к отбору показателей оценки устойчивого развития региона усложняют процессы их сопоставимости и практического применения, что актуализирует необходимость систематизации используемых подходов. В связи с вышесказанным целью работы стало рассмотрение принципов отбора измерителей регионального развития, установление закономерностей и отличий при формировании системы оценки устойчивости развития экономики регионов. Новизна исследования заключается: а) в применении метода сравнительного анализа для обоснования принципов отбора показателей, используемых для измерения устойчивого развития регионов; б) в разработке авторской концептуальной модели выбора критериев оценки устойчивого развития регионов. Основными методами исследования стали системный подход, логический и сравнительный анализ. Метод сравнительного анализа применялся по алгоритму «автор - регион (группа регионов) - исследовательская задача - набор индикаторов». Данные обобщались в виде цветовой матрицы, поскольку требовался одновременный учет большого числа характеристик, таких как название показателя, единица измерения, принадлежность к одной или нескольким сферам устойчивого развития, назначение показателя или решаемая исследовательская задача, а также специфики регионов, для которых разрабатывались данные системы индикаторов. Оценивалось соблюдение авторами требований, предъявляемых к показателям, среди которых сопоставимость, соразмерность, соответствие целям устойчивого развития, способность отражать динамику развития и др. Теоретическая значимость статьи заключается в систематизации подходов к оценке устойчивого развития на уровне региона. Практическая значимость - в визуализации принципов группировки показателей для этой оценки. К основным выводам исследования можно отнести: значительный разброс в показателях оценки устойчивого развития регионов, несопоставимость единиц измерения, различия в подходах к обработке данных. Подчеркивается, что это затрудняет процесс измерения устойчивого развития регионов и проведение межрегионального сопоставления. Результатами исследования выступают: формирование перечня показателей, одновременно встречающихся у большинства авторов независимо от региональной принадлежности и решаемой в исследовании задачи, что свидетельствует о реализуемости идеи создания системы универсальных показателей оценки устойчивого развития регионов РФ; разработка концептуальной модели, систематизирующей требования к показателям оценки устойчивого развития региона на целевом, векторном, индикаторном, объектном и системном уровнях анализа. Построенная модель послужила основанием для определения перечня основных требований, которым должны отвечать показатели, используемые для измерения устойчивого развития регионов. Соблюдение данных требований в дальнейшем позволит разработать систему базовых универсальных показателей, пригодную для измерения, сопоставления и принятия управленческих решений для достижения устойчивого развития региональных экономических систем.

Устойчивое развитие, регион, система показателей, измерение устойчивости, концептуальная модель, принципы отбора показателей, межрегиональное сравнение, эффективные управленческие решения

Короткий адрес: https://sciup.org/147246823

IDR: 147246823 | УДК: 332.14 | DOI: 10.17072/1994-9960-2020-4-494-511

Текст научной статьи Устойчивое развитие региона: подходы к отбору показателей оценки

Устойчивое развитие – сформировавшаяся за полвека концепция экономического развития, без разрушения природной основы с соблюдением социальной справедли- вости при производстве и распределении благ.

Для России распространение идей устойчивого развития на уровень регионов началось с «Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию»1, в которой отмечено, что такой переход «...возможен только в том случае, если будет обеспечено устойчивое развитие всех ее регионов». Обсуждение сбалансированного регионального развития в научных, общественных и политических кругах касается самых различных аспектов от авторских трактовок данного понятия до вопросов измерения и управления. Все они направлены на поиск инструментов достижения целей устойчивого развития, решения проблем, ограничивающих переход экономики к модели устойчивого развития. Накопившийся за эти годы внушительный массив информации требует анализа и систематизации, поскольку разобраться в предлагаемых инструментах становится все сложнее. Большое число методик затрудняет и их практическое применение, что ограничивает возможность поиска и принятия эффективных управленческих решений. Все это обусловливает актуальность данного исследования. Целью работы является рассмотрение принципов отбора показателей, измеряющих степень устойчивого развития регионов, установление закономерностей, отличий при формировании систем оценки.

Вопросы измерения являются лишь частью сложной многоаспектной проблемы обеспечения устойчивого развития регионов, но и они не имеют единого, универсального подхода к решению. Среди наиболее полемичных аспектов можно выделить возможность разработки набора универсальных индикаторов, способных отражать степень сбалансированности развития от- дельных регионов и одновременно пригод- ных для межрегионального сравнения. Сложность указанной задачи обусловлена тем, что регионы отличаются по своим географическим, климатическим, демографи- ческим, экономическим условиям, ресурсному потенциалу и пр. Помимо этого, регионы могут иметь различные проблемы и стратегические цели, изменяющиеся во времени. Существующие сегодня системы индикаторов хорошо проработаны только для глобального и национальных уровней (индикаторы Комиссии по устойчивому развитию ООН, Программы развития ООН, Программы ООН по окружающей среде, Всемирного банка, Организации экономического сотрудничества и развития, Международного института устойчивого развития, Международной организации по стандартизации и др.), на региональном уровне они, как правило, не стандартизированы. Поэтому всякий раз, когда возникает необ- ходимость оценки, сразу же актуализируется вопрос о разработке системы оценки и выбора необходимых для этого показателей. Решается данная проблема по-разному, исходя из целей, проблем, доступных данных или инструментов оценки. Так, например, могут применяться глобальные системы индикаторов, адаптированные к региональной специфике, системы оценки, сформированные для других регионов, собственные наборы показателей и т. д. Все это приводит к сложности оценки прогресса в достижении устойчивого развития. Указанные сложности не только не снижают интерес к данной проблеме, но и придают ее решению особую значимость. С учетом всего вышесказанного рассмотрим подходы к формированию систем показателей измерения устойчивого развития регионов.

Систематизация показателей оценки уровня устойчивого развития региональной экономики

Исследование проводилось методом сравнительного анализа по алгоритму: «ав- тор – регион (группа регионов) – исследовательская задача – набор показателей».

Для визуализации результатов сравнения была использована цветовая матрица (таблица), в которую общим списком вносились все без исключения показатели с сохранением авторских формулировок, их названий и единиц измерения. Принадлежность конкретного показателя конкретной авторской системе измерения выделялась цветом на их пересечении. Это позволило избежать повторного внесения показателя в список при полном совпадении названия и единицы измерения. Цвет ячейки зависел от отнесения автором того или иного показателя к определенной группе (ключевой, дополнительный, специфический) или сфере устойчивого развития (экологической, экономической, социальной и т. д.). Отсутствие показателя в системе измерения у других авторов отмечалось прочерком. К примеру, показатель «Индекс физического объема основных фондов, %» (строка 11) включен в состав трех систем оценки. Такой подход к формированию матрицы также позволил отследить количество совпадений и отразить основные отличия. Кроме того, в матрице отдельной строкой указана исследовательская задача, решаемая каждым автором с помощью измерения. Одновременно это позволяет установить, влияет ли данный аспект при прочих равных условиях на набор показателей оценки устойчивого развития, например, если объектом исследования является один и тот же регион.

В таблице представлен сокращенный перечень показателей, наглядно отражающий принцип анализа и выявленные тенденции. Нумерация строк сохранена, как в полной версии матрицы.

Результатом поиска закономерностей и общих подходов к отбору показателей измерения должен стать перечень показателей, встречающихся у большинства авторов, который мог бы послужить основой для разработки базовых универсальных индикаторов, пригодных и для измерения на региональном уровне управления, и для межрегионального сравнения. Однако каждый новый набор показателей значительно увеличивал их общий список и в результате достиг 198 единиц, количество же совпадений – напротив. В частности, 52,5% показателей встречаются не более одного раза.

Показатели оценки устойчивого развития регионов*

Evaluation indicators for the sustainable development of the regions

|

Авторы |

К и м OJ ч о и |

Я 2 |

И и м ч U |

и н га м о о ^ |

и б М W W У С |

< 2 я2 g Я 3 с Н S <и о Е?° |

2 м о |

S Q Рн 6 ^ |

И S га м о о и |

2 и g S Is |

3 2 « £ |

и < К £ ^и |

м м О о га га Я Я К я Я щ |

||||||

|

Регионы |

л о св Ч i© о и о 2 о |

л о св Ч i© о о и |

& Я л св Ч V© о о & о |

л св Ч 1© О о и Q 2 ^ |

Л св Ч 1© О § И о и А Q 2 ^ |

л св Ч 1© О § И о и Q 2 ^ |

л св Ч i© о § о Я V© 3 © |

О ё св и 3 о я © Он |

Он у © а ^ о © S 2 04 5 |

О е к « = S S § о я © Он |

■S >я о св ^ |

е Он 3 о я © Он |

л св Я 1© О о &■ и |

л св Ч 1© О о о К |

л о св о К |

л св о о св |

Я св Я 1© О £ © & И |

я св я 1© о И о 2 о |

|

|

Исследовательская задача Показатели |

УР |

ЭУР |

ЭУ |

ИС |

КЭР |

СПР |

УР |

УС ЭС |

ОРП |

УР |

ЭО |

ОЭР |

ЭЭР |

УР |

УР |

УР |

УР |

УР |

|

|

1 |

ВРП на душу населения, тыс. руб./чел. |

- |

- |

- |

- |

||||||||||||||

|

11 |

Индекс физического объема основных фондов, % |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|||

Продолжение табл.

|

Авторы |

К и м OJ ч о и |

Щ 1-М 2 |

И Щ м ч U |

да н га м о о ^ |

и б М W W У С |

< 2 я2 g Я 3 с Н S <и о Е?° |

2 м о |

S Рн 6 ^ |

да S га м о о да |

Зя 2 и g S Is |

3 2 |

и < К £ 03 к ^и |

м м О о га 3 U и К я сМ щ |

|||||||

|

Регионы |

л о св Ч i© о и о 2 о |

л о св Ч 1© О § и |

& Я л св Ч о и о 2 о & о ^ |

л св Ч i© о со о л Q 2 Щ ^ |

Л св Ч i© о со о © ^ |

л св Ч i© о со о А Q 2 Щ ^ |

л св Ч i© о о я S V© к! ч © |

О ё св со © и 3 о я © Он |

Он у © й ^ о © S 2 04 5 |

О е ч с 13 S § о я © Он |

■S S 2 св ^ |

е Он 3 о я © Он |

л св Я 1© О § &■ и |

л св о о о К |

л св Я О со К |

л св Я 1© О © Я св И |

Л св Ч 1© О § © & И |

я св Ч 1© О § И о 2 о |

||

|

Исследовательская задача Показатели |

УР |

ЭУР |

ЭУ |

ИС |

КЭР |

СПР |

УР |

УС ЭС |

ОРП |

УР |

ЭО |

ОЭР |

ЭЭР |

УР |

УР |

УР |

УР |

УР |

||

|

15 |

Стоимость основных фондов, млн руб. |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|||

|

16 |

Основные фонды на душу населения |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

||

|

17 |

Полная учетная стоимость основных производственных фондов в расчете на душу населения |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

||

|

18 |

Общий объем инвестиций, % к ВРП |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

||

|

19 |

Всего инвестиций |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

||

|

20 |

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, % от ВРП |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

||||||||

|

21 |

Удельный вес инвестиций в отрасли с высокой добавленной стоимостью (качество инвестиций) |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

||

|

22 |

Доля инвестиций, % ВВП |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

||||||||||

|

23 |

Инвестиции в основной капитал в расчете на душу населения, тыс. руб. |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|||

|

28 |

Доля отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной промышленной продукции, % |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|||||||

|

29 |

Объем отгруженной инновационной продукции, % к ВРП |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

||

|

37 |

Индекс развития человеческого потенциала |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|||||||

|

42 |

Уровень зарегистрированной безработицы, % |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

||||||||||

|

43 |

Уровень общей безработицы, % от экономически активного населения |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

||||

|

44 |

Численность безработных |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|||||

|

53 |

Истинные сбережения, млн руб. |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

||||||

|

62 |

Среднедушевые денежные доходы |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

||||

|

63 |

Среднемесячная заработная плата (начисленная) |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|||

|

65 |

Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, % к общей численности населения |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

||||||

Продолжение табл.

|

Авторы |

К и м OJ ч о и |

Щ 1-М 2 |

И Щ м ч U |

да н га м о о ^ |

и б М W W У С |

< 2 я2 g Я 3 с Н S <и о Е?° |

2 м о |

S Рн 6 ^ |

да S га м о о да |

Зя 2 и g S Is |

3 2 |

и < К £ 03 к ^и |

м м О о га 3 U и К я сМ щ |

||||||

|

Регионы |

л о св Ч i© о и о 2 о |

л о св Ч 1© О и |

& Я л св Ч о и о 2 о & о ^ |

л св Ч i© о со о л Q 2 Щ ^ |

Л св Ч i© о со о © ^ |

л св Ч i© о со о А Q 2 Щ ^ |

л св Ч i© о о я S V© к! ч © |

О ё св со © и 3 о я © Он |

Он у © й ^ о © S 2 04 5 |

О е ч с 13 S § о я © Он |

■S S 2 св ^ |

е Он 3 о я © Он |

л св Я 1© О § &■ и |

л св о о о К |

л св Я О со К |

л св Я 1© О © Я св И |

Л св Ч 1© О § © & И |

я св Ч 1© О И о 2 о |

|

|

Исследовательская задача Показатели |

УР |

ЭУР |

ЭУ |

ИС |

КЭР |

СПР |

УР |

УС ЭС |

ОРП |

УР |

ЭО |

ОЭР |

ЭЭР |

УР |

УР |

УР |

УР |

УР |

|

|

74 |

Число зарегистрированных преступлений, на 10 000 чел. населения |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|||||

|

75 |

Число зарегистрированных преступлений, на 100 000 чел. населения |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

||

|

80 |

Ожидаемая продолжительность жизни, лет, в т. ч. мужчин, женщин |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|||||

|

1 … 01 |

Выбросы в атмосферу, всего, тыс. т |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

||||||||

|

103 |

Выброшено в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников, на душу населения |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

||||

|

108 |

Сброс загрязненных сточных вод, всего, млн м. куб. |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

||||||||

|

132 |

Улавливание загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников в расчете на душу населения, тыс. т |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

||

|

134 |

Площадь особо охраняемых природных территорий, тыс. га |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|||||

|

135 |

Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, тыс. руб. |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

||||

|

140 |

Природный капитал, млн руб. |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

||||

|

145 |

Годовой забор подземных и поверхностных вод |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

||

|

171 |

Расходы консолидированного бюджета региона по статье «Общегосударственные вопросы» по отношению к ВРП |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

|

172 |

Уровень транспарентности региональной власти и антикоррупционные процедуры |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

|

173 |

Качество управления бюджетом |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

|

174 |

Качество оценки регулирующего воздействия |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

|

175 |

Инвестиционная привлекательность и поддержка бизнеса |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

Окончание табл.

|

Авторы |

К и оз OJ ч о и |

Щ U 2 |

И Щ оз оз ч U |

да н га оз о о ^ |

и б 03 W W У С |

< 2 я2 g Я 3 с Н S <и о Е?° |

2 оз о |

S Рн 6 ^ |

да S га оз о о да |

Зя 2 и g S Is |

3 2 |

б < б < и га га оз 2 Я [^м |

03 рз га 3 U и К я сМ щ |

||||||||||

|

Регионы |

л о св Ч i© о и о 2 о |

л о св Ч 1© О и |

& Я л св Ч о и о 2 о & о ^ |

л св Ч i© о со о л Q 2 Щ ^ |

Л св Ч i© о со о © ^ |

л св Ч i© о со о А Q 2 Щ ^ |

л св Ч i© о о я S V© к! ч © |

О ё св со © и 3 о я © Он |

Он у © й ^ о © S 2 04 5 |

О е ч с 13 S § о я © Он |

■S S 2 св ^ |

е Он 3 о я © Он |

л св Я 1© О § &■ и |

л св о о о К |

л св Я О со К |

л св Я 1© О © Я св И |

Л св Ч 1© О § © & И |

я св Ч 1© О И о 2 о |

|||||

|

Исследовательская задача Показатели |

УР |

ЭУР |

ЭУ |

ИС |

КЭР |

СПР |

УР |

УС ЭС |

ОРП |

УР |

ЭО |

ОЭР |

ЭЭР |

УР |

УР |

УР |

УР |

УР |

|||||

|

176 |

Поступление налогов и сборов в бюджетную систему в расчете на душу населения |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|||||

|

177 |

Распределение собираемых налогов между федеральным и региональными бюджетами |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|||||

|

178 |

Отношение поступлений налогов и сборов в бюджеты субъектов РФ к их бюджетным расходам |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|||||

|

190 |

Уровень заболеваемости клещевым энцефалитом, на 100 000 чел. населения |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|||||||

|

191 |

Уровень заболеваемости болезнью Лайма, на 100 000 чел. населения |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

||||||

|

192 |

Уровень заболеваемости описторхозом, на 100 000 чел. населения |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|||||||

|

193 |

Уровень заболеваемости туберкулезом, на 100 000 чел. населения |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|||||

|

Экономическая сфера Социальная сфера Экологическая сфера Управление (качество управления) Инновационная сфера Без деления на сферы устойчивого развития Ключевые индикаторы Дополнительные индикаторы Специфические индикаторы |

УР – устойчивое развитие ЭУР – экологически устойчивое развитие ЭУ – экологическая устойчивость ИС – показатель истинных сбережений КЭР – качество экономического роста СПР – состояние природных ресурсов УСЭС – устойчивость социально-экономических систем ОРП – обоснование региональной политики ЭО – воздействие экономических факторов на окружающую среду ОЭР – оценка подверженности регионов социальным и экологическим рискам и степени их нивелирования ЭЭР – эколого-экономическое развитие |

||||||||||||||||||||||

* Представлена сокращенная версия таблицы, которая содержит выборочные показатели, встречающиеся в большинстве проанализированных работ, либо отражающие принципиальные аспекты, рассматриваемые в данной статье.

Прежде всего стоит отметить, что большое число показателей сегодня не является препятствием для их обработки и интерпретации, напротив, центральным звеном цифровой экономики является анализ больших объемов данных, развитие науки Data Science и работа в области еще не систематизированных методов и технологий. По мнению Р.А. Перелета [1], за счет мониторинга «зеленых больших данных» включая онлайн-скрининг профильных индикаторов может быть обеспечен переход к зеленой экономике. Сложность состоит в том, что для оценки одних и тех же аспектов разные авторы используют разные варианты одних и тех же показателей (например, строки 18–23 таблицы), и если в пределах одного региона они могут дополнять друг друга, то межрегиональное сравнение они, напротив, затрудняют. Использование при этом разных единиц измерения (например, строки 74, 75 и др.) еще больше усложняет задачу, нарушая при этом один из принципов отбора показателей - соразмерность. Кроме того, в пределах решения одной исследовательской задачи С.Н. Бобылев, Р.И. Гарипов, М.Ю. Осипова, Т.Н. Дудина [2-5] и другие в качестве показателей одновременно предлагают использовать и статистические данные (строки 101, 108, 134 и др.), и индикаторы (строки 20, 28 и др.), и индексы (строки 11, 37, 53 и др.), нарушая принцип сопоставимости. Поясним, что под индикатором мы понимаем наблюдаемую переменную, используемую для описания реальности и выводимую из первичной статистической информации [6; 7]. Под индексом - синтетический индикатор, построенный путем агрегирования других так называемых «базовых» индикаторов [8]. Применение индексов для измерения имеет как преимущества, так и недостатки. Так, Y. Shi с соавторами [9] указывают, что гибридные системы, например индекс истинных сбережений, экологический след, индекс развития человеческого потенциала и др., хорошо работают в отношении конкретных критериев, однако имеют ряд ограничений, если применяются в качестве обобщающего показателя оценки. При этом О.И. Пантелеевой [10] и М.Ю. Дьяковым [11] выбран и реализован для оценки устойчивого развития региона именно данный подход. Что касается целесообразности применения агрегирования как метода концентрирования информации, содержащейся в каждом критерии, в один общий элемент, согласимся с мнением, что, с одной стороны, агрегирование позволяет уменьшить исходное количество показателей, которое необходимо рассматривать при принятии решений, с другой -не позволяет оценить дисбалансы по составляющим индекса без дополнительной декомпозиции. Включение же индексов в состав других систем измерителей делает эти системы еще более сложными для оперативного использования [12], нарушая к тому же такой принцип отбора показателей, как простота.

Состав показателей формируется исходя из представления авторов о возможности достижения устойчивого развития в конкретном регионе в зависимости от проблем или целевых установок. По результатам анализа исследовательских задач, решаемых с помощью набора показателей, можно отметить, что большинство авторов видит достижение устойчивого развития через решение конкретных проблем в конкретный отрезок времени. К примеру, О.С. Пчелинцев [13] к таким относит обоснование региональной политики, поскольку на момент ее разработки это было актуальным для регионов России. С.Н. Бобылев [2] - состояние окружающей среды, так как Самарская область, являясь крупным промышленным регионом России, имеет статус одного из наиболее экологически неблагополучных регионов. Этим же фактором руководствуется И.Б. Богатова [14], оценивая экологически устойчивое развитие Самарской области посредством двух типов показателей природоемкости - удельной величины загрязнений и удельных затрат ресурсов, приходящихся на единицу конечного результата и т. д.

По мнению Г.Е. Мекуш [15], такой подход к формированию системы показателей пригоден только для оценки уже существующего уровня устойчивого разви- тия, а не продвижения к нему. Это отчасти объясняется еще и общим запросом регионального управления на отслеживание текущей ситуации. Так I. Sagan [16] подчеркивает, что для объяснения и понимания разнообразия региональных процессов используются только те характеристики, которые считаются наиболее важными в данный период. Выявленная тенденция идет в разрез с одним из принципов отбора индикаторов, сформулированным А. Mannis [17], а именно «иметь отношение к основной цели оценки прогресса на пути к устойчивому развитию». T. Ramos, S. Pires [18] также отмечают, что системы измерителей часто не трансформируются в процесс принятия решений в направлении устойчивого развития. В этой связи Г.Е. Мекуш подчеркивает, что вместо проблем набор индикаторов должен оценивать основные факторы экономического роста. Данный подход был использован ею для оценки качества экономического роста Кемеровской области.

Стоит отметить, что возможность оценки прогресса в достижении устойчивого развития интересует многих, однако сами по себе статистические данные или показатели, выводимые из первичной информации, не способны оценить этот прогресс. Вместе с тем они должны соответствовать значению, которое будет оцениваться и отвечать принципам, позволяющим включать их в разные системы оценки. Следовательно, необходимо изучение данного вопроса с точки зрения единиц анализа: стандартизации, характеристик и типов индикаторов, доступности данных, методов разработки систем оценки [18]. По мнению S. Hong, I. Kweon и др. [19], следует правильно выбрать показатель, будь он качественный или количественный, номинальный, пропорциональный, последовательный или интервальный. Однако без понимания шкалы индикатора сложно интерпретировать состояние изучаемого явления или процесса на основе измеренных значений. Так, в ESG-рейтинге российских регионов каждому «негативному» индикатору соответствует «парный» индикатор, демонстрирующий степень нивелирования воздействия первого показателя. К приме- ру, показатель «выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников, на душу населения» (строка 103 таблицы) соотносится с показателем «доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу веществ в общем количестве, отходящих от стационарных источников» (строка 132 таблицы). Наличие дисбалансов между ними свидетельствует об игнорировании рисков по данному показателю. Оценить прогресс в развитии также можно с помощью показателей, отражающих динамику, например с помощью временных рядов [5; 20; 21 и др.] или темпа изменения [4] и т. д. Кроме того, относительные показатели позволяют сравнивать регионы между собой. По мнению Т.В. Усковой [20], обеспечить сопоставимость степени регионального развития может единый интегральный показатель, объединяющий все исходные данные. В то же время С.С. Гутман, А.А. Басова и др. [21] отмечают, что использование метода агрегированных индикаторов сопряжено со сложностью взвешивания, т. е. субъективное определение весов исходных показателей приводит к потере их значимости, что влияет на объективность оценки. Независимо от методов, применяемых для последующей обработки показателей они должны быть сопоставимы, соразмерны, давать возможность агрегирования или включения в модели.

Следующий принцип заключается в том, что набор показателей должен охватывать все сферы устойчивого развития региональной системы – социальную, экономическую, экологическую. Данный принцип соблюдается чаще всего, он реализован в большинстве трудов [2–5; 15; 20; 22; 23; 24]. Ю.М. Максимов, С.Н. Митяков, Е.С. Митя-ков [24] выделяют в отдельную проекцию показатели, характеризующие инновационную деятельность. Характерно, что одни и те же показатели отнесены разными авторами к разным сферам устойчивого развития. К примеру, индекс развития человеческого потенциала (строка 37) Г.Е. Мекуш относит к экономической сфере, Е.А. Третьякова и М.Ю. Осипова – к социальной, а Р.И. Гарипов и Е.Н. Гарипова – одновре- менно к социальной и экологической. Согласимся с мнением Г.Е. Мекуш [15], что показатели трудно отнести только к одной группе, поэтому в работе Т.Н. Дудиной и О.С. Тарасовой [5] ряд показателей одновременно отнесен к нескольким сферам. Например, ВРП на душу населения является экономическим, социальным и экологическим показателем, уровень зарегистрированной безработицы – экономическим и социальным и т. д. Однако этого недостаточно. Р.И. Гарипов и Е.Н. Гарипова [3], рассматривая индикаторы устойчивого развития для Воронежской и Томской областей, отмечают, что «все они в рамках предлагаемых подходов обладают основным недостатком – невозможностью учета устойчивости в целом». По мнению P.M. Boulanger, «базовые показатели – всего лишь кусочки головоломки, в которой важно только целое» [6]. Следовательно, для того чтобы данные методики стали действенным инструментом оценки, необходимо учитывать взаимосвязи и взаимное влияние показателей. Например, использование темпов изменения для оценки сбалансированности, динамической сопоставимости и динамической соподчиненности индикаторов с последующим их сравнением с эталонными значениями [4] или методом каскадирования [21], основанного на принципе согласования целей всех уровней экономических систем и стратегических целей устойчивого развития, или методом построения однофакторных функций для установления просматриваемой связи между экономической деятельностью и степенью загрязнения окружающей среды на макрорегиональном и региональном уровнях [11] и др.

Не менее важным является вопрос количества показателей, необходимых для оценки. С одной стороны, их должно быть достаточно, чтобы оценка была всесторонней и объективной, с другой – количество должно быть ограничено степенью важности и значимости для целей устойчивого развития конкретного региона. Учитывая критику измерения сложных социальных и природных явлений с помощью ограниченного набора индикаторов [25], заметим, что, увеличивая число показателей, мы расши- ряем границы обзора, но одновременно размываем ориентиры в оценке наиболее значимых аспектов для достижения устойчивого развития.

По мнению С.Н. Бобылева [2], число показателей должно быть ограничено, но иметь возможность дополняться. К примеру, С.Н. Бобылев, Р.И. Гарипов, Т.Н. Дудина [2; 3; 5] предлагают ранжировать показатели по уровням приоритетности и региональной специфики на ключевые, базовые, дополнительные и специфические. Ключевые отражают важнейшие аспекты устойчивого развития, характерные для всех регионов, дополнительные направлены на их детализацию. К специфическим относят показатели, важные или проблемные только для конкретного региона, например уровень заболеваемости клещевым энцефалитом, уровень заболеваемости болезнью Лайма, уровень заболеваемости описторхозом (строки 190–193 таблицы) и пр. Помимо этого, С.Н. Бобылев [2], опираясь на мировой опыт, предлагает две системы ключевых индикаторов – расширенную и сжатую – для лиц, принимающих решения и нуждающихся лишь в самой ключевой информации, которая требует первоочередного внимания.

Как отмечает А. Mannis [17], показатели должны быть концептуально хорошо обоснованы. Здесь возникает проблема установления степени их важности для конечной цели, что также требует применения специальных методик. К примеру, S. Hong с соавторами [19] для снижения субъективности выбора показателей используют дискриминационный и корреляционный анализ с последующим исключением и исправлением ложных взаимосвязей между ними с помощью частичного корреляционного анализа. P.M. Boulanger [6] считает, что сначала нужно определиться с принципом отбора – по актуальности и значимости или по принципу более доступного измерения. Также стоит учесть, что один и тот же параметр можно охарактеризовать разными переменными, например, показатель бедности может быть абсолютным (строки 62–63) и относительным (строка 65) и т. д. Особенно это касается показателей, не имеющих простых однозначных измерителей, таких как ESG-рейтинг российских регионов1 (строки 171– 175), который рекомендует оценивать уровень транспарентности региональной власти и антикоррупционные процедуры через структуру и качество сайта, открытую и общедоступную публикацию вакансий, информацию о деятельности комиссий по противодействию коррупции, открытую и общедоступную публикацию информации о доходах и т. д.

Поскольку мир постоянно меняется, то контекст устойчивого развития сложно оценить с помощью фиксированной системы показателей. В связи с этим G.A. Tanguay и T. Lutzkendorf [25; 26] акцентируют внимание на необходимости конструировать гибкие наборы показателей, отражающие изменения во времени, путем разделения их на ключевые индикаторы и гибкие индикаторы. Изменение числа проекций и количества показателей в каждой проекции в зависимости от целей исследования и типа социально-экономической системы предлагается Ю.М. Максимовым и др. [24].

Таким образом, на сегодняшний день не существует единого и общепринятого метода выбора показателей, что связано со сложностью и многоаспектностью задач. Тем не менее в данном исследовании была выявлена повторяемость ряда показателей, используемых многими авторами (см. таблицу), среди них ВРП, приходящийся на душу населения, объем инвестиций в основной капитал, доля отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной промышленной продукции, уровень зарегистрированной безработицы, доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, число зарегистрированных преступлений, выбросы в атмосферу и сброс загрязненных сточных вод. Дальнейшая обработка показателей в соответствии с рассмотренными принципами, например приведение в соответствие единиц измерения (принцип со- размерности), значительно сократит общий список показателей и увеличит количество совпадений, при этом будет реализован и принцип сопоставимости. Все это дает ос- нования утверждать, что данное исследование имеет перспективу практической реализации, а формулирование рамочных принципов позволит в дальнейшем сформиро- вать перечень универсальных ключевых (базовых) индикаторов, пригодных для оценки устойчивого развития всех без исключения регионов, которые при необходимости могут быть дополнены специфиче- скими показателями, характеризующими особенности развития конкретного региона.

Принципы отбора базовых показателей для измерения устойчивого развития регионов

Для того чтобы сформировать качественную систему базовых индикаторов измерения устойчивого развития регионов, недостаточно сформулировать требования к отбору показателей. По нашему мнению, сами прин- ципы, предъявляемые к системам измерения и отдельным показателям должны формулироваться в соответствии с концептуальной основой, представленной на рисунке.

Принципы отбора показателей можно рассматривать с нескольких точек зрения, во-первых, как перечень критериев, которым должна отвечать система измерения, т. е. совокупность всех выбранных показателей, во-вторых, как набор требований, предъявляемых к самим показателям, и, в-третьих, как алгоритм, который необходимо соблюдать при формулировании данных критериев или требований. Представленная модель отражает взаимосвязь всех перечисленных условий в единый комплекс с несколькими контурами и концептуальными уровнями. Деление на уровни является условным, поскольку критерии тесно взаимосвязаны и несоблюдение одного из них может существенно повлиять на реализуемость других и, как следствие, на объективность и качество выводов. В данном случае уровень рассматривается не как положение в иерархии, а, скорее, как плоскость рассмотрения критериев и определенный этап в алгоритме.

Быть ориентированными на основную цель прогресса

Предусматривать охват всех сфер устойчивого развития: экономическую, социальную, экологическую Отражать динамику развития

Быть измеримыми (иметь количественные значения) Быть понятными, простыми, однозначно определяемыми Быть соразмерными, сопоставимыми

Соответствовать значению, которое будет оцениваться с точки зрения масштаба, вариативности, структуры

Быть доступными (находиться в открытых источниках) Описывать необходимые объекты и процессы Быть концептуально хорошо обоснованными

Иметь ограниченное количество показателей, остающееся открытым и адаптируемым к будущим разработкам

Описывать направления требуемых управленческих воздействий

Концептуальная основа формулирования требований к показателям оценки устойчивого развития

Conceptual basis for the requirements to the evaluation indicators for the sustainable development

Рассмотрим модель более подробно. К критериям целевого уровня мы относим ориентированность показателей на достижение целей устойчивого развития. Иными словами, это стратегические цели устойчивого развития, выраженные в конкретной количественной форме, например в виде плановых показателей, которые должны быть достигнуты, или эффекта от их достижения и т. д. Формирование показателей целевого уровня следует начинать с анализа национальных и региональных стратегий для определения целей, задач, функций и ресурсов, общих для всех регионов и страны в целом. В каждом регионе существует набор региональных индикаторов, как правило, связанных со стратегиями развития регионов. Отбирать следует наиболее часто используемые региональные индикаторы, которые совпадают с национальными. Показатели, не относящиеся к общим характеристикам, следует исключать из перечня базовых. Отметим, что анализ индикаторов местного уровня также должен сопровождаться сравнением с региональным набором для определения общих индикаторов для муниципалитетов. Также важно, чтобы они отражали региональные ценности и проблемы.

При этом T. Lutzkendorf [26] акцентирует внимание на том, что большинство индикаторных систем, ориентированных на результат, измеряют значение показателей в определенный период, следовательно, не позволяют зафиксировать динамические, постоянно меняющиеся аспекты. Соглашаясь с автором, считаем, что нивелировать данное ограничение можно с помощью критериев векторного уровня. В методологии С.Н. Бобылева к такому критерию можно отнести «возможность оценки во временной динамике» [2, с. 12]. Е.А. Третьякова и М.Ю. Осипова [4] реализуют данный принцип комбинированием статического (методом межрегиональных сравнений) и динамического (методом динамических нормативов) подходов. В нашей модели данный принцип обозначен как способность отражать степень продвижения к целевым ориентирам развития, что, во-первых, предусматривает многообразие возможных решений, а во-вторых, увязывает данный принцип с принципами целевого уровня.

Еще один важный критерий векторного уровня сформулирован в соответствии с ключевой идеей устойчивого развития, подразумевающей экономическое развитие, социальную справедливость и экологическое благополучие. В связи с этим показатели измерения должны описывать экономическую, социальную и экологическую сферы устойчивого развития регионов. Как упоминалось ранее, данный принцип реализован в большинстве исследований. Однако по-прежнему остаются открытыми вопросы количества показателей, необходимых для измерения каждой из сфер, их взаимного влияния и выбора методик для объективной оценки. С этой целью выбранные индикаторы должны соответствовать критериям, формулируемым на следующем индикаторном уровне.

Индикаторный уровень должен представлять собой наиболее обширную группу критериев, которые, помимо вышеперечисленных условий, должны зависеть от методов измерения - индикаторных, индексных, моделирования. Среди требований, сформулированных авторами, к данному уровню можем отнести: «выражение показателей в абсолютных, относительных и удельных величинах [23, с. 3], «достоверность, доступность для восприятия, обоснованность и легкость интерпретации, гибкость» [14, с. 1], «показатели должны быть взаимоисключаемыми; показатели должны быть взаимодополняемыми» [20, с. 42], «актуальность; масштабность применения; доступность для регулярного использования в статистических анализах» [21, с. 36]. На наш взгляд, рассмотренные выше трудности, возникшие при систематизации подходов к отбору показателей, связаны именно с абстрактными, неконкретными требованиями к конкретным количественным измерителям, которые к тому же должны оценивать довольно сложные процессы и явления. В связи с этим нами предложен ряд ключевых критериев, без которых измерение не- возможно в принципе. В частности, показатели должны быть измеримыми (иметь количественные значения); должны быть понятными, простыми и однозначно определяемыми, т. е. как можно более простыми в исчислении и понимании экономического смысла. Показатели должны быть соразмерными и сопоставимыми, поскольку сравнивать можно только однородные величины. Кроме того, это определяет возможность их использования для дальнейшей агрегации, моделирования пр. Показатели должны соответствовать значению, которое будет оцениваться с точки зрения масштаба, вариативности, структуры.

Критерии следующего объектного уровня влияют на качество показателей индикаторного уровня, поскольку формируют платформу для него, предъявляя требования к исходной информации. К примеру, «сбор данных не должен быть связан с необходимостью организации сложных, дорогостоящих и трудоемких работ» [20, с. 42], «своевременность, масштабность, пригодность для оценки глобальных явлений [14, с. 2], «охват показателями всех процессов регионального развития» [23, с. 3]; «все показатели должны иметь прозрачную природу» [20, с. 42]; «простота доступа, качество данных, рентабельность сбора и предварительной обработки данных, возможность их простого обновления» [9] и т. д. Все вышеизложенное можно описать, по нашему мнению, следующими критериями: быть доступными, т. е. находиться в открытых источниках информации, описывать необходимые объекты и процессы, быть концептуально хорошо обоснованными.

Системный уровень имеет отдельный контур, поскольку содержит требования, предъявляемые к системе измерения, объединяющей показатели, которые, в свою очередь, отвечают всем вышеперечисленным требованиям. В качестве требований, предъявляемых к системе измерения, Y. Shi с соавторами [9] приводят необходимость следовать принципам иерархии, простоты, полноты и «работоспособности». Т.В. Ускова указывает, что «при выборе показателей требуется системный подход, принимаю- щий в расчет взаимодействие подсистем» [20, с. 42]. Е.А. Третьякова и М.Ю. Осипова называют «принцип содержательного соответствия управляющего воздействия управляемому процессу, который предусматривает разработку управленческих решений, адекватных текущему состоянию системы» [4, с. 81] и т. д. Для отбора базовых индикаторов мы предлагаем следующие критерии: иметь ограниченное количество, остающееся открытым и адаптируемым к будущим разработкам, и описывать направления возможных управленческих воздействий для достижения устойчивого развития региона. Данный принцип логически связан с основным принципом целевого уровня, следовательно, для его практической реализации необходимо соотнести целевые ориентиры с результатами измерения и разработать управленческие решения. Кроме того, важное дополнение высказано A. Mascarenhas с соавторами: «Крайне важно, чтобы это предложение было оценено местными заинтересованными сторонами» [27]. С этой целью ими предлагаются такие критерии, как общая полезность, точность, достоверность и осуществимость.

В целом подходы к разработке систем оценки устойчивого развития можно разделить на нисходящие и восходящие [19]. Подход «сверху вниз» основан на экспертных знаниях и заключается в разработке набора показателей экспертами. Подход «снизу вверх», напротив, предполагает создание системы оценки с участием граждан и различных заинтересованных сторон – науки, государственного управления, бизнеса. Такой подход позволяет учитывать степень дисбаланса целей и результатов их деятельности.

В качестве обобщающих выводов отметим, что выявленные нами отличия в наборах показателей, помимо региональной специфики, связаны с отсутствием общего видения на применение имеющихся данных, наборов показателей и общей системы измерения устойчивого развития регионов.

Заключение

Цель работы заключалась в рассмотрении принципов отбора измерителей регионального развития, установлении закономерностей, отличий при формировании систем оценки. Новизна исследования состоит в примене- нии метода сравнительного анализа для обоснования принципов отбора показателей, используемых для измерения устойчивого развития регионов, и разработке авторской концептуальной модели выбора критериев, предъявляемых к показателям.

Теоретическая значимость работы заключается в систематизации подходов к оценке устойчивого развития на уровне региона. Практическая значимость – в визуализации принципов группировки показателей для этой оценки.

Следует отметить, что на сегодняшний день не существует единого общепринятого метода выбора показателей, как не существует единого метода формирования систем индикаторов или методов их объединения в интегральные показатели. Как правило, все зависит от особенностей региона и особенностей решаемой исследовательской задачи. И те, и другие измерители, как и сам процесс измерения, очень важны, поскольку способствуют переводу теоретических (абстрактных) концепций в наблюдаемые переменные, что позволяет: а) подвергать научные гипотезы эмпирической проверке; б) проводить объективную оценку реальной ситуации и делать обоснованные прогнозы; в) принимать взвешенные управленческие решения.

Также отмечено, что у каждого метода оценки есть свои преимущества и недостатки. Субъективный подбор показателей влияет на конечные результаты, кроме того, выводы, сделанные с использованием различных систем измерения, часто бывают совершенно разными.

Выявленная повторяемость ряда показателей, используемых многими авторами независимо от цели исследования или региона, дало основание считать, что разработка системы универсальных измерителей возможна. Помимо внутри- и межрегионального применения, она может служить первым этапом в разработке комплексной системы оценки, интегрированной в систему более высокого порядка – национальную, глобальную и т. д. Однако для того, чтобы наборы измерителей стали действенным инструментом оценки, необходимо соблюдать ряд принципов, кото- рые и были сформулированы на основе авторской концептуальной модели. Соблюдение данных требований при отборе показателей позволит в дальнейшем разработать систему базовых универсальных показателей измерения устойчивого развития регионов.

Список литературы Устойчивое развитие региона: подходы к отбору показателей оценки

- Перелет Р. А. Экологические аспекты цифровой экономики // Мир новой экономики. 2018. Т. 12, № 4. С. 39-45. DOI: 10.26794/2220-6469-2018-12-4-39-45

- Бобылев С.Н. Индикаторы устойчивого развития: региональное измерение. М.: Акрополь, ЦПЭР, 2007. 60 с.

- Гарипов Р.И., Гарипова Е.Н. К вопросу об оценке устойчивого развития региональной экономической системы // Управление в современных системах. 2013. № 1. С. 29-43.

- Третьякова Е.А., ОсиповаМ.Ю. Сочетание статического и динамического подходов в оценке устойчивого развития региональных социально-экономических систем // Вестник Пермского университета. Сер. "Экономика". 2016. № 2 (29). С. 79-92. DOI: 10.17072/1994-9960-2016-2-79-92

- Дудина Т.Н., Тарасова О.С. Устойчивое территориальное развитие Новосибирской области: подходы к разработке индексов и индикаторов // Статистика - язык цифровой цивилизации: сб. докладов междунар. науч.-практ. конф. "II Открытый российский статистический конгресс", 4-6 декабря 2018 г. Ростов н/Д: АзовПринт, 2018. С. 424-429.