Устойчивое развитие техносферы в системе природа - общество - человек: введение в проблему

Автор: Васильев Юрий Сергеевич, Ермилов Валерий Владимирович

Статья в выпуске: 2 (7), 2011 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается введение в проблему устойчивого развития техносферы в системе природа - общество - человек, дается обоснование необходимости и возможности нового профиля для подготовки кадров инновационной России «Управление устойчивым инновационным развитием в техносфере».

Система природа - общество - человек, устойчивое развитие техносферы, подготовка кадров для устойчивого инновационного развития

Короткий адрес: https://sciup.org/14123129

IDR: 14123129 | УДК: 378

Текст научной статьи Устойчивое развитие техносферы в системе природа - общество - человек: введение в проблему

В конце 2009 года Генеральная Ассамблея ООН приняла решение о проведении очередной Конференции ООН по устойчивому развитию. Это будет третий по счету Мировой саммит на высшем уровне, начиная с исторической конференции 1992 года в Рио-де-Жанейро.

Конференция должна пройти в июне 2012 года в Бразилии и будет посвящена вопросам устойчивого развития на ближайшие двадцать лет, то есть до 2032 года. Она сосредоточится на рассмотрении темы зелёная экономика и искоренение нищеты в контексте устойчивого развития, а также его институциональной основы.

Напомним, что в 1983 году Генеральный секретарь ООН Хавьер Перес де Куэльяр пригласил премьер-министра Норвегии Гру Харлем Брундтланд учредить и возглавить

Международную комиссию ООН по окружающей среде и развитию. Комиссия занималась разработкой концепции устойчивого развития и в июне 1992 года на высшем уровне была принята Повестка дня на XXI век с конкретным планом действии. Для достижения устойчивого развития на национальном, региональном и международном уровнях предусматривалось осуществлять согласованные по срокам действия, позволяющие количественно оценивать, как промежуточные, так и конечные результаты.

Поскольку ни одно государство, ни один народ не в состоянии решить проблемы окружающей среды и обеспечить безопасность и удовлетворение потребностей, как ныне живущего, так и последующих поколений, постольку в документе был провозглашен комплексный подход к проблемам устойчивого развития на основе глобального партнерства. Предполагалось, что устойчивое развитие должно быть обеспечено к 2000 году.

На предстоящей конференции, получившей кодовое имя «Рио+20», предстоит обсудить итоги выполнения предыдущих обязательств за прошедшие двадцать лет и новые проблемы, возникшие в ходе глобализации.

Анализ осуществления стратегии устойчивого развития показывает, что ни к саммиту в Йоханнесбурге (2002 год), ни к предстоящей встрече в 2012 году не удалось решить главные вопросы и достичь заявленных целей [13]:

-

• осуществить практические меры по устранению голода и нищеты;

-

• уменьшить разрыв уровней жизни в развитых и развивающихся странах;

-

• найти средства и пути для ослабления антропогенного давления на окружающую среду в глобальном масштабе.

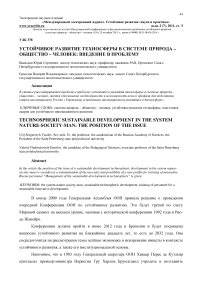

Другими словами, пока не удалось предотвратить сползание мира к глобальной экологической катастрофе. На рисунке 1 приведены диаграммы ресурсно-демографического вызова - роста населения и изменения запасов невозобновляемых ресурсов в ходе глобального исторического процесса от Рождества Христова до наших дней и перспективы на XXI век [1]. Этот прогноз, получен на основе модели, построенной на основе аксиомы замкнутости для потоков энергии и вследствие этого неизбежно приводящей к пределам роста.

Рис. 1. Ресурсно-демографический вызов

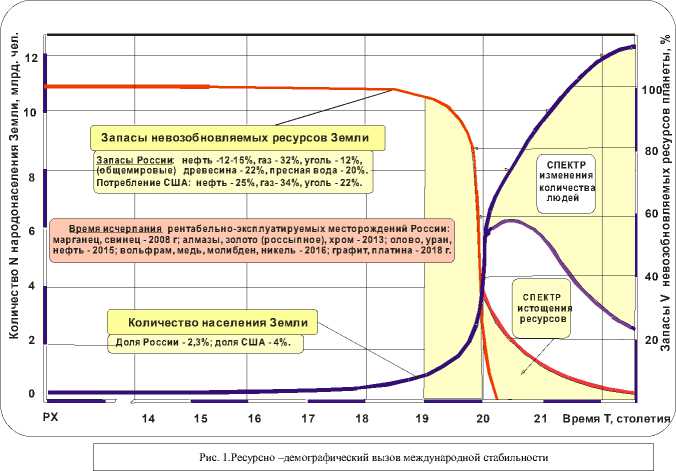

Подобные прогнозы не единичны. Хорошо известны модели Дж.Форрестера и. Д.Медоуза, доклады Римскому клубу (Пределы роста, За пределами роста, Первая глобальная революция и др.) [12, 17, 18].

На рисунке 2 представлен ещё один прогноз (Д.Медоуза, 1972 г.).

Обращает на себя внимание катастрофическая перспектива будущих поколений: как в стандартной, так и оптимистической имитационной модели население мира после 2050 года должно сократиться в 2-4 раза, с нынешних 7 миллиардов (август 2011 г.) до 2-3 миллиардов (оптимистическая (!) имитация). Если считать от прогнозируемой вероятной численности 910 миллиардов, то для сокращения населения к последней четверти XXI века, сокращение населения Земли должно составлять примерно 60-100 миллионов ежегодно. Это сопоставимо с населением таких стран как Франция, Англия, Германия, Италия, Египет, Турция. Вряд ли население этих стран поддержит такую политику правительств и международных органов власти.

Рис. 2. Характеристики глобальных проблем

Возникают закономерные вопросы. Какому объективному закону подчиняется такое изменение численности населения, является ли оно естественным и объективным; какими методами планируется осуществить такое сокращение населения; кто, как и на основе каких критериев будет управлять этим процессом? Почему не удаётся обеспечить устойчивое развитие? И, главное, есть ли выход из созданного человечеством тупика?

Глубокий анализ и разработка мировоззренческих, методологических, естественнонаучных основ устойчивого инновационного развития выполнены учёными

Научной школы устойчивого развития Международного университета природы, общества и человека «Дубна». Разработки российских учёных легли в основу Концепции перехода Казахстана к устойчивому развитию на 2007 – 2024 гг. и уже на этом пути достигнуты хорошие результаты. Поэтому представляется, что Казахстан с полным правом мог бы претендовать на проведение в Астане Саммита по устойчивому развитию.

В работах Научной школы «Дубна» обоснованы фундаментальные противоречия в системе природа – общество – человек, не позволяющие достичь устойчивого развития:

-

• Первое противоречие – противоречие между Пространственно-Временной

ограниченностью Земли и необходимостью сохранить развитие Человечества вне зависимости от ограничений.

-

• Второе противоречие – противоречие между смертностью индивидуума и геологической вечностью Жизни как космопланетарного процесса.

-

• Третье противоречие – противоречие между опережающим ростом потребления природных ресурсов и ограниченным воспроизводством полезной мощности биосферы Земли.

-

• Четвертое противоречие – разрыв между реальной мощностью произведенного обществом продукта и спекулятивным капиталом, необеспеченным реальной мощностью [9].

На наш взгляд, можно назвать ещё одно противоречие, существующее между техносферой, обществом и человеком. Техносфера, существующая как техногенная реальность, всё в большей степени опосредует отношения между человеком, обществом и природой, предопределяет доминирующие направления, темпы и устойчивость развития в системе природа – общество – человеке.

Техногенное общество, по сути, является технократическим, в котором мир «техно» властвует над миром природы, общества, человека, предъявляя свои предельно жёсткие требования к управлению его развитием.

Противоречие заключается в том, что с одной стороны создание мира новых орудий труда или мира техники в ходе глобального эволюционного процесса, было условием становления человека и общества, его мышления, нравственности и этики, его образа жизни. Мир «техно», созданный человеком, создал его самого.

С другой стороны, техносфера всё более «внедряется» в организм человека, его психику, формирует его духовный и физический мир. Достаточно вспомнить прогресс хирургии в ХХ веке по пересадке сердца, почек, других органов, замене их на искусственные элементы, попытки клонирования животных.

Техносфера стала Молохом, которому поклоняется человек. В мифологии Молох обозначал верховное божество, которому поклонялись многие древние народы: евреи, ассирийцы, вавилоняне, аммонитяне, моавитяне, финикийцы, греки, римляне, у которых это божество имело разные имена: Молох, Ваал, Мелькарт, Кронос, Сатурн.

Поклонение Молоху отличалось принесением детей в жертву через всесожжение. Например, свойственные финикийской религии человеческие жертвоприношения совершались в честь Молоха именно через всесожжение, причём ему, как верховному богу, приносилось самое дорогое. Самой приятной жертвой считались дети знатных фамилий; особенно часты были гекатомбы в случаях крайней необходимости, но и в обычное время они были нередки. Дети клались на простертые руки идола, имевшего лицо тельца, внизу горел костёр; вопли заглушались пляской и звуками ритуальной музыки.

Сейчас в прямом смысле дети не приносятся в жертву Молоху, однако иносказательно техносфера меняет человеческий облик современных поколений и «пожирает» жизнь поколений будущих.

Общепринято считать, что техносферная деятельность человека – это деятельность, направленная на производство техники и технологий и выпуск продукции на этой основе. На наш взгляд техносферную деятельность человека следует рассматривать, прежде всего, как необходимое для сохранения развития поколений накопление материальных и нематериальных продуктов, производимых на постоянно воспроизводимой техникотехнологической основе.

Причём в состав материальных и нематериальных продуктов входят техника, технологии, здания, сооружения, линии связи и передачи, технологии, программы подготовки кадров и т.д., одним словом всё, что входит в техногенную реальность.

Основу этого процесса составляет управление потоками энергии, информации, а также связанными с ними потоками вещества и потоками времени общества.

Название техносфера несёт в себе утверждение, что она представляет «сферу» в известном смысле подобную биосфере, социосфере ноосфере, гидросфере, атмосфере и т.д. Можно ли выявить эмерджентные свойства техносферы, как системы, и, прежде всего, её пространственно-временные границы?

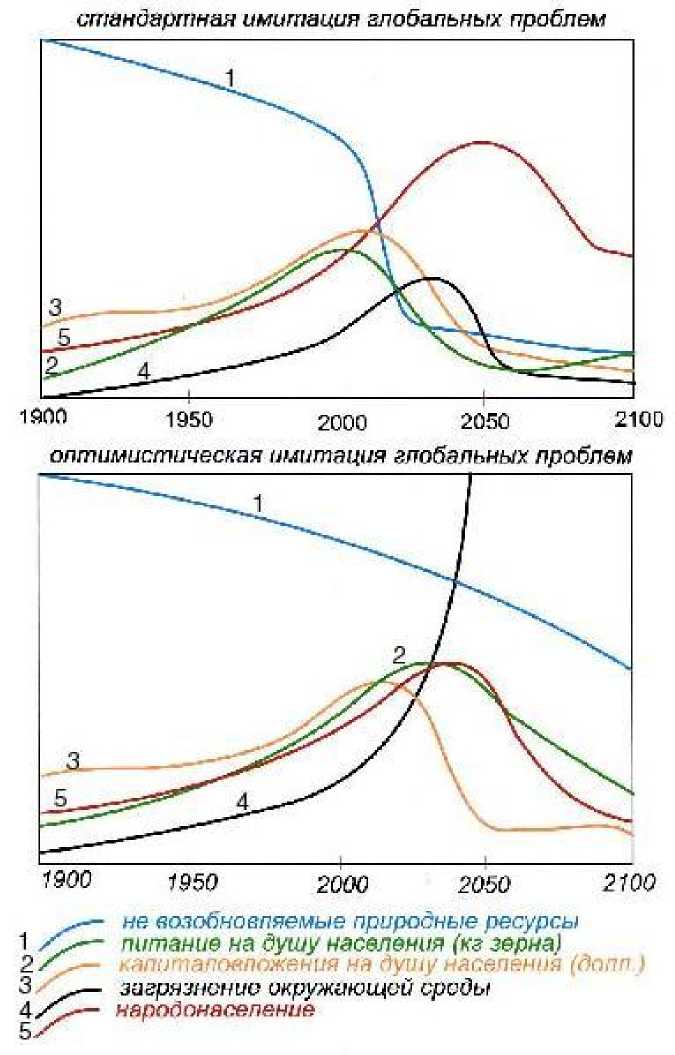

В настоящее время отсутствует необходимая понятийная чёткость при определении терминов техногенная реальность, техногенная среда, техносфера [6, 14, 16]. Одна из возможных трактовок этих терминов показана на рисунке 3 [14].

Рис. 3. Техногенный мир: связь понятий

Понятийно-терминологическая неопределённость порождает непонимание, не согласованность, невозможность проектировать устойчивое развития и достигать поставленных целей.

На наш взгляд, техносфера – явление естественноисторическое и к середине ХХ века сложилась как космопланетарная система. То, что человечество пошло по пути техногенного развития не являлось случайным, но было закономерно с присущей Природе уникальной особенностью, свойственной Человеку и отличающей его от любых других живых систем – биологических видов.

Этой уникальной особенностью, отличающей Человека от любого другого животного, является его способность с помощью труда аккумулировать энергию Солнца на поверхности Земли, совершенствуя орудия труда и развивая тем самым свой ум (разум), мышление. Ни одно другое животное не может совершенствовать используемые предметы (орудия) [2, 8, 10].

Создавая новые орудия труда человек, создавал себя, мышление, обретал язык, формировал нравственность и этику поведения, развивал миропонимание, передавал опыт в системе образования. Медленное технико-технологическое развитие было предпосылкой к тому, что бы человек состоялся, прежде всего, как существо духовное, творческое, мыслящее.

Искусственная среда и вместе с ней общество и человек прошли долгий исторический путь от первых искусственных изделий к локальным технотопам, их интеграции в региональные технотопы и далее к глобальному технотопу – техносфере как космопланетарному явлению.

Тысячелетиями, веками многие поколения проходили через неизменный техникотехнологический мир (рис. 4). Стадно-стайное поведение человека и общества, отчасти изменяемое культурой сообразно требованиям времени, а затем толпо-элитарное поведение и образ жизни, позволяло достаточно устойчиво существовать и развиваться цивилизациям и человечеству в целом, не смотря на местные и локальные экологические катастрофы, родоплеменную вражду, войны (рис. 4). Через технологически неизменный мир проходили многие поколения.

Поток поколений в системе природа –общество - человек рирода

Техносфер

Общество

Семья человек

Стадностайная организация общества

Традиционное общество

Современное общество

2500 -500 тыс. лет

4-

ХХ век

Общество Будущего. Семья Будущего Человек

Будущего ХХI век

Рис. 4. От природного к техносферному миру

В настоящее время ситуация качественно изменилась. Теперь через одно генетически неизменное поколение «проходят» несколько поколений техники и технологий. Другими словами, частота смены технологий f c = 1/T с , которую можно принять за эталонную частоту смены внегенетической информации, сначала cтала равной частоте смены поколений f b = 1/T b, а затем и превысила её f c > f b . На начальном этапе эволюции человека и создаваемой им искусственной среды частота смены поколений многократно превышала частоту техникотехнологического обновления f b >>f c . Этот процесс, имеет важные следствия для организации общества и управления его устойчивым инновационным развитием в техносфере.

В середине ХХ века техногенная реальность приобрела новое свойство, превратившее её в целостную систему – техносферу. После 6 августа 1945 года человечество может одномоментно уничтожить всё живое на земле практически из любой точки планеты. Ранее такой возможности не было. Войны, даже мировые, несмотря на совокупные усилия, не могли уничтожить более чем несколько десятков миллионов человек. Сами войны длились годами, десятилетиями и даже столетиями. Например, столетняя война в Европе — серия военных конфликтов между Англией и её союзниками, с одной стороны, и Францией и её союзниками, с другой, длившихся примерно с 1337 по 1453 год. Война продолжалась 116 лет (с перерывами).

Строго говоря, это была скорее серия конфликтов: первый (Эдвардианская война) продолжался в 1337 – 1360 гг., второй (Каролингская война) – в 1369 – 1389 гг., третий (Ланкастерская война) – в 1415 – 1429 гг., четвёртый – в 1429 – 1453 гг. Термин «Столетняя война» как обобщающее для этих конфликтов название появился позже. Это был самый длительный в истории прошлого военно-политический конфликт.

Но и эта война, и последующие локальные и мировые войны не унесли столько жизней, сколько должно быть уничтожено во второй половине XXI века, согласно прогнозам, о которых шла речь выше (см. рис. 2). Либо научное сообщество заблуждается и эти прогнозы несостоятельны и ненаучны, либо всё-таки – это инфернальная перспектива человечества.

Возвращаясь к системным признакам техносферы, отметим ещё два: масштабы антропогенной деятельности человека и производство материалов отсутствующих в природе и не вовлекаемых в естественный кругооборот веществ.

Деятельность человека по масштабам воздействия и последствиям стала сопоставима с природно-геологическими факторами, причём не как сумма накопленных результатов за продолжительный период, а как результат, достигаемый в короткий период, сопоставимый с жизнью одного поколения или даже меньше.

По масштабам извлекаемого и перерабатываемого сырья (100 Гт/год) хозяйственная деятельность человека приблизилась к деятельности биоты биосферы (1000 Гт/год) и превзошла вулканическую деятельность (10 Гт/год).

Например, объемы нефти вылившейся в Мексиканский залив и вызвавшие экологическую катастрофу, по некоторым расчётам, объём вылившейся в Мировой океан нефти составляет порядка 14 млн. баррелей, т.е. около 2 млн. тонн

. До этой катастрофы крупнейший разлив нефти был результатом военных действий между США и Ираком, когда до 1,5 млн. тонн нефти (различные источники приводят разные данные) вылилось в Персидский залив. Так как шли боевые действия, с последствиями катастрофы некоторое время никто не боролся. Нефть покрыла примерно 1 тыс. кв. км поверхности залива и загрязнила около 600 км побережий. Для того чтобы предотвратить дальнейший разлив нефти, авиация США разбомбила несколько кувейтских нефтепроводов.

В 1979 году произошла крупнейшая в истории авария на мексиканской нефтяной платформе Ixtoc I. В результате, в Мексиканский залив вылилось до 460 тыс. тонн сырой нефти. Ликвидация последствий аварии заняла почти год. Также в 1979 году произошел крупнейший в истории разлив нефти, вызванный столкновением танкеров в Карибском море. В результате аварии в море попало почти 290 тыс. тонн нефти. В 1983 году танкер Castillo de Bellver, находившийся примерно в 100 км от города Кейптаун (ЮАР), загорелся и, в результате пожара, буквально развалился пополам. В Индийский океан вылилось более 250 тыс. тонн нефти.

Производство в увеличивающихся объемах новых веществ, которых нет в природе в естественном состоянии и для которых нет естественных деструкторов, также является новым системным признаком техносферы, проявившимся в ХХ веке в связи с бурным развитием химии, атомной энергетики, новых видов вооружений. Такие вещества не вовлекаются в кругооборот и, следовательно, накапливаясь «давят» на природу, создают предпосылки для экологических катастроф в будущем.

По расчетам академика И.В.Петрянова-Соколова, только 2% добываемых природных материалов вовлекается в промышленное производство, остальное становится отходами. По другим расчетам, используемые компоненты составляют не более 50% извлекаемого сырья. Но и эта цифра свидетельствует о появлении и накоплении огромного количества вещества, изъятого из естественных условий нахождения в геосфере, преобразованного и превращенного в отходы. С учетом демографической ситуации в мире и ее тенденции мировая система идет не к выходу из кризисной ситуации, а к углублению глобального экологического кризиса, составной частью которого является «мусорный кризис» .

Направление дополнительного потока энергии на утилизацию отходов производства существенно снизит возможности общества по удовлетворению естественных, демографически обусловленных потребностей поколений, повышению качества и уровня жизни населения.

В материалах Научной школы устойчивого развития показано, что в системе природа – общество – человек в целом, и в экономике в частности, можно построить адекватные модели на основе потоков энергии, которые отражают, в том числе и материальные потоки [2, 8, 10].

Для возможности оперировать вещественными потоками в различных агрегатных состояниях (жидких, газообразных, твердых) их необходимо привести к соразмерному виду с общей размерностью мощности, выраженной на универсальном пространственновременном LT-языке [2].

Аналогично можно представить «потоки времени», которыми располагает общество. Сокращение затрат времени общества на удовлетворение материальных и духовных потребностей общества является объективным законом исторического развития (закон экономии времени). Доля рабочего времени в бюджете социального времени сократилась с 0,32 в середине XIX века до 0,09 в последней четверти ХХ века. Наряду с законами роста производительности труда и законом возвышения потребностей они составляют систему законов общественного развития [11].

Таким образом, моделируя и анализируя потоки энергии, вещества и времени на уровне предприятия, можно осуществить комплексную оценку его состояния, направленности и темпов развития на основе физически измеримых параметров. Традиционно такой анализ и ранее проводился на предприятиях. При этом рассчитывались показатели трудоёмкости, материалоёмкости, энергоёмкости, фондоёмкости, рентабельности и другие показатели работы. Однако они отличались несоразмерностью и несоизмеримостью. Сопоставления на их основе предприятий одной, а тем более разных отраслей, носили не объективный характер. Тоже следует сказать и относительно регионов, отраслей и т.д. вплоть до уровня техносферы. Вопрос о необходимости и возможности проведения обобщения по всем трём потокам на иерархически более высоких, чем предприятие, уровнях требует дополнительных исследований.

Итак, на основе взглядов, изложенных выше, можно утверждать, что техносфера сложилась как целостная космопланетарная система, подчиняющаяся объективным природным закономерностям.

Возникают вопросы о том, что представляет собой развитие техносферы , и каков характер этого развития, является ли развитие стихийным или управляемым?

В силу того, что природные законы можно познать, понять, принять и строить жизнь в соответствии с ними, можно высказать гипотезу об управляемости техносферы как целого. Собственно, эта мысль следует и из самой постановки ООН в 1992 году проблемы устойчивого развития. Если доминируют стихийные, случайные, неуправляемые процессы, то планирование устойчивого развития остаётся благими намерениями, ведущими в инфернальный тупик или апокалипсическую катастрофу, после которой человек и общество могут деградировать в дикость, если, правда, выживут.

Трудно согласиться с мнением, что развитие техносферы происходит случайно, спонтанно. Если быть последовательным, то тогда следовало бы утверждать, что и в целом развитие общества, его история случайны, не подчиняются никаким объективным закономерностям, а это равносильно утверждению о непознаваемости мира. В 1890 году Энгельс в ответе студенту Берлинского университета Йозефу Блоху написал: «…история делается таким образом, что конечный результат всегда получается от столкновения множества отдельных воль, причем каждая из этих воль становится тем, что она есть, опять-таки благодаря массе особых жизненных обстоятельств. Таким образом, имеется бесконечное количество перекрещивающихся сил, бесконечная группа параллелограммов сил, и из этого перекрещивания выходит одна равнодействующая – историческое событие. Этот результат можно опять-таки рассматривать как продукт одной силы, действующей как целое, бессознательно и безвольно. Ведь то, чего хочет один, встречает противодействие со стороны всякого другого, и в конечном результате появляется нечто такое, чего никто не хотел» [11].

Управление в суперсистемах, обладающих интеллектом, осуществляется не только директивно-адресно, но и бесструктурно на основе безадресного распространения информации, не обязательно требующей действий. Такая информация, например, реклама, слухи, знания, получаемые при обучении, проходя через смысловые фильтры мировоззрения и миропонимания, в конечном итоге обуславливает поведение индивида. Такое поведение, отделённое от момента получения информации и во времени, и в пространстве воспринимается внешне и им самим, как свободное, добровольное. Да, действия людей, «отдельных воль» могут показаться спонтанными, разнонаправленными, как показалось Энгельсу, если только он намеренно не скрыл правду от студента Блоха, пустив его по ложному пути в изучении истории (исторического материализма), но массовая статистика поведений людей показывает управляемый характер их действий.

Зачем производителям тратить деньги на рекламу, если она не ведёт к увеличению прибыли? Образование, построенное на ложных основаниях, выполняет такую же функцию.

Ещё один вопрос, требующий ответа. Как связано управляемое развитие техносферы с развитием человека, семьи, общества, с глобальным эволюционным процессом?

Любая система вводится в среду с определённой целью. Кроме решения задачи устойчивого пребывания в среде, система должна решать задачу освоения собственного потенциала. Цель развития любой системы лежит вне её, поэтому определить развитие техносферы можно только через управление развитием человека, семьи и общества.

При таком подходе цели развития техносферы совершенно другие, чем просто технико-технологическое обновление производственного базиса.

Становится понятно, что освоение только инженерных и экологических знаний не достаточно для управления устойчивым развитием техносферы в системе природа – общество – человек, а также подготовки кадров способных устойчиво управлять этим процессом. Кроме фундаментальных знаний и понимания естественных и инженерных наук, требуются знания и понимание социологии, психологии, этики, религиоведения, экономики и других гуманитарных наук, адекватных объективной реальности.

Можно ли утверждать, что среди ныне живущих поколений, если не преобладает статистически, то хотя бы в «хвосте распределения появляются люди, обладающие такими знаниями и пониманием.

Можно ли утверждать, что прозрение Н.В.Гоголя, который в 1832 году провозгласил: «Пушкин есть явление чрезвычайное, и, может быть, единственное явление русского духа: это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через 200 лет», подтвердилось?

Двести лет прошло, но утверждать так было бы неправильно.

Каким же должен быть образ жизни, каким должно быть образование, что бы вновь входящие в жизнь поколения обладали необходимыми для устойчивого развития и дальнейшей сознательной эволюции строем души (психикой), праведной нравственностью, этикой, творческим мышлением, миропониманием, профессионализмом?

Обратимся к статье руководителя Центра по разработке комплексных экономических программ «Модернизация» Е.Гильбо «Технократия должна выдвинуть компетентных национальных лидеров» [5].

Статье предшествует преамбула:

«Существует две системы знаний о мире, а значит – и две системы образования. Первая система знаний предназначена для широких масс. Вторая – для узкого круга, призвание которого – управлять.

Исторически это различение (Е.Гильбо не правильно употребил термин «различение», следует по смыслу писать «различие») прослеживается во всех типах культур, с системой образования которых мы знакомы. Уже в Древнем Египте образование для чиновников и низших жреческих каст значительно отличалось от того, во что посвящали узкий круг избранных, составлявших верхушку жреческой касты и окружение фараонов. В древней Месопотамии мы видим подобное же различение. В древней Иудее знания для народа (Тора, Талмуд и летописи) также сильно отличалось от знаний, достигнутых левитами. Наконец, христианская церковь на протяжении своего господства над умами средневековой Европы также имела одну истину для народа и рядового клира, и совсем другую – для посвящённых».

И далее он продолжает:

«Эта традиция сохранилась и после того, как образование приобрело светский характер. Сегодня существует мощная и плодотворная публичная наука и связанное с ней образование.

Однако вне её пределов по-прежнему остаются сферы знания, непосредственно связанные с искусством властвовать и управлять».

Зададимся вопросом, что же такое знают и понимают современные знахари-управленцы, наследники высшего «жречества» Древнего Египта и что не понимают и не в состоянии остальные люди?

Другой, более значимый для устойчивого развития вопрос: «Что прежние и нынешние знахари не понимали и не понимают по-прежнему?»

Это особенно важно понять сейчас, когда осуществляется перевод российской системы образования на европейскую, уровневую систему подготовки бакалавров и магистров. По форме этот процесс можно сравнить со стыковкой космических кораблей. А каково содержание, цели, смыслы этой реформы? К сожалению, многое в нашей стране в системе образования, если судить по массовой статистике, утрачено. Но это не значит, что нужно воспроизводить чужой опыт и ошибки. Тем более что политические и экономические события в Европе (Франция, Англия, Греция и т.д.), в странах Африки, Ближнего Востока, показывают, что мера понимания народных масс и элит остаётся крайне низкой, на уровне толпы, «живущей по преданию и рассуждающей по приоритету».

То есть существующие системы образования, как на западе, так и в России не отвечают требованиям воспитания и подготовки специалистов, способных обеспечить устойчивое развитие, достойную жизнь не только будущим, но даже и ныне живущим поколениям.

Вот что, например, писал об экономических знаниях, президент США Ф.Рузвельт: «… я четыре года слушал лекции по экономике, и всё, чему меня учили, было неправильно» [20]. Это слова выпускника Гарвардского университета.

А вот, как высказывался о системе экономического образования Дж.Гэлбрейт, один из видных экономистов-теоретиков XX века, помощник президента США Джона Кеннеди, профессор экономики в Гарварде:

«Экономическая теория создаёт у людей представление об их экономическом обществе. Такое представление заметно влияет на их поведение и на их отношение к организациям, которые составляют экономическую систему.

… Насаждение полезных верований особенно важно ввиду способа, которым осуществляется власть в современной экономической системе. Он состоит, как отмечалось, в том, чтобы побуждать человека отказаться от целей, к которым он обычно стремится, и осуществлять цели другого лица или организации.

… Содействие, которое экономическая теория оказывает осуществлению власти, можно назвать её инструментальной функцией в том смысле, что она служит не пониманию или улучшению системы, а целям тех, кто обладает властью в этой системе.

Частично такое содействие состоит в обучении ежегодно нескольких сот тысяч студентов. При всей его неэффективности такое обучение насаждает неточный, но все же действенный комплекс идей среди многих, а может быть большинства, из тех, кто подвергается его воздействию. Их побуждают соглашаться с вещами, которые они в ином случае стали бы критиковать; критические настроения, которые могли бы оказать воздействие на экономическую жизнь, переключаются на другие, более безопасные области. Это оказывает огромное влияние непосредственно на тех, кто берётся давать указания и выступать по экономическим вопросам. В таком виде оно используется как заменитель реальности для законодателей, государственных служащих, журналистов, телевизионных комментаторов, профессиональных пророков – фактически всех, кто выступает, пишет и принимает меры по экономическим вопросам. Такое представление помогает определить реакцию на экономическую систему; помогает установить нормы поведения и деятельности - в работе, потреблении, сбережении, налогообложении, регулировании, которое они считают либо хорошим, либо плохим».

Далее Дж.Гэлбрейт отмечает, что в этом смысле его работу сочтут менее полезной, поскольку он не занимается описанной инструментальной функцией экономической теории, а стремится вернуться «к более традиционной, более научной, объясняющей функции, заключающейся в стремлении понять реальное положение вещей» [7].

Отсюда становится понятно, что действительно существуют две системы образования – одна для толпы, для клерков, а другая для хозяев, которые должны понимать, как реально обстоят дела. Именно поэтому, ещё один видный американский экономист, лауреат Нобелевской премии (1970 г.) за научную работу, развившую статическую и динамическую экономическую теорию и внесшую вклад в повышение общего уровня анализа в области экономической науки Пол Самуэльсон заявил: «Меня не волнует, кто принимает законы или заключает выгодные международные сделки – потому что я могу написать учебник» [3].

И хотя приведённые мысли были высказаны разными людьми, в разное время, они позволяют приблизиться к пониманию скрываемых от народа знаний. И это касается не только экономических теорий, но и практически всех областей научного знания: психологии, социологии, философии, истории, естественных и инженерных наук, математики, теории управлении, нравственно-этических и религиозных теорий.

Можно сделать вывод о том, что без качественных изменений содержания всей системы образования невозможно перейти к устойчивому инновационному развитию в системе природа – техносфера, общество – человек.

В России осуществляется повсеместный переход на новые стандарты обучения в вузах, изменяются программы, формы и методы обучения, появились новые направления подготовки, в частности введено направление «Техносферная безопасность».

Заметим, что в умолчаниях этого названия по принципу дополнительности информации до целого, техносфера подразумевается как система. Ведь техносферная безопасность отличается от безопасности в техносфере, так же как безопасность отдельных корабельных подсистем отличается от безопасности корабля в целом.

В национальном исследовательском университете (Санкт-Петербургский государственный политехнический университет) в рамках этого направления разработан и внедрён профиль подготовки «Управление устойчивым инновационным развитием в техносфере» [3]. Подготовка бакалавров и магистров в рамках данного профиля предусматривает их обучение и воспитание на основе концептуальных разработок учёных Санкт-Петербургского государственного политехнического университета и Санкт-Петербурга, фундаментальных знаний Научной школы устойчивого развития [2, 10], кафедры устойчивого инновационного развития Международного университета природы общества и человека «Дубна» [8].

Базовый принцип, который положен в основу воспитательной и образовательной деятельности, звучит так: «Общество, способное использовать идеи, появляющиеся в сознании отдельного индивидуума, для роста возможностей общества в целом и использующее рост возможностей общества как целого для формирования индивидуума, способного генерировать новые идеи, - будет обладать наиболее быстрым темпом роста возможностей» [8].

Модернизация экономики и всей жизни в России, обеспечение безопасности общества, рост его возможностей достижимы на пути опережающего, а не догоняющего развития. Цель его – удовлетворения демографически обусловленных потребностей трудящихся на основе неубывающего роста полезной мощности, преодоление паразитизма в общественных отношениях, взаимодействии общества и природы.

Целью высшего образования является мудрость. Мудрость же есть знание принципов и причин (Хатчинс) [19]. Для этого необходимо, как выразился академик Б.В.Раушенбах «доучиться до понимания» [15].

И тогда можно будет сказать, что мы приступили к реализации предвидения Гоголя – формированию русского человека, коего явил Пушкин двести лет назад, который способен обеспечить преображение и устойчивое развитие семьи, общества, техносферы в гармонии с природой.

Время пришло.

Список литературы Устойчивое развитие техносферы в системе природа - общество - человек: введение в проблему

- Белов, П.Г. Материалы доклада на конференции «Национальная безопасность: научное и государственное управленческое содержание» (Москва, Центр проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования, 2009) [Электронный ресурс] режим доступа: http://www.rusrand.ru/conf/, свободный.

- Большаков, Б.Е. Закон природы или как работает пространство-время. - Москва - Дубна: РАЕН - МУПОЧ, 2002.

- Васильев, Ю.С., Дубаренко, К.А., Ермилов, В.В. О подготовке кадров в системе высшего профессионального образования для устойчивого инновационного развития России, Международный электронный журнал: наука и практика: вып №2(5), 2010 [Электронный ресурс], режим доступа: www.yrazvitie.ru, свободный.

- Гвардейцев, М.И., Кузнецов, П.Г., Розенберг, В.Я. Математическое обеспечение управления. Меры развития общества: под ред. М.И.Гвардейцева. - М.: Радио и связь, 1996.

- Гильбо, Е.В. Технократия должна выдвинуть компетентных лидеров//МОСТ: вып. № 25. - 1999.