Устойчивое развитие в цифровой экономике: киберэкология бизнеса

Автор: Лясковская Елена Александровна, Халилова Гульназ Рафиковна

Рубрика: Экономика и финансы

Статья в выпуске: 1 т.17, 2023 года.

Бесплатный доступ

Стратегии цифровой трансформации государственного, корпоративного и частного секторов рассматриваются сегодня как универсальный инструмент обеспечения конкурентоспособности, устойчивости и эффективности. С каждым годом уровень цифровизации растет, так же как и пространство, необходимое для хранения данных. Развитие и распространение цифровых технологий приводит и к появлению новых, связанных с ними угроз. Однако проблемы и риски, вызванные цифровизацией, по масштабности и значимости не уступающие ее достоинствам, часто остаются без должного внимания со стороны исследователей и регуляторов. Это определяет актуальность созданий новых подходов, направленных на исследование влияния процессов создания, хранения, передачи и использования данных на социальную, экологическую и экономические сферы. В работе предпринята попытка устранить обозначенный пробел. Обоснована целесообразность использования понятие «киберэкология» для системного рассмотрения проблем устойчивого развития в цифровой среде, дано его определение и проанализировано место в системе смежных дисциплин. Проанализировано влияние данных на киберпространство, окружающую и социосреды с использованием методов контент-анализа, корреляционно-регрессионного анализа, анализа временных рядов и метода эталонной динамики. Рассмотрена роль киберэкологии в реализации ESG-подхода и реализации концепции устойчивого развития, определены последствия бесконтрольного развития киберсферы и виртуализации социальной сферы. Выявлены и проанализированы временные тренды для объема созданной и использованной информации, потребления электроэнергии, выбросов СО2 на душу населения, энергоемкости ВВП и ущерба, причиненного интернет-преступлениями. Рассмотрены прогнозы изменения энергоемкости ВВП и выбросов СО2 в контексте развития цифровой экономики, уточнены принципы киберэкологичности бизнеса в обеспечении устойчивого развития в цифровой среде.

Цифровая экономики, цифровая трансформация, устойчивое развитие, киберэкология, киберсфера, esg-подход

Короткий адрес: https://sciup.org/147240321

IDR: 147240321 | УДК: 658.78.06 | DOI: 10.14529/em230107

Текст научной статьи Устойчивое развитие в цифровой экономике: киберэкология бизнеса

Современная бизнес-среда характеризуется сменой доминирующих технологических укладов информационного общества и переходом к новой цифровой модели поведения домохозяйств, коммерческого и государственного секторов. Процессы цифровой трансформации открывают перспективы для повышения производительности и экономического роста, для достижения целей устойчивого развития и решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством. Но цифровые технологии и новые бизнес-модели порождают не только новые возможности, но и новые вызовы в области безопасности, конфиденциальности и экологии. Кроме того, различия в уровне цифровизации увеличивают существующие виды социального и экономического неравенств между странами, а значит и уровень напряженности и поляризации в мире. Согласно данным мировых аналитических агентств, COVID-19 вызвал скачок в цифровизации, но в разной степени для разных странах. Переход к «гиперсвязности» сделал одни страны более конкурентоспособными, позволив найти новые источники роста, для других он увеличил риск остаться в «аналоговой экономике», сделав первостепенной задачу цифровой трансформации. Растущее цифровое неравенство внутри стран и между ними также создает риск снижения эффективности совместных действий стран против общих угроз в социальной и экологической сферах [32].

Экономика данных (Data Economy), экономика приложении (App Economy) и экономика подработок (Gig Economy), изменили привычные подходы к организации бизнес-процессов, структуру рынка труда, модели потребительского поведения и выбора, а также бизнес-модели создания, удержания и доставки ценности. Как известно, в основе цифровизации лежит процесс оцифровки и ин- теграции данных. Рост объема данных происходит в результате деятельности человека во всех областях, начиная от личного использования персональным компьютером, смартфоном, планшетом и заканчивая реализацией стратегий цифровой трансформации государством, крупными корпорациями, средним и малым бизнесом. За последние годы произошел огромный рост возможностей и охвата информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Интернет, в частности, стал важнейшим фактором социальных и экономических изменений, трансформируя взаимодействие правительства, бизнеса и граждан и предлагая новые способы решения проблем развития. Организация Объединенных Наций включила всеобщий доступ в Интернет в глобальные цели устойчивого развития, которые в совокупности направлены на сокращение бедности, улучшение здравоохранения, образования и состояния окружающей среды, обеспечение экономического развития и социального равенства [28]. Интернет является уникальной платформой для инноваций, творчества, экономических возможностей и социальной интеграции, которая может внести значительный вклад в достижение целей устойчивого развития. Однако мировое сообщество не рассматривает Интернет и киберсреду с точки зрения нанесения ущерба окружающей среде, социальной среде, а также самому человеку.

Ежедневно все больше участников бизнес-процессов доказывают, что данные обладают огромной ценностью, особенно если их целенаправленно собирать, грамотно хранить и использовать в полной мере. Все это становится все более сложной задачей в быстро меняющемся многооблачном и многоуровневом мире. Взрывной рост данных в сочетании с растущей необходимостью их интеграции и анализа в беспрецедентных объемах и с беспрецедентной скоростью создают сложный фон как в самом киберпространстве, так и окружающей среде, и актуализирует исследование влияния процессов создания, хранения, передачи и использования данных на социальную, экологическую и экономические сферы.

Теория

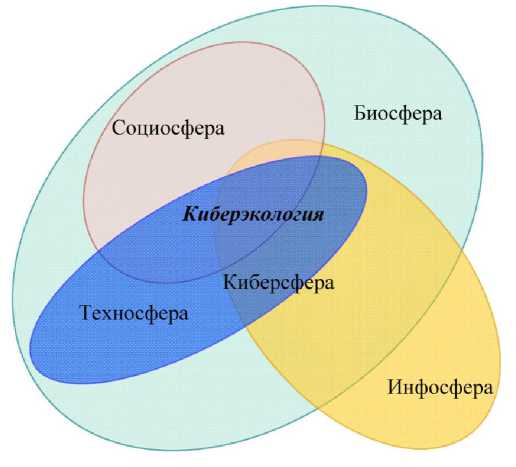

Внимание к росту и применению данных растет со всех сторон – пользователей, бизнеса и регуляторов, однако до последнего времени не выработано единого подхода относительно возможных непредвиденных последствий глобальной цифровизации. Изучение влияния киберпространства на окружающую и социальную среды требует использования нового понятия – киберэкология, а также разработки методического подхода к обеспечению киберэкологичности бизнеса в цифровой среде (рис. 1).

Для того, чтобы дать определение термина «киберэкология», проведем понятий анализ составных терминов «кибернетика» и «экология» (табл. 1 и 2). Из рассмотренных определений термина «кибернетика» (см. табл. 1) можно выделить две его главных составляющие – процесс управле- ния и процесс обработки информации и данных.

Следующая составляющая киберэкологии – это термин «экология» (см. табл. 2). Экономический словарь толкует «экологию» как взаимоотноше ние человека с окружающей его природной средой, включая экономическое использование природных ресурсов, их охрану и восстановление [31].

Отметим, что понятие «устойчивость» изначально рассматривалось именно в контексте антропогенных влияний на окружающую среду. Позже к нему добавилось понятие «развитие», и парадигма устойчивости сместилась в сторону общества и экономики. Для экологов данные обычно представляют собой измерения или наблюдения, полученные путем прямого исследования, например, в ходе эксперимента, исследований. Данные в киберпространстве – это совокупность сведений, зафиксированных на определенном носителе в форме, пригодной для постоянного хранения, передачи и обработки [4].

Если в экологии объект исследования – это данные биосферы и процессы, протекающие в ней, то в киберэкологии – цифровые данные и процессы, связанные с их созданием, хранением и использо-

Рис. 1. Составляющие понятия «киберэкология»

Таблица 1

Определение термина «кибернетика»

Таблица 2

Определение термина «экология»

|

Автор |

Определение |

|

E. Haeckel |

«Под экологией мы подразумеваем общую науку об отношении организма к окружающей среде, куда мы относим все «условия существования» в широком смысле этого слова [20] |

|

Д.Н. Кашкаров |

«Cодержанием экологии является изучение взаимоотношений организма (вида) со средой его обитания, изучение приспособлений и противоречий между особенностями вида и элементами этой среды, именуемыми факторами; задачей экологического исследования является познание «условий существования» вида, т. е. тех факторов среды, которые являются необходимыми для существования вида, дабы, зная эти условия существования, управлять жизнью вида или всего комплекса» [5] |

|

Ю.П. Трусов |

«В обобщенном виде экология и может быть определена как наука об экологическом взаимодействии – общая теория этого взаимодействия и общая теория экологического подхода» [15] |

|

Ю.С. Чуйков |

«Современную экологию можно определить как комплексную науку, предметом изучения которой является биосфера земли во всех функциях и формах ее проявления, включая социальные, экономические, политические и правовые функции в ней человека» [16] |

|

Rodríguez R.A., Riera R., Delgado J.D. |

«Слово “экология”, как и многие другие связанные с ним термины, стало неотъемлемой частью повседневного языка. Однако во многих случаях оно понимается неправильно главным образом потому, что экологические проблемы рассматриваются как "внешние вопросы" (т.е. вопросы дикой природы) по отношению к нашей повседневной жизни в пределах сложных человеческих муравейников, в которые превратились современные города» [22] |

|

И.К. Лисеев |

«Экология – как наука о закономерностях взаимодействия центрального ядра системы и его окружения» [8] |

Рис. 2. Область исследования «киберэкологии»

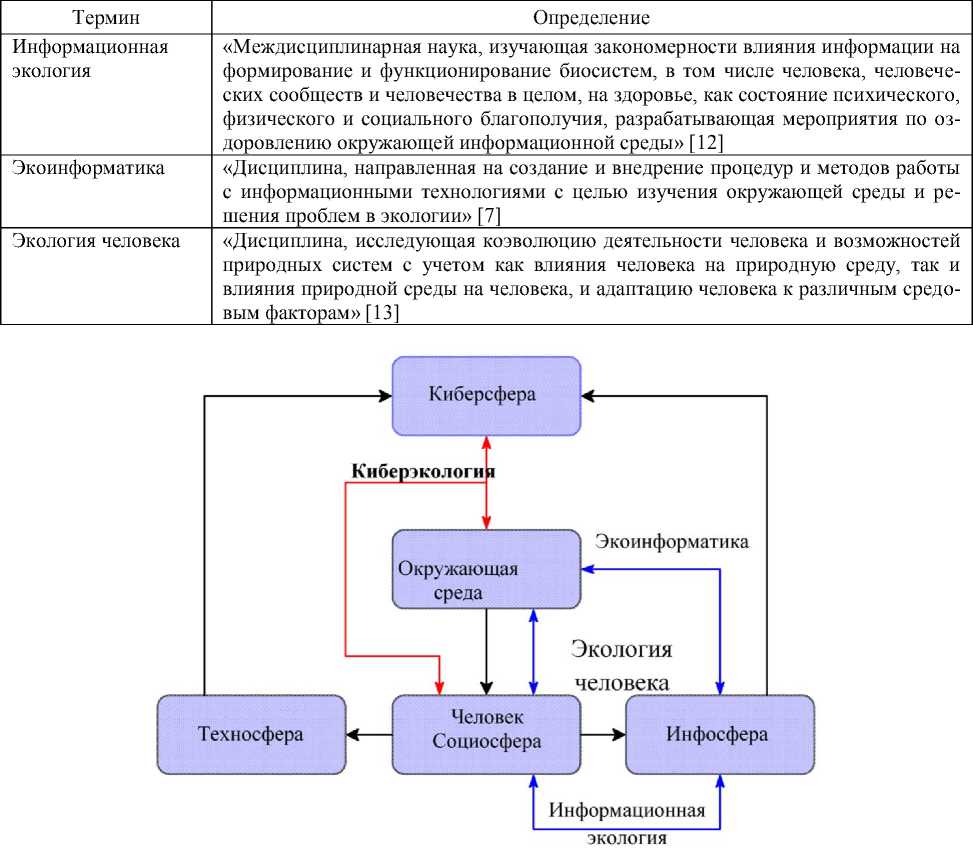

С целью более полного раскрытия термина «киберэкология» необходимо рассмотреть близкие к нему термины «информационная экология», «экоинформатика» и «экология человека» (рис. 3, табл. 3)

Несмотря на то, что рассмотренные понятия междисциплинарны и носят системный характер, их «проблемные поля» являются узконаправленными и не изучают на системном уровне взаимодействия киберсферы, окружающей и социальной среды в контексте процессов создания, хранения, передачи и использования данных во всех сферах деятельности человека. Отличительной чертой «киберэкологии» является интегральный характер, включающий элементы наук и дисциплин, связанных с информационной средой и экологией, образуя целостную взаимосвязанную концепцию на стыке социо-, техно, кибер-, инфо-, биосфер. Ки- берэкология, с одной стороны, изучает структуру организации хранения, обработки, систематизации и структуризации данных в сети Интернет, а с другой стороны - их влияние на киберсреду, окружающую и социальную среды.

Подчеркнем, что термин киберсфера не имеет устоявшегося понятия. В общем виде можно сказать, что киберсфера: 1) область информационных технологий и электронных коммуникаций; 2) аспект взаимоотношений человека и цифровой среды, в которой взаимодействие происходит без использования атрибутов физического присутствия (жестов, контактов и т. д.) [29, 30]. Возникновение киберсферы привело к трансформации социальных и экономических институтов, индивидуального и общественного сознания. Киберсфера постепенно становится основной средой обитания человека, а нормативно-правовое и организационно-управлен-

Таблица 3

Близкие к термину «киберэкология» понятия

Рис. 3. Киберэкология в системе современных исследований

ческое обеспечение процессов, протекающих в ней, является первостепенной задачей.

Цифровая эра привела к появлению большого цифрового беспорядка, который наблюдается в Интернете, а масштабное использование приложений на смартфонах и планшетах кратно увеличило объем хранимой информации. С каждым годом растет уровень цифровизации, так же как и пространство, необходимое для хранения этих данных. Однако несмотря на то, что внимание к быстрому росту данных и направлений их использования растет со всех сторон – пользователей, бизнеса и регуляторов, к настоящему времени не выработано единого подхода для предупреждения непредвиденных последствий глобальной цифровизации . Устранить указанный пробел может обеспечение киберэкологичности бизнеса .

Киберэкологичный бизнес ориентирован на реализацию EGP принципов – E (environment/эко-логический) – ответственное отношение к окружающей среде), S – (social/социальный) – высокая социальная ответственность; G (governance/управ-ление) – высокое качество управления в работе корпоративного и государственного секторов при реализации стратегий цифровой трансформации. Ключевым направлением киберэкологичного подхода в отношении окружающей среды является изучение вопросов интенсивного использования современных информационных технологий, оказывающих негативное влияние на выбросы углекислого газа и потребление электроэнергии. В рамках социальной ответственности уделяется внимание киберэкологии как новому направлению сферы деятельности человека. Кроме создания новых рабочих мест и роста высококвалифицированных кадров, также необходимо рассматривать киберэкологию как расширение поля ответственности государства и бизнеса перед обществом в области контроля над изменениями климата и сохранения природных ресурсов, соблюдения социальных и этических норм. Киберэкология в системе корпоративного управления в первую очередь рассматривает вопросы хранения, обработки и передачи данных с целью экологичного использования информации (требования дедупликации данных, законодательства и кибербезопасности в использовании данных и предоставления к ним доступа).

При рассмотрении киберэкологичности бизнеса в контексте управления устойчивым развитием (рис. 4), можно сделать следующие выводы. Цели устойчивого развития, в описании которых упоминаются Интернет и ИКТ, подчёркивают положительный эффект и усиливающуюся роль цифровизации. Однако в доктринах устойчивого развития не уделено значительного внимания негативной стороне повсеместной цифровизации. Так, необходимо рассматривать жизненный цикл данных и информации как ресурса, требующего процессов преобразования: хранения, структуризации, эксплуатации и ликвидации, каждый из которых характеризуется параметрами воздействия на социо-, био- и техносферы. Отсюда управление этими процессами должно быть киберэкологичным, превентивно устраняющим негативное влияние на все сферы.

Киберэкологические подходы затрагивают вопросы экологии (борьба с изменением климата; недорогостоящая и чистая энергия; ответственное производство и потребление), экономики (рост темпов цифровизации; индустриализация, инновации и инфраструктура; партнерство в интересах

Рис. 4. Киберэкологичность бизнеса в управлении устойчивым развитием

устойчивого развития) и социальной сферы (задачи качественного образования, виртуальная среда является платформой, нацеленной на онлайн-образование и самообразование, при этом наблюдается большое разнообразие информации, часто являющейся противоречивой. Таким образом, можно увидеть взаимосвязь между достижениями целей устойчивого развития и внедрением киберэкологичности в бизнес-процессы.

Метод

В настоящее время отсутствуют методические рекомендации для анализа негативных последствий цифровизации. Для исследования влияния данных на киберпространство, окружающую и социосреду целесообразно использовать методы как качественного анализа (контент анализа), так и количественного анализа (корреляционно-регрессионного анализа и анализа временных рядов и метода эталонной динамики).

Результаты исследования влияния процессов создания, передачи, хранения и использования данных на киберпространство и окружающую среду приведено в табл. 4.

Для рассмотрения влияния данных на социосферу обратимся к современным социологическим концепциям информационного общества. В современной системе общественных отношений информационно-цифровые условия занимают гла- венствующую роль по отношению к условиям материально-экономическим, развитие и внедрения новых информационно-цифровых технологий влияет на общий жизненный уклад. В результате на смену модели «исторического материализма» К. Маркса пришла модель «виртуализации общества» А. Бюля. Становление главных функциональных инструментариев в виде информационноцифровых технологий обуславливает трансформацию социальных институтов, а виртуализация общества становится частью социальной действительности. Виртуализация как глобальный общественный процесс складывается из локальной трансформации отдельных форм социальных взаимодействий [6, 19].

Под виртуализацией общества понимают «поступательный процесс встраивания общественных сфер жизнедеятельности в сетевое пространство новых информационно-цифровых технологий для полноценной реализации функционального потенциала отдельных социальных общностей, социальных институтов, социальных организаций». «При этом важно, что данный процесс не представляет копию структурной единицы общества, переносимой из реальной среды в виртуальную… она является оригинальной новой конструкцией, функционально работающей на макроуровне общей системы».

Таблица 4

Влияние данных на киберпространство и окружающую среду

|

Киберпространство |

Окружающая среда |

|

Отсутствие структурированных данных. На сегодняшний день в сети Интернет нарастает количество дублирующейся информации, которая хранится в различных дата-центрах. В наборах данных «с высоким уровнем дупликации» объем использования «службы хранилища» может уменьшаться в 20 раз. Для решения проблемы необходимо разработать принципы дедупликации данных для разных уровней управления и работы с данными |

Рост потребления электроэнергии и углеродного следа Увеличение потребления электроэнергии на содержание дата-центров и увеличение выбросов CO 2 . Чем выше надежность оборудование, тем больше необходимо электроэнергии на его поддержание |

|

Системные риски и угрозы безопасности данных Изменяющаяся динамика киберпространства ведет к увеличению кибератак и мошенничеству – несанкционированному доступу к компьютерным системам и кражам, изменению или уничтожению данных |

Переизбыток выделяемого тепла от использования техники, что повышает уровень вредных веществ в воздухе |

|

Отсутствие корпоративной этики, культуры, политики работы с данными и информацией Работа с данными в российских фирмах, как правило, затрагивает вопросы защиты и обработки персональных, рассматриваемые в РФ на законодательном уровне, проблемы этики и равных возможностей в области использования данных не рассматриваются |

Отсутствие продуманных инженерных систем в хозяйствующих субъектах, позволяющих повысить использования энергии при хранении и использовании данных |

|

Информационное загрязнение, информационный шум, информационное оружие Информационный стресс – состояние, формирующееся под воздействием экстремальных значений информационных факторов |

Недостаток инвестиций стимулирования и регулирования рынка дата-центров со стороны государства |

Отметим, что традиционное разделение общества на «реальное» «виртуальное» в «классическом смысле» уже устарело и неспособно охарактеризовать современные тенденции его развития. Реальная среда оказывается дополненной средой «виртуальной» [2, 6, 19].

Виртуализация социального пространства стала новым вывозом современного общества. Ежедневная информационная перегрузка не позволяет формироваться и функционировать дефолт-системе человеческого мозга, отвечающего за творческие и нестандартные решения. Критическое значение играет информационная перегрузка для развития мозга детей и подростков [9]. Закономерными последствиями виртуализации общества являются кибервойны, когда военные действия осуществляются «не на материальном уровне, а цифровом уровне». В качестве оружия при этом выступает информация, а инструментами являются цифровые инструменты, средства и технологии. «Кибербезопасность» сегодня рассматривается одной из главных отраслей будущего. С каждым годом растут количество и направления атак на киберпространство [25]. Согласно прогнозным данным в ближайшее время «целями преступников чаще будут не финансовая выгода или получение крупных сумм выкупа, а пе- ребои в деятельности предприятий, аварии, остановка важнейших технологических процессов». В 2022 году Россия стала одной из самых кибератакуемых стран мира – число кибератак на Россию, так же как и число кибератак на автоматизированные системы управления, выросло на 80 %. Отметим, что противодействие онлайн-терроризму – это одна из задач ООН [2, 3, 25, 27, 28].

Для анализа влияния данных на окружающую среду и потребления энергетических ресурсов воспользуемся корреляционно-регрессионным анализом и анализом временных рядов, используя данные [24, 25, 26, 33, 34].

Р езультаты

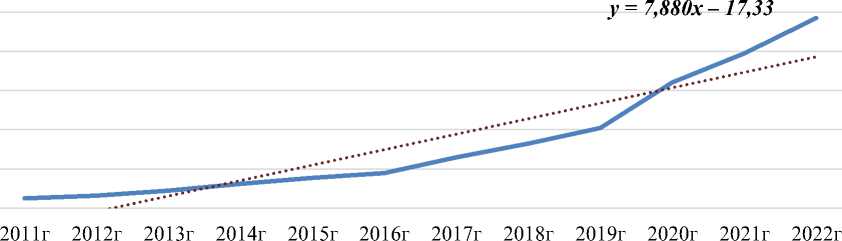

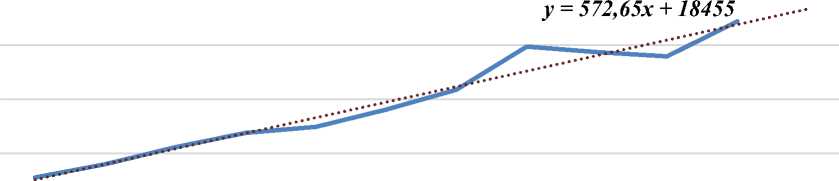

Динамика и линии тренда объема данных и информации, созданных, собранных, скопированных и потребленных во всем мире, а также потребления электроэнергии, выбросов СО2 на душу населения, энергоемкости ВВП и ущерба, причиненного интернет-преступлениями, приведены в табл. 5.

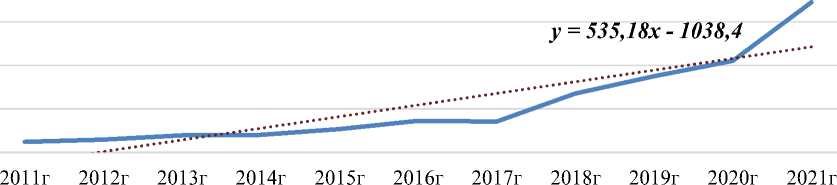

По результатам проведенного анализа можно сделать следующие выводы. Во-первых, наблюдается устойчивый временной тренд роста: а) объема данных /информации; б) потребления электроэнергии; в) ущерба, причиненного интернет-преступлениями (рис. 5–7).

Таблица 5

Линии тренда и коэффициенты детерминации используемых данных, потребленной электроэнергии и выбросов СО 2

|

№ |

Фактор |

Линия тренда |

Коэффициент детерминации |

|

1 |

Объема информации |

y = 7,8808x – 17,333 |

R² = 0,862 |

|

2 |

Мировое потребление электроэнергии, Вт-ч |

y = 572,65x + 18455 |

R² = 0,9621 |

|

3 |

Выбросы СО 2 на душу населения |

y = –0,0009x2 – 0,0161x + 4,9119 |

R² = 0,6347 |

|

4 |

Потребление электроэнергии в мегатоннах нефтяного эквивалента |

y = 213,29x + 7972,5 |

R² = 0,9793 |

|

5 |

Энергоемкость ВВП |

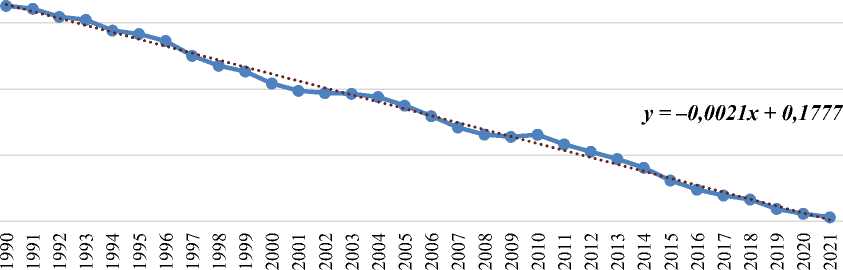

y = –0,0021x + 0,1777 |

R² = 0,9948 |

|

6 |

Ущерб, причиненный интернет-преступлениями |

y = 535,18x – 1038,4 |

R² = 0,7875 |

100,00

80,00

60,00

40,00

20,00

0,00

Рис. 5. Динамика и линия тренда объем данных /информации, созданных, собранных, скопированных и потребленных во всем мире (зеттабайт)

26000,00

24000,00

22000,00

20000,00

18000,00

2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г 2021г 2022г

Рис. 6. Динамика и линия тренда мирового потребления электроэнергии, Вт-ч

Рис. 7. Динамика и временной тренд мирового ущерба, причиненного интернет-преступлениями в результате сообщений о киберпреступлениях, млн долл. США

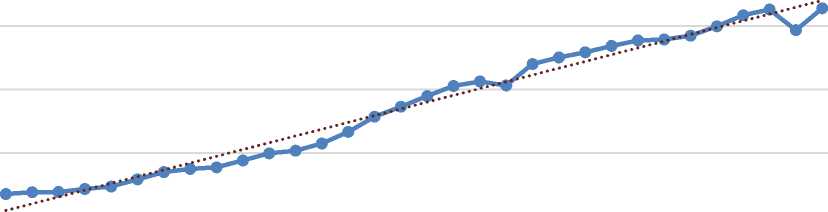

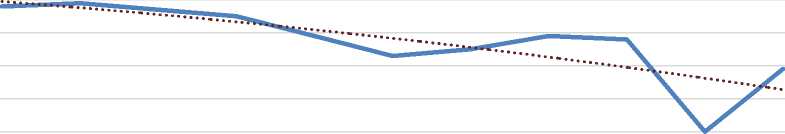

Во-вторых, выявлены тенденции снижения энергоемкости ВВП и сокращения выбросов СО2 на душу населения (рис. 8, 9, 10).

Однако является ли тренд долгосрочным и какова в нем роль цифровизации? Для проверки гипотезы влияния инструментов и моделей цифровой экономики (выраженное через объём созданных, собранных, скопированных и потребленных во всём мире данных) на состояние окружающей среды (выраженное в выбросах углекислого газа на душу населения) представляется необходимо использовать методы эталонной динамики (рис. 11–13).

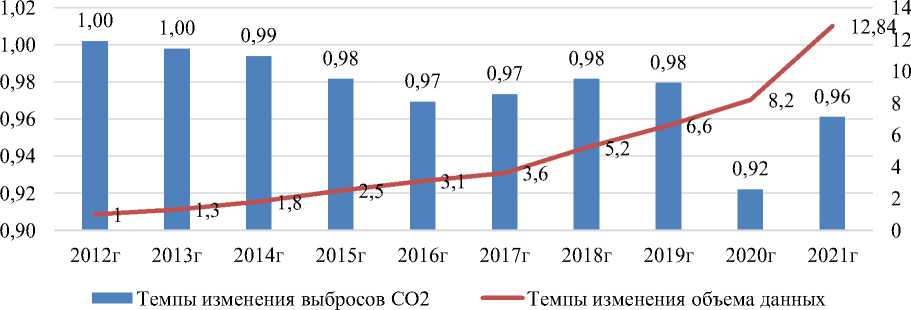

Как видно из рис. 11, темпы роста объёма созданных и использованных данных во много раз превышают темпы сокращения выбросов CO2 на душу населения. Это согласуется с рассмотренными выше утверждениями о наличии негативных явных и скрытых угроз, связанных с цифровизацией, и влиянием процессов создания и использования данных на окружающую среду. Прежде всего, это связано с тем, что для передачи, хранения и анализа данных требуются значительные затраты энергетических ресурсов. При этом рост энергетических ресурсов, связанный с необходимостью поддержания инфраструктуры данных, может превосходить их сокращение вследствие использования в энергетике цифровых моделей оптимизации процессов, например, цифровых двойников, а также создания сетей «smart grid» (умная электро- сеть). Об этом свидетельствуют результаты сопоставления темпов изменения выбросов CO2 на душу населения и энергоемкости ВВП (рис. 12).

Сопоставление темпов снижения энергоемкости ВВП и темпов роста созданных и использованных данных позволяет выявить значимую закономерность, проявляющуюся с 2018 года – замедление темпов снижения энергоемкости ВВП при резком росте объёма созданных и использованных данных (рис. 13).

Можно с уверенностью предсказать, что в дальнейшем снижение энергоемкости ВВП может не только не замедлиться, но возможно появление противоположной ситуации – роста энергоемкости ВВП. Это связано, прежде всего, с необходимостью создавать и поддерживать цифровую инфраструктуру, основой которой являются центры обработки данных.

Центры обработки данных (ЦОД), потребляющие большое количество электроэнергии, являются ключевым инфраструктурным элементом цифровой экономики. Рынок ЦОД как с точки зрения предложения услуг, так и спроса на строительство, является растущим. Высокий спрос на обработку данных в режиме реального времени, соответствующую новым технологиям, означает, что ЦОДы должны располагаться в непосредственной близости к клиентам. Внедрение «облачных» и «граничных» вычислений, локализации данных в рамках политики управления данными y = 213,29x + 7972,5

0>чгчеП"»1ПЮ1^оото>чгчеП"»1ПЮ1^оото>чгчеП"»1ПЮ1^оото>ч <т>сг><т>сг>сг>сг>сг>сг>сг>сг>оооооооооо^н^н^н^н^н^н^н^н^н^нгчсч mmmmmmmmmmoooooooooooooooooooooo

Рис. 8. Динамика и временной тренд мирового потребления электроэнергии, в мегатоннах нефтяного эквивалента

4,9

4,8

4,7

4,6

4,5

4,4

0,170

0,150

0,130

0,110

Рис. 9. Динамика и временной тренд энергоемкости ВВП, в тоннах условного топлива на единицу стоимости ВВП

y = –0,000x2 - 0,016x + 4,911

2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г 2021г

Рис. 10. Динамика выбросов углекислого газа на душу населения в мире, в тоннах на человека за год требует, чтобы ЦОДы находились в пределах их границ или регионов. Следовательно, с проблемами хранения и обработки данных столкнутся все регионы Российской Федерации.

С целью «защиты экологии и планеты в целом» все более популярными становятся «зеленые ЦОД». С целью поиска различных энергосберегающих решений на содержание «зеленых ЦОД»

Рис. 11. Динамика темпов изменения выбросов CO 2 и объема данных

Рис. 12. Динамика темпов изменения выбросов CO 2 и энергоемкости ВВП

1,00

0,95

0,90

0,85

0,80

0,75

0,98

0,95 0,920,90

0,88 0,888,2

1 1,3 1,8 2,5 3,1 3,6 5,2 ,6,6 0,840,83

12,8412

2012г 2013г 2014г 2015г 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г 2021г

^™ Темпы изменения энергоемкости ВВП ^^^^^ Темпы изменения объема данных

Рис. 13. Динамика темпов изменения энергоемкости ВВП и объема созданных данных

Некоторые принципы киберэкологичного бизнеса могут быть сформулированы следующим образом.

-

1. Принцип устойчивого развития: «Удовлетворение потребностей современного человека не должно негативно сказываться на возможности удовлетворения тех же потребностей будущих поколений». Обществу необходима разработка новой модели экономического развития, которая будет согласовываться с быстрыми темпами цифровизации.

-

2. Принцип дедупликации: замедление темпа роста возникновения копий информации и дублирующихся данных таким образом, чтобы сохранить целостность системы, с целью снижения расходов на хранение данных.

-

3. Принцип формирования культуры этичного обращения с данными в глобальном смысле: основная концепция состоит в разработке и принятии участниками рынка совместно с государством и представителями общественности комплекса мер, направленных на следование общечеловеческим этическим принципам – включая ответственность перед обществом – практик получения, хранения, управления, интерпретации, анализа, применения и ликвидации данных.

-

4. Принцип ценности: ценность данных определяется степенью их полезности и важности для владельца, а также возможностью безопасно передавать и обменивать цифровые данные.

-

5. Принцип экологичности данных: при организации системы хранения данных следует минимизировать влияние системы на окружающую среду путём контроля энергопотребления и экологичности как самой системы, так и вспомогательных систем, возникающих при подключении к мировой сети. Особое внимание следует уделять пропускной способности, задержкам и затратам на передачу данных.

Обсуждение и выводы

На карте глобальных вызовов человечества доминирующее место сегодня занимают технологические риски, одна из причин этого – цифровизация и порождаемые ею угрозы и проблемы. Цифровые технологии изменили привычные подходы к организации бизнес-процессов, структуру рынка труда, модели потребительского поведения и выбора, а также бизнес-модели создания, удержания и доставки ценности. Развитие ИКТ и Интернета стало важнейшим фактором социальных и экономических изменений, трансформировало методы взаимодействия правительства, бизнеса и граждан, привело к появлению новых способов решения проблем устойчивого развития. Используемые сегодня ООН показатели достижения целей устойчивого развития включают показатели доступа к Интернету и уровень использования ИКТ. Однако киберсреда и инфраструктура, необходимая для ее поддержания, не рассматриваются в контексте нанесения ущерба окружающей среде и человеку, к настоящему времени не выработано единого подхода относительно возможных непредвиденных последствий глобальной цифровизации. Это актуализирует изучение взаимосвязи киберпространства, окружающей и социальной сред, требует совершенствования понятийного аппарата цифровой экономики, совершенствования методических подходов к управлению устойчивым развитием, позволяющих использовать потенциал цифровых технологий при превентивном учете их негативного влияния на социо- и экосферы.

Базовым элементом системы устойчивого развития в цифровой среде является обеспечение киберэкологичности бизнеса. Киберсфера постепенно становится основной средой обитания человека, а нормативно-правовое и организационноуправленческое обеспечение процессов, протекающих в ней, является первостепенной задачей, как и изучение нарастающих проблем, связанных с процессами сбора, передачи, хранения и обработки данных.

По результатам статистического анализа выявлено, что параллельно с ростом количества созданных и используемых данных и снижением энергоемкости ВВП, растёт и потребление электроэнергии. Наблюдаемая с 2018 года закономерность – замедление темпов снижения энергоемкости ВВП при резком росте объёма созданных и использованных данных – может свидетельствовать о вероятности в ближайшем времени роста энергоемкости ВВП. Кроме того, темпы роста объёма созданных и использованных данных во много раз превышают темпы сокращения выбросов CO2 на душу населения, свидетельствуя о наличии не только «положительного», но и «отрицательного» потенциала цифровизации, ее негативном влиянии на окружающую среду. Это во многом связано с развитием цифровой инфраструктуры, работой центров обработки данных. Реализация принципов киберэкологии в процессах создания, передачи, хранения и использования данных и управления цифровой инфраструктурой является неотъемлемым элементом обеспечения устойчивого развития в новой, цифровой реальности.

Список литературы Устойчивое развитие в цифровой экономике: киберэкология бизнеса

- Винер Н. Кибернетика, или управление и связь в животном и машине. М.: Наука, 1983. 338 с.

- Грибов И.А. Информационное общество: от виртуальной реальности к реальной виртуальности // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. № 9 (23). Тамбов: Грамота, 2012.

- Добринская Д.Е. Киберпространство: территория современной жизни // Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и политология. 2018. № 1. URL: https://cyberleninka.ru/ar-ticle/n/kiberprostranstvo-territoriya-sovremennoy-zhizni (дата обращения: 06.07.2023).

- Калягина Л.В., Разумов П.Е. Категория «Данные»: понятие, сущность, подходы к анализу // Вестник КрасГАУ. 2014. № 4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kategoriya-dannye-ponyatie-suschnost-podhody-k-analizu (дата обращения: 11.01.2023).

- Кашкаров Д.Н. Основы экологии животных: учебное пособие. Ленинград: Государственное учебно-педагогическое издательство Наркомпроса РСФСР, 1944. 382 с.

- Кузнецова Ю.А. Виртуализация общества: «киберпротезирование» социальных форм взаимодействия // Вестник Санкт-Петербургского университета. Социология. 2021. № 4. URL: https://cyberle-ninka.ru/article/n/virtualizatsiya-obschestva-kiberprotezirovanie-sotsialnyh-form-vzaimodeystviya (дата обращения: 12.02.2023).

- Леонов Д.А., Селюкова Г.П. Экоинформатика и системы обработки экологических данных // Актуальные вопросы науки и хозяйства: новые вызовы и решения: сборник материалов LV Студенческой научно-практической конференции, Тюмень, 17–19 марта 2021 года. Тюмень: Государственный аграрный университет Северного Зауралья, 2021. С. 487–491. EDN: VHMIYG.

- Лисеев И.К. Экология как путь к объединению знания о естественном и социальном в человеке // Epistemology & Philosophy of Science. 2020. № 4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ekologiya-kak-put-k-obedineniyu-znaniya-o-estestvennom-i-sotsialnom-v-cheloveke (дата обращения: 12.02.2023).

- Некрасов А.С., Некрасова Н.А., Некрасов С.И. Воздействие информационных технологий на человека и его сознание // ЭСГИ. 2021. № 2 (30).

- Новиков Д.А. Кибернетика 2. 0 // Проблемы управления. 2016. № 1. С. 73–81.

- Новиков Д.А. Кибернетика: Навигатор. История кибернетики, современное состояние, перспективы развития. М.: ЛЕНАНД, 2016. 160 с. (Серия «Умное управление»)

- Парахонский А.П. Формирование информационного общества и развитие информационной экологии // Педагогика и современность. 2014. № 3. С. 20–28. EDN: SHOEEH.

- Петрова Е.В. Информационная среда и ее воздействие на человека: проблемы экологии человека в информационном обществе // Философские науки. 2017. № 5. С. 98–114. EDN: ZDPHHR.

- Поваров Г.Н. Ампер и кибернетика. М.: Сов. радио, 1977. 96 с.

- Трусов Ю.П. О предмете и основных идеях экологии // Философские проблемы глобальной экологии. М.: Наука, 1983.

- Чуйков Ю.С. Предмет и содержание современной экологии // Экологическое образование в ХХI веке: тезисы докладов второй межрегиональной научно-практической конференции исследовательских и образовательных организаций / под общ. ред. Ю.С. Чуйкова. Астрахань: Изд-во Нижневолжского центра экологического образования, 2001.

- Эшби У.Р. Введение в кибернетику / пер. с англ. Д.Г. Лахути; под ред. В.А. Успенского; с пре-дисл. А.Н. Колмогорова. М.: Изд-во иностр. лит., 1959. 432 с.

- Ampère A.-M. Essai sur la philosophie des sciences. Paris: Chez Bachelier, 1843. P. 140–142.

- Bühl A. Die virtuelle Gesellschaft des 21. Jahrhunderts: sozialer Wandel im digitalen Zeitalter. Wiesba-den: Westdeutscher Verlag, 2000. 200 s.

- Haeckel E. GenerelleMorphologie der Organismen. Allgemeine Grundzüge der organischen Formen-Wissenschaft, mechanischbegründetdurch die von Charles Darwin reformierteDeszen-denz-Theorie // Berlin: Druck und Verlag von Georg Reimer, 1866. Bd. 1: Allgemeine Anatomie der Organismen. 574 s.; Bd. 2: Allge-meine Entwicklungsgchichte der Organismen. 462 s.

- Hongji Yang, Feng Chen, and Suleiman Aliyu. 2017 // Modern software cybernetics. J. Syst. Softw. 124, C (February 2017), 169–186. DOI: 10.1016/j.jss.2016.08.095

- Rodríguez R.A., Riera R., Delgado J.D. Ecology: Science or philately? An interdisciplinary analysis of sustainability by exploring if it is possible to get more and more information by reducing collateral environmen-tal damages // Sci Total Environ. 2017 Oct 15;596-597:43-52. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2017.04.053. Epub 2017 Apr 14. PMID: 28412570.

- Tod M. Schuck, Cybernetics, Complexity, and the Challenges to the Realization of the Internet-of-Things // Procedia Computer Science. 2021. Vol. 185. P. 45–54. ISSN 1877-0509. DOI: 10.1016/ j.procs.2021.05.040.

- Данные о мировой энергетике и климате. URL: https://energystats.enerdata.net/electricity/electricity-domestic-consumption-data.html

- Независимый информационно-аналитический центр, посвященный информационной безопасности. URL: https://www.anti-malware.ru/

- Аналитика рынка. URL: https://www.statista.com/

- Портал выбора технологий и поставщиков «TAdviser». URL: https://www.tadviser.ru/index.php

- Портал Организация Объединенных Наций. URL: https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/ sustainable-development-goals/

- Портал о современной фундаментальной науке. URL: https://postnauka.ru/faq/83781

- Современный экономический словарь. URL: https://dic.academic.ru

- Центр исследований и экологического инжиниринга. URL: https://hpb-s.com/news/leed-certification/

- The Global Risks Report (2022). URL: https://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Global_ Risks_Report_2022.pdf

- The Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). URL: https://www.oecd.org

- The Centre for Competition, Regulation and Economic Development (CCRED) in the Faculty of Eco-nomic and Financial Sciences at the University of Johannesburg. URL: https://www.competition.org.za/