Устойчивость и электромагнитная совместимость устройств и систем электропитания

Автор: Дмитриков В.Ф., Шушпанов Д.В., Капралов Г.Н., Петроченко А.Ю.

Журнал: Физика волновых процессов и радиотехнические системы @journal-pwp

Статья в выпуске: 3 т.20, 2017 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены основные вопросы, возникающие при проектировании и разработке устройств и систем электропитания - электромагнитная совместимость отдельных узлов в системе электропитания, их устойчивость, а также устойчивость всей системы электропитания.

Импульсный преобразователь напряжения, распределенная система электропитания, устойчивость, фильтр, отрицательная обратная связь

Короткий адрес: https://sciup.org/140256017

IDR: 140256017

Текст научной статьи Устойчивость и электромагнитная совместимость устройств и систем электропитания

Современная концепция построения систем электропитания индустриального и специального назначения основана на унификации энергетически эффективных импульсных источников электропитания различных видов энергии, различных уровней мощности, с различными входными и выходными напряжениями и т. д. в модульном исполнении.

Наличие большого количества, зачастую противоречивых, требований к системам вторичного электропитания (СВЭП), вынуждает применять в ее составе значительный набор специализированных устройств, разрешающих эти противоречия: преобразователей напряжения (DC/DC) с многоконтурными линейными и нелинейными ОС, являющихся сложными дискретно-нелинейными устройствами; пассивных и активных сетевых защитных устройств; пассивных и активных фильтров радиопомех; выпрямителей с активным корректором коэффициента мощности; устройств управления, контроля, связи, диагностики, требующих, к тому же, определенного резервирования.

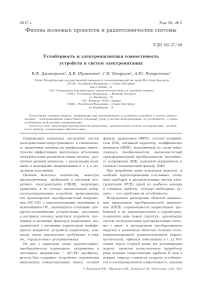

На рис. 1 приведена схема транзисторного преобразователя переменного напряжения в постоянное напряжение – AC/DC преобразователя. Она содержит: устройство ограничения импульсных коммутационных помех, сетевой фильтр радиопомех (ФРП), сетевой выпрямитель (СВ), активный корректор коэффициента мощности (ККМ), выполненный по схеме повышающего преобразователя, высокочастотный трансформаторный преобразователь постоянного напряжения (ПН), выходной выпрямитель и силовой сглаживающий фильтр (СФ).

При разработке даже отдельных модулей, и особенно агрегатированных (составных, сложных) приборов и распределенных систем электропитания (РСП) одной из наиболее важных и сложных проблем, которые необходимо решить – это проблемы их устойчивости.

Непрерывное расширение областей применения импульсных преобразователей напряжения (ИПН) сопровождается возрастанием требований к их характеристикам и параметрам, появлению ряда новых структур, организации систем электропитания (распределенные системы с двух- и трехкратным преобразованием энергии) в различных областях техники (телекоммуникационной, радиолокационной, гидроакустической, офисных помещениях и т. д.). Это ставит перед теорией новые все усложняющие задачи, выявляя недостаточную проработку ряда важных теоретических проблем. К ним в первую очередь относятся вопросы устойчивости и электромагнитной совместимости, анализа

Рис. 1. Схема транзисторного AC/DC преобразователя

а )

б )

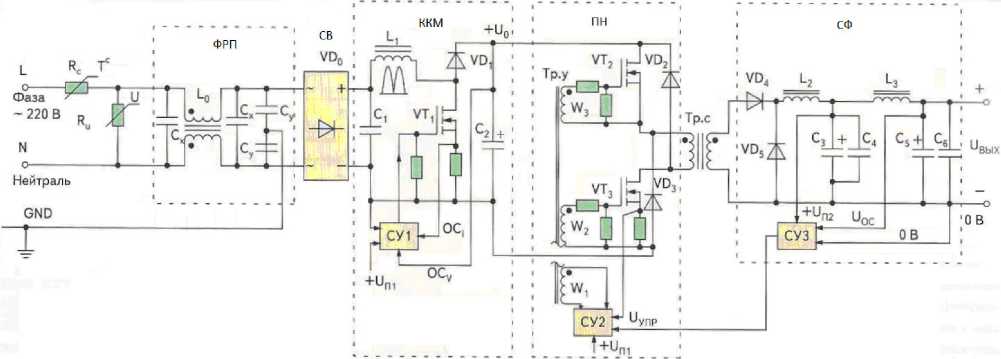

Рис. 2. Распределенная система электропитания: а ) с шиной переменного тока, б ) с шиной постоянного тока

нелинейных колебаний, возникающих при нарушении устойчивости.

Решение проблемы устойчивости современных импульсных источников вторичного электропитания (ИВЭП) усложняется тем, что они имеют многоконтурные линейные и нелинейные отрицательные обратные связи (ООС) и являются дискретно-нелинейными замкнутыми системами, сложность исследования их общеизвестна и теория их анализа и синтеза развивается.

Одна из основных причин возбуждения модулей, агрегатируемых (составных) приборов, распределенных систем электропитания (РСП)

заключается в том, что все ИП со стабилизированным выходным напряжением, т. е. с ООС имеют комплексные входные и выходные сопротивления с отрицательной резистивной составляющей дифференциального входного сопротивления.

При интегрировании системы, содержащей входной реактивный LC-фильтр и ИПН, системы, осуществляющие двух- или трехкратное преобразование энергии (когда импульсный преобразователь работает на импульсный преобразователь) и т. п., при использовании отдельных модулей, устойчиво работающих на резистив- ную нагрузку, очень часто происходит возбуждение и даже выход из строя всей системы.

На рис. 2 приведены структурные схемы распределенных систем электропитания с шинами переменного тока 220 В, 50 Гц и постоянного 28 В тока (трехкратное преобразование энергии) для особо ответственных потребителей (рис. 2, а ) и РСП с шиной постоянного тока (двухкратное преобразование энергии) и поддержкой электропитания с помощью аккумуляторной батареей (АБ) (рис. 2, б ). До шины имеем централизованное питание, а после шины – питание распределенной в пространстве функциональной аппаратуры – децентрализованное.

Рассчитывая передаточную характеристику двух каскадно-соединенных четырехполюсников через матрицы A-параметров, можно показать, что передаточная функция H ( jw ) двух четырехполюсников зависит не только от передаточных функций каждого четырехполюсника, но и отношения комплексного выходного сопротивления первого четырехполюсника Z ВЫх( j to ) к входному комплексному сопротивлению второго четырехполюсника Z В2Х ( j to ) [1-16]:

H ( j to )L„ ■ H 2 ( j to )

H ( j to ) =------ / 2(2) ■ . (1)

1 + Z ВЫХ( j to)/ Z ВХ( j to )

Если на некоторой частоте, при определенных параметрах четырехполюсников будет выполняться соотношение Z Ввы1х( j to )/ Z (2Х ( j to ) =- 1, то в данной системе согласно (1) возникает автоколебательный режим, т. е. система будет не работоспособной или даже может выйти из строя.

Синтез систем управления ИПН осуществляется при заданных схеме и параметрах силовой части, являющейся объектом управления . В связи с этим анализ и расчет силовой части ИПН является важным этапом, предшествующим синтезу системы управления и оказывающим существенное влияние как на этап синтеза системы управления, так и на характеристики ИПН с замкнутой системой управления.

Таким образом, вместе с анализом и синтезом устройств управления, обеспечивающих устойчивость отдельного модуля ИПН, необходимо решить более сложную проблему – проблему устойчивости агрегатированного (сложного, составного) прибора, устойчивость распределенной системы электропитания.

Следующая не менее важная и не решенная проблема заключается в том, что отечественные разработчики модулей ИПН осуществляют анализ и синтез устройств и систем управления с учетом, что ИПН работает на резистивную нагрузку. Однако в реальности нагрузка всегда комплексная: линейная активно-емкостная или активно-индуктивная или сложная нелинейная комплексная нагрузка (другой преобразователь, емкостный выпрямитель и т. д.).

Таким образом, при проектировании и синтезе устойчивых отдельных модулей ИПН и агре-гатированых приборов, распределенных систем электропитания, осуществляющих двух- или трехкратное преобразование энергии, необходимо согласно (1) обеспечивать, во-первых, устойчивость отдельных модулей с достаточным запасом устойчивости по амплитуде и фазе, во-вторых, проектировать агрегатиро-ванный прибор или распределенную систему таким образом, чтобы не выполнялось условие Z (1 ( j to )/ Z (2) ( j to ) = - 1.

ВЫХ ВХ

Современные радиоэлектронные, радиотехнические и связные системы и устройства предъявляют все более жесткие требования к статическим (стабильность выходного напряжения, величина высокочастотных и низкочастотных пульсаций), динамическим (величина перерегулирования, время установления выходного напряжения при включении или отключении источника питания, скачкообразном изменении входного напряжения или нагрузки) и массогабаритным характеристикам вторичных источников электропитания.

Для стабилизации выходных характеристик и улучшения динамических характеристик обычно используется обратная связь по выходному напряжению или току, а для обеспечения или повышения запаса устойчивости используются корректирующие звенья в цепях обратной связи или контура обратной связи по различным переменным состояния [6 - 8; 17 - 22].

Основная проблема, которую необходимо решить в импульсных источниках питания с ООС по выходному напряжению, заключается в обеспечении достаточно большой глубины ООС, а, следовательно, коэффициента стабилизации выходного напряжения или тока и, одновременно, обеспечении достаточного запаса устойчивости по фазе и амплитуде и хорошего качества динамических характеристик.

Как отмечалось выше, импульсные преобразователи являются дискретно нелинейными замкнутыми системами. Для исследования устойчивости работы данных устройств исполь- зуется метод усреднения и линеаризации дискретно нелинейных систем [5–7; 19–22]. Этот метод позволяет перейти от дискретно нелинейной системы к непрерывной линейной, получить частотную передаточную функцию петлевого усиления разомкнутой петли ООС и с использованием частотных критериев Боде определить устойчивость системы, полосу подавления низкочастотных пульсаций и коэффициент стабилизации выходных параметров [6-8; 17-22]. Основное достоинство метода усреднения и линеаризации – возможность определения частотной передаточной функции разомкнутой петли ООС в аналитическом виде, а, следовательно, возможность реализации синтеза цепи ООС по требуемым амплитудным и фазочастотным характеристикам петлевого усиления ИПН. Передаточная функция замкнутой или разомкнутой системы импульсных преобразователей напряжения зависит от передаточной функции ее непрерывной части (сглаживающих фильтров), а также типа и числа контуров обратной связи и корректирующих звеньев в цепи обратной связи.

Метод усреднения и линеаризации является приближенным методом. Причем погрешность возникает как при усреднении, т. е. замене уравнений, описывающих переменные состояния системы на различных интервалах работы ИПН одним непрерывным дифференциальным уравнением, так и при линеаризации полученного непрерывного нелинейного уравнения на этапе усреднения. Погрешность метода усреднения и линеаризации в указанных работах не рассматривалась.

Точность метода усреднения и линеаризации зависит от отношения частоты коммутации силовых транзисторов к частоте единичного петлевого усиления; величины пульсаций; коэффициента заполнения (отношения длительности импульса тока через транзистор преобразователя к периоду коммутации); величины возмущений (величины скачка входного напряжения и сопротивления нагрузки) и т. д. [23].

Погрешность расчета АЧХ и ФЧХ петлевого усиления ИПН зависит от многих параметров: отношения тактовой частоты переключения транзисторов к частоте единичного петлевого усиления fT/f0, коэффициента стабилизации выходного напряжения KСТ, коэффициента пульсаций выходного напряжения с частотой коммутации транзисторов, коэффициента заполнения импульсов на входе силового сгла- живающего фильтра (отношение длительности открытого состояния транзистора к длительности периода D = tи / T) и частоты. Например, на полутактовой частоте fT /2, на которой, как правило, начинается возбуждение ИПН, погрешность расчета АЧХ и ФЧХ петлевого усиления линеаризованной модели ИПН при работе ИПН на однозвенный сглаживающий фильтр с коэффициентом подавления пульсаций 44 дБ и одноконтурной ООС по выходному напряжению, коэффициентом стабилизации Kст = 25 дБ при работе на резистивную нагрузку и соотношением f / fT = 0,15 соответственно равны 5 дБ и 20° [23]. Величина погрешностей расчета АЧХ и ФЧХ растет с ростом отношения f0 /fT , коэффициента стабилизации и коэффициента пульсаций.

Для данного ИПН при коэффициенте стабилизации K ст = 44 дБ расчеты, полученные с использованием метода усреднения и линеаризации, определяют устойчивый режим работы с запасом устойчивости по фазе порядка 30 ° , тогда как расчет временных характеристик (выходного напряжения и тока дросселя) ИПН численным методом и физический макет показывают неустойчивый режим работы [23].

Для улучшения качества динамических процессов при различных возмущающих воздействиях, т. е. обеспечения малой величины перерегулирования (для современных цифровых систем связи величина перерегулирования ограничивается жесткими нормами: G дин = ± 2 %), малой длительности переходных процессов (до десятков микросекунд), снижения низкочастотных пульсаций (гармоник выпрямленного сетевого напряжения) до десятков – единиц милливольт, стабильности выходных характеристик до единиц – долей процента при обеспечении устойчивой работы ИПН, необходимо исследовать и сравнить устойчивость работы и динамические характеристики ИПН с различными контурами обратной связи и различными корректирующими звеньями, различными типами сглаживающих фильтров и различным их ослаблением на тактовой частоте, при различной глубине ООС, различных сопротивлений потерь в конденсаторах и дросселях сглаживающего фильтра при изменении параметров и характера нагрузки.

Если расчет энергетических параметров ИПН таких как средние и максимальные значения токов и напряжений транзисторов, диодов, дрос- селя сглаживающего фильтра, регулировочная характеристика и другие энергетические характеристики ИПН проведены в литературе достаточно корректно, то расчет важнейшего параметра ИПН как пульсации выходного напряжения с тактовой частотой проводится только по первой гармонике прямоугольных импульсов на входе СФ. Если расчет пульсаций по первой гармонике напряжения прямоугольных импульсов еще возможен с некоторой погрешностью в реактивных LC-фильтрах без резистивных потерь в конденсаторах и дросселях фильтра (что на практике невозможно), то при учете реальных резистивных потерь в конденсаторе сглаживающего фильтра и форма, и величина пульсаций резко отличаются от пульсаций в СФ без потерь [4–8]. Поэтому точный расчет величины и формы пульсаций с учетом резистивных потерь в конденсаторе СФ и с учетом всех гармоник прямоугольных импульсов на входе СФ просто необходим.

В настоящее время в различных областях техники широко используются агрегатированные (составные, сложные) и распределенные системы электропитания по постоянному току. В качестве подсистем используются энергетически высокоэффективные бестрансформаторные высокочастотные импульсные источники питания различных типов (понижающие, повышающие, инвертирующие; однотактные и двухтактные, многофазные и т. д.).

Сложность анализа и проектирования распределенной системы электропитания, использующей в качестве подсистемы высокочастотные импульсные источники как целой системы, чрезвычайно велика. Поэтому в настоящее время существует отечественная практика, когда каждая подсистема разрабатывается индивидуально без учета взаимного влияния подсистем друг на друга, а затем они интегрируются, чтобы сформировать полную систему электропитания.

Одной из наиболее важных задач, возникающих при интеграции отдельных блоков в систему, является обеспечение устойчивости распределенной системы электропитания, а также преобразователей с входными фильтрами; преобразователя, работающего на преобразователь; параллельно работающих преобразователей, которая нарушается из-за взаимодействия подсистем. Подсистема, работающая в автономном режиме с большим запасом устойчивости по фазе и амплитуде и обладающая хорошими статическими и динамическими свойствами, может перейти в режим автоколебаний, и в ней могут существенно ухудшиться статические и динамические характеристики после интеграции подсистем в единую систему электропитания [5–16]. Эти обстоятельства приводят к необходимости исследовать причины, влияющие на устойчивость работы распределенной системы электропитания, ухудшение ее характеристик и разработать методику проектирования распределенной системы электропитания с учетом снижения или устранения вредного влияния различных подсистем друг на друга.

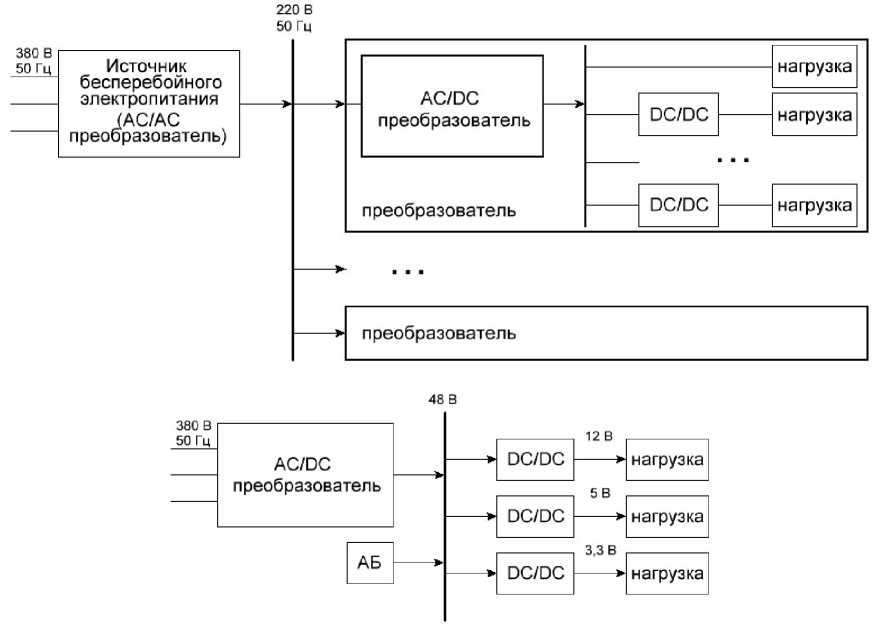

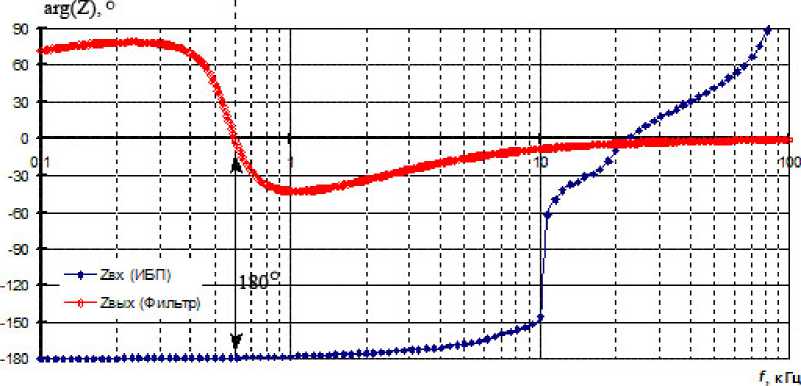

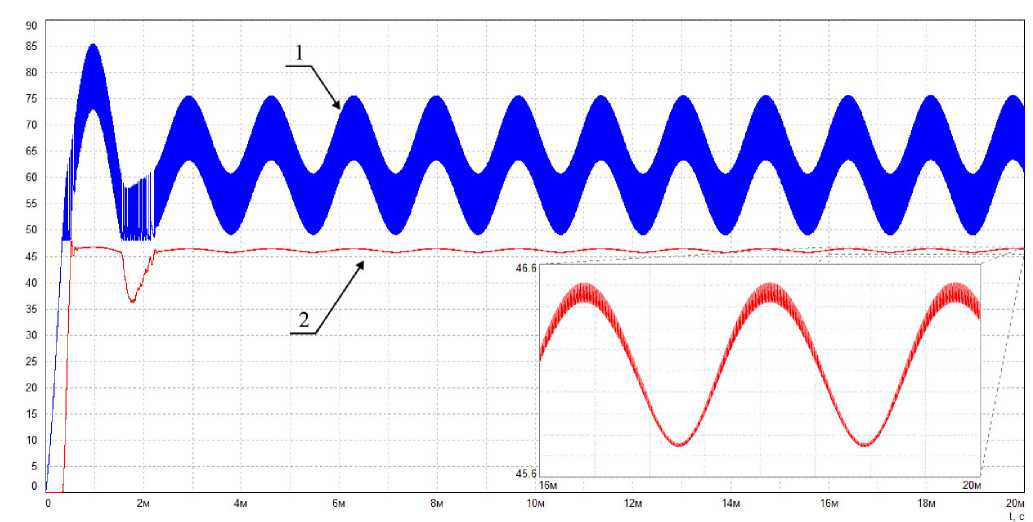

Рассмотрим пример неустойчивости системы «фильтр электромагнитных помех – импульсный преобразователь напряжения». На рис. 3 приведены частотные зависимости выходного сопротивления сетевого фильтра радиопомех и входного сопротивления ИПН, показывающее выполнения условия Z В(1Ы)Х( j ω ) Z В(2Х) ( j ω ) = - 1. Временные диаграммы (выходное напряжение фильтра и выходное напряжение ИПН) показывают возникновения автоколебаний (рис. 4). Напряжение пульсаций выходного напряжения ИПН равно одному вольту. Это превышает в 16 раз напряжение пульсаций в номинальном режиме (60 мВ).

Основные вопросы, которые надо решить при проектировании входного фильтра радиопомех, чтобы система электропитания, в которую входит этот фильтр, была устойчива и соответствовала нормативным документам по технике безопасности:

-

– обеспечение требуемого подавления ФРП в широкой полосе частот (9 кГц – 100 МГц);

-

– ограничение максимального значения выходного сопротивления ФРП ниже входного резистивного сопротивления ИПН;

-

– обеспечение тока утечки ФРП д л я се т и переменного тока не более 6 мА.

К сожалению, многие разработчики систем электропитания опускают два последних пункта из рассмотрения при проектировании всей системы электропитания и только на этапе отладки решают эти вопросы, что резко увеличивает проектирование и разработку системы электропитания, а также ухудшает технические характеристики данной системы электропитания.

В случае покупки ФРП необходимо проверить удовлетворяет ли он требованиям по ослаблению электромагнитных помех от преобразователя в

Рис. 3. Выходное сопротивление сетевого фильтра и входное сопротивления ИПН (автоколебательный режим в системе «входной фильтр-преобразователь»)

Рис. 4. Временные диаграммы (автоколебательный режим): 1 – напряжение на выходе фильтра; 2 – напряжение на выходе преобразователя сеть в заданной полосе частот, имеет ли он требуемое выходное сопротивление, обеспечивающее устойчивую работу системы «ФРП – ИПН» на конкретный преобразователь и обеспечивает ли токи утечки, соответствующие нормативным документам для конкретной аппаратуры.

Необходимо учитывать особенность анализа устойчивости и причины возникновения автоколебательных режимов в распределенных системах электропитания, обусловленные возникновением внутренней отрицательной обратной связи в каскадно-соединенных преобразователях, и определяемой отношением комплексного выходного сопротивления ведущего преобразователя к комплексному входному сопротивлению ведомого преобразователя.

Критерий устойчивости (1) позволяет определять устойчивость распределенных систем электропитания по амплитуде и фазе, если между преобразователями (нелинейными импульсными устройствами) будет стоять линейное звено (фильтр). Это, как правило, всегда выполняется на практике. Однако данный критерий не всегда позволяет определить возможную частоту автоколебаний из-за режима разрывного тока дросселя СФ, названного режимом «большого» сигнала, когда частота автоколебаний может уменьшаться относительно частоты определяемой критерием (1).

В случае двух каскадно-соединенных преобразователей без наличия дополнительного фильтра между ними линейный критерий (1) не работает из-за нелинейности двух взаимосвязанных нелинейных устройств. В такой системе следует определять условия возбуждение системы, используя другие (нелинейные) критерии.

Список литературы Устойчивость и электромагнитная совместимость устройств и систем электропитания

- Ridley R.B., Cho B.H., Lee F.C. Analysis and interpretation of loop gains of multiloop - controlled switching regulators // IEEE Trans. Power Electron. 1998. Vol. 3. № 4. P. 271-280.

- Cho B.H., Lee F.C. Measurement of loop gain with the digital modulator // IEEE Trans. Power Electron. 1986. Vol. PE1. № 1. P. 55-62.

- Дмитриков В.Ф., Самылин И.Н. Влияние комплексной нагрузки на устойчивость работы и динамические характеристики импульсных источников питания // Практическая силовая электроника. 2006. Вып. 21. С. 15-18.

- Дмитриков В.Ф., Самылин И.Н. Устойчивость импульсных преобразователей в распределенных системах электропитания // Электронные компоненты. 2006. Вып. 4. С. 12-15.

- Шушпанов Д.В. Высокоэффективные импульсные преобразователи напряжения с ШИМ и распределенные системы электропитания на их основе. Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. Специальность: 05.12.04 - «Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения». СПб, 2005.

- Дмитриков В.Ф., Сергеев В.В., Самылин И.Н. Повышение эффективности преобразовательных и радиотехнических устройств. М.: Радио и связь, 2005. 424 с.

- Самылин И.Н. Развитие теории, принципов построения транзисторных преобразователей напряжения и распределенных систем электропитания на их основе. Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук. Специальность: 05.12.04 - «Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения». СПб, 2006. 434 с.

- Смирнов В.С. Эквивалентные частотные характеристики транзисторных ключевых устройств с отрицательной обратной связью. Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. Специальность: 05.12.04 - «Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения». СПб, 2007. 261 c.

- Дмитриков В.Ф., Коржавин О.А., Шушпанов Д.В. Устойчивость распределенной системы электропитания с учетом промежуточных фильтров // Практическая силовая электроника. 2010. № 4. Вып. 40. С. 28-35.

- Middlebrook R.D. Input filter considerations in design and application of switching regulators // IEEE Power Electronics Specialists Conference. 1977. P. 36 - 57.

- Mitchell D.M. Power line filter design considerations for dc-dc converters // IEEE Industry Applications Magazine. November/December. 1999. P. 16-26.

- Middlebrook R.D. Design techniques for preventing input-filter oscillations in switched-mode regulators // Proc. Fifth National Solid-State Power Conversion Conference. 1978. P. A.3.1-A.3.16.

- Lee F.C., Yu Y. Input-Filter Design for Switching Regulators // IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems. 1979. Vol. AES-15. № 5. P. 627-634.

- Wildrick C.M. Stability of distributed power supply systems. Master’s thesis, Virginia Polytechnic Institute and State University. Blacksburg, 1993. 90 p.

- Cho B.H., Choi B. Analysis and design of multi-stage distributed power supply systems // INTELEC Conf. Proc. 1991.

- Schulz S.E. System interactions and design considerations for distributed power systems. Master’s thesis, Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, VA, 1991.

- Беловицкий О.И., Самылин И.Н., Шушпанов Д.В. Исследование динамических и статических характеристик импульсного преобразователя повышающего типа с корректирующими звеньями // Известия высших учебных заведений России. Радиоэлектроника. 2004. № 2. С. 42-52.

- Дмитриков В.Ф., Беловицкий О.И., Самылин И.Н. Исследование статических и динамических характеристик импульсных преобразователей понижающего типа при использовании фильтров с различными характеристиками // Известия высших учебных заведений России. Радиоэлектроника. 2004. № 3. С. 39-49.

- Коржавин О.А. Динамические характеристики импульсных полупроводниковых преобразователей и стабилизаторов постоянного напряжения. М.: Радио и связь, 1997. 300 с.

- Самылин И.Н. Исследование и разработка импульсных преобразователей напряжения с широтным регулированием с улучшенными динамическими и массогабаритными характеристиками. Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. Специальность: 05.12.04 - «Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения». СПбГУТ, им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, 2001. 252 с.

- Исследование динамических характеристик импульсного преобразователя напряжения с различными фильтрами и контурами обратной связи / В.Ф. Дмитриков [и др.] // Труды учебных заведений связи СПбГУТ. 2002. № 168. С. 309-316.

- Исследование устойчивости импульсных преобразователей с ШИМ / В.Ф. Дмитриков [и др.] // Межвузовский сборник научных трудов СПбГТУРП. 2002. С. 237-249.

- Самылин И.Н., Шушпанов Д.В., Сайко Н.Ю. Оценка погрешности метода усреднения и линеаризации для импульсного преобразователя напряжения понижающего типа с обратной связью по выходному напряжению // Труды учебных заведений связи СПбГУТ. 2005. № 173. C. 199-211.