Устойчивость к пиренофорозу (Pyrenophora tritici-repentis) у сортов озимой мягкой пшеницы (Triticum aestivum L.), возделываемых на территории Тамбовской области

Автор: Коваленко Н.М., Зеленева Ю.В., Судникова В.П.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Продуктивность, качество и технологии

Статья в выпуске: 5 т.58, 2023 года.

Бесплатный доступ

Тамбовская область входит в состав Центрально-Черноземного региона с высокоразвитым зерновым производством. В структуре посевных площадей зерновые составляют 50-55 % пашни. Урожайность, валовые сборы и качество зерна в регионе существенно варьируют и определяются многими факторами, в том числе поражением растений грибными фитопатогенами. Гриб Pyrenophora tritici-repentis - возбудитель пиренофороза, или желтой пятнистости, опасной болезни пшеницы, которая быстро прогрессирует в зернопроизводящих странах. Внедрение в сельскохозяйственное производство устойчивых к болезням сортов - экономически выгодный и экологически безопасный метод защиты растений, повышающий эффективность химических и агротехнических мероприятий. В настоящей работе при изучении расового состава популяции P. tritici-repentis на территории Тамбовской области впервые идентифицированы пять рас патогена. При этом преобладали расы, продуцирующие PtrToxС, реже встречались расы с экзотоксином, кодируемым геном ToxA . Кроме того, впервые отобраны восемь сортов пшеницы, которые обладали высокой устойчивостью к фитопатогену в полевых и лабораторных условиях, также подтвердилась их невосприимчивость к PtrToxА при молекулярном скрининге. Цель работы - проанализировать коллекцию изолятов Pyrenophora tritici-repentis из тамбовской популяции 2022 года по расовому составу, оценить устойчивость сортов озимой мягкой пшеницы к возбудителю желтой пятнистости, а также идентифицировать в генотипе сортов доминантный/рецессивный аллель гена Tsn1 . Материалом для исследований служили 28 сортов озимой мягкой пшеницы ( Triticum aestivum L.). Из них 20 были допущены к использованию в 2022 году: Антонивка, Безенчукская 380, Бирюза, Доминанта, Дон 93, Донэра, Донской Сюрприз, Звонница, Изюминка, Инна, Липецкая звезда, Льговская 4, Мироновская 100, Мироновская 808, Московская 39, Московская 40, Московская 56, Одесская 200, Синтетик, Скипетр. Остальные 8 сортов - Косовица, Круиз, Лагуна, Латыневка, Льговская 167, Престиж, Проза, Спартак - не районированные . Устойчивость сортов пшеницы к P. tritici-repentis оценивали в лабораторных условиях в 2022 году по общепринятой методике. Инфекционный материал принадлежал популяции гриба, собранной в Тамбовской области. Выделение моноконидиальных изолятов P. tritici-repentis из 19 пораженных образцов озимой мягкой пшеницы в чистую культуру на питательную среду V4 позволило получить 68 изолятов. Реакцию проростков пшеницы на инокуляцию суспензией P. tritici-repentis оценивали на 5-6-е сут. Расовый состав популяции P. tritici-repentis изучали по международной методике с использованием набора дифференциаторов, состоящего из сорта Glenlea и линий 6В365, 6В662 - идентификаторов токсинов PtrToxA, PtrToxC и PtrToxB, по реакции листьев (некроз/хлороз) на внедрение фитопатогена. Полевая оценка была дана сортам пшеницы на стационарном участке Среднерусского филиала ФНЦ им. И.В. Мичурина (Тамбовская обл., Тамбовский р-н) в 2020-2022 годах. Сорта оценивали на естественном инфекционном фоне. Геномную ДНК из листьев 5-суточных проростков пшеницы выделяли стандартным методом СТАВ/хлороформ. После количественной оценки концентрацию ДНК нормализовали до 30 нг/мкл для проведения ПЦР. Скрининг изолятов на присутствие доминантного или рецессивного аллеля Tsn1 / tsn1 проводили с использованием праймеров Xfcp623F/Xfcp623R. Среди изолятов P. tritici-repentis , выделенных из образцов озимой мягкой пшеницы на территории Тамбовской области, были распространены три расы, из которых раса 4 не продуцировала токсины PtrToxA, PtrToxB и PtrToxС, раса 3 продуцировала токсин PtrToxС, раса 1 - PtrToxA и PtrToxС. К редким были отнесены расы 8 (PtrToxA, PtrToxB и PtrToxС) и 2 (PtrToxA). Расы 5 (PtrToxB), 6 (PtrToxB и PtrToxС) и 7 (PtrToxA и PtrToxB) в популяции отсутствовали. Раса 3, продуцирующая экзотоксин, кодируемый геном ToxС , имела наибольшую представленность в популяции P. tritici-repentis на территории Тамбовской области, реже отмечали расы, продуцирующие PtrToxА . С практической

Pyrenophoratritici-repentis, toxa, toxb, toxс, tsn1, желтая пятнистость, пиренофороз, пцр, пшеница

Короткий адрес: https://sciup.org/142239860

IDR: 142239860 | УДК: 633.11:632.4 | DOI: 10.15389/agrobiology.2023.5.915rus

Текст научной статьи Устойчивость к пиренофорозу (Pyrenophora tritici-repentis) у сортов озимой мягкой пшеницы (Triticum aestivum L.), возделываемых на территории Тамбовской области

Тамбовская область входит в состав Центрально-Черноземного региона Российской Федерации и принадлежит к полосе развитого земледелия, что определяет повышенную роль аграрного сектора в экономике. В структуре посевных площадей Тамбовской области наибольшую долю занимают зерновые культуры: озимая и яровая пшеница (в среднем 31 % от общего размера площадей в регионе), озимый и яровой ячмень (20 %), кукуруза на зерно (7 %) (1, 2). По данным ФГБУ Россельхозцентр по Тамбовской области (2), в 2020 и 2021 годах самыми популярными были сорта озимой мягкой пшеницы Московская 56, Московская 40, Скипетр, в 2022 году — Московская 56 и два сорта краснодарской селекции (Алексеич и Гром).

В настоящее время среди вредоносных грибных болезней пшеницы, распространенных на территории области, особую экономическую значимость приобретает желтая пятнистость, или пиренофороз. Возбудитель болезни — гриб Pyrenophora tritici-repentis (Died.) Drechsler. Это одна из наиболее вредоносных болезней пшеницы, которая встречается во всех районах возделывания культуры (3-5). P. tritici-repentis способен поражать вегетативную надземную часть растений и зерновки, но обычно наиболее заметен на листьях. Некрозы и хлорозы на тканях растений приводят к нарушению метаболизма хозяина, снижению качественных и количественных показателей урожайности. В годы эпифитотий потери урожая могут превышать 50 % (6).

Гриб P. tritici-repentis известен своей способностью синтезировать некротрофные эффекторы (necrotrophic effectors, NEs), в том числе специфичные к хозяину токсины (host selective toxins, HSTs), которые функционируют как факторы патогенности. У вида P. tritici-repentis описаны три некротрофных эффектора — PtrToxA, PtrToxB и PtrToxC. При этом существует большее количество NEs (7-9). PtrToxA и PtrToxB представляют собой белки, PtrToxC — низкомолекулярное соединение небелковой природы (10-12).

В зависимости от производства NEs штаммы P. tritici-repentis разделяют на восемь рас. PtrToxA выделяется расами 1, 2, 7 и 8, PtrToxB — расами 5, 6, 7 и 8, PtrToxC — расами 1, 3, 6 и 8 (13). Раса 4 не секретирует ни одного из трех известных токсинов, специфичных к хозяину, и считается авирулентной согласно существующей расовой модели (14, 15).

В настоящей работе при изучении расового состава популяции P. tritici-repentis на территории Тамбовской области впервые идентифицированы пять рас патогена. При этом преобладали расы, продуцирующие PtrToxС, реже встречались расы с экзотоксином, кодируемого геном ToxA . Кроме того, впервые отобраны восемь сортов пшеницы, которые обладали высокой устойчивостью к фитопатогену в полевых и лабораторных условиях, также подтвердилась их невосприимчивость к PtrToxА при молекулярном скрининге.

Цель работы — проанализировать коллекцию изолятов Pyrenophora tritici-repentis из тамбовской популяции 2022 года по расовому составу, оценить устойчивости сортов озимой мягкой пшеницы к возбудителю желтой пятнистости, а также идентифицировать в генотипе сортов доминантный/ре-цессивный аллель гена Tsn1 .

Методика. Образцы пораженных листьев пшеницы собирали в 2022

году на опытных и производственных полях ФНЦ им. И.В. Мичурина (Тамбовская обл,, Тамбовский р-н). Метеоусловия года способствовали развитию желтой пятнистости. Все образцы были собраны в фазу созревания, в стадию молочно-восковой спелости растений (75-85 по шкале Zadoks). Собирали листья с типичными внешними признаками болезни и гербаризировали. Всего было собрано 19 инфекционных образцов с сортов пшеницы ( Triticum aestivum L.): Безенчукская 380, Бирюза, Звонница, Изюминка, Инна, Косовица, Лагуна, Латыневка, Липецкая звезда, Льговская 167, Льговская 4, Мироновская 100, Мироновская 808, Москавская 39, Московская 40, Престиж, Проза, Синтетик, Спартак. Под инфекционным образцом понимали листья с хорошо выраженными симптомами пиренофороза, собранные на одном поле по его диагонали через равные расстояния в одно время (16).

В дальнейшем образцы анализировали в лабораторных условиях, выделяли чистую культуру гриба на питательную среду V4, которая состояла из 150 мл смеси соков четырех овощей, 850 мл воды и 1,5 г CaCO 3 (17). Конидальные изоляты использовали для оценки сортов пшеницы на устойчивость к пиренофорозу в условиях лаборатории и изучения расового состава популяции гриба.

При оценке на устойчивость к пиренофорозу в лабораторных условиях (2022 год) материалом служили 28 сортов озимой мягкой пшеницы ( Triticum aestivum L.). Из них 20 были допущены к использованию в 2022 году: Антонивка, Безенчукская 380, Бирюза, Доминанта, Дон 93, Донэра, Донской Сюрприз, Звонница, Изюминка, Инна, Липецкая звезда, Льговская 4, Мироновская 100, Мироновская 808, Московская 39, Московская 40, Московская 56, Одесская 200, Синтетик, Скипетр. Остальные 8 сортов (Косовица, Круиз, Лагуна, Латыневка, Льговская 167, Престиж, Проза, Спартак) не районированы (16) .

Отрезки листьев 10-суточных проростков длиной 3-4 см раскладывали в кюветах на стекло, обернутое фильтровальной бумагой , смоченной 0,004 % водным раствором бензимидазола. Концы отрезков укрывали ватными валиками, пропитанными тем же раствором. Подготовленные таким образом листья (по 10 для каждого сорта) располагали рядами и инокулировали суспензией конидий (2-3½103 ед.) методом опрыскивания с помощью пульверизатора.

Кювету накрывали стеклом и выдерживали в течение 1 сут в темноте при комнатной температуре. Затем ее помещали в светоустановку с флуоресцентными лампами ЛБ-40 (модель MIR-154, «Sanyo Incubator», Япония) при температуре 22 ° C. Реакцию проростков на инокуляцию суспензией P. tritici-repentis оценивали на 5-6-е сут по разработанной в ВИЗР шкале (17): 1/0 (хлороз/некроз), 1/1 — устойчивость (R); 1/2, 2/1, 2/2 — умеренная устойчивость (MR); 2/3, 2/4 — умеренная восприимчивость (MS); 3/2, 3/3, 3/4 — восприимчивость (S); 4/3, 4/4, 4/5, 5/4, 5/5 — высокая восприимчивость (HS).

Расовый состав популяции P. tritici-repentis изучали по международной методике с использованием набора дифференциаторов, состоящего из сорта Glenlea и линий 6В365, 6В662 — идентификаторов токсинов PtrToxA, PtrToxC и PtrToxB, по реакции листьев (некроз/хлороз) на внедрение фитопатогена (14, 18). Всего было протестировано 68 изолятов гриба.

Полевая оценка была дана сортам пшеницы на стационарном участке Среднерусского филиала ФНЦ им. И.В. Мичурина, расположенном в северо-восточной части Центрально-Черноземного региона (Тамбовская обл.,

Тамбовский р-н), в 2020-2022 годах. Сорта оценивали на естественном инфекционном фоне. Учетная площадь делянки составляла 10 м2, повторность четырехкратная. Посев проводили сеялкой СФК («Lemken», Германия), норма высева — 5 млн всхожих семян на 1 га. Агротехника выращивания культуры была общепринятой для Тамбовской области. Предшественник — чистый пар (19).

Для оценки сортов пшеницы по устойчивости к пиренофорозу в полевых условиях использовали модифицированную шкалу Саари-Прескотта (Saari and Prescott) (20). Сорта делили на пять групп: RR — высокоустойчивые (интенсивность поражения < 11 %), R — устойчивые (11-20 %), MS — умеренно восприимчивые (21-40 %), S — восприимчивые (41-70 %), HS — высоковосприимчивые (71-100 %). На каждой опытной делянке просматривали листья главного стебля в 30 повторностях (по 10 стеблей в трех местах). Учитывали от 1 до 3 листьев на стебле. Учеты проводили каждые 710 сут и заканчивали в фазу молочно-восковой спелости. Вычисляли среднюю степень поражения сорта болезнью (%), а также определяли стадии развития озимой пшеницы по шкале Zadoks, фиксируя следующие стадии: конец колошения—начало цветения (59-61 по шкале), конец цветения— образование зерна (69-71 по шкале), молочно-восковая спелость (75-85 по шкале).

Геномную ДНК из листьев 5-суточных проростков пшеницы выделяли стандартным методом СТАВ/хлороформ (21). Качество проб ДНК проверяли в 1 % агарозном геле. Вторичный контроль на чистоту и качество выполняли на спектрофотометре Smart Spec TMPlus («Bio-Rad», США).

После количественной оценки концентрацию ДНК нормализовали до 30 нг/мкл для проведения ПЦР. Количество ДНК соответствовало протоколу ПЦР для идентификации гена Tsn1 (22-24) .

Амплификацию геномной ДНК проводили в 25 мкл реакционной смеси: 2 мкл геномной ДНК (25 нг, допустимо от 2 до 50 нг), 1 мкл каждого праймера (10 pM/мкл) (ЗАО «Евроген», Россия), 0,5 мкл смеси dNTPs mix (10 мМ, водный раствор dCTP, dGTP, dTTP и dATP) («TransGen», Китай), 0,55 мкл MgCl 2 (100 мМ), 0,5 мкл Bio Taq ДНК-полимераза (5U, 5 ед/мкл) («Диалат Лтд.», Россия), 2,5 мкл 10½ ПЦР-буфера («Биолабмикс», Россия), 17 мкл ddH 2 O. ПЦР проводили в амплификаторе С1000 Touch Thermal Cycler («Bio-Rad», США).

Скрининг изолятов на присутствие доминантного/рецессивного аллеля гена Tsn1 / tsn1 выполняли с праймерами Xfcp623F/Xfcp623R. Условия ПЦР были следующими: 3 мин при 94 ° С; 30 с при 94 ° С, 30 с при 60 ° С, 1 мин при 72 ° С (45 циклов); 5 мин при 72 ° С. Праймер Xfcp623F имел нуклеотидную последовательность 5 ′ -CTATTCGTAATCGTGCCTTCCG-3 ′ ; праймер Xfcp623R — 5 ′ -CCTTCTCTCTCACCGCTATCTCATC-3 ′ . Размер ампликона составлял 380 п.н. (22-24).

Статистическую обработку данных проводили с использованием программы STATISTICA 12 («StatSoft, Inc., США). Рассчитывали среднее поражение листовой пластины пиренофорозом в 2020-2022 годах ( M ) и стандартные отклонения (±SD). С использованием критерия Ньюмена-Кеулса (Newman-Keuls test) (при р < 0,05) проводили попарное (множественное) сравнение средних значений для показателей фитопатологической оценки устойчивости сортов пшеницы за трехлетний период к возбудителю желтой пятнистости в полевых условиях.

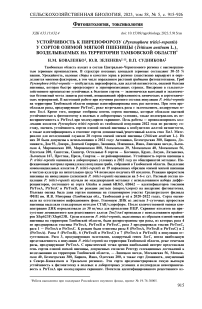

Результаты. Генотипирование образцов пшеницы с использованием молекулярного маркера было направлено на идентификацию носителей 918

генов, контролирующих чувствительность и устойчивость к токсину PtrToxA. У сортов Латыневка, Дон 93, Синтетик и Лагуна (14,3 % от числа изученных) и контроля Glenlea — носителя Tsn1 для маркера Xfcp623 амплифици-ровался фрагмент 380 п.н., ассоциированный с геном Tsn1 , чувствительным к токсину PtrToxA, (табл. 1, рис.). Генотипы остальных 24 сортов (85,7 % от числа изученных) содержали рецессивный аллель tsn1 . Ген ToxA широко представлен в генотипах российских популяций гриба P. tritici-repentis (25). Мы можем отметить тот факт, что 22 сорта озимой мягкой пшеницы, представленные в таблице 1, в том числе допущенные к возделыванию в 5-й зоне, куда входит Тамбовская область, защищены от PtrToxA на генетическом уровне благодаря наличию рецессивного аллеля tsn 1 . Токсин PtrToxA характерен не только для P. tritici-repentis , но и для Parastagonospora nodorum и Parastagonospora avenae f. sp. triticea , вызывающих септориоз листа и колоса пшеницы на посевах в Тамбовской области (26, 27). То есть наши результаты позволяют предположить наличие генетической защиты у районированных сортов от токсина PtrToxA, синтезируемого тремя опасными фитопатогенами.

-

1. Характеристика сортов озимой мягкой пшеницы ( Triticum aestivum L.), возделываемых на территории Тамбовской области, по устойчивости к возбудителю желтой пятнистости Pyrenophora tritici-repentis (Died.) Drechsler

Сорт

Tsn1/tsn1

Полевая фитопатологическая оценка ( n = 90, 2020-2022 годы)

Лабораторная оценка ( N = 10, 2022 год)

поражение листовой пластины, % ( M ±SD)

фенотип устойчивости

тип реакции

фенотип устойчивости

Липецкая звезда

tsn1

13,3±5,77

R

1/1

R

Московская 56

tsn1

13,3±5,77

R

2/2

MR

Доминанта

tsn1

16,7±5,77

R

2/2

MR

Московская 40

tsn1

16,7±5,77

R

2/2

MR

Безенчукская 380

tsn1

20,0±0,00

R

1/2

MR

Бирюза

tsn1

20,0±0,00

R

1/2

MR

Инна

tsn1

20,0±0,00

R

2/2

MR

Одесская 200

tsn1

20,0±0,00

R

2/2

MR

Латыневка

Tsn1

23,3±5,77

MS

2/2

MR

Проза

-

23,3±5,77

MS

2/2

MR

Спартак

-

26,7±11,55

MS

2/2

MR

Дон 93

Tsn1

26,7±11,55

MS

2/2

MR

Льговская 167

tsn1

30,0±0,00

MS

3/3

S

Престиж

tsn1

30,0±0,00

MS

3/3

S

Синтетик

Tsn1

30,0±10,00

MS

3/3

S

Антонивка

tsn1

33,3±5,77

MS

3/3

S

Донской Сюрприз

tsn1

33,3±5,77

MS

3/3

S

Лагуна

Tsn1

33,3±5,77

MS

3/2

S

Льговская 4

tsn1

33,3±5,77

MS

3/4

S

Скипетр

tsn1

33,3±20,82

MS

3/3

S

Донэра

tsn1

36,7±5,77

MS

3/3

S

Косовица

tsn1

36,7±11,55

MS

3/3

S

Мироновская 100

tsn1

36,7±5,77

MS

3/3

S

Изюминка

tsn1

40,0±0,00

MS

3/3

S

Круиз

tsn1

40,0±0,00

MS

3/3

S

Московская 39

tsn1

40,0±10,00

MS

3/3

S

Звонница

tsn1

43,3±5,77

S

3/3

S

Мироновская 808

tsn1

50,0±0,00

S

3/3

S

-

2. Происхождение моноконидиальных изолятов Pyrenophora tritici-repentis и частота встречаемости различных рас в популяции (лабораторный опыт, 2022 год)

Сорт-хозяин

Число изолятов

Частота встречаемости рас Pyrenophora tritici-repentis , %

1 АС

2 А

3 С

4

8 АВС

-

3. Результаты дисперсионного анализа для сравнения средних значений фитопатологической оценки возделываемых в Тамбовской области сортов озимой мягкой пшеницы (Triticum aestivum L.) по устойчивости к Pyrenophora tritici-repentis с использованием критерия Ньюмена-Кеулса (Среднерусский филиал ФНЦ им. И.В. Мичурина, Тамбовская обл., Тамбовский р-н., 2020-2022 годы)

Сорт

Липецкая звезда

Московская 56

Доминанта

Московская 40

Безенчукская 380

Бирюза

Инна

Одесская 200

Латыневка

Проза

Спартак

Дон 93

Донэра

0,03*

0,03*

0,13

0,12

0,31

0,35

0,33

0,29

0,59

0,62

0,86

0,89

Косовица

0,03*

0,03*

0,12

0,11

0,29

0,33

0,31

0,27

0,56

0,59

0,83

0,86

Мироновская 100

0,03*

0,03*

0,11

0,10

0,27

0,31

0,29

0,24

0,52

0,56

0,80

0,83

Изюминка

0,01*

0,01*

0,04*

0,03*

0,12

0,13

0,13

0,11

0,31

0,33

0,63

0,66

Круиз

0,01*

0,01*

0,03*

0,03*

0,11

0,13

0,12

0,10

0,29

0,31

0,59

0,63

Московская 39

0,01*

0,01*

0,03*

0,029*

0,10

0,12

0,11

0,09

0,27

0,29

0,56

0,59

Звонница

0,001*

0,001*

0,01*

0,007*

0,03*

0,03*

0,03*

0,03*

0,10

0,11

0,29

0,31

Мироновская 808 0,0002* 0,0002* 0,0003*

* Различия статистически значимы на уровне p < 0,05.

0,0003*

0,001*

0,001*

0,001*

0,001*

0,004*

0,01*

0,02*

0,02*

Некоторые различия по типу устойчивости сорта, отмеченные в полевых условиях в годы испытаний, можно объяснить сложившимися погодными условиями, более благоприятными для развития патогена в 2020 году, чем в 2021 и 2022 годах.

Пр им еч ан и е. R — устойчивость, MR — умеренная устойчивость, MS —умеренная восприимчивость, S — восприимчивость. Полевые испытания проводили на участке Среднерусского филиала ФНЦ им. И.В. Мичурина (Тамбовская обл., Тамбовский р-н). Присутствие доминантного или рецессивного аллеля гена Tsn1 / tsn1 определяли по наличию диагностического фрагмента маркера Xfcp623. Прочерки означают, что молекулярный анализ сортов не проводили.

Маркер Xfcp623 эффективен благодаря расположению внутри гена Tsn1, в интроне 5 этого локуса в позиции 4901-5280 (24). В базе данных Komugi (Wheat Genetic Resources DataBase, Tsn1, зарегистрированный как ген чувствительности к HST ToxA, имеет 8 экзонов и структуру S/TPK-NBS-LRR. Для нормального функционирования гена Tsn1 необходимы все три домена, при этом продукт гена непосредственно не взаимодействует с токсином ToxA (24).

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

М 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 К+ К-

Электрофореграмма продуктов ПЦР-амплификации маркера Xfcp623 у сортов озимой мягкой пшеницы ( Triticum aestivum L.), возделываемых на территории Тамбовской области: 1 — Липецкая звезда, 2 — Московская 56, 3 — Доминанта, 4 — Московская 40, 5 — Безенчукская 380, 6 — Бирюза, 7 — Инна, 8 — Одесская 200, 9 — Латыневка, 10 — Дон 93, 11 — Льговская 167, 12 — Престиж, 13 — Синтетик, 14 — Антонивка, 15 — Донской Сюрприз, 16 — Лагуна, 17 — Льговская 4, 18 — Скипетр, 19 — Донэра, 20 — Косовица, 21 — Мироновская 100, 22 — Изюминка, 23 — Круиз, 24 — Московская 39, 25 — Звонница, 26 — Мироновская 808. М — ДНК маркер Step100 plus («Биолабмикс», Россия). Положительный контроль (К+) — сорт Glenlea, отрицательный контроль (К - ) — линия 6В365. Размер диагностического фрагмента 380 п.н

|

Безенчукская 380 |

2 |

0 |

0 |

50,0 |

50,0 |

0 |

|

Бирюза |

4 |

0 |

0 |

100 |

0 |

0 |

|

Звонница |

6 |

16,7 |

0 |

83,3 |

0 |

0 |

|

Изюминка |

4 |

0 |

0 |

100 |

0 |

0 |

|

Инна |

4 |

25,0 |

0 |

75,0 |

0 |

0 |

|

Косовица |

4 |

0 |

0 |

100 |

0 |

0 |

|

Лагуна |

4 |

33,3 |

0 |

66,7 |

0 |

0 |

|

Латыневка |

2 |

0 |

0 |

0 |

100 |

0 |

|

Липецкая звезда |

4 |

0 |

0 |

33,3 |

66,7 |

0 |

|

Льговская 167 |

2 |

0 |

0 |

0 |

100 |

0 |

|

Льговская 4 |

4 |

100 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

Мироновская 100 |

4 |

50,0 |

0 |

0 |

50,0 |

0 |

|

Мироновская 808 |

6 |

0 |

0 |

0 |

100 |

0 |

|

Москавская 39 |

2 |

50,0 |

0 |

0 |

0 |

50,0 |

|

Московская 40 |

2 |

0 |

0 |

50,0 |

50,0 |

0 |

|

Престиж |

4 |

0 |

25,0 |

0 |

0 |

75,0 |

|

Проза |

2 |

50 |

0 |

0 |

50,0 |

0 |

|

Синтетик |

4 |

0 |

0 |

50,0 |

0 |

50,0 |

|

Спартак |

4 |

50,0 |

0 |

0 |

50,0 |

0 |

|

Встречаемость рас |

||||||

|

в популяции, % ( M ±SD) |

68 |

19,7±28,5 |

1,3±5,7 |

37,3±40,3 |

32,5±38,7 |

9,2±22,4 |

Примечани е. А, В, С — наличие соответственно токсинов PtrToxA, PtrToxB и PtrToxС , продуцируемых изолятами патогена. Раса 4 указанные токсины не продуцирует.

Выделение моноконидиальных изолятов P. tritici-repentis из 19 пораженных образцов озимой мягкой пшеницы в чистую культуру на питательной среде V-4 позволило получить 68 изолятов и изучить их по расовому составу на наборе сортов и линий-дифференциаторов пшеницы. На основании результатов учета некрозов и хлорозов на листьях набора в популяции гриба 2022 года были идентифицированы 5 рас (табл. 2).

В популяции P. tritici-repentis были распространены расы 4 (не продуцирует токсины PtrToxA, PtrToxB и PtrToxС), 3 (продуцирует PtrToxС) и 1 (PtrToxA и PtrToxС). Редкими оказались расы 8 (PtrToxA, PtrToxB и PtrToxС) и 2 (PtrToxA). В популяции не были выявлены расы 5 (PtrToxB), 6 (PtrToxBиPtrToxС) и 7 (PtrToxA и PtrToxB). То есть в популяции P. tritici-repentis , сформировавшейся на территории Тамбовской области в 2022 году, были наиболее распространены расы, продуцирующие PtrToxС , реже — экзотоксин, кодируемый геном ToxA. Рас, способных производить PtrToxВ , мы не обнаружили.

Полученные нами результаты согласуется с публикациями, в которых сообщается об отсутствии гена ToxB и широкой представленности гена ToxА в генотипах изолятов P. tritici-repentis из популяций гриба на территории Российской Федерации (25, 28, 29).

Н.В. Мироненко с соавт. (25) провели анализ коллекции изолятов P. tritici-repentis , собранных в 2017-2018 годах в южных, северных и западносибирских регионах России, Финляндии и Казахстана. Был изучен их расовый состав и наличие генов ToxA и ToxB . По результатам работы ген ToxB обнаружен не был. Отсутствие или редкую встречаемость изолятов, синтезирующих этот токсин, также отмечали в других странах (30, 31). Представленность гена ToxA варьировала в популяциях P. tritici-repentis . Так, в северокавказской популяции в России и юго-восточной популяции в Казахстане частота изолятов с геном ToxA составляла 100 %, в то время как в других популяциях встречаемость варьировала от 5,5 % (западносибирская омская популяция) до 66 % (финская популяция) (25).

Проведенное ранее сравнительное исследование расового состава P. tritici-repentis показало, что в России были идентифицированы расы 1, 2, 4 и 8, а в Казахстане — 1, 3, 4, 6 и 8. На территории Северного Кавказа РФ преобладали расы 1 и 2, в то время как в Казахстане — расы 1 и 8 (29). Расы 6 и 8 обладают способностью производить токсин PtrToxB, который отсутствует в популяциях гриба, представленных на территории России. Е.И. Гуль-тяева с соавт. (28) обнаружили высокую генетическую схожесть между омской, североказахстанской и челябинской популяциями P. tritici-repentis , что свидетельствует о существовании единой эпидемиологической зоны и возможности генного потока между изученными популяциями.

В работе Н.М. Коваленко с соавт. (32) приведены результаты идентификации аллелей Tsn1 и tsn1 с использованием молекулярного маркера Xfcp623 у 35 сортов озимой и 31 сорта яровой пшеницы, впервые включенных в Государственный реестр селекционных достижений в 2018-2020 годах. Из них только 9 сортов озимой и 4 сорта яровой пшеницы несли Tsn1 , что указывает на восприимчивость к PtrToxA, тогда как остальные сорта защищены от токсина на генетическом уровне.

В настоящей работе сравнение результатов, полученных в лабораторных (тип реакции) и полевых испытаниях (интенсивность поражения), выявило сходство по характеру устойчивости сортов озимой мягкой пшеницы (см. табл. 1). Наибольший интерес представляли восемь сортов (Липецкая звезда, Московская 56, Доминанта, Московская 40, Безенчукская 380, Бирюза, Инна, Одесская 200), которые характеризовались высокой устойчивостью к патогену как в лабораторных, так и в полевых условиях на протяжении трехлетних испытаний.

Сорта Латыневка ( Tsn1 ), Проза, Спартак, Дон 93 ( Tsn1 ) в лабораторных испытаниях проявили умеренно устойчивую реакцию, а в полевых условиях по интенсивности поражения растений вошли в группу умеренно восприимчивых.

В полевых испытаниях 16 сортов пшеницы из 28, или 57,1 %, проявили восприимчивость к пиренофорозу. В связи с этим при возделывании в Тамбовской области восприимчивых к болезни сортов пшеницы предлагается отслеживать порог вредоносности гриба для принятия превентивных мер защиты, а также расширять селекционные мероприятия по отбору и созданию доноров и источников устойчивости к P. tritici-repentis.

С использованием критерия Ньюмена-Кеулса мы провели множественное сравнение между показателями степени поражения пиренофоро-зом у сортов озимой мягкой пшеницы в полевых условиях (табл. 3). Результаты проведенного дисперсионного анализа с использованием критерия Ньюмена-Кеулса выявили статистически значимые различия между сортами по степени поражения пиренофорозом. Так, между восприимчивым сортом Мироновская 808 (S) и группой сортов Липецкая звезда, Московская 56, Доминанта, Московская 40, Безенчукская 380, Бирюза, Инна, Одесская 200, Латыневка, Проза, Спартак и Дон 93, обладающих устойчивостью к фитопатогену (R и MR), были установлены значимые различия по реакции на заражение пиренофорозом (см. табл. 1, 3). Отмечены различия между сортами Липецкая звезда, Московская 56, Доминанта, Московская 40, Безенчукская 380, Бирюза, Инна, Одесская 200, обладающими полевой устойчивостью (R), и восприимчивым сортом Звонница (S). Кроме того, статистически значимые различия были зафиксированы между восприимчивыми сортами (MS) Изюминка, Круиз, Московская 39 и устойчивыми сортами (R) Липецкая звезда, Московская 56, Доминанта, Московская 40; между восприимчивыми сортами (MS) Донэра, Косовица, Мироновская 100 и устойчивыми сортами (R) Липецкая звезда, Московская 56.

Чувствительностью к NEs не всегда определяется чувствительность к P. tritici-repentis , а влияние взаимодействия Tsn1 —PtrToxA на развитие болезни зависит от генетического фона хозяина, то есть от конкретного генотипа пшеницы (33). Эффекты взаимодействия Tsn1 – ToxA в отношении пи-ренофороза у мягкой пшеницы могут варьировать от слабых до очень значительных (34). Некоторые генотипы пшеницы обладают факторами, которые приводят к изменению экспрессии гена ToxA через эпистаз или каким-то образом ингибируют распознавание продукта гена ToxA геном Tsn1 в растениях, зараженных спорами гриба (34).

Таким образом, среди изолятов Pyrenophora tritici-repentis, выделенных из образцов озимой мягкой пшеницы на территории Тамбовской области, были распространены три расы, из которых раса 4 не продуцировала токсины PtrToxA, PtrToxB и PtrToxС, раса 3 продуцировала токсин PtrToxС, раса 1 — PtrToxA и PtrToxС. К редким были отнесены расы 8 (PtrToxA, PtrToxB и PtrToxС) и 2 (PtrToxA). Расы 5 (PtrToxB), 6 (PtrToxBиPtrToxС) и 7 (PtrToxA и PtrToxB) в популяции отсутствовали. Раса 3 геном экзотоксин гена ToxС имела наибольшую представленность в популяции P. tritici-repentis на территории Тамбовской области, реже отмечали расы, продуцирующие PtrToxА. С практической точки зрения наибольший интерес представляют семь сортов озимой мягкой пшеницы, допущенных согласно Реестру селекционных достижений к возделыванию на территории Тамбовской области, — Липецкая звезда, Московская 56, Московская 40, Безен-чукская 380, Бирюза, Инна, Одесская 200, а также сорт Доминанта, допущенный к выращиванию в Северо-Кавказском и Уральском регионах. Эти сорта продемонстрировали самую высокую устойчивость к P. tritici-repentis в полевых и лабораторных условиях, молекулярный скрининг также подтвердил их невосприимчивость к PtrToxА. Полученные данные позволят составить научно обоснованный набор сортов-дифференциаторов для определения патогенности возбудителя P. tritici-repentis.

Список литературы Устойчивость к пиренофорозу (Pyrenophora tritici-repentis) у сортов озимой мягкой пшеницы (Triticum aestivum L.), возделываемых на территории Тамбовской области

- Обзор фитосанитарного состояния посевов сельскохозяйственных культур в Тамбовской области в 2021 году и прогноз развития вредных объектов в 2022 году. Тамбов, 2022: 134.

- Обзор фитосанитарного состояния посевов сельскохозяйственных культур в Тамбовской области в 2022 году и прогноз развития вредных объектов в 2023 году. Тамбов, 2023: 155.

- Ciuffetti L.M., Manning V.A., Pandelova I., Faris J.D., Friesen T.L., Strelkov S.E., Weber G.L., Goodwin S.B., Wolpert T.J., Figueroa M. Pyrenophora tritici-repentis: a plant pathogenic fungus with global impact. In: Genomics of plant-associated fungi: monocot pathogens /R.A. Dean, A. Lichens-Park, C. Kole (eds.). Springer, Berlin, 2014: 1-39 (doi: 10.1007/978-3-662-44053-7_1).

- Bankina B., Bimšteine G., Arhipova I., Kaneps J., Darguža M. Impact of crop rotation and soil tillage on the severity of winter wheat leaf blotches. Rural Sustainability Research, 2021, 45(340): 21-27 (doi: 10.2478/plua-2021-0004).

- Ким Ю.С., Волкова Г.В. Желтая пятнистость листьев пшеницы: распространение, вредоносность, расовый состав (обзор). Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии, 2020, 2(50): 105-116 (doi: 10.18286/1816-4501-2020-2-105-116).

- Wegulo S.N. Tan spot of cereals. The Plant Health Instructor, 2011. Режим доступа: https://www.apsnet.org/edcenter/disandpath/fungalasco/pdlessons/Pages/TanSpot.aspx. Дата обращения: 18.04.2023.

- Román Ramos A.E., Kutcher R., Dallagnol J. Pyrenophora tritici-repentis: A worldwide threat to wheat. In: Wheat [Working title]. IntechOpen, 2023 (doi: 10.5772/intechopen.110306).

- Faris J.D., Overlander M.E., Kariyawasam G.K., Carter A., Xu S.S., Liu Z. Identification of a major dominant gene for race-nonspecific tan spot resistance in wild emmer wheat. Theoretical and Applied Genetics, 2020, 133(3): 829-841 (doi: 10.1007/s00122-019-03509-8).

- Gourlie R., McDonald M., Hafez M., Ortega-Polo R., Low K.E., Abbott D.W., Strelkov S. E., Daayf F., Aboukhaddou R. The pangenome of the wheat pathogen Pyrenophora tritici-repentis reveals novel transposons associated with necrotrophic effectors ToxA and ToxB. BMC Biology, 2022, 20(1): 1-21 (doi: 10.1186/s12915-022-01433-w).

- Corsi B., Percival-Alwyn L., Downie R.C., Venturini L., Iagallo E.M., Mantello C.C., McCor-mick-Barnes Ch., Theen See P., Oliver R.P., Moffat C.S., Cockram J. Genetic analysis of wheat sensitivity to the ToxB fungal effector from Pyrenophora tritici-repentis, the causal agent of tan spot. Theoretical and Applied Genetics, 2020, 133: 1-16 (doi: 10.1007/s00122-019-03517-8).

- Bertagnolli V.V., Ferreira J.R., Liu Z., Rosa A.C., Deuner C.C. Phenotypical and genotypical characterization of Pyrenophora tritici-repentis races in Brazil. European Journal of Plant Pathology, 2019, 154(4): 995-1007 (doi: 10.1007/s10658-019-01720-3).

- Effertz R.J., Meinhardt S.W., Anderson J., Jordahl J.G., Francl L.J. Identification of a chlorosis-inducing toxin from Pyrenophora tritici-repentis and the chromosomal location of an insensitivity locus in wheat. Phytopathology, 2002, 92(5): 527-533 (doi: 10.1094/PHYTO.2002.92.5.527).

- Lamari L., Strelkov S.E. The wheat/Pyrenophora tritici-repentis interaction: progress towards an understanding of tan spot disease. Canadian Journal of Plant Pathology, 2010, 32(1): 4-10 (doi: 10.1080/07060661003594117).

- Lamari L., Sayoud R., Boulif M., Bernier C.С. Identification of a new race in Pyrenophora tritici-repentis: implications for the current pathotype classification system. Canadian Journal of Plant Pathology, 1995, 17(4): 312-318 (doi: 10.1080/07060669509500668).

- Strelkov S.E., Lamari L., Sayoud R., Smith R.B. Comparative virulence of chlorosis-inducing races of Pyrenophora tritici-repentis. Canadian Journal of Plant Pathology, 2002, 24(1): 29-35 (doi: 10.1080/07060660109506967).

- Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Т. 1. Сорта растений (официальное издание). М., 2022: 646.

- Михайлова Л.А., Мироненко Н.В., Коваленко Н.М. Желтая пятнистость пшеницы. Методические указания по изучению возбудителя желтой пятнистости Pyrenophora tritici-repentis и устойчивости сортов. СПб, 2012: 64.

- Strelkov S.E., Lamari L. Host-parasite interaction in tan spot [Pyrenophora tritici-repentis] of wheat. Canadian Journal of Plant Pathology, 2003, 25(4): 339-349 (doi: 10.1080/07060660309507089).

- Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. Выпуск первый. М., 2019: 329.

- Коломиец Т.М., Пахолкова Е.В., Дубовая Л.П. Отбор исходного материала для создания сортов пшеницы с длительной устойчивостью к септориозу. М., 2017: 56.

- Doyle J.J., Doyle J.L. Isolation of plant DNA from fresh tissue. Focus, 1990, 12: 13-15.

- Röder M.S., Korzun V., Wendehake K., Plaschke J., Tixier M.-H., Leroy Ph., Ganal M.W. A microsatellite map of wheat. Genetics, 1998, 149(4): 2007-2023 (doi: 10.1093/genetics/149.4.2007).

- Zhang Z., Friesen T.L., Simons K.J., Xu S.S., Faris J.D. Development, identification, and vali-dation of markers for marker-assisted selection against the Stagonospora nodorum toxin sensitivity genes Tsn1 and Snn2 in wheat. Molecular Breeding, 2009, 23: 35-49 (doi: 10.1007/s11032-008-9211-5).

- Faris J.D., Zhang Z., Lu H.J., Lu S.W., Reddy L., Cloutier S., Fellers J.P., Meinhardt S.W., Rasmussen J.B., Xu S.S., Oliver R.P., Simons K.J., Friesen T.L. A unique wheat disease re-sistance-like gene governs effector-triggered susceptibility to necrotrophic pathogens. Proceedings of the National Academy of Sciences USA, 2010, 107(30): 13544-13549 (doi: 10.1073/pnas.1004090107).

- Мироненко Н.В., Коваленко Н.М., Баранова О.А. Характеристика географически отдаленных популяций Pyrenophora tritici-repentis по вирулентности и генам токсинообразова-ния ToxA и ToxB. Вестник защиты растений, 2019, 1(99): 24-29 (doi: 10.31993/2308-6459-2019-1(99)-24-29).

- Зеленева Ю.В., Аблова И.Б., Судникова В.П., Мохова Л.М., Конькова Э.А. Видовой состав возбудителей септориозов пшеницы в европейской части России и идентификация генов-эффекторов SnToxA, SnTox1 и SnTox3. Микология и фитопатология, 2022, 56(6): 442-448 (doi: 10.31857/S0026364822060113).

- Коваленко Н.М., Зеленева Ю.В., Судникова В.П. Характеристика популяций Pyrenophora tritici-repentis, Parastagonospora nodorum и Parastagonospora pseudonodorum на территории Тамбовской области по наличию генов-эффекторов. Российская сельскохозяйственная наука, 2023, 2: 20-25.

- Гультяева Е.И., Коваленко Н.М., Шаманин В.П., Тюнин В.А., Шрейдер Е.Р., Шай-даюк Е.Л., Моргунов А.И. Структура популяций листовых патогенов яровой пшеницы в западноазиатских регионах России и Северном Казахстане в 2017 г. Вавиловский журнал генетики и селекции, 2018, 22(3): 363-369 (doi: 10.18699/VJ18.372).

- Kokhmetova A., Kremneva O., Volkova G., Atishova M., Sapakhova Z. Evaluation of wheat cultivars growing in Kazakhstan and Russia for resistance to tan spot. Journal of Plant Pathology, 2017, 99: 161-167.

- Moreno M.V., Stenglein S., Perello A.E. Distribution of races and Tox genes in Pyrenophora tritici-repentis isolates from wheat in Argentina. Tropical Plant Pathology, 2015, 40(2): 141-146 (doi: 10.1007/s40858-015-0011-2).

- See P.T., Marathamuthu K.A., Iagallo E.M., Oliver R.P., Moffat C.S. Evaluating the importance of the tan spot ToxA-Tsn1 interaction in Australian wheat varieties. Plant Pathology, 2018, 67(5): 1066-1075 (doi: 10.1111/ppa.12835).

- Коваленко Н.М., Шайдаюк Е.Л., Гультяева Е.И. Характеристика устойчивости районированных сортов мягкой пшеницы к возбудителю желтой пятнистости. Биотехнология и селекция растений, 2022, 5(2): 15-24 (doi: 10.30901/2658-6266-2022-2-o3).

- Kariyawasam G.K., Carter A.H., Rasmussen J.B., Faris J.D., Xu S.S., Mergoum M., Liu Z. Genetic relationships between race-nonspecific and race specific interactions in the wheat-Pyre-nophora tritici-repentis pathosystem. Theor. Appl. Genet., 2016, 129: 897-908 (doi: 10.1007/s00122-016-2670-x).

- Virdi S.K., Liu Z., Overlander M.E., Zhang Z., Xu S.S., Friesen T.L., Faris J.D. New insights into the roles of host gene-necrotrophic effector interactions in governing susceptibility of durum wheat to tan spot and Septoria nodorum Blotch. G3 Genes|Genomes|Genetics, 2016, 6(12): 4139-4150 (doi: 10.1534/G3.116.036525).