Устройство скифского кургана и его ориентация по странам света

Автор: Очир-горяева М.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Проблемы и материалы

Статья в выпуске: 233, 2014 года.

Бесплатный доступ

В настоящей работе представлен оригинальный подход к изучению скифских курганов. Анализ археологических данных следует двум направлениям исследований, которые до сих пор в значительной степени игнорировались. Во-первых, проводится тщательная статистическая экспертиза размеров всех типов могил, таких как первичные и вторичные захоронения, могилы слуг и лошадей. Этот параметр рассматривается как важный показатель социального статуса и иерархии умерших и их погребений на скифских погребальных церемониях. Во-вторых, было обнаружено расположение могил в курганах, чтобы выделить несколько их схем расположения относительно идеальной широтной и меридиональной оси в насыпи. Были обнаружены новые данные о планографии скифских курганов, которые способствуют более детальному пониманию пространственного представления родства и семейной иерархии в скифском обществе. В результате были получены новые данные, которые проливают свет на систему, которая определяет географическую ориентацию скифов, их клановые и семейные иерархии и идеи о нижнем мире.

Скифы, степи северного причерноморья, курганы, семейная иерархия, географическая ориентация, мир мертвых

Короткий адрес: https://sciup.org/14328622

IDR: 14328622

Текст научной статьи Устройство скифского кургана и его ориентация по странам света

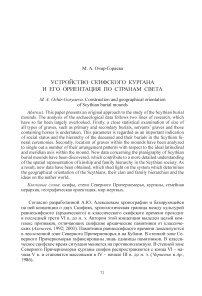

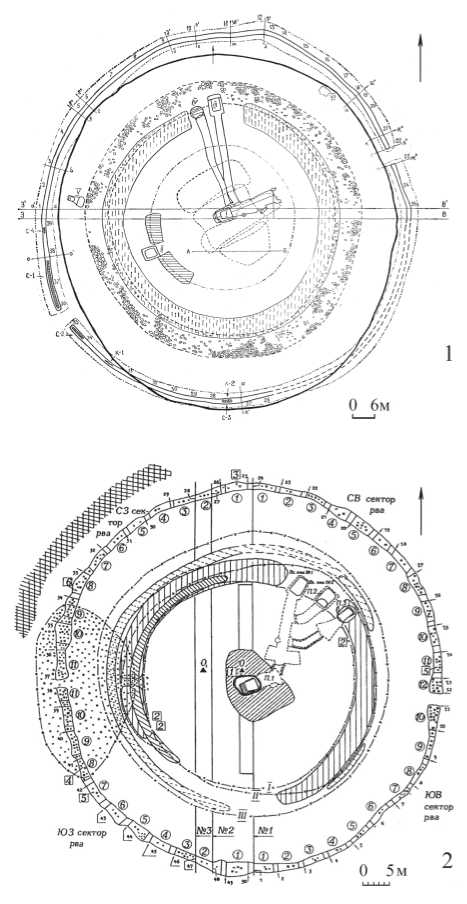

В процессе сбора материала было замечено, что порядок расположения могил и устройство насыпей скифских курганов носят регулярный характер, повторяясь от кургана к кургану независимо от ранга (царский или рядовой) и датировки в рамках классического скифского времени. В скифском кургане первичное основное погребение всегда находится в центре кургана. Многие скифские курганы были окружены кольцевым рвом и по краю рва еще и валом. Центральная часть кургана зачастую окружала дополнительная обваловка. Все эти конструкции имели, как правило, с восточной и западной стороны два разрыва – так называемые перемычки. Перемычки скифских курганов зачастую незначительно отклонены от линии запад – восток, но всегда находятся на одной линии с длинными сторонами основного погребения. В литературе уже отмечалась эта особенность ( Саенко , 1994). В соответствии с расположением проходов намечались и места укладки вала (выкида из могилы), в котором в соответствующих местах также оставлялись проходы ( Мозолевский, Полин , 2005. С. 296). Разметку подкурганной площади на уровне дневной поверхности предполагал В.С. Ольховский (1999). При разметке контура рва, как полагает С.В. Полин, применялся примитивный циркуль в виде веревки и кола. Некоторая скошенность контуров ямы центрального захоронения Соболевой могилы объясняется коррекцией ее ориентировки в соответствии с перемычками рва в процессе выкапывания (рис. 1, 1 ). Автором этой статьи замечено, что на той же линии (предлагаю называть ее широтной осью кургана) расположены могилы коней. Северная и южная стенки конских могил также всегда находятся в створе с центральной могилой и перемычками во рву. Например, в кургане Водяна Могила конская могила и входная яма центрального погребения были ориентированы длинными сторонами по линии северо-восток-восток – юго-запад-запад. В створе с ними были устроены также перемычки в околокурган-ном рве с восточной и западной стороны, то есть перемычки находились не строго на западе и востоке, а с некоторым отклонением (рис. 1, 2 ). Таким образом, на горизонтальной оси скифского кургана находятся западная и восточная перемычки во рву, валу и обваловке, а также боковые стены центральной и конской могил (рис. 2, 1 ).

Таблица 1. Высота курганов, глубина и расположение погребений

|

Курган, погребение |

5 л и © а л н ф 3 И |

ф © и л * а ф к ^ 5 я S S ф к© а ^» it R |

о В* » У У S ф к© а ^» it R |

№ № S S И М ф ф у § л © а ^ - ® ад. © ф Й ф ^ ® В S U © н |

2 «^ я § У У S ф к© а it R |

й № S S И М ф § ^ § У ф л © а ^ - ® а и й ф л ® в S U © н |

>У У я 5 у £ 1 |

У У У ш о я У ч О У я h * S и § |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

|

Огуз, центр |

20 |

6,4 |

5,55 |

N |

4,4 |

S |

2,2 |

W |

|

Огуз |

20 |

6,4 |

5,55 |

N |

– |

Вх. яма |

NO |

|

|

Александрополь |

21 |

5,9 |

5,9 |

NO |

4,8 |

ON |

0,35 |

W |

|

Aлександрополь |

21 |

5,9 |

5,9 |

NO |

4,8 |

ON |

Дромос |

NO |

|

Братолюбовка |

6,0 |

7,0 |

2,30 |

W |

0,65 |

O |

1,80 |

W |

|

Братолюбовка |

6,0 |

7,0 |

2,30 |

W |

0,65 |

O |

1,20 |

O |

|

Толстая Могила |

8,6 |

8,5 |

6,2 |

SW |

– |

– |

1,35 |

O |

|

Толстая Могила |

8,6 |

8,5 |

6,2 |

– |

– |

– |

1,7 |

O |

|

Солоха-1 |

18 |

4,0 |

– |

– |

– |

– |

1,52 |

W |

|

Солоха-2 |

18 |

5,4 |

– |

– |

– |

– |

1,42 |

W |

|

Чертомлык |

19 |

12,2 |

12,2 |

N |

– |

– |

2,48 |

W |

|

Чертомлык |

19 |

12,2 |

12,2 |

N |

– |

– |

2,48 |

W |

|

Чертомлык |

19 |

12,2 |

12,2 |

N |

– |

– |

2,48 |

W |

|

Деев курган |

4 |

5,7 |

4,0 |

S |

– |

– |

1,77 |

W |

|

Чмырева Могила |

4,5 |

9,6 |

12,45 |

SW |

– |

– |

2,13 |

SW |

|

Мелитопольский |

6 |

12,5 |

7,0 |

– |

– |

– |

1,50 |

W |

|

Лемешев курган |

8,5 |

8,5 |

– |

– |

8,0 |

O |

1,67 |

SW |

|

Мордвиновский, к. 2 |

6,5 |

4,5 |

– |

– |

– |

– |

1,45 |

W |

|

Страшная Могила |

7,0 |

6,9 |

– |

S |

– |

– |

1,0? |

W |

|

Страшная Могила |

7,0 |

6,9 |

– |

– |

– |

– |

1,8? |

W |

|

Башмачка, к. 6 |

7 |

5,3 |

– |

– |

– |

– |

1,40 |

W |

|

Краснокутский |

8,5 |

3,0 |

– |

– |

– |

– |

1,77 |

SW |

|

Ниж. Серогозы, к. 4 |

2,15 |

5,45 |

– |

– |

– |

– |

1,90 |

W |

|

Старинская птицеф., к. 6 |

4,2 |

1,2 |

– |

– |

– |

– |

0,7 |

NW |

|

Вел. Знаменка, к. 13 |

3,5 |

4,34 |

– |

– |

– |

– |

1,6 |

W |

|

Никольское, к. 9 |

4,0 |

4,0 |

– |

– |

– |

– |

1,5, |

W |

|

Водяна Могила |

6,0 |

7,15 |

– |

– |

– |

– |

1,4 |

W |

|

Шевченко-2, к. 1 |

2 |

2,15 |

– |

– |

– |

– |

1,1 |

O |

|

Желтокаменка |

9,2 |

7,5 |

7,5 |

N |

– |

– |

1,9 |

W |

Продолжение таблицы

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

|

Желтокаменка |

9,2 |

7,5 |

7,5 |

N |

– |

– |

Дромос |

N |

|

Завадская Могила |

4,5 |

4,2 |

– |

– |

– |

– |

– |

W |

|

Козел |

14 |

9,6 |

– |

– |

– |

– |

– |

W |

|

Б. Цымбалка |

15 |

8,5 |

– |

– |

– |

– |

W |

|

|

Каменная Могила |

5,7 |

2,1 |

– |

– |

– |

– |

– |

NW |

|

Владимировка, к. 10 |

0 |

2,28 |

– |

– |

– |

– |

Вх. яма |

O |

|

Хомина Могила |

3,2 |

6 |

6 |

W |

4,5 |

NO |

Дромос |

O |

|

Хомина Могила |

– |

– |

– |

– |

4,5 |

NO |

Вх. яма |

O |

|

Гайманова Могила |

8 |

6,8 |

4,0 |

S |

1,8 |

N |

3,4 |

W |

|

Гайманова Могила, к 29 |

0,5 |

2,8 |

3,0 |

N |

– |

– |

Вх. яма |

S |

|

Бабина Могила |

8,15 |

5,05 |

4,4 |

NO |

4,35 |

NO |

Дромос |

NO |

|

Великая Знаменка, к. 2/3 |

? |

– |

– |

– |

– |

– |

Вх. яма |

NO |

|

Казенная Могила |

5,7 |

12,0 |

12 |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Мордвиновский, к. 1 |

7,0 |

8,3 |

4,6 |

S |

– |

– |

– |

– |

|

М. Лепетиха, большой к. 2 |

7,45 |

5,28 |

4,0 |

N |

– |

O |

– |

– |

|

Верхний Рогачик |

11,0 |

6,7 |

– |

– |

– |

SO |

– |

– |

|

Ерковцы |

1,0 |

2,9 |

2,7 |

S |

– |

– |

– |

– |

|

Калиновка 2 |

0,7 |

4,8 |

2,7 |

N |

– |

– |

– |

– |

|

Капуловка, к. 3 |

0,5 |

4,1 |

2,0 |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Капуловка-2, к. 1 |

1,0 |

3,2 |

2,5 |

N |

– |

– |

– |

|

|

Красный перекоп, к. 22 |

2,0 |

6,0 |

5 |

– |

4,0 |

S |

– |

– |

|

Кут, к. 1 |

1,2 |

– |

3,3+2,9 +1,3 |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Кут, к. 18 |

– |

– |

2,70 |

NO |

2,10 |

SO |

– |

– |

|

Кут, к. 2 |

– |

– |

3,3 |

– |

– |

– |

– |

– |

|

М. Лепетиха, к. 3 |

1,85 |

4,65 |

3,34 |

N |

2,63 |

S |

– |

– |

|

Морская кошара |

– |

3,1 |

0,6 |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Нагорное, к. 3 |

1,2 |

5,1 |

2,8 |

N |

2,6 |

S |

– |

– |

|

Страшная Могила, к. 4 |

2,5 |

3,8 |

0,60 |

NO |

0,4 |

S |

? |

– |

|

БОФ, к. 13 |

0,8 |

5,25 |

3,2 |

S |

– |

S |

– |

– |

|

Широкое, к. 5 |

0,45 |

2,3 |

2,5 |

S |

– |

S |

? |

– |

|

Старое, к. 3 |

2,0 |

2,9 |

2,0 |

NO |

– |

NO |

– |

– |

|

Cоболева Могила |

6,0 |

6,6 |

3,8 |

S |

3,6 2,6 |

N |

– |

– |

Рис. 1. Планы курганов

1 – Соболева Могила. План кургана. 1 – кости животных, фрагменты амфор; 2 – номера профилей; 3–6 – материковые выкиды; 7 – вымостка из фрагментов амфор над могилой 8 (по: Мозолевский, Полин , 2005. С. 145. Рис. 77)

2 – Водяна могила. План кургана. 1–3 – материковые выкиды; 4 – камни крепиды; 5 – грабительский ход; 6 – номера участков рва; 7 – номера разрезов рва; 8 – номера профилей; 9 – поздние перекопы; 10 – фрагменты амфор; 11 – кости животных; 12 – речная галька (по: Мозолевский, Полин , 2005. С. 73. Рис. 4)

Глубина могил в скифском кургане

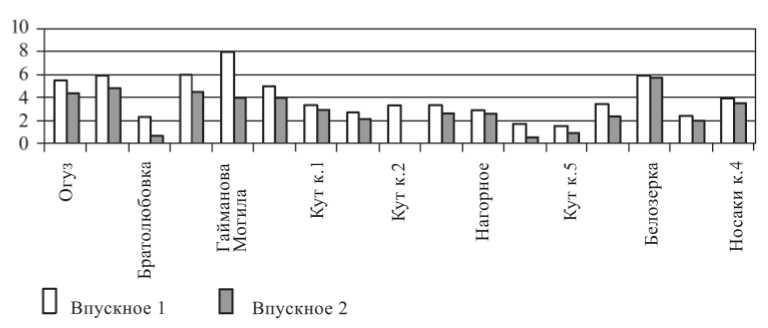

Погребения из одного кургана, как правило, различаются по глубине (см. табл. 1). При сравнении глубин могил в каждом кургане наблюдается некая иерархия погребений относительно друг друга. Самым глубоким в кургане (будь он большой или маленький) является, как правило, центральное погребение. После центрального для насыпи 1, а иногда после еще одного центрального в насыпи 2 следующими по глубине являются впускные боковые погребения. Если в кургане имеются две или несколько впускных могил, то они также различаются по этому параметру. Судя по графику (рис. 3), их можно разделить на два типа: впускные погребения 1 и впускные погребения 2. Впускные погребения 1 – это погребения, занимающие первое место по глубине среди впускных могил одного кургана, независимо от абсолютных отметок. Впускные погребения 2 – это погребения, соответственно, стоящие на втором месте (рис. 3).

Например, в Соболевском кургане центральное погребение 1 имело глубину 6,6 м, глубина погребения 2 (центрального для насыпи 2) – 7,4 м, глубина впускного погребения 3 в юго-восточной части кургана – 3,8 м, глубина впускного погребения 4 (к северу от двух центральных, примерно на одной линии с ними) – 3,6 м, глубина впускного погребения 6 (к северу от центрального) – 2,6 м. Глубины могил слуг: погребения 5 (служанки) – 1,5 м, погребения 7 (вестника) – 1,4 м, погребения 8 (виночерпия) – 0,9 м. Глубина конской могилы, сопровождавшей погребение 2 – 0,9 м ( Мозолевский, Полин , 2005. С. 143–168).

Если глубина основных и впускных погребений фиксируется в диапазоне от 2–3 до 12 м и варьируется от кургана к кургану, то самая глубокая конская могила достигает глубины только 2,48 м. В основном же глубина конских могил колеблется в пределах от 0,40 до 1,25 м. Этот параметр примерно одинаков для всех курганов независимо от статуса погребенных1.

В ряде курганов конские могилы сопровождались захоронениями конюхов в отдельных довольно узких и неглубоких могилах. Могилы конюхов мельче конских, их глубина варьируется в пределах 0,36–1,00 м. Как правило, они прилегали непосредственно к конским. В собранной выборке насчитывается девять курганов с погребениями конюхов.

Существует еще одна категория погребений более мелких, чем у коней и конюхов. Имеются в виду так называемые жертвенные погребения к западу от кургана, около курганного рва, среди остатков тризны. В кургане Двугорбая Могила перед рвом, в 0,5–1,5 м от него, под камнями крепиды в западной части кургана, были обнаружены пять человеческих погребений, расположенных цепочкой по линии север – юг на расстоянии 0,5 м друг от друга. Границы могильных ям не прослеживались, скелеты находились на глубине 0,37–0,45 м от уровня древнего горизонта. ( Привалова, Зарайская, Привалов , 1982). При доследовании Александро-польского кургана за пределами рва с западной стороны зафиксирована околокур-ганная тризна ( Полин, Дараган , 2010). Среди остатков тризны, в непосредственной близости от рва найдены девять погребений мужчин и погребения подростка

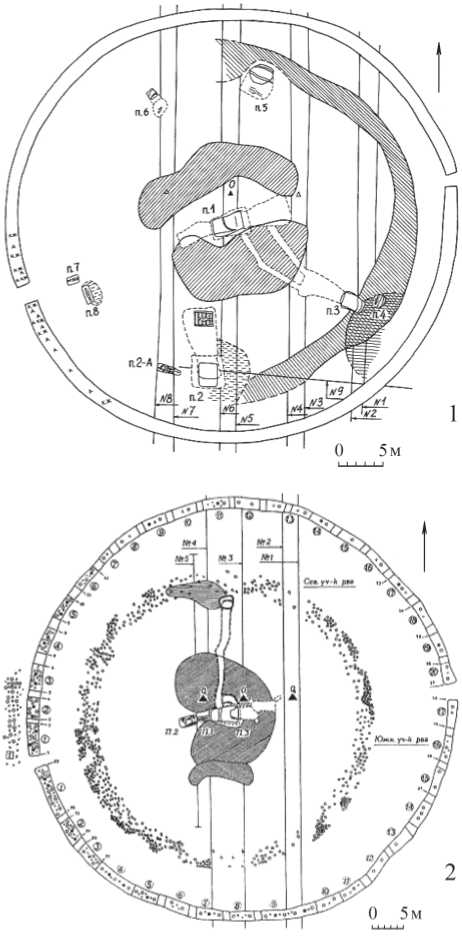

Рис. 2. Планы курганов

1 – Желтокаменка. План. 1 – первичная входная яма центральной гробницы; 2 – граница; 3, 4 – выкиды из могил; 5 – крепида; 6 – современная граница насыпи; 7 – ров; 8 – точки замеров рва;

9 – тризна; 10 – погребения коней во рву (по: Мозолевский , 1982. С. 193. Рис. 4)

2 – Бабина могила. План. 1–4 – материковые выкиды; 5 – остатки околокурганного рва; 6 – контуры подземных сооружений; 7 – внешние границы каменных крепид; 8 – границы тризны; 9 – грабительские ходы; 10 –отдельные находки; 11 – номера участков рва; 12 – номера разрезов рва; 13 –номера крепид; 14 – номера профилей; 15 – фрагменты амфор; 16 – кости животных; 17 – речная галька (по: Мозолевский, Полин , 2005. С. 95. Рис. 27)

Рис. 3. Глубина впускных 1 и 2 могил в одном кургане (см. табл. 1)

и женщины с ребенком. Все погребенные были ориентированы головой на запад и не имели инвентаря. Умершие были погребены практически на древнем горизонте и перекрыты фрагментами амфор, деревом и камнями.

Если предположить, что глубина могил является показателем престижности, то наименьшая по сравнению с другими глубина могил коней, конюхов и жертвенных погребений должны напрямую соотносится со статусом сопровождающих захоронений.

Расположение погребений в скифском кургане

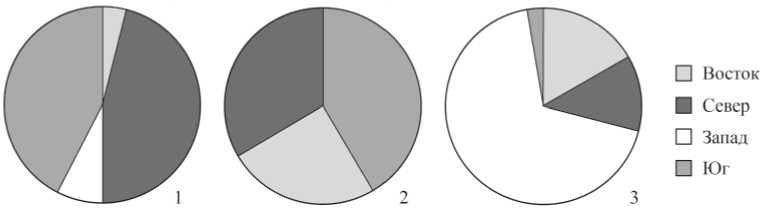

Проследив размещение впускных погребений категории 1 относительно стран света, мы обнаружили, что в подавляющем большинстве они располагаются к северу или югу от основного погребения, и только единицы – к западу2 и к востоку от него (рис. 4, 1 ). После устройства боковых могил с юга почти всегда насыпь кургана досыпалась, в результате эти могилы оказывались боковыми по отношению к центральному погребению насыпи 1 и центральными для образовавшейся после досыпки насыпи 2. Все это лишний раз свидетельствует о высоком, можно смело сказать, равном статусе погребенных в них с персоной из центрального погребения. Получается, что впускные погребения 1 в основном расположены на одной меридиональной линии с центральным. Если учесть, что погребенные в скифских курганах обычно лежали головой на запад, то впускные погребения оказываются как бы сбоку от основного погребения. Отсюда происходит характерная для северопричерноморской скифской археологии терминология – «боковая южная гробница», «боковая северная гробница».

Иначе располагаются на плане кургана впускные погребения категории 2, занимающие по глубине следующее место после боковых погребений 1. Коли-

Рис. 4. Расположение впускных погребений в курганах (см. табл. 1)

1 – расположение впускных погребений 1 на плане кургана; 2 – расположение впускных погребений 2 на плане кургана; 3 – расположение конских погребений на плане кургана чественно они распределяются к югу и северу от центральной могилы (то есть на одной с ней меридиональной оси), и столько же – восточнее центральной могилы (рис. 4, 2). Впускные погребения категории 2 ни разу не зафиксированы в западном секторе кургана, в то время как конские могилы находятся именно там (рис. 4, 3). Очевидно, что распределение захоронений в кургане отражает прямо или опосредованно семейно-родовую иерархию, в которой статус каждого определялся, прежде всего, социальной значимостью, а также полом и возрастом.

Меридиональная ось скифского кургана

Судя по расположению центрального и близких ему по статусу погребений к северу и югу от него, по центру кургана, строго перпендикулярно широтной оси, проходила идеальная меридиональная ось скифского кургана. Именно вдоль этой оси, в одну линию с юга на север расположены центральное и боковые погребения. Если центральное погребение длинными сторонами было направлено не строго по линии запад – восток, то проходы во рвах соответственно смещались, а вместе с ней и широтная ось кургана. Как следствие, на столько же градусов смещалась идеальная меридиональная ось скифского кургана.

Курган скифов был разделен идеальной меридиональной осью на две половины: западную и восточную. На границе двух половин, на меридиональной оси кургана располагались захоронения царя и его родственников-мужчин, равного с ним статуса, то есть наиболее важных персон. Мужчина (родственник первой степени, выражаясь юридическим термином), по всей видимости, равного статуса (например: брат или сын) подхоранивался в том же кургане на меридиональной оси. Могилы остальных, менее почетных родственников, чаще всего родственниц, находились в восточной половине кургана.

Судя по тому, что боковые погребения никогда не сооружались в западной половине кургана, можно полагать, что западная сторона считалась не только непрестижной, но и неблагоприятной в сакральном смысле стороной. В западной половине кургана захоранивали только лошадей и сопровождавших животных конюхов. Об этом свидетельствуют погребения с двумя камерами, из которых именно западная (непрестижная) использовалась для погребального, или, как его обычно называют, «хозяйственного» инвентаря, а восточная – для погребения. Во впускном или центральном погребении в насыпи 2 кургана Солоха амфоры были сложены в западной камере. Центральная гробница в Соболевском кургане также имела две камеры с различным назначением: восточная – для погребения, а западная – для инвентаря. В Двугорбой Могиле (начало IV в. до н. э.) была осуществлена та же идея, но в более сложной форме: от входной ямы центрального погребения отходило сразу четыре камеры, в западных находились амфоры с вином, котел с напутственной пищей и повозка; восточные камеры содержали погребения людей. Тот же принцип наблюдается в конструкции Бердянского кургана в виде расположенных рядом ям с направленными в разные стороны катакомбами: центральная яма с камерой на восточную сторону содержала захоронение царя, а южная с камерой на западную предназначалась для инвентаря и слуг (Мурзин, Чередниченко, 1994; Мурзин, Фиалко, 1998).

Западная перемычка во рву и поминальная тризна

Около разрывов во рву с западной стороны находят следы поминальной тризны в виде фрагментов амфор и костей животных (рис. 1, 2). Иногда следы тризны прослеживаются по всему периметру кургана, как, например, в кургане Бабина Могила, но все же, наибольшее скопление наблюдается всегда у западной перемычки рва – выхода, ведущего на запад. Получается, что прощальное «кормление души», поминальные тризны происходили на западной стороне. Зачастую остатки тризны представляли собой скопления тысяч фрагментов амфор, костей животных, их черепов и даже целых костяков лошадей, как в кургане Желтокаменка. По подсчетам специалистов, во время поминальных тризн на кургане Водяна Могила было съедено 6960 кг мяса и выпито 524 литра вина, число участников составило 1392–2320 человек. На кургане Бабина Могила съедено 7240 кг мяса и выпито 1263–1290 литров вина, число участников – 1448–2413 человек; на Соболевой Могиле – 1490 кг мяса и 321,7 литра вина, число участников – 298–407 человек ( Мозолевский, Полин , 2005. С. 291).

Таким образом, погребальную церемонию завершала многолюдная и обильная совместная трапеза с целью воздания должных прощальных почестей и кормления души умершего, покидавшего свой народ и уходившего в мир мертвых. Поскольку заключительная фаза погребальной церемонии проводилась на пространстве у западной перемычки во рву и далее на запад, за пределами рва, надо полагать, что мир мертвых для скифов был однозначно расположен на западе.

Ориентация скифов по странам света

Как известно, ориентация по странам света лежит в основе картины мира каждого этноса и относится к основополагающим свойствам культуры. По материалам лингвистики и фольклора прослеживаются различные позиции для ориентации на местности, сохранившиеся у многих народов в пережиточной форме: лицом к восходящему солнцу, лицом к полуденной стороне (солнце в зените), лицом к полуночной стороне (Полярная звезда), лицом вверх (Кононов, 1978). Например, у тюрко-монгольских кочевников евразийских степей известно два варианта ориентации по странам света. Первый – ориентация по восходящему солнцу, то есть на восток. Если стоять, обратив лицо на восток, сзади оказывается земля, где солнце исчезает, умирает, следовательно, там находится мир мертвых. Такие представления свойственны всем тюркским народам, поэтому их юрты стоят всегда выходом на восток. Второй вариант – ориентация по солнцу в зените. Если стоять, обратив лицо на солнце в зените, тогда за спиной человека оказывается холодная земля, сторона, на которой солнце никогда не светит. Вполне логично, что эта сторона воспринималась как задняя, потусторонняя. Эти представления характерны для монголоязычных народов, поэтому их юрты ориентированы входом на юг.

Все данные (расположение могилы в створе с западной и восточной перемычками, меридиональная идеальная ось, на которой располагались боковые погребения, остатки прощальной тризны с западной стороны кургана) говорят о том, что страну мертвых скифы помещали на западе, то есть они ориентировались на местности, обратившись лицом на восток. Из этого становится ясным назначение западной перемычки в околокурганном рву – это были ворота для ухода души умершего.

Восточная перемычка и мир живых

Если западная сторона в представлениях скифов связана с миром мертвых, то восточная должна быть связана с миром живых. К такому выводу подводят данные этнографической науки о бинарных оппозициях, характерных для архаических культур, или бинарной модели мира ( Жуковская , 1983). Восточная перемычка была направлена в восточную («живую») сторону и, по всей видимости, служила воротами для вноса умершего и указателем правильного и безопасного подхода к могиле предков во время последующих посещений кургана. Живые родственники могли подойти к могиле только со своей, «живой», восточной стороны. В данном контексте восточная сторона – она же и «правильная» сторона.

В археологической литературе широко известны балбалы – ряды вертикальных камней, стоявших с восточной стороны пазырыкских курганов. По всей видимости, своего рода балбалы ставили и с восточной стороны скифских курганов. Так, например, к востоку от кургана Желтокаменка лежало несколько громадных гранитных камней размерами 1 × 2 м, ориентированных с востока на запад. В то же время к западу от кургана, по свидетельству местных жителей, встречалось множество обломков амфор (Мозолевский, 1982. С. 180). Около кургана 2 у Кор-неевки, в районе восточной перемычки по обе ее стороны, во рву, на уровне погребенного чернозема, были обнаружены необработанные известняковые плита и столб. Размеры плиты – 0,9 × 0,6 × 0,1 м. Размеры столба – 1,5 × 0,4 ×0,4 м (Ковалев, Полин, 1991. Рис. 3, 7). В могильнике Новое Запорожье курганы опоясывались кольцевым, трапециевидным в сечении рвом с перемычками на западе и востоке (иногда с небольшим смещением). В трех курганах на внешнем кольце рва стоя- ли гранитные менгиры подтреугольной формы, размерами от 0,9 × 0,5 × 0,25 м до 1,8 × 0,8 × 0,2 м. В кургане 7 менгир найден у восточной перемычки (Плеши-венко, 1977. С. 143–152). С обеих сторон от восточной перемычки кургана Бабина Могила, в заполнении рва, зафиксированы большие скопления камней, поднимавшиеся почти до современной поверхности. Автор раскопок полагал, что они представляли собой развал какой-то каменной конструкции, оформлявшей восточный вход в курган (Мозолевский, Полин, 2005. С. 107).

На границе миров

Судя по перечисленным данным, идеальная меридиональная линия в скифском кургане разграничивала два мира. Вот почему вторичные погребения вносились в центральную гробницу скифского кургана по линии север – юг. С северной полы кургана строго по границе, или по нейтральной зоне между двумя мирами прокапывался длинный (до 20 м) дромос, заканчивавшийся входом в центральную камеру. Согласно логике, расположение дромоса строго вдоль линии меридиональной оси, по своего рода нейтральной полосе, не нарушало покой мира мертвых и было наиболее безопасным для мира живых. Такой дромос прослеживается в курганах Желтокаменка, Братолюбовка, в Бабиной Могиле. В Александрополь-ском кургане дромос заметно смещен на северо-восток, но с центральной могилой соединен с ее северной стороны. В кургане Огуз длинный дромос проложен с юга, но также строго вдоль идеальной «разграничительной» линии.

В связи с расположением дромосов в скифских курганах хотелось бы отметить, что и так называемые подземные грабительские ходы были также проложены строго по меридиональной линии. Но, по мнению С.В. Полина, узкие и длинные штольни, направленные всегда с северной полы в центр кургана, были изобретены современниками, то есть самими скифами. Их прокладка явно предполагала точное знание плана кургана. Как отмечает С.В. Полин, направление и глубина штольни всегда были точно выверены, зачастую она «садилась» сверху на входную яму или камеру впускного бокового погребения, расположение которого поверх насыпи невозможно распознать ( Мозолевский, Полин , 2005. С. 427–445).

Увязка планиграфии курганов с бинарной моделью мира скифского общества и идеальной меридиональной линией дает дополнительный аргумент в пользу ритуального характера длинных подземных ходов, поскольку они, ничего не нарушая, логично вписываются в строго регламентированный план кургана. Именно эта «вписанность» дала основание Ю.В. Болтрику утверждать, что штольни-ходы выкапывались одновременно с устройством центральной могилы ( Болтрик , 2000). Позднее эти ритуальные ходы, несомненно, использовались грабителями.

Сооружение кургана и его последующее заполнение

В последние годы по результатам доследования Александропольского кургана установлено, что центральная гробница и восточная входная яма с соеди- нявшим их дромосом копались одновременно с уровня древнего горизонта. Об этом однозначно свидетельствует часть выкида из дромоса, зафиксированная на древнем горизонте. Авторы доследования констатируют, что «наличие двух входов в единую камеру было обусловлено исключительно обрядовыми требованиями, а не их разновременностью» (Полин, Дараган, 2010. С. 187–192). Вполне возможно, так оно было, и здесь «по-видимому, можно говорить о полной единовременности и всех трех его гробниц» (Там же). Этот факт объясняет выявленную ранее синхронность амфорного материала из центральной гробницы, боковой и околокурганной тризны.

Предложенная реконструкция Александропольского кургана влечет за собой принципиально новое знание о технике строительства царских курганов. Все скифские курганы, как царские, так и рядовые, обнаруживают высокую степень стандартности в планиграфии кургана, досыпок и последовательности погребений. Поэтому факт одновременного сооружения центральной и боковой могил в Александропольском кургане может экстраполироваться и на другие курганы. Но, если скифские курганы были семейными или родовыми усыпальницами, как в таком случае объяснить одновременную смерть целой семьи или родового клана по всей Скифии? Можно предположить, что тела умерших хранили долгое время, пока не умрут все члены семьи и рода, или, по крайней мере, основные, наиболее важные родственники, чтобы похоронить всех одновременно в одном кургане. Такой ход рассуждений выглядит неубедительным, во всяком случае, он не объясняет назначение дромоса.

Единственным достоверным фактом одновременного сооружения центральной могилы в виде каменного склепа и дромоса в нее среди царских курганов является курган Огуз. Ю.В. Болтрик выявил признаки предварительной разметки места сооружения и погребений Чертомлыкского кургана ( Болтрик , 2002. С. 157), что позволило предположить единовременность центральной и северной могил и дромоса (или штольни-хода). По аналогии с Чертомлыком Ю.В. Болтрик и Е.Е. Фиалко еще в 1994 г. высказывались в пользу одновременности впускных могил кургана Александрополь: «Следует заметить, что в отличие от традиционно сложившегося представления о трехэтапном возникновении комплекса в Александрополе, мы считаем, что боковая северо-восточная могила и входная яма с длинным дромосом – это все элементы единовременного погребального ансамбля. Подобной мы считаем и структуру Чертомлыка, где Северная могила является второй входной ямой, венчающей мощный наклонный дромос, традиционно воспринимаемый как грабительский ход. То есть, ни в первом, ни во втором памятниках нет места впускным могилам» ( Болт-рик, Фиалко , 1994. С. 26). Эти же аргументы приведены в другой работе одного из авторов ( Болтрик , 2000).

Очевидно, в самом начале должны были выкапываться околокурганные рвы или другие элементы, так или иначе ограничивавшие территорию кургана: согласно архаическому мышлению, она была зоной контакта двух миров и должна быть ограничена, чтобы не подвергать опасности окружающие владения и пастбища. Как полагает С.В. Полин, далее все элементы погребального ансамбля создавались синхронно: строилась обваловка, выкапывались центральная яма, конская и боковые могилы (Мозолевский, Полин, 2005. С. 107). Стратиграфи- ческие наблюдения об одновременности сооружения центральной и боковой могилы Александропольского кургана, заблаговременно построенный дромос в каменный склеп кургана Огуз, а также признаки предварительной разметки мест погребений в кургане Чертомлык наводят на мысль, что скифы могли планировать и сооружать курган так же планомерно, как, например, строительство дома. Во-первых, как показано выше, планиграфия кургана была четко определена заранее: основное погребение в центре, на одной горизонтальной оси с длинными стенками входной ямы – перемычки в обваловке и околокурганном рву, на этой же горизонтальной оси с западной стороны – должна быть расположена конская могила. Во-вторых, зная наличие родственников и их родственный ранг по отношению к основному погребенному в кургане, можно было запланировать и боковые могилы. Расположение боковых могил родственников регламентировалось рангом по родственной линии3 и полом. Скифы захоранивали младших по родственному рангу мужчин с северной стороны центрального погребения на меридиональной оси кургана, а старших по родственному рангу мужчин - с южной его стороны. Останки супруга ранее погребенной дамы вносились через дромос в камеру центральной могилы и укладывались у южной стенки камеры. Могилы остальных родственников рангом ниже, а также жены, имели право располагать в восточной половине кургана.

В описанной ситуации, действительно, было не столь сложно прогнозировать планиграфию кургана для определенной семьи или родового клана. Продолжая аналогию со строящимся домом, выкопанные заранее боковые могилы, можно сравнить с запланированной на будущее детской комнатой и гаражом: на момент начала строительства нет еще ни детей, ни машины, но они когда-то появятся. То есть, если имеется родственник соответствующего ранга, то когда-нибудь он умрет, и поэтому ему заранее заготовлено престижное место в семейной усыпальнице.

Основной аргумент С.В. Полина в подтверждение одновременного захоронения погребенных, – фрагменты одних и тех же амфор, найденные в центральной и боковой могилах и во рву Александропольского кургана (Полин, 2010. С. 262–307). Это установленный факт. Но вполне возможно, боковую могилу освятили и поместили туда амфоры, или совершили возлияния, сразу после сооружения, в знак ее готовности к будущему применению. Впоследствии, через промежуток времени от нескольких до десятков лет, при похоронах родственника в ту же могилу вносились новые амфоры. Этим можно объяснить существование так называемых «нечистых» комплексов амфор из скифских курганов, когда датировка клейм из тризны оказывается древнее, чем дата клейма из погребения (Там же). Если родственник умер на 5–10 лет позже сооружения кургана, то только клейма могут показать хронологическую разницу. Остальной погребальный инвентарь не позволяет уловить разницу в датировке между основной и боковой могилами. Такое понимание традиции возведения скифских курганов снимает сомнения в правильности датировок амфорных клейм, что казалось в последние годы не- разрешимой задачей (Полин, 2010. С. 262–307). Итак, подводя итог, можно констатировать, что после смерти главного в роду размечался и возводился курган – семейная усыпальница, в которой предусматривались места для остальных членов, чей родственный ранг позволял им быть погребенными в данном кургане.

Выводы

Наиболее важными результатами проведенного автором планиграфического анализа являются:

-

1) выявление наличия строгой семейно-родовой иерархии среди родственников и строгой социальной иерархии, касавшейся слуг, конюхов и людей, принесенных в жертву во время похорон;

-

2) определение системы географической ориентации скифов на местности, а именно – лицом на восток;

-

3) выявление ориентации скифского кургана по странам света и подчиненности планиграфии кургана представлению о расположении страны мертвых на западе;

-

4) подтверждение одновременного способа сооружения скифских курганов и объяснение процесса постепенного заполнения могил скифского кургана.

Список литературы Устройство скифского кургана и его ориентация по странам света

- Алексеев А.Ю., 1992. Скифская хроника. СПб: Петербургкомстат. 206 с.

- Алексеев А.Ю., 2003. Хронография Европейской Скифии. СПб.: Гос. Эрмитаж. 416 с.

- Болтрик Ю.В., 2000. Скифский курган как единый ансамбль//Скифы и сарматы в VII-III вв. до н. э.: палеоэкология, антропология, археология: сб. ст./Отв. ред. В.И. Гуляев, В.С. Ольховский. М.: ИА РАН: ГИМ. С. 129-137.

- Болтрик Ю.В., 2002. Был ли Атей погребен в Чертомлыке?//Боспорский феномен: Погребальные памятники и святилища: материалы Междунар. науч. конф. Ч. 2/Отв. ред. В.Ю. Зуев. СПб.: Гос. Эрмитаж. С. 157-161.

- Болтрик Ю.В., Фиалко Е.Е., 1994. Курганы царей Скифии IV в. до н. э.//Тез. докл. Междунар. конф. «Проблемы скифо-сарматской археологии Северного Причерноморья», посвященной 95-летию Б.Н. Гракова. Запорожье: Запорожский госуниверситет: ИА НАН Украины. С. 24-27.

- Жуковская Н.Л., 1983. Бинарные оппозиции в традиционной монгольской культуре//Искусство и культура Монголии и Центральной Азии: докл. и сообщ. Всесоюз. науч. конф. Ч. 2/Отв. ред. B.А. Кореняко. М.: Наука. С. 127-138.

- Ковалев Н.В., Полин С.В., 1991. Скифские курганы у с. Корнеевка Запорожской области//Курганы Степной Скифии: сб. науч. тр./Отв. ред. Ю.В. Болтрик, Е.П. Бунятян. Киев: Наукова думка. C. 33-53.

- Кононов А.Н., 1978. Способы и термины определения стран света у тюркских народов//Тюркологический сборник 1974. М.: Наука. С. 72-89.

- Мозолевский Б.Н., 1982. Скифский «царский» курган Желтокаменка//Древности степной Скифии: сб. науч. тр./Отв. ред. А.И. Тереножкин. Киев: Наукова думка. С. 179-222.

- Мозолевский Б.Н., Полин С.В., 2005. Курганы скифского Герроса IV века до н. э. Бабина, Водяна и Соболева могилы. Киев: Стилос. 599 с.

- Мурзин В.Ю., Фиалко Е.Е., 1998. Архитектура Бердянского кургана//Археологiя. № 2. С. 82-93.

- Мурзин В.Ю., Чередниченко Н.Н., 1994. Об итогах исследования Бердянского кургана//Тез. докл. Междунар. конф. «Проблемы скифо-сарматской археологии Северного Причерноморья», посвященной 95-летию Б.Н. Гракова. Запорожье: Запорожский госуниверситет: ИА НАН Украины. С. 140-141.

- Ольховский В.С., 1999. К изучению скифской ритуалистики: посмертное путешествие//Погребальный обряд: Реконструкция и интерпретация древних идеологических представлений: сб. ст. М.: Восточная литература. С. 114-136.

- Очир-Горяева М.А., 2009. О планиграфии скифских курганов//Эпоха раннего железа: к 60-летию С.А. Скорого/Отв. ред. С.С. Бессонова. Киев; Полтава: ИА НАНУ С. 273-283. (Археология и древняя история Украины.)

- Плешивенко А.Г., 1977. Исследование скифских курганов в Днепровском Надпорожье//Запорожье: ДСПК. Вып. 2. С. 143-152.

- Полин С.В., 2010. Амфоры Александропольского кургана (по материалам раскопок 2004-2009 гг.)//Античный мир и археология: межвуз. сб. науч. тр. Ред. В.И. Кац и др. Саратов: Саратовский университет. Вып. 14. С. 262-307.

- Полин С.В., Дараган М.И., 2010. Работы на Александропольском кургане 2008 г.//ΣYMBOΛA. Античный мир Северного Причерноморья. Новейшие находки и открытия/Ред. Р.М. Мунчаев и др. Вып. 1. М.: ИА РАН; Киев. С. 187-192.

- Привалова О.Я., Зарайская Н.П., Привалов А.И., 1982. Двугорбая могила//Древности степной Скифии: сб. науч. тр./Отв. ред. А.И. Тереножкин. Киев: Наукова думка. С. 148-179.

- Саенко В.Н., 1994. Скифский курган как семиотическая система//Тез. докл. Междунар. конф. «Проблемы скифо-сарматской археологии Северного Причерноморья», посвященной 95-летию Б.Н. Гракова. Запорожье: Запорожский госуниверситет; ИА НАН Украины. С. 164-167.

- Черненко Е.В., Бессонова С.С., Болтрик Ю.В., Полин С.П., Скорый С.А., Бокий Н.М., Гребенников Ю.С., 1986. Скифские погребальные памятники степей Северного Причерноморья. Киев: Наукова думка. 353 с.