Усвоение ритма световых мельканий и результативность интеллектуальной деятельности

Автор: Коробейникова И.И., Каратыгин Н.А., Венерина Я.А., Бирюкова Е.В.

Журнал: Тюменский медицинский журнал @tmjournal

Статья в выпуске: 2 т.19, 2017 года.

Бесплатный доступ

У испытуемых (n=48; мужчины 19-21 года) исследовали спектрограмму ЭЭГ затылочных областей коры головного мозга при проведении функциональной пробы со светостимуляций частотой в 5, 10, 15 и 20 Гц, а также и при целенаправленной деятельности, которая моделировалась при помощи компьютеризованного теста «Красно-черные таблицы Горбова - Шульте». Вычисляли время между последовательными кликами по квадратам (мс), общее время выполнения заданий (с) и число ошибок. Обнаружено, что у испытуемых с высокой степенью усвоения ритма световых мельканий в 10 Гц имела место достоверно более высокая исходная мощность того же диапазона правого и левого затылочных областей коры головного мозга. Мощность десятигерцовых потенциалов ЭЭГ правого и левого затылочных отведений ЭЭГ при световой стимуляции той же частотой достоверно и положительно связана только с временными параметрами целенаправленной деятельности испытуемых.

Ээг, световая стимуляция, временные параметры деятельности

Короткий адрес: https://sciup.org/140220119

IDR: 140220119 | УДК: 612.822

Текст научной статьи Усвоение ритма световых мельканий и результативность интеллектуальной деятельности

Реакция усвоения ритма световых мельканий в норме и патологии позволяет характеризовать функциональное состояние коры головного мозга. Функциональная проба со свето-стимуляцией широко используется в клинических обследованиях в основном для обнаружения и провокации эпилептоидных вспышек [13]. При исследовании реакции усвоения ритма световых мельканий в электроэнцефалограмме (ЭЭГ) здоровых испытуемых была выявлена определенная зависимость проявления этой реакции от характера «спонтанной» электрической активности. Показано, что у здоровых испытуемых навязывание ритма происходит на частоте близкой или кратной основной частоте ЭЭГ [2], поэтому усвоение ритма световых мельканий можно считать индивидуальной характеристикой.

В наших предыдущих исследованиях доказана связь результативности интеллектуальной деятельности человека с характеристиками альфа диапазона фоновой ЭЭГ и его изменениями в текущей ЭЭГ [5, 6]. Нами сделано предположение о связи степени усвоения ритма световых мельканий (УРСМ) с параметрами результативности интеллектуальной деятельности, что явилось целью настоящего исследования.

Методика. В исследовании на основе добровольного информационного согласия принимали участие 48 человек, юноши 19-21 года, правши с нормальной остротой зрения. Целенаправленная деятельность моделировалась при помощи компьютеризованного теста Горбова-

Шульте (красно-черные таблицы). Во время обследования испытуемый находился в удобном кресле перед экраном монитора (17 дюймов). На мониторе отображалась квадратная таблица, состоящая из 24 красных и 25 черных квадратных ячеек с собственными номерами. Паттерны расположения квадратов для каждой серии были изначально заданы методом случайной генерации. Для всех испытуемых использовался одинаковый набор паттернов. На основе предварительной инструкции испытуемый должен был в первом задании выбрать (указать курсором мышки) черные квадраты в порядке возрастания номеров от (1 до 25), во втором - красные квадраты в порядке убывания номеров (от 24 до 1), в третьем задании - выбрать черные в порядке возрастания, чередуя их с красными в порядке убывания: 1 черные, 24 красные, 2 черные, 23 красные и т.д. Во второй части обследования испытуемому предлагали выполнить те же задания в сопровождении голосовой помехи: чтение диктором цифр от 1 до 25 в случайном порядке, не совпадающим с порядком указания испытуемым номеров квадратов и с частотой одна цифра в две секунды.

По результатам выполнения компьютерной задачи для каждого испытуемого вычисляли следующие показатели:

-

- время между последовательными кликами по квадратам, величина которого усреднялась по каждому заданию (среднее время клика, мс);

-

- общее время выполнения каждого задания (с);

-

- число ошибок в каждом задании – включая ошибки последовательности и неверное указание цвета квадрата. Если испытуемый сбивался и отказывался от дальнейшего выполнения задания, количество оставшихся неотмеченными квадратов расценивалось как ошибки.

ЭЭГ регистрировали в исходном состоянии при закрытых и открытых глазах и во всех экспериментальных ситуациях. ЭЭГ регистрировали с помощью электроэнцефалографа «Нейрон-спектр» (г. Иваново) монополярно по схеме “10–20” в ( О2, О1 ), теменных ( Р4, Р3 ), центральных ( С4, С3 ), лобных ( F4, F3 ) и височных ( Т4, Т3 ) отведениях. Объединённые референтные электроды располагались на мочках ушей. Полоса фильтрации составляла 0,5–35,0 Гц, постоянная времени – 0,32 с, режективный фильтр – 50 Гц. После регистрации все записи ЭЭГ были переведены в компьютерную систему анализа и топографического картирования электрической активности мозга «BRAINSYS» для Windows [8] и обработаны с помощью аппаратно -программного комплекса «НЕЙРО-КМ» (ООО «Статокин», г. Москва). Артефакты исключали из анализируемой записи с использованием возможностей программного комплекса BRAIN-SYS. Спектрально-когерентный анализ ЭЭГ проводили на основе быстрого преобразования Фурье (пакет программ BRAINSYS). Эпоха анализа составляла 4 сек при длительности каждого фрагмента в 1 мин, частота оцифровки – 200 Гц.

Для выполнения поставленной в настоящем исследовании задачи в заключительной части обследования проводилась функциональная проба на усвоение ритмических вспышек света длительностью 20 мс от стандартного фотостимулятора, расположенного на расстоянии 25 см от испытуемого и находящегося на уровне его глаз. Испытуемому, сидящему с закрытыми глазами, предъявляли последовательно четыре десятисекундные серии вспышек фиксированных частот 5, 10, 15, 20 Гц. Интервал между частотными сериями составлял 10 сек.

С помощью пакета программ BRAINSYS проводили картирование 10 - секундных отрезков ЭЭГ соответствующих частоте стимуляции. На каждом отрезке рассчитывали спектральную мощность частотных потенциалов затылочных отведений (O2, O1) ЭЭГ, точно соответствующую частоте стимуляции (например, для отрезка со стимуляцией 5 Гц – спектральную мощность на 5 Гц и т.д.). При анализе фоновой ЭЭГ, зарегистрированной при открытых глазах, проводили картирование 10-секундного безартефактного отрезка и определяли спектральную мощность потенциалов на частотах 5, 10, 15 и 20 Гц. Для каждой используемой частоты стимуляции рассчитывали коэффициент усвоения ритма с учетом спектральных мощностей в исходном состоянии и при стимуляции светом указанных частот по формуле:

КУ = (Ф [мкВ2] – Ст [мкВ2] / Ф [мкВ2]) х (-1), где

Ф [мкВ2] – исходная спектральная мощность потенциалов в диапазоне 5 Гц, и т. д.);

Ст [мкВ2] – спектральная мощность потенциалов при стимуляции светом той же частоты.

Для статистической обработки и представления результатов использовали пакет STATISTICA v.6. При нормальном распределении анализируемых показателей вычисляли среднее значение ( M ) и стандартную ошибку среднего ( m ). Достоверность различий анализируемых показателей у студентов выделенных групп оценивали с помощью дисперсионного анализа «Breakdown and one-way ANOVA». Достоверность изменения значений показателей в разных ситуациях у одной группы испытуемых оценивали с использованием t-критерия для связанных выборок.

Результаты и их обсуждение.

Для выявления связи навязывания предъявляемой частоты стимуляции с параметрами результата деятельности был проведён корреляционный анализ. Выявленные достоверные корреляционные зависимости были связаны с мощностью узкочастотного диапазона ЭЭГ, точно соответствовавшего частоте раздражения в 10 Гц. Установлено, что мощность потенциалов на частоте 10 Гц достоверно и положительно связана со средним временем клика (r=0,478, p=0,01; r=0,534, p=0,0001 для О1 и О2 соответственно) и среднем временем выполнения (r=0,339, p=0,028; r=0,399, p=0,009, для О1 и О2 соответственно) третьего задания – чередовании выбора черных и красных квадратов. Кроме этого мощность потенциалов на частоте 10 Гц достоверно и положительно связана со средним временем клика (r=0,366, p=0,017; r=0,338, p=0,029 для О1 и О2 соответственно) и среднем временем выполнения (r=0,358, p=0,020; r=0,324, p=0,036, для О1 и О2 соответственно) задания при выборе черных цифр в порядке возрастания при наличии слуховых помех. В этой же ситуации коэф- фициент корреляции среднего времени клика и времени выполнения задания с рассчитанным коэффициентом усвоения ритма частотой 10 Гц составил для среднего времени клика r=0,556, р=0,00001 и r=0,541, р=0,0001 для О1 и О2 соответственно, для среднего времени выполнения задания r=0,551, р=0 и r=0,534, р=0, для О1 и О2 соответственно. Достоверных корреляционных отношений исследованных параметров ЭЭГ с допущенными ошибками не выявлено.

Таким образом, установлено, что мощность 10 Гц потенциалов ЭЭГ правого и левого затылочных отведений ЭЭГ при световой стимуляцией той же частоты достоверно и положительно связана только с временными параметрами деятельности.

Анализ спектральной мощности 10 Гц потенциалов при световой стимуляции на той же частоте показал их большую индивидуальную вариативность от 0,28 мкВ2 до 84,7 мкВ2, при средних значениях 11,16+2,54 мкВ2 в левом затылочном и от 0,24 мкВ2 до 101,9 мкВ2, при средних значениях 14,21+3,02 мкВ2 в правом затылочном отведениях ЭЭГ. С учётом этого фактора и на основании данных корреляционного анализа были выделены две группы студентов с разной степенью выраженности усвоенного ритма световых мельканий в 10 Гц. В 1 группу (n=31) вошли студенты, спектральная мощность 10 Гц диапазона которых, при световой стимуляции той же частотой была ниже средней на величину стандартной ошибки (Ст [мкВ2] < Mm); 2 группу (n=12) составили студенты спектральная мощность 10 Гц диапазона которых была выше средней на величину стандартной ошибки (Ст [мкВ2] > M+m).

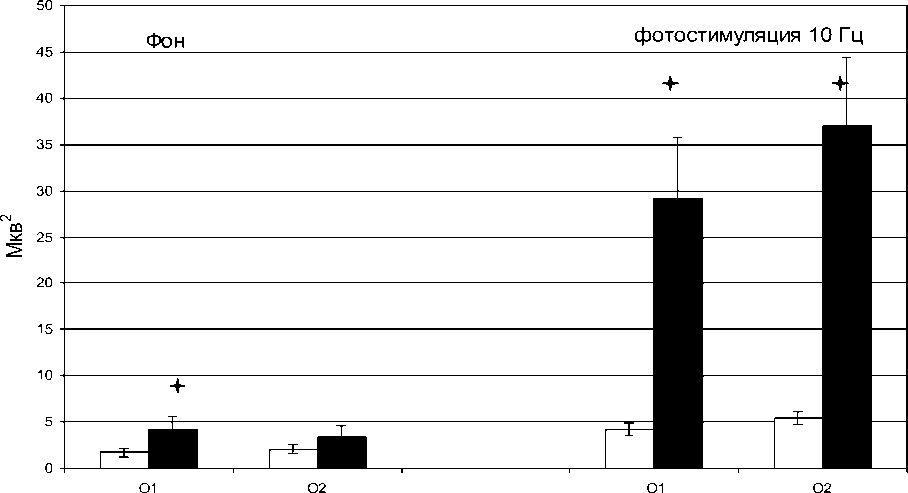

У студентов 1 группы под влиянием стимуляции световыми вспышками в 10 Гц мощность того же диапазона была достоверно ниже, чем у студентов 2 группы. В 1 группе её величина составила 4,17±0,65 мкВ2 и 5,41±0,72 мкВ2, во 2 группе 29,07±6,7 мкВ2 и 36,94±7,51 мкВ2 в отведениях О1 (р=0,000001) и О2 (р=0,000001) соответственно (рис. 1).

Таблица 1

Параметры результативности ( М+m ) теста «Красно-черные таблицы Горбова-Шульте» у студентов 1-й и 2-й групп, отличающихся разной степенью навязывания ритма световых мельканий (10 Гц)

|

№ |

Ситуация |

Показатели |

1 группа |

2 группа |

p |

|

1 |

Черные квадраты |

Ср. вр. клика (мс) |

1921 + 76 |

2312 + 135 |

0,012 |

|

Ср. вр. выпол. (с) |

49,5 + 21 |

594 + 4 |

0,019 |

||

|

Ошибки |

0,4 + 0,2 |

0,5 + 0,33 |

– |

||

|

2 |

Красные квадраты |

Ср. вр. клика (мс) |

1844 + 65 |

2075 + 78 |

0,051 |

|

Ср. вр. выпол. (с) |

45,3 + 1,6 |

51,0 + 1,9 |

0,052 |

||

|

Ошибки |

0,19 + 0,08 |

0,08 + 0,08 |

– |

||

|

3 |

Красные и черные квадраты |

Ср. вр. клика (мс) |

3847 + 147 |

4439 + 242 |

0,040 |

|

Ср. вр. выпол. (с.) |

191,8 + 7,6 |

222,1 + 10,9 |

0,030 |

||

|

Ошибки |

2,7 + 0,55 |

3,7 + 1,01 |

– |

||

|

4 |

Черные квадраты + помеха |

Ср. вр. клика (мс) |

1886 + 73 |

2273 + 173 |

0,019 |

|

Ср. вр. выпол. (с) |

48,1 + 1,8 |

57,4 + 4,4 |

0,026 |

||

|

Ошибки |

0,16 + 0,08 |

0 |

– |

||

|

5 |

Красные квадраты + помеха |

Ср. вр. клика (мс) |

1827 + 67 |

2034 + 116 |

– |

|

Ср. вр. выпол. (с) |

44,9 + 1,6 |

49,7 + 2,9 |

– |

||

|

Ошибки |

0,16 + 0,08 |

0 |

– |

||

|

6 |

Красные и черные квадраты + помеха |

Ср. вр. клика (мс) |

3777 + 155 |

4468 + 228 |

0,019 |

|

Ср. вр. выпол. (с.) |

188,2 + 7,6 |

221 + 11,9 |

0,025 |

||

|

Ошибки |

3,06 + 0,58 |

2,16 + 0,57 |

– |

1гр 2гр

Рис. 1. Спектральная мощность диапазона 10 Гц у испытуемых 1-й (белый столбик) и 2-й (черный столбик) групп в фоне и при фотостимуляции частотой 10 Гц.

Спектральная мощность в диапазоне 10 Гц ЭЭГ, зарегистрированной в исходном состоянии с открытыми глазами была ниже у студентов 1 группы чем у студентов 2 группы и составила 1,72±0,50 мкВ2 и 2,10±0,51 мкВ2 в 1 и 4,15±1,42 мкВ2 и 3,45±1,13 мкВ2 во 2 группе студентов соответственно в О1 (р=0,04) и О2 отведениях ЭЭГ (рис. 1). Максимальное проявление навязывания ритма, особенно в альфа диапазоне связывают с резонансными явлениями в центральной нервной системе [12].

Таким образом, во 2 группе испытуемых был ярко выражен резонансный эффект при совпадении частоты сенсорных импульсов с собственными колебаниями осциляторных образований мозга.

Этот факт давно описан в литературе, где ритмику, вызванную световой стимуляцией, связывают с фоновой спонтанной ритмикой ЭЭГ [2, 10], а выраженность реакции усвоения по диапазонам частот - с более десинхронизированной ЭЭГ [3].

На наш взгляд наибольший интерес представляет полученный в исследовании факт связи спектральной мощности диапазона 10 Гц при стимуляции той же частотой с временными параметрами деятельности.

Параметры деятельности студентов 1 и 2 групп, отличающихся различной степенью навязывания ритма световых мельканий в 10 Гц, представлены в таблице 1. Эти данные свидетельствуют о том, что во всех ситуациях обследования (исключение составляет 5 ситуация -выбор красных квадратов в порядке убывания их номеров при наличии голосовых помех), средние время клика и время выполнения задания были достоверно ниже у студентов 1 группы, у которых по сравнению со студентами 2 группы имели место более низкие исходная мощность диапазона 10 Гц и мощность того же диапазона при стимуляции.

Временным характеристикам деятельности, которые в совокупности могут рассматриваться как фактор, обеспечивающий эффективность умственной деятельности в настоящее время придается большое значение [11].

Во многих исследованиях временные характеристики деятельности и динамичность нервных процессов в организме связываются именно с параметрами альфа диапазона ЭЭГ. Выявлена связь большой динамичности нервных процессов с высокой частотой альфа-ритма, малой его амплитудой и низким индексом [1]

Показано, что фактором, детерминирующим длительность индивидуальной минуты является частота доминирующего альфа-ритма ЭЭГ затылочных областей коры [4]. Установлено, что время реакции двуальтернативного выбора положительно связано с амплитудой альфа-ритма и отрицательно связано с частотой альфа-ритма, то есть реакция тем быстрее, чем меньше амплитуда и больше частота альфа-ритма, при этом скорость реакции выбора авторы рассматривали как модель принятия решения [9].

В связи с установленной в настоящем исследовании связью временных параметров деятельности со степенью усвоения частоты световых мельканий именно 10 Гц, уместно вспомнить две нейрофизиологические константы Г. Бергера (F=10 Гц) и М.Н. Ливанова (R=0,1), основанные на параметрах альфа ритма, которые были впервые включены А.Н. Лебедевым в формулы для расчёта объёма памяти и внимания, скорости поиска сведений в памяти и принятия решений, точности субъективных оценок и ряда других психологических показателей [7]. Можно предположить, что стимуляция с частотой в 10 Гц (в нашем случае это были световые вспышки) особым образом и, главное по разному у разных индивидов, перестраивая собственную ритмику биопотенциалов коры головного мозга, является фактором, детерминирующим временные характеристики некоторых видов интеллектуальной деятельности.

Список литературы Усвоение ритма световых мельканий и результативность интеллектуальной деятельности

- Базанова О.М. Современная интерпретация альфа-активности электроэнцефалограммы//Успехи физиологических наук. -2009. -№ 3. -С. 32-53.

- Биопотенциалы мозга человека. Математический анализ/Под ред. В.С. Русинова. АМН СССР. -М.: Медицина, 1987. -256 с.

- Гнездицкий А.А. Обратная задача ЭЭГ и клиническая электроэнцефалография. Изд-во Таганрогского гос. радиотехнического университета, 2000. -154 с.

- Джебраилова Т.Д. Индивидуальные особенности продуцирования минутного интервала времени и их электроэнцефалографические корреляты//Психологический журнал. -1995. -Том 16, № 3. -С. 133-136.

- Джебраилова Т.Д., Коробейникова И.И., Каратыгин Н.А., Дудник Е.Н. Динамика параметров альфа активности ЭЭГ и вариабельности сердечного ритма при интеллектуальной деятельности//Физиология человека. -2015. -Том 41, № 6. -С. 36-48.

- Коробейникова И.И. Успешность результативной деятельности студентов с различными спектральнопространственными характеристиками альфа ритма фоновой ЭЭГ//Академический журнал Западной Сибири. -2014. -Том 10, № 3 (52). -С. 62-64.

- Лебедев А.Н. Нейронный код//Психология. Журнал Высшей школы экономики. -2004. -Том 1, № 3. -С. 18-36.

- Митрофанов А.А. Компьютерная система анализа и топографического картирования электрической активности мозга с нейрометрическим банком ЭЭГ-данных «Brainsys». Описание применения. Руководство системного оператора. Руководство системного программиста. 2012. -129 с.

- Станкова Е.П., Мышкин И.Ю. Влияние индивидуальных характеристик ЭЭГ и психофизиологических особенностей на время реакции//Современные проблемы науки и образования. -2014. -№ 1. URL: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=12242

- Федотчев А.И., Бондарь А.Т., Акоев И.Г. Динамические характеристики резонансных ЭЭГ реакций человека на ритмическую фотостимуляцию//Физиология человека. -2000. -Том 26, № 2. -С. 6472.

- Чуприкова Н.И. Об онтологической природе интеллекта: системно-структурный подход//Психология интеллекта и творчества: традиции и инновации: материалы научной конференции, посвященной памяти Я.А. Пономарева и В.Д. Дружинина. -М., 2010. -С. 92-101.

- Bazar E. Biophysical and physiological systems analysis//Addision Wesley Publishing Company, 1976. -366 р.

- Rubboli G., Parra P., Sesi S., Tarahashi T., Thomas P., EEG Diagnostic Procedures and Special Investigation in the Assesment of Photosensitivity//Epilepsia. -2004. -Vol. 45 (Suppl. 1). -P. 35-39.

- Lebedev A.N. Nejronnyj kod//Psihologija. Zhurnal Vysshej shkoly jekonomiki. -2004. -Tom 1, № 3. -S. 18-36. (In Russ)

- Mitrofanov A.A. Komp'juternaja sistema analiza i topograficheskogo kartirovanija jelektricheskoj aktivnosti mozga s nejrometricheskim bankom JeJeG-dannyh «Brainsys». Opisanie primenenija. Rukovodstvo sistemnogo operatora. Rukovodstvo sistemnogo programmista. 2012. -129 s. (In Russ)

- Stankova E.P., Myshkin I.Ju. Vlijanie individual'nyh harakteristik JeJeG i psihofiziologicheskih osoben-nostej na vremja reakcii//Sovremennye problemy nauki i obrazovanija. -2014. -№ 1. URL: http://www. scienceeducation.ru/ru/article/view?id=12242 (In Russ)

- Fedotchev A.I., Bondar' A.T., Akoev I.G. Dinamicheskie harakteristiki rezonansnyh JeJeG reakcij cheloveka na ritmicheskuju fotostimuljaciju//Fiziologija cheloveka. -2000. -Tom 26, № 2. -S. 64-72. (In Russ)

- Chuprikova N.I. Ob ontologicheskoj prirode intellekta: sistemno-strukturnyj podhod//Psihologija intellekta i tvorchestva: tradicii i innovacii: materialy nauchnoj konferencii, posvjashhennoj pamjati Ja.A. Ponomareva i V.D. Druzhinina. -M., 2010. -S. 92101. (In Russ)

- Bazar E. Biophysical and physiological systems analysis//Addision Wesley Publishing Company, 1976. -366 р.

- Rubboli G., Parra P., Sesi S., Tarahashi T., Thomas P., EEG Diagnostic Procedures and Special Investigation in the Assesment of Photosensitivity//Epilepsia. -2004. -Vol. 45 (Suppl. 1). -P. 35-39.