«Усыпальница Романовых» в Знаменской церкви Новоспасского монастыря: работы 2014 г

Автор: Беляев Л.А., Елкина И.И.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Археология средневековья и нового времени

Статья в выпуске: 245-2, 2016 года.

Бесплатный доступ

Усыпальница боярских фамилий Романовых, Черкасских, Сицких и Шереметьевых в Знаменской церкви Новоспасского монастыря впервые стала объектом археологического изучения. С ее появлением связана история о репрессиях против рода Романовых их соперником, царем Борисом Годуновым. При этом одно колено рода, сыновья Никиты Романова, почти целиком погибло в ссылках в начале 1600-х гг. После свержения Годуновых тела братьев и их родственников по женской линии перевезли в родовой монастырь, снабдив их надгробия, впервые в русской истории, обличительными надписями. Над ними построили особую церковь, которую в XVIII в. сменила новая. В той части церкви, которая считалась гробницей братьев Романовых, в 2014 г. прошли раскопки, вскрытие обнаруженных саркофагов. Выяснено, что в них погребены представители рода Черкасских середины XVII в. и, в особом склепе, супруга князя Бориса Черкасского Марфа Романова (тетка первого русского царя Михаила Романова, спасшая его в годы репрессий от гибели и принимавшая участие в его воспитании).

Археология монастырей, генеалогия, романовы, черкасские, сицкие, погребальный обряд, саркофаги, проблемы идентификации

Короткий адрес: https://sciup.org/14328363

IDR: 14328363

Текст научной статьи «Усыпальница Романовых» в Знаменской церкви Новоспасского монастыря: работы 2014 г

В 2013 г. мы решили провести работу по научному обследованию и фиксации раскрытий в восточной палатке Знаменской церкви Новоспасского монастыря в Москве (Крестьянская площадь, 10). Работа представлялась перспективной: в отличие от широко известного Преображенского собора, в подклете которого располагается усыпальница рода бояр Романовых, некрополь соседнего с ним храма Знамения Богородицы никогда археологически не изучали. Однако он не менее важен: источники связывают с ним погребения последних представителей боярской ветви семьи, давшей России трехсотлетнюю царскую и императорскую династию. С появлением новой усыпальницы связана драматическая история преследований, которым подверглись Романовы на рубеже XVI в., и одна из первых попыток использовать память об этих репрессиях в целях политической пропаганды. Наше вмешательство было связано также с тем, что представители общины уже начали раскрывать палатку в Знаменской церкви с целью технического приспособления здания и при этом обнаружили участок некрополя XVII в., выглядевший почти не потревоженным. Требовалось немедленное участие археологов-профессионалов (Беляев и др., 2015).

Работы по открытому листу (№ 240 от 06.06.2014) шли при поддержке монастыря и фонда «Царская дорога». Аналитические исследования продолжаются, но первые результаты пора представить. Этому и посвящены две статьи, включенные в данный номер КСИА: первая содержит историко-археологические данные, а вторая – материалы естественно-научных анализов, в антропологической части возглавленных М. Б. Медниковой, а в отношении текстиля (также при ее поддержке) – И. И. Елкиной.

Исторические источники и архитектурная ситуация . Как известно, Новоспасский монастырь принадлежит к числе древнейших в Москве и ведет начало от Спасского кремлевского XIV в.: на Крутицы его перевели в конце XV в. в связи с реконструкцией центральной крепости Москвы. Он стал «своим» для рода бояр Захарьиных-Кошкиных и с середины XVI в. – их потомков Романовых. Именование последних восходит к боярину Роману Юрьевичу Захарьину-Кошкину (ум. 1543). Его младший сын, Никита Романович Захарьин-Юрьев (ок. 1522 – 23.04.1586 или 1585), имел от второй супруги, княжны Е. А. Горбатой-Шуйской, 11 или 12 детей, из них 6 девочек. Федор, старший сын (возможно, еще от первого брака с княжной В. И. Ховриной, см.: Беляев , 2015б. С. 146–150), будущий патриарх Филарет, стал отцом основателя царской династии, Михаила Романова. Но остальным членам рода с продолжением мужской линии не повезло: в середине XVII в. последние из бояр Романовых сойдут со сцены, не оставив потомства (судьбы женских линий сложатся гораздо благополучнее, что в какой-то степени касается темы нашего исследования).

Одна из причин вымирания явно жизнеспособного рода – преследования, которым его подвергли на рубеже XVI–XVII вв. Придя к власти в 1598 г., Борис Годунов, опасаясь силы многочисленного и хорошо ему знакомого клана (Федор был одним из возможных претендентов на царство), обвинил его брата, Александра Никитича, в злоумышлении на «царское здоровье». Летом 1601 г. после судебного процесса Романовы и родственные им семьи были сосланы: Федора и его супругу постригли; четырех других Никитичей отправив на окраины государства. Иван, самый слабый здоровьем, был вскоре помилован (1602) и вернулся в Москву, но трое других менее чем через год погибли в ссылке: Александр умер в вотчине новгородского Кириллова монастыря в Усолье-Луде (Двинский уезд), Михаил – в Перми, Василий – в Пелыме (село Ныроб), за Уралом. Подозревали, что Годунов приказал удавить их или уморить голодом. Аналогичная участь постигла родственников и близких Романовых: князей Черкасских, Сицких, Репниных и других, их пытали, многие были пострижены и умерли в ссылках.

Севший в 1605 г. на трон Лжедмитрий, демонстративно покровительствуя Романовым, приблизил последнего Никитича, Ивана, ко двору. Ему было доверено перевезти останки пострадавших от «узурпатора» братьев в родовой Новоспасский монастырь. Правда, единственный источник о перевозе тел Романовых, грамота Лжедмитрия от 31 декабря 1606 г., говорит о перевозе только одного тела: «В Пелынь Олексею Ивановичу Зюзину да голове Максиму Ивановичу Родилову. Как к вам ся наша грамота придет, а боярина нашего Ивана Никитича Романова люди в Пелынь приедут, и вы б Васильево тело Романова велели, выкопав, отдати боярина нашего Ивана Никитича Романова людем, хто к вам с сею нашею грамотою приедет, и отпустили их к нам к Москве» (СДДГ, 1819. С. 251), но косвенные источники из состава монастырского архива, Кормовая книга и списки погребенных, перенос и вторичное погребение тел подтверждают, чему есть вполне документированные аналоги, связанные с историей других княжеских фамилий, например Воротынских.

Братьев похоронили в 1606 г. к западу от собора. Невозможно сказать, почему Никитичей не положили внутрь подклета, в усыпальницу, где лежал их отец и где окажется позже их старший брат, Феодор/Филарет. Вероятно, Иван с сородичами предполагал построить здесь для братьев и себя особую поминальную церковь. Есть мнение, что Лжедмитрий желал, чтобы надписи на плитах погребенных были лучше видны прихожанам на открытом кладбище как подтверждение неправедности царя Бориса – но это явная модернизация (см.: Донской , 2016).

Во второй четверти XVII в. (?) над погребенными выстроили небольшую каменную церковь иконы Знамения Божьей Матери, получившую позднее пристройки с севера и юга: «По надгробным же надписям видно, что: оный храм существовал более двухсот лет; был весьма непространен… а как под реченным храмом в усыпальнице все место наполнилось погребеннными телами, то и пристроены были к оному храму на Северной и Южной сторонах палатки…» ( Ювеналий (Воейков), 1803. С. 11). В 1640 г. в этом храме был погребен вероятный ктитор постройки, Иван Никитич. Не может быть сомнений, что храм построили именно Романовы – образ Знамения был их родовой святыней. Ему посвящены: Знаменский монастырь на Варварке (1631 г., при более раннем семейном храме того же посвящения); Знаменская церковь «на старом дворе» на Никитской (около 1625 г.); церкви на дворах родственников Романовых, бояр Черкасских и Одоевских ( Лаврентьев , 1997. С. 35–36 и др.).

Храм-усыпальница в Новоспасском монастыре существовал до конца XVIII в. и был сменен ныне существующим (разобран в 1791 г.; новый освящен в 1795 г., арх. Е. Назаров), в котором поместился некрополь Шереметевых, также родственных Романовым. Важным источником для его исследования является опись погребений, составленная в начале XIX в. настоятелем монастыря Ювеналием (в нашем распоряжении имелась ее фотокопия, предоставленная монастырем). Традиция почитать погребения Никитичей сохранилась до ХIХ в. – заменив древние надгробия, их почтили новыми, положенными в особой палатке. Эта та самая палатка, где при работах обнаружились остатки кладбища XVII в. Остановимся на них.

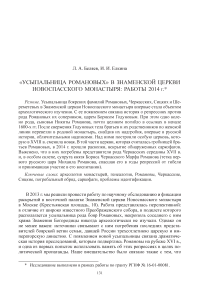

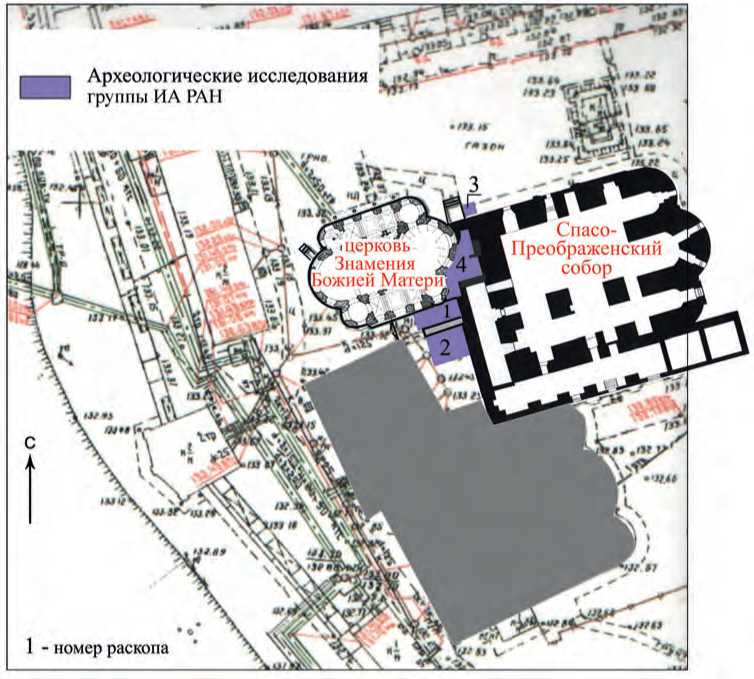

«Палатка Никитичей» – замкнутое пространство сложного плана, образовавшееся между южной апсидой Знаменского храма и западной стеной Преображенского собора, под лестничным переходом. Широкую центральную часть с севера и юго-запада дополняют небольшие узкие участки (рис. 1; 2).

Рис. 1. Церковь Знамения в Новоспасском монастыре. Расположение раскопов 2014 г.

Центральный участок, слегка трапециевидный в плане, ориентирован длинной стороной с запада на восток (4,5 × 2,7 м). Западный край образуют южная и часть центральной апсиды Знаменского храма, южную и восточную стены – белокаменные основания перехода, а северную – кирпичная перегородка арочного перехода, заложенная стеной в один кирпич на известковом растворе. В ней пробит специальный проход, через который можно попасть в небольшое северное помещение (в плане оно тоже трапециевидное и вытянуто с севера на юг (3,2 × 2,7/1,2 м). Таким образом, северный участок имеет на уровне основания площадь всего 7 кв. м. Юго-западный участок еще меньше (2,0 × 2,2/1,2 м, площадью 2,5–3,0 кв. м), это пазуха между южной апсидой и основанием каменного перехода собора.

В основании восточной стены центрального участка лежат массивные белокаменные блоки фундамента, скрепленные известковым раствором (верхний уровень на отметке -112/-120 см) – остатки подиума шириной не менее 0,5 м, на котором до 1920-х гг. стояли четыре мемориальные плиты братьев Никитичей.

Еще до начала раскопок, при ремонтно-строительных работах, по всей палатке был вскрыт пол и выбран грунт до уровня материка – только вдоль восточной стены уцелел стратифицированный слой узкой полосой. Нам оставалось произвести дочистку и фиксацию остатков слоя, просмотреть отвалы, обмерить и описать погребальные сооружения и архитектуру и, при необходимости, вскрыть погребения.

Саркофаги и надгробие in situ

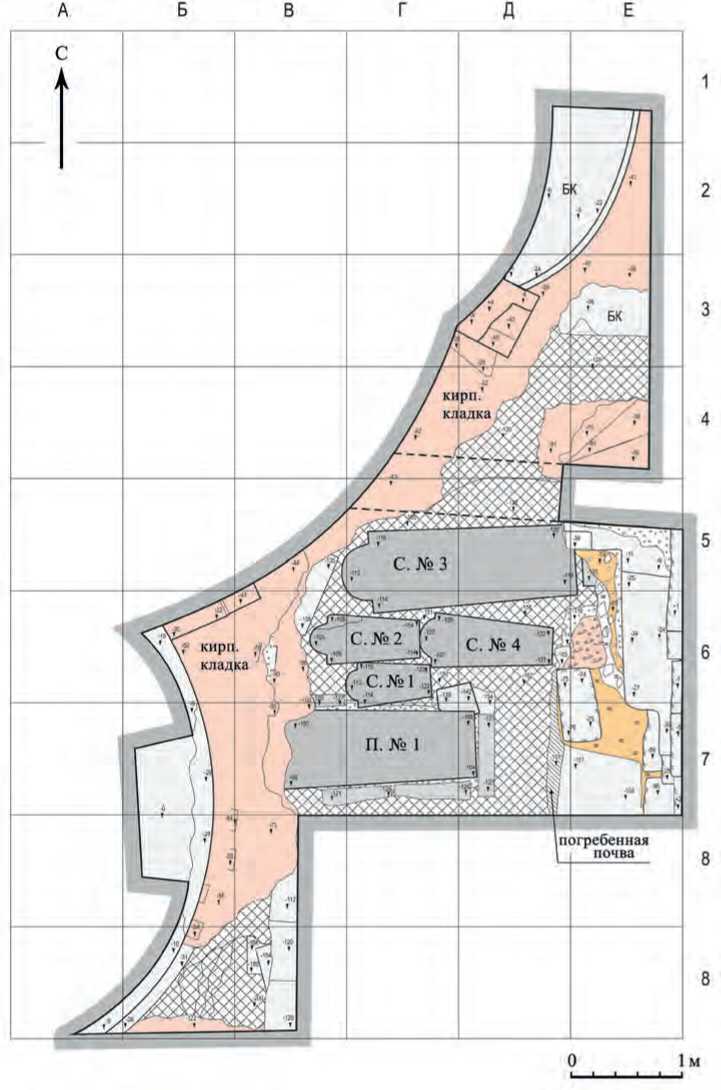

Центральную часть помещения занимали четыре тесно поставленных белокаменных антропоморфных саркофага разного размера (один принадлежал взрослому, три – детям) и большая надгробная плита. Крышка одного саркофага и плита имеют надписи. Все саркофаги in situ ориентированы по линии «запад – восток», изголовьем на запад, их крышки почти в одном уровне (самая высокая отметка -96 см). Массивная надгробная плита лежала примерно в том же уровне; ее западную часть перекрывал завал строительного мусора.

Саркофаг № 1 – самый южный в ряду. Он небольшой (75 × 39/33,5 см; толщина крышки 6 см, высота без крышки – 25 см), ориентирован с отклонением к югу. Плечики прямые, оглавие слегка приплюснутое. Крышка крепилась к саркофагу известковым раствором, уже нарушенным к моменту осмотра. Текста и декора нет. Саркофаг № 2 стоит вплотную к северо-западу от саркофага № 1. Размер 97 × 41/32 см, толщина крышки 10 см, высота без крышки 38 см. Левое плечо крышки отбито и замазано известью (след старого ремонта). Саркофаг № 3 расположен северо-восточнее саркофага № 2. Он массивнее (210 × 74/64 см), длина без изголовья 179 см, толщина крышки 20 см, высота без крышки – 48 см. Декора и текста нет (рис. 3).

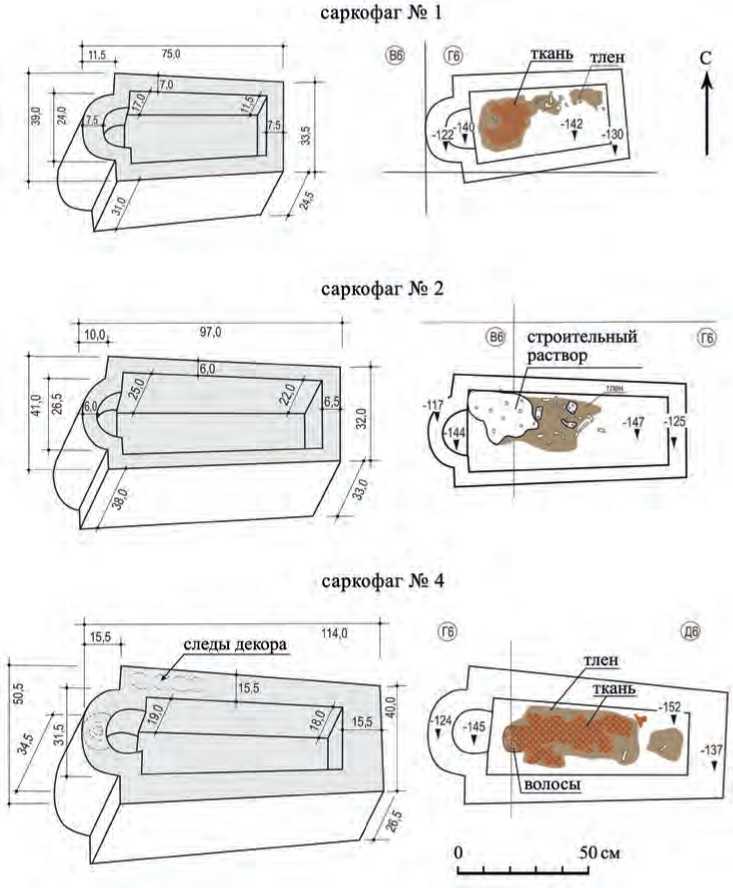

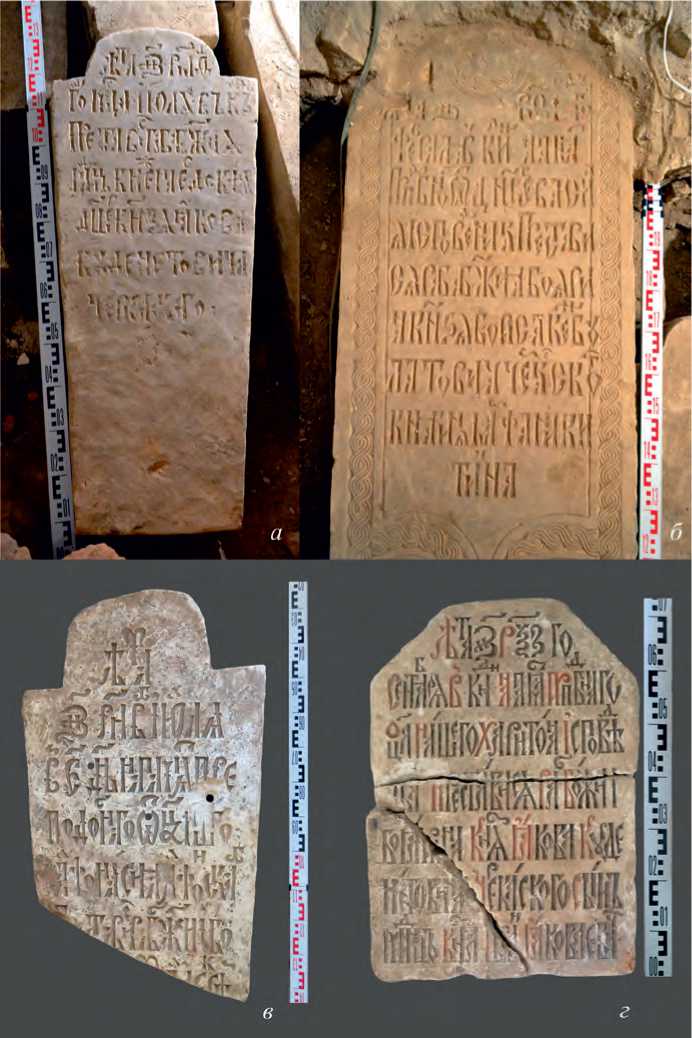

Саркофаг № 4 стоит к югу от саркофага № 3 и ориентирован в одну линию с саркофагом № 2, соприкасаясь с ним изголовьем. Размер 114 × 50,5/40 см, длина без изголовья 104 см, толщина крышки 14 см, высота без крышки 29 см. На боковых гранях орнамент «елочка»; с правой (южной) стороны он стесан, а в изножье частично (около 20 см) сохранился. По-видимому, маленький саркофаг вытесали из крупной монолитной заготовки надгробия. На крышке имеется врезанная надпись вязью, канавки трехгранные, пропорции букв средневытянутые (высота строки 6 см, промежуток 4 см). Всего строк 7 (рис. 4а). Надпись отмечает смерть маленькой дочери Якова Куденетовича Черкасского, Евдокии, 7.11.7149 (– 5509 = 1640) года:

ЛЕТА ЗРМƟ // ГОДУ МЕСЯЦА НОЯБРЯ ВЪ КЗ ДЕНЬ // ПРЕСТАВИ-СЯ РАБА БОЖИЯ // МЛАДЕНЕЦ КНЕЖНА ЕВДОКЕЯ // ДЩЕРЬ КНЯЗЯ ИАКОВА // КУДЕНЕТОВИЧА // ЧЕРКАСКАГО

Южнее саркофага № 1 лежала крупная (180 × 70/58 × 32 см) надгробная плита трапециевидной формы. Ее поверхность имеет уклон к северо-востоку (отметка изголовья -96/-100 см, изножья -104/-108 см, чуть выше крышек саркофагов). Плита лежала на основании из белокаменных блоков (70 × 31 × 21 см (в торце), 66 × 15 × ? и 65 × 14 × ? см (боковые)). С северной стороны

Рис. 2. Новоспасский монастырь. Раскоп 4. Сводный план выявленных объектов

Рис. 3. Детские саркофаги: обмерные чертежи часть блоков вынута (при устройстве соседнего детского погребения?), и плита «съехала» с этого основания к северу, опираясь только на блоки с восточной и западной стороны. У плиты декорированы боковые грани (в изножье торцевая сторона стесана) и лицевая поверхность. Общая композиция лицевой грани антропоморфная устойчивая, орнамент резной жгутовой, ленты орнамента и клеймо обрамлены графьей (ширина ленты 5 см, рамка 10 см, диаметр верхней розетки 22 см, центральной – 20,5 см) (рис. 4б).

Рис. 4. Надписи погребальных сооружений а – на крышке саркофага № 4 (Евдокия, дочерь Я. К. Черкасского); б – на плите княгини Марфы Романовой Черкасской; в – на фрагменте крышки саркофага Алексея Юрьевича Сиц-кого; г – на белокаменной плите надгробницы младенца Ивана, сына Я. К. Черкасского

На лицевой грани имеется врезанная надпись вязью, в 9 строк. Канавки мачт трехгранные, строки средневытянутых пропорций (высота 7,0 см, промежуток между строками 3,5 см). Надпись сообщает о преставлении Марфы Никитичны, жены князя Бориса Кенбулатовича Черкасского, 28.01.7119 (– 5508 = 1611 г.; справочники приводят дату «1610» – типичная аберрация при переводе древнерусского года). В полном виде надпись гласит:

ЛЕТА ЗРƟI (7119 – 5508 = 1611) ГОДУ // ФЕВРАЛЯ В КИ (28) ДЕНЬ НА ПАМЯТЬ // ПРЕПОДОБНОГО // ОТЦА НАШЕГО ВАСИ//ЛИЯ ИСПОВЕДНИКА ПРЕСТАВИ//СЯ РАБА БОЖИЯ БОЯРИ//НА КНЯЗЯ БОРИСА // КЕН-БУ//ЛАТОВИЧА ЧЕРКАСКОГ[О] // КНЯГИНЯ МАРФА НИКИ//ТИЧНА

Аристократический брак Романовой и Черкасской, двух близких к трону княжеских фамилий, трагически оборвали те же событии рубежа XVI–XVII вв: Борис Черкасский и его супруга были отправлены в ссылку, где уже немолодой князь вскоре умер. Вдова, однако, сумела не только выжить, но и спасти племянника, малыша Михаила Романова, которого Марфа забрала с собой в ссылку после того, как его отец и мать (Феодор/Филарет и Ксения Шестова-Романова) были схвачены. Тем самым она спасла будущего основателя династии, которому явно грозила гибель.

Две надписи; память о почитании палатки как места погребения Никитичей Романовых; мало потревоженный характер некрополя... Взятые вместе, эти факты, казалось, убеждают, что перед нами непотревоженная часть некрополя Никитичей, точнее, участок, где хоронили князей Черкасских – родню Романовых по Марфе Никитичне.

Раскопки вне Знаменского храма

Нам представлялось весьма возможным, что большой северный саркофаг – гроб самого Бориса Черкасского, перевезенного сюда Марфой до ее смерти, а детские саркофаги, втиснутые в оставшийся между погребениями супругов узкий промежуток, – более поздние могилы их малолетних родичей. Мы полагали возможным найти остальную часть некрополя Никитичей Романовых вблизи от палатки. Но поиск можно было вести только в южном направлении: восточнее стояла стена Преображенского собора и его подклет, западнее – ротонда Знаменского храма с некрополем Шереметевых, севернее – временное крыльцо северной палатки за алтарем той же церкви. Зато к югу от храма помещался внутренний двор, куда выходила западная галерея собора с остатками «итальянской лоджии» XV в.

Стремясь максимально прояснить ситуацию, не прибегая к вскрытию саркофагов, мы заложили несколько небольших раскопов (рис. 1).

Раскоп № 1 в «итальянском дворике» обнаружил участок кладбища XVIII в. с захоронениями в склепах: большом белокаменном и двух кирпичных, содержавших неоднократные захоронения в богато отделанных гробах. В склепе из массивных блоков известняка были последовательно погребены двое мужчин (один в мундире с обшлагами и круглыми плоскими пуговицами, в башмаках с квадратными пряжками). Вплотную с восточной стороны примыкал многоуровневый кирпичный склеп № 2, где выявлено четыре женских захоронения, последовательно уложенных одно на другое. В составе погребального инвентаря – обручальное колечко с датой «1780», медная монета середины XVIII в., сережки в виде змей, кусающих свой хвост, части погребальных венчиков. Принадлежность этих, несомненно, семейных склепов помогут установить письменные источники и план монастырского кладбища XIX – начала ХХ в.

Помимо склепов, на участке имелись остатки архитектурных сооружений, связанных с Преображенским собором: основание небольшой кирпичной стены и массивный фундамент из известняковых блоков (возможно, это остатки галерей-переходов середины XVII – начала XVIII в.) и малоформатного кирпича, а также фрагмент кирпичного мощения XVIII–XIX вв. Соседний к югу раскоп 2 также выявил остатки кладбища XVIII–XIX вв., а у стены собора – фундамент крыльца или стены галереи, ориентированной с севера на юг, и остатки мощения. В уровне материка – две ямы (в одной из них найден небольшой монетный клад первой половины XVII в.).

С целью проверить, не распространяется ли ранний некрополь к северо-востоку от Знаменской церкви, был заложен небольшой раскоп 3, вплотную к стене Преображенского собора. Однако здесь открылся поздний грунтовой могильник, содержавший в погребениях стеклянные сосуды XIX в.

Таким образом, следов некрополя XVII в. не обнаружилось ни к югу, ни к северо-востоку от палатки за храмом Знамения. Для суждения об их принадлежности решено было вскрыть саркофаги, что мы и сделали (25.12.2014) при участии антропологов М. Б. Медниковой и А. А. Рассказовой, в присутствии представителей властей монастыря и его общины, с соответствующей графической, фото- и кинофиксацией.

В саркофаге № 1 было обнаружено детское погребение (младенец, 5–7 мес.), очень плохо сохранившееся (уцелело несколько мелких костных фрагментов в области таза и ног; остатки текстиля в краниальной части скелета и костный тлен на участке 50 × 28 см). Погребальный инвентарь отсутствует. В саркофаге № 2 – также погребение ребенка (до двух лет; зафиксированы только мелкие кости и фрагменты костного тлена; тлен с раствором, проникшим в саркофаг при повреждении северо-восточного угла, распространен на участке 50 × 30 см). В саркофаге № 4 обнаружено погребение девочки полутора-двух лет (сохранилось несколько костных фрагментов скелета и костный тлен на площади 60 × 25 см, волосы светло-русого цвета, остатки текстиля) (рис. 3).

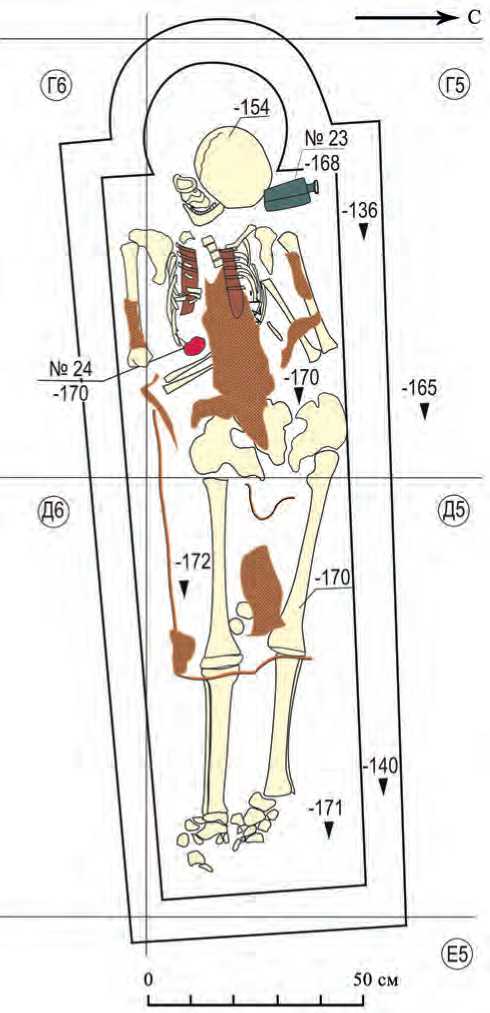

Погребение в большом саркофаге (№ 3) принадлежало молодому индивиду (15–19 лет) мужского пола (череп, нижняя челюсть, парные плечевые, разрушенные кости предплечья, парные бедренные, больше- и малоберцовые, надколенники, кости стопы, разрушенные ребра, грудина, парные тазовые кости, позвонки верхних отделов). Костяк лежал в вытянутом положении, на спине, правая рука согнута в локте под углом 45º, ее предплечье покоится на правой стороне грудины; левая рука сильно согнута в локте, предплечье почти соприкасается с плечом. Ноги вытянуты, все пальцы стоп повернуты к югу. Скелет несколько «согнут» в пояснице. Ориентировано захоронение с незначительным отклонением к югу (10–12º) (рис. 5).

Поверх костных останков фиксируется текстиль – остатки рубахи до колен с остатками вышитого золотными нитями ворота, сохранились плетеные

Рис. 5. Захоронение в белокаменном саркофаге № 3: план погребения золотные тесьмы, обрамляющие конструктивные швы. Погребальный инвентарь включает традиционную елейницу (у левого плеча, с севера от черепа, стеклянный четырехгранный аптечный штоф) и редчайшую находку – печать красного воска, когда-то скреплявшую грамоту с текстом разрешительной молитвы (не сохранилась, см. о грамотах: Булычёв, 2009. С. 327–356; Беляев, 2012. С. 30). Печать округлой формы и очень плохо сохранилась, но на ней можно различить изображение благославляющей десницы с двоеперстным знамением и следы круговой надписи, от которой сохранились две-три нечитаемые буквы (рис. 6в).

Эти находки позволяют отнести дату погребения к первой половине XVII в. Так, наиболее поздно датируемые антропоморфные саркофаги на кладбищах Московского государства фиксируются в 1650-х гг. (пик распространения с XV до первой половины XVI в., что подтверждено находками на самых больших некрополях – собора Воскресенского монастыря в Кремле и собора Преображения в Новоспасском монастыре, см.: Беляев , 2015а. С. 365–374). К сожалению, печать, при всей ее редкости, пока не помогает уточнить дату: печати патриархов несли однотипные изображения в течение всего XVII в. Но в период до его середины она, несомненно, укладывается.

Следует отметить, что в палатке было расчищено еще одно погребение, № 5, в простой, впущенной в материк могильной яме (фиксируемая глубина 0,5 м, ширина более 0,6 м). Оно частично перекрыто с севера саркофагом № 3, а восточной частью уходит в борт участка; заполнение – серая супесь с включениями мелкой гальки, редкой крошки белого камня и кирпичной крошкой; встречен обломок чернолощеной плитки; прослежена полоска древесного тлена от гроба. Состояние костей хорошее: череп, нижняя челюсть, парные плечевые, кости предплечья, ребра, тазовые кости, кости кисти, рукоятка грудины. Разрушенные позвонки всех отделов. Костяк находится в вытянутом положении на спине, череп закинут назад, глазницы обращены вверх, нижняя челюсть лежит прямо, руки несильно согнуты в локтях и кистями уложены на низ живота. Это останки взрослого мужчины (Maturus 1 – 40–49 лет), погребенного здесь ранее появления саркофагов, возможно еще в XVI в.

Рис. 6. Вещи из погребений а – аптечный штоф из саркофага № 3 (находка № 23); б – бокал из склепа (погребение № 6?); в – печать восковая из склепа № 3 (находка № 24)

Погребения под плитой Марфы Черкасской

Обратимся теперь к упомянутому выше белокаменному склепу, накрытому плитой Марфы Черкасской. Сам склеп был поврежден при строительстве фундаментов Знаменского храма в 1790-х гг., у него полностью отсутствует западная торцевая стенка, часть блоков северной и южной боковых стенок выломана, нарушен слой штукатурного покрытия стен и пола в западной части. Вопреки ожиданиям, в склепе обнаружилось не одно, а несколько погребений: внутри него хаотично нагромождены человеческие кости вперемешку с остатками текстиля и фрагментами древесины гроба. Это, несомненно, перезахоронение останков, попавших в зону строительства храма и уложенных в ранее помещавшийся здесь склеп, сделанный для погребения № 6.

В числе текстильных изделий: остатки двух мужских рубах (декоративные отделки, выполненные в технике золотной вышивки); фрагменты женской одежды, сшитой из шелковой камки; остатки женского головного убора (волосник); погребальный венчик; фрагменты шелкового (камка) погребального покрывала с крупным растительным орнаментом XVI–XVII вв. Есть и фрагменты более позднего времени: остатки изделия из бархата и шелка репсовой структуры. Среди находок – голенища кожаных сапог, обтянутых шелковой тканью со шнуровкой (окончательное определение и дата от Д. Осипова, привлеченного для экспертизы обуви, пока не получены).

Основное погребение (№ 6, индивидуум (3). Женщина. adultus 2 – maturus 1) залегает на поверхности пола склепа. В положении in situ сохранились только кости ног и, возможно, череп с головным убором-волосником, остальные костные останки потревожены. Захоронение совершено в деревянном гробу, от которого прослежена часть боковой стенки с южной стороны (доска шириной около 25 см и толщиной 3 см). Погребение предположительно отождествляется с Марфой Романовой. Судя по головному убору, оно явно не монашеское, что хорошо сочетается с отсутствием указаний на принятие пострига перед смертью (довольно обычное в среде знати, особенно после смерти мужа) в надписи на ее плите1.

К инвентарю погребения № 6 мог относиться стеклянный бокал (большая рюмка), стоявший у левого плеча, примерно посредине длины склепа. Это изделие из очень тонкого стекла заметно неровной формовки, высотой 104 мм, с широким раструбом, в виде перевернутого конуса на широкой (шире раструба, около 7 см) слабо конической подставке и с многочисленными перехватами на ножке. Консультации в музеях Москвы не позволяют отнести предмет ко времени ранее второй половины XVII в., но, возможно, это не окончательное заключение (рис. 6б).

Поверх погребения № 6 залегали разрозненные останки не менее четырех индивидов: (1) мужчина. Биологический возраст около 40 лет; (2) мужчина. Maturus 1; (4) мужчина. 30–39 лет; (5) мужчина. 25–29 лет. По предварительной оценке антропологов, индивидуумы 3, 4 и 5 демонстрируют морфологические признаки близкого родства.

Состав культурного слоя

Интересные находки дал просмотр старого отвала. Строительная керамика представлена фрагментами черепицы: чернолощеной кровельной и обломком килевидной формы из красножгущейся глины (конец XV – середина XVI в. по: Хворостова, 2002. С. 206), а бытовая – распространенными типами горшков XV– XVIII вв. Довольно много кованых граненых гвоздей с гранеными шляпками, массивных костылей, частей железных связей; встречен фрагмент слюды. Из слоя кладбища происходит находка небольшой медной книжной застежки.

Отдельную группу составляют обломки плит и надгробий XVII–XVIII вв., фрагменты антропоморфного саркофага и архитектурные детали. Среди них следует выделить фрагменты с надписями (рис. 4в, г).

Среди переотложенных камней выделяется фрагмент (верхняя часть) крышки саркофага Алексея Юрьевича Сицкого (1644 г.). Сохранилось 6 строк:

ЛЕТ[А] // ЗРНВго (7152 – 5508 = 1644) IЮЛЯ // В Е(5) ДЕНЬ НА ПА

МЯТЬ ПРЕ//ПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО // АФОНАСИЯ АФОНСКА-ГО // ПРЕСТАВИС[я] РАБ БОЖИЙ БО // [жий] // [Бо]рис [бо]ярин ОЛЕК-СЕЙ...

Утраченная часть текста восстанавливается по Кормовой книге монастыря: «Лета 7152. Июля в 5 день, на память Преподобного Отца нашего Афанасия Афонского, преставися раб Божий Благоверный Князь Боярин Алексей Юрьевич Сицкой и положен в монастырь Спаса Всемилостивого на Новом, под церковью Знамения Пресвятыя Богородицы».

Следует отметить, что в описи надгробий Ювеналия был отмечен фрагмент плиты, принадлежавший, возможно, жене другого Сицкого, князя Ивана Васильевича, Евфимии Никитичне, сестре Марфы Романовой. Вместе с мужем их постригли и сослали, Иван умер в Кожеозерском монастыре, а Евфимия, в постриге Евдокия, – в Сумском остроге в 1602 г. Ее останки перевезли в Москву в 1617 г. по приказанию царя Михаила Федоровича.

Еще одно переотложенное надгробие – собравшаяся целиком (3 фрагмента) доска от надгробницы «с фронтоном». Она сообщает о смерти (28.11.1658) еще одного ребенка Я. К. Черкасского, младенца, уважительно названного «Иван Яковлевич». Текст нарезан изысканной вязью середины XVII в., в бороздках букв хорошо сохранились следы прокраски красным и черным. Надпись в 7 строк:

ЛЕТА ЗРѮЗ го (7167 – 5509 = 1658) // СЕНТЯБРЯ В КН (28) ДЕНЬ НА

ПАМЯТЬ ПРЕПОДОБНОГО // ОТЦА НАШЕГО ХАРИТОНИЯ ИСПО-ВЕД//НИКА ПРЕСТАВИСЯ РАБ БОЖИЙ // БОЯРИНА КНЯЗЬ ЯКОВА КУ-ДЕНЕТОВИЧА ЧЕРКАСКОГО СЫН // МЛАДЕНЕЦ КНЯЗЬ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ

Из менее информативных фрагментов отметим нижний левый угол настенной доски с остатками плохо читаемой обронной надписи и барочным орнаментом.

Черкасские и Сицкие представлены в усыпальнице неслучайно. Они стали ее совладельцами именно благодаря родству с Романовыми по женской линии. Князь Борис Кенбулатович, влиятельный воевода второй половины XVI в., так же как Никитичи, умер в ссылке. Трудно допустить, что в Новоспасском монастыре похоронили только его супругу – вероятно, она перевезла сюда тело мужа вскоре после его смерти в 1601 г., самое позднее – в 1606 г. Напомним, что единственный документ о перевозе тел братьев Романовых в Новоспасский монастырь, грамота Лжедмитрия от 31 декабря 1606 г., не упоминает о Черкасском.

Интерпретация

Суммируем полученные данные и сопоставим их с некоторыми письменными источниками. Очевидно, что в изученное пространство попала только часть некрополя Знаменской церкви XVII в. – остальное, вероятно, уничтожено при строительстве нового храма в 1790-х гг. Четыре сохранных саркофага принадлежат, вероятнее всего, роду Черкасских – в одном из них погребена дочь Якова Куденетовича, и, кроме того, плита с могилы его сына найдена переотложенной. Черкасской по мужу являлась и Марфа Романова, плита которой накрывает южный белокаменный склеп.

Вторая семейная группа на некрополе представлена Сицкими, от которых дошли остатки по крайней мере одного саркофага. Собственно, этого и следовало ожидать: судя по описи надгробий старой Знаменской церкви, сделанной о. Ювеналием (Воейковым), она представляла не столько продолжение усыпальницы Романовых, сколько семейный некрополь Черкасских и Сицких – двух родов, связанных брачными узами c семьей Романовых, точнее с двумя сестрами Никитичнами. Из Романовых в ней упомянуты только трое перевезенных братьев (1606 г.), умерший гораздо позже них Иван Никитич (1640 г.) и его сын Никита Иванович (1655 г.) – последний в боярской ветви Романовых, и их сестры Марфа, в замужестве Черкасская, и Евфимия, в замужестве Сиц-кая.

Их потомки и родственники буквально заполнили церковь-усыпальницу: упомянуто, между 1606 и 1706 гг., 10 Черкасских и 6 Сицких (считая с женщинами), то есть больше половины из списка в 27 номеров, и 6 Романовых (считая жену Никиты Ивановича).

Можно полагать, что усыпальница с самого начала формировалась не столько как «Романовская», сколько как некрополь их родичей по женам: хотя в списке нет Ивана Васильевича Сицкого, умершего в ссылке в 1602 г. (возможно, его тело не перевезли в Москву), отмечено погребение Бориса Камбулатовича Черкасского. Такое тяготение мужа к родовой усыпальнице жены, с превращением ее позже в семейную, уже отмечалось для некрополя Пожарских и Хованских в Спасо-Евфимиевом монастыре Суздаля ( Беляев , 2015в. С. 12–26).

По-видимому, палатку, где почитали память братьев Никитичей, устроили в новом храме конца XVIII в. не точно на месте их погребения, а над оставшимся не разрушенным участком общего кладбища их потомков и свойственников по женской линии, Черкасских и Сицких, за алтарем нового храма. На этот участок попало и погребение Марфы Романовой-Черкасской. Чьи останки положены в ее склеп – пока неясно. Количество мужских костяков отвечает числу братьев Никитичей, но случайное совпадение слишком вероятно. Неясна и семейная принадлежность знатного юноши из саркофага № 4 (по возрасту он не может быть одним из братьев). Надеемся, что эти вопросы решит организуемая в настоящее время генетическая экспертиза.

Список литературы «Усыпальница Романовых» в Знаменской церкви Новоспасского монастыря: работы 2014 г

- Беляев Л. А., 2012. Некрополь Данилова монастыря в XVIII-XIX веках: историко-археологические исследования (1983-2008). М.: Данилов мужской монастырь. 503 с.

- Беляев Л. А., 2015а. Заметки по истории антропоморфных саркофагов в Европе и России//Города и веси средневековой Руси: археология, история, культура: к 60-летию академика Н. А. Макарова/Отв. ред. П. Г. Гуков. М.; Вологда: Древности Севера. С. 365-374.

- Беляев Л. А., 2015б. О дате смерти В. И. Ховриной, первой жены боярина Никиты Романовича Захарьина-Юрьева//РА. № 3. С. 146-150.

- Беляев Л. А., 2015в. Усыпальница князей Пожарских и Хованских в Суздале и «архитектура памяти» в Московском государстве XVI-XVII веков: к постановке вопроса//На пороге тысячелетия. Суздаль в истории и культуре России: К 990-летию первого упоминания Суздаля в древнерусских летописях: сб. ст. науч.-практ. конф. (7 августа 2014 г.)/Сост. М. Е. Родина. Владимир: Гос. Владимиро-Суздальский музей-заповедник. С. 12-26.

- Беляев Л. А., Ёлкина И. И., Лазукин А. В., 2015. Новые исследования некрополя рода Романовых в Новоспасском монастыре//Вторая ежегодная конференция «Археология и общество». Археология исторических монастырских некрополей: методика, открытия, проблемы восстановления. М.: ИА РАН. С. 71-75.

- Булычёв А. А., 2009. Несколько замечаний о русском средневековом погребальном обряде (разрешительные грамоты и их «запечатывание» как обрядовый жест)//Некрополь русских великих княгинь и цариц в Вознесенском монастыре Московского Кремля: материалы исследований. Т. 1: История усыпальницы и методика исследования захоронений. М.: Московский Кремль. С. 327-356.

- Донской Г. Г. Роль надписей на надгробиях Александра, Михаила и Василия Никитичей Романовых в политической борьбе начала XVII века . Режим доступа: http://rus-istoria.ru/component/k2/item/387-rol-nadpisey-na-nadgrobiyah-aleksandra-mihaila-i-vasiliya-nikitichey-romanovyh-v-politicheskoy-borbe-nachala-xvii-v. Дата обращения: 25.12.2016.

- Лаврентьев А. В., 1997. Люди и вещи. Памятники русской истории и культуры XVI-XVIII вв., их создатели и владельцы. М.: Археографический центр. 254 с.

- Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в Государственной коллегии иностранных дел. Ч. 2. М.: В тип. Селивановского, 1819. 612 с.

- Хворостова Е. Л., 2002. Керамические покрытия кровель XV-XVII вв. (Москва и Московская область)//Тверь, Тверская земля и сопредельные территории в эпоху Средневековья. Вып. 4. Тверь. С. 204-214.

- Ювеналий (Воейков), 1803. Описание состоящего в Московском Ставропигиальном Новоспасском монастыре храма Знамения Пресвятой Богородицы. М.: В Губ. тип. у А. Решетникова. XII, 56 с.