Утепление цокольного узла зданий с неотапливаемым подвалом

Автор: Белоус Алексей Николаевич, Оверченко Мира Викторовна, Белоус Ольга Евгеньевна

Журнал: Строительство уникальных зданий и сооружений @unistroy

Статья в выпуске: 11 (50), 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрен вопрос утепления цокольной части наружных стен крупноблочного здания с неотапливаемым подвалом. Предложены семь характерных вариантов утепления данного узла. Для рассматриваемых узлов построены температурные поля и определены линейные коэффициенты теплопередачи. Отдельно рассмотрена ситуация локального утепления в зданиях, прошедших термомодернизацию. Приведен сравнительный анализ утепления, выявлены преимущества и недостатки предложенных вариантов.

Цокольный узел, утепление, теплотехнический расчет, температурные поля, энергоэффективность

Короткий адрес: https://sciup.org/14322299

IDR: 14322299 | УДК: 697.148 | DOI: 10.18720/CUBS.50.1

Текст научной статьи Утепление цокольного узла зданий с неотапливаемым подвалом

Эксплуатируемые здания постройки 70-80-х гг. ХХ века возводились в период, когда заниженные нормативы сопротивления теплопередаче сочетались с ускоренными темпами строительства, что явилось следствием низких теплотехнических свойств ограждающих конструкций.

Особое внимание в последнее время уделяется повышению теплотехнических свойств наружных ограждающих конструкций. В строительных конструкциях практически отсутствуют однородные по температурному полю конструктивные элементы. Наружные стены не являются исключением из этого правила. Основное влияние на приведенное сопротивление теплопередаче стены оказывают следующие элементы: покрытие, перекрытие, оконные блоки и грунтовый массив. Таким образом, цокольный узел является одним из мостиков холода. Дополнительное негативное воздействие на конструкции полов первых этажей оказывают атмосферная влага, талые и грунтовые воды. Для неотапливаемых подвалов с высокой влажностью отмечено влияние конденсации влаги на температурное поле массива грунта, которое может повлиять на распределение температурного поля стенового ограждения.

Цель: определение оптимального местоположения утеплителя в цокольном узле здания с неотапливаемым подвалом при термомодернизации. Для выполнения поставленной цели были определены следующие задачи:

Определить степень влияния расположения и геометрических параметров утеплителя на теплопотери цокольной части наружных ограждающих конструкций здания.

Установить взаимосвязь между изменением температурного режима цокольной части наружных ограждающих конструкций и различного расположения и геометрии утеплителя.

В ходе проверки актуальности поставленной задачи в данной статье был произведен анализ современной отечественной и зарубежной литературы. В ходе изучения литературы была произведена систематизация изданий по нескольким критериям.

Нормативные требования строительной теплофизики к ограждающим конструкциям [1–4] нормируют толщину и наличие утеплителя в цокольной части без учета теплотехнических характеристик наружных ограждающих конструкций, наличие теплового потока от расположенных в подвальном помещении отопительных сетей и приборов, местоположения и характеристики утеплителя относительно цокольной части стены.

Основу численного моделирования температурных полей заложил в своих трудах Фокин К.Ф., Богословский В.Н. [5,12], уточненные модели и граничные условия для наружных ограждающих конструкций развили в своих трудах Крайнов Д.С., Малявина Е.Г., Дмитриев А.Н., Гагарин В.Г., [6 - 8,10,11,13], однако, данные работы не учитывают специфику теплообмена строительных конструкций с большими массивами грунта.

На основании типовых решений утепленных и неутепленных цокольных узлов крупноблочных зданий, разработанных Шерешевским И.А., Малявиной Е.Г, Маклаковой Т.Г., Колесниковым Е.А. [18-23], был произведен анализ предложенных методов утепления цокольной части наружной стены и приняты конструктивные решения по возможному расположению утеплителя в узле.

Методики расчета теплопотерь через цокольную часть наружных ограждающих конструкций базируются на трудах Малявиной Е.Г, Гагарина В.Г., Козлова В.В., Маршала А.Р., Дориона М.В. [5,7,8,12,14-17,19], с учетом конкретных значений линейных коэффициентов теплопередачи, температурного режима неотапливаемого подвального помещения и работы грунтового массива.

Выполненный анализ проведенных ранее научных работ позволил уточнить основную цель исследования, произвести расчеты и анализ полученных данных, представленных ниже в данной статье.

3. Методы

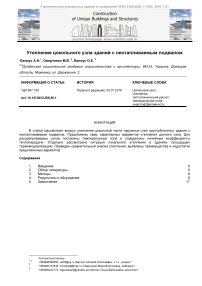

В качестве базового варианта рассмотрим цокольный узел крупноблочного здания, представленного на рисунке 1. Крупноблочное здание находится в городе Донецке, теплотехнические характеристики и геометрические параметры несущих и ограждающих конструкций приняты согласно результатов натурного обследования [23]. В качестве температуры наружного воздуха примем t н = - 22°С, температуру в помещении первого этажа t в = + 20 °С, температуру в неотапливаемом подвале примем на основании расчетов, изложенных в работе [23], равную t п = +6°С.

Для выполнения поставленных задач будем использовать аналитический метод, а именно метод конечных элементов. Данный тип теплофизических задач решается с помощью моделирования двухмерного стационарного температурного поля цокольного узла в программном комплексе Therm 7.2. В качестве исходных данных для расчета температурного поля примем температуру наружного и внутреннего воздуха, коэффициент теплообмена между поверхностями ограждающих конструкций и воздухом. Процесс моделирования массива грунта с граничными условиями примем на основании работы [23].

В качестве количественного фактора оценки теплопотерь через мостик холода предлагается использовать линейный коэффициент теплопередачи k, Вт/м·К. Согласно [1], линейный коэффициент теплопередачи – это коэффициент теплопередачи термически неоднородной ограждающей конструкции, учитывающий количество теплоты, которое передается через теплопроводное включение при разности температур сред, которые разделяет конструкция, в 1 К, приведенная к 1 м длины теплопроводного включения конструкций. С помощью программного комплекса Therm 7.2 линейный коэффициент теплопередачи определяется как разница между общим количеством тепла проходящего через узел и части тепла проходящего через термически однородную часть конструкции.

4. Результаты и обсуждение

В результате моделирования двухмерного температурного поля базового узла, рисунок 1, установлено, что минимальная температура (данные представлены в таблице 1) в месте сопряжения наружной стены и подвального перекрытия составила 9,8 °С. Данная температура не удовлетворяет нормативным требованиям Украины [1] и РФ [26], в которых сказано, что минимально допустимая температура на поверхности несветопрозрачной ограждающей конструкции должна быть выше точки росы. Для жилого помещения с относительной влажностью 55% и температурой +20°С, температура на поверхности, согласно [25], равна 10,7 °С, что выше полученного значения в 9,8 °С. Таким образом, в данной точке в холодный период года при температуре наружного воздуха t н = - 22°С произойдет выпадение конденсата и, как следствие, появление плесневых грибов на внутренней поверхности стены первого этажа.

Рисунок 1. Базовый цокольный узел крупноблочного здания

Таблица 1. Значения минимальных температур и линейных коэффициентов теплопередачи цокольного узла.

|

№ п/п рисунка |

t min ,°С |

k, Вт/м·К |

Эффект по сравнению с базовым вариантом, % |

|

1 |

9,8 |

3,465 |

– |

|

2 |

9,5 |

2,985 |

13,96 |

|

3 |

9,5 |

2,710 |

21,8 |

|

4 |

10,1 |

3,291 |

4,99 |

|

5 |

9,8 |

3,249 |

6,23 |

|

6 |

9,7 |

3,340 |

3,58 |

|

7 |

10,2 |

3,484 |

-0,57 |

|

8 |

15,0 |

2,071 |

40,2 |

|

9 |

16,0 |

2,091 |

39,6 |

|

10 |

15,7 |

2,041 |

41,1 |

|

11 |

15,1 |

2,376 |

31,4 |

|

12 |

15,1 |

1,651 |

52,3 |

|

13 |

16,0 |

1,999 |

42,3 |

|

14 |

16,2 |

2,127 |

38,6 |

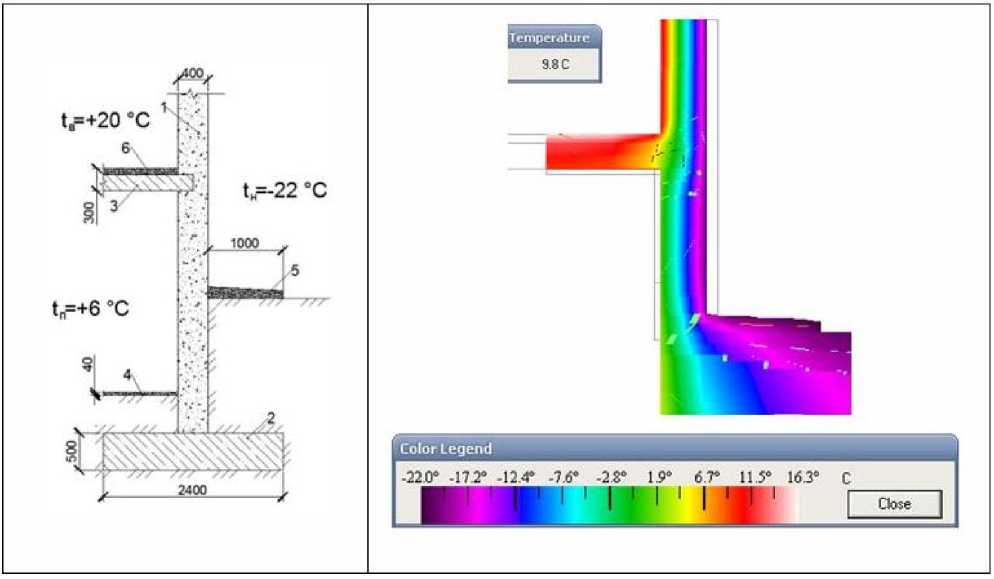

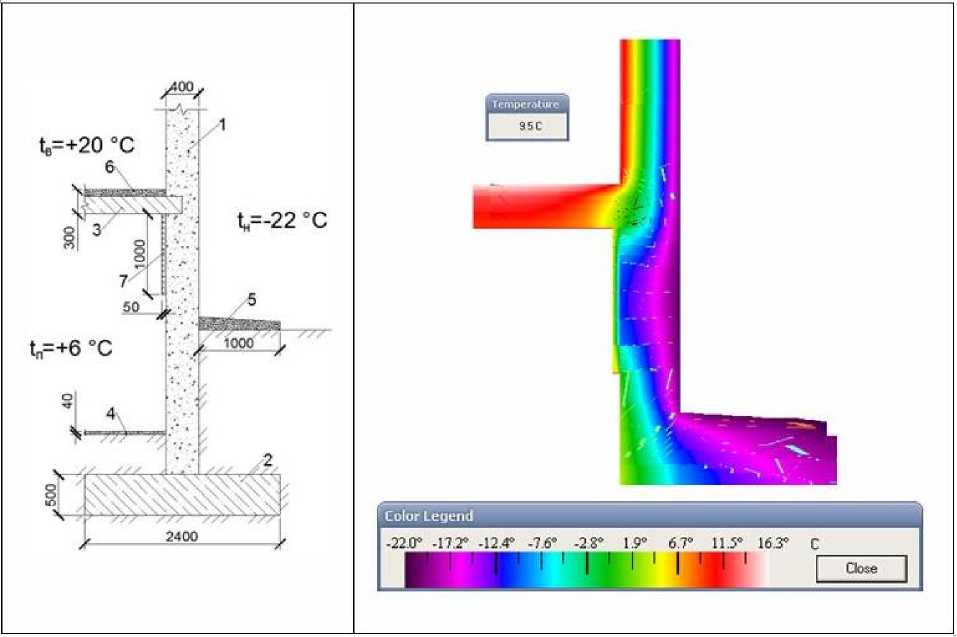

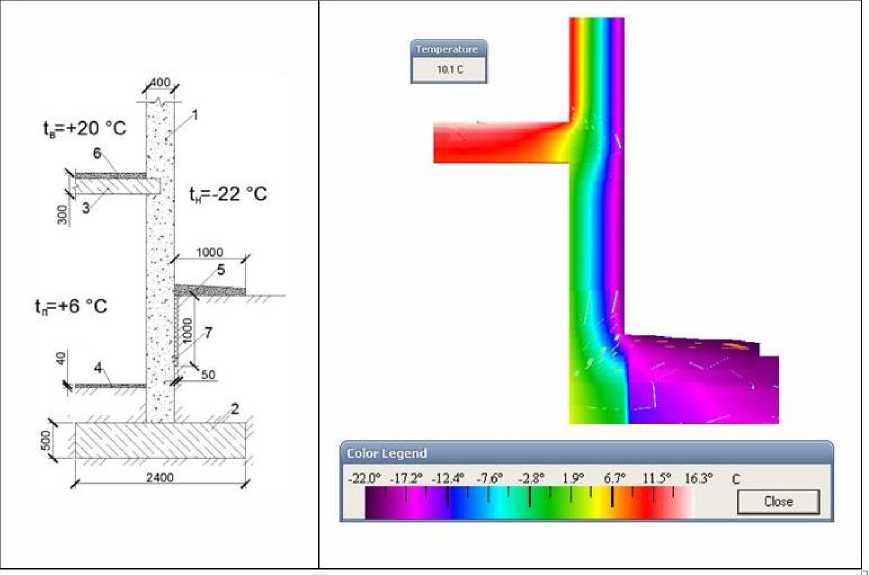

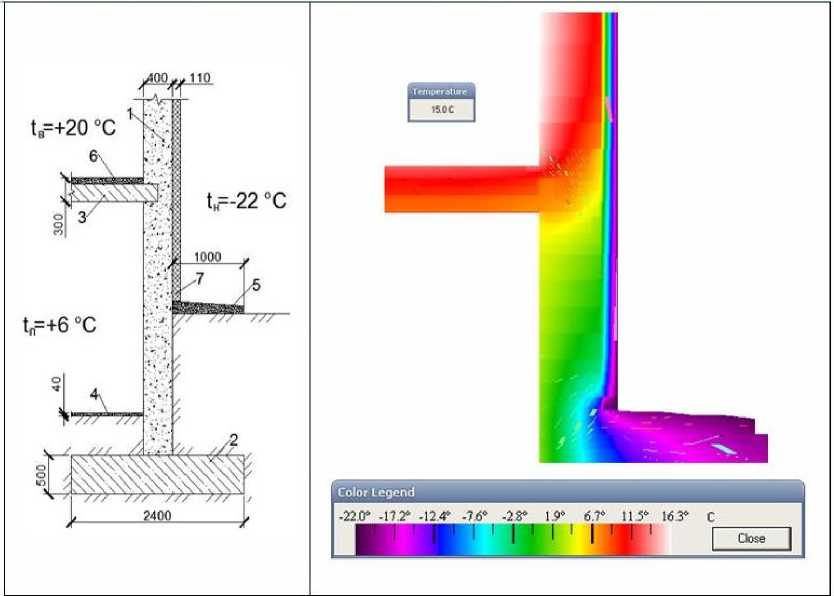

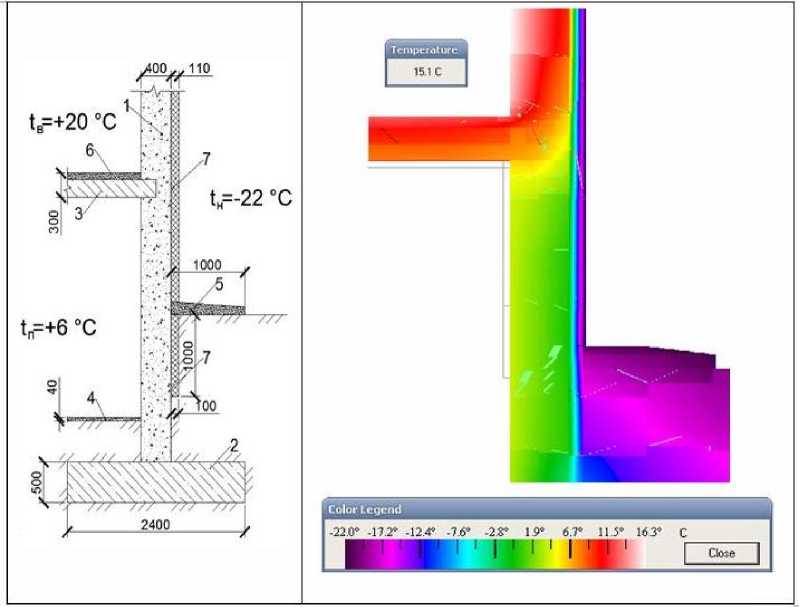

Во избежание данной ситуации возможно произвести локальное утепление данного узла. На рисунках 2–7 представлены различные варианты утепления. На рисунке 2 приведен вариант вертикального утепления цокольной части наружной стены утеплителем (экструдированным пенополистиролом с λ б = 0,042Вт/(м·K)) толщиной 50 мм на высоту 1000 мм. На рисунке 3 предложен вариант утепления, аналогичный представленному на рисунке 2, отличающийся высотой утепления от 1000 мм до 1500 мм, увеличенной для полного перекрытия неутепленной части цокольного фрагмента наружной стены.

Рисунок 2. Вариант вертикального утепления цокольной части наружной стены утеплителем толщиной 50 мм на высоту 1000 мм

Construction of Unique Buildings and Structures, 2016, №11 (50)

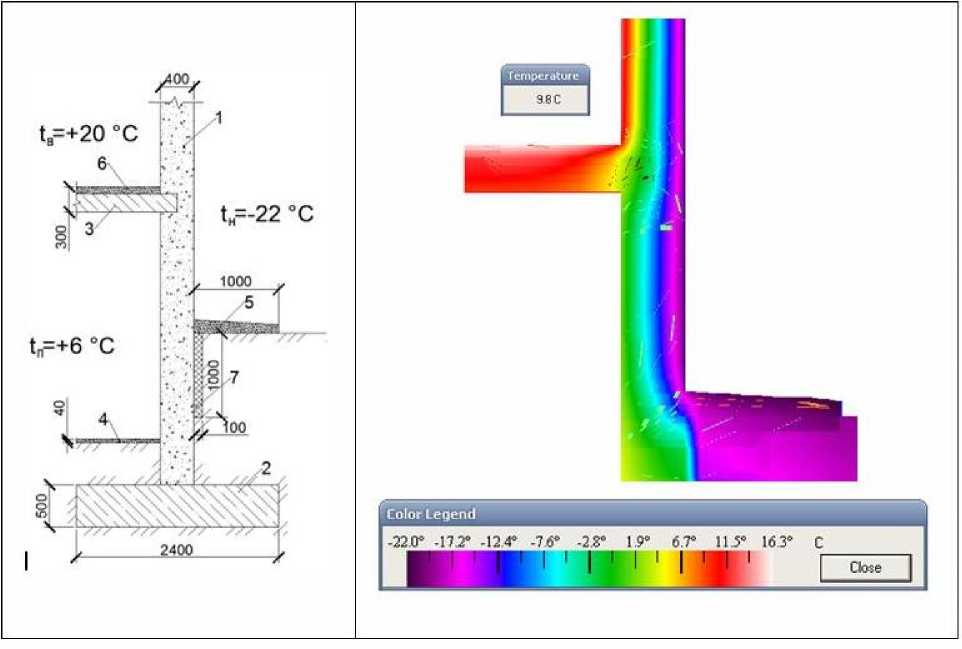

Рисунок 3. Вариант вертикального утепления цокольной части наружной стены утеплителем толщиной 100 мм на высоту 1000 мм

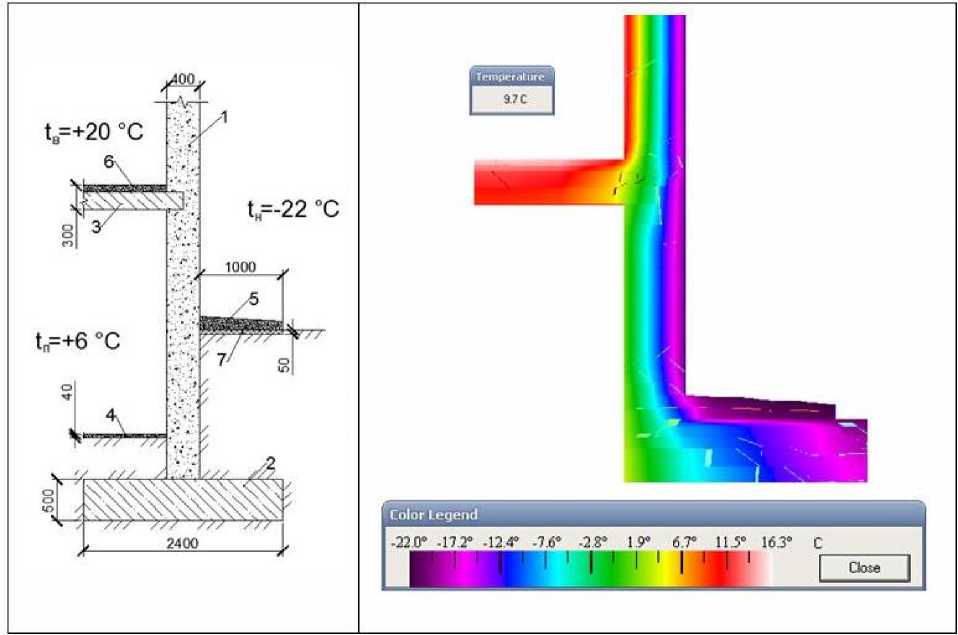

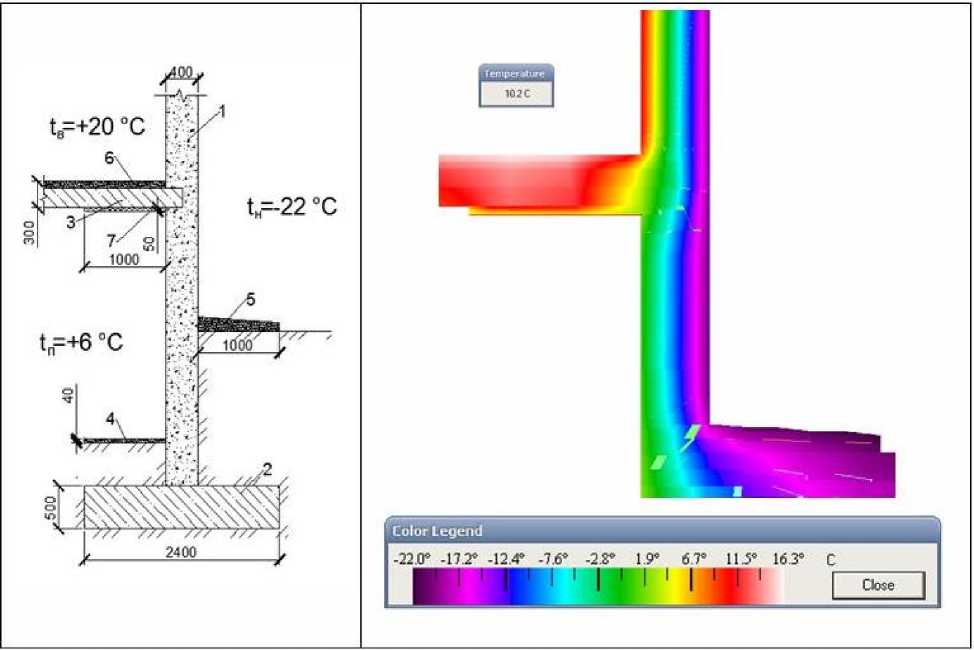

Согласно рисунку 4, утепление предполагается выполнить по рекомендациям [1,2,8,19] вертикально с наружной стороны стены на глубину 1000 мм толщиной 50 мм; в расчетной схеме, представленной на рисунке 5, толщина утеплителя увеличена с 50 мм до 100 мм. На рисунке 6 утеплитель в расчетной схеме расположен горизонтально под отмосткой, толщиной 50 мм. Также, предлагается рассмотреть вариант утепления цокольного перекрытия горизонтально расположенным слоем теплоизоляции на нижней стороне перекрытия, толщиной 50 мм, согласно рисунку 7.

Рисунок 4. Вариант вертикального утепления с наружной части стены утеплителем толщиной 50 мм на глубину 1000 мм

Construction of Unique Buildings and Structures, 2016, №11 (50)

Рисунок 5. Вариант вертикального утепления с наружной части стены утеплителем толщиной 100 мм на глубину 1000 мм

Рисунок 6. Вариант горизонтального утепления под отмосткой с толщиной утеплителя 50 мм

Construction of Unique Buildings and Structures, 2016, №11 (50)

Рисунок 7. Вариант горизонтального утепления цокольного перекрытия с толщиной утеплителя 50 мм

В результате численного моделирования двухмерных температурных полей получены линейные коэффициенты теплопередачи цокольного узла неотапливаемого подвального помещения. Для удобства анализа, данные представлены в табличном виде (таблица 1), где указаны минимальные температуры, линейные коэффициенты теплопередачи и энергоэффективность предложенных решений по сравнению с базовым вариантом, представленным на рисунке 1. Как видно, все предложенные варианты утепления не удовлетворяют требованиям [1,26] относительно минимальной температуры на поверхности ограждающей конструкции.

Температура в месте сопряжения наружной стены и цокольного перекрытия снизилась с 10,1°С до 9,8°С в схемах, приведенных на рисунках 4 и 5. В предложенных вариантах 2 и 3 минимальная температура на внутренней поверхности уменьшилась с 9,8°С до 9,5°С вследствие перераспределения теплового потока в цокольной части наружной стены. Потери тепла через цокольную часть в варианте на рисунке 3 сократились на 21,8% по сравнению с базовым вариантом. В схеме 7 теплопотери незначительно изменились на -0,566%, что обусловлено неэффективным расположением утеплителя по отношению к тепловому потоку.

Рассмотрим все выше изложенные варианты локального утепления (рисунки 1–7) в случае, когда в здании была произведена термомодернизация и добавлен слой теплоизоляции, при этом толщина утеплителя определена исходя из требований [1,2,26].

Согласно требованиям [1,2,26], подземная цокольная часть здания, как и наружная надземная часть здания, должна быть утеплена. Ниже представлены расчетные схемы (рисунки 8–14), выполненные аналогично схемам 1–7, но с утеплителем в составе наружной стены, толщиной 110 мм и λб = 0,042 Вт/(м·K).

Construction of Unique Buildings and Structures, 2016, №11 (50)

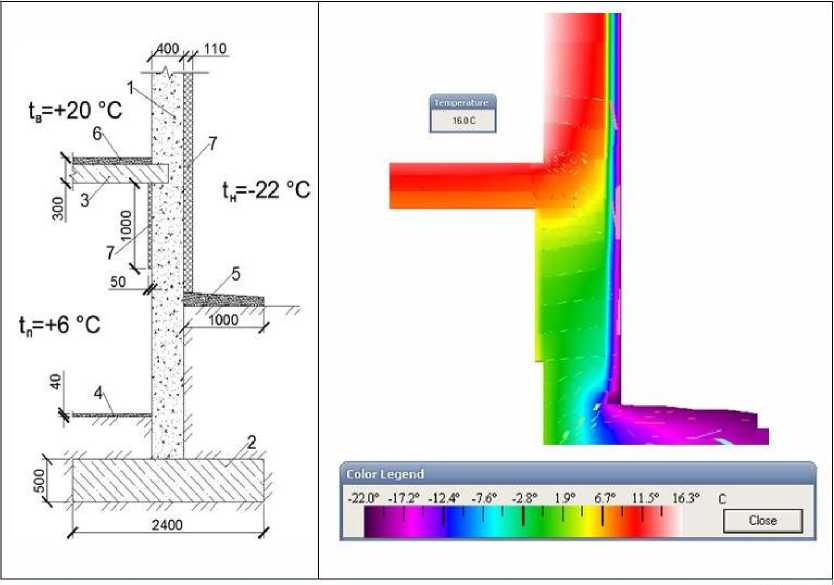

Рисунок 8.Термомодернизированный базовый цокольный узел крупноблочного здания

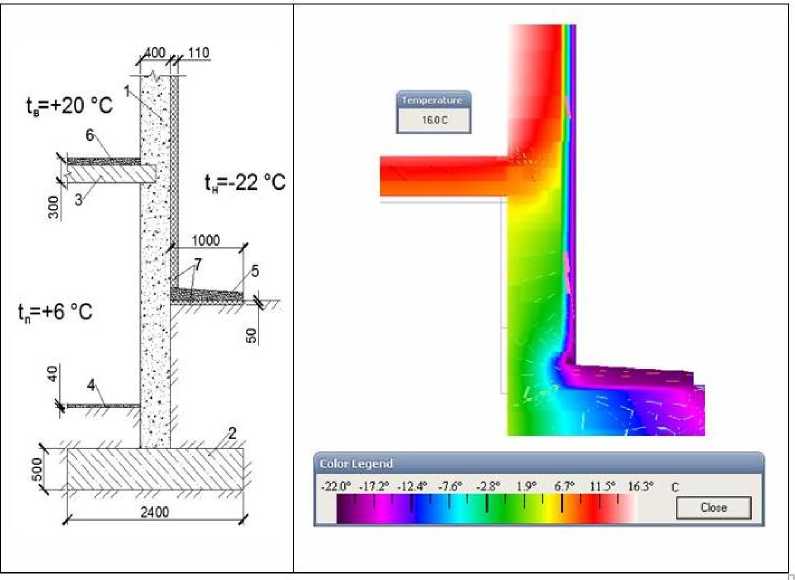

Предложенные схемы 9 и 10 дают увеличение температуры в точке сопряжения плиты перекрытия и стены с 15,0°С до 16,0°С (вариант 9) и 15,7°С (вариант 10, с большим вертикальным размером утеплителя). Количество теплопотерь в данном варианте утепления по сравнению с вариантом 8 уменьшилось на 1,0 %, таким образом можно сделать вывод о неэффективности данного варианта дополнительного утепления.

Рисунок 9. Вариант вертикального утепления цокольной части наружной стены утеплителем толщиной 50 мм, высотой 1000 мм после термомодернизации

Construction of Unique Buildings and Structures, 2016, №11 (50)

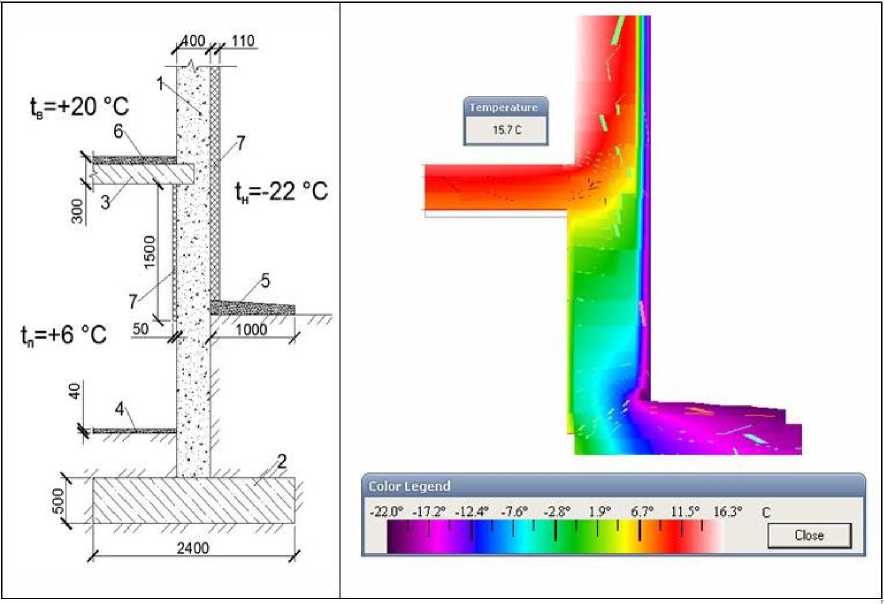

Рисунок 10. Вариант вертикального утепления цокольной части наружной стены утеплителем толщиной 100 мм, высотой 1000 мм после термомодернизации

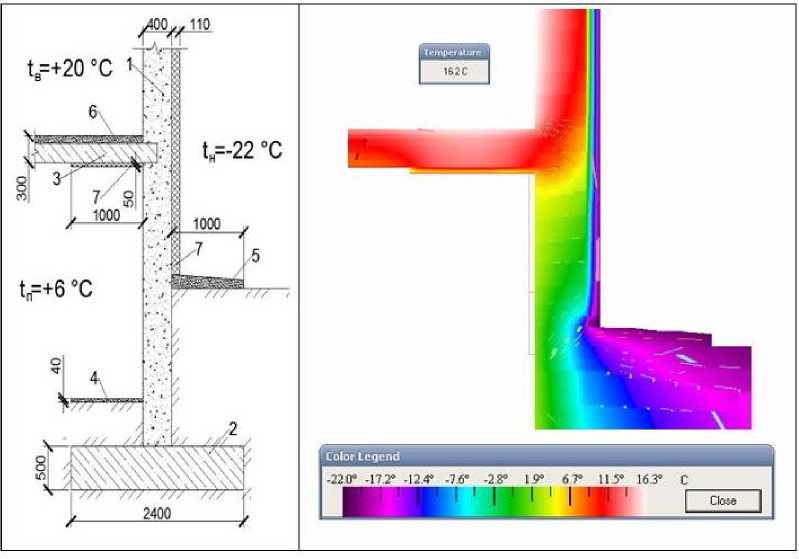

В случае утепления вертикально наружной грани цокольной части стены, непосредственно контактирующей с грунтом, на глубину 1000 мм с толщиной утеплителя 50 мм (рисунок 11) и толщиной 100 мм (рисунок 12), минимальная температура увеличилась незначительно, на 0,1 °С.

Рисунок 11. Вариант вертикального утепления с наружной части стены утеплителем толщиной 50 мм на глубину 1000 мм после термомодернизации

Construction of Unique Buildings and Structures, 2016, №11 (50)

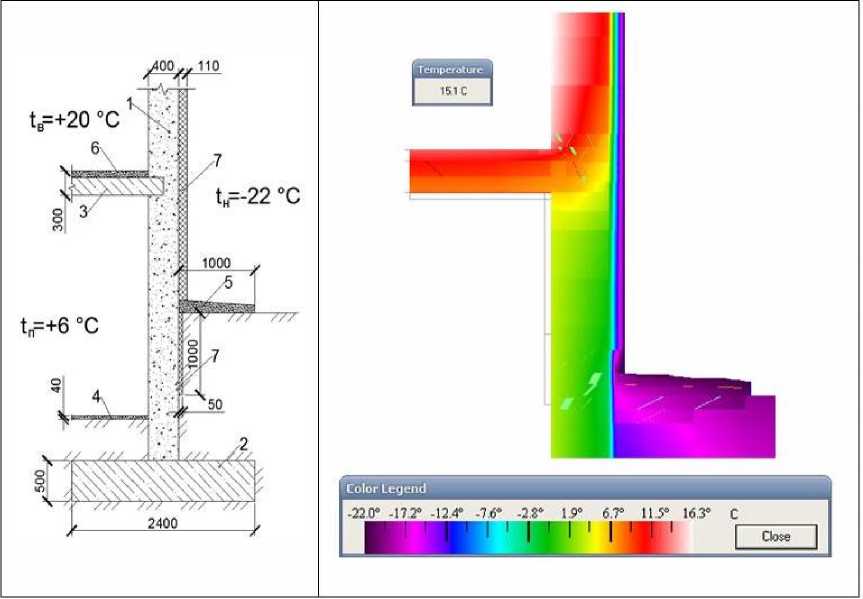

Рисунок 12. Вариант вертикального утепления с наружной части стены утеплителем толщиной 100 мм на глубину 1000 мм после термомодернизации

Теплопотери по сравнению с неутепленным узлом 1 уменьшились на 31,4% и 52,1% (рисунки 11 и 12 соответственно), а по сравнению с узлом 8 увеличились на 8,2% (узел на рисунке 11) и уменьшились относительно узла 12 на 12,7%, что показывает неэффективность данного расположения утеплителя.

В случае расположения утеплителя горизонтально под отмосткой (рисунок 13), уровень минимальной температуры увеличивается на 1,0°С, эффективность по сравнению с базовым неутепленным узлом составляет 42,3% и 2,1% по сравнению с вариантом, в котором утеплена наружная стена (рисунок 8).

Рисунок 13. Вариант горизонтального утепления под отмосткой с толщиной утеплителя 50 мм после термомодернизации

Construction of Unique Buildings and Structures, 2016, №11 (50)

Рисунок 14. Вариант горизонтального утепления цокольного перекрытия с толщиной утеплителя 50 мм после термомодернизации

При горизонтальном расположении утеплителя в уровне цокольного перекрытия со стороны подвала, отмечается незначительное повышение температуры в точке мостика холода на 1,2°С, а также эффективность данного решения по сравнению с базовым неутепленным вариантом составляет -1,4%. Это явление объясняется перераспределением теплового потока вследствие увеличения термического сопротивления с внутренней стороны цокольной части стены, таким образом, узел стал изолирован от теплового потока, проходящего через цокольное перекрытие со стороны жилых помещений в подвал.

5. Заключение

По результатам исследования различных вариантов утепления цокольного узла здания, сделаны следующие выводы:

-

1. Из всех предложенных вариантов локального утепления цокольного узла наиболее энергоэффективным оказался вариант утепления 3, эффективность которого по отношению к неутепленному варианту составила 21,8%. Но он не удовлетворяет нормативным требованиям Украины [1] и РФ [26] по минимальной температуре на внутренней поверхности наружной ограждающей конструкции, таким образом, невозможно проводить термомодернизацию здания без утепления наружных стен.

-

2. Для утепления наружной стены, прошедшей процедуру термомодернизации здания, предлагается использовать вариант утепления 12, эффективность которого равна 52,3 % по сравнению с базовым неутепленным вариантом и 12,1% в сравнении с утепленной стеной.

-

3. Дополнительное утепление в цокольной части здания с подвалом, которое является обязательным по [1], сокращает общие теплопотери здания всего на 1,0…1,5 % по сравнению с вариантом 8 (термомодернизация здания без дополнительного утепления цокольного узла), что является незначительным при расчете теплопотерь всего здания и ставит под вопрос целесообразность утепления цокольной части зданий с неотапливаемыми подвальными помещениями.

Список литературы Утепление цокольного узла зданий с неотапливаемым подвалом

- ДБН В.2.6-31:2006. Конструкцiї будинкiв та споруд. Теплова iзоляцiя будiвель. К.: МiнбудУкраїни, 2006. 64 с.

- ДСТУ Б В.2.6-189:2013. Методи вибору теплоiзоляцiйного матерiалу для утеплення будiвель. К.: МiнрегiонУкраїни, 2013. 52 с.

- ДСТУ ISO 6946:2007. Будiвельнi конструкцiї та елементи. Тепловий опiр i коефiцiєнт теплопередавання. Методика розраховування (ISO 6946:1996, IDT). К.: ДержспоживстандартУкраїни, 2007. 23 с.

- ДСТУ ISO 10211-2:2005. Теплопровiднi включення в будiвельних конструкцiях. Обчислення теплових потокiв i поверхневих температур. Частина 2. Лiнiйнi теплопровiднi включення (ISO 10211-2:2001, IDT). К.: ДержспоживстандартУкраїни, 2007. 16 с.

- Бiлоус О.М., Колесник Е.С. Методи розрахунку теплопередачi через грунт//Вiсник Донбаської нац. акад. буд-ва i арх-ри. 2012. Вип. 5 (97).

- Богословский В.Н. Тепловой режим здания. М.: Стройиздат, 1979. 248 с

- Крайнов Д.В., Сафин И.Ш., Любимцев А.С. Расчет дополнительных теплопотерь через теплопроводные включения ограждающих конструкций (на примере оконного откоса)//Инженерно-строительный журнал. 2010. №6.

- Малявина Е.Г. Строительная теплофизика и проблемы утепления современных зданий//АВОК, №1. 2009г. С. 4-10.

- ELCUT. Моделирование двумерных полей методом конечных элементов. Руководство пользователя. СПб.: ПК ТОР, 2009. 339 с.

- Дмитриев А.Н. Математическое моделирование доменного процесса. Екатеринбург: УрО РАН, 2011.

- Дорняк О.Р., Шамаев В.А. Математическое моделирование интенсивных процессов тепломассопереноса при конвективной сушке древесины//Вестник Воронежского государственного технического университета. 2011. Т. 7. № 12-1. С. 85-91.

- Фокин К.Ф. Строительная теплотехника ограждающих частей зданий/Под ред. Ю.А. Табунщикова, В.Г. Гагарина. -5-е изд., пересмотр. М.: АВОК-ПРЕСС, 2006. 256 с.

- Гагарин В.Г., Козлов В.В. Теоретические предпосылки расчета приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций//Научно-технический и производственный журнал «Строительные материалы», декабрь 2010.

- Chen, Y., A.K. Athienitis, and K. Galal. Modeling, design and thermal performance of a BIPV/T system thermally coupled with a ventilated concrete slab in a low energy solar house: Part 1, BIPV/T system and house energy concept. 2010. Solar Energy 84(11): 1892 -1907.

- Doiron, M., W. O"Brien, and A. Athienitis. Energy Performance, Comfort and Lessons Learned From a Near Net-Zero Energy Solar House. 2011. ASHRAE Transactions 117(2):1 -13.

- Karjalainen, S. Thermal comfort and use of thermostats in Finnish homes and offices. 2009.Building and Environment 44(6): 1237 -1245.

- Marszal, A., P. Heiselberg, J. Bourrelle, E. Musall, K. Voss, I. Sartori, and A. Napolitano. Zero Energy Building -A Review of definitions and calculation methodologies. Energy and Buildings. 2010

- Иванов Д.С. Определение теплопотерь подземной части здания моделированием нестационарного теплового режима ограждающих конструкций и грунта: диссертация. М.: МГСУ, 2015.

- Малявина Е.Г. Теплопотери здания. Справочное пособие. Москва: АВОК-ПРЕСС, 2007.

- Шерешевский И.А. Конструирование гражданских зданий. -Архитектура-С, 1981. 176 с.

- Сербинович П.П. Архитектура гражданских и промышленных зданий. Гражданские здания массового строительства. Учеб.для строительных вузов. Изд. 2-е, испр. и доп. М., «Высш. школа», 1975. 319 с.

- Маклакова Т.Г., Нанасова С.М. Конструкции гражданских зданий. -М.: Издательство АСВ, 2000 -280 с.

- Колеснiк Е., Бiлоус О.М., Визначеннялiнiйнихкоефiцiєнтiвтеплопередачiвузлiвпримиканьогороджень, щоконтактують з грунтом//Будiвельнi конструкцiї: Мiжвiдомчий науково-технiчний збiрник наукових праць (будiвництво).Київ: 2014. №80. С.11-16.

- Белоус А.Н., Оверченко М.В. Теплопотери здания через неотапливаемые подвальные помещения//Строительство уникальных зданий и сооружений. №4(43)2016. 17 с.

- Тимофеев Н.В., Носаль А.Н., Белоус А.Н. Методичнi вказiвки до виконання лабораторних робiт з роздiлу будiвельної фiзики «Будiвельна теплотехнiка»//ТОВ«Цифрова типографiя», Донецьк, 2014, 24 с.

- СП 50.13330.2012. Тепловая защита зданий. М.: Министерство регiонального развития РФ, 2012. 82 с.