Уточнение литологической модели пластов ВК1-3 в пределах Ем-Еговского лицензионного участка с учетом вторичных процессов карбонатизации коллекторов

Автор: Грищенко М.А., Иванова И.В.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Методика поисков и разведки нефтяных и газовых месторождений

Статья в выпуске: 2, 2021 года.

Бесплатный доступ

Цифровая геологическая модель является основой для решения задач поисков и разведки, оценки ресурсов и запасов природного сырья, проектирования систем разработки месторождений, сопровождения бурения. Моделирование литологической неоднородности продуктивных отложений - одна из самых сложных и важных задач трехмерного геологического моделирования, поскольку именно модель литологии служит основой распределения фильтрационно-емкостных свойств в резервуаре и коэффициентов нефтегазонасыщенности в пределах залежей углеводородов. Поэтому совершенствование методики создания модели литологии с учетом процессов вторичной карбонатизации пород актуально в геологическом моделировании. Комплексный анализ данных позволил выделить карбонатизированные разности в отложениях викуловской свиты, определить их генезис и фильтрационно-емкостные свойства, площадное распространение в пределах Ем-Еговского лицензионного участка, усовершенствовать методику создания трехмерной модели литологии с учетом вторичных процессов карбонатизации в отложениях пластов ВК1-3. Обоснован трехэтапный процесс создания куба литологии

Вторичные преобразования, карбонатизация, коллектор, комплексный анализ, моделирование литологии, слоистая глинистость, вариограммный анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/14128829

IDR: 14128829 | УДК: 553.984 | DOI: 10.31087/0016-7894-2021-2-47-59

Текст научной статьи Уточнение литологической модели пластов ВК1-3 в пределах Ем-Еговского лицензионного участка с учетом вторичных процессов карбонатизации коллекторов

Ем-Еговский лицензионный участок является частью Красноленинского нефтегазоконденсатного месторождения, расположенного в Ханты-Мансийском автономном округе Тюменской области. Один из основных объектов разработки в пределах Крас- ноленинского месторождения — отложения викулов-ской свиты.

Викуловская свита (верхний апт нижнего мела) в пределах западной части Западно-Сибирской низменности распространена регионально и согласно залегает на отложениях кошайской глинистой

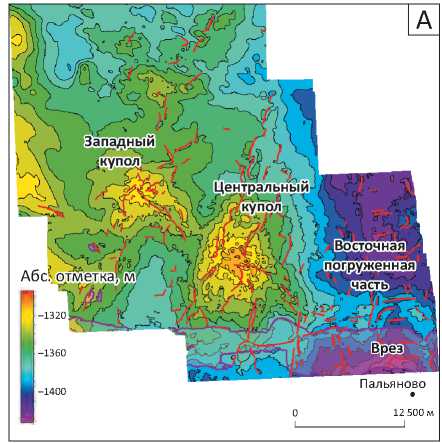

Рис. 1. Структурно-тектоническая характеристика района

Fig. 1. Structural and tectonic characteristics of the area

UE 1 ЕВ 2 3 4 ш 5

A — структурная карта по кровле викуловской свиты, B — схема распространения систем разломов.

Системы разломов на ОГ ( 1 – 4 ): 1 — М1, 2 — М, 3 — Б, 4 — А; 5 — линии корреляции по скважинам с отбором керна из отложений викуловской свиты; 6 — полигон вреза

A — depth map over the Vikulovsky Fm Top, B — scheme of fault systems occurrence.

Fault systems in the Reflectors (1–4): 1 — М1, 2 — М, 3 — Б, 4 — А; 5 — lines of correlation between the wells with data on core taken from the Vikulovsky Fm; 6 — contour of erosion channel пачки. Она перекрывается глинистыми породами ханты-мансийской свиты, которые являются региональной покрышкой для проницаемых викуловских пластов. К подошве ханты-мансийской свиты приурочен сейсмический отражающий горизонт М1.

В тектоническом отношении Ем-Еговское месторождение расположено на Красноленинском выступе в пределах Уват-Хантымансийского срединного массива рифейского геосинклинального комплекса Западно-Сибирской плиты. Сильно дислоцированные породы фундамента в пределах Красноленинского выступа разбиты крупными разрывными нарушениями на отдельные блоки. В осадочном чехле Красноленинскому выступу соответствует одноименный свод, являющийся структурой I порядка. В современном структурном плане Красноленинский свод представляет собой тектонический элемент с региональным падением слоев в восточном направлении. Он осложнен рядом структур II порядка — валами и куполами, разделенными прогибами. К одному из таких куполов приурочено Ем-Еговское месторождение. В пределах Ем-Еговского лицензионного участка выделяется два локальных купола — Центральный и Западный, а также локальная вершина в пределах восточной погруженной части территории (рис. 1).

В пределах Красноленинского свода по данным бурения и сейсморазведочных материалов МОГТ выделено большое число тектонических разрывных нарушений. Выделенные разрывные нарушения условно разделены на три уровня по степени их проникновения в осадочный чехол. Первый тип нарушений затрагивает отложения доюрского комплекса, нижне-среднеюрские, постепенно затухая в верхнеюрских отложениях. Второй тип нарушений захватывает отложения юрского комплекса вплоть до верхней юры, заложение разломов происходило в доюрское и юрское время. Третий тип разрывных нарушений приурочен к меловому интервалу разреза и относится к «бескорневым» разломам, формирование которых происходило в меловое время. Такая сложная разломная модель свидетельствует о значительной неоднократной тектонической активизации территории (см. рис. 1).

При анализе структурных планов по основным отражающим горизонтам в пределах Красноленинского свода отмечается унаследованное развитие территории и постепенное выполаживание структур вверх по разрезу. Значительные инверсионные преобразования структурного плана произошли на неотектоническом альпийском этапе развития, охватывающего временной интервал от палеоцена до

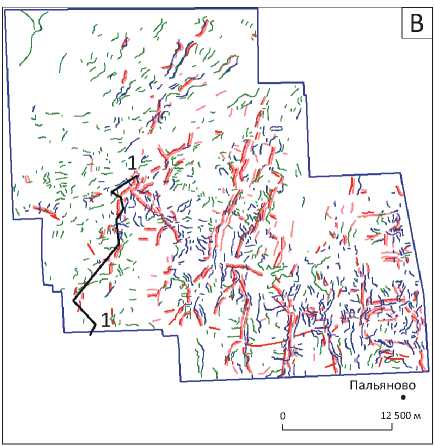

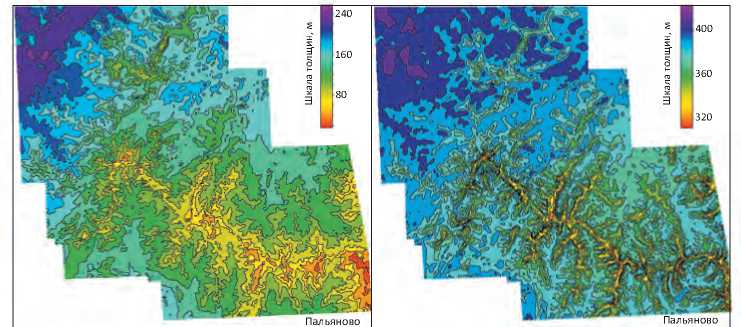

Рис. 2. Карты толщин между ОГ А–Б (A), Б–М (B), М–М1 (C), М1–Г (D)

Fig. 2. Maps of thickness between А–Б (A), Б–М (B), М–М1 (C), and М1–Г (D) reflectors

Пальяново

современной эпохи [1]. Изменчивость толщин между основными отражающими горизонтами помогает проследить важные этапы эволюции структурного плана территории Ем-Еговского лицензионного участка (рис. 2). Отражающий горизонт А приурочен к границе стратиграфического несогласия между до-юрским основанием и осадочным чехлом. Отражающие горизонты Б и М стратиграфически привязаны к кровлям тутлеймской и кошайской свит соответственно, а ОГ М1 и Г стратифицируются с кровлями викуловской свиты и сеномана.

Продуктивность отложений викуловской свиты связана с пластами ВК1, ВК2 и ВК3, разделенными невыдержанными маломощными глинисто-алеври-тистыми перемычками толщиной 2–3 м. Пласты образуют единую гидродинамическую систему, глубина залегания которой варьирует от 1300 до 1430 м. Залежь нефти пластов ВК1–3 является пластово-сводовой.

Методика исследований

Для выявления закономерностей литологической изменчивости продуктивных отложений по разрезу и площади лицензионного участка выполнен комплексный анализ литолого-минералогических, петрографических, седиментологических исследований керна. Полученные данные комплексировались с результатами интерпретации ГИС и геостатистиче-ского анализа.

Отложения группы пластов ВК1–3 формировались в прибрежно-морских и мелководно-морских условиях, лишь на юге изучаемой площади в период формирования пластов ВК2 и ВК3 существовали субконтинентальные условия. Анализ цикличности разреза и седиментологические исследования позволили установить, что на генезис викуловских отложений большое влияние оказали глубина морского бассейна, конседиментационная и постседиментационная тектоническая активность региона, кроме того, на формирование пластов ВК2 и ВК3 существенно повлияла и деятельность подводных течений [2]. Пласт ВК1 залегает в кровле викуловской свиты. Его общая толщина составляет 15–28 м. Внутри пласта ВК1 выделено три седиментационных цикла, для которых характерна довольно хорошая выдержанность по площади Ем-Еговского лицензионного участка. Пласт ВК1 образован в прибрежно-морских условиях

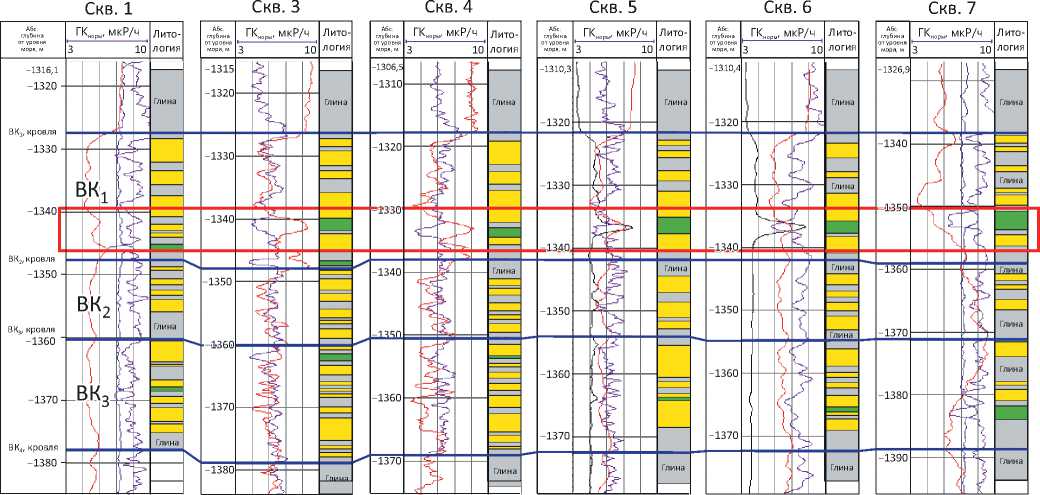

Рис. 3. Схема корреляции по профилю 1–1 с исследованиями керна викуловской свиты Fig. 3. Correlation chart along 1–1 Line showing the results core studies in the Vikulovsky interval

ЮЗ СВ

□1 □2 ■ 3 Q 4

1 — коллектор; 2 — неколлектор; 3 — карбонаты; 4 — область карбонатизации в подошве ВК1. Расположение профиля см. на рис. 1 B

1 — reservoir; 2 — non-reservoir; 3 — carbonates; 4 — area of carbonatization at ВК1 Bottom.

Position of the line is shown in Fig. 1 B

(фация верхней части внутреннего шельфа). Породы представлены неравномерным тонким переслаиванием алевролитов мелкозернистых глинистых и алевролитов крупнозернистых с преобладанием мелкозернистых алевритистых разностей.

Породы пластов ВК2 и ВК3 накапливались в условиях мелкого моря в пределах верхней и нижних частей подводного берегового склона, который подвергался волновой и штормовой деятельности (фации проксимальной и дистальной частей фронта дельты). Отложения представлены неравномерным линзовидно-волнистым переслаиванием светло-серого алевролита разнозернистого, алевролита песчаного и темно-серого алевролита мелкозернистого глинистого, в разрезе встречаются алевролиты и песчаники с карбонатным цементом. Внутри каждого из пластов выделяется по два цикла. Суммарная толщина пласта ВК2 изменяется в пределах 9–20 м, толщина пласта ВК3 — в пределах 12–26 м. Выделенные пласты являются устойчивыми единицами разреза, хорошо выделяются на диаграммах ПС, ГК, ИК, БК и уверенно прослеживаются по площади. Пласт ВК2 в пределах развития прибрежно-морских отложений отделяется от верхнего пласта ВК1 уплотненным карбонатизиро-ванным пропластком, хорошо фиксируемым на диа- граммах электрического каротажа высокими сопротивлениями (рис. 3).

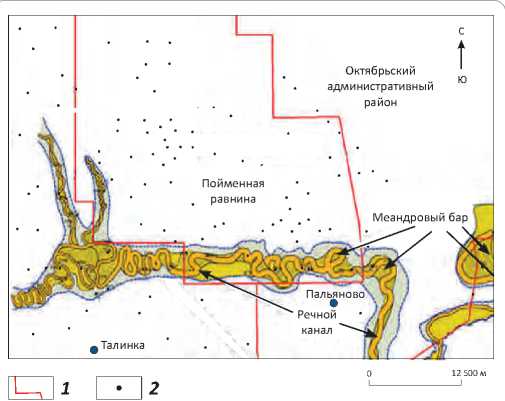

Викуловская свита на территории Красноленинского свода представлена двумя типами разреза. Основным типом, развитым на значительной территории свода, являются прибрежно-морские отложения. Второй тип разреза включает локально развитые отложения врезанных речных долин [3]. В пределах Ем-Еговского лицензионного участка отложения врезанных долин развиты вдоль южной границы площади (рис. 4). Образование комплекса врезанных долин в пластах ВК2 и ВК3 в пределах Красноленинского свода связывают с относительным падением уровня моря. Осадки врезанных долин накапливались в континентальных условиях в образуемых речных долинах, периодически затопляемых морем и размывающих вмещающие породы пластов ВК2–3. Данные отложения по литологическому составу схожи с вмещающими породами прибрежного мелководья, но отличаются фильтрационно-емкостными свойствами.

Прибрежно-морские отложения викуловской свиты в пределах Ем-Еговского лицензионного участка достаточно хорошо изучены по керну. Отложения представлены рыхлыми слабосцементированными

Рис. 4. Фрагмент палеогеографической карты с областью развития врезанной долины викуловских отложений

Fig. 4. Fragment of paleogeographic map showing the area of incised valley development in Vikulovsky formations

1 — граница лицензионного участка; 2 — пробуренная скважина

1 — boundary of the License Area; 2 — drilled well породами с частым чередованием алевролито-песчанистых и глинисто-алевролитовых разностей, с хорошей сортировкой терригенного материала. Для пород характерны структуры от пелитово-алевритовой, алевритовой до псаммито-алевритовой. Обломки пород имеют хорошо окатанную форму. В зависимости от фациальной обстановки отложений, текстуры пород микрослоистые, линзовидные, пологоволнистые и косоволнистые, со следами биотурбаций. Породы часто нарушены конседимен-тационными деформациями, диагенетическими трещинами, процессами оползания и взмучивания. Гранулометрический анализ показал, что в коллекторах пластов ВК1–3 преобладает алевролит 79,4; 77,4 и 71 % соответственно, уменьшаясь с глубиной. Доля песчаника, наоборот, с глубиной возрастает и составляет 7,3; 11,4 и 14,6 %. Содержание частиц пелитовой размерности составляет для пластов ВК1–3 соответственно 13,3; 11,2 и 14,5 %.

Изучение особенностей строения порового пространства коллекторов и стадийности процессов минералообразования позволило отметить следующее. По минеральному составу прибрежно-морские отложения викуловской свиты представлены в основном кварцем (40–60 %), полевыми шпатами (25–40 %), обломками пород (10–20 %), слюд (1–3 %) со следами постседиментационных преобразований, связанных с изменением исходного минерального состава породы. На зернах кварца отмечаются многочисленные шиповидные наросты, образовавшиеся за счет процессов регенерации. Полевошпатовые обломки подвержены процессам выщелачивания с образованием вторичной микропористости. Слюды, представленные мусковитом, серицитом и биотитом, частично затронуты процессами хлоритизации, гидратации, иногда сидеритизации. Развитие постседиментационных процессов оказало значительное и неоднозначное влияние на фильтрационно-емкостные свойства пород за счет изменения структуры порового пространства [4].

Так, процессы выщелачивания способствовали образованию дополнительного порового пространства, а процессы регенерации привели к сокращению и усложнению его формы. Анализ структуры порового пространства коллекторов показал, что морфология открытых пор различна, чаще всего они имеют вытянутую продолговатую форму, реже — щелевидную и остроугольную (трех- и многоугольную). Поры соединяются между собой каналами, имеющими различные размеры и форму. Небольшая часть пор заполнена плохо окристаллизованными чешуйками каолинита, между которыми наблюдаются субмикроскопические поры, занимаемые 30–50 % всего порового объема. Глинистый цемент пород порово-пленочного типа представлен каолинитом и хлоритом, изредка иллитом. Также присутствует кварцевый цемент регенерации , содержание которого составляет первые доли процента.

Таким образом, пористость отложений пластов ВК1–3 связана с межзерновыми, сообщающимися между собой порами неправильной полигональной формы и часто встречающимися внутризерновыми микропорами растворения по полевошпатовым обломкам. Наличие цемента регенерации привело к сокращению межзернового пространства, увеличению извилистости поровых каналов и смачиваемости пород, повышению гидрофильности за счет образования микроструктурной смачиваемости на уровне отдельных пор и капилляров. Как известно, наличие микроструктурной пористости является фактором, оказывающим влияние на фазовую и относительную фазовую проницаемость, капиллярное давление, неподвижную водонасыщенность и нефтенасыщенность, что в конечном итоге способствует накоплению УВ [5].

Глинистые породы в отложениях пластов ВК1–3 встречаются в виде тонких прослоев и линз между песчаниками и алевролитами. Они обладают линзо-видно-волнистой тонкослоистой текстурой. Состав глинистых пород представлен каолинитом (42,2– 50,8 %), гидрослюдой (18,9–28,3 %) и хлоритом (23,2– 26,2 %). Количество обломочной примеси (мелкоалевритовой) достигает 25–35 %. Часто в виде скоплений отмечаются образования сидерита, мелкие агрегаты пирита и лейкоксена. Обломки, обрывки углефици-рованной органики в породе составляют около 3–6 %, содержание растительного детрита колеблется в пределах 15–20 %. В кровле пласта ВК1 встречается растительный бесструктурный детрит черного и буровато-черного цвета.

Отложения врезанной долины на территории Ем-Еговского лицензионного участка изучены по керну единственной скважины. Они представлены мелкозернистыми песчаниками с алевропсаммито-вой структурой и микрослоистой текстурой. Минеральный состав породы представлен кварцем и полевыми шпатами с примесью обломков эффузивных пород и слюдисто-кремнистых разностей. Цемент породы кварцевый регенерационный и поровый као-линитовый. Развиты такие процессы постседиментационных преобразований, как регенерация кварца , растворение зерен полевых шпатов и обломков эффу-зивов, каолинитизация и сидеритизация [6] .

Одной из характерных особенностей продуктивных отложений викуловской свиты является слоистая неоднородность пород по составу и свойствам, установленная по данным керна. Слоистая неоднородность прослеживается на макро- и микроуровнях. Макронеоднородность отложений викуловской свиты с определенными литологическими типами пород хорошо оценивается по данным ГИС [7]. Слоистая неоднородность отложений на микроуровне связана главным образом с переслаиванием пород алевропсаммитового состава, в различной степени глинистых, с прослоями алевритистых глин (аргиллитов), обогащенных детритовым и слюдистым материалом. Единичная толщина таких слойков изменяется в пределах от долей миллиметра до первого десятка сантиметров. Разрешающая способность основного и даже расширенного комплекса ГИС не позволяет выделять неоднородность данного уровня. Использование специальных методов FMI (Formation Micro Imager) дает возможность определить лишь текстурную неоднородность пород викуловской свиты без выделения отдельных литотипов.

Микрослоистые породы викуловской свиты выявляются по материалам геофизического каротажа интегральными характеристиками с помощью коэффициента слоистой глинистости ( χ гл), который характеризует долю глинистых слойков в общей толщине выделенного прослоя. Методика определения χ гл базируется на попиксельной оцифровке фотографий керна, разработанной в Тюменском нефтяном научном центре. Определение коэффициента слоистой глинистости вдоль разреза скважин позволяет более точно учесть и оценить эффективные объемы пород-коллекторов викуловской свиты.

Изучение карбонатности разреза

Второй особенностью отложений викуловской свиты является наличие уплотненного карбонати-зированного прослоя в подошве пласта ВК1. Исходя из предположения о возможном влиянии этого прослоя на эффективность эксплуатации викуловского объекта, в представленной статье ему уделено пристальное внимание.

Наряду с увеличивающимся объемом геологогеофизической информации вырабатываются и внедряются новые подходы к ее обработке. Например, наличие современного комплекса ГИС позволяет более детально описать литологический разрез скважин. На основании керновых данных и материалов геофизических исследований скважин в разрезе пластов ВК1–3 выделены карбонатизированные прослои практически по всему фонду скважин в пределах Ем-Еговского лицензионного участка. Они уверенно фиксируются в разрезе показаниями геофизических методов. В таких пропластках повышенным показаниям метода ПС соответствуют низкие показания гамма-каротажа, достаточно резко возрастают показания кривых сопротивления и плотностного каротажа. Однако в некоторых скважинах карбонатизированные пропластки в подошве пласта ВК1 выделить не удалось. Возможными причинами отсутствия данных интервалов может быть ограниченный комплекс геофизических исследований скважин, их малые толщины.

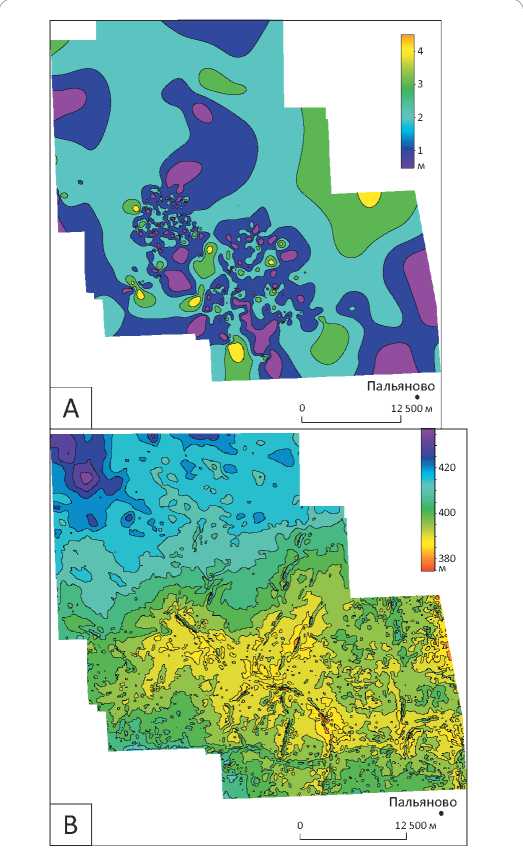

Карбонатизированные разности выделены во всем разрезе объекта ВК1–3, толщина в среднем составляет от 0,5 до 4 м, но значительная их часть сосредоточена в интервале пласта ВК1. Анализ распределения толщин карбонатизированных пород в интервале пласта ВК1 по площади Ем-Еговского лицензионного участка позволил установить следующее. Наибольшие толщины карбонатизированных пород приурочены к склонам палеоподнятий или межструктурным впадинам палеорельефа, что дает возможность предположить сингенетичность процессов карбонатиза-ции и литификации осадков (рис. 5). Широкое развитие карбонатизированных пропластков в подошве пласта ВК1 служит хорошим вспомогательным репером при корреляции отложений.

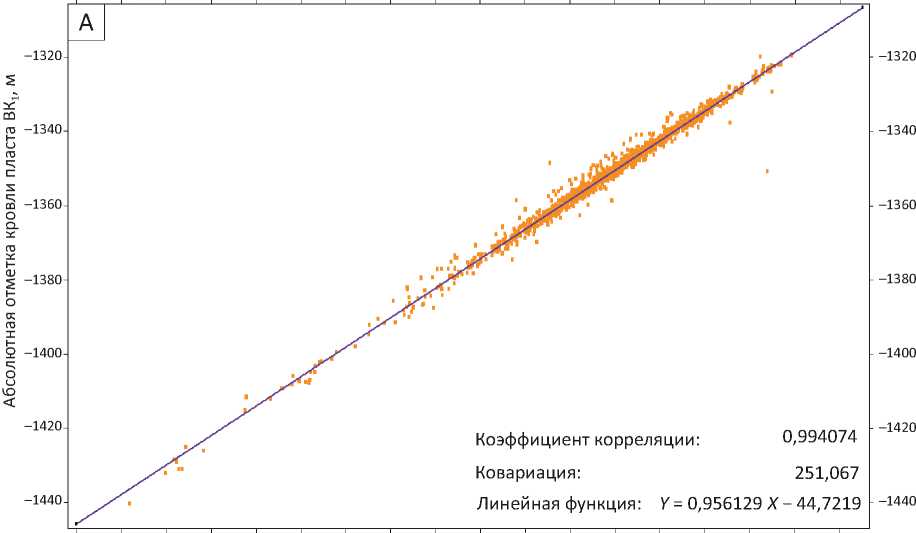

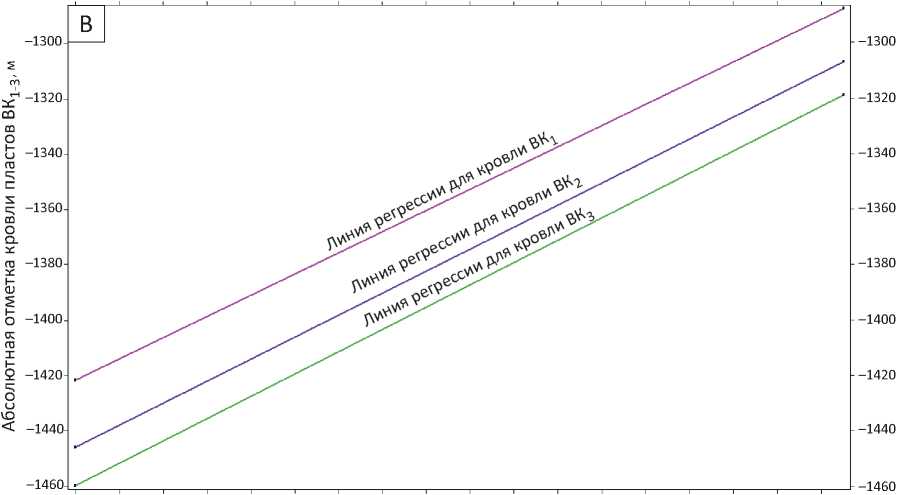

При изучении распределения карбонатизиро-ванных разностей в периметре Ем-Еговского лицензионного участка выявлена устойчивая корреляция между гипсометрическим положением интервалов карбонатизации породы в подошве пласта ВК1 и кровлями пластов ВК1–3. Коэффициенты корреляции указанных параметров составили 0,99. Высокие коэффициенты корреляции и параллельность линий регрессии свидетельствуют о тесной связи процесса карбонатизации пород с унаследованным развитием пластов и сменой фациальных обстановок по площади во время формирования отложений пласта ВК1 (рис. 6).

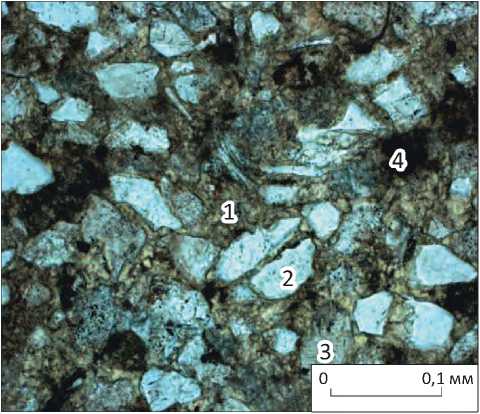

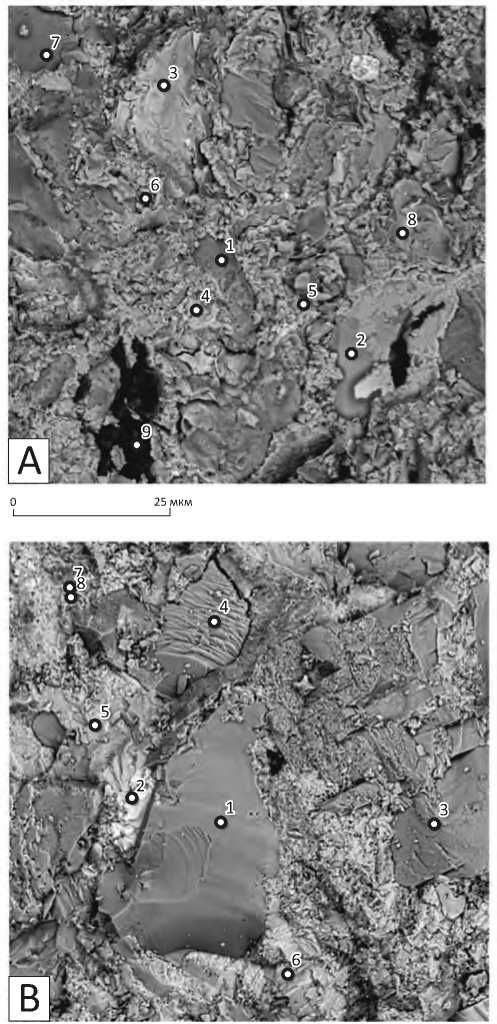

Минеральный состав и фильтрационно-емкостные свойства карбонатизированных прослоев, а также особенности строения их порового пространства в подошве пласта ВК1 изучены по керну, в шлифах и на растровом электронном микроскопе. Выделенные карбонатизированные разности представляют собой алевролито-песчанистые породы с базально-поровым карбонатным цементом (рис. 7). Кальцит, от пелитоморфного до микрозернистого, развит в виде

Рис. 5. Особенности распределения карбонатизированных пород пласта ВК1

Fig. 5. Features of carbonatized ВК1 rocks distribution

Карты толщин: A — карбонатизированных пород пласта ВК1, B — между ОГ М1 и Г

Thickness maps: A — carbonatized ВК1 rocks, B — between М1 and Г reflectors зернистых агрегатов в межзерновом пространстве и замещает обломочные зерна. Содержание аутигенного кальцита по керну колеблется от 13,2 до 43,9 %. Установлено, что процессам карбонатизации в подошве пласта ВК1 подверглись отложения обоих типов разрезов: комплекса прибрежно-морских фаций и отложений вреза. Об этом свидетельствуют результаты исследования морфологии порового пространства методом растровой электронной микроскопии (РЭМ) по скважинам, пробуренным в зонах с разным типом разреза (рис. 8).

Схожесть минерального состава и внутреннего строения породы для различных типов разреза свидетельствует об идентичности генезиса пород вмеща- ющих отложений и вреза. Результаты исследований методом РЭМ свидетельствуют о явном преобладании карбонатного цемента, который повсеместно заполняет межзерновое пространство, в результате чего межзерновые поры открытого типа не наблюдаются. Карбонатный цемент породы представлен кристаллическим кальцитом. Общая карбонатность в изучаемом интервале разреза для вмещающих пород прибрежного мелководья и вреза сопоставима и равна 39,4 и 43,9 % соответственно. Основную долю карбонатов составляет кальцит (39,2 и 43,5 %) с незначительным содержанием доломита, в пределах 0,2 и 0,4 % соответственно.

Карбонатизированные разности в подошве пласта ВК1, согласно результатам исследований керна, шлифов и данных РЭМ, имеют вторичную природу происхождения. Возникновение таких пород могло произойти на самых ранних стадиях литификации (диагенез или начало катагенеза), когда давление вышележащих пород было недостаточным для того, чтобы спрессовать каркас из аллотигенных породообразующих компонентов [8]. Благодаря вторичному процессу карбонатизации, в подошве пласта ВК1 карбонатный цемент практически заполнил пустотное пространство между зернами породы, что привело к значительному снижению фильтрационно-емкостных свойств. Проницаемость коллекторов викулов-ской свиты изменяется от 1 до 255 мД, а в интервалах пород, подвергшихся процессам карбонатизации, сокращается до 0,01 мД. Таким образом, комплек-сирование результатов исследований данных керна, шлифов РЭМ с методами ГИС подтвердило площадное развитие в пределах Ем-Еговского лицензионного участка карбонатизированных пород в подошве пласта ВК1 и практическое отсутствие в таких породах межзерновой пористости, что делает их практически непроницаемыми.

Практическая реализация результатов исследований в геологическом моделировании

Палеогеографические и тектонические особенности осадконакопления нашли свое отражение при создании трехмерной структурно-тектонической модели пластов ВК1–3. В структурном каркасе учтены стратиграфические кровли пластов ВК1, ВК2 и ВК3, ВК4.

На основе результатов лабораторных исследований керна и интерпретации данных ГИС выделено три типа коллекторов и два типа неколлекторов (глинистые разности и уплотненные карбонатизи-рованные прослои), которые в дальнейшем были укрупнены в три основные группы. Первая группа, так называемый коллектор, включает в себя песчаноалевролитовые и алевролито-песчанистые разности, вторая — неколлектор — объединяет глинисто-алевритовые породы, к третьей группе отнесены карбона-тизированные прослои. На базе данных укрупненных типов пород проведено моделирование литологии.

Рис. 6. Графики зависимости глубины залегания кровли карбонатизированного пропластка от кровли пласта ВК1 (A) и линий регрессии для пластов ВК1–3 (B)

Fig. 6. Diagrams of carbonatized streak depth vs ВК1 bed Top (A) and regression lines for ВК1–3 beds (B)

–1440 –1432 –1424 –1416 –1408 –1400 –1392 –1384 –1376 –1368 –1360 –1352 –1344 –1336 –1328 –1320 –1312 –1304

–1440 –1432 –1424 –1416 –1408 –1400 –1392 –1384 –1376 –1368 –1360 –1352 –1344 –1336 –1328 –1320 –1312 –1304

Абсолютная отметка кровли карбонатизированного прослоя в подошве ВК1 , м

–1440 –1432 –1424 –1416 –1408 –1400 –1392 –1384 –1376 –1368 –1360 –1352 –1344 –1336 –1328 –1320 –1312 –1304

–1440 –1432 –1424 –1416 –1408 –1400 –1392 –1384 –1376 –1368 –1360 –1352 –1344 –1336 –1328 –1320 –1312 –1304

Абсолютная отметка кровли карбонатизированного прослоя в подошве ВК1 , м

Рис. 7. Фотография шлифа из пласта ВК1

(алевролит мелко-крупнозернистый, песчанистый, полевошпат-кварцевая граувакка с базально-поровым карбонатным цементом)

Fig. 7. Photo of thin section from ВК1 bed

(fine to coarse grained sandy siltstone, feldspar-quartz graywacke, with basal-porous carbonate cement)

1 — карбонатный цемент; 2 — кварц; 3 — полевой шпат; 4 — черный редкий растительный детрит и шлам, беспорядочно распределен по площади шлифа

1 — carbonate cement; 2 — quartz; 3 — feldspar; 4 — rare black plant detritus and drilling sludge, randomly scattered over the area of the thin section

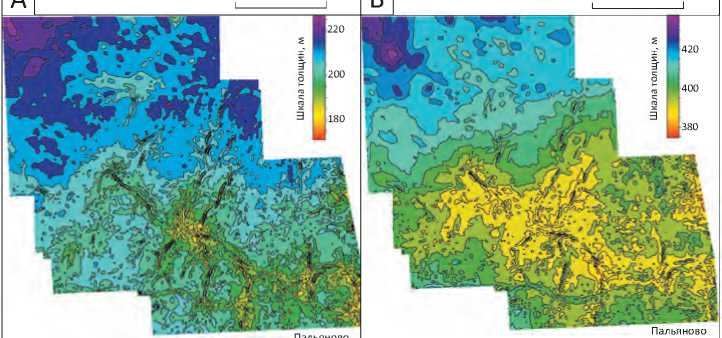

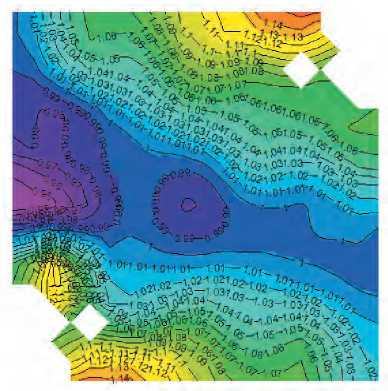

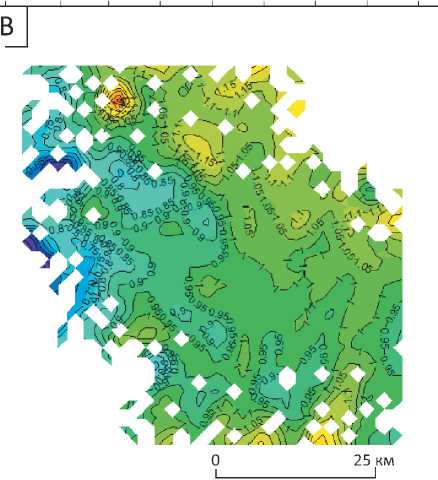

Для определения пространственных связей выделенных типов пород в процессе моделирования выполнен геостатистический, включая вариограм-мный, анализ для каждого выделенного пласта [9]. В связи с неравномерной разбуренностью площади Ем-Еговского лицензионного участка скважинами поисково-разведочного и эксплуатационного фонда применена декластеризация данных. Вариограм-мный анализ выполнялся для разных цифровых массивов, в которых были использованы разные наборы скважин: вся выборка скважин, только разведочные скважины, скважины различных участков залежи. В результате вариограммного анализа были определены направления наименьшей анизотропии для каждого типа пород (рис. 9). Так, для всей группы коллекторов пласта ВК1 наименьшая изменчивость отмечается в направлении 290°, что соответствует положению палеобереговой линии во время формирования данного пласта. Результаты пространственной анизотропии и вариограммного анализа всех литологических разностей использованы при моделировании куба литологии. Распределение карбона-тизированных пород характеризуется значительной изменчивостью и отсутствием однозначного тренда наименьшей анизотропии (cм. рис. 9 B).

Рис. 8. Фотографии, сделанные с помощью растрового электронного микроскопа

Fig. 8. Scanning electron micrographs

25 мкм

50 мкм

А — пласт ВК1, отложения дельты с влиянием штормовой и волновой деятельности (1, 7 — плагиоклаз; 2 — иллит; 3, 4 — хлорит; 5, 6 — кальцит; 8 — кварц; 9 — ОВ), B — пласт ВК1, отложения врезанной долины (1 — кварц; 2 — рутил; 3, 4 — плагиоклаз; 5, 6 — кальцит; 7 — каолинит; 8 — иллит)

А — ВК1 bed, delta deposits with storm and rough water effect (1, 7 — plagioclase; 2 — illite; 3, 4 — chlorite; 5, 6 — calcite; 8 — quartz; 9 — ОВ), B — ВК1 bed, incised valley deposits (1 — quartz; 2 — rutile; 3, 4 — plagioclase; 5, 6 — calcite; 7 — kaolinite; 8 — illite)

Рис. 9. Карты коэффициента анизотропии по пласту ВК1

Fig. 9. Anisotropy factor maps over ВК1 bed

32 000

А

–32 000 –24 000 –16 000 –8000 0 8000 16 000 24 000 32 000

24 000

16 000

–8000

–16 000

–24 000

'’-O^vA/ifc^

^ Ж>£ ?Дмлпе»Л|

/ ОН 01-1 011 61—101—for ;~~\

X. я<й-1-тО-ог,-0г-;о, ^Hm

-ЙАу^ЙбУоб7; А г Ч< .04-1 ®4Д^ТЖ

–8000

–16 000

–24 000

25 км

1,15 1,14 1,13 1,12 1,11 1,10 1,09 1,08 1,07 1,06 1,05 1,04 1,03 1,02 1,01 1,00 0,99 0,98 0,97 00,,9965

–32 000

–32 000

–32 000 –24 000 –16 000 –8000 0 8000 16 000 24 000 32 000

–32 000 –24 000 –16 000 –8000 0 8000 16 000 24 000 32 000

32 000

24 000

16 000

–8000

–16 000

–24 000

–32 000

–8000

–16 000

–24 000

–32 000

–32 000 –24 000 –16 000 –8000 0 8000 16 000 24 000 32 000

A — для коллекторов (угол 290°), B — для карбонатизированных пород

A — for reservoirs (angle 290°), B — for carbonatized rocks

1,40 1,35

1,30 1,25

1,20 1,15

1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60 0,55 0,50 0,45 0,40 0,35

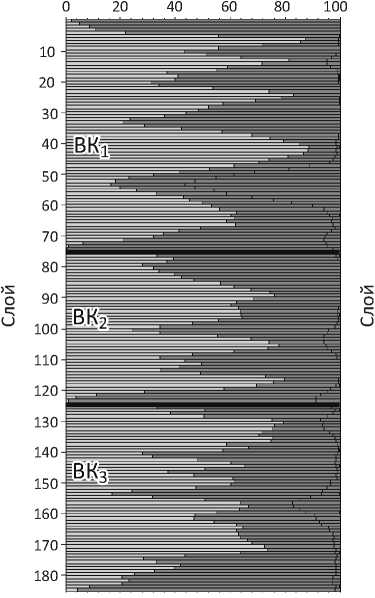

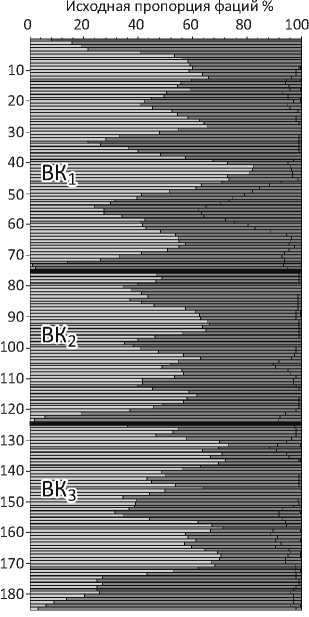

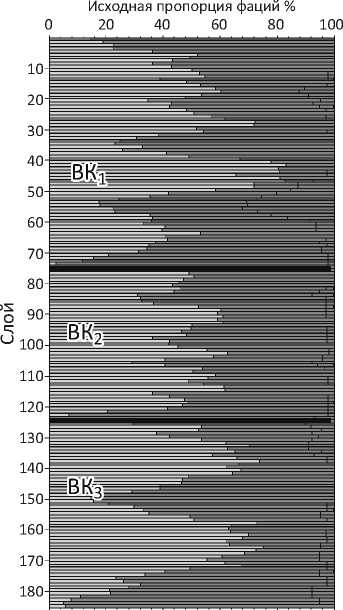

Изменчивость геологического разреза по площади лицензионного участка изучена с помощью геолого-статистических разрезов отдельно для Центрального и Западного куполов, восточной погруженной части площади. В целом наблюдается незначительное изменение геолого-статистических разрезов по площади работ, повсеместно уверенно прослеживаются все

выделяемые циклы осадконакопления, увеличение доли карбонатизированных пород в подошве пласта ВК1 (рис. 10).

Традиционно для отложений вику-ловской свиты применялся упрощенный подход распределения двух основных типов пород — коллектор и неколлектор [10]. При таком подходе карбонатизирован-ные разности моделировались в составе неколлекторов. В созданной трехмерной геологической модели объекта ВК1–3 Ем-Еговского лицензионного участка впервые выполнено моделирование карбона-тизированных разностей, выделенных на основании данных ГИС всего пробуренного фонда скважин, как отдельного литологического типа пород [11].

Особенности литологического строения разреза продуктивных пластов, а именно наличие слоистой глинистости и вторичные преобразования первичного коллектора до карбонатизированных непроницаемых разностей, предопределили создание куба литологии в три этапа. На первом этапе моделировалось два кластера, характеризующих процесс седиментации — так называемый первичный коллектор и неколлектор. Причем карбо-натизированные породы вошли в состав первичного коллектора, определяя свою принадлежность к проницаемым разностям до воздействия процессов вторичных преобразований пород. На втором этапе, уже в объеме первичных коллекторов, проведено моделирование карбонатизиро-ванных разностей и проницаемых пород, оставшихся коллекторами после воздействия постседиментационных процессов.

Использование при моделировании «этапного» подхода позволило проконтролировать на первом этапе объемы первичного, неизмененного, коллектора в соответствии с концептуальной моделью осадконакопления. На втором этапе возможно проконтролировать распределение карбонатизированных разностей в пределах первичного коллектора с индивидуальными рангами корреляции, так как вторичным процессам активнее подверглись породы с хорошими фильтрационно-емкостными свойствами. Третий этап позволил учесть микрослоистость пород с помощью моделирования слоистой глинистости ( χ гл) для всех типов пород-коллекторов.

Трехэтапный процесс моделирования куба литологии позволил учесть не

Рис. 10. Геолого-статистические разрезы содержания литологических разностей Fig. 10. Vertical Proportion Curves of lithologic varieties content

A

Исходная пропорция фаций %

B

C

A — Западный купол, B — Центральный купол, C — восточная часть залежи.

Усл. обозначения см. на рис. 3

A — Western dome, B — Central dome, C — eastern part of the accumulation.

For Legend see Fig. 3

только условия седиментации отложений викулов-ской свиты, но и влияние процессов вторичной кар-бонатизации пород, приводящих к сокращению первоначальных эффективных объемов продуктивных пластов-коллекторов. Моделирование слоистой глинистости ( χ гл) отразило частую смену условий осадконакопления и позволило более точно оценить эффективные объемы пород.

В результате 3D-моделирования литологических разностей получена пространственная геометризация карбонатизированных разностей в отложениях пластов ВК1–3 (рис. 11). Причем указанные породы в подошве пласта ВК1 способствовали созданию связанных объемов, образуя выдержанные карбонати-зированные перемычки по большей части нефтяной залежи. Связанность выделенных карбонатизиро-ванных прослоев между собой оценена путем создания куба связанных объемов.

Таким образом, 3D-моделирование литологии подтвердило связанность между собой выделенных по керну и ГИС в пределах Ем-Еговского лицензион-

ного участка карбонатизированных непроницаемых прослоев, которые образуют локальные гидродинамические экраны мощностью от 0,5 до 2 м, что имеет важное значение для процессов фильтрации флюидов в пласте. Учитывая, что маломощная (2–3 м) литологически неоднородная глинисто-алевритистая перемычка между пластами ВК1 и ВК2 в пределах Ем-Еговского лицензионного участка не выдержана по площади, то единственно возможными гидродинамическими барьерами при фильтрации флюидов являются непроницаемые карбонатизированные разности в подошве пласта ВК1.

Результаты

Используемые подходы в интерпретации ГИС совместно с исследованиями кернового материала, шлифов и данных РЭМ позволили выделить карбона-тизированные разности в отложениях продуктивного объекта ВК1–3 Ем-Еговского лицензионного участка, определить их генезис и фильтрационно-емкостные свойства.

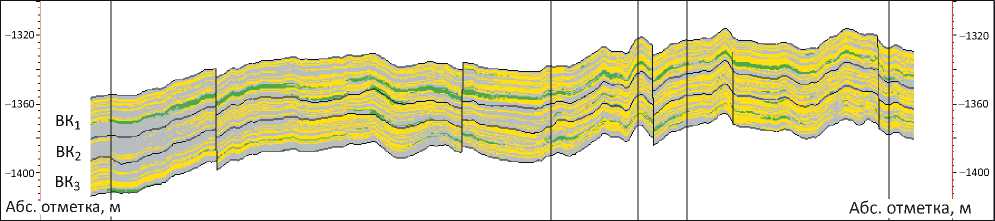

Рис. 11. Геологический разрез куба литологии

Fig. 11. Geological section across the lithology cube

Усл. обозначения см. на рис. 3

For Legend see Fig. 3

Комплексирование различных видов исследований привело к усовершенствованию методики создания 3D-модели литологии. Для отложений ви-куловской свиты обоснован трехэтапный процесс моделирования литологических разностей, позволяющий учесть микрослоистость разреза и вторичные процессы карбонатизации.

Использование методов геостатистики позволило определить параметры пространственной ориентации и рангов корреляции разных литологических групп данных. Для группы пластов ВК1–3 в пределах Ем-Еговского лицензионного участка выполнено моделирование первичного и современного, не за-

тронутого вторичными процессами преобразования пород коллекторов.

Несмотря на то, что наличие карбонатизирован-ных прослоев не влияет на объем нефтенасыщенных пород, особенности их распределения в объеме нефтяной залежи позволят уточнить процессы фильтрации в литологически неоднородном резервуаре и улучшить прогностическую способность гидродинамической модели. Особенности распределения кар-бонатизированных прослоев необходимо учитывать при размещении новых скважин и бурении горизонтальных стволов.

Список литературы Уточнение литологической модели пластов ВК1-3 в пределах Ем-Еговского лицензионного участка с учетом вторичных процессов карбонатизации коллекторов

- Белоусов С.Л., Зверев К.В., Насонова Н.В., Нукалов Е.Н., Чернова Е.В. Палеогеография викуловских отложений Красноленинского свода // Пути реализации нефтегазового и рудного потенциала Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. - Ханты-Мансийск: Издательский Дом «ИздатНаукаСервис», 2010. - Т. 1. - С. 247-254.

- Костеневич К.А., Федорцов И.В. Обоснование литолого-фациальных закономерностей распространения коллекторов в отложениях сложного строения // Нефтяное хозяйство. - 2011. - № 4. - С. 26-29.

- Алексеев В.П., Амон Э.О., Федоров Ю.Н. и др. Состав, строение и условия формирования коллекторов группы ВК восточной части Красноленинского нефтяного месторождения (Западная Сибирь) / Под ред. В.П. Алексеева. - Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2011. -325 с.

- Япаскурт О.В. Стадиальный анализ минеральных свидетелей динамики процессов формирования и эволюции вещества осадочных пород - перспективное научное направление литологии и нефтегазовой геологии // Георесурсы. - 2016. - Т. 18. - № 1. -С. 64-68. DOI: 10.18599Zgrs.18.L12.

- Михайлов Н.Н., Моторова К.А., Сечина Л.С. Геологические факторы смачиваемости пород-коллекторов нефти и газа // Nefte-gaz.RU. - 2016. - № 3. - С. 80-90.

- Поднебесных А.В., Кузнецов С.В., Овчинников В.П. Основные типы вторичных изменений пород-коллекторов на территории Западно-Сибирской плиты // Нефть и газ. - 2015. - № 2. - С. 26-30.

- Акиньшин А.В., Ефимов В.А. Петрофизическая модель сложнопостроенных пластов на примере викуловских отложений Красноленинского свода // Нефтяное хозяйство. - 2012. - № 8. - С. 22-24.

- Страхов Н.М. Основы теории литогенеза. Т. 1. Типы литогенеза и их размещение на поверхности Земли. - М.: Издательство АН СССР, 1960. - 212 с.

- Демьянов В.В., Савельева Е.А. Геостатистика, теория и практика. - М.: Наука, 2010. - 327 с.

- КазанскаяД.А., Александров В.М., Белкина В.А. Моделирование геологического строения продуктивных отложений викуловской свиты // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. - 2019. - Т. 330. - № 7. - С. 195-207. DOI: 10.18799/24131830/2019/7/2195.

- Паняк С.Г., Иванова И.В. Учет процессов карбонатизации при создании трехмерной геологической модели отложений васюганской свиты // Уральская горная школа - регионам: сб. трудов международной науч.-практ. конф. - Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2019. -С. 393-394.