Уточнение стратиграфической ситуации на стоянке Усть-Кяхта-3 (Западное Забайкалье)

Автор: Павленок Г.Д., Павленок К.К., Когай С.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XVIII, 2012 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521837

IDR: 14521837

Текст статьи Уточнение стратиграфической ситуации на стоянке Усть-Кяхта-3 (Западное Забайкалье)

Слой 1. Современная почва. Представлена супесью коричнево-бурого цвета с высоким содержанием разноразмерных обломков сланца и гнейса, скорее всего – продуктами разрушения расположенных на северо-восток от стоянки выходов скальных обнажений. Мощность слоя неравномерна: в местах интенсивного разрушения склона она состав-

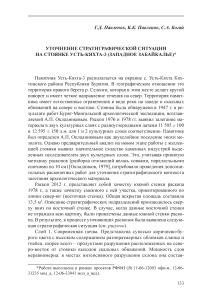

Разрез восточной стенки раскопа 2012 г. памятника Усть-Кяхта-3.

ляет не более 10 см, тогда как в других – доходит до 60 см. Средняя мощность слоя 30–40 см.

Слой 2. Представлен четко выраженной линзой дресвы и щебня. На одних участках слой представлен единым массивом мощностью до 17 см, на других – имеет вид двух отдельных щебнисто-дресвянистых линз мощностью 4-6 см. Доля обломочного материала составляет около 60 %, заполнителем является крупнозернистая супесь. Слой демонстрирует небольшое падение в пределах 10–15 % с севера на юг, что является нетипичным для общей направленности слоев, имеющих слабый уклон в обратном направлении – с юга на север.

Слой 3. Представлен сильно опесчаненной супесью с небольшим количеством дресвы - до 10-15 %. Имеет серый с бурым оттенком цвет заполнителя и рыхлую, пористую структуру. Четко отбивается от слоя 4 по цветности заполнителя. Слой имеет мощность до 50 см, однако представлен на стенке фрагментарно по причине наличия в ее центре крупного хода землеройных животных (суслики и тарбаганы).

Слой 4. Заполнен тонкозернистой супесью с большой примесью пылеватой фракции. Представляет собой монотонную пачку серо-желтого цвета, в подошве которой локализуется окарбоначенная прослойка, слабо представленная в северной части стенки и очень четко выраженная в южной ее части. Средняя мощность слоя 20 см, максимальная – до 40 см. Слой представлен фрагментарно по причине крупного хода землеройных животных в центре стенки, что препятствует определению падения слоя.

Слой 5. Залегает непосредственно под окарбоначенной подошвой слоя 4. Представлен коричневой средне-плотной, слабо опесчаненной монотонной супесью без видимых включений. Имеет мощность от 10 до 30 см на разных участках стенки с средней мощностью около 20 см. Залегает субгоризонтально по всей видимой протяженности.

Слой 6. Представлен заполнителем в виде белесо-серой плотной супеси с большой долей пылеватой фракции, имеет многочисленные мелкие карбонатовые включения, равномерно распределенные по всей мощности слоя, которая варьирует от 7 до 15 см. Наблюдается небольшое падение слоя порядка 10–15 % в направлении с юга на север, характерное и для всех нижележащих слоев.

Слой 7. Представлен тонкозернистой гумуссированной супесью темно-серого цвета с выраженным сизым оттенком, без каких-либо видимых включений. Имеет очень четкие границы с выше- и нижележащими слоями по цветности заполнителя. Мощность слоя от 1–2 см до 5–6 см. Слой имеет падение в направлении с юга на север порядка 10-20 %, особенно выраженное в северной части восточной стенки. На отдельных участках слой 7 прерывается ходами землеройных животных, однако фиксируется по всей протяженности стенок иногда слабовыраженным сизоватым слоем.

Слой 8. Является линзовидным включением в теле слоя 9. Представлен очень светлой, белесо-серой плотной супесью с мелкими (до 0,5 см) окар-боначенными включениями. Обломочный материал визуально не отмечается. Слой имеет мощность 5–7 см.

Слой 9. Представлен средне-плотной супесью коричневого цвета с редкими обломочными включениями (до 1 см), не образующими каких-либо скоплений и равномерно распределенных по всей мощности слоя, составляющей на всей его протяженности около 12–15 см.

Слой 10. Представлен тонкодисперсной гумусированной супесью. Имеет цвет от темно-коричневого с серым оттенком до черного. Наиболее интенсивную окраску слой имеет в подошве и кровле, средняя часть окрашена менее интенсивно. В слое встречаются редкие разрозненные дресвянистые включения и небольшие (до 1 см) кусочки угля. Границы слоя четкие, но рваные. Мощность слоя составляет от 10–12 см в северной части стенки до 3-4 см в южной ее части. По всей мощности слоя фиксируется археологический материал. В кровле слоя это единичные артефакты, в подошве и на контакте со слоем 11 его концентрация значительно увеличивается. Эти наблюдения позволяют проводить прямые аналогии с описанием стратиграфической ситуации памятника А.П. Окладниковым, который также указывал, что культурный слой 1 связан с гумусированным горизонтом [1977].

Слой 11. Представлен супесью светло-коричневого цвета с сероватым оттенком. Фиксируются редкие включения мелкообломочного материала и мелких угольков, а также железистые включения охристо-коричневой окраски. Границы с нижележащими слоями 12 и 13 расплывчаты. Мощность слоя составляет около 20 см. Археологический материал фиксируется по всей мощности слоя, однако наибольшей концентрации достигает в кровле, и постепенно сходит на нет к подошве.

Слой 12. Представляет собой округлые линзы в теле слоя 11. Сильно карбонатизированная супесь от светло-серого до белесого цвета, насыщенная щебнистым материалом: обломками гнейса и фрагментами светло-зеленой сланцевой плитки. Мощность колеблется от 2 до 15 см, однако границы слоя четко отбиваются по наличию мелких карбонатных включений.

Слой 13. Представлен средне-плотной супесью светло-коричневого цвета с сероватым оттенком. Редкие обломочные включения до 1 см равномерно распределены по всей мощности слоя, составляющей около 20 см. Кроме включений щебня в слое фиксируются редкие гальки (до 5 см в наибольшем измерении) рыже-коричневого цвета, отмеченные и в отчете 1977 г для слоя, выделенного исследователем как горизонт, подстилающий второй культурный слой [Там же]. В теле слоя фиксируются единичные артефакты средних размеров.

Слой 14. Представлен сильно опесчаненной супесью белесовато-серого (с преобладание белесого) цвета с редкими окарбоначенными включениями. Мощность слоя составляет от 10 до 27 см. Слой представлен крайне фрагментарно в центральной части стенки, что не позволяет проследить характер его залегания.

Слой 15. Представлен белесо-серым мелким речным песком с выраженной косой слоистостью, что в целом, коррелируется с нижней пачкой отложений, описанной А.П. Окладниковым как «осадки озерного типа с ленточной слоистостью» [1979, с. 3]. Обломочный материал присутствует, но крайне редок. Прослеживается общее падение слоя с востока на запад около 20 %. Граница со слоем 14 выраженная, но рваная. Видимая мощность слоя – 45–50 см.

Полученная в ходе раскопок археологическая коллекция на настоящий момент находится в обработке. При этом общий облик индустрии, наличие нескольких руководящих изделий (3 экз. торцовых клиновидных нуклеусов, множество полученных с них микропластин, серия проколок на микропластинах) позволяет с уверенностью утверждать, что раскопом 2012 г. была вскрыта часть культурного слоя, зафиксированного в ходе предыдущих раскопок.

Таким образом, проведенные исследования позволили сделать ряд выводов:

– культурный слой финальнопалеолитического времени залегает на контакте литологических слоев 10 и 11. К этому уровню приурочены крупные скопления (до 100 предметов) горизонтально залегающих артефактов, крупные фрагменты костей, небольшие фрагменты древесного угля. Наличие редких артефактов в кровле 10 и в подошве 11 слоев объясняется, вероятно, малой плотностью отложений данной пачки и незначительными постдепозиционными перемещениями;

– редкие разрозненные артефакты, залегающие в отложения слоя 12, не составляют отдельного культурного слоя. Вероятно, более корректным будет говорить об отдельном горизонте залегания находок, связь которого с вышележащим культурным слоем еще предстоит установить;

– предложенная ранее интерпретация стратиграфического контекста залегания культурных останков, согласно которой на стоянке присутствует два культурных слоя, разделенных стерильной прослойкой, не подтвердилась. При этом нельзя исключать, что на участке стоянки, более приближенном к реке, могло присутствовать несколько культурных слоев, а в раскопе 2012 г. они фиксируются в состоянии компрессии. Однако полное сходство индустрий двух слоев Усть-Кяхты-3 (раскопки 1976 и 1978 гг.), подтвержденное в том числе и археологическим материалом 2012 г., позволяет рассматривать всю коллекцию Усть-Кяхты-3 как единый комплекс, демонстрирующий единый вариант развития материальной культуры.