Уточнение видового состава грибов рода fusarium на подсолнечнике

Автор: Котлярова И.А., Терещенко Г.А.

Рубрика: Защита и иммунитет

Статья в выпуске: 2 (155-156), 2013 года.

Бесплатный доступ

Представлены уточненные данные видового состава грибов рода Fusarium на растениях подсолнечника в свете современных представлений о таксономическом положении и номенклатуре этого рода. Приведены сведения о распространенности, патогенности и изменении видового состава грибов рода Fusarium в последние годы. Описан вид F. proliferatum (Matsush.) Nirenb., ранее не зарегистрированный на подсолнечнике. Показано конидиальное спороношение фузариумов, полученное с помощью микроскопа Leica DM 1000.

Подсолнечник, фузариоз, род fusarium, видовой состав, диагностика, систематика, доминирующие виды

Короткий адрес: https://sciup.org/142151134

IDR: 142151134 | УДК: 633.854.78:632.4

Текст научной статьи Уточнение видового состава грибов рода fusarium на подсолнечнике

Введение . Грибы рода Fusarium (теле-оморфа – Gibberella ) распространены по всему миру. Представители рода являются возбудителями фузариозов у сельскохозяйственных культур, фузариотоксико-зов у животных и человека. Большинство видов рода Fusarium – возбудители болезней растений. В поражении растений участвует комплекс фузариевых грибов, различающихся по биологическим свойствам и адаптированных к определенным условиям биоценоза [1; 2].

Для разработки мер по ограничению численности и вредоносности этого патогена необходимо достоверно знать видовой состав грибов рода Fusarium в данной местности, на определенном круге растений-хозяев. Однако обилие морфологических, культуральных признаков, сильная изменчивость, отсутствие единой классификации этого рода крайне затрудняет определение видов и приводит к несогласованности результатов исследований. Так, по видовому составу грибов рода Fusarium на растениях подсолнечника опубликовано несколько работ, в которых число видов варьирует от 7 до 20 [3; 4; 5; 6; 7; 8].

С момента объединения в 1809 г. немецким микологом Х.Ф. Линком грибов, имеющих веретеновидно-серповидную форму, в род Fusarium опубликовано несколько таксономических систем, которые отличаются разными подходами к идентификации видов. До середины 30-х годов ХХ столетия в роде насчитывалось более 1000 видов. В 1935 г. немецкие микологи Волленвебер и Рейнкинг

(Wollenweber, Reinking, 1935) систематизировали существующие виды и опубликовали первую таксономическую систему, которая стала основой для современной таксономии рода Fusarium. Согласно их классификации род состоит из 65 видов, 55 разновидностей и 22 форм, разделенных на 16 секций. Американская система В.К. Снайдера и Г.Н. Хансена (Snyder, Hansen, 1945) построена на объединении нескольких секций в один вид и формы, патогенные для растений, и представлена 9 видами. Например, по их системе вид Fusarium oxysporum имел 25 специализированных форм. Египетские ученые С.М. Мессиан и Р. Кассини (Messiaen, Cassini, 1968) модифицировали американскую систему и ввели ботанические разновидности вместо культиваров, т.е. F. roseum var. culmorum , F. roseum var. graminearum . Ближе к системе Волленве-бера и Рейнкинга канадская система В.Л. Гордона (W.L. Gordon, 1952). В ней род Fusarium представлен 26 видами, на основании ревизии секций Lateritium, Lise-olla, Elegans, Martiella . Английский миколог К. Бус (Booth, 1971), отдавая предпочтение строению конидиогенных клеток, модифицировал канадскую таксономию. Род Fusarium в системе К. Буса представлен 12 секциями, 44 видами и 7 разновидностями. В настоящее время в мире наиболее пригодными для практической идентификации являются таксономические системы, разработанные американскими исследователями П.Е. Нельсоном с соавторами (Nelson et al., 1983) и немецкими микологами В. Герлахом и Х. Ниренберг (Gerlach, Nirenberg, 1982). В них наиболее полно охарактеризованы все морфолого-культуральные признаки рода Fusarium . И, несмотря на то, что определители П.Е. Нельсона с соавторами и В. Герлаха и Х. Ниренберг различаются по количеству видов (30 и 73 вида соответственно), они имеют сходные по многим показателям характеристики самих видов [9; 10; 11].

На территории России используется система, предложенная В.И. Билай (1955, 1977), в которой описан 31 вид. Однако большинство специалистов не согласны с описанием, номенклатурой и положением отдельных видов. Со времени ее опубликования получены новые знания об изменчивости культуральных и морфологических признаков, о строении органов конидиального спороношения, у 37–50 % (по разным таксономическим системам) обнаружены половые стадии [9; 12; 13].

Универсально приемлемого принципа классификации грибов рода Fusarium до сих пор нет. В 2008 г. Н.П. Шипилова, В.Г. Иващенко представили работу по систематике и диагностике грибов рода Fusarium , которая облегчает определение видовой принадлежности и соответствует современной номенклатуре и таксономии [14].

Основанием для уточнения видового состава послужило отсутствие в таксономической системе В.И. Билай некоторых видов, несовпадение видовых названий, а также положение видов в секциях и наличие самих секций, принятых в настоящее время в других странах мира. Кроме того, описания видов в системе В.И. Билай часто отличаются от общепринятых, так как в ней отсутствуют некоторые морфологические признаки (например, характеристика конидиогенных клеток), которые лежат в основе современной идентификации видов. Это приводит к путанице при анализе отечественной и иностранной литературы, неточностям при определении видового состава, что значительно усложняет обобщение результатов мониторинга видового состава в регионах и крайне затрудняет практическую оценку для проведения успешной селекции подсолнечника на устойчивость к фузариозу.

Материалы и методы . С целью уточнения видового состава грибов рода Fusarium на подсолнечнике использовали свыше 2000 пораженных фузариозом образцов подсолнечника, отобранных во время маршрутных обследований семенных и производственных посевов в 2009– 2012 гг.

Выделение возбудителя в чистую культуру, изучение его морфологических, культуральных свойств осуществляли по методикам Наумова [15], Райлло [1], Би-лай [16; 17]. Диагностику и идентификацию проводили по классификациям Шипиловой, Иващенко [14], Нельсона с соавторами [11], Герлаха и Ниренберг [10]. Выделение и культивирование чистых культур гриба осуществляли на картофельном, сусловом и голодном агарах.

При идентификации грибов рода Fusarium учитывали следующие характеристики:

-

а) микроморфологические признаки (тип и морфология конидий; строение органов конидиального спороношения, наличие или отсутствие хламидоспор); из элементов морфологии макроконидий определяли: характер изогнутости, форму апикальной клетки, наличие ножки в основании базальной клетки, количество перегородок. Учитывали наличие микроконидий, форму и способ их образования;

-

б) макроморфологические признаки (структура и развитие воздушного мицелия, цвет мицелиия и реверса, скорость роста колоний, наличие или отсутствие склероциев).

Пигментацию и окраску воздушного мицелия устанавливали на 15-й день инкубирования гриба при 24 °С на КГА и СА [1; 14; 15; 16; 17] (рис.1).

б

а б

Рисунок 1 – Пигментация культуры гриба на рисе (а) и картофельном агаре (б).

Результаты и обсуждение. С 1999 по 2008 гг. идентификацию изолятов, выделенных с пораженных фузариозом органов растений подсолнечника, осуществляли по методике и определителю В.И. Билай. По полученным данным, комплекс патогенов, вызывающий фузариоз подсолнечника, включал 20 видов и разновидностей, относящихся к шести секциям рода Fusarium . По результатам микроскопического анализа доминирующим видом, паразитирующим на подсолнечнике, являлся вид F. oxysporum (Schlecht.) emend Snyd. et Hans. и его разновидность F. oxysporum v. orthoceras (App. et Wr.) Bilai из секции Elegans . Частота встречаемости в исследуемых образцах – 39,8 %. При этом преобладала разновидность F. oxysporum v. оrthoceras – 31,0 %, которая не упоминается ни в одной другой таксономической системе. К секции Elegans относился вид F. moniliforme Sheld . с разновидностью F. moniliforme v. lactis (Pir. et Rib.) Bilai, которые выделялись в основном из семядолей и корзинок. Распространенность составляла 1,2 и 2,9 % соответственно. В настоящее время у вида F. moniliforme Sheld. изменено видовое название и положение в таксономической системе. В таксономических системах П.Е. Нельсона с соавторами (Nelson et al., 1983), В. Герлаха и Х. Ниренберг (Gerlach, Nirenberg, 1982) вид F. monili-forme Sheld . объединен с разновидностью F. moniliforme v. lactis (Pir. et Rib.) Bilai и отнесен в секцию Liseola . В определителях В.И. Билай эта секция отсутствует. Кроме того, в 1998 г. на VIII Международном совещании по грибам рода Fusarium , вид F . moniliforme Sheld. переименован в F. verticillioides ( Sacc.) Nirenb. По нашим данным, секцию Sporotrichiella на подсолнечнике представляли две разновидности F. sporotrichiella v. poae (Pk.) Wr. emend Bilai и F. sporotrichiella v. spo-rotrichioides (Sherb.) Bilai с частотой встречаемости 12,7 и 9,7 % соответственно. В современных определителях они рассматриваются как отдельные виды.

Восемь видов, выделенные из различных частей растений подсолнечника, относились к секции Discolor : F. lateritium Neеs, F. gibbosum App. еt Wr. emend Bilai, F. gibbosum v. bullatum (Sherb.) Bilai, F. gib-bosum v. acuminatum (Ell. et Ev) Bilai, F. heterosporum Neеs, F. sambucinum v. os-sicolum (Berk. et Curt) Bilai, F. sambucinum v. sublunatum (Rg.) Bilai, F. culmorum (W.G. Smith) Sacc. Распространенность их колебалась от 0,2 до 6,5 %. В настоящее время у видов F. gibbosum v. acuminatum , F. gibbosum App. еt Wr. emend Bilai изменены видовые названия и они отнесены в секцию Gibbosum , которая отсутствует в системе В.И. Билай. Вид F. semitectum Berk. et Rav. с разновидностью F. semitectum v. majus Wr . в определителе В.И. Би-лай отнесен к секции Roseum . Распространенность их не превышала 3,5 %. В 1983 г. П.Е. Нельсон с соавторами объединили F. semitectum и его разновидность в один вид и перенесли в секцию Arthrosporiella. По данным микологического анализа, секцию Martiella представляли: F. solani (Mart.) App. et Wr., разновидность F. solani v. argillaceum (Fr.) Bilai и F. javanicum Koord. Эти виды в основном выделялись из корней с частотой встречаемости 5,3; 1,3; 0,7 % соответственно. В последнее время секция Martiella в публикациях рассматривается как Martiella complex или Nectria haema-tococca complex, в которую входит комплекс видов F. solani .

Таким образом, полученные нами данные по номенклатуре видов и их положению в секциях по системе В.И. Билай не совсем согласуются с информацией по систематике грибов рода Fusarium, опубликованной в последние годы.

С 2009 г. определение видовой принадлежности грибов рода Fusarium осуществляли по диагностическим признакам и номенклатуре, принятой в настоящее время. По результатам идентификации видов, выделенных с пораженных фузариозом органов растений подсолнечника, патосистема гриба состоит из 12

видов, относящихся к восьми секциям рода Fusarium (табл. 1).

Таблица 1

Распространенность видов грибов рода Fusarium, выделенных из пораженных растений подсолнечника

ВНИИМК, 2009–2012 гг.

|

Секция |

Вид |

Частота встречаемости, % |

|

Lateritium |

F. lateritium Neеs. |

0,6 |

|

Gibbosum |

F. equiseti (Corda) Sacc. |

1,9 |

|

Discolor |

F. heterosporum Nees.ex Fr. |

1,0 |

|

F. sambucinum Fuckel. |

4,5 |

|

|

F. culmorum (W.G. Sm.) Sacc. |

4,0 |

|

|

Elegans |

F. oxysporum (Schlecht.) emend Snyd. & Hans. |

31,1 |

|

Liseola |

F. verticillioides ( Sacc.) Nirenb. |

7,7 |

|

F . proliferatum (Matsush.) Nirenb. (1976) |

4,1 |

|

|

Arthrosporiella |

F. semitectum Berk.& Rav.in Berk. |

3,5 |

|

Sporotrichiella |

F. poae (Peck) Wollenw. |

18,5 |

|

F. sporotrichioides Sherb. |

8,5 |

|

|

Martiella |

F. solani (Mart.) Saсс. |

14,6 |

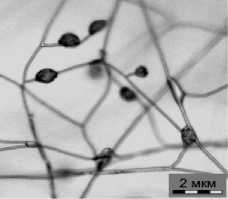

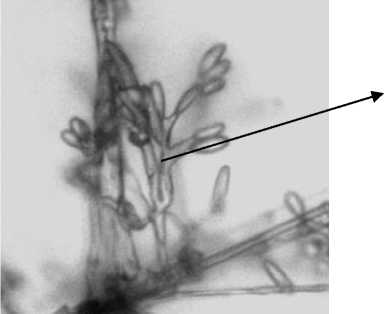

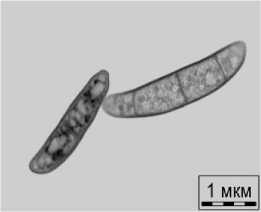

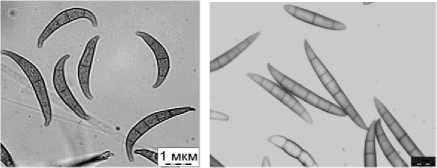

По нашим новым данным, одним из основных возбудителей, вызывающих корневую гниль и фузариозное увядание, является вид F. oxysporum (Schlecht.) emend Shyd. & Hans. Частота встречаемости в исследуемых образцах – 31,1 %. Согласно современным представлениям (Гагкаева, Левитин, 2005) в секцию Ele-gans входит группа видов F. oxysporum . Между изолятами имеются значительные различия, как по окраске воздушного мицелия, так и по пигментации реверса. Для них характерно обильное формирование цилиндрических, эллипсоидных, овальных микроконидий в ложных головках. Макроконидии слегка изогнутые или почти прямые, с постепенно и равномерно суживающейся апикальной клеткой, иногда слегка загнутой, обычно с тремя перегородками, иногда больше. Макроконидии образуются в воздушном мицелии в спородохиях или пионнотах (рис. 2).

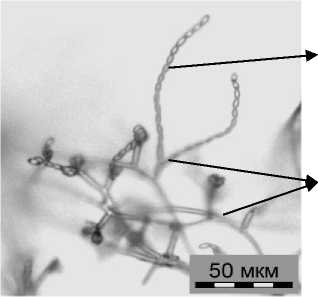

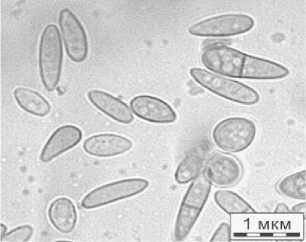

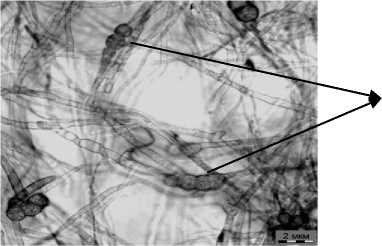

По разным системам секция Liseola представлена различным количеством видов. На подсолнечнике мы выделили два вида: F. verticillioides ( Sacc.) Nirenb. и

F. proliferatum (Matsush.) Nirenb., частота встречаемости 7,7 и 4,1 % соответственно. Большинство изолятов этих видов было выделено из семядолей, корзинок и семян. Основной диагностический признак вида F. verticillioides – это образование микроконидий в длинных, прямых или извилистых цепочках на монофиали-дах (рис. 3). Иногда микроконидии собраны в ложные головки.

Рисунок 2 – F. oxysporum : а) мицелий с органами спороношения; б) конидии

а

б

Рисунок 3 – F. verticillioides : а) цепочки микроконидий; б) монофиалиды

Микроконидии образуются обильно на 2–3-й день. Макроконидии не обильные, в некоторых культурах образуются редко. Хламидоспоры отсутствуют. Культуры этого вида не продуцируют красный пигмент.

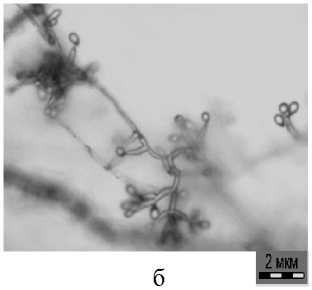

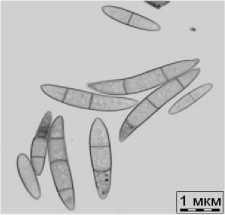

Вид F. proliferatum отличается от вида F. verticillioides формированием микроконидий в коротких цепочках и образованием разветвленных полифиалид. Конидиеносцы вначале неразветвленные, позднее слабо разветвленные. Вторичные конидиеносцы обильно ветвятся (рис. 4).

а

б

Рисунок 4 – F. proliferatum : а) короткие цепочки; б) ложные головки;

в) вторичные конидиеносцы

Микрокониди обычно одноклеточные, булавовидные, иногда грушевидные. Макроконидии слегка серповидные, обычно имеют 3–5 перегородок. Хламидоспоры отсутствуют. Красный пигмент не продуцируют [14].

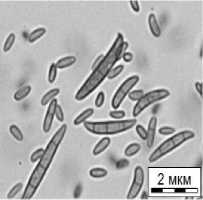

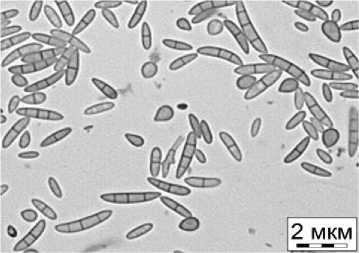

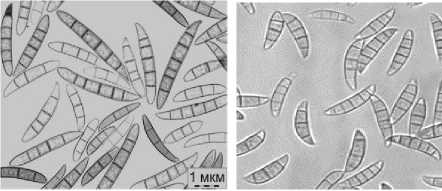

Из пораженных фузариозом корней, семядолей, корзинок были выделены виды F. sporotrichioides Sherb. и F. poae (Peck) Wollenw. из секции Sporotrichiella. Частота встречаемости F. sporotrichioides, F. poae составляла 8,5 и 18,5 % соответственно. Для вида F. poae характерно образование реповидных, круглых, реже грушевидных микроконидий, в основном одноклеточных. Конидиеносцы нераз-ветвленные и разветвленные с короткими монофиалидными конидиогенными клетками ампуловидной или бочонковидной формы (рис. 5). Макроконидии в основ- ном редкие, чаще прямые, довольно широкие по всей длине, часто с вакуолями, преимущественно с тремя перегородками.

а

Рисунок 5 – F. poae (Peck) Wollenw.: а) конидии; б) конидиеносцы с моно-фиалидами

Свежие изоляты вида F. poae имеют фруктовый запах, напоминающий запах персика. Типичные хламидоспоры отсутствуют.

Для вида F. sporotrichioides характерно наличие двух типов микроконидий: а) грушевидных, реповидных и б) веретеновидных, иногда слабо изогнутых. Макроконидии веретеновидно-серповидные, обычно с тремя перегородками (рис. 6).

Рисунок 6 – Конидии вида F. sporotrichioides Sherb.

Хламидоспоры обильные, одиночные, или в цепочках.

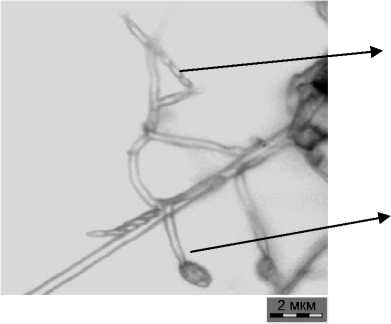

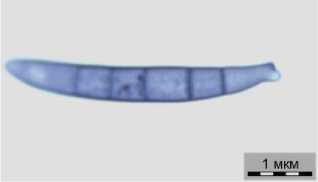

Проведенная нами видовая идентификация грибов рода Fusarium показала, что 14,6 % изолятов, выделенных из пораженных органов подсолнечника, принадлежит виду F. solani (Mart.) Saсс. секции Martiella. Для вида характерно обильное образование типичных микроконидий, собранных в ложные головки, часто покрытые слизью. Конидиогенные клетки – монофиалиды. Макроконидии веретено-видно-серповидные, эллиптически изогнутые или почти прямые, с одинаковым диаметром на протяжении большей части длины. Они относительно широкие, толстостенные, типично с тремя перегородками (часто перегородки неотчетливые), с тупой, закругленной апикальной клеткой. Хламидоспоры обильные, одиночные, в парах, в коротких цепочках (рис. 7).

а

б

Рисунок 7 – F. solani (Mart.) Saсс: а) конидии; б) хламидоспоры

Большинство изолятов этого вида выделялось из корней (11,5 %).

В результате проведенного микологического анализа на подсолнечнике обнаружено три вида грибов секции Discolor : F. sambucinum Fuckel., F. culmorum (W.G.

Sm.) Sacc., F. heterosporum Nees. ex Fr. Распространенность видов составляла 4,5; 4,0; 1,0 % соответственно. Из корней выделялся вид F. heterosporum, из корзинок и семян – F. sambucinum . Вид F. culmorum (W.G. Sm.) Sacc. в основном отмечали на семядолях и листьях.

Для этих видов характерно отсутствие микроконидий, конидиогенные клетки – всегда монофиалиды, апикальная клетка короткая, суженная или только сжатая, быстрорастущие культуры. Макроконидии F. sambucinum веретеновидные до ланцетовидных, реже веретеновидносерповидные с конической до клиновидной апикальной клеткой, большей частью с 3–5 перегородками. Клетки в центральной части типично квадратные. Макроконидии F. culmorum имеют более широкий диаметр центральных клеток по сравнению с другими видами секции Discolor. Конидии с 3–5 хорошо заметными перегородками. Апикальная клетка резко суживающаяся, короткая. У вида F. heter-osporum в воздушном мицелии могут образовываться конидии с 0–2 перегородками. Апикальная клетка слегка удлиненная, постепенно и равномерно суженная, несколько изогнутая. Преобладали конидии с тремя перегородками (рис. 8).

в

а

б

Рисунок 8 –

Конидии:

а) F. sambucinum ;

б) F. culmorum ;

в) F. heterosporum

По полученным данным, в последние годы встречаемость видов F. heteros-porum Nees. и F. сulmorum (W.G. Smith) Sacc. снизилась на 5,5 % и 0,5 % соответственно.

Кроме того, в процессе уточнения видового состава из пораженных корней выделялся вид F. equiseti (Corda) Sacc. из секции Gibbosum , частота встречаемости 1,9 %. Макроконидии этого вида толстостенные, с отчетливой изогнутостью в верхней части, с 5–7 перегородками. Апикальная клетка отчетливо изогнутая, вытянутая, постепенно и равномерно суженная. Базальная клетка имеет четко выраженную ножку. Микроконидии не образуются (рис. 8). Около 3,5 % изоля-тов, выделенных из семядолей и корзинок, относились к секции Arthrosporiella виду F. semitectum Berk. & Rav. in Berk. Для этого вида характерно образование в воздушном мицелии веретеновидных, ланцетовидных макроконидий с конической до клиновидной апикальной клеткой, без ножки или с сосочком в основании, 3–5 перегородками (иногда с 6–7) (рис. 9).

а б

в

Рисунок 9 – Конидии: а) F. equiseti ;

-

б) F. semitectum ; в) конидия F. semitectum с сосочком

Довольно редко (0,6 %) из листьев выделялся вид F. lateritium Neеs. секции Lateritium .

Все выделенные нами изоляты были патогенными, но в разной степени.

Наиболее высокой болезнетворной способностью обладали изоляты видов F. poae, F. sporotrichioides , выделенные из корзинок, семян и корневой системы, развитие болезни достигало 82,6 и 80,9 % соответственно. Патогенность основных возбудителей корневой гнили и трахео-микозного увядания подсолнечника видов F. oxysporum и F. solani варьировала от средней до высокой (50,0–75,0 %). Средней патогенностью обладали виды F. pro-liferatum , F. verticillioides (41,6–56,0 %). Слабая патогенность характерна для изо-лятов, выделенных из листьев.

Выводы . Таким образом, диагностика и видовая идентификация по классификациям Н.П. Шипиловой, В.Г. Иващенко (2008), П.Е. Нельсона с соавторами (Nelson et al., 1983), В. Герлаха и Х. Ниренберг (Gerlach, Nirenberg, 1982) показала, что род Fusarium на подсолнечнике представлен 12 видами из 8 секций. Из пораженных фузариозом семядолей и корзинок выделен вид F. proliferatum (Matsush.) Nirenb., ранее не зарегистрированный на подсолнечнике.

Кроме того, по результатам проведенного микологического анализа наблюдается увеличение частоты встречаемости видов F. verticillioides ( Sacc.) Nirenb., F. poae (Pk) Wr. Sherb., F. solani (Mart.) Sacc. на 3,6; 5,7; 8,0 % соответственно и значительное уменьшение видов F. heterosporum Nees. – на 5,5 %, F. lateritium Neеs. – 2,0 %.

Доминирующими, наиболее патогенными видами на подсолнечнике являются F. oxysporum, F. poae , F. sporotrichioides , F. solani . Они вызывают гнили различных органов растений и трахеомикозное увядание. Выделенные из пятнистостей виды F. culmorum, F. sambucinum в основном были слабо- или среднепатогенные.