Увековечивание памяти о советских летчиках как элемент мемориализации Великой Отечественной войны

Автор: Чернышова Дарья Сергеевна

Журнал: Вестник национального исследовательского института культурного наследия @niikn

Рубрика: Вопросы истории и исторического исследования

Статья в выпуске: 2 (6), 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье с использованием научной литературы и открытых информационных ресурсов рассматриваются некоторые формы мемориализации советских летчиков – участников Великой Отечественной войны 1941 1945 гг. Географически настоящая работа ограничена территорией Курской области. Актуальность темы обуславливается, во-первых, непроходящим интересом граждан нашей страны к событиям Великой Отечественной войны, особенно в год 80-летия Победы, и, во вторых, активной государственной политикой Российской Федерации и общественной деятельностью, направленной на формирование и сохранение коллективной исторической памяти о войне, а также противодействие фальсификации истории. Теоретические и исторические аспекты, связанные с понятием «мемориализация войны», представлены в первой части работы. Во второй части рассмотрены различные формы увековечивания памяти о советских летчиках, представленные на территории Курской области. Предпочтение отдается монументальным формам коммеморативных практик. В заключении подводятся итоги статьи, а также определяется направление дальнейшей деятельности в области мемориализации.

80-летие Победы, Великая Отечественная война, коммеморативные практики, культурная память, Курская область, мемориализация, объект культурного наследия, советские летчики, увековечивание памяти

Короткий адрес: https://sciup.org/14132695

IDR: 14132695 | УДК: 930.85 | DOI: 10.24412/3034-4557-2025-26-141-156

Текст научной статьи Увековечивание памяти о советских летчиках как элемент мемориализации Великой Отечественной войны

Советские летчики наряду с представителями других родов войск, а также партизанами и тружениками тыла внесли весомый вклад в победу над врагом. В настоящей работе объектом исследования является мемориализация советских летчиков, посредством этого процесса происходит увековечивание памяти о Великой Отечественной войне в целом. Географически настоящая работа ограничена территорией Курской области, что объясняется, с одной стороны, активным участием авиации в происходивших здесь ожесточенных сражениях, включая одну из крупнейших – Курскую битву, с другой стороны, большим числом советских летчиков, уроженцев города Курска и населенных пунктов области, прославивших малую Родину. К тому же, географические рамки объясняются активной политикой региональных властей, а также деятельностью общественных организаций в области увековечивания памяти о войне.

Настоящая работа находится в рамках популярного в настоящее время междисциплинарного направления гуманитаристики «memory studies» и использует некоторые характерные для него понятия, такие как культурная память, мемориализация, коммеморативные практики. Культурная память – «устойчивая система значимых для группы [людей] представлений о прошлом, транслируемых в общественно-символических формах, порождающих определенные ценностно-поведенческие модели членов группы, проявляющиеся в ритуально-коммеморативных практиках» [Зубанова, Шуб 2022, 51]. Процесс формирования, сохранения и передачи этой культурной памяти посредством коммеморативных практик – форм визуализации культурной памяти называется мемориализацией.

Теоретические вопросы, связанные с упомянутыми понятиями, находились в центре внимания многих как зарубежных (М. Хальбвакс, П. Нора, Я. Ассман), так и отечественных исследователей (Ю.М. Лотман, М.Л. Шуб,

Л.П. Репина). Среди зарубежных работ можно выделить труды немецкого египтолога, историка культуры и религии Яна Ассмана, в частности, «Культурная память: письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности» (2004). Монография посвящена раскрытию механизмов функционирования культурной памяти как процедуры передачи базовых смысловых структур на примере культур древности. Памяти как социокультурному феномену посвящена работа «Беседы о русской культуре: быт и традиции русского дворянства (XVIII – начало XIX века)» (2008) выдающегося советского и российского культуролога, семиотика Ю.М. Лотмана. Феномену культурной памяти, соотношению понятий «коммеморации» и «мемориализация» посвящена работа Л.Б. Зубановой и М.Л. Шуб (2022).

Несмотря на относительную теоретическую проработанность проблематики культурной памяти в историографии, большинство работ все же носят прикладной характер. Среди них можно назвать исследования: Н.А. Антипина «Мемориализация Александра II в Самаре: провинциальный опыт создания имперского коммеморативного нарратива» (2022), М.Е. Каулен «Музеефикация историко-культурного наследия России» (2012), Т.В. Шмелевой «Мемориализация как культурная практика и ономастикон Великого Новгорода» (2016) и других.

За последние десятилетия на волне возросшего всеобщего интереса к истории Великой Отечественной войны возникло большое число исследований, посвященных мемориализации различных аспектов этого события и различным коммеморативным практикам. Здесь можно упомянуть, например, работы: А.О. Гаристовой «Формы мемориализации Великой Отечественной войны и местов них военной археологии» (2020), А.Ю. Манаева «Мемориализация событий Великой Отечественной войны в контексте анализа нормативноправовых актов СССР» (2019), В.С. Христофорова «Советская контрразведка в годы Великой Отечественной войны (1941-1945): историческая память и вопросы мемориализации» (2020).

Научная новизна настоящей работы заключается в попытке рассмотреть мемориализацию Великой Отечественной войны через некоторые формы увековечивания памяти о советских летчиках на территории Курской области.

Для проведения исследования был использован ряд общенаучных, таких как анализ, синтез и обобщение, а также специально-исторических методов.

К последнему относится историко-биографический, призванный через обращение к некоторым историческим персоналиям показать разнообразие форм мемориализации Великой Отечественной войны. Поскольку работа находится на стыке нескольких дисциплин, в ней используются не только специально-исторические методы, но также феноменологический метод, применяемый в культурологии.

Мемориализация Великой Отечественной войны: исторический и теоретический аспекты

Мемориализация, как деятельность, направленная на увековечивание памяти о каком-либо человеке или знаковом событии с использованием коммеморативных практик – форм визуализации культурной памяти проводилась и до Великой Отечественной войны. Примерами могут служить строительство в честь взятия Казани войсками Ивана IV (1530-1584) церкви Покрова Пречистой Богородицы (сейчас – объект культурного наследия федерального значения 11 «Покровский собор на рву (собор Василия Блаженного)»), возведение на месте гибели императора Александра II (18181881) храма Спаса на крови (сейчас – объект культурного наследия федерального значения «Собор Воскресения Христова ("Спас на крови")»), строительство комплекса сооружений на Бородинском поле, созданного к 100-летию сражения 1812 г. (в настоящее время – достопримечательное место «Бородинское поле и памятники на нем»). Примером может служить также формирование в ранние советские годы традиции «красных похорон». Однако мемориализация получила широкое распространение в связи с Великой Отечественной войной, ввиду того колоссального значения, которое это историческое событие имело и имеет, в частности, для нашей страны.

На государственном уровне практические действия, направленные на сохранение памяти о людях и событиях войны, были предприняты еще до ее окончания. Уже 15 июля 1941 г. было издано обращение музейнокраеведческого отдела Народного комиссариата просвещения РСФСР «Ко всем работникам музеев Наркомпроса РСФСР», в котором были определены задачи и формы работы музеев в условиях военного времени. В годы войны также были разработаны методические рекомендации, выпущены приказы и инструкции, благодаря которым в музеях проводилась не только идейно-воспитательная работа, но и начался сбор и изучение материалов о Великой Отечественной войне [Гуркина, Исаев 2017, 181]. Примером заинтересованности и участия государственных органов в мемориализации войны, также может служить приказ Комитета по делам кинематографии при СНК СССР № 439 от 22 октября 1943 г. «О мероприятиях по улучшению работы по систематизации документальной кинолетописи». В числе прочих указаний в документе содержался пункт, предписывающий «утвердить при начальнике Главного управления хроникально-документальных фильмов Редакционную коллегию по кинолетописи <…> К работе в редакционной коллегии летописи, составлению планов съемок и аннотации накопленного материала широко привлекать специалистов и историков» [Кино на войне: Документы и свидетельства 2005, 754]. Это решение демонстрирует серьезный подход к сохранению памяти о войне.

Стоит отметить, что увековечивание войны происходило не только на государственном уровне. Примером проявления общественной инициативы, несмотря на существование определенного утвержденного регламента о порядке погребения военнослужащих, являлась порой самостоятельная организация жителями населенных пунктов или однополчанами одиночных воинских захоронений и братских могил. Таким образом, выделяется одна из нескольких классификаций коммеморативных практик: по субъекту инициирования и осуществления (помимо указанных субъектом может выступать также семья или другая небольшая группа лиц). Однако наиболее полно отразить разнообразие коммеморативных практик позволяет их распределение по форме выражения 12 . К нарративной форме коммеморации можно отнести:

-

1. создание художественных, публицистических текстов, поэтических произведений (роман Ю.В. Бондарева «Горячий снег», 1970 г.; мемуары Г.К. Жукова «Воспоминания и размышления», 1969 г. (первая публ.), стихотворение К.М. Симонова «Жди меня», 1942 г. (год выхода в печать)),

-

2. создание фонодокументов (записи бесед с участниками Великой Отечественной войны: С.М. Буденным, 1958 г.; В.С. Гризодубовой, 1965 г. и т. д.),

-

3. создание кинодокументов («Разгром немецких войск под Москвой», 1942 г., реж Л.В. Варламов, И.П. Копалин; «В бой идут одни старики», 1973 г., реж. Л.Ф. Быков; цикл документальных фильмов «Великая война», 2010-2012 гг., реж. А. Граждан),

-

4. организация встреч с ветеранами,

-

5. реализация некоторых интернет-проектов (проект «Я-помню», в основу которого положены записи интервью с ветеранами Великой Отечественной войны).

К визуальной форме можно отнести следующие коммеморативные практики:

-

1. создание фотодокументов (фотография «Знамя Победы над Рейхстагом», 1945 г., авт. Е.А. Халдей),

-

2. создание произведений живописи и графики («Оборона Севастополя», 1942 г., худ. А.А. Дейнека, плакат «30 лет Победы над фашистской Германией», 1975 г., худ. Н. Денисовский),

-

3. создание и выпуск памятных монет и почтовых марок (памятные монеты к 80-летию Победы серии «Юбилей Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»; почтовая марка «Ржевский мемориал Советскому солдату»),

-

4. организация выставок, музеев (музей Победы на Поклонной горе, экспозиция в Государственном историческом музее «Без права на забвение. К 80-летию Победы»).

К церемониальной форме коммеморации относится выработка ритуала празднования памятных дат, складывания традиции празднования (9 мая – День Победы, традиционные парад и праздничный салют, шествие Бессмертного полка, трансляция по федеральным каналам художественных фильмов о Великой Отечественной войне).

К монументальной форме коммеморативных практик относятся:

-

1. создание памятников (объекта культурного наследия федерального

-

2. возведение мемориальных комплексов (достопримечательное место «"Мамаев курган" – место ожесточенных боев в 1942-1943 гг.»),

-

3. установление мемориальных досок (мемориальная доска на доме, где с 1950 г. по 1974 г. жил участник Великой Отечественной войны, дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации Н.В. Челноков (г. Москва, Новопесчаная ул., д. 19, к. 3)),

-

4. создание бюстов (объекта культурного наследия федерального значения «Бюст трижды Героя Советского Союза А.И. Покрышкина», г. Новосибирск),

-

5. возведение обелисков (объекта культурного наследия регионального значения 13 «Обелиск воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)», село Дружба, Алтайский край),

-

6. организация мемориальных захоронений (объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов», село Поддорье, Новгородская область).

значения «Памятник "Тыл – фронту"» в Магнитогорске),

При всех очевидных достоинствах приведенной классификации, стоит отметить ее несовершенство. Не подпадают под указанные формы выражения коммеморативных практик, например, создание домашнего архива, хранящего память о родственниках – участниках Великой Отечественной войны, а также практика переименования уже существующих объектов или присвоения имен новым (улица Молдагуловой в ВАО г. Москвы названа в честь А.Н. Молдагуловой (1925-1944) – девушки-снайпера, Героя Советского Союза; танкер «Маршал Чуйков» назван в честь выдающегося советского военачальника, дважды Героя Советского Союза В.И. Чуйкова (1900-1982)). Ни к одной из указанных форм нельзя отнести деятельность поисковых организаций, реализацию некоторых интернет-проектов, таких как, например, создание интернет-портала Министерства обороны РФ «Память народа: Подлинные документы о Второй Мировой войне». Присвоение статуса объектов культурного наследия различным зданиям и сооружениям, имеющим особое историческое значение, также можно считать формой мемориализации не укладывающейся в приведенную классификацию. Вероятно, недостаток классификации по форме выражения заключается в разнообразии коммеморативных практик и невозможности их сведения к обобщающим разделам.

Важным фактором, объединяющим все коммеморативные практики, является символическое значение их результата (мемориала, музея и т. д.), который обеспечивает связь настоящего с прошлым; соединяя в себе духовное и материальное, является воплощением символического элемента национальной памяти, называемого французским историком Пьером Нора «местом памяти» [Нора 1999]. В задачи коммеморативных практик входят консолидация общества через формирование определенной культурной идентичности; формирование ценностных ориентаций и исторической памяти; поддержание единого восприятия прошлого; воспитание молодого поколения. Коммеморативные практики, инициированные государством, призваны демонстрировать историческую преемственность и стабильность власти. Стоит также отметить, что некоторые формы мемориализации со временем исчезают. Так, с уходом из жизни участников войны канула в Лету традиция встреч с ветеранами. Другие способы увековечивания памяти, наоборот, набирают популярность, например, реализация интернет-проектов.

Мемориализация войны, начавшаяся почти сразу после нападения гитлеровской Германии на Советский Союз, прошла несколько этапов развития. Примерно с 1960-х гг., когда подрастало поколение, уже не заставшее войну, стало усиливаться участие государства в мемориализации. Позднее, в последней четверти XX в., по мнению П. Нора, во всех странах (в России после распада Советского Союза) наступила эпоха всемирного торжества памяти, «мемориальная эпоха» [Нора 2005, 391], ознаменовавшаяся новым подходом к восприятию времени. Влияние этой эпохи отразилось и на мемориализации Великой Отечественной войны, составной частью которой являлась деятельность по увековечиванию памяти о советских летчиках на территории Курской области.

Увековечивание памяти о советских летчиках на территории Курской области

В настоящей главе, в соответствии с профилем журнала и тем значением, которое на данном историческом этапе в Российской Федерации придается сохранению материальных объектов культурного наследия, акцент будет сделан прежде всего на монументальной форме коммеморативных практик на территории Курской области. Общее количество относимых к этой форме материальных объектов, увековечивающих память о Великой Отечественной войне, с трудом поддается подсчетам. Так, например, практически в каждом населенном пункте Курской области есть братские или одиночные захоронения воинов или мирных жителей, пострадавших от немецко-фашистских захватчиков. Есть среди них и могилы советских летчиков. В едином государственном реестре объектов культурного наследия удалось обнаружить шесть таких, являющихся объектами культурного наследия регионального значения, два из которых – братские могилы (в с. Андросово Железногорского района и х. Баранов Солнцевского района (неизвестный летчик и казненные оккупантами мирные жители)) и четыре – одиночные захоронения (в с. Забужевка Беловского района, в с. Полянское Курского района, в с. Старое Меловое Горшеченского района и в с. Старково Октябрьского района). Среди последних особо стоит отметить объект культурного наследия регионального значения «Могила неизвестного советского летчика» в селе Полянское. Уже в начале XXI в. была установлена личность погребенного, им оказался летчик-истребитель Михаил Никифорович Шумаков. Усилиями местной средней школы имени М.И. Ходыревского и Полянского сельсовета был установлен памятник с фотографией М.Н. Шумакова.

Рисунок 1. Могила летчика Шумакова М.Н., погибшего в 1943 г. 14

-

14 Источник: Сведения из Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации // Портал открытых данных

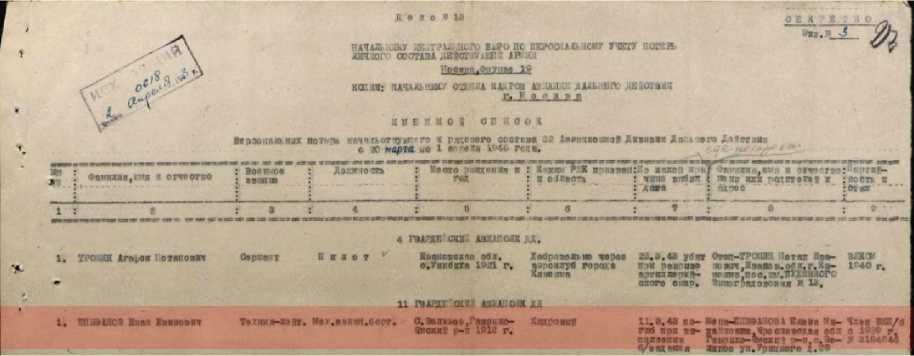

Осуществляется уход за захоронением, в том числе силами учащихся, таким образом поддерживается память о подвиге советского воина и проводится воспитание молодежи в духе патриотизма. Еще один объект культурного наследия регионального значения «Могила советского летчика, погибшего в бою с фашистскими захватчиками в 1941 г.», о котором стоит отдельно сказать, расположен в селе Старково Октябрьского района. Он представляет собой могилу И.И. Епифанова. Вопреки наименованию объекта на памятнике выбита дата гибели – 1943 г., а согласно учетно-послужной картотеке, а также другим документам, оцифрованным и выложенным на сайте «Память народа», например, Приказу об исключении из списков, на момент гибели 11 марта 1943 г. И.И. Епифанов имел звание техника-лейтенанта и состоял в должности авиационного бортового механика 14 авиаполка дальнего действия (с 26.03.1943 г. 11 Гвардейского авиаполка) 62 авиадивизии 15 .

Рисунок 2. Именной список персональных потерь начальствующего и рядового состава 62 АДД с 20 марта по 1 апреля 1943 г. Фрагмент 16

Таким образом, перспективным в рамках деятельности по сохранению памяти о летчиках войны является уточнение сведений об одиночных захоронениях и братских могилах – объектах культурного наследия и внесение соответствующих изменений в Реестр.

Говоря о мемориальных захоронениях нельзя не упомянуть о деятельности поисковых организаций, одной из коммеморативных практик, благодаря которой, в частности, обнаруживаются и идентифицируются останки советских летчиков, погибших в годы войны. Так, силами поискового отряда «Курган» были найдены и идентифицированы останки семерых летчиков из одной эскадрильи 778 бомбардировочного авиаполка, погибших в 1942 г. В мае 2021 г. в деревне Кирилловка Советского района Курской области состоялось их торжественное захоронение 17 .

К монументальной форме коммеморативных практик также относится установление бюстов, памятников и обелисков. Бюст всегда персонифицирован, нередко его открытие происходит в месте, непосредственно связанном с героем. Так, на малой Родине в селе Егорьевка Касторенского района Курской области был установлен бронзовый бюст летчика-штурмовика, Героя Советского Союза Григория Михайловича Мыльникова, воевавшего на Западном, Ленинградском и 3-м Белорусском фронтах 18 .

Рисунок 3. Бронзовый бюст героя в с. Егорьевка Курской области Мыльникова Григория Михайловича 19

Бюст летчика, также Героя Советского Союза Алексея Федоровича Симоненко был установлен перед Курским государственным педагогическим университетом, в котором учился перед войной будущий летчик.

Не только бюсты, но и памятники и обелиски в память о летчиках также устанавливались в исторически обоснованных, значимых местах. Так, недалеко от села Будановка Золотухинского района, где в 1943 г. располагался аэродром 16 Воздушной армии, принимавшей участие в сражении на Курской дуге, был установлен памятник, представляющий собой установленный на шесте самолет. Летчикам упомянутой же Воздушной армии в 1975 г. был воздвигнут монументальный памятник (объект культурного наследия регионального значения «Обелиск летчикам 16-й Воздушной армии, героически сражавшимся в курском небе в 1943 г. Установлен в 1975 году») в городе Курске, в память об участии авиасоединения в 1943 г. в сражениях на Северном фасе Курской дуги.

Рисунок 4. Обелиск летчикам 16-й Воздушной армии, героически сражавшимся в курском небе в 1943 г. Установлен в 1975 г. 20

-

20 Источник: Сведения из Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации // Портал открытых данных Министерства культуры Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: https://opendata.mkrf.ru/opendata/7705851331-egrkn/ (дата обращения: 06.04.2025).

Еще один пример – памятник летчикам 721 истребительного авиаполка, участвовавшим в 1943 г. в освобождении поселка Касторное (за это полк получил почетное наименование «Касторенского»), установленный в 1980-е гг. в поселке Касторное благодаря Совету ветеранов авиаполка, местной администрации и учителям Касторенской школы № 1. В 2020 г. силами местной власти проводились восстановительные работы.

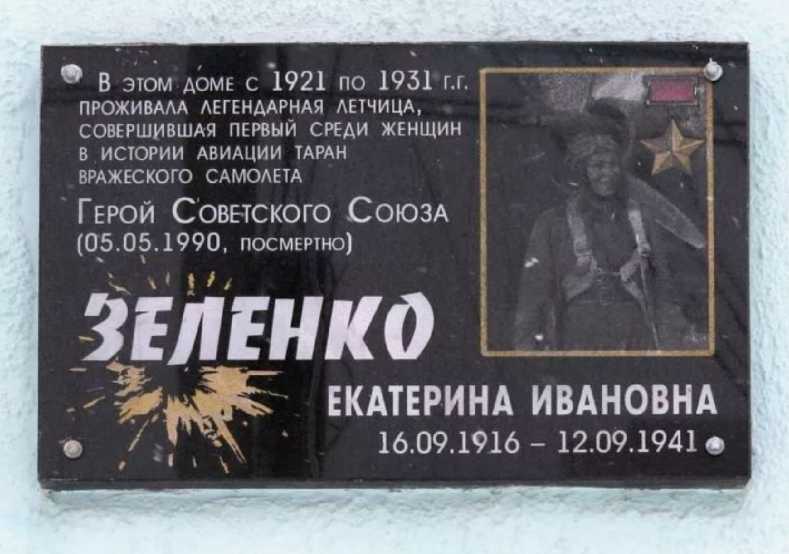

В исторически обоснованных местах устанавливались и мемориальные доски (как правило, на зданиях и сооружениях). Так, одна из них была установлена на доме № 23 по улице Горького в Курске. На табличке выбита надпись: «В этом доме с 1921 по 1931 гг. проживала легендарная летчица, совершившая первый среди женщин в истории авиации таран вражеского самолета Герой Советского Союза (05.05.1990, посмертно) Зеленко Екатерина Ивановна 16.09.1916 – 12.09.1941».

Рисунок 5. Мемориальная доска на доме, где жила Е.И. Зеленко 21

Мемориальная доска также установлена на здании школы № 7 им. А.С. Пушкина, где учились будущие летчики, Герои Советского Союза Виктор Ильич Александрюк и Александр Клементьевич Еремин. Стоит отметить, что память о названных и многих других летчиках была увековечена также через

-

21 Источник: 23. Имена героев на карте нашего города. Ко дню ветеранов боевых действий // Я – «курянин» [Электронный ресурс]. URL: https://ikur46.ru/themplane/23-imena-geroev-na-karte- nashego-goroda-k-dnyu-veteranov-boevyh-dejstvij/ (дата обращения: 07.04.2025).

другие коммеморативные практики. Именами, в частности, А.К. Еремина и Е.И. Зеленко были названы улицы в Курске, а в городской школе, где училась Екатерина Ивановна Зеленко, был организован посвященный ей музей. Отсюда следует, что коммеморативные практики разных форм выражения дополняют друг друга, способствуя более прочному сохранению памяти о лицах и событиях войны.

На основе рассмотренного материала можно прийти к выводу о том, что бюсты, памятники, обелиски, мемориальные доски, установленные в местах, непосредственно связанных с советскими летчиками, а также многие воинские захоронения, имеют особое значение прежде всего для местных жителей, которые связаны с ними родством места. Так сохраняется и передается память о Великой Отечественной войне на региональном уровне.

Заключение

Увековечивание памяти о советских летчиках на территории Курской области является неотъемлемым элементом большого и важного процесса формирования, сохранения и передачи культурной памяти о Великой Отечественной войне. Большое значение здесь играет монументальная форма коммеморативных практик, к которой относится организация мемориальных захоронений, а также создание памятников, обелисков, бюстов, мемориальных досок. Названные материальные объекты являются «местами памяти». Они имеют не только и не столько архитектурное или историческое значение, сколько духовное, символическое и формируют определенные традиции, модели поведения. За захоронениями ухаживают, в регламентированных случаях ставят Почетный караул, на могилы приносят цветы, с почестями производят подзахоронения; памятники, бюсты и прочие материальные объекты памяти включаются в туристические карты и маршруты.

На территории Курской области материальные объекты, увековечивающие память о советских летчиках, расположены в исторически обоснованных, значимых точках, и имеют особое значение прежде всего для местных жителей на основании родства места. Таким образом, на региональном уровне осуществляется мемориализация Великой Отечественной войны.

Настоящее исследование может послужить основанием для дальнейшего более углубленного теоретического изучения мемориализации войны на территории Курской области, а также для рассмотрения не затронутых статьей коммеморативных практик, через которые сохраняется и передается память о героизме советских летчиков. Также некоторые выводы работы могут послужить основанием для пересмотра части наименований воинских захоронений, являющихся объектами культурного наследия.

К тому же исследование направлено на популяризацию мемориального наследия Великой Отечественной войны и может восприниматься как желание еще раз сказать о необходимости поддержания нашей общей культурной памяти и противодействия фальсификации истории.