Узел фиксации кости

Автор: Бунов Вячеслав Сергеевич, Тпленький Михаил Павлович, Парфнов Эдуард Михалович, Степанов Михаил Александрович

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Новые технологии

Статья в выпуске: 2, 2012 года.

Бесплатный доступ

Разработан узел фиксации кости, состоящий из стержня-шурупа для остеосинтеза, применяемого в спицестержневых аппаратах, в котором были сделаны продольные пазы, а также спиц и муфты, фиксирующей спицы в пазах. Представлено расположение элементов узла фиксации после введения в кость и результаты апробации узла в эксперименте и клинике.

Кость, фиксатор, шейка бедра, аппарат внешней фиксации

Короткий адрес: https://sciup.org/142121540

IDR: 142121540

Текст научной статьи Узел фиксации кости

В настоящее время в травматологии и ортопедии широко используют спицестержневые аппараты наружной фиксации [5]. В области тазобедренного сустава подсистемы аппарата предпочитают компоновать на основе стержней, что позволяет уменьшить объём конструкции и отказаться от специальных укладок [3]. При продол -жительном использовании аппарата, характерном для ортопедической практики, из-за резорбции окружающей кости стержни расшатываются, и жёсткость фиксации уменьшается, нарастает риск осложнений [4]. Поэтому разработка способов сохранения стабильности стержня в кости по-прежнему актуальна.

В 2010 году нами было предложено устройство, в котором резьбовую часть стержня совместили со спицами [6]. Устройство надёжно фиксировалось в кости, поэтому был изготовлен стержень-шуруп для остеосинтеза и на его основе разработан узел фиксации кости (Удостоверение на рац. предложение № 27/2010 г. Узел фиксации кости. / В.С. Бунов. Правообладатель РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова.). Целью данного исследования было изучение целесообразности применения устройства для фиксации шейки бедра.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

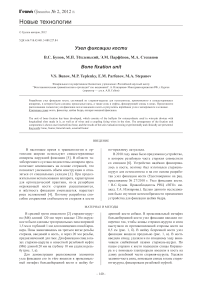

В средней трети известного [2] стержня-шурупа (М6) длиной 120 мм через каждые 120о окружности были сделаны три продольных паза шириной 1,5 мм и глубиной 1 мм для помещения спиц Киршнера. Пазы заканчивались на третьем витке резьбы стержня, вводимой в кость, и через 20 мм резьбы, предназначенной для гаек. Для фиксации спиц в пазах стержня-шурупа в известной резьбовой муфте (М6) длиной 20 мм на глубину 10 мм удалили резьбу (рис. 1, а).

Для демонстрации расположения элементов узла фиксации его in vitro вводили в проксимальный метафиз большеберцовой кости и шейку бе- дренной кости собаки. В проксимальный метафиз большеберцовой кости узел фиксации вводили поперечно так, чтобы концы стержня-шурупа и спиц выступали из противоположной стороны кости на 0,5 см (рис. 1, б). В шейку бедренной кости узел фиксации вводили продольно (рис. 1, в). В кость вводили спицу, удаляли и по спицевому ходу ввинчивали снабжённый пазами стержень-шуруп. По пазам стержня к кости подводили спицы Киршнера и с помощью электродрели вводили в кость на длину резьбовой части стержня-шурупа. Удаляли заднюю часть спиц, помещали спицы в пазы стержня-шурупа, фиксировали резьбовой муфтой.

а б

г

Рис. 1. Фото: а - стержень-шуруп для остеосинтеза со спицей, фиксированной в пазу муфтой; б - узел фиксации введён в проксимальный метафиз большеберцовой кости собаки; в - узел фиксации введён в шейку бедренной кости собаки; г - рентгенограмма бедренной кости собаки, боковая проекция

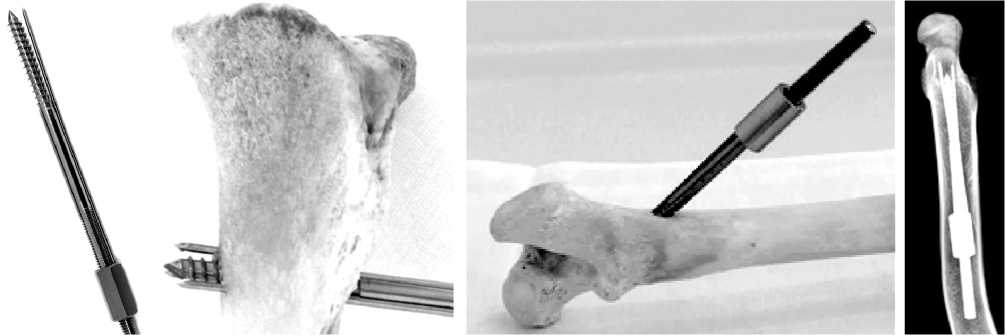

В эксперименте узел фиксации кости апробировали на двух собаках при лечении перелома диафиза бедра. Исследования проведены с учетом требований «Европейской конвенции по защите позвоночных животных, используемых для экспериментальных и других научных целей» [1]. Во время оперативных вмешательств животные находились под внутривенным наркозом.

В шейку бедренной кости вводили спицы. С помощью рентгенографии определяли оптимально проведенную спицу, остальные удаляли. Через разрез мягких тканей длиной 6 мм к кости подводили стержень-шуруп для остеосинтеза и после удаления спицы ввинчивали в спицевой канал. Собирали узел так же, как для демонстрации in vitro. Затем через дистальный метафиз бедренной кости поперечно проводили три спицы и фиксировали в кольце аппарата Илизарова с натяжением. К кольцу спереди снутри, спереди снаружи и сзади крепили резьбовые стержни, а к их концам на уровне большого вертела - полукольцо аппарата Илизарова. Стержни устанавливали параллельно продольной оси бедренной кости и к полукольцу фиксировали введённый в шейку бедра стержень-шуруп для остеосинтеза. С помощью дистракции производили репозицию по длине сместившихся после перелома бедра отломков бедренной кости. В диафиз бедра ниже перелома снаружи поперечно оси кости вводили ещё один снабжённый пазами стержень-шуруп для остеосинтеза и на его основе собирали второй узел фиксации. Второй узел фиксации крепили к кольцу аппарата с помощью кронштейна, использовали для репозиции отломков кости по ширине.

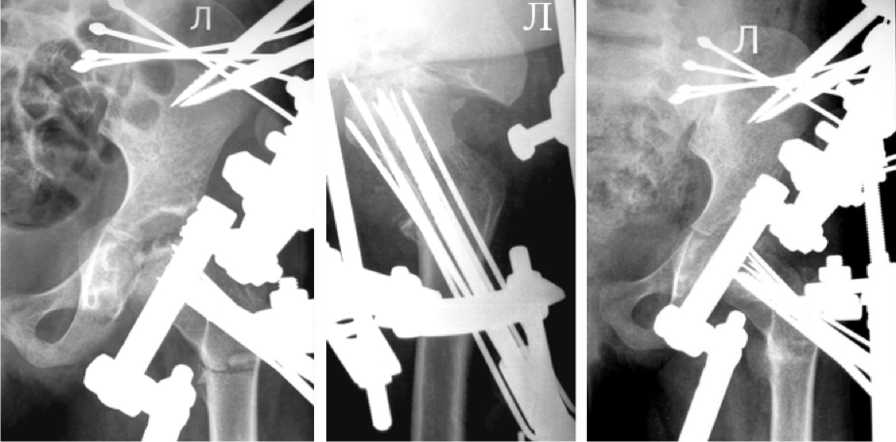

В клинике стержень-шуруп применили при лечении пяти пациентов с остеохондропатией тазобедренного сустава и вальгусно-торсионной деформацией проксимального отдела бедра. Крыло подвздошной кости и бедренную кость фиксировали спице-стержневым аппаратом Фиксарт [3] или аппаратом Илизарова. В шейку бедренной кости вводили спицы. С помощью рентгенографии выбирали оптимально проведенную спицу и через разрез длиной до 6 мм к месту её входа в кость подводили стержень-шуруп. Удаляли спицу и ввинчивали в кость стержень-шуруп, снабжённый пазами. На основе стержня-шурупа собирали узел фиксации так же, как in vitro, фиксировали в проксимальной подсистеме аппарата Илизарова.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Каждая спица, вводимая по пазу, отклонялась от резьбы стержня-шурупа на 2 мм. Проведение спиц и фиксация муфтой их проксимальных концов в пазах стержня-шурупа приводили к образованию узла фиксации кости, основание которого имело форму треугольной пирамиды со стороной около 10 мм и площадью до 40 мм2. Изменение формы основания предупреждало возможность ротационных и осевых смещений узла фиксации в кости.

Установка узла фиксации в шейку бедра собаки показала, что спицы не выходят за поперечник кости (см. рис. 1, г). Из этого следовало, что возможно применение устройства без повреждения окружающих шейку бедра мягких тканей.

В эксперименте узел фиксации кости апробиро- вали при лечении переломов диафиза бедра собак. Его вводили в шейку бедра для фиксации проксимальной подсистемы аппарата Илизарова и в диафиз бедра - для репозиции и фиксации дистального отломка бедренной кости (рис. 2, а). Применение узлов фиксации обеспечило стабильность отломков бедренной кости (рис. 2, б), их сращение происходило с образованием периостальной костной мозоли в минимальные сроки – через 35 суток. После демонтажа аппарата Илизарова в области введения узлов фиксации в шейку и диафиз бедра выявлено увеличение плотности тени кости за счёт эндо-стально и периостально образованной кости (рис. 2, в, г). Через два месяца после демонтажа аппарата на рентгенограммах лишь участки недостаточной плотности кости указывали на область перелома и места введения узлов фиксации (рис. 3). Апробация в эксперименте обосновала возможность применения устройства в клинике.

В клинике узел фиксации кости применяли для фиксации шейки бедра к проксимальной опоре аппарата Илизарова при исправлении вальгусноторсионной деформации проксимального отдела бедра (рис. 4, а, б). На основании рентгенографии соотношения суставных поверхностей костей, достигнутые во время оперативного вмешательства, сохранялись в течение всего срока пребывания в аппарате. После межвертельной остеотомии фиксация отломков бедренной кости была стабильна, вто- ричные смещения не выявлены (рис. 4, в). У всех пациентов лечение проведено в полном объеме, демонтаж аппарата проведен в соответствии со сроками, определяемыми медицинскими стандартами для лечения остеохондропатии тазобедренного сустава (90 дней). Случаев воспаления мягких тканей не было.

Таким образом, в эксперименте и клинике узел фиксации обеспечил стабильную фиксацию фрагментов бедренной кости. Изменение формы рабочей части стержня-шурупа за счёт спиц приводило к увеличению контакта с костью, предупреждало смещения узла фиксации, способствовало увеличению жесткости крепления кости.

а

б

Рис. 2. Рентгенограммы, левое бедро собаки; а - прямая проекция, перелом диафиза бедра в верхней трети, в шейку бедра введён узел фиксации; б - прямая проекция, фиксация 28 суток, положение отломков кости прежнее; в - прямая проекция, после демонтажа аппарата 14 суток, периостальная костная мозоль в области перелома и введения узла фиксации в диафиз кости; г - боковая проекция, после демонтажа аппарата 14 суток

Рис. 3. Рентгенограммы. Результат лечения перелома левого бедра собаки через 60 суток после демонтажа аппарата Илизарова: а - прямая проекция; б - боковая проекция

а б в

Рис. 4. Рентгенограммы: а - прямая проекция, в шейку бедра введены спицы и узел фиксации кости, произведена межвертельная деротационно-центрирующая остеотомия бедра; б – аксиальная проекция, расположение спиц и узла фиксации в шейке бедра; в -сращение фрагментов кости, фиксация 41 сутки. Пациентка С. Остеохондропатия левого тазобедренного сустава, 3 стадия

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследования показали, что предложенное устройство можно применять для фиксации шейки бедра в аппаратах наружной фиксации. Устройство способствовало получению сращения фрагментов бедренной кости в минимальные сроки, что позволяет рекомендовать его для применения в клинике.