Узлы пересечения ортогональных разломов европейского севера России по геофизическим данным

Автор: Конанова Н.В.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 7 (295), 2019 года.

Бесплатный доступ

На территории Европейского Севера России по геолого-геофизическим данным выявлены две системы ортогональных разломов - субмеридионально-субширотная (С - Ю, З - В) и диагональная (СЗ - ЮВ, СВ - ЮЗ). Наиболее контрастно в геофизических полях проявляется Зимнебрежно-Красновишерская линейная зона разломов, в пределах которой нам удалось выявить узлы пересечения ортогональных глубинных разломов: Зимнебрежный, Вашкинский и Зимстанский, вероятно имеющие сходную минерагеническую специфику. На территории Тимано-Печорской плиты также выявляются Ижма-Печорский и Коротаихинский узлы пересечения ортогональных разломов, названные нами по их структурно-тектонической принадлежности. В пределах впервые выявленного Зимстанского узла пересечения ортогональных межрегиональных разломов были проведены рекогносцировочные геолого-геофизические работы, в результате проведения которых выявлен куст локальных магнитных аномалий, размер в поперечнике которого достигает 200 м. Минерагеническая специфика района Зимстанского узла нами предварительно оценивалась как производная основных (щелочно-ультраосновных?) мантийных магм.

Глубинное строение, тектоника, разломные зоны, аномальное магнитное и гравитационное поля

Короткий адрес: https://sciup.org/149129392

IDR: 149129392 | УДК: 550.83.016 | DOI: 10.19110/2221-1381-2019-7-8-14

Текст научной статьи Узлы пересечения ортогональных разломов европейского севера России по геофизическим данным

Территория Европейского Северо-Востока России расположена в зоне сочленения крупнейших структур: Русской, Тимано-Печорской плит и Урала. Разломам, выявленным на данной территории геолого-геофизическими методами, посвящено огромное количество публикаций [4, 5, 8, 15, 18, 19, 21, 23 и др.]. Цель работы заключалась в трассировании только наиболее протяженных разломов по региональным геофизическим данным и выявлении узлов их пересечения.

Нами отслежены наиболее контрастно выраженные в геофизических потенциальных полях линейные разломные зоны протяженностью более 1000 км, пересекающие Русскую и Тимано-Печорскую плиты, Урал и прилегающую часть Западно-Сибирской плиты по системе ортогональных направлений: субмеридио-нально-субширотной и диагональной. Остальные на- 8

правления и малопротяженные разломные зоны, конечно, имеющие идентификацию в потенциальных полях, в настоящих исследованиях не рассматривались.

Основными источниками информации о глубинных ортогональных разломных зонах послужили наблюденные и трансформированные магнитометрическое и гравиметрическое поля. Особое внимание было уделено уточнению местоположения по данным гравиразведки впервые выявленного Зимстанского узла и районированию поля силы тяжести в его окрестностях. В результате проведенных работ на северо-восточной окраине Русской плиты (юг Республики Коми) локализовано местоположение Зимстанского узла пересечения глубинных ортогональных разломов и выявлены интенсивные локальные гравиметрические аномалии в его окрестностях (Фроловская, Четдинская и другие), пер- спективные на предмет обнаружения тел основного (ультраосновного?) состава.

Объекты и методы исследования

Работы по трассированию протяженных ортогональных разломов на территории северо-восточной окраины Восточно-Европейской платформы и сопредельных регионов нами проводились по геофизическим данным. На первом этапе интерпретировались глобальные аномалии магнитного поля с двухминутным разрешением EMAG2 (World Digital Magnetic Anomaly Map), составленные из спутниковых, аэро- и морских магнитных измерений институтом CIRES (Cooperative Institute for Research in Environmental Sciences) [1].

Для уточнения расположения крупнейших межрегиональных разломов использовались данные открытой версии интерактивной электронной карты недропользования Российской Федерации, созданной центром «Минерал» ФГУНПП «Аэрогеология», ФГБУ «ВСЕГЕИ» по заказу Управления геологических основ, науки и информатики Роснедра. В частности, широко применялись карты поля силы тяжести, аномального магнитного поля [2, 3], а также данные других авторов по региональной геологии и тектонике [4, 5, 16, 18, 19, 21, 23 и др.]. Космогеологическая карта [15] была использована в качестве базовой на завершающем этапе интерпретации для подтверждения (отбраковки) построений автора. Для увязки и идентификации субширотных и диагональных (северо-западного направления) глубинных разломов северо-восточной окраины Восточно-Европейской платформы, пересекающих Уральскую складчатую систему, были использованы опубликованные материалы Н. Г. Берлянд по районированию Урала и сопредельных территорий по типу глубинного строения земной коры [6].

На всех этапах исследований широко использовались результаты наших работ по изучению особенностей глубинного строения консолидированной коры Тимано-Североуральского региона и сопредельных территорий Русской и Западно-Сибирской плит в объеме гранитогнейсового и гранулито-метабазито-вого структурно-вещественных комплексов по геофизическим данным [10, 11, 13, 17 и др.].

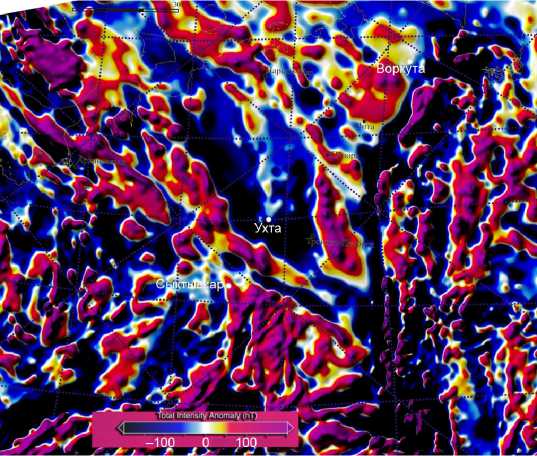

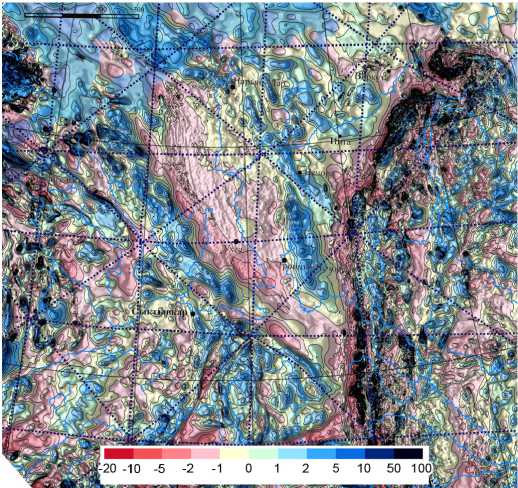

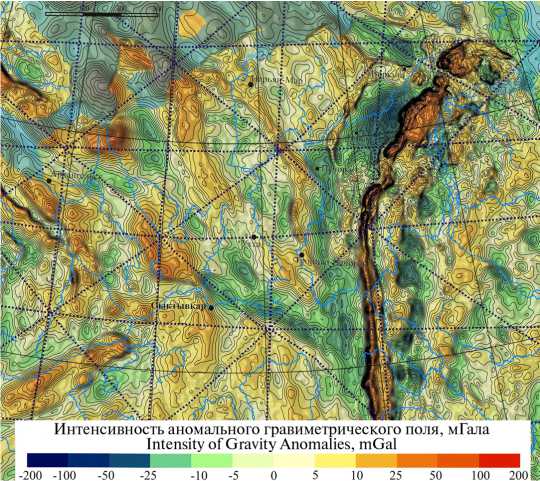

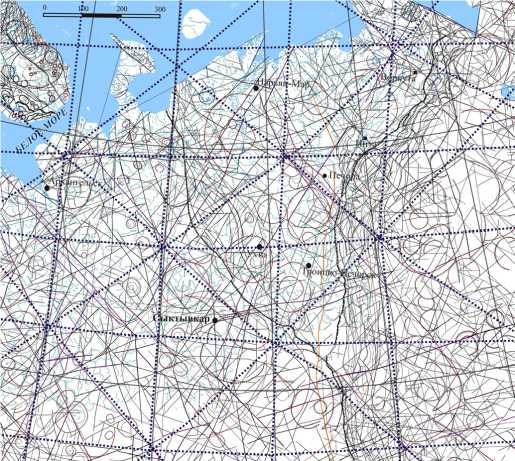

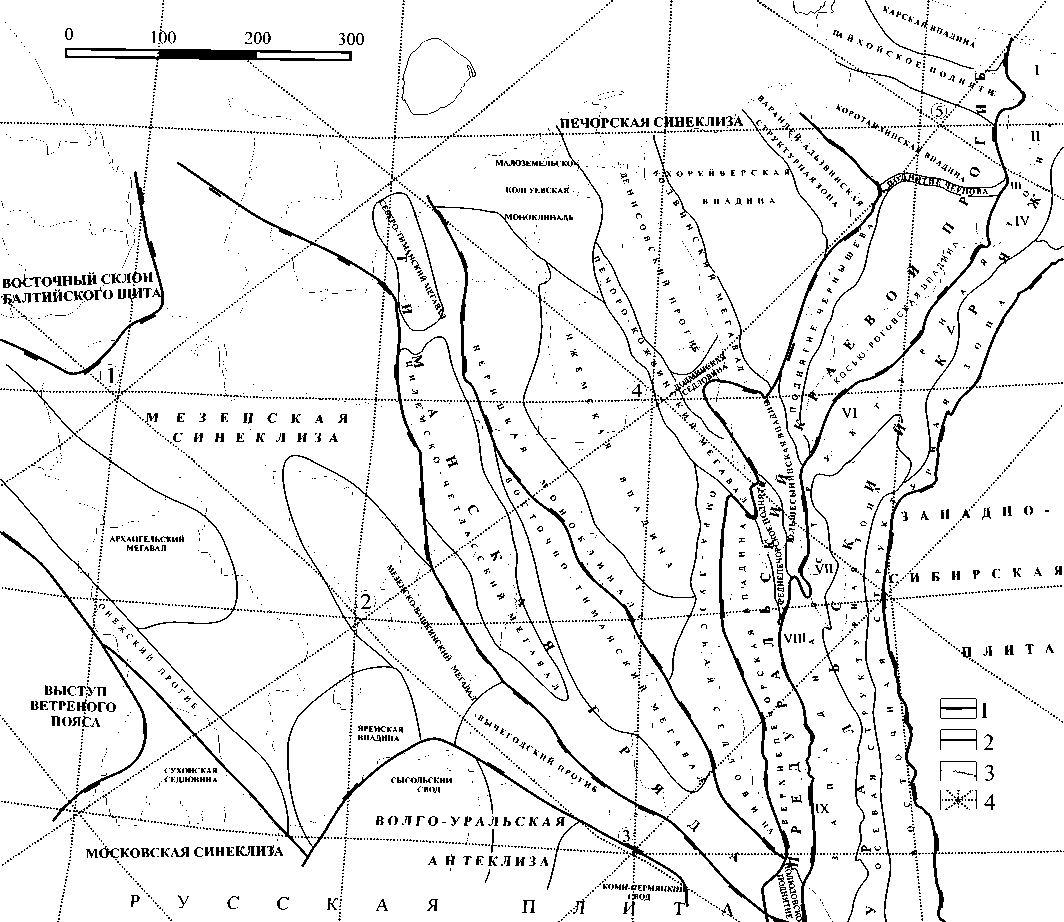

Большинство использованных фрагментов геолого-геофизических карт при трассировании протяженных систем ортогональных разломов представлено на рис. 1.

Методика выявления протяженных лианемен-тов по картам магнитного поля и поля силы тяжести основывалась на стандартном наборе геофизических признаков выявления разломов и заключалась в трассировании градиентных зон линейных магнитных и гравитационных ступеней, линейных локальных аномалий полей разных знаков по зонам пережимов аномалий, участкам затухания интенсивности, коленообразным изгибам и разрывам линейных аномалий.

Результаты исследований и обсуждения

В результате проведенных геолого-геофизических исследований выявлены две системы взаимно перпендикулярных (ортогональных) разломов – субмеридионально-субширотная и диагональная

(рис. 2). Наиболее выраженная в потенциальных геофизических полях зона глубинных региональных разломных зон имеет северо-западное простирание. В магнитном поле и в региональной составляющей поля силы тяжести она классически проявляется зоной горизонтального градиента, ширина которой варьируется от 5 до 25 км. Ортогональные к ней глубинные разломы северо-восточного простирания выявляются по системе чередующихся полосовых аномалий, повышенных и пониженных значений локальных составляющих шириной 25–35 км. Достаточно четко на картах потенциальных полей выявляется и субмеридиональная система разломов цепочками полосовых аномалий шириной 5–25 км. Труднее всего трассируются субширотные глубинные разломы по зонам пережимов аномалий, участкам затухания интенсивности, коленообразным изгибам и разрывам линейных аномалий, которые прослеживаются фрагментарно.

Особенности строения консолидированной коры Тимано-Североуральского региона и сопредельных территорий Русской и Западно-Сибирской плит в объеме гранитогнейсового и гранулито-метаба-зитового структурно-вещественных комплексов по гравиметрическим данным [10, 11] также были привлечены при трассировании протяженных разломных зон, которые приобрели в результате проведенных исследований статус глубинных. Зимнебрежно-Красновишерская аномальная зона плотностных неоднородностей гранитогнейсового комплекса верхней коры имеет сложный, мозаичный характер строения, объединяет несколько изолированных, редуцированных гравиметрических аномалий с пониженными значениями плотности пород, простирается от района Зимнего берега на северо-западе до г. Красновишерск и далее на юго-восток через Урал уходит на территорию Западно-Сибирской плиты. Гранулито-метабазитовый слой нижней коры характеризуется также изометричными редуцированными гравиметрическими аномалиями, но уже с повышенными значениями плотности, расположенными примерно на этой же линии — Зимнебрежно – Коми-Пермяцко-Красновишерской.

Опубликованные материалы Н. Г. Берлянд по районированию Урала и сопредельных территорий [6 и др.] были использованы для проверки, увязки и идентификации субширотных и диагональных глубинных разломов северо-восточной окраины Восточно-Европейской платформы при пересечении Уральской складчатой системы. Удивительным образом все выявленные нами по геофизическим параметрам платформенные разломные зоны северо-западного и субширотного простираний нашли свое продолжение в крупнейших «трансрегиональных секущих разломах» (терминология Н. Г. Берлянд) Урала.

Высокую степень подтверждения наши построения нашли и на космогеологической карте с вынесенными разломными зонами [15]. Практически все выявленные нами по геофизическим данным ортогональные разломные зоны по объективным причинам встроились в определенную систему, фрагменты которой наблюдаются на космогеологических картах [15, рис. 1, d]. Даже субширотные разломные зоны, сложнее всего выявляемые в наблюденных полях, также 9

Интенсивность аномального магнитного поля, n⋅100 нТл Intensity of Magnetic Anomalies, n⋅100 nT

Ðèñ. 1. Фрагменты геолого-геофизических карт, использованных при трассировании ортогональных разломов: à – аномалии магнитного поля ∆ Та [1], b – аномалии магнитного поля ∆ Та [2], c – аномалии гравиметрического поля [3], d – космогеологическая карта [15]

Условные обозначения: 1 – ортогональные разломы по геолого-геофизическим данным; 2 – региональные разломы; 3 – кольцевые структуры; 4 – своды, поднятия, купола; 5 – впадины, котловины, мульды; 6 – гранитогнейсовые купола; 7 – импакт-ные стуктуры; 8 – надвиги, шарьяжи; 9 – надвиговые чешуи; 10 – граничные разломы; 11 – трансрегиональные разломы

Fig. 1. Fragments of geological and geophysical maps used in orthogonal faults tracing of Timan -Northern Ural region and adjacent territories: a – magnetic field anomalies ∆ Ta [1], b – magnetic field anomalies ∆ Ta [2], c – gravimetric field anomalies [3], d – cosmo-geological map [15].

Legend: 1 – orthogonal faults according to geophysical data; 2 – regional faults; 3 – ring structures; 4 – vaults, elevations, uplifts; 5 – depressions, troughs; 6 – granite-gneiss uplifts; 7 – impact structures; 8 – thrusts; 9 – thrust scales; 10 – boundary faults; 11 – transre-gional faults фрагментарно отслеживаются и на космогеологических картах.

Проведенные работы позволили нам выявить Зимнебрежный, Вашкинский и Зимстанский узлы пересечения ортогональных глубинных разломов на территории северо-восточной окраины Русской плиты, а в пределах Тимано-Печорской плиты – Ижма-Печорский и Коротаихинский узлы (рис. 2).

Уточнение местоположения субширотного разлома и Зимстанского узла

Наименее изученный геолого-разведочными работами район Зимстанского узла пересечения ортогональных разломов стал объектом наших рекогносцировочных геолого-геофизических исследований. Данный узел располагается в области тройного соч-

Ðèñ. 2. Схема расположения ортогональных разломов и узлов их пересечения на структурно-тектонической карте Европейского Северо-Востока России (по: [19, 21])

Условные обозначения: границы: 1 – надпорядковых структур, 2 – структур I порядка, 3 – поперечных структур Урала; 4 – ортогональные разломы и узлы их пересечений: 1 – Зимнебрежный, 2 – Вашкинский, 3 – Зимстанский, 4 – Ижма-Печорский, 5 – Коротаихинский. Поперечные структуры Западной зоны Урала: I – Байдарацкое опускание; II – Оченырдское поднятие; Ш – Верхнеусинское опускание; IV – Собское поднятие; V – Лемвинское опускание; VI – Кожимское поднятие; VII – Щугорское опускание; VIII – Тимаизское поднятие, IX – Верхнепечорское опускание

Fig. 2. The scheme of orthogonal faults and their intersection nodes on the structural-tectonic map (after [19, 21]) of the European North-East of Russia

Legend: boundaries: 1 – superorder; 2 – first order structures; 3 – transverse structures of the Urals; 4 – orthogonal faults and nodes of their intersections: 1 – Zimnebrezhny, 2 – Vashkinsky, 3 – Zimstansky, 4 – Izhma-Pechora, 5 – Korotaikhinsky. The transverse structures of Western zone of the Urals: I – Baidarata lowering; II – Ochenyrd uplift; III – Verkhneusinskoe lowering; IV – Sob's uplift; V – Lemvinsky lowering; VI – Kozhim uplift; VII – Shchugorskoe lowering; VIII – Timaiz uplift, IX – Upper Pechora lowering ленения структур Кировско-Кажимского авлакогена и Коми-Пермяцкого свода Волго-Уральской антекли-зы с Вычегодским прогибом Мезенской синеклизы, осложненной присутствием высоконамагниченных пород Локчимского «траппового» поля. Локчимское «трапповое» поле выявлено в 2002 г. специалистами ЗАО «Аэрогеофизика» [20] при интерпретации аэромагнитных и наземных гравиметрических съемок. Был сделан вывод, что этот объект, сложенный магнитными и плотными породами, залегает выше по разрезу от поверхности дорифейского кристалличе- ского фундамента, от центра которого в разные стороны растекаются лавовые потоки. Возраст вулканитов Локчимского траппового поля был определен по косвенным признакам как среднерифейский, но не исключалась вероятность их девонского возраста [9, 20 и др.]. Буровыми скважинами траппы Локчимского поля не вскрыты.

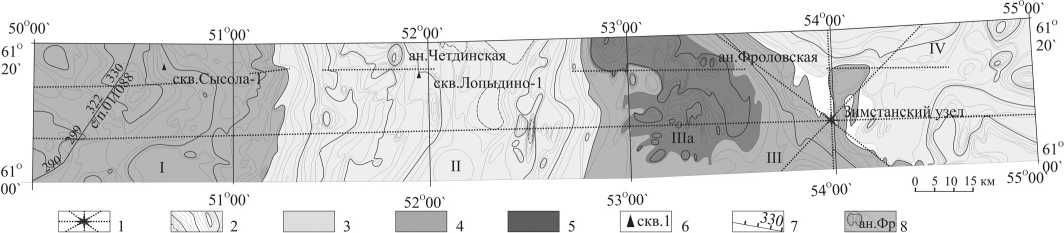

В 2018 году проведена детализация простирания субширотного разлома по гравиметрическим данным с проведением изолиний через 1 мГал и локализация месторасположения Зимстанского узла.

Результирующая схематическая карта детализацион-ной полосы вдоль субширотного разлома представлена на рис. 3. Оказалось, что данный разлом проявляется не только в потенциальных полях, но и в пересекающем его сейсмическом профиле [7] на уровне консолидированного AR-PR1-фундамента.

Удалось провести районирование аномалий поля силы тяжести в редукции Буге с плотностью промежуточного слоя σ = 2.3 ⋅ 10-3 кг/м3. Сысольский свод Волго-Уральской антеклизы располагается в западной части детализационной полосы и характеризуется повышенными значениями гравиметрического поля, обусловленного подъемом поверхности консолидированного фундамента до 1500 м. Преобладающее направление региональных аномалий субмеридиональное, градиент изменения значений поля силы тяжести незначительный, что характеризует повышенную степень консолидации пород AR-PR1-фундамента. Кировско-Кажимский авлакоген, напротив, отличается повышенным градиентом и полосовыми аномалиями гравитационного поля, в центральной части авлакогена зафиксированы пониженные значения наблюденного гравитационного поля, вероятно, вследствие наибольшей погруженности кровли консолидированного фундамента. Западный борт авлакогена — более пологий, с широкой зоной повышенных значений градиента, а восточный — более крутой.

Локчимская ступень отличается от Кировско-Кажимского авлакогена мозаичным характером аномалий поля силы тяжести, поэтому она отнесена нами к северо-западному погруженному борту Коми-Пермяцкого свода Волго-Уральской антеклизы. Она характеризуется наличием Локчимской аномалии поля силы тяжести «траппового» типа, которое в гравиметрическом поле отображается в виде крупной (до ~20 км) подковообразной структуры, «сплющенной» на северо-востоке со стороны Вычегодского прогиба. В пределах Локчимского «траппового поля» при- сутствует множество изолированных друг от друга локальных аномалий сложной, иногда «амебообразной» формы с повышенными и пониженными значениями поля силы тяжести неясного генезиса.

Район Зимстанского узла пересечения ортогональных разломов характеризуется сложным строением поля силы тяжести (рис. 3), но однозначно приурочен к зоне сочленения надпорядковых структур Волго-Уральской антеклизы и Мезенской синеклизы, граница между которыми проводится по глубинному разлому северо-западного простирания, характеризующемуся зоной высокого градиента гравиметрического поля. В поле силы тяжести этот разлом фиксирует границу раздела двух сред с разными физическими свойствами, отделяя высокоплотные породы относительно приподнятого (от 3 до 1.75 км) консолидированного AR-PR1-фундамента ВолгоУральской антеклизы от разуплотненных пород мощного (до 8 км) осадочного чехла Вычегодского прогиба Мезенской синеклизы. Субширотный разлом достаточно уверенно трассируется по зонам пережимов аномалий, участкам затухания интенсивности и разрывам линейных аномалий, коленообразным изгибам.

На детализационной полосе были обнаружены Фроловская и Четдинская интенсивные локальные гравиметрические аномалии, имеющие небольшие размеры в поперечнике (приблизительно 2–4 км), названные нами по ближайшим населенным пунктам, в пределах которых были проведены рекогносцировочные геолого-геофизические работы с целью их заверки.

В результате проведенных полевых рекогносцировочных геолого-геофизических работ на Фроловском участке близ Зимстанского узла пересечения ортогональных разломов нами выявлен куст локальных магнитных аномалий, размер в поперечнике которого достигает 200 м, обогащенный неокатанными хромшпи-

Ðèñ. 3. Схема районирования гравиметрического поля в районе локализации Зимстанского узла пересечения ортогональных разломов

Условные обозначения: 1 – ортогональные разломы и Зимстанский узел их пересечений; 2 – аномалии поля силы тяжести [12], изолинии проведены через 1 мГал; 3 –высокоградиентные полосовые аномалии Кировско-Кажимского авлакогена (II) и Вычегодского прогиба (IV); 4 – низкоградиентные, изометричные – Сысольского свода (I) и Локчимского поднятия (III) Коми-Пермяцкого свода; 5 – Локчимское (IIIа) «трапповое» поле; 6 – параметрические скважины; 7 – сейсмический профиль 011088 [7]; 8 – локальные аномалии гравиметрического поля, отработанные полевыми рекогносцировочными геофизическими работами (Четдинская и Фроловская)

Fig. 3. The scheme of the gravimetric field zoning in the area of the localization of the Zimstan intersection of orthogonal faults Legend: 1 – orthogonal faults and the Zimstan intersection; 2 – anomalies of the gravity field [12], the isolines are drawn through 1 mGal; 3 – high gradient band anomalies of Kirov-Kazhimsky aulacogen (II) and Vychegodsky deflection (IV); 4 – low gradient, isometric – Sysolsky (I) and Komi-Permyatsky (III) uplifts; 5 – Lokchimskoye (IIIa) “trap” field; 6 – parametric wells; 7 – seismic profile 011088 [7]; 8 – local anomalies of the gravimetric field, worked out by reconnaissance geophysical investigations (Chetdinskaya and Frolovskaya)

нелидами идеального октаэдрического габитуса, содержание Cr2O3 в некоторых из них превышает 64 %. Минерагеническая специфика района Зимстанского узла пересечения ортогональных межрегиональных разломов нами предварительно оценивалась как производная основных (щелочно-ультраосновных ?) мантийных магм [14].

При исследовании минерального состава тяжелой фракции Фроловского участка отмечалось, что широкий спектр минералов характерен как для метаморфических, так и для магматических пород, что, вероятно, свидетельствует о наличии в регионе долгоживущих активных зон тектонических нарушений. Эти зоны могут служить подводящими каналами для формирования полезных ископаемых [22], что еще раз показывает необходимость постановки специализированных комплексных научно-исследовательских работ в районе Зимстанского узла.

Заключение

Нам удалось выявить Зимнебрежный, Ваш-кинский и Зимстанский узлы пересечения ортогональных глубинных разломов на территории северо-восточной окраины Русской плиты, а в пределах Тимано-Печорской – Ижма-Печорский и Коротаихинский. Это сделано на основе интерпретации карт магнитных и гравиметрических полей различных масштабов, космогеологических карт и карт разломной тектоники, а также результатов работ по изучению особенностей глубинного строения консолидированной коры Тимано-Североуральского региона и сопредельных территорий Русской и ЗападноСибирской плит в объеме гранитогнейсового и грану-лито-метабазитового структурно-вещественных комплексов по геофизическим данным.

В результате проведенных детализационных работ на северо-восточной окраине Русской плиты (юг Республики Коми) локализовано местоположение Зимстанского узла пересечения глубинных ортогональных разломов и выявлены в его окрестностях интенсивные локальные гравиметрические аномалии (Фроловская, Четдинская и другие), перспективные на предмет обнаружения тел основного (ультраосновного (?)) состава при производстве детальных геологогеофизических работ.

Список литературы Узлы пересечения ортогональных разломов европейского севера России по геофизическим данным

- Аномалии магнитного поля ∆Та. URL: http://geomag.org/models/emag2.htm

- Аномалии магнитного поля ∆Та. URL: https://openmap.mineral.ru/Standard

- Аномалии гравиметрического поля. URL: https://openmap.mineral.ru/Standard

- Башилов В. И. Разломы фундамента севера Восточно-Европейской платформы, их тектоническое значение и методы выявления // Геология и геохимия севера европейской части СССР. М.: МГПИ, 1983. С. 105-119.

- Башилов В. И. Разломы и эндогенные режимы Тимано-Печорского бассейна // Проблемы эволюции тектоносферы. М.: ИОФЗ РАН, 1997. С. 126-146.