В. А. Дедеев и его роль в развитии сырьевой базы нефтегазовой отрасли Тимано-Печорской провинции (в связи с 90-летием со дня рождения)

Автор: Н. Н. Тимонина, Т. В. Майдль, А. Б. Хабаров

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 7 (319), 2021 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена анализу организационной и научной деятельности первого руководителя Отдела геологии горючих ископаемых Института геологии Коми НЦ УрО РАН В. А. Дедеева, известного ученого в области геотектоники и геологии горючих полезных ископаемых, внесшего весомый вклад в изучение условий формирования и закономерностей размещения месторождений нефти и газа в Тимано-Печорской провинции, в решение проблем их геолого-экономической и прогнозной оценки. Важным практическим результатом явился анализ потенциальных ресурсов энергетического сырья Европейского севера России и севера Урала, определение путей их эффективного освоения. Показана роль В. А. Дедеева в подготовке научных кадров, занимающихся изучением и воспроизводством сырьевой базы нефтегазовой отрасли Республики Коми и Ненецкого автономного округа.

Геотектоника, структуры платформенного чехла, седиментационный бассейн, запасы и ресурсы, углеводороды, нефтегазоносный комплекс

Короткий адрес: https://sciup.org/149135695

IDR: 149135695 | УДК: 553.98.048(470.13+470.111) | DOI: 10.19110/geov.2021.7.4

Текст научной статьи В. А. Дедеев и его роль в развитии сырьевой базы нефтегазовой отрасли Тимано-Печорской провинции (в связи с 90-летием со дня рождения)

Разработка месторождений нефти и газа Тимано-Печорской провинции на протяжении уже многих десятилетий играет важнейшую роль в социально-экономическом развитии Республики Коми и Ненецкого автономного округа. Открытие и освоение нефтяных, нефтегазовых и газовых месторождений является заслугой большого коллектива геологов, результатом работ целого ряда производственных и научно-исследовательских организаций.

-

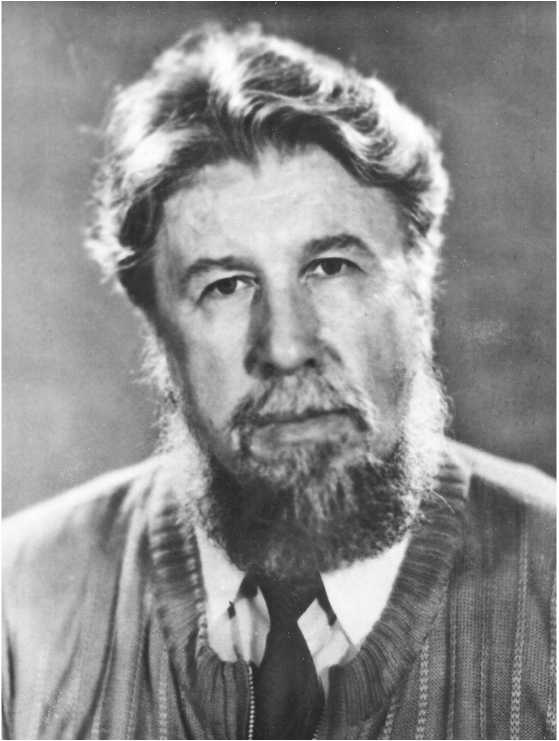

6 июля 2021 года исполнилось 90 лет со дня рождения Владимира Алексеевича Дедеева — доктора геолого-минералогических наук, профессора, ученого, выдающегося исследователя нефтегазоносности Тимано-Печорской провинции, который пользовался

большим авторитетом среди геологов и геофизиков страны (рис. 1).

С начала шестидесятых годов научная деятельность В. А. Дедеева была связана с изучением геологического строения и нефтегазоносности Европейского севера России. Чрезвычайно широк круг разрабатываемых им проблем, к числу которых следует отнести исследования по влиянию закономерностей заложения и развития тектонических структур земной коры, изучение форм и масштабов генерации углеводородов, истории формирования осадочного чехла и его взаимоотношения с фундаментом. Большое внимание В. А. Дедеев уделял разработке рационального поискового комплекса на нефть и газ. Выполненные им исследования позволили существенно уточнить пред-

Рис. 1. В. А. Дедеев. 1985 г.

Fig. 1. V. A. Dedeev. 1985

ставления о тектонике Печорской плиты и севера Урала. Важное практическое значение имеет научное обоснование направлений геологоразведочных работ на нефть и газ в платформенном чехле в пределах Тимано-Печорской провинции и Мезенской синеклизы.

По словам заведующего кафедрой геологии и геохимии горючих полезных ископаемых МГУ В. В. Семеновича, большой заслугой В. А. Дедеева явилось создание крупного научного коллектива, состоящего из молодых творчески одаренных высокоэрудированных ученых, исследования которых по теоретическому значению и практической ценности находились на уровне лучших мировых научных разработок.

Под его руководством в Институте геологии Коми филиала АН СССР были составлены многочисленные структурно-тектонические, неотектонические, палео-тектонические и нефтегазогеологические карты. Разработан рациональный комплекс тектонических, геолого-геохимических региональных, зональных и локальных критериев прогноза нефтегазоносности Печорского осадочного бассейна. Изучена геологическая эволюция зон нефтегазогенерации и аккумуляции по всем нефтегазоносным комплексам. Все это послужило основой для выявления главных закономерностей в распределении залежей в разрезе и по площади бассейна.

-

В. А. Дедеевым опубликовано более 150 печатных трудов, 20 из которых — монографии. Эти работы отличаются глубиной анализа фактического материала, обоснованностью выводов.

Начало геологических исследований

-

В. А. Дедеев родился 6 июля 1931 года в г. Ленинграде. В 1954 году окончил нефтяной факультет Ленинградского горного института, по окончании которого по распределению поступил на работу во Всесоюзный научно-исследовательский геологоразве- 32

дочный нефтяной институт (ВНИГРИ). В то время объектами его исследований были Полярный Урал, север Западной Сибири, Большеземельская и Малоземельская тундра, Северный Тиман и Мезенская синеклиза. За время работы во ВНИГРИ В. А. Дедеевым было опубликовано 53 работы, посвященные тектонике и перспективам нефтегазоносности Западной Сибири и севера Русской платформы.

Результаты изучения геологического развития Щучьинского синклинория, с которого началась творческая биография В. А. Дедеева, легли в основу его кандидатской диссертации. В работе была также приведена оценка перспектив нефтеносности Щучьинского синклинория [7].

В 1967 году Владимир Алексеевич перешел на работу в Институт геологии и геохронологии докембрия, где возглавил подготовку тектонической карты фундамента территории СССР. Дальнейшие его исследования были связаны с определением геотектонического плана Полярного Урала и оценкой его соотношения с Таймыром и Пай-Хоем. В. А. Дедеев занимался проблемами геологии и перспективами нефтегазоносности северной части Тимано-Печорской провинции, итогом этой деятельности стало крупное обобщение всех имеющихся на тот момент данных и результатов полевых наблюдений по стратиграфии, тектонике, гидрогеологии и нефтегазоносности этой территории [5].

В 1971 году в МГУ он защитил докторскую диссертацию «Сравнительная тектоника молодых и древних платформ СССР», которая представляла собой обобщение многолетних исследований Западной Сибири, Русской платформы и Средней Азии.

Деятельность по развитию сырьевой базы топливно-энергетического комплекса Республики Коми

В 1975 г. Владимир Алексеевич Дедеев перешел на работу в Институт геологии Коми филиала АН СССР, где был организован отдел геологии горючих ископаемых (ОГГИ), в котором началась разработка широкого круга проблем, связанных с геологическим строением и нефтегазоносностью Печорского седиментационного бассейна (рис. 1).

К этому времени на территории республики был достигнут значительный уровень добычи нефти и газа, образовались новые центры нефте- и газодобычи на севере, завершено сооружение трубопроводной системы.

Объемы разведочного бурения в начале 70-х превысили 100 тыс. м, а в 1988 г. достигли максимума — 315 тыс. м. За 15 лет (1961–1975 гг.) было пробурено 1675 тыс. пог. м поисково-разведочных скважин и открыто 29 месторождений.

Актуальность создания отдела геологии горючих ископаемых в Институте геологии Коми филиала АН СССР была обусловлена огромным объемом новой геологической информации. Он был настолько велик, что ТПО ВНИГРИ и геологическая служба «Ухтанефте-газгеологии» едва справлялись с первичной обработкой полученного материала, на какие-либо серьезные научные обобщения и прогнозы просто не хватало ни времени, ни сил. Целью нового подразделения Института геологии являлись сбор, обобщение и фун-

даментальные исследования в области нефтегазоносности Тимано-Печорской провинции, а также прогноз новых перспективных зон нефтегазонакопления.

В отделе были созданы два подразделения: лаборатория нефтегазоносных формаций и лаборатория тектоники. К концу 70-х годов отдел по численности стал одним из наиболее крупных и плодотворно работающих подразделений института. В отделе работали такие специалисты в области региональной геологии и тектоники как В. Г. Гецен, Н. И. Тимонин, В. В. Юдин. В. П. Якуцени возглавила лабораторию геологии природных газов, Л. З. Аминов — лабораторию геологии нефти. Значительный вклад в исследование нефтегазоносности внесли молодые сотрудники, в основном выпускники МГУ: Н. А. Малышев, Е. О. Малышева, В. А. Жемчугова, Т. В. Майдль, Н. В. Беляева, В. А. Песецкая, И. Н. Рыжов и др. Залогом успешной работы отдела была добротная база региональных геологических исследований, получивших развитие в институте (рис. 2).

В. А. Дедеев продолжил исследования в области глубинной тектоники [11]. Однако значительную часть времени он, в связи с задачами нового отдела, посвящал анализу структур платформенного чехла. В 1982 г. под его руководством вышла коллективная монография «Структура платформенного чехла европейского Севера СССР», в которой впервые было дано четкое районирование территории [29].

В 80–90-х гг. XX века В. А. Дедеев много внимания уделял исследованиям в области общей геотектоники. В частности, в монографии «Происхождение структур земной коры» приведено описание земной коры и всех ее структурных элементов — от литосферных плит до экзогенных дислокаций включительно [16].

Одним из основных направлений работы В. А. Дедеева и руководимого им коллектива сотрудников в Институте геологии был анализ тектонических факторов нефтегазоносности осадочных бассейнов европейской части России, главным образом Тимано-Печорского, в меньшей степени — Мезенского и Средне-Русского [19, 24].

Он считал, что при выявлении тектонических критериев нефтегазоносности любого седиментационного бассейна учитываются следующие вопросы: природа и тектоническая принадлежность рассматриваемого бассейна; режим эпейрогенических движений, определяющих время жизни бассейна, скорость осадконакопления, глубина погружения, объем и литологоформационный состав осадочных образований; интенсивность и время проявления дизъюнктивных и пликативных движений, обуславливающих местоположение и масштабы зон нефтегазонакопления, время формирования, переформирования и разрушения залежей углеводородов.

Под редакцией В. А. Дедеева были подготовлены палеогеологические, палеотектонические и современные структурные карты, карты дизъюнктивной тектоники и неотектоники Печорского седиментационного бассейна, позволившие воссоздать характер его геологической эволюции, изменение структурного облика, оценить время, масштабы и роль структуроформирующих движений в процессе нефтегазообра-зования и нефтегазонакопления [1, 2, 8, 14, 33].

В дальнейшем анализ тектонических факторов и распределение залежей углеводородов в платформенном чехле Печорского бассейна показал достаточно устойчивую связь между интенсивностью тектонических движений и типом скоплений углеводородов. Менее дислоцированные, относительно стабильные структурные зоны характеризуются преимущественным распространением нефтяных месторождений, а более дислоцированные, мобильные — смешанным составом скоплений углеводородов. В частности, почти все запасы газа в бассейне сосредоточены в наиболее тектонически мобильных зонах (Предуральском краевом прогибе и Печоро-Колвинском авлакогене).

На основе анализа истории тектонического развития региона и современного структурного плана осадочного чехла В. А. Дедеев совместно с коллегами (Л. З. Аминовым, Н. И. Тимониным, Г. Д. Удотом, В. В. Юдиным и др.) провел нефтегазогеологическое

Рис. 2. В. А. Дедеев с коллегами на геологическом съезде. Слева направо: В. А. Молин, В. А. Дедеев, Н. В. Калашников, В. В. Хлыбов, В. А. Чермных

Fig. 2. V. A. Dedeev with colleagues at the Geological Congress. From left to right: V. A. Molin, V. A. Dedeev, N. V. Kalashnikov, V. V. Khlybov, V. A. Chermnykh

районирование Тимано-Печорскоой провинции. Были выделены две категории нефтегазоносных областей: внутриплитные и окраинноплитные, — при этом было установлено, что основные геологические запасы углеводородов в регионе сосредоточены во внутри-плитных, преимущественно нефтеносных областях. Концентрация запасов в крупных месторождениях здесь ниже, чем в окраинноплитных нефтегазоносных областях. Подобное отличие внутри- и окраинноплитных областей, по мнению В. А. Дедеева, является основной региональной закономерностью в размещении залежей углеводородов в Тимано-Печорской провинции. В результате проведенных исследований было установлено, что зональной особенностью нефтегазонакопления является то, что наиболее крупные месторождения и основные разведанные запасы нефти и газа сосредоточены в структурах второго порядка, которые формировались в мезозойское время [18, 23, 30, 31].

Одним из важных направлений в области нефтегазовой геологии, которое стало развиваться в ОГГИ под руководством и при участии В. А. Дедеева, можно назвать изучение генетических связей между цикличностью седиментации и закономерным распределением залежей углеводородов в пределах осадочных бассейнов. В. А. Дедеевым совместно с Л. З. Аминовым и другими сотрудниками была разработана методика выделения и корреляции нефтегазоносных комплексов (НГК) на основе анализа цикличности седиментации в осадочных бассейнах. В истории развития региона было выделено пять циклов седиментогенеза первого порядка, каждый из которых подразделен на ряд фаз, в течение которых формировались соответствующие им литолого-фациальные комплексы пород. Парагенетический ряд пород, характеризующийся последовательным образованием нефтепроизводящих и нефтегазосборных толщ и обеспечивающий аккумуляцию генерированных в них углеводородов, В. А. Дедеев и его коллеги относили к региональному нефтегазоносному комплексу [9, 10, 12, 23, 26, 36].

Они апробировали свои идеи на примере Печорского осадочного бассейна, а затем на Волго-Уральском, Западно-Сибирском, Балтийском и других бассейнах. В дальнейшем были выработаны критерии прогноза нефтегазоносности для платформенных седиментационных бассейнов, которые позволяли прогнозировать характер распределения и масштабы концентрации ресурсов углеводородов как в пределах определенных региональных НГК, так и в различных частях нефтегазосборных горизонтов осадочных бассейнов [10].

Проблемы цикличности седиментации постепенно трансформировались в более широкое направление, связанное с изучением закономерностей формирования седиментационных бассейнов, их морфогенетической систематизацией, исследованием эволюционно-генетических соотношений с более крупными геологическими структурами — подвижными поясами Земли, — анализом онтогенеза нефти и газа и прогнозом их ресурсов.

-

В. А. Дедеевым совместно с Л. З. Аминовым было установлено, что в процессе становления и развития планетарных подвижных поясов (Урало-Монгольского, Атлантического, Альпийского, Тихоокеанского, 34

Арктического и др.) в разных геодинамических условиях возникали, развивались разновозрастные бассейны седиментации, определившие накопление значительных масс органического вещества. Это нашло отражение в современном распределении ресурсов горючих ископаемых как по планетарным структурам разного возраста и генезиса, так и по осадочным бассейнам [10].

Большое внимание уделялось изучению процесса образования твердых горючих ископаемых и определению зон максимального накопления, а также выявлению причин, повлиявших на концентрацию органического вещества, разработку современной технологии переработки угля и горючих сланцев, а также их комплексного использования. В. А. Дедеев с коллегами доказали, что основные геологические ресурсы каменного угля приурочены к регрессивным отложениям главных циклов седиментации [15, 20, 25]. Для подобных угленосных формаций характерны значительные площади распространения, широкий диапазон преобразований и высокое качество угля. Наиболее богатые угленосные площади связаны с зонами сочленения платформ и осадочных сооружений — с краевыми прогибами (Печорский, Ленский, Аппалачский и другие угольные бассейны).

Основными задачами при исследовании сланце-носности Печорского и Мезенского бассейнов В. А. Дедеев считал изучение процессов образования сланцев, выявление причин, приведших к высокой концентрации органического вещества в отложениях, разработку современных технологий переработки этого вида полезных ископаемых. Отдавая отчет в том, что при наличии промышленных запасов нефти и газа, разведка горючих сланцев как энергетического сырья имеет второстепенное значение, В. А. Дедеев полагал, что в дальнейшем они могут иметь большое экономическое значение, им были разработаны рекомендации по возможному комплексному использованию этого вида сырья [3, 6, 27, 34].

-

В. А. Дедеев не ограничивался только фундаментальными исследованиями в геологии, он активно участвовал во внедрении своих результатов в практику. Он был не только неизменным участником многих геологических конференций Республики Коми, но также одним из активных их организаторов [4, 21, 22, 32, 35]. Он принимал активное участие в разработке проектов решений конференций как в области освоения топливно-энергетических ресурсов, так и других видов минерального сырья. Много внимания он уделял подготовке информационных материалов, заключений и докладных записок для органов исполнительной власти Республики Коми, в которых рассматривал проблемы, связанные с перспективами развития топливноэнергетического комплекса.

Под его руководством был разработан «Комплексный проект геологоразведочных работ на нефть и газ в южных районах Коми АССР на XII пятилетку и последующие годы» (1986 г.), «Целевая программа геологоразведочных работ на нефть и газ на западном склоне Урала» (1987 г.). Он принимал активное участие в составлении и обсуждении целевых программ и годовых планов развития геологоразведочных работ ПГО «Ухтанефтегазгеология», «Архангельскгеология», «Севзапгеология».

-

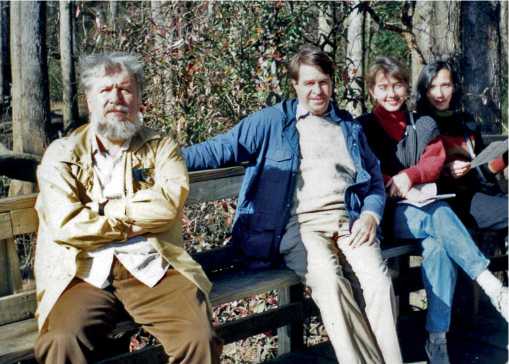

В. А. Дедеев внес большой вклад в подготовку высококвалифицированных кадров: он осуществлял научное руководство не только сотрудниками отдела, но и геологами-практиками (рис. 3).

Под его руководством и при его активном участии проводились совместные исследования с американскими учеными. В 1990 году было подписано Соглашение о сотрудничестве между Институтом геологии Коми НЦ УрО РАН и Институтом наук о Земле и ресурсах (ESRI) г. Колумбия (штат Южная Каролина, США) (рис. 4).

В рамках совместных исследований проводилась разработка темы «Печорский и Мезенский нефтегазоносные бассейны» (1991–1995 гг.). Целью исследований было создание комплексных моделей строения, формирования и нефтегазоносности седиментационных бассейнов. Результатом исследований явились научные отчеты и публикации как в российских, так и в американских научных журналах [37].

Заключение

Как оказалось, создание в Институте геологии Коми филиала АН СССН отдела геологии горючих ископаемых было своевременным. В течение 1976–1980 гг. была значительно расширена территория поисковых работ, особенно в слабоизученных северных и северовосточных районах провинции — на Печоро-Кожвинском мегавале, Шапкина-Юрьяхинском вале, Хорейверской, Косью-Роговской и Коротаихинской впадинах, Варандей-Адьзвинской структурной зоне, северной части Колвинского мегавала. Всего за этот период было пробурено 1228 тыс. пог. м скважин, открыто 17 месторождений.

Именно в этот период геологи столкнулись с проблемой усложнения объектов поиска, значительная часть которых оказалась приуроченной к неоднород-

Рис. 4. В. А. Дедеев, Стивен Шемел, Е. О. Малышева в г. Колумбия (штат Ю.Каролина, США). 1992 г.

Fig. 4. V. A. Dedeev, Steve Shemel, E. O. Malysheva in Columbia, SC, the USA. 1992

ным карбонатным резервуарам, находящимся вне крупнейших линейных поднятий, что и повлекло за собой увеличение затрат на подготовку объектов к бурению, их опоискование и разведку, впоследствии произошло резкое снижение эффективности поисково-разведочных работ. В этой ситуации необходимо было выйти на новый уровень обобщения имеющихся материалов. Институт геологии и ОГГИ внесли большой вклад в обоснование перспектив промышленной нефтегазоносности северной части Предуральского краевого прогиба, Западного Притиманья, Мезенской впадины и Большеземельской тундры. Были разработаны теоретические основы эволюционной модели онтогенеза горючих ископаемых, морфогенетические критерии оценки перспектив ресурсов горючих ископаемых.

Рис. 3. Коллектив отдела геологии горючих ископаемых во главе с В. А. Дедеевым. 1995 г.

Fig. 3. Team of Fuels Geology Department headed by V. A. Dedeev. 1995

Научные изыскания В. А. Дедеева оказали значительное влияние на стратегию поисково-разведочных работ в Тимано-Печорской провинции, наращивание сырьевой базы и развитие территориального топливно-энергетического комплекса. В настоящее время, учитывая постепенное истощение запасов нефти и газа, необходимы продолжение геологических исследований, выявление и оценка перспективных зон нефте-газонакопления в слабоизученных и удаленных районах, подготовка новых центров добычи углеводородного сырья.

Авторы статьи выражают искреннюю благодарность рецензентам, ценные советы и рекомендации которых помогли улучшить ее качество.

Список литературы В. А. Дедеев и его роль в развитии сырьевой базы нефтегазовой отрасли Тимано-Печорской провинции (в связи с 90-летием со дня рождения)

- Атлас геолого-палеогеографических карт Русской платформы и ее геосинклинального обрамления. Ч. 1. Поздний докембрий и палеозой. М-б 1:5000000. (Листы 10–23, силур-девон) / Гл. ред. А. П. Виноградов. М.-Л.: Изд. Министерства геологии и охраны недр СССР, АН СССР, 1961.

- Богацкий В. И., Шарданов А. Н., Дедеев В. А., Юдин В. В. Тектоника Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции (объяснительная записка к «Структурно-тектонической карте Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции» м-ба 1:1000000). Сыктывкар, 1989. 28 с.

- Воркутинский угленосный геолого-промышленный район: структура запасов и направления комплексного освоения / И. Б. Гранович, Ю. В. Степанов, В. А. Молин, С. В. Рябин кин и др. Сыктывкар, 1994. 272 с.

- Геология природных углеводородов европейского Севера России (флюидные углеводородные системы) / Л. А. Анищенко, С. Н. Павлова, С. А. Забоева. Сыктывкар, 1994. 179 с.

- Геология и перспективы нефтегазоносности северной части Тимано-Печорской области / Н. М. Заломина, А. К. Запольнов, В. С. Кравец и др. Л.: Недра, 1965. 274 с. (Тр. ВНИГРИ; вып. 245).

- Горючие сланцы европейского Севера СССР / Л. Ф. Васи льева, Л. А. Дурягина, В. М. Капитанов и др. Сыктывкар, 1989. 152 с.

- Дедеев В. А. О нефтеносности палеозойских отложений Щучьинского района // Геология нефти. 1958. № 4. С. 17–21.

- Дедеев В. А. Тектоническая карта докембрийского фундамента Русской плиты // Геотектоника. 1972. № 3. С. 27–36.

- Дедеев В. А., Аминов Л. З. Нефтегазоносные комплексы седиментационных бассейнов. Печорский нефтегазоносный бассейн (геология, геохимия). Сыктывкар: Коми НЦ УрО АН СССР, 1988. 132 с. (Тр. Ин-та геологии Коми науч. центра УрО АН СССР; вып. 64).

- Дедеев В. А., Аминов Л. З. Седиментационные бассейны Урало-Монгольского подвижного пояса (в связи с нефтегазоносностью). Сыктывкар, 1991. 44 с. (Науч. докл. Коми НЦ УрО АН СССР; вып. 270).

- Дедеев В. А., Шустова Л. Е. Геоблоки европейской части СССР. Сыктывкар, 1976. 51 с. (Науч. докл. Коми фил. АН СССР; вып. 25).

- Дедеев В. А., Куликов С. П. Основы процессов нефтегазонакопления (на примере Зап.Сибири). Л.: Наука, 1977. 144 с.

- Дедеев В. А., Куликов С. П. Геотектонические режимы. СПб: Наука, 1994. 178 с.

- Дедеев В. А., Юдин В. В. Геодинамическая модель Печорской плиты. Сыктывкар, 1987. 12 с. (Науч. докл. Коми фил. АН СССР.; вып. 171).

- Коксующиеся угли Печорского бассейна / И. С. Бредихин, И. Б. Гранович и др. Сыктывкар: Коми фил. АН СССР, 1985. 129 с.

- Куликов П. Н., Дедеев В. А. Происхождение структур земной коры. Л.: Наука, 1988. 264 с.

- Методика изучения внутренней структуры фундамента платформы. Л.: Недра, 1972. 158 с.

- Научная основа развития поисково-разведочных работ на нефть и газ в Тимано-Печорской провинции / Л. З. Аминов, Н. И. Тимонин и др. // Минерально-сырьевые ресурсы Европейского Северо-Востока СССР. Сыктывкар, 1986. С. 72—86.

- Научные основы развития поисково-разведочных работ на нефть и газ в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции / Н. А. Малышев, Л. З. Аминов, А. С. Головань и др. Сыктывкар, 1987. 125 с.

- 20.Печорский угольный бассейн: состояние сырьевой базы и перспективы ее развития / И. С. Бредихин, В. П. Подоплелов и др. Сыктывкар: Коми фил. АН СССР, 1982. 50 с. (Сер. «Науч. рекоменд. — нар. хоз-ву»; вып. 35).

- 21.Проблемы комплексного использования минерально-сырьевых ресурсов Северо-Востока европейской части СССР / Л. З. Аминов, Д. Н. Литошко, С. В. Лыюров и др. Сыктывкар: Коми НЦ УрО РАН. 40 с. (Сер. «Науч. рекоменд. — нар. хоз-ву»).

- Прогноз качества и ресурсы компонентов природных газов Европейского Северо-Востока СССР / В. П. Якуцени, Л. А. Анищенко, В. В. Тихомиро Сыктывкар: Коми фил. АН СССР, 1980. 60 с. (Сер. «Науч. рекоменд. — нар. хоз-ву»).

- Прогноз нефтегазоносности Тимано-Печорской провинции / В соавт. с Л. З. Аминовым, Н. И. Тимониным, Г. Д. Удотом и др. Сыктывкар: Коми фил. АН СССР, 1981. 48 с. (Сер. «Науч. рекоменд. — нар. хоз-ву»; вып. 27).

- Прогноз нефтегазоносности Мезенского седиментационного бассейна / Б. А. Пименов, Л. З. Аминов, А. З. Панева, В. А. Песецкая, В. Э. Морейн, Ю. И. Зытнер. Сыктывкар: Коми НЦ УрО АН СССР, 1989. 60 с. (Сер. «Науч. рекоменд. — нар. хоз-ву»; вып. 80).

- Прогноз угленосности Европейского Севера СССР / И. С. Бредихин, И. Б. Гранович и др. Сыктывкар: Коми фил. АН СССР. 41 с. (Сер. «Науч. рекоменд. — нар. хоз-ву»; вып. 28).

- Региональные и зональные критерии прогноза нефтегазообразования в Печорском седиментационном бассейне. /Л.З.Аминов, В.Ф.Удот и др. // Печорский нефтегазоносный бассейн (критерии перспективной оценки) Сыктывкар, 1985. С. 90–100. (Тр. Ин-та геологии Коми фил. АН СССР; Вып. 52).

- Ресурсы и народнохозяйственное использование углей Печорского бассейна / И. Б. Гранович, В. П. Куклев и др. Сыктывкар, 1988. 116 с.

- Структурно-тектоническая карта Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции. М-б 1:1000000 / В. И. Богацкий, В. В. Юдин и др. М.: Изд-во ПГО «Центргеология» Мингео СССР, 1988.

- Структура платформенного чехла европейского Севера СССР / В. Г. Гецен, И. В. Запорожцева, А. Г. Кузнецов и др. Л.: Наука, 1982. 200 с.

- Тектонические критерии прогноза нефтегазоносности Печорской плиты / Л. З. Аминов, В. Г. Гецен, И. В.Запорожцева, Н. А. Малышев, Н. И. Тимонин, В. В. Юдин. Л.: Наука, 1986. 217 с.

- Тектоническое районирование Уральской складчатой области по геолого-геофизическим данным. Тектоника северо-востока Европейской платформы. Сыктывкар, 1988. С. 5–24. (Тр. Ин-та геологии Коми науч. центра УрО АН СССР; вып.68).

- Топливно-энергетическая база Европейского Северо-Востока СССР / Л. З. Аминов Ю. И. Зытнер и др. Сыктывкар. 304 с.

- Тектоническая карта Печорской плиты / В соавт. С В. В. Юдиным, В. Г. Геценом, Н. И. Тимониным и др. Сыктывкар, 1985. 12 с. (Науч. докл. Коми фил. АН СССР; вып. 142).

- Угленосная формация Печорского бассейна / Гранович И. Б., Калашников Н. В., Канев Г. П., Куклев В. П. и др. Л.: Наука, 1989. 177 с.

- Фишман М. В., Юшкин Н. П., Дедеев В. А. Минерально-сырьеые ресурсы Европейского Северо-Востока. Состояние, перспективы, проблемы освоения // Тр. Х геол. конф. Коми АССР. Сыктывкар, 1985. 52 с. (Науч. докл. Коми фил. АН СССР).

- Цикличность седиментогенеза и нефтегазоносность седиментационных бассейнов / В соавт. с Л. З. Аминовым // Геология и полезные ископаемые Европейского Северо-Востока СССР. Сыктывкар. С. 64–65. (Тр. Ин-та геологии Коми фил. АН СССР; вып. 44).

- Dedeev V. A., Aminov L. Z., Schamel S. Stratigraphic distribution of oil and gas resources of the Timan-Pechora basin // International Geology Review. 1994. V. 36. № 1. Pp. 24–32.