В функциональное состояние ортопедотравматологического больного: диагностика и коррекция процессе лечебно-реабилитационных мероприятий

Бесплатный доступ

Представлен краткий обзор достижений сотрудников отдела физиологии РНЦ «ВТО» имени академика Г.А. Илизарова за период с начала 90-х годов по настоящее время в области исследований функциональных состояний систем и органов, закономерно возникающих в процессе лечения ортопедотравматологических больных методом чрескостного остеосинтеза. Обсуждаются рациональные подходы и перспективные направления в изучении функционального состояния ортопедотравматологического больного, ориентированные на оптимизацию реабилитационного процесса и своевременную коррекцию лечебно-восстановительных мероприятий. Резюмируется, что основу функциональной диагностики при лечении ортопедотравматологических заболеваний должен составлять процессный подход, который зиждется на принципе экономизации реабилитационных мероприятий и позволяет разрабатывать эффективные диагностико-реабилитационные стандарты.

Чрескостный остеосинтез, функциональное состояние больного, процессный подход

Короткий адрес: https://sciup.org/142121149

IDR: 142121149

Текст научной статьи В функциональное состояние ортопедотравматологического больного: диагностика и коррекция процессе лечебно-реабилитационных мероприятий

Развитие функциональной диагностики в Российском научном центре имени академика Г.А. Илизарова как направления, ориентированного на исследование функциональных состояний, закономерно возникающих в процессе чрескост-ного дистракционного и компрессионного остеосинтеза, насчитывает длительную историю. Фактически с момента организации в 1971 году КНИИЭКОТа старейшие сотрудники Центра – д.м.н., профессор В.А. Щуров и д.б.н., профессор А.П. Шеин приступили к планомерному изучению особенностей кровоснабжения [1] и функционального состояния нервно-мышечного аппарата [2] конечностей, проявляющихся в процессе чреско-стного дистракционного остеосинтеза. Цикл публикаций 70-80-х годов, в которых были отражены результаты исследований указанных сотрудников, позволил воссоздать объемную картину физиологических событий, происходящих на различных этапах чрескостного дистракционного и компрессионного остеосинтеза как в заинтересованных сегментах удлиняемой конечности, так и на уровне целостного организма. С середины 90-х годов прошлого столетия в работе сотрудников отдела физиологии начинается новый этап, который характеризуется с одной стороны, более углубленным исследованием функциональных состояний систем и органов в процессе удлинения конечностей, а с другой - активным изучением терапевтического эффекта дополнительных немедикаментозных воздействий, осуществляемых с целью сокращения сроков лечения ортопедотравматологических больных. Об этом свидетельствует смещение акцентов в публикациях сотрудников отдела, отражающих различные аспекты реабилитационного процесса. Так, в работах д.м.н. Т.И. Долгановой отражены аспекты динамики функционального состояния системы кровообращения при лечении методом чрескостного остеосинтеза открытых переломов голени [3] и особенности реактивности сосудистого русла при применении гипербарической оксигенации [4]; в публи- кациях д.м.н. А.Н. Ерохина содержится анализ функционального состояния ортопедотравматологических больных при сочетанном применении чрескостного остеосинтеза, рефлексотерапии и электромиостимуляции [5, 6]; к.б.н. М.С. Сайфутдинов в соавторстве д.б.н. А.П. Шеиным разрабатывали принципы и подходы функционального биоуправления при чрескостном остеосинтезе [7]. В связи с открытием нейрохирургического отделения в РНЦ «ВТО» в начале 90-х годов сотрудники отдела физиологии стали исследовать функциональные феномены, разворачивающиеся на различных этапах реабилитации спинальных больных. В частности, д.б.н. Е.Н. Щурова обнаружила, что у больных с позвоночноспинномозговой травмой в остром и раннем периодах существует взаимосвязь функционального улучшения спинного мозга и степени восстановления локального кровотока спинного мозга [8], к.м.н. А.А. Скрипников под руководством д.б.н. А.П. Шеина исследовал изменения количественных и качественных характеристик ЭЭГ под влиянием лечения по методике вазоактивной краниоостеопластики у больных с последствиями полушарного инсульта в бассейне средней мозговой артерии [9].

В работах, к.б.н. Д.В. Долганова [10]., д.б.н. Т.И. Менщиковой [11] и к.б.н. Л.А. Гребенюк [12] нашли отражение вопросы, связанные с изучением возможностей оптической компьютерной топографии, ультразвуковой диагностики, а также функциональные изменения, происходящие в кожном покрове при дозированной дистракции.

В настоящее время интерес к функциональной диагностике в ортопедии и травматологии продолжает нарастать, поскольку определение функциональных состояний в процессе лечения ортопедотравматологического больного во многом обусловливает адекватность и оптимальность реабилитационных мероприятий. Функциональное состояние - это понятие, отражающее потенциальную физиологическую дееспособность. Уровень функционального состояния обусловлен реальным соотношением локальных и системных взаимодействий и по-сути дела определяет способность реализовать успешную стратегию жизнедеятельности. В этом понятии содержится два аспекта - индивидуальный и общеусредненный. Первый выступает в качестве уникального феномена, явления, которое непосредственно регистрируется, наблюдается, второе играет роль меры, позволяющей сравнить индивидуальное со средним, с эталоном и дать индивидуальному оценку - качественную и количественную.

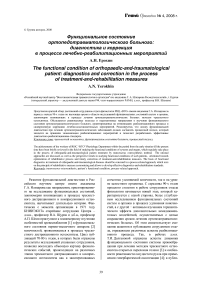

Оценка собственно функционального состояния является, по-видимому, наиболее важным и значимым аспектом в повседневной деятельности врача. Эта важность обусловливается тем, что при ежедневном контакте с больным врач решает основной вопрос - как в максимально короткий срок повысить функциональные возможности пациента, не выходя при этом за рамки оптимального состояния его систем и органов? Очевидно, что для успешного решения этой задачи необходимо оценить уровень функционального состояния пациента. Эта объемная задача разбивается на две глобальные подзадачи: объективную и субъективную оценку функционального состояния пациента. В свою очередь, объективная составляющая разделяется на ряд пунктов, которые имеют важное значение для совокупной оценки функционального статуса: оценка функционального состояния систем, имеющих первостепенное значение для успешной реализации программы реабилитации ортопедотравматологического больного (рис. 1) и оценка динамики смещения функционального состояния в процессе реабилитационных воздействий - негативная или позитивная. Субъективная составляющая подразделяется на две части: самооценка пациентом своего статуса и оценка функцио- нального состояния пациента врачом.

Рис. 1. Общее функциональное состояние ортопедотравматологического больного, обусловливается совокупной составляющей ведущих анатомофизиологических систем: ОПДС - опорнодвигательной системы, ДС - дыхательной системы, ЦНС - центральной нервной системы, ПС - пищеварительной системы, ВНС - вегетативной нервной системы, ИС - иммунной системы, ССС - сердечно-сосудистой системы

Рис. 2 Субъективная оценка функционального состояния ортопедотравматологического больного

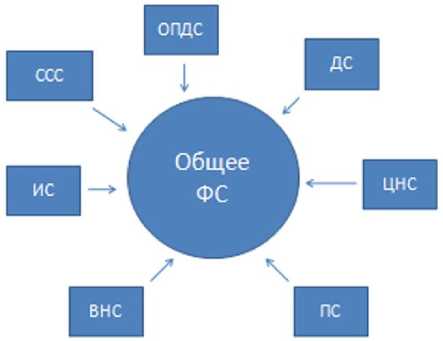

Таким образом, по нашему мнению, основу функциональной диагностики при лечении ортопедотравматологических заболеваний должен составлять процессный подход (рис. 3).

Такой подход, позволяет реализовать принцип экономизации реабилитационных воздействий. Поскольку врач решает основную задачу -увеличение до приемлемого (нормального) уровень объективного статуса и субъективного состояния конкретного пациента теми средствами и способами, которыми он располагает, постольку в рамки решения этой задачи входят три оптимума: время (t), средства (C) и энергии (E): ФС=txCxE .

В данном контексте время - продолжительность реабилитационной работы, средства -предметы, используемые для жизнеобеспечения в период лечения, приборы, оборудование и медикаменты, энергия - то количество усилий, которые затрачивают пациент и медицинский персонал в процессе реабилитации. Для оптимального решения этой триединой задачи необходим физиологически взвешенный подход. Под этим мы понимаем такую реабилитационную стратегию, в которой оценка функционального состояния и реабилитационные воздействия представляют единое неразрывное целое. Другими словами речь идет об алгоритме (четкой последовательности действий) реабилитации, которая, с одной стороны, стандартизирует действия врача, а с другой - не сковывает его активного вмешательства в реабилитационный процесс. Реализацию указанного принципа поясним на следующем примере. Известно, что в процессе ортопедотравматологических заболеваний может развиться состояние, которое именуют как состояние периферической нейропатии (рис. 4).

Рис. 3. Процессный подход при проведении диагностико-реабилитационных мероприятий у ортопедотравматологического больного. ФС - функциональное состояние

Рис. 4. Диагностико-реабилитационный алгоритм при периферической нейропатии

Оно сопровождается снижением произвольной активности нервно-мышечного аппарата, что клинически выражается в резком уменьшении или иногда даже отсутствии произвольных движений сегментов, контролируемых теми мышцами, которые иннервируются заинтересованным двигательным нервом. Это локальное расстройство, как правило, сопровождается снижением самочувствия, повышением уровня тревожности, что вполне понятно и не требует подробного комментария. Наш многолетний опыт показал, что применение у таких пациентов аурикулопрессуры приводит к позитивной динамике указанных признаков. Однако наблюдаются и такие случаи, когда динамика недостаточно позитивна, и, пользуясь разработанным нами диагностико-реабилитационным алгоритмом, мы применяем на втором круге сочетание аурикулопунктуры с корпоральной акупунктурой с последующей диагностикой. В том случае, когда признаки (амплитуда, частота произвольной миограммы, контурирование заинтересованной мышцы, появление произвольных движений) достигают указанной на схеме величи- ны, проявляя позитивную динамику, курс рефлексотерапии прекращают. В случае отсутствия позитивной динамики – повторение цикла через две недели. Такой подход, основывающийся по своей сути на принципе экономизации реабилитационных мероприятий, апробирован нами в течение последних 10 лет (пролечено 128 пациентов) и принес неплохие клинические результаты. Характерно то, что данный цикл можно прервать в любой точке в том случае, если функциональное состояние пациента достигло желаемого уровня. Таким образом, пользуясь данным подходом, можно эффективно решать диагностико-реабилитационные задачи, возникающие в процессе реабилитации ортопедотравматологических больных. Следует лишь только правильно расставить акценты в реализации каждого процесса, направленного на повышение уровня функционального состояния заинтересованной системы и отметить узловые моменты, связанные со своевременной функциональной диагностикой, позволяющей определить знак динамики контролируемой функции.