В. И. Ламанский и евразийство: «Колумб» «Континента Евразия»

Автор: Вахитов Р.Р.

Журнал: Русско-Византийский вестник @russian-byzantine-herald

Рубрика: История философии

Статья в выпуске: 1 (20), 2025 года.

Бесплатный доступ

П. Н. Савицкий сравнивал «открытие Евразии» (как срединного месторазвития Старого Света) с открытием Америки и указывал, что совершил его русский географ и славист В. И. Ламанский. Данная статья посвящена выяснению соотношений взглядов Ламанского о Среднем мире «Большой Евразии» и взглядов евразийцев о «Евразии». «Средний мир» Ламанского был шире «Евразии» Савицкого и включал в себя земли Югославии, Греции, Сирии и европейской Турции. При его «конструировании» Ламанский применял два критерия - родственно-языковой и религиозный. Однако политическая практика конца XIX и начала XX в. убедительно показала ошибочность доктрины панславизма. Поворот Болгарии в сторону Германии и Греции в сторону Англии развеял панславистские иллюзии. Евразийцы, конструкторы свой «Средний мир» - Евразию, предложили другие критерии - географический и фактор «общей исторической судьбы», определившие иные границы. Методологической базой для евразийцев стал «онтологический структурализм», в рамках которого на месте единства «родового», основанного на общем происхождении, было поставлено сложное структурное единство.

В. и. ламанский, п. н. савицкий, средний мир, греко-славянский мир, евразия, панславизм, евразийство, структурализм

Короткий адрес: https://sciup.org/140309240

IDR: 140309240 | УДК: 1(470)(091)(092):327.39(-16):81:1 | DOI: 10.47132/2588-0276_2025_1_67

Текст научной статьи В. И. Ламанский и евразийство: «Колумб» «Континента Евразия»

1. Введение

Христофор Колумб (1451–1506) открыл новый, ранее неведомый европейцам1 материк — Америку. Но, как известно, сам Колумб значения своего открытия так и не осознал: до конца своей жизни он думал, что его каравеллы достигли берегов Индии и что, таким образом, им был обнаружен новый путь в Индию. Именно поэтому новые западные владения испанской короны получили название Вест-Индии («западной Индии»), а их коренных жителей стали звать «индейцами». Правильным пониманием открытия Колумба мы обязаны итальянскому путешественнику Америго Веспуччи (1454–1512), в честь которого и получила название Америка.

Основоположник русского евразийства Петр Николаевич Савицкий (1895–1968) в одном из своих писем сравнил «открытие Евразии» — в специфически евразийском смысле, то есть как особого «месторазвития», — с открытием Америки. 15 мая 1922 г. П. Н. Савицкий пишет другому основателю евразийства Петру Петровичу Сувчинкому (1892– 1985): «…мы — открыватели „новых земель“, ибо географически, этнографически и исторически „Евразия“ есть „открытие“ — не наше или не вполне наше (курсив мой — Р. В. ), — но все же „открытие Америки“… узрение неведомой земли»2. Через два года, в статье «Евразийство», Савицкий поясняет: «Необходимость различать в основном массиве земель Старого Света не два, как делалось доселе, но три материка — не есть какое-либо „откры-тие“ евразийцев; оно вытекает из взглядов, ранее высказывавшихся географами, в особенности рус-

Петр Николаевич Савицкий скими (например, проф. В. И. Ламанским в работе

1892 года). Евразийцы обострили формулировку;

и вновь „увиденному“ материку дали имя, ранее прилагавшееся иногда ко всему основному массиву земель Старого Света, к старым „Европе“ и „Азии“ в их совокупности»3.

Итак, открытие «Евразии» — скрытого «малого материка» («месторазвития»), расположившегося между Европой и Азией на большом материке Евразия, совершил В. И. Ламанский, и именно он стал «евразийским Колумбом». Савицкий же выступил в роли евразийского «Америго Веспуччи», описавшего новый «материк» и давшего ему имя. Каково же соотношение взглядов Ламанского и взглядов Савицкого? В какой мере Ламанского можно считать предтечей евразийства? Об этом наша статья.

2. Средний, греко-славянский мир В. И. Ламанского

Владимир Иванович Ламанский (1833–1914) — русский историк, славист, педагог, академик Санкт-Петербургской академии наук, а также общественный деятель

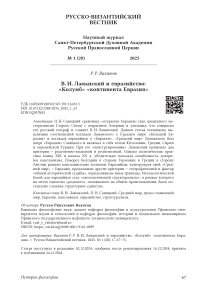

Iw* •* • ~ KjJ»M«n в. и. ллмансыл

ТРИ MIPA

АЗШСМРОПЕЙСКАГО МАТЕРИКА

ПОСЫ1РТЯОК (ВТОРОЕ) НЗЛАН1Е УЧЕНИКОВ» АВТОРА.

СЪ ПОРТРЕТОМ» ИГО.

ПОД» РЕДАКЦИЮ И СЪ ПРЕДИСЛОВИИ»

Г. М. КНЯЗЕВА.

славянофильского направления. Сегодня о нем помнят главным образом специали-сты4, его основные произведения, имеющие не только историческую, но и научную ценность, увы, не переизданы. Но при жизни он был очень известен и принадлежал к той интеллектуальной элите Российской империи второй половины XIX — начала ХХ в., в рядах которой были И. С. Аксаков, Н. Я. Данилевский, Н. Н. Страхов, Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой (со всеми ними он дружил, либо переписывался). Можно согласиться с тем, что «с именем Ламанского связана целая эпоха в развитии отечественного славяноведения и славянской идеологии в России»5.

ПЕТРОГРАД» —

1м Гм * С Ст»«м*« •мм Цм»' М«*м» а ® 1914

Второе (посмертное) издание книги В. И. Ламанского «Три мира Азийско-Европейского материка» (1916)

Влияние Ламанского на евразийцев не ограничивалось его географической кон-цепцией6. С. Лабанов утверждает, что именно Ламанский ввел термин «самопознание», который через А. А. Шихматова перенял Н. С. Трубецкой, превративший его в одну из центральных категорий своего культурологического учения7. Ламанский, как и Данилевский, отрицал распространенное мнение, что Урал разделяет Россию на европейскую и азиатскую части, и отстаивал географическую цельность «российского мира»8. Ученый также утверждал, что Россия не принадлежит к европейской цивилизации и что вообще невозможна мировая, «универсальная» цивилизация и держава на основе европейской культуры9. Все эти идеи потом будут развивать евразийцы в 1920-е гг. — П. Н. Савицкий, Н. С. Трубецкой и др. Вероятно, именование евразийцами европейской цивилизации «романо-германским миром» также перенято у В. И. Ламанского, который писал о «романо-германском мире Старого и Нового света»10.

Однако мы обратимся только к сюжету «открытия Евразии». Предвосхищение географической концепции Савицкого содержится в одной из главных работ В. И. Ла-манского «Три мира Азийско-Европейского материка». Она вышла в свет в 1892 г., в номерах 1–4 журнала «Славянское Обозрение» (именно на это издание ссылается П. Н. Савицкий в своей работе «Евразийство» 1925 г.). Но уже в начале ХХ в. это малотиражное издание стало недоступным, и ученики Ламанского переиздали его книгу после смерти учителя, в 1916 г.

В ней Ламанский пишет: «Мы… можем в обозначении… главных отделов Азийско-Европейскаго материка ограничиться пока следующими терминами: 1) собственная Европа, 2) собственная Азия и 3) Средний мир, т. е. не настоящая Европа и не настоящая Азия…»11 Восточная и западная граница этого «Среднего мира», по Ламанскому, не совпадают с соответствующими границами Российской империи, но не сильно (западную границу Ламанский проводит по линии Данциг-Триест). Однако на юге «Средний мир» Ламанского далеко выходит за границы империи Романовых: «Площадь Среднего мира включает… все Aвстро-Угopcкие земли короны св. Стефана с Триединым королевством, т. е. Хорватов, Словению и Далматию, Румынское королевство, королевство Сербию, княжество Черногорское, Боснию, Герцеговину, княжество Болгарское (с Румелиею), королевство Греческое с островами, всю европейскую Турцию со включeниeм Константинополя, с остальными греческими островами, со всем приморьем Сирии и М. Азии и с прилежащими

Лекции проф. В. И. Ламанского по истории юго-западных славян (1889–1890)

к кавказскому наместничеству областями азиатской Турции с населением древне-христианским»12. Как видим, при выделении «Среднего мира» из массива Евразии Ламанский использует не один, как другие панслависты, а два критерия — принадлежность к славянскому «братству» и восточно-христианскую, православную религию. Поэтому в его «Средний мир» попали, наряду с южными славянами, румыны и греки, и сам он называется у Ламанского «Греко-Славянским».

Конечно, концепция Ламанского напоминает будущее евразийство, но трудно согласиться с тем, что «предложенный Савицким подход почти в точности воспроизводил схему трех миров В. И. Ламанского»13. Легко заметить, что «Средний мир» В. И. Ламанского все же ощутимо отличается от «Евразии» П. Н. Савицкого. Савицкий не включал в «месторазвитие Евразия» не только Грецию, Югославию, Румынию и европейскую Турцию. Он оставлял за пределами «Евразии» Польшу, Финляндию, Прибалтику (тоже части «Среднего мира» Ламанского!), которые Петр Николаевич, как и другие евразийцы, считали частями «месторазвития Европа». Савицкий критиковал также панславизм, а Трубецкой вообще доказывал, что славянства как цивилизации и культурного мира не существует, а разные славянские народы давно уже разошлись по своим «геополитическим мирам» и ничто, кроме языка, их не связывает. Зато в Монголии — родовом очаге Чингисхана! — евразийцы видели органическую и неотъемлемую часть России-Евразии…

Итак, «Средний мир» Ламанского далеко не тождественен «месторазвитию Россия-Евразия» Савицкого. Савицкий воспринял от своего предшественника-панслависта главную идею — что в массиве материка Евразия есть не два, а три «культурных мира». Но Савицкий серьезно переработал модель «Среднего мира», хотя саму идею «середины», или центра, материка он продолжил и даже развил глубже, чем Ламан-ский. В своем докладе 1934 г. Савицкий заявляет: «Россия имеет гораздо большее основание, чем Китай, называться „срединным государством“»14, и далее показывает, что «Российскому миру», или «России-Евразии», благодаря самому его расположению, предназначено быть «связующим звеном» между «западной окраиной Старого материка» — Европой, и его «азиатскими окраинами» — Малой Азией, Персией (Ираном), Индией, Индокитаем, Китаем, Японией: «Россия-Евразия есть центр Старого Света. Устраните этот центр — и все остальные его части, вся эта система материковых окраин (Европа, Передняя Азия, Иран, Индия, Индокитай, Китай, Япония) превращается как бы в „рассыпанную храмину“. Этот мир, лежащий к востоку от границ Европы и к северу от „классической“ Азии, есть то звено, которое спаивает в единство их все»15.

В чем же состояла трансформация концепции «Среднего мира», предпринятая Савицким? Петр Николаевич, как и другие евразийцы, прежде всего — Н. С. Трубецкой, использовали для «обнаружения внутренней Евразии» следующие два критерия — географический и фактор общей исторической судьбы (а не языковой и религиозный факторы как панслависты). Вряд ли нужно подробно рассказывать о географических аргументах П. Н. Савицкого в пользу реального существования Евразии и естественности ее границ16. Напомню лишь, что по мнению Савицкого между Европой и Россией-Евразией проходит естественная географически-климатическая граница — отрицательная изотерма января. До нее климат носит континентальный (евразийский) характер, после — приморский (европейский). Имеются также серьезные отличия ландшафтов, почв, флоры и фауны и даже способов ведения сельского хозяйства до и после этой границы. На востоке — точно такая же граница с Китаем. Урал Савицкий (впрочем, как и Данилевский с Ламанским) не считал «естественной преградой», разделяющей Евразию, а границы различных зон проводил не вертикально, а горизонтально (зоны тундры, леса, степи и пустыни).

Фактор общей судьбы подчеркивал Н. С. Трубецкой, противопоставляя «органическому единству» евразийских народов разделенность славян. Трубецкой писал: «Евразия есть географическое, экономическое и историческое целое. Судьбы евразийских народов переплелись друг с другом, прочно связались в один громадный клубок, который уже нельзя распутать, так что отторжение одного народа из этого единства может быть произведено только путем искусственного насилия над природой и должно привести к страданиям»17. Он продолжает мысль: «Ничего подобного нельзя сказать о тех группах народов, которые лежат в основе понятий панславизма, пантуранизма или панисламизма: ни одна из этих групп не объединена в такой степени единством исторической судьбы входящих в нее народов. И потому ни один из этих „пан-измов“ не является прагматически ценным»18.

3. Панславизм и евразийство:

родовой и структурный типы единства

Итак, в большом массиве материка Евразия можно выделить19 1) Европу, Средний — Греко-Славянский — мир и зарубежную Азию, как это делал В. И. Ламанский, или 2) Европу, Россию-Евразию и зарубежную Азию, как это делали П. Н. Савицкий и другие евразийцы. Почему же Савицкий и Трубецкой, признав правоту

Ламанского относительно трех, а не двух частей материка Евразия, не согласились с русским панславистом относительно границ этого «Среднего мира» и предложили свое его понимание — как Евразии? Прежде всего, потому, что с момента создания Ламанским концепции «Среднего мира» (а это даже не 1892, а 1860 г., когда он выступил с речью «Два мира: Романо-Германская и Славянская цивилизации») появились новые факты, наглядно опровергавшие панславизм как теорию единой славянской цивилизации. Конечно, речь идет о политике балканских стран, некогда освобожденных русской армией от турецкого ига (прежде всего — Болгарии), а также об отношениях с Грецией и с Польшей (которую панслависты также считали неотъемлемой частью Славянской цивилизации).

Через несколько лет после окончания Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. отношения России и получившей независимость Болгарии ухудшились настолько, что в 1886 г. произошел разрыв дипотношений, а в 1888 г. главой Болгарии был избран ставленник Австро-Венгрии Фердинанд Саксен-Кобург-Готский. С этого времени Болгария превратилась в верного союзника Германии и Австро-Венгрии и фактически — во врага России20. В 1915 г. (Ламанский не дожил до этого момента около года) православная и славянская Болгария (к тому же и обязанная Российской империи своей национальной независимостью!) вступает в Первую мировую войну на стороне Германии!21 К. Н. Леонтьев (которого евразийцы тоже считали своим предшественником), полемизируя с панславистами в годы Русско-турецкой войны, предсказывал нечто подобное22. Сама жизни показала его правоту и ошибочность панславистской утопии!

Схожая ситуация сложилась в отношениях России и Греции. Если независимая Болгария попала под влияние Берлина и Вены, то независимая Греция — под влияние Лондона. Кроме того, мечта панславистов о том, что Константинополь станет столицей Славянской империи, столкнулась с устремлениями греческих националистов, которые видели в Константинополе столицу возрожденной Византии23. Наконец, в борьбе Вселенского Патриархата и Болгарского экзархата Россия, как известно, поддержала не греков, а болгар. Вообще именно российская политика панславизма породила «трещину» между Грецией и Россией24, — уже из этого видна наивность Ламанского, который желал в своем «Среднем, Греко-Славянском мире» сочетать несочетаемое. В начале ХХ в. одной из причин раздора между двумя православными странами стали требования Петербурга о ликвидации контроля Греции над Афоном. Греки отвергли это требование в 1923 г., — в это время дипотношений между Грецией и Советской Россией уже не было, так как греки не простили Ленину поддержку Ататюрка.

И наконец, евразийцы были свидетелями того яростного сопротивления, которое оказали поляки попытке Советской России вернуть Варшаву под «руку Москвы», только уже не православной и самодержавной, а коммунистической. Тот факт, что большевикам удалось за пять лет — с 1917 по 1922 гг. — собрать распавшееся «российское пространство» был в глазах евразийцев одним из главных аргументов в пользу того, что Евразия — особый мир, народы которого связаны неким «естественным единством». А разгром армии Тухачевского под Варшавой — аргументом, свидетельствующим, что Польша не мыслит себя и не является частью гипотетического, несуществующего в реальности, «Славянского мира».

Но если с фактами, которые для евразийцев стали «контрпримерами» (Т. Кун), подрывающими концепцию панславизма, все ясно, то следующий вопрос сложнее. Конструирование «Среднего, Греко-Славянского» и «среднего, евразийского»

миров, как мы выяснили, опиралось на разные принципы. Поэтому речь тут должна идти о разных типах единства, которые имеют различный философско-методологический базис. Об этом в свое время писал Патрик Серио в известной монографии «Structure et Totalite» (1999)25. В ней Серио раскрывает корни восточноевропейского структурализма, у истоков которого стояли Н. С. Трубецкой, Р. О. Якобсон и П. Н. Савицкий (как основатель структурной географии). Серио считает, что названные ученые не случайно одновременно были и основоположниками евразийства. Своеобразный структурализм присутствовал уже в их евразийских сочинениях до конца 1920-х — начала 1930-х, когда «официально» возник «славянский структурализм». Своеобразие же евразийского структурализма состояло в его «онтологичности», то есть в убежденности, что структуры обладают особым, идеальным бытием, будучи платоновскими эйдосами26.

Евразийский структурализм Серио противопоставляет биологизаторскому органицизму панславистов. Следует помнить, что у истоков неославянофильства и панславизма стоял Н. Я. Данилевский (учитель В. И. Ламанского), который являлся биологом по образованию. Православно-идеалистическая философия у него парадоксально совмещалась с позитивистским по духу учением о народах и цивилизациях («исторически-культурных типах»), в которых он видел некие супербиологические организмы. Как биологизатор Данилевский (и вслед за ним Ламанский) в качестве главного критерия для отнесения народов к той или иной цивилизации брал родовую общность (общее происхождение и язык, то есть возведение к одному пранароду и праязыку). Таким образом конструируется модель «Славянской цивилизации». Впрочем, у Ламанского, как мы помним, есть и еще один критерий — общность религии, поэтому греки оказываются в одном «мире» с русскими (хотя в реальности мы видим, что греки были и остаются частью западной цивилизации). Но интересно, что формально признавая кафоличность православия, фактически панслависты были склонны видеть в православии некую «религию славян» (в отличие от евразийцев, которые утверждали, что все народы и цивилизации должны создать свои Церкви, и, таким образом, православие — не просто «вера русских и болгар»). На это мало обращают внимание, но и отношение к православию у панславистов связано с их склонностью ставить выше всего родовую, «природную» общность.

Структуральный подход евразийцев предлагает другой тип общности. Структура — это множество разнородных элементов, тем не менее, составляющих единство, причем такое, которое меняет свойства элементов. Так, рыбы и киты составляют общность, хотя киты — млекопитающие и дышат не жабрами, а легкими. На место языковым семьям, объединяющим народы в цивилизации — по панславистам, пангерманистам и пантуранистам, евразийцы предлагают языковые союзы — такие, как балканский или евразийский. Языки, входящие в языковой союз, имеют схожие черты не в силу общего происхождения (оно у них разное), а в силу взаимодействия народов, связанных соседством и «общей исторической судьбой» (Н. С. Трубецкой). Сама совокупность таких народов также составляет единую многонародную цивилизацию.

Итак, Савицкий и Трубецкой трансформировали конструкт «Среднего, ГрекоСлавянского мира» в конструкт «Евразии», так как, увидев ошибочность первого, стали пытаться искать новый тип единства. Бессознательно применяя структурный метод, они нашли новый, структурный, тип единства. Из него проистекал также тезис о равенстве культур и иначе, чем у панславистов, обосновывалось антизападничество. Но это уже выходит за рамки нашего исследования.