В поисках славянского Григория Назианзина: проповеди богослова в византийской и древнерусской письменных традициях

Автор: Парамонова М.Ю.

Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie

Рубрика: Культурное наследие

Статья в выпуске: 1, 2023 года.

Бесплатный доступ

Презентуется работа выдающегося итальянского ученого А.М. Бруни, который в своих монографиях и многочисленных статьях представил научный каталог всех славянских рукописей 16-ти Слов Григория Назианзина, дал их подробное палеографическое и текстологическое описание, определил методологические подходы к сопоставлению славянских переводов с греческими оригиналами и подготовил на основании тщательного сопоставления рукописей образцовое критическое издание ряда гомилий.

Патристика, славянские переводы богослужебных и религиозных сочинений, текстология, палеография, научное описание рукописей

Короткий адрес: https://sciup.org/170199909

IDR: 170199909 | УДК: 930.85 | DOI: 10.34685/HI.2023.40.1.002

Текст научной статьи В поисках славянского Григория Назианзина: проповеди богослова в византийской и древнерусской письменных традициях

Григорий Назианзин (ок.329-ок.390 гг.) — выдающийся богослов, оратор и поэт, один из столпов греческой патристики, который наряду с Григорием Нисским и Василием Великим был причислен к числу т.н. Каппадокийских от-цов1, а вместе с Василием Великими и Ионном Златоустом — к ряду великих учителей Право-

Intellectual Biography. Crestwood, N.Y., 2001; Daley В. Gregory of Nazianzus. 3d ed. L; N.Y., 2006.

Издание трудов Григория и научное описание греческих рукописей: Grégoire de Nazianze. Discours // ed. et trad. Bernardi, G. Lafonatrne, J. Mossay, P. Gallay, M. Jourjon, C. Moreschini, and M.-A. Calvet-Sebasti / Sources Chré-tiennes. T. 247, 250, 270, 284, 309, 318, 358, 384, 405. P., 1978–1995; Repertorium Nazianzenum. Orationes. Textus graecus. Ed. J. Mossay et al. T. I–VI. Paderborn-Miinchen-Wien-Zurich, 1981–1998.

Somers V. Histoire des collections completes des Discours de Gregoire de Nazianze. Louvain, 1997.

В настоящее время крупнейшим академическим центром изучения наследия Григория Богослова является основанный при Католическом университете в Лувэне Centre d Etudes sur Gregoire de Nazianze) Католического университета в Лувэне. Именно здесь вышел полный каталог всех известных греческих рукописей, создан- славия2. В византийской и восточнохристианской традиции он получил прозвание «Теолог» (Θεολόγος)3, а в католической церкви почитается как один из восьми Учителей Церкви. На протяжении всей византийской истории Григорий оставался непререкаемым авторитетом в неоднократно вспыхивавших церковных спорах об ортодоксии, а его суждения по догматическим вопросам сохраняли актуальность и тысячу лет спустя после его смерти.

Григорий происходил из богатой и уважаемой семьи каппадокийских христиан, которая могла позволить себе долгое обучение сына в крупнейших школах позднеантичного мира как классических, так и христианских4. Последующая слава величайшего проповедника, прод- ных до 1550 г. и содержащих Слова Григория (см. выше). Наряду с описанием греческих рукописей Центр занимается изучением переводом гомилий на восточнохристианские языки, в частности армянский, сирийский, арабский, коптский, эфиопский, грузинский. Бельгийскими учеными в сотрудничестве с национальными исследовательскими институциями были составлены каталоги и подробные описания рукописей, что является краеугольным камнем всех последующих исследований исторического, филологического и лингвистического характера. Следует лишь сожалеть, что обширная рукописная традиция славянских переводов Григория Богослова остается вне поле зрения крупнейшего международного научного центра.

лившаяся многие столетия после его смерти, во многом была обусловлена классическим риторическим образованием, полученным в Афинах у прославленных учителей — представителей так называемой «Второй Софистики». Его ораторское мастерство было столь велико, что он заслужил имя «второго Демосфена» и, вместе с тем, оценивается современными учеными как наиболее авторитетный пример синтеза классической риторики и христианства.

Сочинения Григория широко распространялись среди его современников, знавших его не только как глубокого теолога, но и популярного проповедника. Григорий собирал многочисленных слушателей как в родной ему Каппадокии, так и в Константинополе, во время недолгого пребывания там ок. 379-381 гг. Как теолог и церковный иерарх он был глубоко включен в споры о природе Троицы и божественности Христа. Григорий твердо защищал и растолковывал Никейский Символ веры, активно полемизируя с арианами и иными антиникейскими движениями, получившими в это время большое влияние в Империи, в том числе и при императорском дворе. Пять обширных гомилий Григория специально посвящены разбору сложнейших догматических вопросов и получили в современной науке название «теологических слов». Не случайно, на всем протяжении византийской истории труды Богослова широко использовались в периоды обострения внутрицерковных споров по догматическим вопросам, а его гомилии распределились по двум коллекциям: литургических слов и слов, не использовавшихся для публичного произнесения, но важных для личного изучения. Проповеди Григория, по наблюдениям специалистов по позднеантичной риторике, отмечены сложностью мысли и изощренной изысканностью стиля. Это позволяет предположить, что в сохранившемся виде речи Богослова не произносились публично, а были серьезно переработаны автором или позднейшими редакторами для письменной публикации. Некоторые из слов, видимо, изначально были предназначены для чтения, а не для устного восприятия.

Всего в византийской письменности сохранились тексты 45 проповедей Григория Назиан- и интеллектуальной традицией опыта античной философии и риторики.

зина (подлинность одной из них подвергается сомнению в современной науке), которые дошли в разнообразных по составу и предназначению сборниках. Почти половина из них были написаны и произнесены в Константинополе, в том числе были оглашены не только на церковных богослужениях, но и на соборе 381 г. Из стабильных собраний, имевших многовековую рукописную историю и широкую циркуляцию, основными считаются т.н. «полная коллекция» и «литургическая коллекция» гомилий Григория. Первая из них включает все проповеди, а вторая — 16 избранных слов, предназначенных для чтений во время праздничных богослужений. Время формирования обоих сборников является дискуссионным вопросом, равно как и среда, в которой они были составлены. Давно укорененная в историографии точка зрения о том, что полная коллекция проповедей Богослова как особое произведение сложилась еще при его жизни или вскоре после его смерти, подвергается в последние десятилетия серьезным сомнениям. Очевидно, что эта идея не имеет под собой ни «материальных» (отсутствие аутентичных письменных памятников), ни текстологических (возможность подвести все сохранившиеся рукописи к архетипу, древнему первоначальному сборнику) оснований. Однако, в средневизантийский период уже определенно существовала «полная коллекция» во всех ее разновидностях (классах), т.е. сборниках разной последовательности и состава конкретных текстов, что засвидетельствовано кодексами IX—Х вв. С этого же времени начинает формироваться и «литургическая коллекция», имевшая гораздо более «утилитарное» предназначение — произнесение проповедей на Литургии во время праздников церковного календаря. Рукописная традиция свидетельствует, что в XI—XII вв. этот тип сборника приобрел необычайную популярность, потеснив «полную коллекцию» и другие типы сборников в процессе тиражирования и распространения проповедей Богослова. Параллельно сформировался и другой тип сборника «коллекция слов, не предназначенных для публичного церковного чтения», который включал другие 29 гомилий.

Уже при жизни сочинения Григория, включая письма и стихи, приобрели популярность в пределах Восточной империи, а в византийский период он стал «самым цитируемым» ав- тором в греческой церковной и богослужебной литературе. Его сочинения разных жанров получили широкое распространение не только в эллинизированных областях византийской империи, но и в Латинской Европе, на Христианском Востоке и Кавказе, у южных и восточных славян, в других регионах православного мира. Особой популярностью пользовались сборники его проповедей, сохранившиеся в разноязычных переводах, большом количестве рукописей и в разнообразных составах. Уже на рубеже IV—V вв. в Италии появились латинские переводы 9 гомилий, выполненные Руфином Аквилейским5. В течение V в. Появились переводы на армянский (всего 41 слово в отдельных коллекциях)6 и сирийский языки. В начале VII в. был сделан второй сирийский перевод, содержащий «полную коллекцию» слов Богослова. Эти переводы считаются не только древнейшими, но и наиболее важными для понимания греческой традиции и текстологии проповедей Григория Назианзина. Кроме того, известны и ранние переводы этих текстов на грузинский, арабский и эфиопский языки, включая и их тол-кования7.

Следует отметить, что как в греческой, так и переводных традициях гомилии нередко сопровождались текстами разного жанра и авторства: посланиями и стихами самого Богослова, комментариями позднейших толкователей, глоссами редакторов. Отдельные слова могли включатся в состав сборников разнообразного содержания, предназначенных как для богослужений, так и личного благочестивого чтения. История сложения различных коллекций и их бытования в рукописной традиции представляет сложную и запутанную проблему: число гомилий, порядок их расположения (аколуфия), принципы отбора тех или иных текстов отличались разнообразием. Сборники, имеющие одинаковые или сходные последовательности отдельных проповедей Григория и состав отобранных произведений, зачастую обнаруживают серьезные текстологические расхождения, что не позволяет возвести их к общему архетипу. Вместе с тем, коллекции слов разного типа и состава имеют многообразные текстологические пересечения, что свидетельствует о преобладании горизонтальных связей между отдельными словами над вертикальными связями, определяющими динамику исторического развития конкретных сборников и отдельных произведений, в них включенных. Все это заставляет поставить под сомнение возможность реконструкции исходного авторского текста, архетипа как отдельных проповедей, так и составленных из них сборников. Главная цель формальной критики текстов оказывается недостижимой, будучи погребена под многочисленными трансформациями текстов и структур отдельных сборников, в которых авторский оригинал видоизменялся усилиями многочисленных редакторов, переписчиков, толкователей.

Изучению наследия Григория Назианзи-на, включая греческую традицию и рецепцию его творчества в иноязычной среде, за последние три столетия посвящено множество работ и даже созданы специализированные исследовательские центры, занимающиеся этой проблемой (см. прим. 1). В последние десятилетия опубликованы полные описания рукописей армянских, сирийских, арабских, грузинских, коптских переводов гомилий и других произведений Богослова. Такие каталоги являются исходным основанием для последующей научной работы: систематической критики текстов и их публикаций, лингвистического, филологического и исторического анализа.

Не повезло лишь славянской традиции, которая находится практически вне поля зрения комплексного изучения рецепции наследия Григория Назианзина в византийско-православном культурном пространстве. Между тем, славянские рукописи, прежде всего содержащие литургическую коллекцию 16 Слов многочисленны и составляют значительную часть переводной литературы в славянской письменности разных языковых изводов (болгарской, сербской, древнерусской)8. Этот корпус включает рукописи древнего происхождения, важные для изучения древнейших лингвистических особенностей церковнославянского языка, а также поздние тексты, сохранившие отчетливые черты изначального перевода, относящиеся к начальному этапу становления славянской письменности. О широком использовании произведений каппадокийского проповедника в богослужебной и учительной литературе южных и восточных славян известно давно. Исследования последних десятилетий содержат попытки выявить влияние переводов Богослова на формирование славянской религиозной лексики, начиная с рубежа IX — X вв., а также на развитие южнославянской и древнерусской церковной литературы.

Несмотря на глубокую рецепцию Григория Назианзина славянской религиозной и литературной традицией, славянские переводы его сочинений оцениваются крайне скептически как часть общехристианского усвоения его наследия. Устойчивым штампом стало утверждение, что они крайне несовершенны, дословны, темны до непонятности, прямо следуют греческому оригиналу или искажают его из-за непонимания переводчиков. В отличие от восточных и латинского переводов славянские тексты считают малозначимыми для объяснения исторических процессов складывания греческой традиции сочинений Григория. Однако, следует указать на два обстоятельства, делающих это умозаключение в высшей степени проблематичным. Первое — это плохое знакомство палеославистов с реальными сложностями изучения текстологических и палеографических особенностей греческих текстов, что делает фактографической фикцией некие эталонные оригиналы, с которыми принято сравнивать славянские переводы.

Их прототипами в момент создания могли быть греческие сборники, отличные (и структурой, и составом, и текстологически) от сохранившихся до наших дней. Второе, и самое поразительное (и даже постыдное), что, несмотря на два с лишним столетия знакомства славистов с переводами Григория Назианзина до сих пор не существует не только современного критического издания всех текстов, учитывающего полный репертуар рукописей, но и, до недавнего времени, полного научного описания списков славянской коллекции слов9. А потому, все лингвистические, филологические и историко-культурные обобщения основываются на шатких основаниях, а именно, старых изданиях отдельных рукописей и случайном знакомстве отдельных ученых с теми или иными списками славянских переводов. Устранение этого пробела, равно как и исполнение тяжелой работы систематического изучения архивов и анализа первоисточников (следует учесть, что большинство рукописей имеют древнерусское происхождение или находятся в российских хранилищах), были выполнены, как это неоднократно бывало в отечественной славистике, иностранным исследователем.

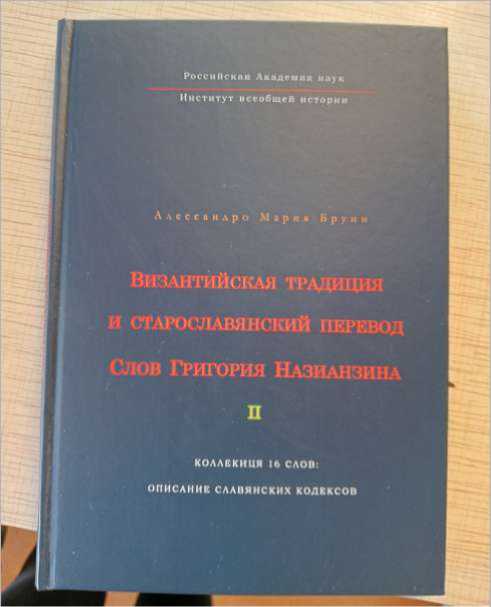

В 2022 г. в Москве вышла в свет монография итальянского слависта А.М. Бруни «Византийская традиция и старославянский перевод

Слов Григория Назианзина». Том 2: Коллекция 16 Слов. Описание славянских кодексов» (далее в тексте — Бруни, 2022). (Илл. 1,2)

В ней один из крупнейших современных специалистов по славянской и греческой палеографии представил археографическое описание 151 рукописного кодекса с текстами славянских переводов коллекции 16 Слов Григория Нази- анзина — на настоящий момент полный корпус известных рукописей. Книга содержит палеографическую и кодикологическую характеристику манускриптов, а также типологическую классификацию текстов по переводам, лингвистическим особенностям, типам и структурам сборников (Бруни, 2022. С. 12–20). Работа автора над этим научным каталогом длилась более двадцати лет, что позволило ему изучить (обращаясь непосредственно к оригиналам, т.е. in visu, а не фото- или компьютерным воспроиз-ведениям10) 130 рукописей, хранящихся в России — в собраниях Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Ярославля, Владимира, Вологды, Новосибирска, Саратова, Томска, и 21 кодекс из архивов и библиотек Болгарии, Сербии, Румынии, Украины и монастырей Афона11. Хронология рассматриваемых кодексов охватывает XIV—XVIII вв.: точные датировки рукописей, когда они возможны, располагаются между 1350/1351 г. и 1767 г. Многие из них ранее не были известны специалистам по палеославистике, а значит не были введены в контекст исследований по истории русской и славянской книжности и религиозной культуры.

Выдающийся русский славист и знаток древнерусской литературы Н. К. Никольский почти сто лет назад в 1929 г. писал, что одна из главных проблем филологических и исторических исследований заключается в том, что ученые не знают точного состава отечественной средневековой письменной традиции и масштабов распространения отдельных произведений. То, что в европейской науке было сделано триста-двести лет назад антикварами, коллекционерами, исследователями архивов, а именно, открытие, изучение, систематизация рукописей, иначе говоря, создание «материальной базы» дальнейших научных историко-филологических исследований, отсутствовало в отечественной науке начала прошлого века. Несколько десятилетия спустя те же ламентации с некоторыми оговорками на успехи советской археографии и текстологии прозвучали и в классическом труде Д.С. Лихачева «Текстология»12, без сомнения эпохальном не только для российской науки. И в наши дни, ученый, занимающийся древнерусской историей во всех ее ответвлениях (культурная, социальная, литературная, церковная и т.д.), сталкивается с перевернутой пирамидой: многообразие концепций и обобщений, с одной стороны, и отсутствие прочного представления об основательности источниковой базы и дефицит изданий памятников, основанных на современных критериях изучения рукописей и архивов, с другой стороны.

Каталог, составленный Бруни, представляет полноценную картину того, как одно из важнейших литературных и литургических произведений восточнохристианского мира было включено в состав древнеславянской письменности, сохранялось и развивалось в ее составе. Описания коллекции 16 Слов позволяют проследить их распространение в географическом пространстве (у южных и восточных славян)

и языковой среде (рукописи восточнославянского, сербского и болгарского изводов), соотношение различных переводов и редакций, наконец, кодикологические особенности текста (рукописи коллекции в целом, включение отдельных слов в сборники иного состава, конвой памятника, т.е. включение в сборники гомилий произведений иного жанра или авторства). Подобное научное описание (Бруни, 2022. С. 15–20; 24 сл.) дает в руки палеославистов ключ к систематическому изучению истории текста памятника, его литературных и языковых особенностей. Более того, открывает возможности для предметного изучения принципов переводческой деятельности в начальный период славянской истории, с одной стороны, и использования славянских переводов для изучения византийской традиции гомилий Григория Назианзина, включая процесс сложения разного типа коллекций и текстологические особенности греческих памятников, с другой стороны. Полнота и глубина анализа сложнейшего рукописного материала позволяют оценить небольшую по объему книгу итальянского ученого как выдающийся труд, в концентрированном виде представляющий специалистам по древнерусской и славянской истории многолетнюю напряженную работу в архивохранилищах13. Сам он назвал свой каталог славянским Repertorium Nazianzenum, что является не только фигурой речи, но и простой констатацией факта.

Однако, эта работа должна быть рассмотрена не только сама по себе, но и как элемент многолетнего комплексного изучения автором славянской и греческой традиций проповедей Григория Богослова в их специфике и взаимоотношениях. А.М. Бруни более двадцати лет занимался изучением корпуса старославянских переводов Григория Назианзина, став в буквальном смысле слова первооткрывателем истинных масштабов бытования сочинений Богослова в южно- и восточнославянской письменности. Параллельно он занимался самостоятельным изучением палеографических, кодикологических и текстологических особенностей византийских коллекций проповедей Григория, справедливо полагая, что невозможно проанализировать специфику славянских переводов, не понимая природы формирования их греческих прототипов. Вышедший в 2022 г. полный каталог славянских рукописей Литургической коллекции фактически стал (на текущий момент) завершением научной трилогии, включающей две монографии. Начало ей положила работа Бруни над кандидатской диссертацией в 2001—2004 м х гг. В 2004 г. в Москве было опубликовано исследование «Θεολόγος. Древнеславянские кодексы Слов Григория На-зианзина и их византийские прототипы». Книга напечатана в серии «Россия и Христианский Восток. Библиотека» (далее в тексте: Бруни, 2004). Ответственный редактор этой монографии Б.Л. Фонкич, выдающийся российский специалист по греческой палеографии и научный наставник Бруни, в своей рецензии назвал ее «выдающимся исследованием», «зданием, которое не может не удивлять и своими размерами, и своими качествами, и своей красотой».

В 2010 г. в той же серии была издана монография «Византийская традиция и старославянский перевод Слов Григория Назианзина» (далее — Бруни, 2010). Первая часть (названная автором «книгой») этого сочинения посвящена палеографическому изучению греческих кодексов, известных в науке под названием «полной коллекции гомилий Григория Богослова». В ходе этого исследования автор реконструирует темную и запутанную историю текста проповедей в течение столетий от смерти каппадокийского теолога и до средневизантийского периода, опровергая давние и устойчивые представления о формировании коллекции и текстологии отдельных слов. Вторая часть (книга) работы имеет исключительное значение для палеославистов, так как в ней представлена первая и единственная попытка публикации древнейшего славянского перевода четырех слов Григория Назианзина, выполненная в соответствии с новейшими критериями палеографического и текстологического изучения всего доступного корпуса рукописей14. Следует отметить, что к настоящему времени автор обнародовал критические издания шести проповедей15, относящихся к первому староболгарскому (кон. IX — пер. половина Х вв.) переводу Григория Назианзина16 и расширил свои изыскания в области греческой и славянской палеографии в многочисленных статьях, опубликованных в авторитетных изданиях по славистике и византинистике. Будем надеяться, что в ближайшие годы он завершит свой труд по изданию всех древнейших переводов слов каппадокийского богослова, предоставив таким образом ценнейшую источниковую базу в руки исследователей старославянской литературы, языка и религиозной истории.

Исследования Бруни, безусловно, адресованы академической аудитории, прежде всего, специалистам по палеославистике и старославянской истории, однако его выводы и наблюдения будут полезны и более широкой публике, интересующейся реальной, а не фиктивной историей старославянской и древнерусской культуры. Потому, стоит остановиться на некоторых важнейших положениях его исследований, показывающих механизмы рецепции греко-византийской традиции в славянской письменности периода ее становления, а также способы распространения, трансформации или консервации переводных памятников в различных национально-языковых контекстах.

Бруни отмечает, что Слова Григория Назиан-зина сохранились в славянской традиции в трех переводах — двух староболгарских, относящихся к «золотому веку» болгарской письменности (конец IX в. —Х в.) и среднеболгарском средины XIV в., выполненном либо в Болгарии либо на Афоне. (Бруни 2004. С. 32–37; 2010. С. 116 сл.). В большинстве своем эти тексты сохранились в восточнославянских рукописях (Бруни 2004. С. 119 сл.), что отмечает типичную ситуацию с формированием древнерусской письменности: подавляющее большинство переводных текстов были «импортированы» на Русь из южнославянских областей, прежде всего из Болгарии, как в начальный период христианизации (XIXII вв.), так и в период т.н. «второго южнославянского влияния» XIV — середины XV вв.17. Всего в славянских переводах читается 21 гомилия Григория Богослова, которые сохранились в сборниках двух составов: один из них включал 13 проповедей, а второй собственно и представлял собой литургическую коллекцию 16 Слов. Коллекция 13 Слов сохранилась в единственной древнерусской рукописи конца XII в. и содержит древнейшие переводы, выполненные на глаголице и затем транслитерированные на кириллицу. Бруни полагает, что местом происхождения этого сборника был Преслав, блистательный политический и культурный центр эпохи царя Симеона и, не отрицая разновременность перевода отдельных Слов (с конца IX в. — до первых десятилетий Х в.), скептически относится к версии о том, что происхождение отдельных гомилий можно возводить к периоду моравской деятельности Мефодия (Бруни 2010. С. 116 сл.). Вскоре после или одновременно с этим в Преславе была переведена и славянская литургическая коллекция 16 Слов (у Бруни — Slav.1), сохранившаяся также преимущественно в восточнославянских списках. Автор отмечает, что ее появление в сер. Х в. было хронологически близко к формированию греческого сборника и указывает на вариативность аколуфий (последовательностей проповедей). Обратившись к греческим манускриптам, Бруни выделяет реальные (а не идеальные) прототипы славянского перевода (Бруни 2004. С. 19–118).

Если перевод литургической коллекции можно объяснить рецепцией литургической практики и письменности в Болгарии (весьма активной в Х в.), практически важной для «молодой» церкви, то появление сборника 13 Слов с точки зрения функций и предназначения не яс-но18. Бруни оставляет вне рассмотрения вопрос о последовательности формирования коллекций, явно отдавая хронологический приоритет последней. Так или иначе тексты, сохранившиеся в этих староболгарских переводах, относятся к древнейшему пласту церковнославянской письменности. Он отмечает, что оба сборника имеют восемь общих гомилий (две из них были переведены заново, остальные подверглись более или менее значительному редактированию), к которым в литургической коллекции добавлено еще восемь слов. Из пяти гомилий первого сборника, оставшихся за рамками литургической коллекции, лишь одна встречается в отдельных рукописях.

В середине XIV в. был создан новый перевод литургической коллекции 16 Слов, выпол- ненный на среднеболгарском языке (Slav.2), который на новом этапе активной рецепции южнославянской письменности попал в восточнославянские земли. Собранные Бруни данные позволяют предметно подтвердить давно высказанную гипотезу19 о том, что древнейший перевод (Х в.) практически не оставил следов в южнославянской (сербской и болгарской) книжности, будучи вытеснен более новым и совершенным переводом. И в русской, и в южнославянской традиции гомилии имеют устойчивое сопровождение в виде комментария византийского богослова XI в. Никиты Ираклийского20, первый перевод которого был выполнен в XII в., предположительно на Руси (что не имеет твердых подтверждений), а второй — в XIV в.21 Они соответственно сопровождают сборники, содержащие Slav.1 и Slav.2 (Бруни- 2022. С. 19)

В своих исследованиях итальянский ученый отказывается от давней и устойчивой классификации рукописей слов Григория Назианзина, предполагающей их разделение на «редакции», которая была введена М.Н. Сперанским почти сто лет тому назад22. Масштабы исследованного Бруни материала, разнообразие отдельных памятников с точки зрения языка, текстологии, времени происхождения, особенностей перевода, структуры сборников делают категорию «редакция» для их систематизации преждевременной, если не бесполезной. Он предпочитает более дробную и предметную классификацию, разделяя рукописи на пять категорий в соот- ветствии с переводом, местом происхождения, структурой и спецификой конвоя (комментарии, глоссы, дополнительные тексты). Скрупулезная и долгая работа Бруни, сочетающая палеографические, кодикологические и текстологические методы исследования, стала надежной базой для подготовки «образцовых», по словам одного из рецензентов, критических изданий слов Григория Богослова. Первый перевод коллекции (Slav.1) не сохранился в составе южнославянской книжности, однако к счастью для палеославистов присутствует в достаточном числе восточнославянских рукописей (16 полных списков), сохранивших, несмотря на позднее происхождение, многие языковые и текстовые особенности своих древних протографов. Это обстоятельство позволило Бруни опубликовать шесть гомилий из древнейшего староболгарского сборника, выполнив полноценный систематический анализ всех доступных рукописей XII—XVI вв. и максимально устранив ошибки и искажения исходного глаголического текста, накопленные в процессе транслитерации, многовекового редактирования и копирования текстов.

В первой монографии в 2004 г. А.И. Бруни так определял главную цель своего исследования: «Настоящая работа содержит аргументацию тезиса о необходимости вернуть славянскому рукописному наследию Слов Григория Назианзина то место, которое оно заслуживает в византино-ведческих, востоковедческих и патристических штудиях». Как показали последующие труды ученого, он верен своему призванию и последователен в достижении намеченной цели.

DISCOVERING THE SLAVONIC TRADITION OF GREGORY OF NAZIANZUS: GREEK AND OLD RUSSIANHOMILIES OF THE ΘΕΟΛΟΓΟΣ

Paramonova Marina Yurievna,

DcS, Leading Researcher, Institute of World History of the Russian Academy of Sciences, Leninsky Prospekt, 32 A, Moscow.