В поисках уральской интеллигенции

Автор: Рогозин Дмитрий Михайлович

Журнал: Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований @teleskop

Рубрика: Социокультурные исследования

Статья в выпуске: 1, 2009 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/142181808

IDR: 142181808

Текст статьи В поисках уральской интеллигенции

Первое, что бросается в глаза при въезде в центр Екатеринбурга, — хаотичное нагромождение строений, отсутствие общей перспективы, невозможность уловить хотя бы намек на архитектурный замысел, выходящий за пределы одного строения. Глянцевые небоскребы, нависающие над одинокими покосившимися деревянными домами, кое-где завешенными броскими вывесками; недостроенные высотки, уже примелькавшиеся типовые строения «элитных» домов и торговых центров, закрывающие добротную застройку позапрошлого века. Затеянная несколько лет назад и тогда же успешно проваленная кампания по созданию генерального плана была вовсе не лишней городу. Не нужно быть специалистом в архитектуре, чтобы увидеть — общие перспективы площадей, проспектов, улиц давно никем не рассматривались. Над городом довлеет частный, мелкособственнический интерес людей, чье воображение заканчивается за входной дверью. Идею фрагментарного, атомарного городского ландшафта легко перенести на отношения между горожанами, не менее разорванные и обособленные.

Разговор об интеллигенции на семинаре1 поначалу не заладился. Долго рядили, что же из себя последняя представляет. Ни к чему не пришли. Осталось лишь расписаться в отсутствии таковой. Но на этом не остановились. Порешили, нет, не только интеллигенции, но и места для нее. Социальное пространство, ранее обживаемое этой группой, сомкнулось, перестало существовать. Распались скрепы, удерживающие интеллигентов в круговороте социальных отношений, позволяющие говорить об общей идентичности, столь разнородных по устремлениям и манерам людей, когда-то объединенных единым светом просвещенческой миссии.

Интеллигент и интеллектуал. С первого раза обнаруживаются скорее исторические, нежели содержательные, различия. Трудность заключается не в понятии, а в том насколько разнородные группы примеряли его для собственной социальной идентификации. Народники, русская интеллигенция, эмиграция разных волн, шестидесятники, советская интеллигенция, варяги перестройки, постсоветские интеллектуалы. Сейчас кажется легким отказ от именования интеллигентом, что, в общем-то, интеллигентно, по сути. Скромность и невозможность са-мопрезентации продиктована особой мессианской и по-слушнической ролью интеллигента. Иначе откуда взять ресурсы на столь грандиозные задачи — преобразование и просвещение общества, противостояние властным, обобществляющим человеческое естество порядкам? Легко отказаться от наименования, но трудно от качества. Интеллигентный человек, воспринимаемый чудаком, в современном маркетализованном мире может вызвать улыбку, но никак не осуждение. Моральная составляющая интеллигенции возносит ее над текущими материальными невзгодами, позволяет несмотря ни на что быть в этом мире.

Возносит, но не всех. Здесь и проходит межа, разделяющая интеллигента от интеллектуала. Первый нацелен на служение некоторой независящей от текущего состояния, мнений людей и собственных настроений идеи. Второй ориентирован на рыночную составляющую, его профессионализация требует рационального обоснования, его продукт — запроса сторонних лиц. И не важно, в какой сфере производятся и потребляются интеллектуальные услуги — политической, рыночной или культурной. Значим лишь элемент потребления, переработки отходов собственного интеллектуального труда. Интеллигент всегда знает свое место, попадая в новое, занимается его обустройством, налаживает локальную коммуникативную среду. Интеллектуалу подобные заботы безразличны и не понятны. Он не просто потерял прежние ценностные ориентации культурной оседлости. Интеллектуал отказался от них, перечеркнул максимами рынка, потребления и обмена. Он ищет и находит заказчика, служит ему в той мере, в которой позволяют собственные ресурсы. Чистые типы интеллектуала и интеллигента уже распались, их трудно обнаружить. Разве что, сравнивая глубинку, крайний север и крупные мегаполисы, вроде Москвы и Санкт-Петербурга можно остановиться перед открывшимися противоречиями жизненных миров. При внимательном рассмотрении мы видим лишь смешение установок, раздробленность сознания и стремление хоть как-то укорениться в изменяющемся на глазах мире. Ускользающая интеллигентность манит своими светлыми идеалами расширяющийся класс потребительски настроенных интеллектуалов. Загадка российских образованных людей, зарабатывающих на хлеб интеллектуальным трудом, заключается в их изначальной двойственности, зияющим разрыве между интеллигентом и интеллектуалом.

Так, рассуждая о вневременьи интеллигента, об отсутствии места у интеллектуала, екатеринбургские коллеги, привыкши к обобщающим суждениям, избегали разговора о специфике Екатеринбурга. Слишком трудно точно представить настоящее, существующее здесь-и-сейчас, затрагивающее жизнь каждого из говорящих. Вынесение себя за скобки разговора, избегание личных тем, рассказ о себе в третьем лице — типичная интеллигентская маска, защищающая от ненужного, подчас разрушительного проникновения чужака в приватное пространство личных идей. Разговор об интеллигенции Екатеринбурга вылился в рассказ о культурных событиях и громких именах тех, кто проявил себя на театральных подмостках, в постановке биенале, организации выставок. Изначально социализировавшиеся как политические консультанты и аналитики, коллеги из Екатеринбурга, с нескрываемым разочарованием констатировали схлопывание политической сферы, а значит их собственной востребованности в качестве интеллектуалов, работающих на обслуживание политических элит.

Методика анализа

Основным теоретическим инструментом для обработки записанных на диктофон обсуждений выбран конверсационный анализ (conversational analysis), или анализ разговора. Отчасти это обусловлено полученными ранее навыками по обработке и интерпретации транскриптов в рамках конверсационной методологии, отчасти убежденностью автора в наибольшей адекватности и реалистичности данного метода для анализа речевых взаимодействий. Внимание исследователя в конверсационном анализе, прежде всего, приковано к обмену репликами, их последовательности, особенностям формулировок, логической структуре высказываний. Другими словами, анализируются совместные речевые практики, которыми руководствуются участники коммуникации [Holstein, Gubrium, 1994, p. 265]. Интерпретация содержания высказываний ведется исключительно в контексте их производства, в качестве которого выступают высказывания других участников обсуждения. Ни одной реплике не приписывается статус индивидуального речевого действия [Sharrock, 2001, p. 257]. Постольку, поскольку она произнесена в определенной последовательности, создающей контекст и определяющей смысл сказанного [Heritage, 1997, p. 162], в той или иной мере авторами реплики становятся все участники разговора. Наиболее очевидным основанием конверсационного анализа как эмпирического приложения этноме-тодологического подхода (изучение методов организации социального взаимодействия) является то, что социальное действие, производимое в разговоре, организовано не столько набором некоторых правил или статистических регулярностей, сколько последовательным, пошаговым обменом репликами [Schegloff, 1987, p. 102]. Именно поэтому первостепенное внимание уделяется очередности реплик, последовательности в которой произносятся те или иные замечания. Отдельно анализируется то, каким образом производится прерывание или поддержка высказываний собеседника, вносятся новые семантические различения в разговор. Каждая новая реплика интерпретируется и понимается в контексте предыдущих. Таким образом, контекст определяется не как набор некоторых предзаданных условий, а как продукт разговора [Heritage, 1997, p. 163]. Контекст создается в ходе общения самими участниками социального взаимодействия. В то же время он не является продуктом индивидуальных ожиданий или целевых установок, контекст — результат совместного действия. Отказ от рассмотрения индивидуальных мотивов и выходящих за пределы коммуникации особенностей ее участников (установки, верования, другие психологические признаки) впервые обозначен основателем этнометодологии Г. Гарфинкелем. «Он утверждал, что совместное понимание (или производство смысла) во всех ситуациях, начиная с обычного разговора и заканчивая работой в наиболее структурированных организациях (в 1950-х Гарфинкель проводил исследование в армейских подразде- лениях, госпиталях и тюрьмах) требует постоянного внимания и компетентного использования разделяемых методов организации действий по его достижению» [Rawls, 2008, p. 702]. Понимание и контекст ситуации попросту невозможно объяснить без анализа принимаемых всеми участниками коммуникации методов организации социального взаимодействия, в данном случае, методов построения речевой коммуникации по заданной теме.

Для проведения конверсационного анализа составлен специальный язык транскрибирования, который принципиально отличается от привычных стандартов орфографии и пунктуации. Основное требование записи — максимальное приближение к разговорной речи. Отсюда следует написание слов так, как они слышатся. Знаки пунктуации уступают место знакам, отражающим фонетический строй высказывания (табл. 1).

Таблица 1

Словарь транскрипции для регистрации речи*

|

Знак |

Описание |

|

(0.0) |

Цифрами в скобках обозначаются паузы между высказываниями (в секундах) |

|

( ) |

Фрагмент речи неясен и не может быть транскрибирован |

|

(.) |

Знак короткого промежутка между высказываниями (десятые доли секунды) |

|

(( )) |

Комментарий автора, не является частью высказываний |

|

(слово) |

Сомнение в правильности транскрибированного отрывка |

|

[ ] |

Наложение высказываний |

|

(хх) |

Смех, улыбка в голосе |

|

.хх |

Вдох |

|

-хх |

Выдох |

|

слоххво |

Слово произносится со смехом или улыбкой в голосе |

|

= |

Между высказываниями паузы нет вообще |

|

слово- |

Прерванное слово |

|

. , ? ! |

Знаки, символизирующую интонацию: завершающую, перечисляющую, вопросительную и восклицательную |

|

Растягивание буквы; количество значков приблизительно показывает длину растягивания |

|

|

слово |

Подчеркнутая буква означает интонационное ударение на этом слове |

|

СЛОВО |

Слово произносится очень громко, крик |

|

слово |

Слово произносится подчеркнуто энергично и чуть громче обычного |

|

°слово° |

Высказывание произнесено заметно тише обычного |

|

↑↓ |

Повышение и понижение интонации |

|

→ |

Указание на элемент транскрипта, описываемый в тексте |

|

cлово’ |

«Проглоченное» слово или часть слова, разговорный вариант |

|

(…) |

Часть текста, следующего между высказываниями, опущена |

|

<> >< |

Замедление речи Ускорение речи |

* Составлен в соответствии с основными требованиям к транскриптам конверсационного анализа, см., напрмер [Sacks, Schegl-off, Jefferson, 1974, p. 731-734; Hutchby, Wooffitt, 2001, p. vi-vii].

Процесс транскрибирования в конверсационном анализе чрезвычайно трудоемок2, поэтому, как правило, ана- лизируются небольшие, наиболее значимые с точки зрения исследователя отрывки. Для отражения общей структуры состоявшейся коммуникации и дополнительного механизма прослушивания каждой реплики по нескольку раз3 было использовано кодирование реплик, разработанное в конкурирующей конверсационному анализу когнитивной методологии. Последняя привлекается лишь в качестве методического инструмента, позволяющего отобразить особенности прохождения семинара как целостного речевого взаимодействия, опосредованного создаваемым по ходу воспроизводства реплик контекстом.

На уровне методической обработки речевого материала, наибольшее внимание в обоих подходах уделяется моменту перехода в высказываниях участников коммуникации. В конверсационном анализе основная сложность заключается в объяснении того, каким образом собеседники осознают возможность начала собственной реплики и, как правило, вступают в разговор без наложений высказываний и прерываний собеседника или, напротив, неоправданно затянутых пауз [Sacks, Schegloff, Jefferson, 1974]. Другими словами, фундаментальной проблемой конверсационного анализа является непроблематичная и последовательная передача реплик, как если бы, разговором руководил некоторый внешний дирижер4. В когнитивном подходе затруднение вызывает корректное выделение реплик для составления матрицы данных. Неудачные прерывания, наложенные высказывания, возвращения к предыдущей реплике без какого-либо комментария и т.д. — все это делает проблематичным механическое выделение реплики, отталкиваясь от высказывающего ее субъекта.

Мы выбрали наиболее крупное дробление реплик. В качестве единицы перехода определили семантическую конструкцию, что позволяет говорить о «единице семантического перехода». Критерием перехода служит семантическая законченность высказывания, начатого одним участником. Поддержка, комментирующие высказывание реплики, неудачные прерывания включаются в одну реплику до тех пор, пока не исчерпана заданная инициатором реплики общая семантика высказывания. Принципиальная сложность в членении реплик начинается тогда, ког- да невозможно однозначно определить инициатора разговора. Все случаи подобного строения реплики регистрировались под кодом «диалоговое строение разговора» (табл. 2). В структурированном семинаре это происходит не часто, в отличие от разговора. Поэтому такой подход к определению единицы наблюдения вполне оправдан для институционализированных речевых практик и практически неприемлем для обыденных разговоров.

Всего в семинаре выделено 98 семантически однородных реплик. Каждая из них соотнесена с десятью переменными (табл. 2):

Таблица 2

Кодификатор речевого взаимодействия

|

Переменная |

Коды (примечание) |

|

1. Порядковый № реплики |

|

|

2. Время начала реплики |

мин:сек |

|

3. Время завершения реплики |

мин:сек |

|

4. Инициатор реплики, или основной говорящий |

Участники семинара |

|

5. Вмешивающийся в реплику |

Участники семинара. (Переменная неальтернативная, поскольку в каждой реплике в пределе могли участвовать все участники семинара). |

|

6. Вид вмешательства |

|

|

7. Адресация реплики другому |

Участники семинара (Наличие явного адресата реплики, реакция или направленность высказывания к высказываниям других участников). |

|

8. Тематическое разнообразие |

Количество тем, присутствующих в реплике. |

|

9. Тематическое строение реплики |

|

|

10. Тематика реплики |

Краткий перечень основных тем. |

Формат общения и его участники

Семинар, посвященный интеллигенции и интеллектуалам, проходил в кабинете заместителя директора института. Предполагалось, что на него придут люди, зарабатывающие интеллектуальным трудом, так или иначе связанным с публичной сферой. Круг участников изначально был составлен таким образом, чтобы он не замыкался лишь ближайшими знакомыми организаторов. Но сжатые сроки, обоюдная занятость и ограниченность ресурсов привели к тому, что из приглашенных гостей пришли лишь те, кто составлял круг единомышленников, в прошлом или настоящем работающих в одной команде. Семинар трансформировался в разговор, в котором оперативный обмен репликами доминировал над целостным выражением собственной позиции. Купленные накануне конфеты и чай, по большей части, остались не тронутыми. Не до них было. Жаркие споры, рабочая обстановка и заранее заданные (вовсе не нами) временные рамки встречи диктовали свои правила коммуникации, наблюдать за которыми было чрезвычайно интересно.

Расселись за т-образным столом (рис. 1). Зам. директора не поднялся со своего места, время от времени от-

Рис. 1 Расположение за столом вечал на телефонные звонки и после одного из них, уведомил всех, что пришло время заканчивать, закрывать кабинет и расходиться. Так проводятся деловые совещания, обсуждается актуальная повестка дня в кругу единомышленников и коллег. Мы были весьма обрадованы подобным поворотом событий и польщены неожиданным включением в таинство коммуникации довольно узкой группы интеллектуалов. То, что для традиционной социологии маркировалось бы сломом рамки исследования, для нас стало вхождением в мир обыденных взаимодействий, а значит действительным поддержанием целевых установок исследовательского проекта5. Любое направленное или специализированное общение — не более чем трансформация обычного разговора [Sacks, Schegloff, Jefferson, 1974, р. 730-731]. Приближение к последнему позволяет добиться естественной речевой среды, что так важно для поддержания осмысленной коммуникации, лишенной подчас излишних ритуальных реверансов.

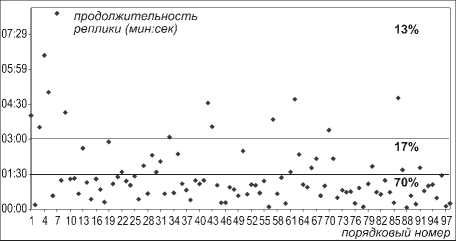

В результате, мы получили весьма интересную и отличную от семинаров, организованных в других городах, коммуникативную структуру состоявшегося разговора: продолжительность 70% семантически однородных реплик не превышало полутора минут и лишь 13% — заняли более трех минут (рис. 2)6.

Рис. 2 Продолжительность реплик в семинаре

В начале разговора все складывалось по традиционному для семинара сценарию. Реплики с максимальной продолжительностью пришлись на первые двадцать ми- нут. Мы могли получить вполне обычный по своей структуре семинар. Затем все смешалось. Несогласие и поддержка высказываний, чередовались с необычной для любого семинара скоростью. Участники обсуждения перебивали или подхватывали ключевые мысли друг друга, снабжали их примерами, аргументировали собственную позицию, высказывали возражения. Динамичность общения захватывала, и участие модератора требовалось лишь в обозначении приоритетов, в указании на небольшие повороты беседы. Более того, управление семинаром проводилось и самими участниками. Они задавали вопросы, обращались друг к другу с предложением высказаться, одним словом, создали атмосферу «перекрестного модерирования». Всего закодировано 26 переадресаций реплик, и лишь восемь из них принадлежали нам. Более всех в этом преуспел заместитель директора. Он изначально выбрал роль следящего за общей структурой разговора, чем способствовал успешной реализации нашего первоначального замысла — как можно точнее передать спонтанность мыслей участников, приблизить коммуникацию к привычной для собеседников форме общения.

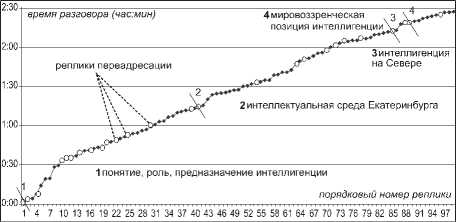

Разговор продлился чуть менее двух с половиной часов. Из них полтора часа ушло на обсуждение роли интеллигенции, ее месте в современном мире (рис. 3). Эта тема была обозначена нами в начале, и мы попросили к ней вернуться во второй половине семинара. Один из участников вскользь упомянул о том, что интеллигенция осталась законсервированной лишь в малых северных городах. Было весьма интересно услышать развернутую аргументацию этой точки зрения. Следующей большой темой стал рассказ об интеллектуальной среде Екатеринбурга. И уже в конце семинара, когда зам. директора института предупредил о его завершении (фрагмент 10, строка 1), очень коротко были обозначены представления о мировоззренческой позиции интеллигенции.

Рис. 3 Хронология семинара Невозможность интеллигенции

Разговор об интеллигенции показался нашим собеседникам несколько надуманным и даже неуместным. Скорее эта затея объяснялась причудами московских гуманитариев, нежели насущной необходимостью изучать интеллигенцию и интеллектуалов в регионах. Если первые, по большей части остались в прошлом и перестали играть заметную общественно-политическую роль, вторые — позиционируют себя в качестве профессионалов, исполнителей сформулированных за них целей и задач. В повседневной жизни, по мнению одного из участников семинара, об интеллигенции говорят лишь как о качестве, присущем человеку, подменяя существительное «интеллигент», прилагательным «интеллигентный» (фрагмент 1, строки 14-18). Не случайно одно из наиболее продолжительных выступлений семинара посвящено раскрытию понятия «интеллигентный», противопоставлению интеллигента, точнее интеллигентного человека, и интеллектуала. Ключом к подобному противопоставлению выбирается «самоидентификация». Слово трижды повторяется, что в данном контексте подчеркивает важность выбран- ного термина (строки 11-13). Фразы ломаются, вытесняя друг друга. Автор как бы ищет наиболее точное выражение пришедшей в голову мысли. Центральный вопрос: кто может назвать себя сейчас интеллигентом? Ответ на него дан заранее: «никто никогда не признается, что он интеллигент» (строка 3). Высказывание прозвучало ровно, без запинок. Интонационно невыделенное двойное отрицание «никто никогда» подчеркивает очевидность для автора представленной позиции. Тем неожиданней становятся возражения, поддержанные общим смехом (строка 4-6). Любопытно, что в качестве противоположного аргумента выбирается не логическая конструкция, а отсылка ad hominem, имеющая наибольший вес в разговорной ситуации. Собеседник указывает на другого участника семинара, разом предотвращая какие-либо возражения против своей позиции (строка 5)7.

Фрагмент 1

Отсутствие самоидентификации у интеллигенции, 4:14 – 7:578

-

1. У2: (…) ну давайте я скажу >первое что пришло

-

2. интеллигенции (.) это как с философами ↑да:: все знают что они есть

-

3. но никто никогда не признается что он интеллигент и что он философ=

-

4. У6: =°ну почему же° ((общий шум))

-

5. У3: Это ты францу ((имя участника семинара,

-

6. У2: (ХХХХХ) ((общий смех)) =

-

7. У3: = он признается что он интеллигент, что

- философ =

-

8. У2: = (ХХХ) =

-

9. У1: =абсолютно точно=

-

10. У6: = °за интеллигента и ((неразборчиво)) дать° = 11. У2: (ХХХ) ↑да: то есть если говорить о пробле-

- мах самои:де:нтификации

-

12. ↑да, то есть любой социальный круг он все равно иден:тифицирует

-

13. себя определенным образом ↑да то есть (.) самоидентификации

-

14. интеллигенции нету но (.) с другой стороны мы все равно об этом

-

15. постоянно ↓говорим ↑да (.) то есть в обыденной речи осталось

-

16. интеллигентый человек ↑да, то есть как минимум это слово

-

17. употребляем признавая что а::: за интеллигентным человеком ряд

-

18. определенных качеств ↑да, то есть понятно, что разговоры рожденные

-

19. советской властью или там предсоветской властью ↑да >если

-

20. вехи упоминать< о роли интеллигенции и о: (.) том что такое

-

21. интеллигенция? они были актуализированы гораздо сильнее в те

-

22. времена чем сейчас. Сейчас (.) проблемы (.) места и роли

-

23. интеллигенции просто никак не обсуждается Я просто вспоминаю (.)

-

24. где то я читал про что, где то обсуждения какие то (.) их нету ↑да

-

25. просто напросто вопрос такой не стоит Почему? Ну: опять же причин

-

26. можно попытаться выявить несколько ↑да Все таки а:: современное

-

27. общество общество а::: (.) более дробное раздробленное ↑да

-

28. фрагментарное а: по причине узкой специализации ↑да то есть почему

-

29. начинает больше употребляться слово интеллектуал чем

-

30. интеллигент? Потому что э: (.) по формальным признакам объединить

-

31. двух людей в одну группу становится все сложнее даже в том числе

-

32. интеллигенции >потому что у каждого< есть своя специализация

-

33. у каждого есть своя сфера компетенции ↑да То есть получается что

-

34. интеллигент это человек который не вписывается ни в э: (.) какую то

-

35. компетентную схему (.) ну у него нет определенной сферы

-

36. компетенции ↑да И когда мы говорим интеллигентный человек

-

37. мы не имеем в виду его уровень знаний ↑да мы чаще всего говорим

-

38. о:: стиле и манере поведения ↑да то есть там (1.0) Ну вот так.

-

39. И поэтому э:: обсуждать с точки зрения как там стиль поведения

-

40. >как социальная группа людей ведущих себя определенным образом<

-

41. ↑да это тоже само по себе абсурдно (.) Может из за этого разговоры

-

42. об интеллигенции они ушли на второй план. Но

в голову< во-первых, по

У6)) скажи =

-

э: (2.0) Вот что ↑да

-

43. конкретно на вопрос отвечая что я думаю можно ли говорить об

-

44. интеллигенции ↑да то есть я тут стал бы скорей последовательным

-

45. номиналистом ↑да Есть имя и имя(ххх) ↑да и имя важнее оказывается

-

46. чем (.) чем реальное значение. То есть интел-

- лигенция это не актор ↑да

-

47. то есть не люди которые там >со своими проблемами

-

48. повседневными, поведением, практиками стратегиями живут< ↑да

-

49. Это скорее опредленная (.) мифологема которая существует в языке

-

50. и с точки зрения обсуждения почему бы не обсуждать мифологему?

-

51. У6: = °номен есть а феномена нет° =

-

52. У2: = да да согласен. В принципе на нас же многие мифы оказывают

-

53. влияние. Многими мифами мы подвержены ↑да >и с этой точки

-

54. зрения< интеллигенция так же (.) об интеллигенция имеет смысл

-

55. также говорить (.) не как о феномене а как о но-мене ↑да то есть

-

56. такого плана

-

57. М1: Мгм

-

58. У6: Я может быть продолжу эту мысль

-

59. М1: Мгм=

-

60. У6: =Вы в общем затруднили себя иссле

-

61. неоперациональное понятие (1.0)

-

62. М1: (ХХХ) ((общий смех))

дование взяв крайне

Тем не менее, подобное возражение привело к развернутому обоснованию выбранной ранее позиции. Дополнительные аргументы о возросшей профессионализации и специализации современного общества и мифологичности понятия «интеллигенция» были уже поддержаны возражавшим ранее собеседником (фрагмент 1, строки 51, 58, 60). Итак, никто не может назвать себя интеллигентом, поскольку это лишь понятие, слишком размытое и неопределенное, чтобы иметь отношение к повседневной жизни (строки 60-61). Подобные соображения отнюдь не уникальны и относятся не только к «интеллигенции». Сомнения в операциональности подобных понятий регулярно высказываются обществоведами, приступающими к исследованию группы публичных людей, занимающихся интеллектуальной деятельностью, не ограниченной лишь их профессиональными компетенциями. Например, Р. Познер в предисловии к книге, посвященной публичным интеллектуалам, пишет о множестве хаотичных и случайных представлений, которые он смог привести в порядок только после нескольких лет скрупулезного анализа [Posner, 2004, p. 2]. Уникальность русского понятия «интеллигенции» заключается отнюдь не в трудностях операционализации, а в причине их возникновения. Как отмечает Д.С. Лихачев, русские люди предпочитают эмоциональные концепты логическим определениям. Потому и понятие «интеллигенция» преимущественно ассоциативно-эмоциональное [Лихачев, 1993, с. 3]. Оно не подлежит стандартизированным приемам работы с дефинициями, которые многим научным деятелям представляются единственно уместными. Любые попытки выстроить строгие логические схемы проваливаются под давлением веера ассоциаций, связанных с этим понятием. Не потому ли увлеченность рациональным схематизмом, привнесенным за последние десятилетия в среду российских гуманитариев, приводит к отрицанию столь неудобного для описания понятия?

Основным признаком, характеризующим интеллектуальную среду Екатеринбурга, участники семинара вновь и вновь называют профессионализм, необходимость быть специалистом в каком-либо деле, грамотно и четко выполнять поставленные задачи (фрагменты 2, 3). Обоснованность, осмысленность самих задач, при этом, не обсуждается. Они буквально выносятся за рамки компетен- тности интеллектуалов.

Фрагмент 2

Потеря связующих скреп, 37:04 – 38:14

-

1. У5: (…) на тему почему трудно каким то(хх) об

-

2. интеллигенция ↑да как какую то социальную группу? Э:: С одной

-

3. стороны потребности в ней как таковой, как в: группе которая несет

-

4. какой то: особый смысл >на самом деле< ↓от-сутствует. То есть есть

-

5. какие то технократические задачи очень локальные, очень

-

6. конкретные, требующие одного специалиста, двух специалистов.

-

7. Собственно говоря вот в этом вот роде и существует вот эти вот

-

8. ↓интеллектуалы команды которые существуют

-

9. составе двух трех человек, либо формируются под ↓проект.

-

10. Выполнили. Они могут остаться. Найти другое себе применение,

-

11. смысл своего ↓существования могут ↓разой-тись=

-

12. У1: = >пролетарии умственного труда< =

-

13. У5: = по большому счету да то есть [это: нормальная:(ххх)]

-

14. У3: [>продажные абсолютно<]

-

15. У5: абсолютно рыночная такая стихия. Если может быть раньше были

-

16. какие то скрепы которые эти вот: э: (.) эту общность соединяли ↑да

-

17. ну например университеты (.) во:т то сегодня нет на самом деле

-

18. такой среды которая бы формировала группу и держала (.) людей (.)

-

19. ↓ вот. В качестве именно группы. То есть очень-

-

20. У6: -нет институтов

-

21. У5: очень трудно представить себе структуру в которой эти бы люди

-

22. концентрировались, удерживались, и стабильно бы находились

-

23. вместе. (…)

разом вытащить

либо стабильно там в

Интеллектуалы ограничены «технократическими задачами» (фрагмент 2, строка 5). Основная цель интеллектуальной работы — их выполнение. На этом делается акцент в высказывании, это приводится в качестве основного условия для объединения интеллектуалов в группы (строки 10-11). Выполнение цели влечет разрушение общности. Это отнюдь не означает, что интеллектуалы могут избежать решения моральных и этических вопросов. А. Этциони отмечает, что любая техническая точка зрения интеллектуалов не свободна от нормативных положений, лежащих в области морали [Etzioni, 2006, p. 3]. Другой вопрос насколько стабильны и долгосрочны те или иные моральные установки? Насколько транспарентны они в публичной дискуссии? И каким образом снимается конфликт противоречащих установок, при выполнении определенных «технических» заданий?

«Пролетарии умственного труда» (фрагмент 2, строка 12) — реплика, произнесенная в быстром темпе, буквально вклинивается в рассуждение об интеллигенции, но не ломает, а дополняет общий настрой высказывания. «По большому счету, да» (строка 13), — мгновенно, без какой-либо остановки отвечает говорящий. Осмысленное дистанцирование от любых намеков на морально-этическую компоненту работы интеллектуалов иллюстрирует особенности современной политической среды, которая пог- лотила и переработала мессианский потенциал интеллигенции. С.С. Рапопорт замечает, что «настоящая моральность, как известно, дело сугубо индивидуальное и даже интимное (стыд, совесть); она не может быть коллективной, групповой или массовой» [Рапопорт, 2006, с. 203]. Политическая борьба, напротив, требует обобществления морали, вынесения суждений о состоянии нравов больших коллективных образований (народ, общество, государство), выходящих за пределы индивидуального опыта. Конструирование мессианской добродетели на политической сцене С.С. Рапопорт называет «политической се-мантизацией, то есть приданием гражданственного, политического смысла тому, что, по сути, такого смысла не имеет» [Рапопорт, 2006, с. 202]. Интеллигенция, поддерживающая свою идентичность романтическим ореолом «служения народу», оказавшись в зоне торговли моральными установками, вынуждена либо отказаться от усвоенной когда-то мессианской роли, либо перейти в иную социальную страту. Стремление к духовному совершенствованию незаметно вытесняется стремлением к власти и престижу, а место интеллигентов на общественной арене заняли профессиональные политики.

Девальвация ценностных установок, всеобщая семан-тизация нравственности как таковой, привели к разрушению среды, необходимой для воспроизводства интеллигентского сообщества. Участники обсуждения не видят иных «скрепов», кроме профессиональных объединений, способных сохранить социальные связи, придать им более устойчивую форму (фрагмент 2, строка 16). «В современных обществах число профессий растет, а число любителей сокращается» [Арон, 2005, с. 185]. Единственным легитимным основанием для социальных отношений становится «рыночная стихия» (фрагмент 15), в которой долгосрочные связи устанавливаются на основании товарных обменов, извлечении выгоды и рационализированной пользы9. Примечательно, что это описание разделяется всеми. Мы наблюдаем лишь поддерживающие реплики (строки 12, 14, 20), усиливающие основную идею автора: интеллектуальная работа ограничена сферой профессиональной компетенции. Ничего нет вне профессиональной деятельности, что могло бы объединить людей, создать некоторое сообщество (фрагмент 3)10.

Фрагмент 3 Неинституционализированное сообщество, 40:45 – 41:07

-

1. У6: (…) Современные интеллектуалы институци

-

2. ↓профессионально (.) ни социально не инсти-

- туционализировны, ни

-

3. культурно не институционализированы, ни как то еще (.)

-

4. У4: °ни функционально°=

-

5. У6: = да совершенно верно. То есть мы можем

-

6. интеллектуалах только (.) исключительно э: (.) профессиональном

-

7. ↑аспекте (.) >во всех остальных аспектах их не

-

8. нет институтов.

онализированы только

говорить о

схватить<

В этом контексте вовсе не упоминаются какая-либо деятельность, основанная на отличных от рыночных мотивах. Профессиональная, деловая среда отдана на откуп интеллектуалам. Они же проявляют себя в политике и общественной жизни. Места для интеллигенции здесь не осталось. Энциклопедичность, мессианство, просветительские амбиции вытеснены прагматическими инструментальными мотивами, направленными на выполнение своей работы, знания своего дела11. К. Манхейм называет этот процесс вытеснением гуманистического идеала культурным, основанным на принципе «профессиональной специализации» [Манхейм, 1993, с. 72]. Первый основан на служении некоторой общей, объясняющей реальность утопии. Второй объединяет частные, узкопрофессиональные и прозаичные представления о своем локальном месте в сегрегированном мире. Разрушение утопического знания переводит разговор об интеллигенции в описание качеств интеллигентного человека, обсуждение стиля и манеры поведения (фрагмент 1, строки 36-38). К этому вновь возвращаются участники дискуссии, отождествляя интеллигента и культурного человека, помещая его лишь в область воспроизводства некоторых культурных образцов.

Интеллигентность как «культурность»

Обживание и наращивание культурного слоя — единс- съездах промышленников и банкиров, на Гражданском форуме, на различных научных конференциях» [Устинович, 2007, с. 9]. Пожалуй, трудно отыскать более показательный пример, подобострастного преклонения перед властью, в котором атрибут всеобщности — «везде» — приписывается исключительно окологосударственным институтам.

твенная задача, оставшаяся не оставившей прошлые идеалы интеллигенции. Сама интеллигентность воспринимается не более, чем синонимом культурности (фрагмент 6, строки 1-4), качеством, отвечающим за поддержание пред-заданных образцов поведения. То, что еще совсем недавно, каких-то сто лет назад, определялось «этическим мещанс-твом»12 [Иванов-Разумник, 1993 (1907), с. 78] и изгонялось за пределы интеллигентной группы, у наших собеседников выступает, чуть ли не единственным, критерием сначала интеллигентности, а затем и интеллигенции. Соблюдать нормы этикета, ходить в театр, еще что-то в этом роде (фрагмент 6, строки 7, 8). Культурность предстает воплощением частной, повседневной жизни, индифферентной помыслам и устремлениям власти. Культура может быть представлена как «сумма всех идеологий», направленных на упорядочение поведение и сознания (следование культурной норме) [Флиер, 2006, с. 34-35], что позволяет А.Я. Флиеру отождествлять культуру и власть. Культурность, напротив, антипод власти, она как бы проживает в другом пространстве, не пересекающимся с властными порядками, попросту не видит их. Культура — прерогатива государства, культурность — человека.

Фрагмент 6

Культурность, 51:42 – 52:16

-

1. У3: (…) у нас понятие интеллигентный >как оп-

- ределение< оно

-

2. достаточно широко используется. На самом деле оно является

-

3. синонимом слова куль[турный

-

4. У5: [культурный

-

5. У3: Тда то есть оно ^воспринимается интелли-

- гентый значит культурный

-

6. а затем из этого определения дее:лают существительное

-

7. <интеллигенцИЯ> Тда интеллигенция это человек который

-

8. соблюдает какие то нормы этикета, ходит в театр, °еще чо то там°

-

9. ну и так далее (.)

-

10. У4: И еще по поводу [э:тимо:: этимологии

-

11. У2: [не сморкается на пол

-

12. У3: да, не сморкается в ^занавески совершенно верно

-

13. У4: [по пово- по поводу]

-

14. У5: [а если это делает] то эстетически ((общий смех))

Проведя социолингвистическое исследование понятия «культурности», В.В. Волков обнаружил, что оно стало массовым лишь в 1930-х годах [Волков, 1996]13. До середины XIX века «культурность» вовсе не употреблялось, впоследствии, вплоть до прихода к власти большевиков, скорее ассоциировалось с дурным слогом, нежели точным или образным описанием некоторого феномена. Актуальным понятие стало благодаря переосмыслению советской властью социальных катаклизмов послереволюционного периода и совершению «большой сделки» между сталинским режимом и лояльной ему интеллигенции. «Большая сделка заключала в себе также конверсию ценностей — переход от воинствующего революционного аскетизма и безвозмездной преданности общему делу к культивированию благополучной частной жизни, индивидуализации потребления, ориентации на цивилизованное поведение — «ценности частной жизни превратились в общественную норму» [Dunham, 1979, p. 15]» [Волков, 1996, с. 198]. Культурность в общественно-политическом дискурсе 1930-х годов легитимировала восстановление порядков нормальной, мещанской жизни городского населения. Удивительно, насколько описания, почерпнутые В.В. Волковым из периодических изданий того времени, консистентны нынешнему разговору.

Театральная жизнь города, танцевальные и певческие коллективы, музейное дело — все это, по мнению участников семинара, выделяет Екатеринбург из остальных городов Урала и Сибири, позволяет говорить о его культурном уровне. Большие консервативные театральные коллективы ТЮЗа, драматического театров «подстегиваются» малыми, подвижными коллективами Каляды-теат-ра, Волхонки, Малого драмтеатра. Танцевальное искусство, выставочная деятельность, галерейная деятельность, симфонические летние вечера в Филармонии, деревянная скульптура, строительный конструктивизм… Мы слышим все новые и новые примеры «перетекания публичности из политической в культурную среду» (фрагмент 7, строки 1-5).

Фрагмент 7

Перетекание публичности, 97:27 – 97:46

-

1. У6: Тт:эзис то ведь был какой [перетекает

-

2. У2: [да да

-

3. У6: пу:публичность перетекает из [политики в

-

4. У2: [есть есть есть

-

5. У6: >в очень [большой степени в культурную<

-

6. У1:[ Не публичность ! В том то и дело. Причем тут публичность ?

-

7. Смотреть можно трогать нельзя Тем более об этом разговаривать=

-

8. У6: =А вот разговаривать как раз можно

-

9. У2: да да

-

10. У1: Где?

иные сферы и

Но и на этом, весьма благостном фоне, обсуждения культурного развития города вдруг возникло явное напряжение в дискуссии: «смотреть можно, трогать нельзя» (строка 7). Интеллигентная среда перемещается в сторону потребления, опосредованного односторонней коммуникацией, отсутствием диалога. Таков диагноз одного из участников семинара. Нет места, где стало бы возможной и осмысленной дискуссия, более того, по- теряны основные мотивы для конструирования такого места (фрагмент 8).

Фрагмент 8

Атомизация общества, 111:42 – 112:24

-

1. У1: Процесс атомизации он происходит (.) Есть

-

2. процесс ↑да то есть самоорганизации создания

-

3. потребительских интересов ну: шкурных ↓абсо-лютно и это

-

4. ↓правильно каких то обществ Но пока еще он

-

5. Автомобилисты ↑да вот та:м (.) мамы , дольщики вот это ↓есть Если

-

6. говорить о том что:: идет какое то объединение по:: принципу::

-

7. грубо говоря >давайте чо нибудь пообсуждаем< потому как мы

-

8. интеллигенты или интеллек(хх)туалы ↑да или(хх) как сделать наш

-

9. город лучше и как создать бренд города и как его продвинуть или

-

10. еще что то Этого естественно нет

При зарождении конверсационного анализа основным постулатом любого диалога считалось последовательность реплик. Любые наложения интерпретировались как слом, или нарушение коммуникации, который требовали соответствующего ремонта. Только через несколько лет кропотливых наблюдений за речью, исследователи заметили, что наложение реплик может не только мешать, но и поддерживать говорящего. Речь идет не об эмоциональной поддержке в форме гыканий или кивков головы, а о полноценных наложенных репликах. Наличие подобных поддерживающих наложений Э. Щеглов назвал «феноменом хорала» [Schegloff, 2002, p. 291], или концертным, а не последовательным исполнением речевых партий.

правда параллельный

а:: на основе каких то

идет достаточно слабо

Отождествление интеллигентности с культурностью сопровождается хоровым исполнением смысловых конструктов. Участники коммуникации буквально подхватывают реплики друг друга. Очевидные прерывания приобретают форму поддержки и одобрения высказываний (фрагмент 6, строка 4), что подчеркивается ведущим речевой партии повторением «да» (фрагмент 6, строки 5, 3). Любопытно, что выбивающийся из общей мелодии участник, пытающийся переключить разговор на другую тему, попросту игнорируется (фрагмент 6, строки 10-11, 13-14). Все его попытки заканчиваются неудачей, подытоженной общим смехом, завершающим коллективную партию (фрагмент 6, строка 14). Казалось бы, перед нами мимолетный эпизод обычного интеллигентного трепа, сдобренный долей коллективной рефлексии и самоиронии. Но обратить внимание следует на непроговоренное — воспроизводство структурной динамики в рядах интеллигентского сословия. Действительно, свойства российской интеллигенции, когда-то воспринимаемые в качестве основных — мессианство, просвещение, преодоление невежества и борьба с тиранией14, в советском контексте заменены следованием моде, акцентом на внешнем виде и стиле [Волков, 1996, с. 200-204]. Другими словами, из социальной, по большей части революционной и опас- ной для власти группы, интеллигенция вновь предстает эдаким милым, беззубым сообществом культурных, внимательных, хорошо образованных, но бездействующих и политически инертных людей. Неужели вновь воспроизводится мощь властного конструирования образованного класса? Навряд ли. Речь идет скорее об отступлении властного дискурса, нежели его переопределении.

Проектируемая публичность

На протяжении всего семинара интеллигенции раз за разом отказывали в публичности. Упоминание о культурности как основном качестве интеллигента, определяло его локальное, периферийное место в политическом и социальном контексте. Разговор о публичности мог бы и вовсе не состояться, если бы я намеренно не ввел это понятие в дискуссию (фрагмент 4, строки 1-6). В ответ получены спонтанные, но чрезвычайно однородные реплики об «искусственной» (строка 10) и «проектируемой» (строка 26) публичности15.

Фрагмент 4

Искусственная публичность, 43:13 – 44:26

-

1. М1: (…) вступая уже как участник дискуссии с

-

2. кажется тут >речь то идет< не о: культурных компетенциях в

-

3. большей степени а о таком понятии как публичность. То что сейчас

-

4. обсуждается много, приписывается разным дисциплинам (.)

-

5. публичая политология, публичная социология, публичная там еще

-

6. черт знает что-

-

7. У6: - и здесь есть мнение =

-

8. М1: = Мгм

-

9. У6: публичность она:: э: современная публич

-

10. искусственна, она создаваема, она формируема.

-

11. под определенные >цели, определенные зада

-

12. интересы а вовсе не под миссии< |вот Соответственно интеллектуал

-

13. здесь не более чем обслужива:ющий класс которые обслуживает

-

14. те или иные задачи которые ставятся-

-

15. М1: - Но если это так значит нужно говорить

-

16. об этой существующей группе об

-

17. обслуживающие [группе]

-

18. У2: [ну да] получается что

-

19. тоже реальность-

-

20. У3: -Вся ^публичность пиар ^публичность на самом деле=

-

21. У6: = которая делаема (.) <и:: поэтому говорить>

-

22. >то есть интеллигенция у нас как то не конно-тируется с пятой

-

23. личностью<=

-

24. У2: = с доступом к СМИ f да (.) То есть можно ли назвать человека

-

25. который имеет доступ-

-

26. У6: - с ^проектной с проектируемой публичнос-тью=

-

27. У2: = да да

мнением все таки мне

ность она:: э: она

И:: э: формируема

чи, определенные

(.) в этом смысле о:::

Сфере социально-политических действий участниками семинара присваивается исключительно профессиональный, а по Майклу Буровому, заказной (policy) характер. На это прямо указывает реплика об обслуживающем характере интеллектуального труда, рефреном повторяющая общее настроение участников дискуссии: «интеллектуал здесь не более чем обслуживающий класс» (фрагмент 4, строки 12-13). Удивительно, но из публичной области полностью исключается область свободного волеизъявления. Публичность «делается» (строка 21) и вовсе не представителями интеллектуальных групп. Тогда кем? Властью, элитами, обладающими ресурсами для контроля и управления средствами массовой информации. Даже вспоминая дореволюционную интеллигенцию, дискутанты отказывают ей в публичности, открытости широким слоям населения. Единственная референтная группа для прошлой, «истинной» интеллигенции — «акторы, субъектные люди» (фрагмент 5, строки 19-21), то есть те, кто может принимать решения, кто действует, значит, обладает властью. Подтверждением этому служит ассоциация, возникшая на словоформу «субъектные люди» — это чиновники (строка 24). Пусть и образованные, читающие литературу, преклоняющиеся перед искусством, но все же чиновники, состоящие на государственной службе. Следовательно, это люди, принципиально несвободные в ценностных, идеологических ориентирах, вынужденные подстраиваться под государственные интересы, чтить волю суверена.

Фрагмент 5 Монополия на интеллектуальную деятельность, 52:43 – 53:41

-

1. У6: В общем нету властелинов духа (.) а:: стало

-

2. У1: Я во-

-

3. У2: - Да >это правильная скорее всего [пози-

- ция<

-

4. У1: [а:::]

-

5. они [были когда то властелины духа?]

-

6. У2: [были]

-

7. У6: [да конечно]

-

8. У1: [когда и где?

-

9. У6: [всякие толстые, чеховы и так далее

-

10. У1: толь- только в своем сообществе которое было крайне узкое и потому

-

11. могло коммун- тировать друг с другом достаточно ^просто [все

-

12. У6: [а:

-

13. правильно оно было единственным- оно было монополистом на

-

14. интеллектуальной деятельности=

-

15. У3: =другого то и не |было

-

16. У1: так яа:: так я: понимаю но:: в: для кого опять же для кого ? для себя ?=

-

17. У6: =крестьянская масса [она существовала

-

18. У1: [вещь в себе?=

-

19. У3: = для акторов, для субъектов=

-

20. У2: =да да

-

21. У3: для субъектных людей она |существовала те кто не были субъектами-

-

22. У1: -для субъектных людей существовала?=

-

23. У3: =да

-

24. У1: °ей богу Я не думаю что:: чиновник Тда который а:: определял что-

-

25. У3: - >для него пушкин был важен<

быть интеллигенции нет=

Обратим внимание, насколько эмоциональным становится обсуждение: возрастает количество наложенных

(overlap) высказываний (строки 5-7, 8-9, 17-18), наблюдаются обрывы и прерывания речи другого (строки 2-3, 11-12, 21-22), поддержка и мгновенное подхватывание реплик (строки 19, 20, 23). Интеллигенция вновь ассоциируется с властью. Значимость и весомость ее определяется через возможность влияния. Не случайно столь оживленную реакцию получает типично романтическое16 высказывание об отсутствии «властелинов духа» (строка 1), которые объясняются монополизмом в производстве интеллектуальных продуктов (строки 13-14). Тем самым, публичность воспринимается исключительно как средство влияния, а интеллигенция как сообщество, потерявшее таковое. Причем, потеря влияния произошла не потому, что интеллигенция выбрала иной способ самореализации, отвернулась от власти. Нет, по прежнему, возможность «влиять на умы» остается, судя по общему тону дискуссии, одним из наиболее привлекательных мотивов публичной интеллектуальной деятельности. Действенность и опасность новых идей, умение обращаться с ними перестало восприниматься в качестве опасности самой властью. Именно подозрительность к производству идей, чувство опасности, исходящее от интеллигенции, превосходящей в интеллектуальном плане своих правителей, вызывало интерес к этой социальной группе со стороны власти [Берлин, 2001b, c. 507], создавало государственный заказ на массовое производство интеллектуального продукта. «Задача советской интеллигенции состояла в легитимации советской власти и обеспечении поддержки режима», — напишет Б. Фирсов по прошествии нескольких десятилетий после коллапса СССР [Фирсов, 2001, с. 172]. Теперь этого нет. Идеи перестали быть подозрительными17. Власть нуждается в слишком ограниченном составе идеологов, чтобы поддерживать и взращивать довольно обширную интеллектуальную среду.

«Замороженные» места интеллигенции

Единственная территория, где продолжает воспроизводиться интеллигентная среда, по мнению одного из участников обсуждения, — поселения Крайнего Севера (фрагмент 9). Об этом было вскользь упомянуто в начале семинара, и я попросил вернуться к этой теме уже по его завершению. Развернутое, аргументированное вы- ступление никем не прерывалось. Лишь в первую минуту сделано дополнение и то произнесено оно в быстром темпе, поддерживающем общий тон высказывания (фрагмент 9, строка 7). Говорящий воспринимался всеми участниками семинара как эксперт, предоставляющий полезную и вовсе не дискуссионную информацию.

Фрагмент 9

Северная интеллигенция, 133:06 – 134:46

-

1. У1: Там просто очень специфические условия.

-

2. 1фактора Поселенческая структура Тда то есть

-

3. это э: новые города Они очень 1небольшие, они очень 1локальные.

-

4. Взять тот же ямалоненецкий автономный округ

-

5. ну: будем считать что семь городов есть. Три больших но больших

-

6. опять же [сто тысяч

-

7. У3: [>восемьдесят тысяч<

-

8. У1: Огромный город ноябрьск Тда Огромный

-

9. Столица тридцать тысяч населения. Одни чиновники вообще одни

-

10. чи:нов:ники ну еще плюс обслуга >кто в магазинах работает<

-

11. больше никого нет 1вот Они очень локальны

-

12. (…)

-

13. У них фактически у большинства даже у тех кому сейчас пятьдесят

-

14. f да (.) две родины >вот там где они сейчас живут где они уже своих

-

15. детей 1родили< и там куда они уедут с севера А уехать хотят все

-

16. (…)

-

17. В любом случае вот когда они оказываются вот в та- в достаточно

-

18. замкнутых социальных образованиях Тда: и: (.) потому что (.) ну это

-

19. объективно так все замкнуто по большому счету Тда Плюс если

-

20. учитывать то что далеко не худшие люди туда ехали достаточно::

-

21. такие пассионарные личности 1 ехали ну: за деньгами ехали меньшая

-

22. там часть ехала за запахом тайги В основном за деньгами. Высокий

-

23. ценз э: ^образовательный достаточно то есть не худшие люди туда

-

24. 1приехали. И вот эти традиции семидесятых годов вот этих кухонь

-

25. (.), интеллигентских посиделок, бардовской песни (.) они там в

-

26. замороженном состоянии °находятся° Но так как никого другого

-

27. досуга нет зачастую вот эти кухни переносятся в ку:культурные

-

28. учреждения А они там хорошие просто. Я такого как в новом уренгое

-

29. дворца культуры не видел 1 нигде Он там может с любым залом

-

30. екатеринбурга: (.) или москвы 1посоперничать зал конечно поменьше

-

31. но там и населения гораздо 1 меньше. Вот (.) всяческие кружки

-

32. детские (.) взрослые любые начиная там э:: от вязания до игры на

-

33. скрипке ну все что 1 угодно, спортивные сооружения (.) это тоже

-

34. присутствует. И поэтому они они э::: как бы вот постоянно

-

35. коммуницируют постоянно общаются и:: (1.0) а так как вот (.) если

-

36. вы помните традиции интеллигентские они сохраняются с

-

37. семидесятых ↓годов еще и север мы же с сурового севера как мы

-

38. добываем газ даже если его в глаза не видел и к нему не имеет

-

39. ↓отношения или там про оленя северного которого тоже они раз в

-

40. год в праздники ↓видят Вот это вот э:::::: местечковый патриотизм

-

41. в местном- (.) он очень сильный и со- соответственно такой вот тип

-

42. социальности он все равно э::: рождает лидеров общественного

-

43. мнения, которые там есть. Вот здесь нет а там всегда с десяток ты

-

44. ↓наберешь То есть группа ориентируется э::: на > соверешенно

-

45. определенные фигуры< ↑да которые чаще всего какие нибудь

-

46. балагуры с хорошим образованием, песни поют ↑да на все имеют

-

47. свое мнение, иногда могут ругаться с ↓властя-ми особенно с

-

48. федеральными а не собственным мэром поскольку мэр близко он

-

49. дюже свой ↑да Фактически мы там ви(хххх)дим модели которые

-

50. были свойственны может быть классической интеллигенции ну и

-

51. советской интеллигенции отчасти Вот там они есть в них нужда

-

52. просто напросто есть (…)

Вопервых э::::: два

э:: по большей части

вот есть их там семь

город новый уренгой

Перечисляя особенности северян, спотыкается, подбирая общее слово, характеризующее их состояние. Наконец, после протяжного «э» в качестве означающего термина выбирается «местечковый патриотизм» (фрагмент 9, строка 40) — не больше и не меньше, а тип социальности, благоприятный для сохранения и развития интеллигентного сословия. В очередной раз убеждаемся, что первоначальный критерий интеллигентности недостаточен для определения интеллигента. Важнейшей составляющей последнего является возможность влиять на происходящее, иметь реальную власть на умы окружающих людей. Не удивительно, что подобная претензия на влияние отпугнет любого здравомыслящего человека, не поглощенного властными ожиданиями. Видимо поэтому интеллигент не может называть себя таковым. Это форма для внешнего описания, людей интеллектуальных, культурных и влиятельных, чьи качества в обязательном порядке должны быть установлены окружением. Конструирование же последних чревато воспроизводством эксгибиционизма, претенциозности и какой-то детской доверчивости перед собственными силами и возможностями. Образ интеллигента, построенный нашими собеседниками, наделен патологической, всепоглощающей и неистощимой увлеченностью социальными и нравственными проблемами. Отсюда и балагуры с хорошим образованием, имеющие свое мнение по всем вопросам, ругающие власть и имеющие огромное влияние в своей референтной группе, в ограниченном и замкнутом пространстве (строки 45-48). Служение «гуманистическим идеалам» (по Манхейму) позволяет им преодолеть прозаичность собственных профессиональных компетенций18, хотя бы в глазах очевидцев преодолеть путы провинциальной биографии. Не удивительно, что в современном информационном мире подобный типаж встречается чрезвычайно редко. Другой вопрос, почему интеллигент воспринимается в такой двойственной позиции? С одной стороны, жесткие нравственные требования к себе, влекущие за собой смирение и послушание. С другой — претензии к окружающему миру, стремление к его преобразованию по части идеологических, мировоззренческих представлений, что делает из интеллигента истинного революционера. Но революционер теперь получается какой-то локальный, «местечковый», знающий свое место в общей социальной иерархии. И. Берлин, анализируя советскую интеллигенцию 1950-х годов, заметил, что опасная для любого властного режима черта русской интеллигенции была полностью истреблена вместе с ее носителями. На место воинствующих интеллектуалов пришли «подлинно цивилизованные, восприимчивые, неравнодушные, часто талантливые, но слишком запуганные, политически пассивные специалисты» [Берлин, 2001b, 509]. Их окружение локально, их претензии не распространяются дальше досугового пространства. «Никакого другого досуга нет» (строка 26-27) — приводимая в качестве аргумента развития интеллигентной среды на Севере, реплика тем самым и ограничивает эту среду непротиворечивыми и непроблемными для властей рамками свободного времяпрепровождения.

Мировоззренческая позиция интеллектуала

Оставаясь людьми действия, сильно отягощенными политическим опытом, «интеллектуалами в политике» (по Т. Драперу)19, наши собеседники с трудом могут себя ассоциировать с «мягкотелыми» интеллигентами, утопающими в заботах о культурной традиции, поддерживающими всеми силами стандарты должного поведения. Эстетически сморкаться в занавеску (фрагмент 6, строки 12-14) как снижение общего пафоса интеллигентной позиции — вот брутальная правда почувствовавших вкус к политической борьбе интеллектуалов20. Их притягивает общения с населением способствует сохранению особой социальности, столь необходимой современному обществу. Однако оборотная сторона такой социальности — воссоздание утопического сознания, питающего «лживые» идеологии и конструирующего огромную дистанцию между периферией и центром. Досуговая доминанта общественной работы подчиняет северянина существующему порядку, определяет роль интеллигента в качестве «массовика-затейника», обеспечивающего отдых и приятное ремяпрепровождение.

не только гротесковая эстетика, но и возможность выйти за рамки учебных аудиторий и наукообразных проектов, окунуться в гущу будничной жизни, в которой ощущаешь реальное влияние и власть21. Так, в течении всего разговора, никто не упомянул о своей профессиональной деятельности в качестве преподавателя, не привел в качестве аргумента результаты проведенных исследований. Но много говорилось о «реальных» делах и достижениях на ниве политического консалтинга и выполнения заказа тех или иных политических фигур.

Примечательно, что профессионально состоявшиеся в политике, диспутанты избегают политически клишированных определений мировоззренческой позиции. Лишь однажды прозвучали слова о коммунистических и либеральных взглядах, разделяемых разными группами интеллектуалов, и тут же были подвергнуты общему сомнению (фрагмент 11, строки 1-14). Признаваемой всеми в качестве мировоззренческой доминанты остается личная самореализация, основанная на профессиональном росте (фрагмент 10, строка 12; фрагмент 11, строки 16-20). Профессионализм как критерий успеха и единственная цель, оставшаяся в идеологически деконструированном мире. За оберегом из слов о денежном вознаграждении, рыночном характере услуг, потребительских пристрастиях, о чем высказал обобщающее суждение модератор (фрагмент 10, строки 3-5), скрывается религиозная позиция послушания. Делать свое дело, не взирая на обстоятельства, пренебрегая моральными оценками оппонентов.

Фрагмент 10

Акторы социальных перемен, 139:31 – 142:04

-

1. У3: Я прошу прощения Время

-

2. М1: Последний может быть тогда вопрос и: на

-

3. меня дошло< что интеллигенция у нас живет в традиционном

-

4. обществе э: современный город э: погряз в кон-сюмаризме и

-

5. потреблении и так далее Ну вот в этой перспективе

-

6. мировоззренческая позиция у интеллектуалов в данном случае э:: она

-

7. какова? И я адресуюсь на екатеринбург в большем случае >в

-

8. большей степени< Вот какие мировоззренческие позиции, какие

-

9. ценности превалируют в среде [интеллектуалов 10. У1: [ну очень >очень< коротко

-

11. М1: да]

-

12. У1: в первую очередь профессиональная реализация и: какое то:::

-

13. смутное неартекулируемое чувство что чего то: еще: и хочется

-

14. ((смех))

-

15. М1: ну: может быть каждый [выскажется?

-

16. У2: [деньги есть а счастья нету(ххх)

-

17. У4: [традиция на самом деле может возникнуть

-

18. только если (.) она будет не такой как сейчас это апологетика статус

-

19. ↓кво Только в этом (.) как бы (.) по крайней мере в политике (.)

-

20. востребована (.) то есть если интеллигент будет себя

-

21. позиционировать как носителя, генератора каких то:: <будущих,

-

22. социальных ↓перемен> то есть ус- будет выступать за какие то

-

23. перемены и предлагать варианты решения альтернативы которые <на

-

24. его взгляд> окажутся лучше чем окружающая действительность, если

-

25. будет ддо-достаточно много людей (.) которые с ним согласятся а

-

26. таковой спрос >на самом деле есть< недовольных ↓много просто они

-

27. не совсем публичны вот в этом пространстве которое сжимается как

-

28. ш:шегренева ↓кожа Но тем не менее они есть Может быть их б:удет

-

29. все больше и больше в связи вот с консервацией статус кво которая

-

30. на самом деле проблемы никакие не решает по большому ↓счету

-

31. только усугубляет, либо консервирует, либо замораживает (.) и так

-

32. далее Ну это вот (.)

-

33. М1: Мгм

-

34. У3: Я бы сказал что очень разное-

-

35. У4: -К::как как сказал в свое время то ли

-

36. Дмитрий Быков это такой как законсервированный труп если отта-

-

37. оттает очень плохо будет пахнуть (.) Э:: >Поэ-тому все время нужны

-

38. какие то< изменения И когда до элит дойдет что <изменения будут

-

39. нужны> они рано или поздно случатся (.) Только либо они будут

-

40. управляемы, либо это будет какая то катастрофа, взрыв (.) вот и

-

41. угроза которая реализуется извне и так далее Тогда эта позиция

-

42. связанная с переменами с какими то <социальными> С тем что

-

43. перемены это есть хорошо а стабильность плохо то есть это будет

-

44. востребовано

-

45. М1: Мгм

-

46. У4: И вот это на мой взгляд единственный выход для того чтобы каким

-

47. то образом снова расширить пространство публичности в России

Подмеченный В. Куренным феномен разрушения представлений об «интегральной личности» [Куренной, 2006, с. 8] в интеллигентской среде и последовавшие за этим потеря мессианских установок, редукция интеллигентности до культурности, отражают занявшую доминирующие позиции в общественном дискурсе профессиональную риторику. Интегральное мировоззрение не терпит различения внешнего и внутреннего, своего и чужого. Жизнь интеллигента целостна и подчинена внятным критериям, интегрирующим все многообразие социальных взаимодействий к общим принципам. Профессионал представляет противоположный тип. Его «драматургическая роль состоит в умении отделять внешнее от внутреннего таким образом, что семантика внешнего преобладает над семантикой внутреннего. <…> Профессионал-продавец

демонстрирует доброжелательное внимание к привередничающему покупателю, хотя мысленно уже назвал его сволочью, и будет делать это всякий раз, когда сложится аналогичная ситуация» [Батыгин, 2007, с. 7]. У наших героев утверждение о приоритете в профессионализации соседствует с некоторым внутренним чувством о чем-то большем (фрагмент 10, строки 12-14). В такой раздвоенности внутреннего «I» и внешнего «Me» (в терминах классического интеракционизма) существование интегральной личности невозможно.

этом завершим (.) Все. >До

Анализируя зарождение русской интеллигенции, И. Берлин заметил, что «Россия не внесла в сокровищницу человечества ни одной новой социальной или политической мысли: любую из них легко возвести не просто к западным корням, но к той или иной конкретной доктрине, исповедовавшейся на Западе восемью, десятью, а то и двадцатью годами раньше» [Берлин, 2001а, с. 19]. Аналогичная ситуация и с нашими героями. Рефреном проходящее рассуждение о профессионализме отражает общую экспансию американизированного, менед-жериального мышления, обрушившегося на российских интеллектуалов в конце 1980-х — начале 1990-х годов. Тогда новой и необычной представлялась позиция всеобщей профессионализации, то есть рассмотрение любой политической, социальной или управленческой деятельности сквозь призму профессиональных навыков, умений и норм22. Видимо, через пару десятилетий вакцинация профессиональной этикой оказалась вполне усвоенной в интеллектуальной среде.

В свою очередь, выпадающие из общего тона дискуссии, никем не поддержанные, путанные объяснения о социальных преобразованиях, их необходимости для возникновения социальной общности интеллигентов (фрагмент 10, строки 17-32), скорее напоминают о прошлых различениях связанных с понятием интеллигенции23, не жели о сегодняшн их реалиях.

Фрагмент 11 Профессиональная самореализация, 142:08 – 144:43

-

1. У3: -Я бы сказал что очень разное все:: вот даже

-

2. наук ^взять (.) то (.) есть большая часть ученых настроена

-

3. коммунистически >то есть если говорить о по-литике< Для

-

4. меня это был парадокс=

-

5. У4: =Вы наверное имеете в виду академиков?

-

6. У3: Ну да (.) всех вот этих вот Тда: (1.0) и есть

-

7. противоположный-

-

8. У1: -чтобы иметь соответствующий лайф

-

9. У3: -А?

-

10. У1: соответствующий стиль жизни иметь

-

11. У3: Вот да:: (.) Если говорить об экспертном сообществе то::

-

12. большинство: э: конечно э::::: ли::бералы вот (2.0)

-

13. У6: °ну не факт°

-

14. У2: ХХХХХХХХХ ((общий смех))

-

15. У5: (ххх)и не только в вопросах внешней политики

-

16. У6: Вот. Я бы сформулировал следующим образом как мне видится

-

17. э::::::: само:: самопозиционирование интеллектуалов (.) То есть в

-

18. основе согласен абсолютно это прежде всего | самореализация

-

19. это фундамент, это база. Все что не сводится к фундаменту и базе

-

20. оно выглядит примерно следующим образом (.) Те кто э:::

-

21. соответствии со своей профессиональной квалификацией не

-

22. понимают сложности э:::: существующего мира и тех вызовов

-

23. которые в этом мире ^возникают там по отношению >к городу,

-

24. региону, стране и так далее< те пытаются формировать какие то

-

25. собственные ответы на эти вызовы (.) Те кто отдает себе отчет в

-

26. колоссальной сложности этих вызовов и понимает что это высоко

-

27. профессиональная ^деятельность тот понимает что эта деятельность

-

28. может осуществляться только как профессиональная ,

-

29. высокооплачиваемая , по соответствующему заказу.

-

30. Нет заказа нечего браться.

-

31. М1: Мгм, мгм (.) Наталья, а вы что-

-

32. У5: Я: абсолютно согласна еще наверное присутствует тоска по уровню

-

33. задачи по сложности задачи=

-

34. У6: =да согласен

-

35. У5: То есть если-

-

36. У6: -по масштабу=

-

37. У5: = |Да по масштабу. Да и поскольку

-

38. масштаб сократился последнее время >навер-ное за последние десять

-

39. лет колосально<=

-

40. У6: =° измельчал °

-

41. У5: (ххх)то соответственно и все присутствующие здесь испытывают

-

42. глубокие нравственные страдания(хххх) (.) Вот а на самом деле

-

43. действительно масштаб задачи, ее сложность, ее интересность Вот в

-

44. этом наверное личная реализация профессиональная на самом деле

-

45. и происходит (….)

-

46. М1: Мгм. А в части ценностей и мировоззренческой позиции?

-

47. У5: ну(хх) "индивидуальное спасение" по моему вообще для

-

48. интеллектуала характерна позиция одна (.) это позиция

-

49. автономности (.) то есть его личная какая то стратегия должна

-

50. быть успешная и по большому счету этого вполне достаточно.

>даже< по академии

>естественно< ну

стайл-

Вероятно, отказ от статуса интеллигента связан не только с сущностными трансформациями. Не в меньшей степени на это повлияли и значительные преобразования в языке, приведшие к гротескному восприятию понятий высокого штиля. «Самосознание народа», «развитие критически мыслящих личностей», «творческое становление человека» «властелины духа» и прочие перешедшие в класс эпитетов понятия, характеризующие когда-то интеллигента, теперь вызывают улыбку. Видимо, и в этом проявляется эмоциональность концепта «интеллигенции», подмеченная Д.С. Лихачевым. Жизнь слишком иронична, чтобы с серьезным видом заниматься ее преобразованием. Напротив, следует высмеивать спонтанно возникающий пафос, подшучивать над собой, поддерживать смех других. Только таким образом можно избежать фальши, связанной с употреблением подобных понятий. Наши собеседники — не исключение. Как только произнесена фраза о «глубоких нравственных страданиях» следует смех, дабы смягчить возникшее эмоциональное напряжение (фрагмент 11, строка 42). Высказанная значительно тише обычного позиция интеллигентного человека — «индивидуальное спасение» (строка 47), тут же замещается более приземленным и прагматичным мотивом — успешной личной стратегией (строки 49-50). Но так ли прагматична и противоположна позиция наших собеседников, позиции их предшественников, живших и работающих столетие назад? Не скрывается ли за словами о профессионализме и трудности поставленных задач все то же стремление к преобразованиям и личным свершениям? Насколько в унисон прозвучали слова о «тоске по уровню и сложности задач», масштабу поставленных вопросов (строки 32-40). В далеких 1950-х Раймон Арон назвал Францию, с ее революционными порывами и общей критической настроенностью, раем для интеллектуалов. В то время, как более благополучную со статистической точки зрения (доминирование интеллектуальных профессий, как в абсолютных, так и относительных значениях) Америку — адом. Если в первой общий тон задавали гуманитарии с их вечной склонностью к морализаторству и доктринерству, во второй доминировал технократический дух профессионалов и экспертов [Арон, 2005, с. 193-203]. Продолжая ароновскую аналогию, можно сопоставить ситуацию в современной интеллектуальной России с чистилищем. В очередной раз принятые и усвоенные западные ценности профессионального, экспертного знания попали в один котел с мессианскими и пророческими устремлениями, наиболее популярными когда-то в родном отечестве. Возможно, расписавшись в несостоятельности интеллигенции как группы, несущей моральные ориентиры, мы лишь подготовили почву для ее возрождения. Молодой Лосев сетовал на постоянное одиночество и недостаток «простора жизни» [Подвойский, 2007, с. 11], которые, однако, создавали условия для творчества и созидания, пожалуй, последнего из великих русских философов. Отсутствие жизненных перспектив и места для диалога могут обернуться созданием новых, не привязанных к географическим координатам площадок, и тогда вопрос об уральской интеллигенции будет снят за ненадобностью. Поскольку истинная интеллигенция не нуждается в институциональной принадлежности, не знает географических и временных границ. Возможно, громкие и чрезвычайно популярные рассуждения о профессионализме и экспертном знании создали слишком сильный фон, мешающий пониманию собственных рассуждений. Как хорошая музыка не нуждается в максимальных, предельных для человеческого слуха звуках, так и интеллектуальная позиция чужда чрезмерной увлеченностью одномерными и слишком рациональными понятиями, подавляющими своим звучанием остальные доводы и аргументы. «Люди глохнут, потому что включают музыку все громче и громче. Но поскольку они глохнут, им ничего не остается, как включать ее на еще большую громкость», — рассуждает в кундеровской «Невыносимой легкости бытия» главный герой. Остановиться и прислушаться к наступившей тишине, — не это ли стало насущной необходимостью российской интеллигенции?

Заключение

Казалось бы, разговоры о вымирании интеллигенции, замещении ее классом интеллектуалов и экспертов, нацеленных на профессиональное выполнение поставленных за них задач, подтверждают идею социальных трансформаций в интеллектуальной среде, столь распространенную в 1990-х годах среди исследователей. По всей видимости, интерпретации, эксплуатирующие метафору прогресса, неистребимы среди обществоведов. Только в этом случае, предсказание становится делом техники, воображения и незначительных мыслительных спекуляций. Исследователь предстает оракулом, определяющим будущие перспективы, указывающим на скрытые от других тенденции. В таком ракурсе его востребованность очевидна.

Именно от подобных суждений хотелось бы предостеречь читателя. Конституирование в речи профессионального детерминизма в интеллектуальной среде отнюдь не свидетельствует о его наличии вне дискурсивных практик. С определенной степенью условности мы можем лишь описывать прозвучавшие в разговоре черты, приписываемые современному интеллектуальному пространству. Невозможность интеллигенции, сужение понятия публичности до проектируемой, заказной области и исключительно прагматичная, нацеленная на выполнение конкретных задач мировоззренческая позиция современного интеллектуала — всего лишь рамка, очерчивающая сюжетную линию состоявшейся дискуссии. Типичность и адекватность построенных интерпретаций может проверяться лишь посредством включения данного текста в публичное пространство, обсуждения и критики предложенной аргументации. Другими словами, любое социологическое исследование остается незавершенным даже после публикации аналитических материалов. Критерии объективности, валидности и надежности полученного знания в гуманитарной среде определяются его коммуникативными характеристиками. «Демократический ум отвергает всякое знание, которое может быть приобретено через особые каналы, открытые лишь для избранных. Он воспринимает как истину только то, что может быть установлено каждым в обычном опыте, или то, что может быть неоспоримо доказано путем, доступным каждому» [Манхейм, 1993, с. 31]. Именно это имеет в виду М. Буравой, когда определяет истину через «коммуникативный консенсус»24. На этом же основан этномето- дологический поворот в социальных науках. Для получения осмысленного, понятного, востребованного и полезного социального знания, оно должно быть возвращено в среду, в которой происходило его формирование. Валидность полученных теоретических описаний и практических рекомендаций определяется в коммуникации с участниками изучаемых социальных взаимодействий.

Несмотря на ограниченность времени, встреча с уральскими гуманитариями, была насыщенной различными ассоциациями, идеями, суждениями и примерами, выходящими за рамки предложенных в тексте интерпретаций. Представленная в тексте перспектива всего лишь авторский срез состоявшейся беседы. Препарируя записанные диалоги, можно извлечь какой угодно смысл из прозвучавших реплик. Кому как не политическим консультантам, к коим по большей части относятся или относились наши собеседники, знать насколько виртуозной может быть риторическая игра. В отношении подобранных суждений (см. фрагменты 1-11) мы можем утверждать лишь о «приземленности» (в строссовском смысле слова) и натуралистичности проведенного анализа. Основным отличием этого текста от иных возможных интерпретаций является методика работы с транскриптами. Никаких личных «сопереживательных» объяснений, никаких догадок и домыслов об истинных мотивах участников беседы, никаких аргументов, выходящих за рамки сказанного. Таковы основные требования конверсационного анализа, которым мы старались придерживаться. Утверждение об авторской перспективе лишь усиливает натуралистичный пафос повествования, включая в него рефлектирующую составляющую. Объективность описания можно достичь лишь посредством преодоления объективируемых техник, к сожалению, слишком широко распространенных в среде обществоведов. По крайней мере, именно этому были посвящены многие дни дотошной и временами чрезвычайно нудной работы над собранным материалом.