В.А. Тройницкая в краеведческом музее Дагестана(Национальный музей Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи)

Автор: Самарская Алиева А.В.

Журнал: Художественное наследие. Исследования. Реставрация. Хранение @journal-gosniir

Статья в выпуске: 2 (10), 2024 года.

Бесплатный доступ

Материалом для статьи послужили результаты исследования биографических данных В. А. Тройницкой - автора поступившего в реставрацию этюда. Изучение биографии автора велось путем анализа открытых данных ее известных родственников. В первую очередь через информацию о ее муже - первом советском директоре Эрмитажа С. Н. Тройницком. Далее поиск велся через различные материалы о ее предках Тимротах - потомственных военных Российской империи. Несколько деталей добавили публикации о ее дочерях. В процессе исследования было еще раз освещено взаимодействие И. А. Орбели и А. А. Тахо-Годи в организации Дагестанского музея (ныне Национального музея Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи) - с одной стороны, и в спасении на окраинах страны от продажи части эрмитажной коллекции - с другой стороны. Таким образом, В. А. Тройницкая стала одним из многочисленных связующих звеньев в передаче знаний и опыта работников Эрмитажа, с энтузиазмом воспринятых основоположниками Дагестанского музея, в деле организации экспедиционной и учетно-фондовой работы на периферии страны. Участие Варвары Александровны в экспедиции 1929 г. под руководством И. А. Орбели от Эрмитажа принесло вклад в коллекцию НМ РД в виде этнографических этюдов, учетной и экспонатной документации. В. А. Тройницкая завершила свой трудовой путь в Дагестанском мединституте в период формирования в Махачкале госпиталей.

В. а. тройницкая, с. н. тройницкий, исследования биографических данных, и. а. орбели, а. а. тахо-годи, эрмитаж, национальный музей республики дагестан им. а. тахо-годи, основоположники, экспедиция, учетно-фондовая работа

Короткий адрес: https://sciup.org/170205763

IDR: 170205763

Текст научной статьи В.А. Тройницкая в краеведческом музее Дагестана(Национальный музей Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи)

Реставрационный совет Национального музея Республики Дагестан им. А. Та-хо-Годи (далее — НМ РД) передал в реставрацию этюд «Яблоки» В. Тройницкой. Основой для ботанического изображения маслом служил древесный коричневый картон, проклеенный без грунта (в просветах между мазками был виден цвет картона) и разломанный на два фрагмента почти по диагонали. При соединении фрагментов возникало классическое ботаническое изображение сорта — на фоне лиловой стены (возможно, воздуха) на белой скатерти лежат три яблока: в центре целое, по бокам разрезанные пополам, одно вдоль семян, другое — поперек. По данным Книги поступлений время записи: 1949 год. Никакой биографической информации об авторе не было ни в каталогах «Художники Дагестана 1917–2007» и «Изобразительное искусство Дагестана XX–XXI век» Д. Дагировой, ни в каких-либо иных публикациях в монографиях или в прессе, хотя коллекция графических работ этого автора включает в себя двадцать восемь работ1, которые следует отнести к экспедиционным этнографическим и портретным зарисовкам. Такое значительное количество работ автора, необходимость вносить данные в Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации ставили задачу выяснить любые биографические данные автора и обстоятельства, при которых были созданы этнографические, портретные и ботанические зарисовки, составившие коллекцию. Выполнить эту задачу предстояло в ходе реставрационного исследования.

Поскольку в печатных изданях об этом авторе не было никакой информации, была предпринята попытка обратиться к интернет-ресурсам. Однако, и всемирная Сеть такого автора не знала. Поиск Тройницких выводил на потомков и родственников Александра Григорьевича Тройницкого (1807–1871)2, в числе которых особо необходимо выделить Сергея Николаевича Тройницкого.

-

С. Н. Тройницкий (1882–1948) — самый, вероятно, известный человек из рода Тройницких ( ил. 1 ). Именно о нем Интернет предлагает больше всего материалов и очерков. В музееведческой среде этот человек пользуется заслуженным уважением, поскольку в революционные годы немало сделал на посту директора Эрмитажа для спасения ценностей, предназначенных для вывоза за рубеж. Сергей Николаевич Тройницкий — сын сенатора, действительного тайного советника Н. А. Тройницкого от второго брака с Анастасией Евгеньевной, урожденной Якушкиной. По матери доводился правнуком декабристу И. Д. Якушкину. В 1904 году окончил Императорское училище правоведения3.

В 1908 году Сергей Николаевич был принят на службу в Императорский Эрмитаж в Отделение Средних веков и эпохи Возрождения. В период службы в Императорском Эрмитаже в отделе Средних веков и эпохи Возрождения, затем хранителем отдела драгоценностей описывает фонды коллекций, в том числе и предметов «Фарфорового и серебряного музея», переданных из Зимнего дворца. На базе этой учетной работы он сформировал в Эрмитаже «Галерею фарфора». Вступив в 1910 году в Русское генеалогическое общество, в 1912-м выпустил Гербовник А. Т. Князева. Издавал журнал «Гербовед». С 1915 года Сергей Николаевич стал хранителем отделения древностей Эрмитажа. В 1918 году Сергей Николаевич был избран, что характеризует новую эпоху, директором Государственного Эрмитажа. В мае 1927 г. освобожден от должности директора Государственного Эрмитажа, после чего переведен в отдел прикладного искусства заведующим, где и проработал до 1931 года, когда был «вычищен по первой категории» без права работать в Эрмитаже. Ранее, в 1925 году ОГПУ в Ленинграде расследовалось дело по обвинению группы выпускников Александровского лицея в создании контрреволюционной монархической организации — «Дело лицеистов», среди обвиняемых были также выпускники Училища правоведения. Арестованным были предъявлены обвинения по статьям 61 («Участие в организации или содействие организации, действующей в направлении помощи международной буржуазии») и 66 («Участие в шпионаже всякого рода, выражающееся в передаче, сообщении или собирании сведений, имеющих характер государственной тайны, в особенности военных, иностранным державам или контрреволюционным организациям в контрреволюционных целях или за вознаграждение») Уголовного кодекса РСФСР. Из числа обвиняемых 26 человек по постановлению Коллегии ОГПУ от 22.6.1925 расстреляны, двадцать пять человек приговорены к различным срокам заключения в лагерь, двадцать девять — к высылке из крупных городов. Почти все осужденные по «делу лицеистов» впоследствии были расстреляны или погибли в лагерях. К счастью, на этот раз судьба пощадила С. Н. Тройницкого4.

Ил. 1.

Сергей Николаевич Тройницкий.

Сайт семейного творчества. Константин Вихляев и Юта Арбатская. — URL: net/node/3989 (дата обращения: 21.05.2024)

В 1931 году С. Н. Тройницкий был окончательно уволен из Эрмитажа. По сообщениям майских (1931) газет, комиссия по проверке Эрмитажа выяснила, что «в числе сотрудников музея до самого последнего времени работали чуждые элементы». Кампания совпала с проведением крупной экспортной продажи эрмитажных картин5.

доход от распродажи оказался в масштабах страны ничтожным, да и спрос на Западе, в связи наступлением кризиса 30-х годов, угас7. Наиболее значимой в принятии этого решения стала аргументация И. А. Орбели как заместителя директора Эрмитажа и Депутата Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся (1928, 1934, 1939, 1947), выраженная в письме И. В. Сталину в январе 1929 г. Возможно, именно отчаянная смелость И. А. Орбели в его письмах к руководству страны привела в итоге к его назначению Директором Эрмитажа в июле 1934 года, после Съезда победителей.

-

1 декабря 1934 г. был убит С. М. Киров, и в числе «мероприятий» НКВД СССР 1935 года была проведена операция «Бывшие люди» по чистке населения Ленинграда от «социально опасных элементов».

Именно с этой формулировкой 28 февраля 1935 года был арестован С. Н. Трой-ницкий. 1 марта произошел единственный допрос, 2 марта его дело было завершено, и подписано распоряжение об увольнении с 7 марта. 4 марта был вынесен приговор, и постановлением Особого Совещания при НКВД С. Н. Тройницкий и его жена М. Э. Борисова-Мусатова были приговорены к ссылке в Уфу сроком на 3 года. В вину ставились научные командировки за границу в 1923–1925 и 1928 годах в Берлин, Париж и Лондон, а также связь с эмигрантами. Ходатайство Всесоюзного объединения «Антиквариат» с просьбой оставить как ценного специалиста, осталось без внимания. В Уфе ссыльный работал в одном из музеев8.

После ссылки С. Н. Тройницкий вернулся в Москву. В 1939 году сначала устроился в музей Кусково, где работал научным сотрудником Музея фарфора и фаянса. Одновременно с 1941 года исполнял обязанности старшего художника в Институте художественной промышленности, а в 1941–1945 гг. преподавал историю искусства в Театральном художественно-техническом училище. Знания опального искусствоведа неожиданно понадобились после войны — оказалось необходимым разобрать вывезенные из Германии коллекции. В 1945 году С. Н. Тройницкого приняли на работу в Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, сначала главным хранителем, с ноября — заведующим отделом декоративно-прикладного искусства9.

Сергей Николаевич Тройницкий — один из основателей музейного дела в России. В период его управления в июне 1920 г. в Эрмитаже открывается факультет музейного дела, где читается курс лекций, программу для которого разрабатывает комиссия, в состав которой входит С. Н. Тройницкий. В это же время в Эрмитаже организуется «Музей придворного быта». Сохранение и преумножение музейной коллекции для С. Н. Тройницкого было приоритетом на протяжении всех лет, что он находился на должности директора Эрмитажа. В этот период Эрмитаж получил обширное пополнение из национализированных частных собраний, началось освоение Зимнего дворца, расширялась и перестраивалась экспозиция. С. Н. Трой-ницкий положил начало изучению и научному описанию собрания отдела прикладного искусства, с 1909 по 1926 год написал и опубликовал 66 научных статей. Несмотря на тяжелую жизнь, весьма спартанский образ существования, С. Н. Тройницкий написал и защитил в МГУ в 1947 году диссертацию на соискание ученой степени доктора искусствоведения «Европейский художественный фарфор XVIII века»10.

Умер Сергей Николаевич в 1948 году, по некоторым сведениям, 2 февраля, в санатории туберкулезной больницы «Высокие горы» под Москвой. Похоронен на Даниловском кладбище. По заключению Прокурора г. Ленинграда от 29 сентября 1989 г. реабилитирован11.

Сергей Николаевич Тройницкий был трижды женат…

Первая жена — Варвара Александровна Тройницкая, урожденная Тимрот (1878–1942)12.

Вторая жена — Марфа Андреевна Тройницкая, урожденная Панченко (1889– 1954), в первом замужестве Яремич, после 1943 г. замужем за архитектором П. П. Светлицким. Этой даме повезло, она была удостоена портретирования у Зинаиды Серебряковой, пока Сергей Николаевич еще был директором Эрмитажа13.

Третья жена — Марианна Викторовна Борисова-Мусатова (1905–1991), художник-график, отбывала вместе с мужем ссылку в Уфе, художник-оформитель альманаха «Тарусские страницы» и автор иллюстраций14.

В ходе поисков по фамилии, указанной в учетных документах и авторских подписях на акварельных этнографических зарисовках «В. Тройницкая», мы выяснили, что работы принадлежат кисти первой супруги первого избранного советского директора Эрмитажа. Учитывая, что портрет второй супруги, уже под фамилией «Тройницкая», кисти Зинаиды Серебряковой написан в 1924 году, мы можем смело предполагать, что В. А. Тройницкая в этом же 1924 году уже не состояла в браке с С. Н. Тройницким, но находилась в штате Эрмитажа, поскольку была привлечена для экспедиции в Дагестан в 1929 году. Теперь, чтобы выяснить, чем Варвара Александровна Тимрот в свое время привлекла внимание С. Н. Тройницкого, эрмитажев-ца с 1908 года, следует выяснить кем были предки Варвары Тимрот.

Ее дед — Генрих Иоганн Фридрих Ти́ мрот (нем. Heinrich Johann Friedrich), в русской службе Александр Иванович Тимрот (1790–1848), — генерал-лейтенант, участник войн против Наполеона. Происходил из дворян Эстляндской губернии, родился 31 марта 1790 года в Ашерадене. Военную службу начал в 1805 году подпрапорщиком в гренадерском Короля Прусского полку (гвардейская воинская часть Русской Императорской армии, дислоцировалась в Варшаве). В 1806–1807 годах он сражался с французами в Восточной Пруссии, был ранен пулями в обе руки. В 1807 году произведен в прапорщики. В кампании 1808–1809 гг. против шведов Тимрот был при блокаде шведских балтийских портов и при обороне береговых укреплений15.

Во время Отечественной войны 1812 года Тимрот сражался под Витебском и Смоленском, в Бородинском бою заслужил золотую шпагу с надписью «За храбрость» (указ от 19.12.1812), затем был в делах при селе Спасском, под Малоярославцем и под Красным16.

В Заграничных походах Тимрот также с отличием участвовал в генеральном сражении под Лейпцигом (Битве народов), при взятии Парижа17.

В 1836 году Тимрот назначен окружным генералом 2-го округа Отдельного корпуса внутренней стражи, в 1842 году — состоящим для особых поручений при корпусе внутренней стражи, в 1847 году произведен в генерал-лейтенанты. Награжден Орденом Святой Анны 1-й степени (1831), Орденом Святого Георгия 4-й степени (21.12.1832), Орденом Святого Владимира 2-й степени (1839)19.

Скончался 20 января 1848 года. Похоронен на Волковском лютеранском кладбище в Санкт-Петербурге20.

Супруга А. И. Тимрота — Элизабет Аполлония баронесса фон Бистром, дочь Курляндского обер-гауптмана Карла Готгарда фон Бистрома. От брака имели пятерых сыновей, причем Карла, родившегося в бытность Тимрота командиром Измайловского полка, воспринимал от купели император Николай I21. Все его сыновья служили в Русской армии.

Николай (1826–1890) — прокурор в Митаве Курляндской губ., статский советник, служил в Сенате, в 1862 году Тверской губернский прокурор.

Готхард (Gotthard, 1827–1880) — генерал-майор, Костромской губернский воинский начальник.

Георгий (Егор) (1831–1909) — действительный статский советник, председатель ярославской губернской земской управы в 1866 году, присяжный поверенный в Самаре (1877).

Карл Август Рихард (1834–1895) — генерал-лейтенант, начальник штаба Финляндского военного округа.

Александр (1836–1899) — полковник (1873), начальник штаба третьей пехотной дивизии (1873–1878), затем в Генштабе до 1880 года. Генерал-майор22.

Александр Александрович Тимрот, сын младшего из пяти братьев, генерал-майор, является отцом Варвары Александровны, первой жены С. Н. Тройницкого23.

Следующим вопросом, встающим перед исследователем, являются те экспедиции Эрмитажа в Дагестан, к деятельности которых была привлечена В. А. Тройницкая.

История научных экспедиций Эрмитажа в Дагестан выводит нас на дружбу и сотрудничество таких людей как А. А. Тахо-Годи, основатель нашего музея, и И. А. Орбели.

Основатель нашего музея, Алибек Алибекович Тахо-Годи с помощью Академии наук и Главнауки Наркомпроса организовал около 160 специальных экспедиций в Дагестан в 1920-х годах. Коллекционные сборы, этнографические записи, фото- и зарисованный материал, сделанные в ходе экспедиций, были разделены между Дагмузеем, Эрмитажем и столичными музеями. В 1928 году Иосиф Агбаро-вич Орбели, будучи заведующим отделом Кавказа, Ирана, Средней Азии и стран мусульманского Востока, хранитель отделения мусульманского средневековья Государственного Эрмитажа приехал в Дагестан для изучения дагестанской эпиграфики, но чрезвычайно заинтересовался кубачинской культурой24. Вероятно, в это время И. А. Орбели предложил бывшей жене С. Н. Тройницкого принять участие в экспедиции. Учитывая напряженное внимание чиновников от культуры новой власти к происхождению и деятельности дореволюционных музейщиков, вероятно,

И. А. Орбели пришлось вывезти аристократку В. А. Тройницкую (ур. Тимрот) из наэлектризованного политической конкуренцией Ленинграда в этнографическую экспедицию на национальную окраину, где ее происхождение могло затеряться в безвестности. С другой стороны, ее отъезд из Ленинграда мог быть связан с чисто личными психологическими мотивами: каждый день на рабочем месте видеть возле бывшего мужа, отца своих детей, другую любимую им женщину довольно болезненно… Еще одной возможной причиной удаления В. А. Тройницкой из Ленинграда могла быть память о печальной исторической роли ее двоюродных25 братьев Льва Готгардовича (Григорьевича) Тимрот и Готгарда Готгардовича (Григория Григорьевича) Тимрот. Эти офицеры лейб-гвардии Семеновского полка под командованием Н. Римана 9 января 1905 г. приняли участие в расстреле толпы на набережной реки Мойки и в карательной экспедиции отряда этого полка 17–23 декабря 1905 г на Московско-Казанской железной дороге26. За эту операцию Лев Готгардович в 1906 году был награжден Орденом Св. Владимира 4-й степени27, а Готгард Готгардович 10 июня 1906 года пожалован орденом Св. Анны 3-й степени28 — за карательные операции в крупнейших городах страны, а не на японском фронте…

Учитывая «Дело лицеистов» 1925–26 гг., по которому привлекались бывшие офицеры лейб-гвардии Семеновского полка, многие ленинградцы могли припомнить ей это родство… Тем более, что кузены уехали через Прибалтику в Германию, а Варвара Александровна своим присутствием напоминала об их недосягаемости… И для нее в какой-то момент одно черное пятно затмило всю ранее героическую историю службы предков, а принадлежность к одному семейству превратилась в клеймо…

Вероятно, чтобы вывести из-под возможного удара Тройницкую, И. А. Орбели вывез ее в Дагестан в музей А. А. Тахо-Годи…

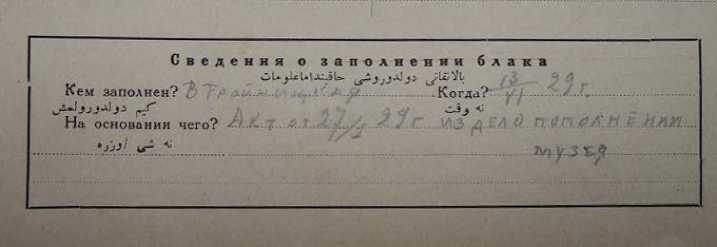

Так или иначе, то, что Варвара Александровна Тройницкая была участницей Кубачинской экспедиции И. А. Орбели, подтверждают несколько ранних музейных паспортов на предметы экспедиционного сбора, а именно: камнерезные архитектурные элементы из селения Кубачи ( ил. 2 ) 29.

Ил. 2.

Фрагмент бланка о приеме на учет камнерезного архитектурного элемента из селения Кубачи. Сектор учета НМ РД. Публикуется впервые

Эти документы свидетельствуют нам, что «музейные объекты отдела археологии» поставлялись из «с. Кубачи Кайтаго-Табасаранского района» через «уполномоченного Дагмузея Расула Магомедова» с «января 1929 года», а оформлялись в учет «В. Тройницкой» с «июня 1929 года». Так, мы можем полагать, что с 1929 года В. А. Тройницкая уже работала в Дагестанском музее. К сожалению, в архиве НМ РД нет документов о В. А. Тройницкой. Это может быть связано с ее переходом в Госплан или мединститут г. Махачкалы (то есть она просто их забрала), а, возможно, из-за того, что отдел кадров того периода был не в музее, а в Министерстве культуры Дагестана (а в этих учреждениях истекли сроки хранения документов личного учета)...

К этому периоду, очевидно, и относятся наш этюд и ряд акварелей: этнографических зарисовок предметов быта и одежды высокогорного Дагестана, портретные наброски. Владение акварелью Варвара Александровна могла освоить во время гимназического образования и во время общения с З. Серебряковой30, которая была моложе ее на шесть лет.

Вскоре прием вывоза на окраину в Дагестан И. А. Орбели использует для многочисленной группы экспонатов, на которые «положил глаз» «Антиквариат». Экспедиция Орбели в Дагестан (1928) содействовала тому, что весной 1929 г. Тахо-Годи организовал пополнение фондов Дагмузея значительным количеством экспонатов из Эрмитажа. Сохранилось несколько документов от мая 1929 г. из Эрмитажа, из Наркомпроса, из Главнауки, где поддерживается обращение Дагмузея и предлагается «в первую очередь осуществить передачу товарищу Тахо-Годи уже отобранных для означенной цели (передачи в Дагмузей) собраний по истории Дагестана»31. Остальные материалы, которые не имеют прямого отношения к Дагестану, предлагается рассмотреть позднее. В составе вывезенных предметов и документов Дагму-зей получил «Кавказский альбом. Акварели Тимма, Бланшара, Горшельта и Фриша», «Альбом Дагестана 1865 года», альбом с 50 фотографиями с дарственной надписью: «Ее Императорскому Величеству Государыне Императрице Марии Федоровне от верноподданных кабардинского и горских племен», «Альбом чертежей замечательных дорожных сооружений, воздвигнутых на Кавказе во время царствования Государя Императора Александра II 1855–1880-х годов»32. Эрмитаж принимает решение о передаче в Дагестанский музей экспонатов из отдела гравюр и рисунков. Эрмитаж обращается в Главнауку Наркомата просвещения с просьбой утвердить эти списки. Первый включает в себя экспонаты кавказской или связанной с Кавказом тематики. Второй список — это картины, намеченные к передаче в Дагестанский музей. Примечательно, что подготовлены картины европейских художников, в том числе голландских мастеров, но так, чтобы на них изображались горы, пещеры, горные пейзажи, то есть тематически, чтобы это было ближе Дагестану. Е. А. Та-хо-Годи отмечает, что отобранные работы должны были быть проданы за границу, о чем свидетельствует письмо (24.05.1929) руководителя эрмитажной Картинной галереи. «При чтении этого документа возникает ощущение, что сотрудники Эрмитажа предпочитали, чтобы картины ушли из Эрмитажа в Дагестан, но не за пределы страны; заведующий отделом оценивает их всего в 4 тысячи рублей, что должно навести начальство на мысль, что от их продажи большой выгоды не будет, что страна ничего не потеряет, если они не будут проданы, а окажутся в Дагестане»33. И уже в январе 1929 г. будет то самое письмо И. А. Орбели И. В. Сталину.

Таким образом, наше исследование привело к выводу, что автор этюда «Яблоки» и серии экспедиционных этнографических зарисовок — Варвара Александровна Тройницкая, урожденная Тимрот (дочь Александра Александровича (Генриховича) Тимрот, генерал-майора Генштаба до 1880 г.)34. Родилась 22.02.1878 года в Петербурге. Первая жена С. Н. Тройницкого, первого советского директора Эрмитажа (1918–1927), возможно, работала в Эрмитаже до 1928 года. Возможно, по причине распавшегося брака, была привлечена И. А. Орбели к экспедиции в Дагестан, где работала оставшуюся часть жизни. В дагестанском музее она обрабатывала и систематизировала экспедиционный сбор, что наверняка стало одним из примеров для организации последующей фондовой работы. После 1932 г. перешла в медицинский институт35. Обращение в архив мединститута г. Махачкалы (ныне Дагестанский государственный медицинский университет РД) привело к высшей степени печальному известию. Документы с начала существования организации до 1947 года по истечении 75 лет хранения были уничтожены без предварительного просмотра и без перевода в цифровой формат. Даже попытка спросить «а в памяти такая фамилия не всплывает?» дала нулевой результат…

Далее источник сообщает нам, что Варвара Александровна «пропала без вести во время поездки в Кисловодск в начале 1942 г. в возрасте шестидесяти четырех лет»36. Печально это и потому, что здесь мы попадаем в зону предположений о вероятных событиях. Мы не должны забывать, что в начале 1942 г. 64-летняя Варвара Александровна отправилась в Кисловодск. Чем могла быть мотивирована эта поездка?

Если исходить из того, что в эти годы Варвара Александровна уже работала в мединституте, то мимо нее не могла пройти активная деятельность мединститута в организации госпиталей на территории Дагестана. Уже в июле 1941 г. открывается первый госпиталь в Дербенте (№1628), 22 августа 1941 г. первый госпиталь был сформирован в Махачкале (№3187) и к началу 1942 года в Дагестане было 6 эвакогоспиталей на 9 000, а к середине 1942 г. — на 12 000 коек. В Махачкале их было 20, Буйнакске — 16, Дербенте — 10, Каспийске — 13, Избербаше — 2, Хасавюрте и Кизляре — по три37.

В июле 1941 г. в Кисловодске на базе санатория им. А. М. Горького был сформирован госпиталь №2002 на 800 коек, на базе санатория Центросоюза — госпиталь №2001, а расформированы они 9 августа 1942 г., накануне оккупации Кисловодска немецкими войсками38.

Если В. А. Тройницкая в начале 1942 года направилась в Кисловодск, то это могло быть связано с организацией взаимодействия кисловодских госпиталей и дагестанского мединститута с его ново-организованными в Дагестане госпиталями… Безусловно, она не была медиком. Но подготовить предварительные договоренности мог и просто образованный человек, способный произвести несложный учет и анализ… Однако, начало 1942 года, а значит морозы зимы или промозглость ранней весны, авианалеты на Северо-Кавказскую железную дорогу могли стать фатальными для уже пожилой женщины, раз следы ее и информация о ней теряются по дороге в Кисловодск…

В другой брак Варвара Александровна Тройницкая не вступала, осталась Тройницкой (возможно, этот брак был венчанный). От брака с С. Н. Тройницким у нее остались две дочери, единственные дети и С.Н. Тройницкого. Исходя из даты рождения старшей дочери, можно предположить, что брак состоялся не позднее 1907 года. Старшая дочь — Наталья Сергеевна Тройницкая (1908–1957).

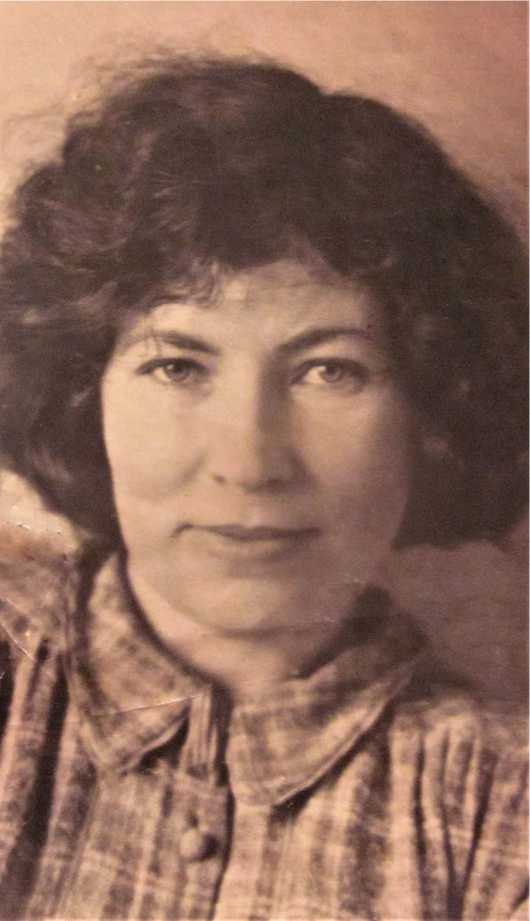

Младшая дочь — Елена Сергеевна Тимрот-Тройницкая (1913–1998), в начале 1940-х вступила в брак с Д. Л. Тимротом. Здесь родственные линии Тимротов волшебным образом сходятся, поскольку Елена Сергеевна и Дмитрий Львович приходятся друг другу троюродными сестрой и братом. Е. С. Тройницкая / Тимрот преподавала перспективу и начертательную геометрию на кафедре Основ архитектурного проектирования МАРХИ и в Суриковской академии39. Ученики Елены Сергеевны ежегодно отмечают день ее памяти в Сообществе в VK. Благодаря им известны несколько фотографий. Чем они ценны для нас? По фото дочери мы можем предположить облик Варвары Александровны ( ил. 3, 4 ).

Ил. 3.

Е. С. Тройницкая. Страница сообщества «Данилов клад» рос. соц. сети ВКонтакте. — URL: ll-77261473_1470 (дата обращения: 21.05.2024)

Ил. 4.

Доцент кафедры Основ архитектурного проектирования

Елена Сергеевна Тимрот на международной конференции в Ленинграде, 1971 год. Страница сообщества «Данилов клад» рос. соц. сети ВКонтакте. — URL: ll-77261473_1470 (дата обращения: 21.05.2024)

Д. Л. Тимрот родился 10 (23) апреля 1902 года в Москве в семье юриста Льва Егоровича Тимрота, другого двоюродного брата Варвары Александровны. В 1924 году окончил Грозненский нефтяной техникум, затем работал в нефтяной промышленности. С 1926 года работал во Всесоюзном теплотехническом институте имени Дзержинского, был назначен заведующим лабораторией теплофизических свойств рабочих тел и теплоносителей. В 1927–1934 гг. принимал участие в составлении «Технической энциклопедии» (в 26 томах под ред. Л. К. Мартенса), автор статей по теплотехнике. В 1954 году перешел на работу в МЭИ на созданную там кафедру инженерной теплофизики, где и проработал до конца свой жизни. Награжден Сталинской премией 2-й степени (1950) — за научные исследования тепловых свойств водяного пара при высоких давлениях и температурах, результаты которых изложены в серии статей, опубликованных в журнале «Известия Всесоюзного теплотехнического института имени Дзержинского» (1948–1949); Лауреат Премии имени И. И. Ползунова (Присуждена Президиумом АН СССР в 1963 г.) — за исследования материалов для новой техники; удостоен почетного звания Заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1978)40.

В этом браке, третьем для Дмитрия Львовича, был сын Георгий (1943–1993). Он писал стихи, недолго работал в журнале «Москва», вел рубрику «Домашняя церковь». В 1993 году, незадолго до кончины, написал первую книгу о ныне прославленном старце, преподобном Аристоклии Афонском, Московском чудотворце — «Подвиги и чудеса иеросхимонаха Аристоклия», которая вышла (1995) уже после его кончины. В 1991 году, после обретения мощей преподобного Серафима Саровского, участвовал в торжествах, выступил с речью. С матерью много паломничал, скончался в Москве. Г. Д. Тимрот похоронен на Даниловском кладбище рядом со своим дедом — Тройницким Сергеем Николаевичем. Через пять лет упокоится и его мать Елена Сергеевна Тройницкая-Тимрот и будет похоронена рядом с отцом и сыном41.

Безусловно, наше исследование подготовлено на базе анализа интернет-ре-сурсов. Но если наш анализ полученного материала не ошибочен, то перед нами еще одна судьба из числа многочисленных основателей российского-советского музейного дела, уходящая корнями в сложное переплетение аристократических родов, исследовательских, творческих судеб, судьба соратницы первого советского директора Эрмитажа и участницы закладки фундамента дагестанского музееведения и коллекции НМ РД. А еще таинственная связь одного из величайших музеев мира — Эрмитажа — и Краеведческого музея Дагестана (ныне Национального музея Республики Дагестан им А. Тахо-Годи), куда, как в «сундук мертвеца», до поры были спрятаны от лихих глаз часть сокровищ страны и бывшая аристократка, бывшая жена бывшего первого советского директора Эрмитажа…

Перед нами встает лик женщины, которой повезло родиться в аристократической семье и поэтому получить разностороннее образование… женщины, мудро пережившей развод с мужем в период его успеха… пережившей злопамятность к «деяниям» ее двоюродных братьев… пережившей необходимость покинуть Дагестанский музей после гибели А. Тахо-Годи (при жизни способного оказать ей защиту)… в свои 64 года (вероятно) включаться в эвакуацию раненых из Кисловодска…

Список литературы В.А. Тройницкая в краеведческом музее Дагестана(Национальный музей Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи)

- [Тройницкая] // Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации. — URL: https://goskatalog.ru/portal/#/collections?q=%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2.%20%D0%B0.&imageExists=null (дата обращения: 10.06.2024).

- Выдающиеся представители рода Тройницких // Сайт семейного творчества. Константин Вихляев и Юта Арбатская. — URL: https://www.kajuta.net/node/3989 (дата обращения: 20.05.2024).

- Выдающиеся представители рода Тройницких; Тройная дата Тройницкого. О первом советском директоре Эрмитажа // А. Олейник [электрон. ресурс]. — URL: http://aoleynikov.ru/wp-content/uploads/2018/02/troinickii.pdf (дата обращения: 20.05.2024).

- Выдающиеся представители рода Тройницких; Тройная дата Тройницкого; Тройницкий Сергей Николаевич (1882–1948) // Биографика СПбГУ. Санкт-Петербургский государственный университет. — URL: https://bioslovhist.spbu.ru/histschool/3561-trojnickij-sergej-nikolaevic.html (дата обращения: 10.06.2024).

- Выдающиеся представители рода Тройницких; Тройная дата Тройницкого.

- Там же.

- Тройная дата Тройницкого.

- Выдающиеся представители рода Тройницких; Тройная дата Тройницкого.

- Там же; Тройницкий Сергей Николаевич (1882–1948).

- Выдающиеся представители рода Тройницких; Тройная дата Тройницкого.

- Там же; Тройницкий Сергей Николаевич (1882–1948).

- Выдающиеся представители рода Тройницких.

- Там же.

- Там же.

- Волков С. В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. М.: Центрполиграф, 2010. Т. 2: Л–Я. С. 756; Тимрот, Александр Иванович // Русский биографический словарь [в 25 т.]. СПб.: Тип. Т-ва «Обществ. польза», 1912. Т. 20: Суворова – Ткачев. С. 602.

- Волков С. В. Указ. соч. С. 756.

- Волков С. В. Указ. соч. С. 756; Тимрот, Александр Иванович. С. 602.

- Там же.

- Там же.

- Там же.

- Там же.

- Там же.

- Варвара Александровна Тимрот // Российский Родословный Фонд. — URL: http://rgfond-ru.1gb.ru/person/112034 (дата обращения: 21.05.2024).

- Тахо-Годи Е. А. Алибек Тахо-Годи и Эрмитаж: К истории создания Национального музея Республики Дагестан // Журнал Дагестан. — URL: https://dagjur.com/alibek-taho-godi-i-jermitazh-k-istorii-sozdanija-nacionalnogo-muzeja-respublikidagestan/ (дата обращения: 21.05.2024).

- Род Тимротов // Российский Родословный Фонд. — URL: http://rgfondru.1gb.ru/rod/111936 (дата обращения: 21.05.2024).

- AlexKap2015. Карательная экспедиция лейб-гвардии Семеновского полка, 1905 год // Pikabu. — URL: https://pikabu.ru/story/karatelnaya_yekspeditsiya_leybgvardii_semenovskogo_polka_1905_god_6069317 (дата обращения: 23.05.2024); Владимиров В. Карательная экспедиция отряда лейб-гвардии Семеновского полка в декабрьские дни на Московско-Казанской железной дороге // Электронная энциклопедия и библиотека Руниверс. — URL: https://runivers.ru/lib/book9871/483899/ (дата обращения: 23.05.2024).

- Тимрот, Лев Готгардович // ВикипедиЯ. Свободная энциклопедия. — URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%80%D0%BE%D1%82,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 (дата обращения: 10.06.2024).

- Там же.

- Документы Сектора учета НМ РД.

- Лёгкая Д. Зинаида Серебрякова: жизнь в картинах // Культура.РФ [электрон. ресурс]. — URL: https://www.culture.ru/s/serebryakova/ (дата обращения: 10.06.2024).

- Каймаразова Л. Г. Изучение культуры народов Дагестана в 20-е гг. XX в. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/izuchenie-kultury-narodov-dagestana-v-20-egg-xx-v (дата обращения: 21.05.2024).

- Род Тимротов.

- Там же.

- Варвара Александровна Тимрот // Российский Родословный Фонд. — URL: http://rgfond-ru.1gb.ru/person/112034 (дата обращения: 21.05.2024).

- Там же.

- Там же.

- Нагиева М. К. Организация госпиталей в Дагестане в годы Великой Отечественной войны // Вестник Дагестанского научного центра. 2015. №58. С. 92–95. — URL: http://vestnikdnc.ru/IssSources/58/Nagieva.pdf (дата обращения: 22.05.2024).

- Соколова Л. Д., Черный Ю. Ю. Эвакогоспитали №2002 и №5397 на территории санатория им. А.М. Горького в Кисловодске в период Великой Отечественной войны // Cyberleninka. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/evakogospitali-2002-i-5397-na-territorii-sanatoriya-im-a-m-gorkogo-v-kislovodske-v-period-velikoyotechestvennoy-voyny (дата обращения: 10.06.2024).

- Елена Сергеевна Тройницкая // Российский Родословный Фонд сайт. — URL: http://rgfond-ru.1gb.ru/person/111947 (дата обращения: 10.06.2024); [Воспоминания о Е.С. Тройницкой-Тимрот]. Запись на Странице сообщества «Данилов клад» рос. соц. сети ВКонтакте. — URL: https://vk.com/wall-77261473_1470?z=photo-77261473_457240074%2Fwall-77261473_1470 (дата обращения: 10.06.2024).

- Выдающиеся представители рода Тройницких; Тимрот, Дмитрий Львович // ВикипедиЯ. Свободная энциклопедия. — URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%80%D0%BE%D1%82,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 (дата обращения: 10.06.2024).

- Выдающиеся представители рода Тройницких.