Валидация видеоассистированного на основе компьютерного зрения гониометрического исследования двигательной функции отведения плечевого сустава

Автор: Демкин С.А., Малякина А., Ахрамович С.А., Каплунов О.А., Обраменко И.Е., Симонова И.Э.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4 т.31, 2025 года.

Бесплатный доступ

Введение. Гониометрическое исследование движений в плечевом суставе играет важную роль в оценке функционального состояния сустава, диагностике различного рода нарушений, мониторинге проводимого восстановительного лечения, его широко применяют в клинической практике. На сегодняшний день компьютерное зрение является перспективным направлением в решении проблемы унификации и объективизации гониометрических исследований различных соматометрических признаков. Цель работы — валидация видеоассистированного на основе компьютерного зрения гониометрического исследования двигательной функции отведения плечевого сустава с использованием с использованием потенциала нейросетей. Материалы и методы. В исследовании приняли участие 33 добровольца, — мужчины и женщины от 18 до 56 лет, с массой тела — от 53 до 108 кг, ростом — от 155 до 195 см. Для валидации авторской методики гониометрического исследования отведения в плечевом суставе сравнивали результаты связанных выборок: обследование с помощью классической гониометрии (группа 1); рентгенологическое изучение изменения положения костных структур плечевого сустава (группа 2); обследование с использованием видеоассистированной методики гониометрии компьютерное зрение (группа 3). Исследование выполнено на аппаратно-программном комплексе «Артро-Про». Статистическая обработка проведена с использованием программного пакета Statgraphics. Результаты. Среднее отличие показателей амплитуды отведения в группах 1 и 2 — незначительно, оно составило (0,62 ± 0,63)° от минимума 5,2° до максимума 1° (доверительный интервал надежности p = 0,95). Разница значений угла отведения групп 1 и 3 колеблется в диапазоне от —11,8° до 22,7°, средняя разность составляет 6° (доверительный интервал надежности p = 0,95). Обсуждение. Незначительная разница углов отведения, полученных в результате применения технологий компьютерного зрения и классической гониометрии, свидетельствует о сопоставимости двух методов и открывает возможность внедрения технологии оценки функции опорно-двигательного аппарата на основе искусственного интеллекта в клиническую практику. Заключение. Видеоассистированная технология гониометрического исследования функции отведения плечевого сустава на основе компьютерного зрения является валидным методом, который можно правомерно применять в клинической практике.

Плечевой сустав, захват движений, компьютерное зрение, рентгенография, гониометрия

Короткий адрес: https://sciup.org/142245418

IDR: 142245418 | УДК: 004.9:616.727.2-008.1-071.3 | DOI: 10.18019/1028-4427-2025-31-4-424-432

Текст научной статьи Валидация видеоассистированного на основе компьютерного зрения гониометрического исследования двигательной функции отведения плечевого сустава

Гониометрическое исследование движений в плечевом суставе играет важную роль в оценке функционального состояния сустава, диагностике различного рода нарушений, мониторинге проводимого восстановительного лечения, исследование широко применяют в клинической практике [1]. Первые упоминания метода можно встретить в трудах Гиппократа, Цельса Корнелия, Галена и других великих учёных древности. Современные же рекомендации по проведению гониометрии воплотились в руководстве В.А. Гамбурцева [1], нашли отражение в диагностике заболеваний опорно-двигательной системы, вошли в алгоритмы работы травматолого-ортопедических служб, отделений медицинской реабилитации, военно-врачебных комиссий, медико-социальных экспертных комиссий и других структур.

Несмотря на долгую историю применения гониометрии, актуальной на сегодняшний день остается проблема отсутствия унификации исследований ряда соматометрических признаков. Также недостаточно разработаны методы измерений движений в суставах, в том числе в плечевом. Отсутствие унификации гониометрических исследований движений в плечевом суставе обусловлено тем, что каждый исследователь проводит измерения не стандартизировано, а также крайней сложностью идентичного расположения ручного гониометра даже у одного пациента [2].

Плечевой сустав, являясь самым мобильным в человеческом теле, обладает максимальным количеством степеней свободы, сложностью и многокомпонентностью движений, ввиду чего весьма проблематична его оценка, как с помощью ручной гониометрии, так и с использованием современных технологий захвата движений [3]. Уже не одно десятилетие ведется поиск различных технологических решений, позволяющих объективизировать метод, повысить его точность. Наиболее успешной на сегодняшний день является бесконтактная технология захвата движений с использованием маркерной видеосъемки, позволяющей регистрировать движения человека с помощью светоотражающих маркеров, видеокамер и компьютерной техники, что является существенным прорывом в объективизации гониометрических исследований. Тем не менее, существующие минусы данной технологии, например, дороговизна оборудования, сложность и трудоемкость реализации метода, существенно сдерживают массовое внедрение методики в клиническую практику. Более того, такие факторы как освещение, положение датчиков, которые во время движений могут смещаться и наслаиваться друг на друга на теле человека, влияют на точность проводимых измерений [4–8].

На сегодняшний день компьютерное зрение на основе потенциала нейросети, относящееся к оптической безмаркерной и бесконтактной технологии захвата движений, является перспективным направлением в решении проблемы унификации и объективизации гониометрических исследований разных соматометрических признаков. Существующие достижения в обучении нейросетей позволяют с высокой точностью распознавать движения человека и формировать проекционную кинематическую модель человеческого тела, на основе которой возможно проведение различных измерений [9–16]. Тем не менее, существенное влияние на процесс реализации метода оказывает техника выполнения диагностических движений, освещение и другие факторы, которые могут существенно искажать показатели. Аналогичным образом остается нерешенным вопрос интерпретации полученных данных и их роли в диагностике заболеваний, сопровождающихся нарушением функционирования опорнодвигательного аппарата человека [17–21].

Существующие правила проведения гониометрических измерений на плечевом суставе имеют ряд «подводных камней», существенно влияющих на показатели движений, в том числе и с помощью компьютерного зрения. Во-первых, это сам параметр «объем движений», который предполагает начало измерения от «нулевого положения», а завершение — максимальным значением отведения. На исходное (нулевое) положение существенно влияет положение туловища, особенно во время проведения диагностического упражнения. Так, сколиоз может изменять траекторию движений верхней конечности. Кроме того, следует отметить, что видеосъемка производится в плоскости, а отведение в плечевом суставе далеко не всегда происходит только во фронтальной плоскости, что может искажать получаемые значения [22–26].

Таким образом, точность измерений, проводимых с помощью технологий компьютерного зрения, обусловлена как особенностями исследования изменения положения распознанных сегментов плечевого сустава в процессе его движения, так и выполнением диагностического упражнения. Учитывая существующую на сегодняшний день проблематику, на основе технологии компьютерного зрения нами разработан аппаратно-программный комплекс «Артро-Про» (свидетельство о государственной регистрации программы ЭВМ № 2023667718 от 17.08.2023 г.). Аппаратно-программный комплекс позволяет осуществлять видеозахват и оценку движений человека с помощью специально созданного алгоритма проведения измерений на проекционной кинематической модели, полученной с использованием искусственного интеллекта, а также путем выполнения специально разработанных диагностических упражнений. Представляет интерес валидация данной технологии с уже существующими методами гониометрических исследований.

Цель работы — валидация видеоассистированного на основе компьютерного зрения гониометрического исследования двигательной функции отведения плечевого сустава с использованием с использованием потенциала нейросетей.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследование проводили на базах кафедр медицинской реабилитации и спортивной медицины, нормальной физиологии Волгоградского государственного медицинского университета. К исследованию допускали добровольцев обоего пола, соответствовавших критериям включения ( n = 33), прошедших медицинский осмотр (травматолог-ортопед, реабилитолог) и подписавших информированное согласие на участие в клиническом исследовании, одобренном ВолгГМУ (протокол от 21.10.2022 № 2022/149).

Для валидации авторской методики гониометрического исследования отведения в плечевом суставе сравнивали результаты связанных выборок, полученные при проведении ряда серий обследований:

-

— группа 1 включала обследование с помощью гониометрии «Классическая гониометрия» (КГ);

-

— группа 2 — рентгенологическое изучение изменения положения костных структур плечевого сустава «Рентген-снимок» (R);

-

— группа 3 — обследование с использованием видеоассистированной методики гониометрии «Компьютерное зрение» (КЗ).

Критерии включения в клиническое исследование:

-

— клинически здоровые мужчины и женщины нормостенического типа телосложения;

-

— возраст от 18 до 60 лет;

-

— нормальное функционирование плечевого сустава по данным клинического осмотра. Критерии невключения :

-

— выявленные нарушения функционирования плечевых суставов;

-

— повреждения внутренних и околосуставных структур плечевого сустава, выявленные с помощью специальных методов исследования (рентгенография, МРТ, УЗИ);

-

— психомоторные, психоорганические и неврологические нарушения;

-

— синдром дисплазии соединительной ткани;

-

— системные заболевания соединительной ткани.

В исследовании приняли участие мужчины и женщины от 18 до 56 лет, с массой тела — от 53 до 108 кг, ростом — от 155 до 195 см.

КГ плечевого сустава осуществляли с применением ручного гониометра. Обследуемого располагали в основной стойке, движение производили во фронтальной плоскости. Гониометр прикладывали к суставу сзади в месте совпадения шарнира с головкой плечевой кости. Одну из браншей устанавливали вертикально вдоль оси позвоночника, другую — вдоль оси плеча. Исходное положение признавали нулевым (рис. 1, а) [6]. Результатом обследования являлась максимальная амплитуда отведения в плечевом суставе после трёхкратного повторения. Отклонение от анатомической позиции описывали положительным числом градусов в диапазоне от 0 до 180°. Измерения объема движений проводили справа (рис. 1, б).

Рис. 1. Измерение амплитуды отведения плеча с помощью ручного гониометра: а — нулевое положение; б — максимальное отведение

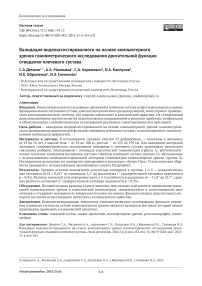

Учитывая существенную вариабельность значений гониометрического исследования с помощью ручного гониометра [6], проведена регистрация отведения в плечевом суставе у обследуемых с помощью рентгенографии (2-я серия). При анализе рентгенографического снимка оценивали следующие анатомические ориентиры (линии, стрелки) в исходном положении (рис. 2, а) и при максимальном отведении (рис. 2, б).

Рис. 2. Рентгенологический снимок отведения в плечевом суставе:

а — нулевое положение;

б — максимальное отведение. Обозначения:

1 — вертикаль (шаблон);

2 — нижний полюс гленоида, через который проведена вертикаль (шаблон);

3 — угол отведения;

4 — центр головки лучевой кости;

5 — линия, проведенная через нижний полюс гленоида и центр головки лучевой кости

Изначально измерение движений в плечевом суставе предполагает определение оси ротации, проходящей через центр головки плечевой кости и её наружный надмыщелок. Тем не менее, точное сопоставление указанных ориентиров в нулевом положении и при максимальном отведении верхней конечности провести невозможно ввиду двухплоскостного характера изображения рентгенограммы. В связи с этим найдены анатомические точки, которые отчетливо прослеживаются как в нулевом положении, так и при максимальном отведении. Эти точки располагаются максимально близко к общепринятым (рис. 2): нижний полюс гленоида и центр головки лучевой кости, через которые проведена линия. Для обеспечения унификации измерений за второй ориентир принята вертикаль (1), проведенная через нижний полюс гленоида, между которыми измеряется угол отведения (3) (рис. 2).

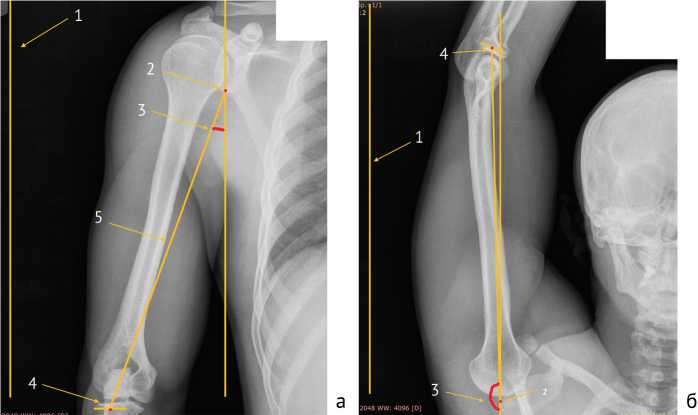

В 3-й серии оценку амплитуды активного отведения в плечевом суставе проводили по авторской методике гониометрии КЗ с использованием аппаратно-программного комплекса «АртроПро», включающе-

го видеокамеру разрешения HD, штатив и компьютер с предустановленной программой. Обследуемого располагали фронтально по отношению к видеокамере с прижатыми к вертикальной опоре лопатками. Видеокамеру размещали на расстоянии 1,5 м от обследуемого на высоте 1,5 м от пола. За нулевое положение принимали положение рук, опущенных вниз с направленным вперед первым пальцем кисти. Далее обследуемый дугообразно отводил руки вверх до максимального положения.

Распознавание движений человека производили с помощью предварительно обученной нейросети MediaPipe, которая после обработки видеоизображений формировала проекционные точки в области плечевых, локтевых, лучезапястных, тазобедренных, коленных и голеностопных суставов, соединяя их линиями. Для унификации измерений авторами введена вертикаль через точку в плечевом суставе. В итоге формировался угол отведения (стрелка), величину которого и регистрировала программа (рис. 3).

Рис. 3. Измерение амплитуды отведения плеча с помощью видеоассистированной методики гониометрии: а — нулевое положение; б — максимальное отведение

Подтверждение соответствия видеоассистированной методики на основе компьютерного зрения её целевому использованию получали с помощью статистической обработки исходных данных путем анализа рангового критерия знаков, t-критерия Стьюдента и построением в программе графика Блэнда – Альтмана. В качестве статистически значимого уровня принимали значения р ≤ 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Средняя амплитуда отведения в серии измерений КЗ с использованием «Артро-Про» составила (178,90 ± 0,63)° (доверительный интервал надежности p = 0,95), в серии КГ тот же параметр зарегистрирован на уровне (179,5 ± 0,1)° (доверительный интервал надежности p = 0,95).

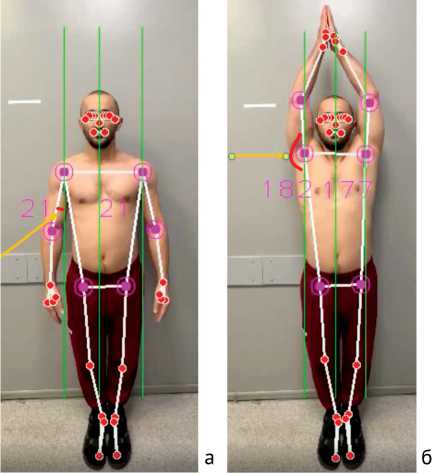

Так как наблюдения являются парными (Paired Samples — по два измерения для каждого пациента), то при изучении отличий между двумя выборками проанализирована разность показателей. Среднее отличие показателей КЗ и КГ амплитуды отведения в двух группах измерений незначительно, оно составило (–0,62 ± 0,63)° (доверительный интервал надежности p = 0,95) от минимума –5,2° до максимума 1°, причем единственное наблюдение с разницей показателей 5,2° (более 5°) являлось «резко выделяющимся» (рис. 4, а).

Рис. 4. Графический анализ разницы амплитуды отведения в плечевом суставе клинико-гониометрической серии и серии с использованием компьютерного зрения: а — «ящик с усами» (Box-and-Whisker Plot); б — график на нормальной вероятностной бумаге

Разница в показателях не распределена по нормальному закону (рис. 4, б), поэтому при сравнении показателей применяли два критерия — ранговый критерий знаков для проверки гипотезы, что медианы двух выборок равны, и критерий Стьюдента (для парных наблюдений) проверки гипотезы «средняя разница в измерениях углов отведения равна нулю». Оба критерия показали, что гипотезы верны на уровне значимости 0,05 (5 %), т. е. разница в медианах и в различиях средних двух выборок несущественна. Среднее значение разницы — это предполагаемая систематическая ошибка. Тем самым показано, что измерения методом КЗ не содержат систематической ошибки.

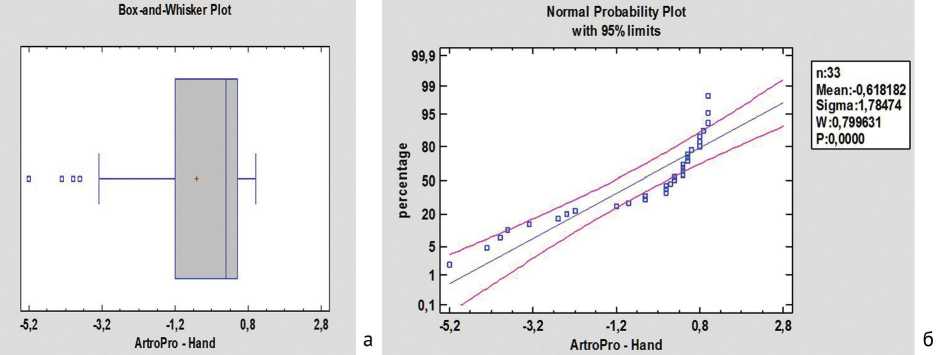

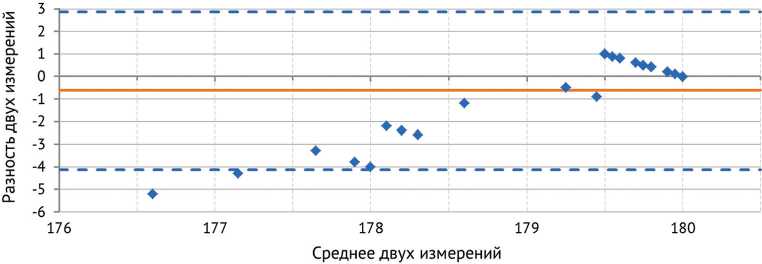

Мощным графическим инструментом для сравнения двух методов измерения и оценки согласованности между двумя наборами данных являются графики Блэнда – Альтмана [27]. Другое их название — разностные графики. Они представляют собой визуальное отображение разницы между двумя измерениями по оси Y и средним значением двух измерений по оси X. На рис. 5 представлен график Блэнда – Альтмана, построенный в Excel.

Рис. 5. График Блэнда – Альтмана

По оси Y отложена разница измерений КЗ и КГ, по оси X — полусумма 0,5 × (КЗ + КГ). Горизонтальная линия в середине Y = –0,62 незначительно смещена относительно нуля и показывает, что средняя разница показателей несущественна. Пунктирные линии обозначают 95 %-е пределы согласия (limits of agreement) (средняя разница ± 1,96 стандартных отклонений разницы), которые показывают, насколько сильно могут отличаться результаты измерений, полученных двумя методами, у большинства (95 %) людей. В нашем случае стандартное отклонение SD = 1,78 и пределы согласия (–0,62 ± 1,96)° × SD задают диапазон (–4,11°; 2,87°). Разница в пределах, не превышающих 5°, не имеет клинического значения, поэтому два метода КЗ и КГ можно использовать взаимозаменяемо.

Проведено сравнение результатов измерений амплитуды отведения в плечевом суставе групп с использованием ручной (классической) гониометрии (КГ) и рентгенологического метода (R). В результате статистического исследования выявлено их существенное различие. Разница в измеренных двумя методами углах отведения колеблется в диапазоне от –11,8 до 22,7°, средняя разность составляет 6° [доверительный интервал надежности p = 0,95 для нее (6 ± 2,8)°]. Тем самым рентгенографический метод дает в среднем существенно заниженные показатели угла отведения (в среднем на 6° меньше). Кроме того, индивидуальные показатели оказались как занижены на 22,7°, так и завышены на 11,8°.

В связи с этим сравнение показателей угла отведения в плечевом суставе, измеренных с использованием компьютерного зрения и с помощью рентгенологического метода, не проводили.

ОБСУЖДЕНИЕ

Важным аспектом измерения угла отведения плечевого сустава является точность. Плечевой сустав — самый мобильный, его движения характеризуются многокомпонентностью. По А.И. Капанджи, первые 60° угла отведения реализуются преимущественно в плече-лопаточном суставе, затем с увеличением объема возрастает роль движений лопатки в акромиально-ключичном и грудино-ключичном сочленениях. Еще одним аспектом измерений является нулевое положение, на которое могут влиять мягкие ткани верхней конечности и туловища, а также сколиотическая деформация, которая может существенно изменять паттерн отведения. В условиях классической гониометрии одну браншу прикладывают параллельно позвоночнику, что в зависимости от его оси предположительно может искажать само измерение. Введенная в программу «Артро-Про» вертикаль через проекционную точку в плечевом суставе автоматически привязывается к шаблону на заднем фоне, нивелирует сколиотически обусловленные искажения. Данный аспект существенно влияет и на совместимость показателей сравниваемых методик (КГ – КЗ) [28–32].

В то же время существуют отличия и в проекционных точках для бранш гониометра и вертикалей КЗ. Очевидно, что проекции отличаются, обусловливая отличия значений угла отведения. Такие существенные различия в проекциях точек и явились причиной появления случаев, где значения выходили за пределы доверительного интервала. Вместе с тем, небольшой разброс средней разницы укладывается в общепризнанные критерии проведения измерений [1–3, 33–35].

Оценка результатов рентгенологических измерений угла отведения плечевого сустава позволяет выявить больший межквартальный разброс средней разницы по отношению к данным, полученным с помощью методик КЗ и КГ. Во многом это обусловлено системой самих рентгенологических измерений.

Первостепенным является определение оси ротации плеча, для чего используют линию, проведённую через центр головки плечевой кости и наружный надмыщелок плечевой кости. Тем не менее, ротация плечевой кости во время отведения, а также двухплоскостной формат рентгенологических изображений не дают возможности точно сопоставить оси ротации в исходном положении и при максимальном отведении верхней конечности. Поэтому возникла необходимость поиска новых ориентиров, которые локализовались бы точно и одновременно в двух положениях (исходное — максимальное). Таковыми явились нижний полюс гленоида и центр головки лучевой кости.

Следует отметить еще несколько причин, обусловливающих различия измеряемого параметра в сериях 1, 2 и 3. Одна из таких причин — меньшая амплитуда отведения при рентгенологическом формате исследования в сравнении с двумя другими сериями. Для рентгенографии требовалось зафиксировать руку как в исходном, так и в отведенном положениях на небольшой промежуток времени, что, особенно во втором положении, могло вызывать некоторое опущение верхней конечности. При этом выявлены наибольшие отклонения при сравнении углов отведения плечевого сустава (серии 1, 2, 3) у обследуемых с большей окружностью плеча.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Средняя разница углов отведения в сериях с использованием КЗ и КГ не выходит за пределы общепризнанных различий в 5°. Рентгенологическая оценка положения костей имеет особенности выбора проекционных точек для проведения измерений, которые влияют на показатели угла отведения.

На основании проведенных исследований можно сделать вывод, что измерение амплитуды угла отведения плечевого сустава с использованием компьютерного зрения является валидным методом, который можно правомерно применять для гониометрических исследований в клинической практике.