Вариабельность и хроностратиграфия леваллуазской технологии в среднем и раннем верхнем палеолите Монголии

Автор: Рыбин Евгений Павладьевич, Кандыба Александр Викторович, Хаценович Арина Михайловна, Славинский Вячеслав Сергеевич

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 3 т.14, 2015 года.

Бесплатный доступ

Одним из наиболее острых вопросов изучения палеолита Евразии являются время существования, вариабельность и распространение леваллуазской технологии. Леваллуазская технология в большинстве индустрий Евразии отождествляется с эпохой среднего палеолита, однако в Монголии (наиболее восточный регион ее распространения) она представлена в одном контексте с верхнепалеолитическими технологиями и орудиями и имеет радиоуглеродные даты, относящие ее ко времени верхнего палеолита. Представлена схема распространения во времени и пространстве Монголии леваллуазской острийной и отщеповой технологии. Этот компонент известен на ряде стратифицированных памятников: пещера Цаган-Агуй и грот Чихэн в Гобийском Алтае, стоянки Орхон-1, 7 и Мойлтын ам в долине р. Орхон, Центральная Монголия; а также представлен среди экспонированных материалов, наиболее выразительные коллекции которых собраны в Долине Озер, на памятниках Нарийн-гол-17а, ОрокНор-1, 2 и др. На основании изучения стратифицированных комплексов Монголии показано, что комплексы финального среднего палеолита с элементами леваллуазской технологии резко меняются пластинчатыми индустриями начального верхнего, вероятно, имеющими экзогенный характер.

Монголия, палеолит, средний палеолит, начало верхнего палеолита, леваллуазская технология, расщепление, хроностратиграфия, компоненты индустрии

Короткий адрес: https://sciup.org/147219302

IDR: 147219302 | УДК: 903.2

Текст научной статьи Вариабельность и хроностратиграфия леваллуазской технологии в среднем и раннем верхнем палеолите Монголии

Расположенная на восточной периферии Центральной Азии территория Монголии относится также к одним из самых восточных регионов распространения леваллуазской технологии. Находящаяся на своеобразном перекрестке путей между восточноазиатской и центральноазиатско-сибирской палеолитическими областями, территория этой страны может восприниматься как ареал взаимодействия многовекторных культурных влияний. Большой интерес представляет и тот факт, что в результате исследований последнего десятилетия в Монголии были обнаружены объекты, относящиеся к наиболее древним стадиям верхнего палеолита, сопоставимые по своему возрасту и культурному облику с индустриями из удаленных регионов Евразии. Этим обуславливается актуальность сопоставления новых материалов с уже известными палеолитическими памятниками Монголии, где представлена леваллуазская индустрия. В связи с этим задачами иссле-

∗ Исследование проведено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14-50-00036).

Рыбин Е. П. , Кандыба А. В. , Хаценович А. М. , Славинский В. С . Вариабельность и хроностратиграфия леваллуаз-ской технологии в среднем и раннем верхнем палеолите Монголии // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2015. Т. 14, вып. 3: Археология и этнография. С. 37–48.

ISSN 1818-7919

Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2015. Том 14, выпуск 3: Археология и этнография © Е. П. Рыбин, А. В. Кандыба, А. М. Хаценович, В. С. Славинский, 2015

дования являются определение хроностратиграфии и вариабельности леваллуазской технологии, считающейся характерной для среднего палеолита, анализ взаимоотношений индустрий, содержащих леваллуазскую и верхнепалеолитическую технологию с целью реконструкции модели смены эпох в восточной части Центральной Азии.

Начало истории исследования «леваллу-азской» проблематики в восточной части Центральной Азии уходит в 1970-е гг., когда А. П. Окладников, отталкиваясь от материалов палеолитического памятника Мойл-тын ам, поставил вопрос о существовании «леваллуазского этапа» («леваллуазской культуры») на территории Алтая, Забайкалья, Северного Китая и Монголии. По представлениям Окладникова, леваллуазский этап сменяет мустье и, таким образом, относится к концу среднего палеолита – началу верхнего палеолита [1981. С. 109]. Именно этот технокомплекс А. П. Окладников считал отправной точкой становления верхнепалеолитических культур Забайкалья.

Начиная с 1980-х гг. на территории Монголии был открыт ряд памятников с левал-луазской технологией, которые были отнесены к так называемому орокнорскому пласту финала среднего палеолита: Орок-Нор-1, 2 и Орхон-1, а также Туйн-Гол-5. Эти местонахождения характеризовались высоким индексом леваллуа и пластин [Derevian-ko, Petrin, 1995]. Существование другого варианта леваллуа было предположено на основе изучения пещеры Цаган-Агуй. В отнесенных к финалу среднего палеолита слоях 5–13 отмечается существование левал-луоидной технологии, направленной на получение крупных отщепов с нуклеусов с широким фронтом. К леваллуоидной среднепалеолитической технологии также были отнесены и плоскостные ядрища для получения крупных пластин, представленные и на Цаган-Агуе, и на Шуйдунгоу [Derevianko et al., 2004] как доминирующая стратегия редукции вплоть до 27–33 тыс. л. н., когда появляются пластинчатые индустрии начальной поры верхнего палеолита. Следует, впрочем, отметить, что плоскостные ядри-ща, определяемые П. Дж. Брантингхэмом, как леваллуазские, скорее всего, отражали одну из стадий расщепления подпризматических нуклеусов, а оригинальная леваллу-азская технология раскалывания из средних слоев пещеры реконструирована на основе ситуационных ядрищ, также ни в коей мере не являющихся леваллуазскими.

Исходя из технологического контекста леваллуазского компонента и более узкой трактовки термина «леваллуа» в 2000-х гг. удалось дифференцировать памятники Забайкалья, с учетом вариабельности леваллу-азской технологии. Материалы памятника Барун-Алан-1 позволяют, по мнению В. И. Та-шака проводить аналогию с орокнорским пластом, а экспонированное местонахождение Хэнгэр-Тын-2 – с леваллуоидным компонентом пещеры Цаган-Агуй. К сожалению, степень опубликованности материалов этих объектов пока не позволяет оценить обоснованность выводов исследователя. В Монголии же, как считает В. И. Ташак, следует искать истоки леваллуазских индустрий Забайкалья [2012].

Если исходить из традиционного взгляда на морфологию основных категорий левал-луазских продуктов – отщепов, пластин и острий, то следует признать, что в Сибири и северной части Центральной Азии отсутствуют надежно установленные критерии определения леваллуазских пластин. Как правило, эти сколы служили вспомогательным техническим снятием при производстве леваллуазских отщепов или острий либо были результатом нелеваллуазских методов утилизации в ходе простого неспециализированного расщепления подходящих субстратов. Исследование морфологии, вариабельности, особенностей технологии раскалывания, географии распространения и хронологии леваллуа в Монголии возможно на основе леваллуазских острий и нуклеусов для их получения, отщепов и «черепаховидных» нуклеусов в качестве определяемых категорий продуктов и субстратов леваллуазского расщепления (рис. 1, 1–14 ; 2, 1–19 ).

Выбор острий обусловлен их морфологической спецификой, которая, с большой долей вероятности, определялась единственной техникой расщепления – классической однонаправленной острийной техникой ле-валлуа, распространенной на обширной территории Евразии. Он заключается в получении соразмерных острий с одной плоскости нуклеуса путем цикличных подправок после снятия каждой заготовки техническими краевыми сколами «dèbordant», оформляющими Y-образную однонаправленную огранку дорсальной поверхности, и сколами подправки ударной площадки, иногда тщательно подправленной до типа площадки «chapeau de gendarme». Как отдельная категория острий, должны рассматриваться артефакты с бипродольной огранкой дорсальной поверхности. Подавляющее большинство экземпляров бипродольных острий было идентифицировано при изучении комплексов начала верхнего палеолита. Скорее всего, эти артефакты были произведены с помощью параллельных нелеваллуазских методов, направленных на получение пластинчатых заготовок.

«Отщеповое» леваллуа рассматривается нами в рамках двух методов. Первый – это «черепаховидный» метод, при котором осуществлялась подправка фронтальной поверхности с помощью центростремительных сколов с латералей и фасетированной площадки нуклеуса. Результатом являлся округлый или овальный скол с фасетированной ударной площадкой. В случае необходимости получения нескольких предопределенных сколов производились повторяющиеся циклы подготовительных операций. Второй способ получения леваллуазских отщепов – это комбинированный метод, при котором подготовка фронта ядрища осуществлялась с противолежащих площадок латеральными отщепами и встречными удлиненными, нередко пластинчатыми сколами. С одной из таких площадок впоследствии реализовывался скол леваллуа. Получавшийся в результате использования такого метода леваллуазский отщеп, в отличие от классического «черепаховидного» метода расщепления, был, видимо, более удлиненным, дорсальная поверхность его сочетала негативы радиальной подправки вдоль латера-лей заготовки, вместе с размещенными параллельно центральной оси негативами встречных удлиненных снятий.

На большей части территории Монголии, где известны палеолитические индустрии с выраженным леваллуазским компонентом, преобладают выраженные аридные условия, не способствующие аккумуляции рыхлых отложений. Поэтому подавляющее большинство палеолитических памятников находится в экспонированном или перемещенном состоянии. Исключение представляют собой восточная часть Гобийского Алтая, где известны две пещерные стоянки, и бассейн Селенги на севере Центральной Монголии с ее притоками – Эгийн-голом, Орхоном и

Их-Тулбэрийн-Голом, в природно-климатическом отношении близкие к Южной Сибири. В горных ландшафтах Хангайско-Хэн-тэйской горной страны ситуация для сохранения седиментов является относительно благоприятной. В этом регионе известны только стоянки открытого типа.

Наиболее вероятно, древние свидетельства применения леваллуазских методов утилизации нуклеусов, полученные из стратифицированных отложений, представлены в среднепалеолитических комплексах пещеры Цаган-Агуй в Гобийском Алтае. Здесь, в отложениях второго цикла осадконакопления (слои 5–13), датируемых возрастом древнее 46 тыс. л. н., были выявлены два «черепаховидных» леваллуазских нуклеуса, на фронте скалывания которых заметен негатив снятия овального или подпрямоугольного отщепа, полученного в результате радиальной обработки рабочего фронта [Деревянко и др., 2000а]. Следует отметить, что эти артефакты были найдены в составе нелеваллуазской индустрии, базирующейся на низкокачественном сырье, характеризующейся господством ситуационного расщепления и обилием аморфных отщепов и обломков, служивших заготовками для небрежно обработанных неформальных орудий. Перекрывают этот слой пластинчатые индустрии начальной стадии верхнего палеолита, отделяющиеся от подстилающих слоев значительным хронологическим промежутком и, очевидно, никак с нижележащими комплексами генетически не связанные.

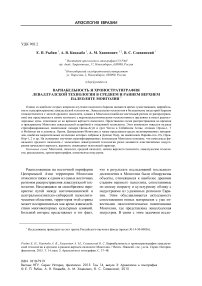

Комплекс орхонских стоянок в Центральной Монголии включает в себя важные для понимания последовательности развития монгольского палеолита стратифицированные объекты [Деревянко и др., 2010]. Стоянка Орхон-1 содержит в своих отложениях ассамбляжи, относящиеся к среднему палеолиту и различным этапам верхнего палеолита. Наиболее выразительный левал-луазский компонент представлен в индустрии горизонта (далее – Г) 3 раскопов 1, 2, залегающего ниже отложений, содержащих отщеповую нелеваллуазскую индустрию (датируются возрастом ок. 39 тыс. л. н.). На основе корреляции с седиментами стоянки Орхон-7, ожидаемый возраст Г 3 Орхон-1 может составлять ок. 40 тыс. л. н. Судя по нуклеусам, здесь использовался в основном «черепаховидный» (центростремительный) метод леваллуа (см. рис. 1, 1 – 4 ). Типичный

Рис. 1. Каменные артефакты памятников долины р. Орхон, Монголия:

1-4 - Орхон-1, Г 3 раскопов 1-2; 5 - Орхон-7, Г 5 раскопа 1; 6 - Орхон-7, Г 3 раскопа 2;

7 - Орхон-1, Г 3 раскопов 1, 2; 8 - Мойлтын ам, Г 3; 9 - Мойлтын ам, Г 2; 10 - Мойлтын ам, Г 3;

11 - Мойлтын ам, Г 4; 12 - Мойлтын ам, Г 3; 13 - 14 - Мойлтын ам, Г 4

( 1-6 , 8-14 по: [Деревянко и др., 2010]; 7 - рисунок авторов)

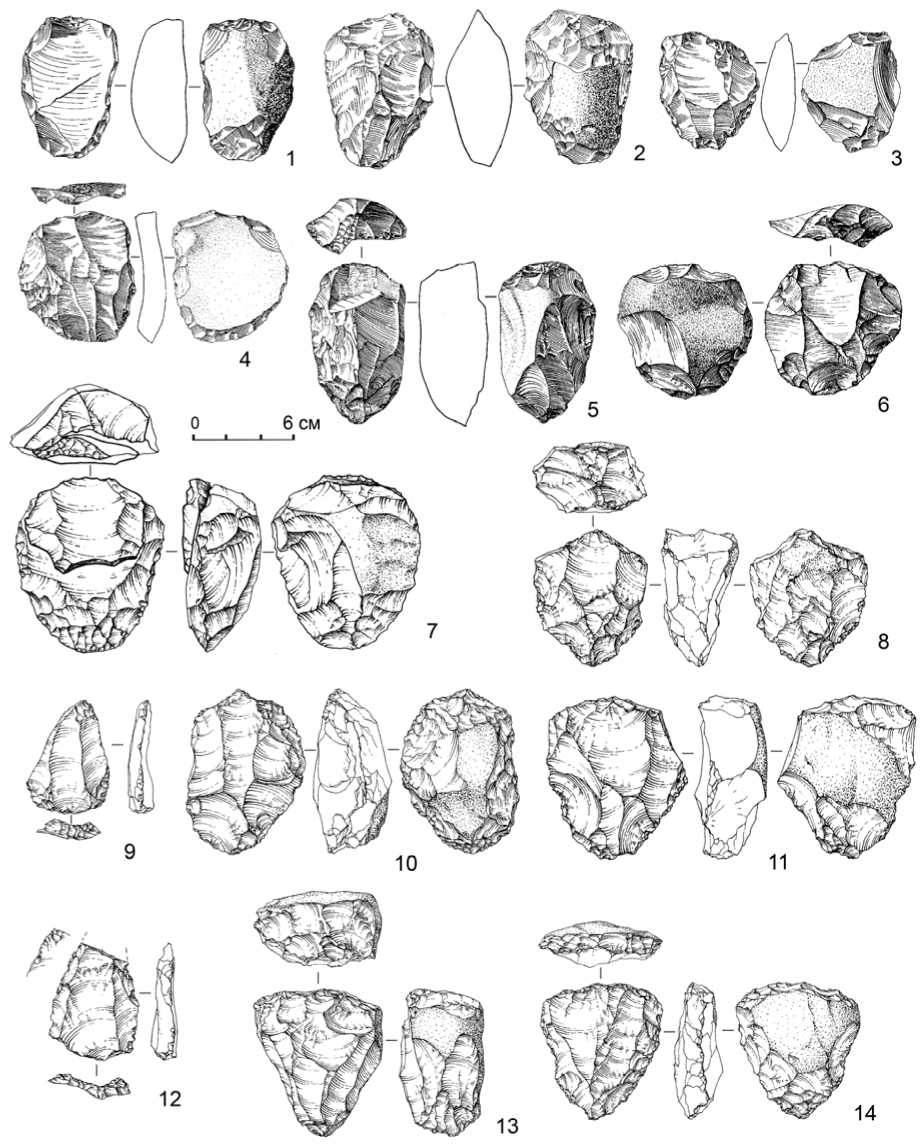

Рис. 2. Каменные артефакты памятников Монголии:

1 - 4 - Мойлтын ам (Г 4); 5 - 6 - Харганын-Гол-5 (слой 5); 7 - 8 - Харганын-Гол-5 (слой 6); 9 - 12 - Чихэн-Агуй; 13 - 15 - Орок-нор-1; 16 - Орок-нор-2; 17 - Отцон-Маньт; 18 - 19 - Барлагин-гол-11

( 1 , 2 по: [Деревянко и др., 2010]; 3 - 4 по: [Окладников, 1981]; 5- 8 - рисунок авторов;

9 - 12 по: [Деревянко и др., 2001]; 13 - 16 по: [Окладников и др., 1994];

17 - по: [Окладников и др., 1994]; 18 - 19 по: [Деревянко и др., 1990])

пример данного метода представлен на рис. 1, 7 , где показан ремонтаж овального леваллуазского отщепа с радиальной и слабоконвергентной огранкой и фасетирован-ной ударной площадкой. Обращает на себя внимание то, что, вероятно, данный скол был снят после переоформления поверхности нуклеуса, произведенного после отщепления предыдущего леваллуазского снятия.

Очень распространен комбинированный метод леваллуазского расщепления. Использованием этого метода можно объяснить относительную многочисленность пластин (7,2 % от всех сколов), которые являются техническими снятиями при оформлении фронтальной поверхности леваллуазского нуклеуса. Хотя доля фасетированных ударных площадок относительно невелика (6,6 %), она является самой высокой среди всех ассамбляжей стоянок Орхон-1, 7, что свидетельствует о распространении приема обработки площадок нуклеусов, типичного для леваллуазской технологии. Обращает на себя внимание то, что обозначенными выше методами в комплексе Орхона-1 исчерпывается вариабельность леваллуазской технологии. Следует отметить полное отсутствие леваллуазской конвергентной технологии. Вместе с тем в комплексе представлены подпризматические и торцовые нуклеусы, направленные на производство пластин. В орудийном наборе наиболее представительна группа отщепов и пластин с ретушью. Среднепалеолитический компонент (скребла) превалирует над единичными верхнепалеолитическими типами орудий, такими как проколка, скребки; распространены выемчатые и шиповидные орудия. Определенная в различных публикациях как средний палеолит [Деревянко, Петрин, 1990], или «переход» от среднего к верхнему палеолиту [Деревянко и др., 2010], данная индустрия, вероятно, может быть отнесена к финально-среднепалеолитическим комплексам, насыщенным верхнепалеолитическими элементами, фиксирующимися в различных регионах Сибири и Центральной Азии (например, грот Оби-Рахмат в Узбекистане; Денисова Пещера, слой 12, Усть-Канская пещера слои 3–4, слой СП-1 стоянки Кара-Бом на Горном Алтае).

Стоянка Мойлтын ам в долине Орхона, изучавшаяся различными исследователями на протяжении нескольких десятков лет, до сих пор не имеет абсолютных хронологиче- ских определений [Окладников, 1981; Bert-ran et al., 1998; Деревянко и др., 2010]. Следует отметить, что характеристики комплексов культурных горизонтов, данные различными исследователями памятника, отличаются; кроме того, в результате последнего цикла работ [Bertran et al., 1998] было показано, что отложения памятника подверглись сильному воздействию соли-флюкционных процессов и криогенных нарушений. Это, по причине сильного перемещения находок по вертикали, не позволяет выявить гомогенные культурные слои, разделенные стерильными прослойками. Вместе с тем сопоставление коллекций из нижних и верхних частей разреза позволяет определить несомненные различия между ними.

В Г 5 (нижний) и Г 4 обнаружены (и в этом заключается наиболее заметное отличие от «переходных» и среднепалеолитических комплексов Орхона-1) свидетельства применения острийной леваллуазской технологии. Утилизация нуклеусов для получения острий представлена типичным для Южной Сибири и Центральной Азии конвергентным однонаправленным методом (см. рис. 1, 13–14; 2, 1–2). В состав инвентаря входит представительная серия нуклеусов для производства леваллуазских отщепов, реализовывавшихся в рамках комбинированной отщепово-пластинчатой технологии (см. рис. 2, 11). Вместе с тем полученная в результате работ серия собственно продуктов леваллуазского расщепления невелика и насчитывает только 3 предмета; значительно более многочисленная серия леваллуазских отщепов происходит из коллекции, полученной при раскопках А. П. Окладникова (см. рис. 2, 3–4), также для нее характерен выраженный верхнепалеолитический компонент. Для этого комплекса определена самая высокая доля фасетированных ударных площадок среди индустрий долины Ор-хона – она составляет 8,1 % всех площадок; то же самое относится и к пластинчатому компоненту ассамбляжа, который составляет 8,5 % от всех сколов [Деревянко и др., 2010]. Особенности первичного расщепления дополняет наличие небольшой серии подпризматических пластинчатых ядрищ. В орудийном наборе, помимо представительных групп отщепов с ретушью и выемчатых орудий, имеются немногочисленные скребла, скребки, орудия с подтеской вен- тральной поверхности. В целом, данный комплекс является наиболее близкой аналогией с индустрией Г 3 (раскопы 1–2) стоянки Орхон-1.

К начальному этапу верхнего палеолита относятся материалы из Г 3 и Г 2 Мойлтын ама, где представлена характерная для этого периода технология утилизации плоскостных и подпризматических пластинчатых нуклеусов. В Г 3 представлен тот же левал-луазский комбинированный метод, что и в нижележащих слоях, наряду с этим имеются и нуклеусы для получения острий, и типичные леваллуазские острия (см. рис. 1, 8 , 10 , 12 ). Последние были найдены и в Г 2 (см. рис. 2, 9 ), но комбинированная отщепово-пластинчатая леваллуазская технология в нем уже не фиксируется.

Единичные экземпляры леваллуазских нуклеусов для отщепов представлены в не-леваллуазских отщеповых индустриях раннего верхнего палеолита (далее – РВП) стоянки Орхон-7. Они были отнесены к Варианту 1 РВП (Г 5 раскопа 1; Г 3 и Г 2 раскопа 2; Г 3 раскопа 3), датирующегося возрастом около 39 тыс. л. н. (см. рис. 1, 5 – 6 ), а также выявлены в комплексе Варианта 2 РВП (Г 5–3 раскопа 1, ок. 31–33 тыс. л. н.). Следует отметить, что леваллуазская технология не является здесь интегральным целым. Нельзя исключать, исходя из технологических характеристик остальной части коллекции, что эти нуклеусы могут лишь морфологически определяться, как леваллу-азские, будучи расщепленными, на деле, в рамках другой технологической системы. Подстилаются эти ассамбляжи незначительно отличающимся от них отщеповым средним палеолитом. Он характеризуется доминированием нелеваллуазского простого параллельного расщепления, а также ортогональным (ситуационным) раскалыванием, когда негатив предыдущего снятия отщепа служил ударной площадкой для снятия последующего. Индустриальная последовательность Орхона-7 представляет тем самым иную, отличающуюся от комплексов Орхона-1 и Мойлтын ама линию технологического развития.

Весьма интересную ситуацию для понимания хроностратиграфии леваллуазской технологии в Монголии представляют материалы стоянки Харганын-Гол-5, изучавшейся в 2012 и 2014 гг. Она расположена на севере страны, в долине р. Харганын-Гол – правого притока второго порядка р. Селенга. Эта стоянка находится в соседней долине с рекой Их-Тулбэрийн-гол, где расположено скопление верхнепалеолитических стоянок Толборской группы; также она имеет непосредственный выход в долину Орхона. Таким образом, этот объект занимает положение на перекрестье путей между кластерами опорных стратифицированных палеолитических стоянок Монголии. В ходе раскопок было выявлено семь культуросодержащих горизонтов. Горизонты 1–5 содержат комплексы, относящиеся к различным этапам каменного века – от голоцена до раннего этапа верхнего палеолита. В Г 5 представлена своеобразная индустрия, характеризующаяся сочетанием верхнепалеолитических типов орудий (скребков, пластинок с притупленным краем, срединных ретушных резцов на пластинах, ножей) и мелких подпризматических нуклеусов для снятия пластинок с некоторыми леваллуазскими формами нуклеусов – как классических черепаховидных, так и комбинированных и единичных леваллуазских отщепов с продольно-поперечной и субконвергентной огранкой (см. рис. 2, 5–6). Для этого слоя были получены даты, пока не опубликованные, но сопоставимые по своей древности с наиболее ранними отделами верхнего палеолита и финального среднего палеолита Монголии. Ниже расположены Г 6 и Г 7, имеющие еще более архаический облик. Несмотря на наличие только одной преформы плоскостного нуклеуса и общую немногочисленность коллекции, можно предположить до-верхнепалеолитический возраст этих комплексов. В индустрии отсутствуют выраженные верхнепалеолитические типы орудий и представлены леваллуазские отщепы и атипичное однонаправленное леваллуаз-ское острие с фасетированной выпуклой ударной площадкой (см. рис. 2, 7–8).

В материалах стоянки Чихэн-2, расположенной в центральной части Гобийского Алтая, была выявлена последовательность слоев, нижняя пачка которых (от нижнего слоя 3 до слоя 2.5) содержала культурные остатки ранней поры верхнего палеолита, в то время как верхняя (слои 2.4–1) относилась к более поздним этапам верхнего палеолита. Для слоя 2.5 была получена радиоуглеродная дата 30550 ± 410 л. н. (АА – 31870) [Деревянко, 2005]. Первичное расщепление слоев, залегающих ниже этой да- ты, характеризуется наличием «черепаховидных» и комбинированных леваллуазских нуклеусов, сопровождаемых индустриальным набором, в целом характерным для начального верхнего палеолита.

Наиболее поздний во всей Южной Сибири и Центральной Азии пример производства типичных однонаправленных леваллуаз-ских острий и леваллуазских отщепов, производившихся в рамках комбинированного леваллуазского метода, фиксируется в ассамбляже слоя 3 грота Чихэн-Агуй (см. рис. 2, 9 – 12 ), Для данной индустрии, относимой к начальной стадии верхнего палеолита, характерны сравнительно маленький размер артефактов, наличие в составе ас-самбляжа выраженного верхнепалеолитического компонента. Этот комплекс, на основе двух радиоуглеродных определений, датируется возрастом 27 тыс. и 21 тыс. л. н. [Деревянко и др., 2001]. В данном случае нельзя исключать (на основе наличия прямых аналогий с расположенной поблизости стоянкой Чихэн-2 и близкого по культурному облику комплекса Шуйдунгоу из Северного Китая) и существенного омоложения возраста данного слоя. В условиях малой мощности отложений (толщина накопившихся за 30 тыс. лет осадков не превышает 1 м) мог сформироваться палимпсест, вызванный перерывами в осадконакоплении и раздуванием рыхлых отложений приведший к наслаиванию и механической смеси разнокультурных комплексов.

Представления о географическом распространении комплексов, содержащих свидетельства леваллуазской технологии, позволяют уточнить анализ нестратифицированных объектов с экспонированными артефактами. Комплексы так называемого орокнорского пласта, отнесенного его исследователями к финалу среднего палеолита, наиболее ярко представлены в Долине Озер на юге центральной Монголии в отрогах Хангайской горной системы на эпонимных местонахождениях Орок-Нор-1 и 2 [Derevianko, Petrin, 1995]. В комплексах этих объектов имеет место сочетание плоскостных и подпризматических нуклеусов для получения пластин (индекс пластинчатости очень высок и составляет 31,8). Яркая черта индустрии – наличие серии леваллуазских нуклеусов для получения отщепов, обрабатывавшихся преимущественно в радиальной системе, а также нескольких типичных и атипичных однонаправленных леваллуазских острий (см. рис. 2, 13–16). Ближайшей аналогией с этим комплексом являются финально-среднепалеолитические комплексы Орхона-1. В этом же районе было открыто местонахождение Нарийн-гол-17а, индустриальный набор которого выглядит несколько архаичнее (возможно, из-за функциональной специфики объекта); здесь же фиксируется несколько «черепаховидных» ядрищ, обработанных в радиально-бипродольной системе [Деревянко и др., 2000б].

Очевидно, к началу верхнего палеолита относится комплекс местонахождений От-цон-Маньт на крайнем юге Центральной Монголии [Окладников и др., 1994]. Здесь выявлены типичные «черепаховидные» нуклеусы, оформлявшиеся центростремительными сколами, и редкие леваллуазские острия (см. рис. 2, 17 ).

На западе Монголии, в горной системе Монгольского Алтая, известны несколько местонахождений: Манхан-11, Уэнч-1, 4, Бар-лагин-гол-1, 2, где в одном комплексе может отмечаться присутствие типичных (хотя и немногочисленных) леваллуазских нуклеусов с радиальной подготовкой рабочей поверхности и, также единичных, однонаправленных леваллуазских острий (см. рис. 2, 18 – 19 ). Судя по технико-типологическому контексту коллекций, данные ассамбляжи, скорее всего, должны быть отнесены к финальному среднему палеолиту [Деревянко и др., 1990].

Палеолитические комплексы показывают, что в подавляющем большинстве случаев исследователи способны вычленить из контекста индустрии исходные субстраты леваллуазской технологии (нуклеусы) и ее конечные продукты (сколы). Вместе с тем, за исключением, вероятно, комплекса Г 3 Орхона-1, особенности расщепления и технологическая цепочка утилизации нуклеуса остаются не документированными. Негатив снятия крупного отщепа на остаточном нуклеусе далеко не всегда является свидетельством использования именно леваллуазской системы раскалывания; отнесение сколов к категории леваллуазских отщепов (особенно в ассамбляжах экспонированных объектов или тех, где леваллуазские нуклеусы представлены единичными экземплярами) зачастую является спорным. Проблемы с дефинициями связаны с отсутствием ремонтажей и специализированных технологических исследований. Более уверенно выделяется леваллуазская однонаправленная конвергентная технология раскалывания, что связано с тем, что типичные формы леваллуаз-ских острий с большой долей вероятности были получены в рамках именно этой специфической технологии. Еще одной проблемой, касающейся определения хроностратиграфии леваллуазской технологии, являются специфические природно-климатические условия Монголии, связанные с интенсивной денудацией седиментов и склоновым характером залегания отложений подавляющего большинства стоянок, в результате чего на многих объектах отсутствуют стерильные слои, отделяющие один комплекс от другого. При анализе вертикального распределения артефактов реконструируется своего рода «взвесь», исходя из чего нельзя исключать попадания артефактов из одного комплекса в другой. Учитывая обозначенные проблемы, можно выделить три основных варианта хроностратиграфической классификации комплексов финального среднего палеолита - раннего верхнего палеолита Монголии в связи с той или иной степенью или вариантом присутствия / отсутствия леваллуаз-ской технологии в индустриях.

Во-первых, выраженные «черепаховидный» и комбинированный методы леваллуа, встречающиеся в комплексах финального среднего палеолита, насыщенного верхнепалеолитическими элементами; однонаправленный леваллуазский конвергентный метод. Условно гомогенные комплексы -Орхон 1, Г 3 раскопов 1-2 (конвергентный метод отсутствует), Мойлтын ам Г 5-4; Харганын-Гол-5, Г 7-6. Интегральность комплекса Г 3 Мойлтын ама, равно как и Г 5 Харганын-Гол-5, характеризующихся сочетанием верхне- и среднепалеолитических элементов (с доминированием первых), требует дальнейших подтверждений. Верхней хронологической границей может быть принят возраст ок. 40 тыс. л. н., нижняя хронологическая граница не определена. Как показывают данные стоянки Орхон-1, финальный средний палеолит с леваллуаз-ским компонентом моложе нелеваллуазских отщеповых индустрий, датирующихся возрастом 45 тыс. л. н. - древнее 50 тыс. л. н. Леваллуазские комплексы перекрываются пластинчатым начальным верхним палеолитом (Мойлтын ам, Харганын-Гол-5) или отщеповым РВП, с незначительными левал- луазскими элементами либо отсутствием таковых (Орхон-1).

Во-вторых, комплексы пластинчатого начального и раннего верхнего палеолита: Толбор-4 (Г 6-5); Толбор-16 (слои 7а, 7b, 5/6); Толбор-15 (Г 5-7) не имеют свидетельств использования леваллуазской технологии. Встречающиеся в Г 6-5 Толбора-4 бипродольные острия были получены в рамках нелеваллуазских методов раскалывания. Наиболее ранние комплексы начального верхнего палеолита, датирующиеся возрастом ок. 40 тыс. л. н., имеют, вероятно, пришлый характер и обнаруживают культурно-генетические связи с начальным верхним палеолитом Горного Алтая.

В-третьих, «черепаховидный» и конвергентный однонаправленный леваллуазские методы в сочетании с верхнепалеолитической подпризматической технологией и преимущественно верхнепалеолитическим орудийным набором. Представлены в хронологически поздних комплексах РВП -Чихэн-Агуй (слой 3, ок. 27 тыс. л. н. (?)) и, вероятно, Чихэн-2 (слои 2.5-3, древнее 30 тыс. л. н.), а также Мойлтын ам (Г 2) (?).

Таким образом, наиболее поздние левал-луазские индустрии и наиболее ранние комплексы начального верхнего палеолита Монголии синхронны. Пластинчатый начальный верхний палеолит, скорее всего, носит пришлый характер и генетически не связан с финальным средним палеолитом. В тех случаях, когда леваллуазский средний палеолит находится в одной стратиграфической последовательности с начальным верхним палеолитом, он всегда перекрывается последним. Таким образом, период сосуществования этих технокомплексов был непродолжительным. То же самое относится и к Юго-Западному Забайкалью, где после появления пластинчатого начального верхнего палеолита не фиксируется никаких свидетельств применения леваллуазской технологии, существовавшей, по мнению В. И. Ташака, здесь, в среднем палеолите [2012]. Если допустить, что не все случаи существования леваллуазской технологии в контексте начального верхнего палеолита или поздних комплексов среднего палеолита, сводятся к нерасчлененности различных стратиграфических уровней, то можно предположить вероятность взаимодействия носителей леваллуазского и верхнепалеолитического технокомплекса на территории

Монголии. Столь же возможны (хотя на нынешнем уровне знаний и трудно доказуемы) и культурные импульсы относительно поздних леваллуазских индустрий с запада континента. Так или иначе, требуется большая работа по уточнению хронологии и стратиграфии обсуждавшихся в этой статье объектов.

Список литературы Вариабельность и хроностратиграфия леваллуазской технологии в среднем и раннем верхнем палеолите Монголии

- Деревянко А. П. Переход от среднего к позднему палеолиту: взгляд из Северной Азии (вместо заключения) // Археология, этнография и антропология Евразии. 2005. № 3 (23). С. 101-109.

- Деревянко А. П., Гладышев С. А., Олсен Д., Петрин В. Т., Цэрэндагва Я. Характеристика каменной индустрии пещеры Чихэн (Гобийский Алтай) // Археология, этнография и антропология Евразии. 2001. № 1 (5). С. 25-39.

- Деревянко А. П., Дорж Д., Васильевский Р. С., Ларичев В. Е., Петрин В. Т., Девяткин Е. В., Малаева Е. М. Каменный век Монголии: палеолит и неолит Монгольского Алтая. Новосибирск: Наука, 1990. 646 с.

- Деревянко А. П., Кандыба А. В., Пет-рин В. Т. Палеолит Орхона. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2010. 384 с.

- Деревянко А. П., Олсен Д., Цэвэндорж Д., Кривошапкин А. И., Петрин В. Т., Брантингхэм П. Д. Многослойная пещерная стоянка Цаган-Агуй в Гобийском Алтае (Монголия) // Археология, этнография и антропология Евразии. 2000а. № 1 (1). С. 23-36.

- Деревянко А. П., Петрин В. Т. Стратиграфия палеолита Южного Хангая (Монголия) // Хроностратиграфия палеолита Северной, Центральной, Восточной Азии и Америки: Докл. Междунар. симп. Новосибирск, Изд-во ИИФиФ СО АН СССР, 1990. С. 161-173.

- Деревянко А. П. Петрин В. Т., Цэвэндорж Д., Девяткин Е. В., Ларичев В. Е., Васильевский Р. С., Зенин А. Н., Гладышев С. А. Каменный век Монголии: палеолит и неолит северного побережья Долины Озер. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2000б. 440 с.

- Окладников А. П. Палеолит Центральной Азии. Мойлтын ам. Новосибирск: Наука, 1981. 460 с.

- Окладников А. П., Абрамова З. А., Борисковский П. И. Палеолит Центральной и Восточной Азии. СПб.: Наука, 1994. 213 с.

- Ташак В. И. Исследования проблемы леваллуа в Забайкалье и Центральной Азии // Вестн. Бурят. гос. ун-та. 2012. № 8. С. 225-229.

- Bertran P., Jaubert J., Olive M., Sitlivy V., Tsogtbaatar B. The Palaeolithic Site of Mojl'tyn-Am (Harhorin, Mongolie): Thirty Years after A. P. Okladnikov // Палеоэкология плейстоцена и культуры каменного века Северной Азии и сопредельных территорий. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1998. Т. 1. С. 210-226.

- Derevianko A. P., Petrin V. T. The Levallois of Mongolia // The Definition and Interpretation of Levallois Technology / Monographs in World Archaeology. Madison, Wisconsin: Prehistory Press, 1995. Nо. 23. P. 455-471.

- Derevianko A. P., Brantingham P. J., Olsen J. W., Tseveendorj D. Initial Upper Paleolithic Blade Industries from the North-Central Gobi Desert, Mongolia // The Early Upper Paleolithic Beyond Western Europe. Berkeley: Univ. of California Press, 2004. P. 207-222.