Вариабельность клинико-инструментальных и лабораторных проявлений первичной лимфомы головного мозга у ВИЧ-инфицированных больных

Автор: Киселева Любовь Михайловна, Котов Максим Андреевич, Васильева Евгения Владимировна, Волков Александр Федорович, Ильмухина Лариса Владимировна, Резникова Екатерина Николаевна

Журнал: Ульяновский медико-биологический журнал @medbio-ulsu

Рубрика: Клиническая медицина

Статья в выпуске: 4, 2016 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования. Изучение вариабельности клинических, лабораторных и инструментальных проявлений первичной лимфомы центральной нервной системы у больных ВИЧ-инфекцией. Материалы и методы. Произведен ретроспективный анализ медицинской документации 28 пациентов инфекционного профиля с подтвержденным диагнозом ВИЧ-инфекции и лимфомы головного мозга, находившихся на лечении в ГБУЗ ЦГКБ г. Ульяновска в период с 2007 по 2015 г. Среди больных с ВИЧ-инфекцией преобладали лица мужского пола - 82,7 %. Средний возраст пациентов составлял 34±3 года, 79,6 % больных были в возрасте от 17 до 45 лет. Верификация диагноза ВИЧ-инфекции проводилась по классификации В.И. Покровского. Общеклинические исследования осуществлялись в соответствии с действующими стандартами. Оценка тяжести заболевания, выраженности клинических проявлений, а также наличия сопутствующей патологии и осложнений сопоставлялась с данными магнитно-резонансной томографии (количество, размер и локализация очагов), показателями уровня вирусной нагрузки, CD4+-клеток. Результаты. На основе анализа медицинской документации пациентов со СПИД-ассоциирован-ной лимфомой головного мозга выявлена вариабельность клинических, лабораторных и инструментальных проявлений первичной лимфомы головного мозга у ВИЧ-инфицированных больных. Определена зависимость между уровнем иммуносупрессии и частотой возникновения СПИД-ас-социированной лимфомы у больных с поздней стадией ВИЧ/СПИДа с оппортунистическими инфекциями, высокой вирусной нагрузкой и степенью иммуносупрессии. Первичная лимфома центральной нервной системы - поздняя манифестация ВИЧ-инфекции, наиболее часто связана с вирусом Эпштейна-Барр (ВЭБ). В наших наблюдениях ВЭБ подтвержден у 67 % больных с лимфомами головного мозга. Выводы. Клинические проявления первичной лимфомы головного мозга зависят от локализации очагов, активности оппортунистических инфекций. Диагностика лимфом головного мозга основывается на данных магнитно-резонансной томографии, сопоставленных с результатами ликво-рограммы, показателями вирусной нагрузки и уровнем CD4+-клеток.

Вич-инфекция, спид-ассоциированные заболевания, лимфомы головного мозга

Короткий адрес: https://sciup.org/14113233

IDR: 14113233 | УДК: 616.831-006.44-07:616.988

Текст научной статьи Вариабельность клинико-инструментальных и лабораторных проявлений первичной лимфомы головного мозга у ВИЧ-инфицированных больных

Введение. Проблема ВИЧ-инфекции и СПИД-ассоциированных заболеваний остается актуальной [1, 2]. По данным Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, кумулятивное количество ВИЧ-инфицированных в РФ на май 2015 г. составило 933 419 чел., из них умерло 192 465 чел. Число живых зарегистрированных ВИЧ-позитивных – 723 419 чел. По оценкам специалистов, в нашей стране проживает около 1 300 000 граждан РФ и около 100 000 временно пребывающих иностранцев, инфицированных ВИЧ (ФЦ СПИД, 2015). Ульяновская область по темпам роста числа больных ВИЧ-инфекцией входит в первую десятку регионов страны, здесь на май 2015 г. зарегистрировано 14 805 ВИЧ-инфицированных, умерло 3794 чел., на стадии СПИД находилось 2724 больных, из них умерло 1569 чел. По пораженности ВИЧ-инфекцией регион находится на 3-м месте по Приволжскому федеральному округу (Приволжский окружной центр про профилактике и борьбе со СПИД, 2015).

Хорошо известно, что ВИЧ-инфекция служит фактором высокого риска развития злокачественных новообразований, что обусловлено нарушениями в иммунном статусе [3, 4]. При ВИЧ-инфекции в патологический процесс в той или иной степени вовлекаются все жизненно важные органы и системы. Однако его основной мишенью являются клетки иммунной и нервной систем. Поражения нервной системы клинически выявляются у 30–40 % пациентов с ВИЧ-инфекцией, при патоморфологическом исследовании – у 30– 100 % чел. [5].

Риск развития первичной лимфомы центральной нервной системы (ПЛЦНС) у ВИЧ-инфицированных лиц в 1000 раз выше, чем у неинфицированных. Треть больных ПЛЦНС – ВИЧ-инфицированные, распространенность ПЛЦНС среди них зависит от уровня иммуносупрессии и наличия или отсутствия антиретровирусной терапии (АРТ). При наличии АРТ распространенность ПЛЦНС составляет 26/100 000, а при ее отсутствии – 297/100 000. Среди СПИД-ассоциированных злокачественных новообразований она занимает второе место после саркомы Капоши [6, 7]. Это единственная лимфома, возникновение которой связывают с низким уровнем CD4. Этиологическим фактором развития ПЛЦНС является вирус Эпштейна–Барр (ВЭБ) [8].

Крайне важными аспектами остаются своевременная диагностика и терапия комор-бидных состояний, определяющих вариабельность клиники ВИЧ-инфекции и исходы болезни. Несмотря на то что ВИЧ-инфекция сегодня – самое изучаемое и самое изученное инфекционное заболевание, мы по-прежнему не знаем ответа на ряд ключевых вопросов патогенеза болезни, поскольку клинические проявления заболевания варьируют в широ- ком диапазоне: от астеновегетативных проявлений до выраженных генерализованных форм, – и оценка вариабельности изучаемых параметров крайне актуальна для пациентов с мультиморбидностью.

Смертность от ВИЧ-инфекции в России за последнее десятилетие резко увеличилась, а учитывая большое число инфицированных пациентов и вероятное увеличение распространенности заболевания, в последующие нескольких десятилетий можно ожидать постоянного роста заболеваемости, смертности и, следовательно, затрат, связанных со СПИД-ассоциированными заболеваниями, в т.ч. и с ПЛЦНС.

Цель исследования. Изучение вариабельности клинических, лабораторных и инструментальных проявлений первичной лимфомы центральной нервной системы у больных ВИЧ-инфекцией.

Материалы и методы. Произведен ретроспективный анализ медицинской документации 28 пациентов инфекционного профиля с подтвержденным диагнозом ВИЧ-инфекции и лимфомы головного мозга, находившихся на лечении в ГБУЗ «Центральная городская клиническая больница г. Ульяновска» в период с 2007 по 2015 г. Среди больных с ВИЧ-инфекцией преобладали лица мужского пола – 82,7 % (23 чел.). Средний возраст пациентов составлял 34±3 года, 79,6 % больных были в возрасте от 17 до 45 лет. 81,7 % больных имели давность болезни более 10 лет. При постановке диагноза ВИЧ-инфекции руководствовались классификацией В.И. Покровского, общеклиническое обследование больных проводилось согласно стандартам.

Изучение анамнеза заболевания и жизни больных позволило установить, что 63 % пациентов являлись потребителями инъекционных наркотиков, 22 % из них имели терминальную стадию болезни, 78 % – 4В стадию ВИЧ-инфекции. При этом АРТ получали только 44 % пациентов.

Комплексное исследование больных включало сбор анамнеза, эпидемиологических данных, клинический осмотр с обследованием систем органов в динамике. Оценка тяжести заболевания и выраженности клинических проявлений, выявление сопутствую- щей патологии и осложнений осуществлялись с учетом данных магнитно-резонансной томографии (количество, размер и локализация очагов), показателей уровня вирусной нагрузки, CD4+-клеток и иных параметров дополнительных лабораторных исследований.

Математическая обработка статистических данных производилась на персональном компьютере с помощью пакета программ Microsoft Office Excell 2007, использовались параметрические методы оценки результатов: вычисление средней арифметической (М) и ее средней ошибки (m). Различия между сопоставимыми группами по избранным критериям оценивали по t-критерию Стьюдента, достоверность изменений признавалась при вероятности ошибки менее 5 % (р≤0,05). Качественные величины описывались по частоте встречаемости. Корреляционный анализ проводился с использованием коэффициента линейной корреляции Пирсона.

Результаты и обсуждение. При поступлении в инфекционный стационар в экстренном порядке или при обращении за амбулаторной медицинской помощью в исследуемой группе больных отмечались следующие диагнозы: острый менингоэнцефалит – 7,4 %, острый асептический менингит – 18,2 %, полинейропатии – 16,7 %, ВИЧ-энцефалопатии или ВИЧ-ассоциированная деменция – 13,9 %, ВИЧ-миелопатия – 4,2 %. Жалобы у больных со СПИД-ассоциированной лимфомой головного мозга были обусловлены локализацией патологического очага и сопутствующими оппортунистическими инфекциями: лихорадка, ночная потливость, потеря веса – 100 %, головная боль, головокружение – 80,4 %, тошнота, рвота – 40,6 %, тремор нижних конечностей – 20,7 %, слабость и атрофия мышц – 1,8 %, вегетативные нарушения – 72,3 %.

При изучении данных неврологического статуса были выявлены следующие неврологические симптомы: гемипарез – 45,6 %, моторная афазия – 45,5 %, менингеальные проявления – 33,2 %, гиперкинезы – 22,8 %, вестибуло-мозжечковый синдром – 11,6 %, расстройства психики, изменение личностных характеристик и поведения, нарушения концентрации внимания – 56,3 %, эпиприступы – 13,1 %. Неврологические проявления в наших наблюдениях носили очаговый характер, в 45,6 % случаев были обусловлены локализацией патологического очага.

Лабораторные исследования указывали на вовлечение в инфекционный процесс многих органов и систем, в т.ч. печени, что в основном было обусловлено сопутствующими оппортунистическими инфекциями (прежде всего хронической HCV-инфекцией): ускоренное СОЭ – у 100 % больных, анемия – у 45 %, лейкоцитоз – у 11 %, палочкоядерный сдвиг – у 22 %, цитолиз – у 55 % больных. При исследовании ликвора нормальный состав был выявлен у 30 %, плеоцитоз (повышение белка, обнаружение ДНК ВЭБ в полимеразной цепной реакции (ПЦР), количество CD4+-клеток менее 100 (у 20 %) и менее 50 клеток/мл (у 80 %)) – у 45 % больных. Однако данные изменения носили неспецифический характер и не позволяли заподозрить ВИЧ-инфекцию и СПИД-ассоциированные состояния. Наблюдалась клинико-лабораторная диссоциация: изменения лабораторных тестов незначительны, а клиническая картина у пациентов выраженная. В связи с этим возникла необходимость в проведении МРТ- и КТ-обследования.

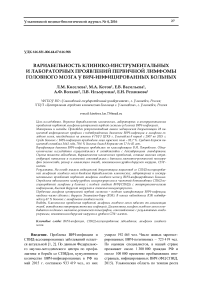

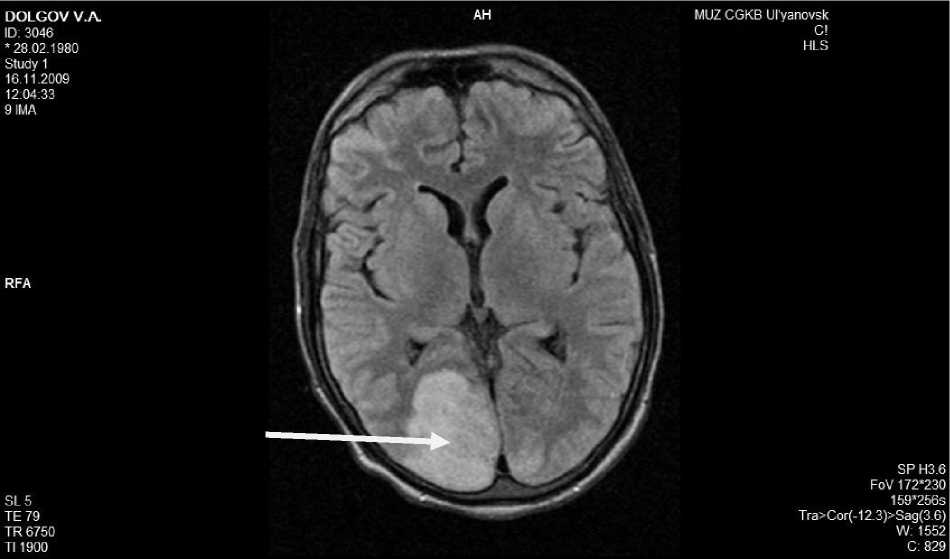

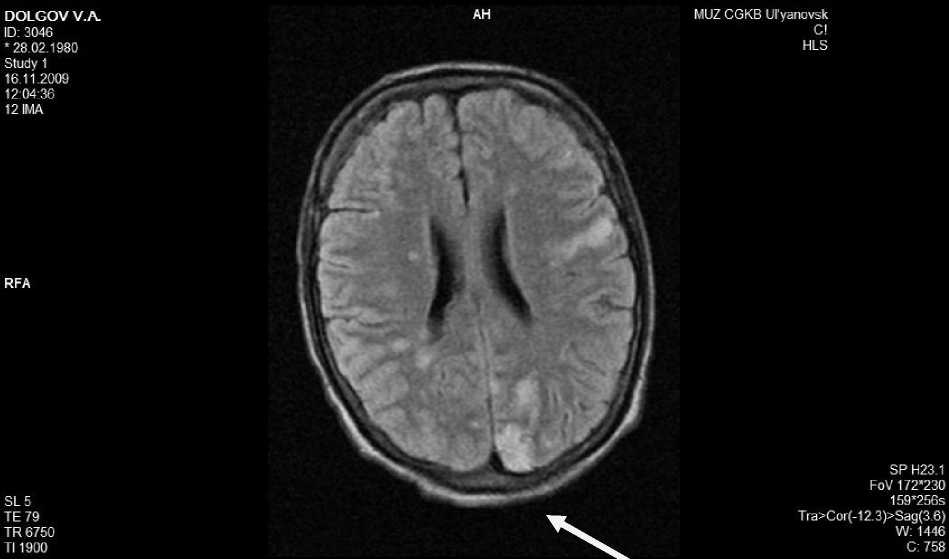

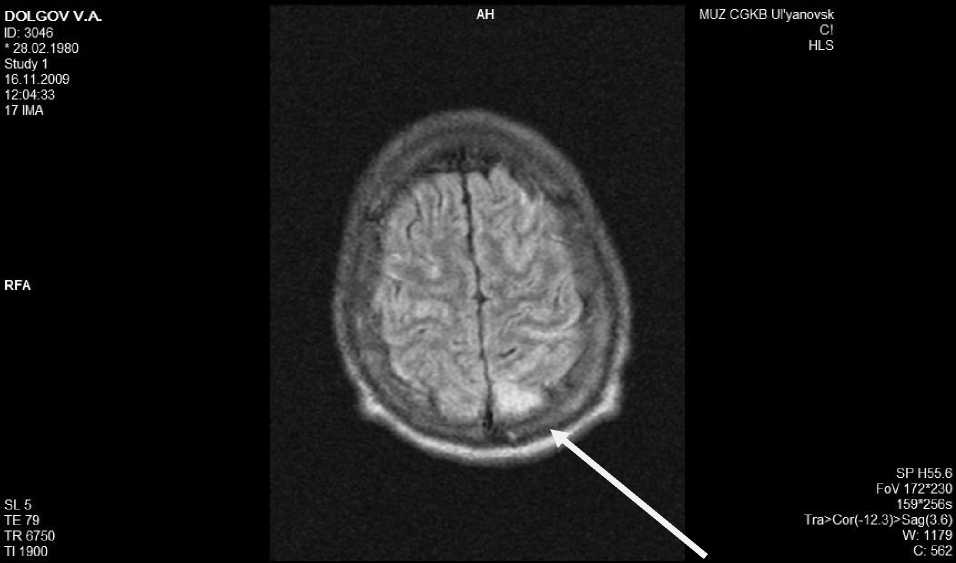

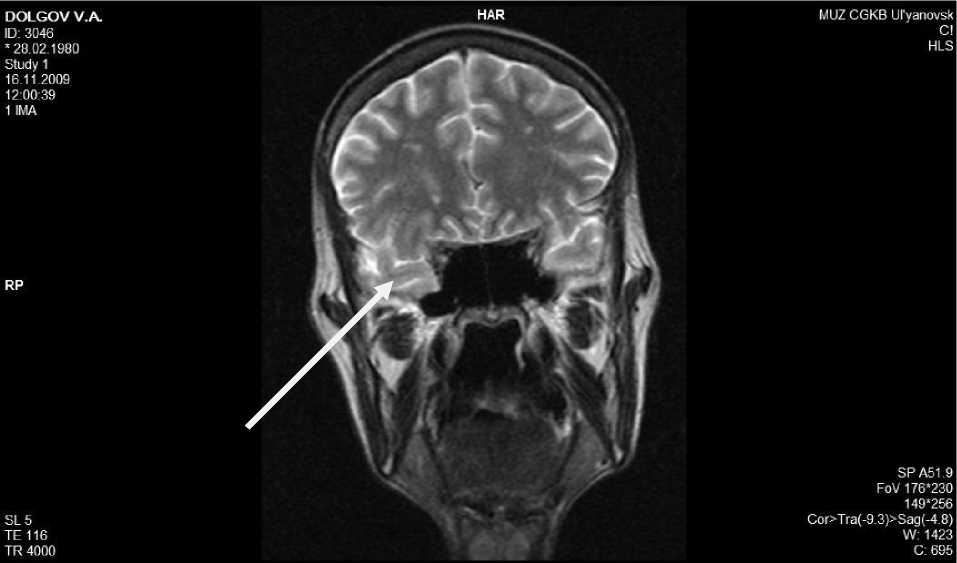

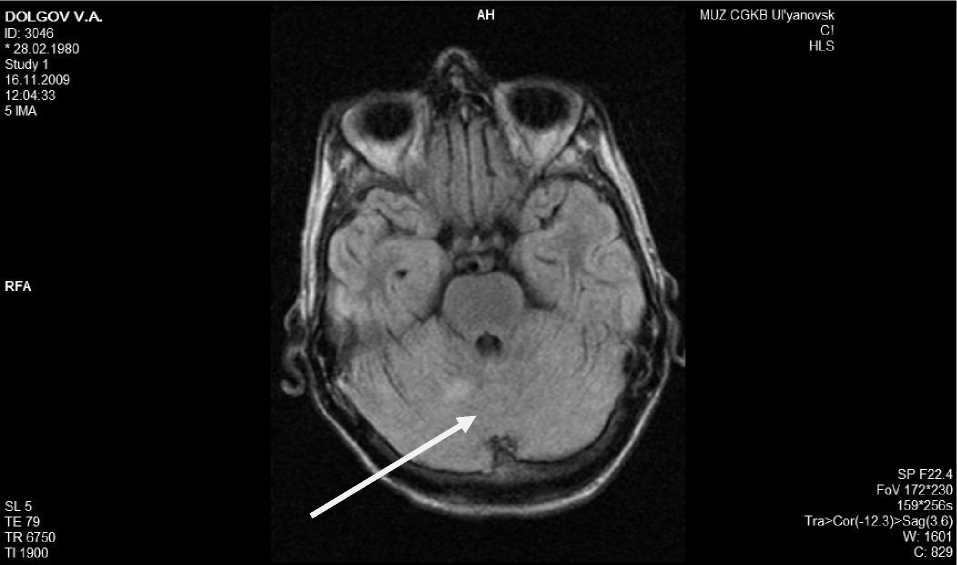

МРТ головного мозга подтвердила наличие лимфом у пациентов: были выявлены множественные лимфомы диаметром от 0,29 до 7 см, глубоко расположенные во всех отделах головного мозга, в белом веществе, часто вдоль стенки желудочков, в базальных ядрах, мозжечке, в 11 % случаев наблюдалась асимметрия желудочков головного мозга (рис. 1). Изменения на МРТ не имели специфического характера, однако, учитывая анамнез и динамику прогрессирования заболевания, диагноз СПИД-ассоциированной лимфомы головного мозга не вызывал сомнений, что и подтвердилось в последующем у 2/3 больных данными аутопсий. Гистологическая картина соответствовала диффузной крупноклеточной неходжкинской лимфоме.

Рис. 1. МРТ головного мозга: очаги демиелинизации

Наличие у больных оппортунистических инфекций было подтверждено проведением серологических тестов, в результате которых выявлена следующая структура возбудителей: цитомегаловирус (CMV) – 44 %, вирус Эпштейна–Барр (EBV) – 67 %, вирусы простого герпеса 1-го и 2-го типов (HSV) – 44 %, вирус гепатита С (HCV) – 90 %, кандида (Candida Albicans) – 44 %. Среди СПИД-ас-социированных инфекций в наблюдаемой группе преобладали герпетические вирусы и вирус гепатита С.

При оценке результатов обнаружения антител к ВЭБ – иммуноглобулинов классов М и G – методом ИФА и ДНК вируса методом ПЦР было установлено, что по мере прогрессирования болезни растет показатель частоты обнаружения иммуноглобулинов классов М и

G, а также ДНК вируса. Однако специфичность качественного определения ДНК в ликворе низкая. Рекомендуется количественное определение: пороговое значение – 10 000 ко-пий/мл [3].

Внедрение АРТ существенным образом влияет на тяжесть течения ВИЧ-инфекции, в т.ч. на частоту формирования и тяжесть вторичных инфекций. Учитывая вышеизложенное, у ВИЧ-инфицированных больных в стадиях 4А и 4В в была проведена оценка влияния коморбидного состояния с гнойно-воспалительными и септическими инфекциями (ГСИ) и без таковых (без ГСИ) на показатели вирусной нагрузки и CD4+-клеток у больных ВИЧ-инфекцией, получавших и не получавших АРТ.

Таблица 1

Показатели вирусной нагрузки и CD4+-клеток у больных ВИЧ-инфекцией, получавших и не получавших АРТ

Изучение лабораторных предикторов показало снижение показателей абсолютного числа CD4+-клеток, особенно значимое у пациентов, не получавших АРТ, что свидетельствовало о развитии иммуносупрессии. Уровень CD4+-клеток в 1 мл крови больных с гнойно-воспалительными инфекциями в стадии 4А на фоне терапии и в стадии 4В без АРТ оказался в 1,7 раза ниже, чем у пациентов, не имеющих гнойно-воспалительных осложнений. Показатели вирусной нагрузки у больных с гнойно-воспалительными инфекциями в стадии 4А, получавших АРТ, были в 2 раза выше, а в стадии 4В, не получавших АРТ, – в 2,6 раза выше, чем у пациентов без осложнений.

Полученные в результате исследования данные свидетельствуют о четко выраженном влиянии гнойно-воспалительных и септических осложнений на степень выраженности вирусной нагрузки и отражают активность инфекционного процесса и степень иммунной супрессии у больных ВИЧ-инфекцией 4А и 4В стадий. Коморбидность и мультиморбидность, свойственная ВИЧ-инфекции, увеличивает тяжесть состояния и ухудшает прогноз.

Первичная лимфома центральной нервной системы является поздней манифестаций

ВИЧ-инфекции, развивается у 10 % больных СПИДом и наиболее часто связана с вирусом Эпштейна–Барр. В наших наблюдениях ВЭБ подтвержден у 67 % больных с лимфомами головного мозга.

Поскольку первичная лимфома центральной нервной системы почти всегда развивается при глубоком иммунодефиците, на фоне тяжелого состояния больного, а неврологические нарушения связываются со многими причинными обстоятельствами, то в первую очередь следует исключить церебральный токсоплазмоз и лимфомы головного мозга. В связи с этим крайне важна своевременная МРТ с оценкой вариабельности клинико-лабораторных проявлений ПЛЦНС у ВИЧ-инфицированных больных, о чем свидетельствуют наши предварительные изыскания.

При прогрессировании ВИЧ-инфекции неуклонно снижается количество CD4+-кле-ток, которые выполняют ключевую роль в клеточной защите. Проникая через гематоэнцефалический барьер, вирус инфицирует нейроны, астроциты, микроглиальные клетки, эндотелий кровеносных сосудов, фибробластоподобные клетки, вызывает аномальное размножение в головном мозге глиальных клеток, окружающих нейроны, а также поражения, возникающие в результате потери бе-

|

Вирусная нагрузка (копий РНК в 1 мл плазмы), мл-1 |

||||

|

Стадия болезни |

Получавшие АРТ |

Не получавшие АРТ |

||

|

4А |

4В |

4А |

4В |

|

|

Без ГСИ |

335647,2±71824,5 n=36 |

424468,5±97631,8 n=29 |

507831,4±146031,9 n=23 |

1230463,4±46938,2 n=27 |

|

ГСИ |

688305,3±89335,4 n=13 p<0,01 |

854377,8±142 318,4 n=17 p<0,01 |

988757,3±146 712,6 n=21 p<0,01 |

32178481,7±798409,5 n=19 p<0,01 |

|

Уровень CD4+-клеток в 1 мкл крови у больных ВИЧ-инфекцией |

||||

|

Без ГСИ |

347,2±26,2 n=36 |

186,4±11,9 n=29 |

241,8±13,9 n=23 |

98,5±19,4 n=27 |

|

ГСИ |

208,5±17,3 n=13 p<0,01 |

131,7±18,3 n=17 p<0,01 |

189,4±17,6 n=21 p<0,01 |

55,7±4,0 n=19 p<0,01 |

Примечание. р – достоверность различий по отношению к показателям больных без ГСИ.

лого вещества мозга, развитие первичной лимфомы мозга, атрофию нервов и другие неврологические нарушения, что, как полагают, связано с нейротоксическим действием поверхностного белка gp120 вируса и появлением аутоантител к антигенам ткани мозга [6].

Однако решающий фактор, который определяет продолжительность жизни больного с ПЛЦНС, – максимально возможное восстановление иммунной системы и своевременное проведение интенсивной АРТ.

Перспективы разработки темы – продолжение изучения роли различных факторов, способствующих активации воспалительных реакций при ВИЧ-инфекции и прогрессировании заболевания. Необходимо проведение дальнейшего когортного исследования для оценки роли герпетических вирусов в возникновении ПЛЦНС на разных стадиях ВИЧ-инфекции, в т.ч. и для более раннего назначения АРТ.

Выводы:

-

1. В структуре наблюдаемых ВИЧ-инфицированных больных преобладают лица молодого возраста (79,6 %), мужчины (82,7 %), с наличием наркотического анамнеза (63 %), давностью заболевания более 10 лет (81,7 %),

-

2. Первичная лимфома центральной нервной системы развивается в 4А и терминальной стадиях ВИЧ-инфекции; ведущим этиологическим фактором является вирус Эпштейна–Барр, верифицированный нами у 67 % больных. На фоне нарастающей иммуносупрессии у больных ВИЧ-инфекцией отмечается активация герпетических вирусов (Эпштейна–Барр, простого герпеса 1-го и 2-го типов, герпес-зостер, цитомегаловирус, герпеса 6, 7, 8-го типов) и вируса гепатита С.

-

3. Клинические проявления первичной лимфомы головного мозга зависят от локализации очагов, активности оппортунистических инфекций. Диагностика лимфом головного мозга основывается на данных магнитнорезонансной томографии, сопоставленных с результатами ликворограммы, показателями вирусной нагрузки и уровнем CD4+-клеток.

-

4. Ранняя диагностика ВИЧ-инфекции и СПИД-ассоциированных заболеваний позволяет своевременно назначить антиретровирусную терапию, улучшить качество жизни и прогноз больных.

с продвинутой стадией болезни (4В – 78 %, терминальной – 22 %).

Список литературы Вариабельность клинико-инструментальных и лабораторных проявлений первичной лимфомы головного мозга у ВИЧ-инфицированных больных

- Белозеров Е.С., Буланьков Ю.И., Гуляев Н.И., Митин Ю.П. ВИЧ-инфекция: руководство для врачей. СПб.: Инфомед; 2012. 172.

- Киселева Л.М., Каримов И.Р., Ильмухина Л.В., Волков А.Ф. К вопросу о структуре оппортунистических инфекций на поздних стадиях ВИЧ-инфекции: материалы 45 межрегиональной научно-практической конференции «Повышение качества и доступности медицинской помощи -стратегическое направление и развитие здравоохранения». Ульяновск; 2010: 246-249.

- Бартлетт Дж. Клинические аспекты ВИЧ-инфекции. М.: Валент; 2012. 528.

- Лобзин Ю.В., Белозеров Е.С., Беляева Т.В., Волжанин В.М. Вирусные болезни человека. СПб.: СпецЛит; 2015. 400.

- Пивник А.В., Пархоменко Ю.Г., Криволапов Ю.А., Тишкевич О.А., Коровушкин В.Г., Ковригина А.М., Груздев М.Б., Гриншпун Л.Д., Бердышева И.А., Серегин Н.В., Туаева А.О., Ликунов Е.Б., Бойко Д.В. Соматические проблемы ВИЧ-медицины; СПИД-ассоциированные лимфомы. Онкогематология. 2007; 3: 27-37.

- Леонова О.Н., Степанова Е.В., Фоменкова Н.В., Смирнова Н.Л., Чикова Р.С., Шеломов А.С. Поражение нервной системы у больных с ВИЧ-инфекцией на опыте отделения паллиативной медицины. ВИЧ-инфекция и иммуносупрессии. 2011; 2: 62-69.

- Миненко С.В., Ларина Ю.В., Птушкин В.В., Хуажева Н.К., Лунин В.В., Перестронина Т.Н., Биячуев Э.Р., Пшонкин А.В., Семочкин С.В., Шейх Ж.В., Яковлев В.Н., Алексеев В.Г. Лечение лимфом центральной нервной системы -обзор литературы и собственные данные. Онкогематология. 2011; 3: 50-57.

- Свиридова М.Б., Волчкова Е.В., Чуланов В.П. Множественная лимфома у пациента с реактивацией вируса Эпштейна-Барр: материалы VI ежегодного Всероссийского конгресса по инфекционным болезням. М.; 2014: 280.