Вариации ионосферных параметров над Алма-Атой (Казахстан) в 1999-2013 гг

Автор: Мукашева С.Н., Капытин В.И., Малимбаев А.М.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 4 т.5, 2019 года.

Бесплатный доступ

В работе приводятся результаты исследования поведения ионосферных параметров: полного электронного содержания I ( t ) и электронной концентрации в максимуме слоя F2 N m - над Алма-Атой (Казахстан) [43.25° N; 76.92° E] за 1999-2013 гг. Рассматриваемый временной интервал охватывает разные уровни солнечной активности. Показано, что при F 10.7>175 летом и при F 10.7>225 зимой наблюдается эффект насыщения, т. е. с ростом уровня солнечной активности значения I ( t ) не увеличиваются. Наблюдаемая нелинейная зависимость полного электронного содержания ионосферы от потока радиоизлучения Солнца F 10.7 является следствием нелинейной зависимости солнечного ультрафиолетового излучения от потока радиоизлучения Солнца. Исследование изменчивости параметров среднеширотной ионосферы при разных уровнях солнечной и геомагнитной активности показало, что стандартное отклонение s( x ) и средний сдвиг x ave флуктуаций I ( t ) и N m относительно спокойного уровня слабо зависят от уровня солнечной активности, а зависимость от геомагнитной активности значительна при F 10.7

Полное электронное содержание, солнечная активность, ионосфера

Короткий адрес: https://sciup.org/142222490

IDR: 142222490 | УДК: 550.388.2 | DOI: 10.12737/szf-54201912

Текст научной статьи Вариации ионосферных параметров над Алма-Атой (Казахстан) в 1999-2013 гг

Радиозондирование ионосферы с помощью сигналов глобальной навигационной системы позволяет осуществлять непрерывный мониторинг ионосферы Земли [Афраймович, Перевалова, 2006] . Так называемая технология GIM (Global Ionospheric Maps), разработанная в нескольких исследовательских центрах (JPLG, США; CODE, Швейцария, и др.), является мощным современным средством мониторинга и исследования глобальной и локальной

структуры ионосферы [Mannucci et al., 1998; Schaer et al., 1998a, b] . Эти исследования важны для понимания динамических процессов в околоземном космическом пространстве. Они дают возможность понять, как внешние факторы, такие как солнечная активность, влияют на динамические структуры Земли, в частности на околоземное космическое пространство. Исследованиям изменчивости ионосферных параметров в зависимости от солнечной и геомагнитной активности в последние годы посвящено немало работ [Araujo-Pradere et al., 2005;

Mandrikova et al., 2018; Shreedevi et al., 2018; Bolaji et al., 2019] . Пространственная изменчивость ионосферы в зависимости от сезона исследуется с применением современных статистических методов, например вейвлет-анализа [Shi et al., 2014] . Ведутся работы по модификации индексов солнечной активности в международных справочных моделях ионосферы IRI и IRI-Plas [Гуляева, 2016] . Для изучения изменчивости электронной концентрации ионосферы предлагается локальная эмпирическая модель электронной концентрации для условий низкой геомагнитной активности, которая применима при любом уровне солнечной активности [Деминов и др., 2015] .

В данной работе изучена изменчивость ионосферных параметров — полного электронного содержания I ( t ) (ПЭС) и электронной концентрации в максимуме слоя F2 N m над Казахстанским регионом за достаточно длительный период времени, охватывающий различные уровни солнечной активности. В качестве характеристики солнечной активности используется индекс F 10.7 — поток солнечного радиоизлучения на длине волны 10.7 см. Геомагнитная активность характеризовалась с помощью А р -ин-декса. Цель исследования — выявление зависимости характеристик ионосферы от вариаций внешних факторов, к которым относится поток солнечной радиации. Представлены результаты анализа изменчивости ионосферных параметров над Алма-Атой (Казахстан) для двух значений местного времени (полдень и полночь), трех сезонов, для низкой ( F 10.7<100) и высокой ( F 10.7>170) солнечной активности; невозмущенных ( А р <9) и возмущенных ( А р >27) геомагнитных условий. Результаты, полученные с применением современных спутниковых технологий, ориентированных на работу с данными ПЭС на основе GPS-мониторинга, а также путем измерений на Алма-атинской станции вертикального зондирования, позволяют выявить региональные особенности среднеширотной ионосферы.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ДАННЫЕ

В работе значения ПЭС I ( t ) получены по картам IONEX в узле GIM [42.5 ° N; 75.0 ° E], наиболее близком к координатам г. Алма-Ата [43.25 ° N; 76.92 ° E]. Используются GIM-карты [ftp://cddis.gsfc. nasa.gov/pub/gps/products/ionex] в формате IONEX, рассчитанные Швейцарским центром CODE (Center for Orbit Determination in Europe, University of Berne, Switzerland) на основе данных более 150 приемных пунктов GPS. Каждый IONEX-dat-файл содержит значения вертикального ПЭС за одни сутки по шкале мирового времени (UT) c временным разрешением 2 ч. Вертикальное ПЭС рассчитывается с учетом состояния солнечно-геомагнитых условий по сферическим гармоническим формулам [Афраймович, Перевалова, 2006] . Общепринятая единица ПЭС — TECU (total electron content unit), равная 1016 м–3. Поведение полного электронного содержания рассматривается совместно с вариациями электронной концентрации N m в максимуме ионосферного слоя F2, измеренными на ионосферной станции вертикального зондирования г. Алма-Аты [43.25 ° N; 76.92 ° E].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Зависимость ионосферных параметров от уровня солнечной активности

Рассмотрим вариации ионосферных параметров за временной интервал 1999–2013 гг., который охватывает разные уровни солнечной активности: высокий (1999–2002 гг.), когда поток радиоизлучения Солнца на длине волны 10.7 см F 10.7>150; средний, F 10.7=100 ^ 150 (2003-2004 гг. — фаза спада солнечной активности, а также 2011–2013 гг. — фаза роста и аномально низкого максимума солнечной активности); низкий, F 10.7<100 (2005–2010 гг., на которые приходится наиболее глубокий минимум солнечной активности за последние 100 лет). Развитие 24-го цикла солнечной активности и его особенности описаны в работах [Ишков, 2012; Бруевич и др., 2018] .

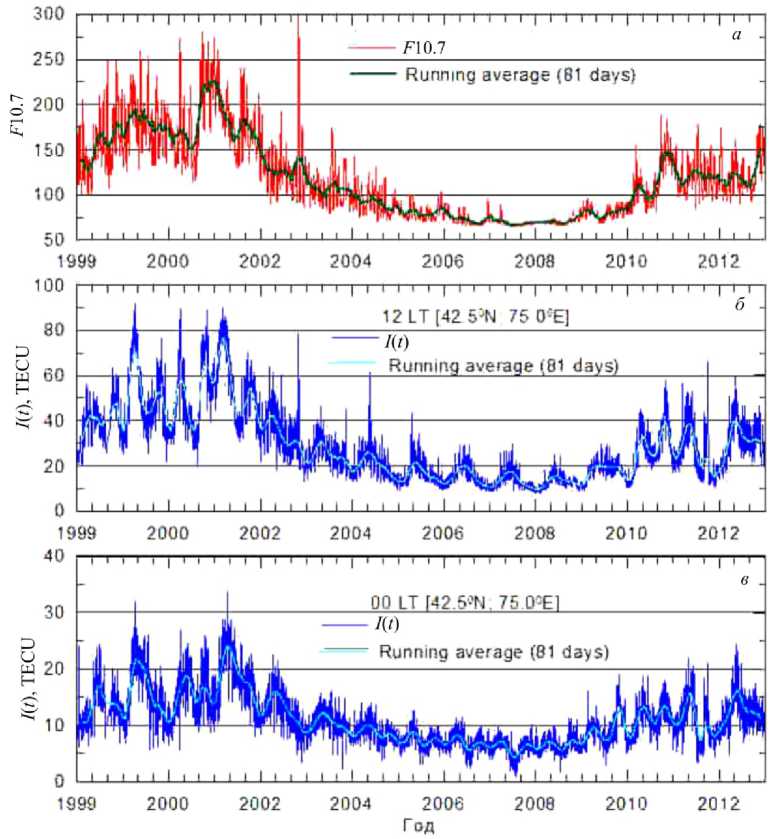

На рис. 1, а приведены вариации суточных значений индекса F10.7. Информация получена с сайта Центра прогноза космической погоды (SWPC) Национальной администрации США по океанам и атмосфере (NOAA) []. Вариации за период 1999–2013 гг. полуденных и полуночных значений I(t) приведены на рис. 1, б и в соответственно. Сплошной утолщенной кривой показано скользящее среднее с 81-дневным временным окном, построенное для исключения сезонных вариаций.

Среднегодовые значения F 10.7, полуденных и полуночных значений I ( t ) и N m приведены в табл. 1. Полуденные значения I ( t ) уменьшаются в ~ 5 раз, от 63.1 TECU в максимуме солнечной активности (1999 г.) до 12.7 TECU в минимуме солнечной активности (2009 г.).

Полуденные значения N m уменьшаются в ~ 4.3 раза, от 175.6 - 1010 м-3 в максимуме солнечной активности (2001 г.) до 40.3 - 1010 м-3 в минимуме солнечной активности (2008 г.). Полуночные значения I ( t ) уменьшаются в ~ 3 раза, от 18.3 TECU в максимуме солнечной активности (2002 г.) до 6.1 TECU в минимуме солнечной активности (2008 г.). Полуночные значения N m уменьшаются в ~ 2.6 раза, от 41.7 - 1010 м-3 в максимуме солнечной активности (2000 г.) до 16.1 - 1010 м-3 в минимуме солнечной активности (2008 и 2009 гг.).

Полуночные значения как ПЭС, так и электронной концентрации в максимуме слоя F2 достигают в годы максимума солнечной активности уровня своих полуденных значений в годы минимума солнечной активности: (15±3) TECU и (41±3) - 1010 м-3 соответственно.

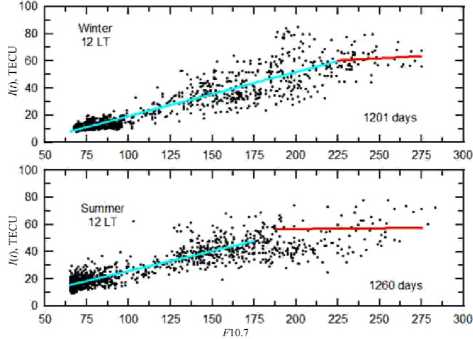

Регрессионные зависимости полуденных зимних (верхняя панель) и летних (нижняя панель) значений I ( t ) от уровня солнечной активности за 1999–2013 гг. показаны на рис. 2. Регрессионные зависимости получены на основе 1201 полуденных зимних значений (ноябрь, декабрь, январь, февраль) и 1260 полуденных летних значений (май, июнь, июль, август) I ( t ) за период 1999–2013 гг. При F 10.7>100 полуденные значения I ( t ) зимой выше, чем летом, и эта разни-

Рис. 1. Вариации потока радиоизлучения Солнца на длине волны 10.7 см F 10.7 ( a ), полуденных ( б ) и полуночных ( в ) значений ПЭС I(t ), полученных по картам IONEX в узле GIM [42.5 ° N; 75 ° E], за 1999-2013 гг. Сплошная утолщенная кривая — скользящее среднее с 81-дневным временным окном

Таблица 1

Среднегодовые значения индекса солнечной активности F 10.7, полуденных и полуночных значений ПЭС I ( t ) и электронной концентрации в максимуме слоя F2 N m

|

Годы |

Среднегодовые значения |

Уровни солнечной активности |

||||

|

F 10.7 |

I ( t ), TECU |

N m , 1010м–3 |

||||

|

12 LT |

00 LT |

12 LT |

00 LT |

|||

|

1999 |

153.7 |

63.1 |

13.2 |

131.5 |

31.0 |

Высокий F 10.7>150 |

|

2000 |

179.5 |

50.6 |

15.9 |

147.3 |

41.7 |

|

|

2001 |

181.5 |

50.1 |

15.4 |

175.6 |

29.8 |

|

|

2002 |

179.5 |

56.3 |

18.3 |

– |

– |

|

|

2003 |

128.8 |

33.2 |

12.7 |

104.9 |

26.2 |

Средний (фаза спада солнечной активности) F 10.7=100 ^ 150 |

|

2004 |

106.5 |

24.4 |

10.3 |

83.4 |

26.2 |

|

|

2005 |

91.7 |

20.1 |

8.7 |

67.9 |

20.8 |

Низкий (годы, на которые приходится наиболее глубокий минимум солнечной активности за последние 100 лет) F 10.7<100 |

|

2006 |

80.0 |

16.1 |

7.5 |

54.0 |

18.9 |

|

|

2007 |

73.1 |

15.2 |

6.9 |

47.7 |

17.0 |

|

|

2008 |

69.0 |

13.2 |

6.1 |

40.3 |

16.1 |

|

|

2009 |

70.6 |

12.7 |

6.5 |

41.7 |

16.1 |

|

|

2010 |

80.1 |

17.9 |

9.2 |

57.3 |

19.8 |

|

|

2011 |

113.4 |

27.9 |

11.3 |

83.4 |

25.1 |

Средний (фаза роста и аномально низкого максимума солнечной активности) F 10.7=100 ^ 150 |

|

2012 |

119.9 |

25.3 |

10.6 |

98.2 |

27.4 |

|

|

2013 |

122.8 |

31.1 |

12.6 |

104.9 |

27.4 |

|

Рис. 2. Регрессионная зависимость полуденных зимних (вверху) и летних (внизу) значений ПЭС от уровня солнечной активности ца увеличивается с ростом солнечной активности. Наблюдается положительная корреляция полуденных зимних значений I(t) с солнечной активностью при F10.7<225. Регрессионную зависимость можно пред-ставить в виде линейной функции y=b1x+b0, где b1= 0.315, b0= –12.172, коэффициент регрессионной зависимости Rsq=0.85. При F10.7>225 зимой наблюдается эффект насыщения, т. е. с ростом уровня солнечной активности значения I(t) более не увеличиваются: I(t)=(60±18) TECU. Для летних условий при F10.7<175 регрессионную зависимость можно представить в виде линейной функции с b1=0.293, b0=–3.477 с коэффициентом регрессии Rsq=0.80. Эффект насыщения летом наблюдается при F 10.7>175: I(t)=(55±18) TECU. Тенденция к насыщению ионосферы при высоких значениях F10.7 была нами обнаружена ранее по данным регистрации эффекта Фарадея при приеме сигналов с частотой f = 136.112 МГц геостационарного ИСЗ ETS-II за период с сентября 1985 г. по декабрь 1989 г. на радиополигоне «Орбита» (Алма-Ата, 43.2°N; 76.9° Е) [Му-кашева, 1999].

Аналогичная зависимость ПЭС ионосферы от потока радиоизлучения Солнца отмечается в работе [Balan et al., 1993] , в которой представлены результаты анализа ПЭС по данным пяти станций в Северном полушарии за период измерений с декабря 1980 г. по декабрь 1985 г., когда поток радиоизлучения Солнца менялся от 66 до 303 единиц. Balan et al. [1993] отмечают, что наблюдаемая нелинейная связь ПЭС ионосферы и индекса F 10.7 является следствием нелинейной зависимости солнечного ультрафиолетового излучения от потока радиоизлучения Солнца на длине волны Х =10.7 см, что подтверждается модельными расчетами и спутниковыми измерениями [Titheridge, 1973; Tobiska, 1991; Shreedevi et al., 2018] . Так, согласно [Balan et al., 1993] , вариации всего ультрафиолетового диапазона солнечного излучения показывают линейно возрастающую зависимость от F 10.7 до значений F 10.7< ~ 200. При значениях F 10.7> 200 наблюдается следующее:

-

1) суммарный солнечный ультрафиолетовый поток (50–1050 Å) очень медленно возрастает с увеличением значений F 10.7;

-

2) потоки солнечного ультрафиолетового излучения, играющие существенную роль при нагревании термосферы, в хромосферных линиях He II (303.78 Å) и H Lyman— P (1025.72 А) и хромосферные эмиссии 850–900 Å не изменяются с увеличением значений F 10.7;

-

3) потоки солнечного ультрафиолетового излучения в корональных линиях Fe XV (284.15 Å) и коро-нальные эмиссии 300–350 Å показывают даже уменьшение с увеличением значений F 10.7;

-

4) потоки солнечного ультрафиолетового излучения в линиях Lyman- a (1216 А) и He I (10.830 А), измеренные спутником SME (Solar Mesosphere Explorer) во время 21-го цикла солнечной активности, также не изменяются с увеличением значений F 10.7.

В работе [Бруевич и др., 2018] на основе исследования эффекта гистерезиса (проявляющегося в неоднозначной взаимосвязи между потоками солнечного излучения на фазах роста и спада цикла солнечной активности) показано также, что ежедневные величины потока в линии Lyman- a (1216 А) при F 10.7> ~ 180-200 не увеличиваются с ростом F 10.7.

Изменчивость среднеширотной ионосферы при разных уровнях солнечной и геомагнитной активности

Представленные ниже результаты анализа изменчивости параметров ионосферы I ( t ) и N m над Алма-Атой (Казахстан) получены для двух значений местного времени (полдень и полночь), трех сезонов (зима — ноябрь, декабрь, январь, февраль; равноденствие — март, апрель, сентябрь, октябрь; лето — май, июнь, июль, август), для низкой ( F 10.7<100) и высокой ( F 10.7>170) солнечной активности; невозмущенных ( А р<9) и возмущенных ( А р >27) геомагнитных условий (см. табл. 2 и 3). В качестве фонового уровня I ( t ) 0 и N m0 выбирались средние значения при низкой геомагнитной активности А р <9 в зависимости от уровня солнечной активности ( F 10.7<100 и F 10.7>170), времени суток (LT=12 и LT=24) и сезона. Длина выборки n для фонового уровня I ( t ) 0 при F 10.7<100 и A p <9 составляла для зимы 520, равноденствия — 511, лета — 548 точек; для F 10.7>170 и A p<9 составляла для зимы 258, равноденствия — 177, лета — 287 точек. Длина каждой выборки в зависимости от сезона и солнечной активности n >450. Выбранные средние значения использовались для анализа свойств флуктуаций ионосферных параметров по стандартному отклонению a ( x ) и среднему сдвигу x ave [Деминов и др., 2015] :

x ave=(1/ n )Σ ixi ; σ ( x )=(1/ n )Σ i ( xi – x ave) .

Здесь x i = ( I ( t ) i / 1 ( t ) o —1) - 100 % или

Xi = (Nm(i)i/Nm0-1)-100 %, в зависимости от выбранного ионосферного параметра. Si обозначает суммирование по индексу i от 1 до n, где n — число значений данной выборки.

Таблица 2

Стандартное отклонение σ ( x ) и средний сдвиг x ave флуктуаций I ( t ) и N m относительно спокойного уровня над ст. «Алматы» в полдень (LT=12) и полночь (LT=24) для трех сезонов (зима, равноденствие, лето) при низкой ( F 10.7<100) и высокой ( F 10.7>170) солнечной активности

|

Сезон |

LT=12 |

LT=00 |

||||||

|

F 10.7<100 |

F 10.7>170 |

F 10.7<100 |

F 10.7>170 |

|||||

|

σ ( x ), % |

x ave, % |

σ ( x ), % |

x ave, % |

σ ( x ), % |

x ave, % |

σ ( x ), % |

x ave, % |

|

|

I ( t ) |

||||||||

|

Зима |

25.9 |

4.5 |

33.9 |

3.7 |

24.9 |

0.2 |

26.7 |

4.1 |

|

Равноденствие |

29.4 |

4.2 |

24.5 |

0.8 |

25.7 |

–0.7 |

30.4 |

0.1 |

|

Лето |

27.8 |

3.7 |

22.4 |

–0.4 |

32.7 |

4.8 |

23.5 |

–1.0 |

|

N m |

||||||||

|

Зима |

33.8 |

5.3 |

25.3 |

4.7 |

29.1 |

0.9 |

32.0 |

5.4 |

|

Равноденствие |

31.9 |

3.3 |

23.3 |

–3.1 |

29.4 |

1.0 |

36.1 |

–2.3 |

|

Лето |

30.6 |

4.1 |

22.8 |

–0.01 |

32.4 |

2.1 |

23.5 |

–3.2 |

Таблица 3

Стандартное отклонение σ ( x ) и средний сдвиг x ave флуктуаций I ( t ) и N m относительно спокойного уровня над ст. «Алматы» в полдень (LT=12) и полночь (LT=24) для трех сезонов (зима, равноденствие, лето) при спокойных ( A p<9) и возмущенных ( A p>27) геомагнитных условиях в зависимости от уровня солнечной активности

|

Сезон |

LT=12 |

LT=00 |

||||||

|

A p <9 |

A p >27 |

A p <9 |

A p >27 |

|||||

|

σ ( x ), % |

x ave, % |

σ ( x ), % |

x ave, % |

σ ( x ), % |

x ave, % |

σ ( x ), % |

x ave, % |

|

|

I ( t ), F 10.7<100 |

||||||||

|

Зима |

21.7 |

0.034 |

46.4 |

60.0 |

25.4 |

0.015 |

24.6 |

12.8 |

|

Равноденствие |

27.0 |

–0.001 |

42.5 |

38.3 |

26.5 |

0.027 |

23.6 |

–4.6 |

|

Лето |

23.9 |

0.001 |

60.9 |

47.9 |

31.5 |

0.000 |

19.6 |

21.7 |

|

I ( t ), F 10.7>170 |

||||||||

|

Зима |

33.9 |

0.001 |

32.7 |

14.5 |

24.5 |

0.015 |

32.7 |

13.4 |

|

Равноденствие |

22.3 |

0.001 |

23.3 |

1.2 |

30.2 |

0.003 |

26.3 |

–6.5 |

|

Лето |

21.1 |

0.001 |

28.9 |

3.0 |

22.3 |

0.002 |

28.9 |

–4.5 |

|

N m , F 10.7<100 |

||||||||

|

Зима |

29.6 |

0.007 |

45.3 |

37.2 |

28.0 |

0.005 |

24.9 |

–1.3 |

|

Равноденствие |

29.6 |

0.009 |

45.8 |

29.1 |

28.6 |

0.003 |

31.4 |

10.3 |

|

Лето |

26.7 |

0.011 |

56.4 |

46.0 |

31.6 |

–0.006 |

35.0 |

23.8 |

|

N m , F 10.7>170 |

||||||||

|

Зима |

23.5 |

0.001 |

28.1 |

13.2 |

26.2 |

–0.008 |

34.2 |

13.8 |

|

Равноденствие |

19.4 |

0.002 |

23.2 |

–4.4 |

33.6 |

–0.008 |

27.4 |

–12.3 |

|

Лето |

21.1 |

0.004 |

26.3 |

0.0 |

21.7 |

0.005 |

24.5 |

–9.2 |

Стандартное отклонение σ ( x ) рассматриваемых ионосферных параметров, как видно из табл. 2, слабо зависит не только от солнечной активности, но и от сезона: в среднем σ ( x ) изменяется в пределах 27– 30 % во все сезоны при любом уровне солнечной активности. При любом уровне солнечной активности и для полуденных, и для полуночных значений I ( t ) и N m выполняется условие σ 2( x )>> x ave 2.

Можно видеть (табл. 3), что во все сезоны в полдень при F10.7<100 и высокой геомагнитной активности (Ap>27) стандартное отклонение σ(x) больше примерно в 1.5–2.5 раза, чем при низкой геомагнитной активности (Ap<9). Поскольку фоновые значения I(t)0 и Nm0 рассчитывались для условий Ap<9 в зависимости от сезона и уровня солнечной активности, то, естественно, значения среднего сдвига xave близко к нулю при Ap<9 (см. табл. 3). При F10.7<100 и высокой геомагнитной активности выполняется условие xave2≥σ2(x), т. е. средний сдвиг флуктуаций I(t) и Nm относительно спокойного уровня превышает стандартное отклонение этих флуктуаций по абсолютной величине. При F10.7>170 изменчивость в зависимости от геомагнитной активности менее выражена как для полуденных, так и для полуночных значений стандартного отклонения σ(x) ионосферных параметров I(t) и Nm. Изменчивость состояния ионосферы в спокойных условиях определяется внутренними атмосферными процессами, флуктуации электронной концентрации в ночное время определяют диффузионные потоки ионосферной плазмы между сопряженными областями ионосферы, плаз-мосферные потоки, эффекты магнитных суббурь, термосферный ветер [Essex, Klobuchar, 1980; Shi et al., 2014; Деминов и др., 2011, 2015; Shreedevi et al., 2018].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С использованием современных технологий GIM и данных вертикального зондирования ионосферы ст. «Алматы» [43.25 ° N; 76.92 ° E] исследовано поведение ионосферных параметров I ( t ) и N m за период 1999–2013 гг. над Казахстанским регионом. Рассматриваемый временной интервал охватывает разные уровни солнечной активности. Показано, что полуденные значения I ( t ) зимой выше, чем летом, при F 10.7>100, и эта разница увеличивается с ростом солнечной активности. Наблюдается положительная корреляция полуденных зимних значений I ( t ) с солнечным индексом F 10.7 при F 10.7<225. Регрессионную зависимость можно представить в виде линейной функции с коэффициентом регрессии R sq=0.85. При F 10.7>175 летом и при F 10.7>225 зимой наблюдается эффект насыщения, т. е. с ростом уровня солнечной активности значения I ( t ) более не увеличиваются. Наблюдаемая нелинейная связь полного электронного содержания ионосферы и потока радиоизлучения Солнца на длине волны 10.7 см является следствием нелинейной зависимости солнечного ультрафиолетового излучения от потока радиоизлучения Солнца, что подтверждается модельными расчетами и спутниковыми измерениями [Titheridge, 1973; Tobiska, 1991; Balan et al., 1993; Shreedevi et al., 2018] .

Исследование особенностей изменчивости параметров среднеширотной ионосферы при разных уровнях солнечной и геомагнитной активности показало, что стандартное отклонение а ( x ) и средний сдвиг x ave флуктуаций I ( t ) и N m относительно спокойного уровня над ст. «Алматы» [43.25 ° N; 76.92 ° E] слабо зависят от уровня солнечной активности, а зависимость от геомагнитной активности значительна. При низкой солнечной ( F 10.7<100) и высокой геомагнитной активности x ave одного порядка с а ( x ). При высокой солнечной активности ( F 10.7>170) зависимость от геомагнитной активности менее выражена и для полуденных, и для полуночных значений как стандартного отклонения а ( x ), так и ионосферных параметров I ( t ) и N m .

Принципиального различия изменчивости ионосферных параметров I ( t ) и N m в зависимости от уровня солнечной и геомагнитной активности не отмечается, особенности изменчивости ПЭС определяются в основном изменчивостью электронной концентрации в максимуме слоя F2. Последнее позволяет использовать параметр I ( t ), полученный по технологии GIM, для контроля состояния среднеширотной ионосферы с целью решения вопросов надежного функционирования систем космической навигации и мобильной связи, что актуально для Казахстана, имеющего территорию 2 725 000 км2 и единственную станцию вертикального зондирования ионосферы в г. Алма-Ата.

Работа выполнена при поддержке программноцелевого финансирования научно-технической про- граммы O.0799 Аэрокосмическим комитетом Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, проект № 0118РК00799.

Список литературы Вариации ионосферных параметров над Алма-Атой (Казахстан) в 1999-2013 гг

- 1. Афраймович Э.Л., Перевалова Н.П. GPS-мониторинг верхней атмосферы Земли. Иркутск: ИСЗФ СО РАН, 2006. 480 с.

- 2. Бруевич Е.А., Бруевич В.В., Якунина Г.В. Циклические вариации потоков солнечного излучения в начале XXI века // ВМУ. Серия 3. Физика. Астрономия. 2018. № 2. C. 93-99.

- 3. Гуляева Т.Л. Модификация индексов солнечной активности в международных справочных моделях ионосферы IRI и IRI-Plas в связи с пересмотром ряда чисел солнечных пятен // Солнечно-земная физика. 2016. Т. 2, № 3. С. 59-68. DOI: 10.12737/20872.

- 4. Деминов М.Г., Деминова Г.Ф., Жеребцов Г.А., Пирог О.М., Полех Н.М. Изменчивость параметров максимума F2-слоя спокойной среднеширотной ионосферы при низкой солнечной активности: 1. Статистические свойства // Геомагнетизм и аэрономия. 2011. Т. 51, № 3. С. 360-367.

- 5. Деминов М.Г., Деминова Г.Ф., Жеребцов Г.А., Полех Н.М. Свойства изменчивости концентрации максимума F2-слоя над Иркутском при разных уровнях солнечной и геомагнитной активности // Солнечно-земная физика. 2015. Т. 1, № 1. С. 56-62. DOI: 10.12737/6558.

- 6. Ишков В.Н. Текущий 24 цикл солнечной активности: эволюция, особенности, активные явления, прогноз развития // Polar 2012. IZMIRAN: http://www.izmiran.ru POLAR2012/REPORTS/POLAR_2012_Ischkov.pdf (дата обращения: 13.05.2019).

- 7. Мукашева С.Н. Морфология поведения интегрального электронного содержания ионосферы над Казахстаном (по данным трансионосферного зондирования): дис. … канд. физ.-мат. наук: 01.03.03. Алматы, 1999. 120 с.

- 8. Araujo-Pradere E.A., Fuller-Rowell T.J., Codrescu M.V., Bilitza D. Characteristics of the ionospheric variability as a function of season, latitude, local time, and geomagnetic ac¬tivity // Radio Sci. 2005. V. 40. RS5009. DOI: 10.1029/ 2004RS003179.

- 9. Balan N., Bailey G.J., Jayachandran B. Ionospheric evi¬dence for a nonlinear relationship between the solar e.u.v. and 10.7 cm fluxes during an intense solar cycle // Planet. Space Sci. 1993. V. 41, N 2. P. 141-145. DOI: 10.1016/0032-0633(93) 90043-2.

- 10. Bolaji O.S., Adebiyi S.J., Fashae J.B. Characterization of ionospheric irregularities at different longitudes during quiet and disturbed geomagnetic conditions // J. Atmos. Solar-Terr. Phys. 2019. V. 182. P. 93-100.

- 11. Essex E.A., Klobuchar J.A. Mid-latitude nighttime in¬creases in the Total Electron Content of the Ionosphere // J. Geophys. Res. 1980. V. 85, N A11. P. 6011-6020. DOI: 10.1029/ JA085iA11p06011.

- 12. Mandrikova О., Polozov Y., Fetisova N., Zalyaev T. Analysis of the dynamics of ionospheric parameters during periods of increased solar activity and magnetic storms // J. Atmos. Solar-Terr. Phys. 2018. V. 181. P. 116-126. DOI: 10.1016/ j.jastp.2018.10.019.

- 13. Mannucci A.J., Wilson B.D., Yuan D.N., et al. A global mapping technique for GPS-derived ionosphere TEC measurements // Radio Sci. 1998.V. 33, N 3. P. 565-582. DOI: 10.1029/ 97RS02707.

- 14. Schaer S., Beutler G., Rothacher M. Mapping and predicting the ionosphere // Proc. of the IGS AC. Workshop. Darmstadt, Germany. February 9-11. 1998a. P. 307-320.

- 15. Schaer S., Gurtner W., Feltens J. IONEX: The Ionosphere Map Exchange Format Version1// Proc. of the IGS AC. Workshop. Darmstadt, Germany. February 9-11. 1998b. P. 233-247.

- 16. Shi H., Zhang D., Liu Y., Hao Y. Analysis of the ionospheric variability based on wavelet decomposition // Sci. China Tech. Sci. 2014. V. 58, iss. 1. P. 174-180. DOI: 10.1007/ s11431-014-5709-8.

- 17. Shreedevi P.R., Choudhary R.K., Yadav S., et al. Variation of the TEC at a dip equatorial station, Trivandrum and a mid latitude station, Hanle during the descending phase of the solar cycle 24(2014-2016) // J. Atmos. Solar-Terr. Phys. 2018. V. 179. P. 425-434. DOI: 10.1016/j.jastp.2018.09.010.

- 18. Titheridge J. E. The electron content of the southern mid-latitude ionsphere,1965-1971 // J. Atmos. Solar-Terr. Phys. 1973. V. 35. P. 981-1001. DOI: 10.1016/0021-9169(73) 90077-9.

- 19. Tobiska W. K. Revised solar extreme ultraviolet flux model // J. Atmos. Solar-Terr. Phys. 1991. V. 53. P. 1005-1018. DOI: 10.1016/0021-9169(91)90046-A.

- 20. URL: http://www.swpc.noaa.gov (дата обращения 20 мая 2019 г.).

- 21. URL: ftp://cddis.gsfc.nasa.gov/pub/gps/products/ionex (дата обращения 20 мая 2019 г.).