Вариант модернизации содержания обучения по направлению «Прикладная информатика»

Автор: Степанов А.Г.

Журнал: Высшее образование сегодня @hetoday

Рубрика: Научные сообщения

Статья в выпуске: 3, 2024 года.

Бесплатный доступ

Формулируются цели обучения информатике. Обсуждается модель научной дисциплины «Информатика» применительно к обучению ее прикладным вопросам. На основании анализа методической литературы утверждается неизбежность дальнейшей модернизации системы образования. Выделяется взаимосвязь тенденций развития аппаратной базы, программного и алгоритмического обеспечения, существенно влияющих на развитие вычислительной науки и, в частности, прикладной информатики. Перечисляется набор методов решения практических задач, которые носят универсальный характер и не зависят от отраслевой специфики. Утверждается, что подготовка по отраслевым профилям утрачивает свою актуальность в связи с появлением универсальных методов информатики. Предлагается не зависящее от отраслевой специфики содержание обучения для раздела «Прикладная информатика», связанного с инженерией знаний и данных. Приводится разработанная на основе существующего набора дисциплин, используемых при обучении прикладной информатике по направлению «Прикладная информатика (в экономике)», структура обучения разделам информатики в рамках подготовки по профилю «Интеллектуальные информационные системы и технологии». Перечисляется содержание обучения по дисциплинам, непосредственно связанным с инженерией знаний. Обсуждаются перспективы дальнейшего развития составляющих информатики.

Прикладная информатика, инженерия знаний и данных, цели обучения информатике, подготовка по профилю «интеллектуальные информационные системы и технологии»

Короткий адрес: https://sciup.org/148329059

IDR: 148329059 | УДК: 378.14.015.62+004:89+82 | DOI: 10.18137/RNU.HET.24.03.P.009

Текст научной статьи Вариант модернизации содержания обучения по направлению «Прикладная информатика»

деятельности расширился до 46 наименований.

Цели образования. Появление направления подготовки «Прикладная информатика (по отраслям)» совпало с реализацией реформы высшей школы. Ее первоначальной целью было создание в России системы образования, аналогичной системам большинства европейских стран, приведение к общему стандарту вариантов образовательных практик и признание дипломов выпускников вузов разных стран, а также «создание единого европейского пространства высшего образования» [11, с. 12]. Для этого была введе- на многоуровневая система обучения, которая, в конечном итоге, увеличила время подготовки выпускника к полноценной самостоятельной деятельности по избранному им направлению.

Успешная организация любого вида деятельности невозможна без четко сформулированной цели. Первоначально отечественная система образования создавалась для обеспечения функционирования отраслей хозяйственной деятельности квалифицированными кадрами. Обучение прикладной информатике осуществляется в интересах государства, которое регламентирует организацию и содер-

СТЕПАНОВ АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ

Российская Федерация, Санкт-Петербург

ALEKSANDR G. STEPANOV

Saint Petersburg, Russian Federation

жание обучения и оплачивает его за счет средств бюджета, выделяемых на высшее образование.

Европейская система образования в качестве своей основной цели предполагает удовлетворение естественной потребности человека в знаниях. В этом случае речь идет об оказании образовательных ус- луг. Их формы и содержание определяет тот, кому они оказываются, и он же за них платит.На создание необходимых условий для организации такого вида образования и были направлены основные усилия реформаторов. Как результат этой деятельности, в 2020 году более половины студентов России обучались на платной основе [12, с. 46] и был создан целый рынок образовательных услуг, основанный на коммерческом подходе по модели «образование как бизнес».

Модернизация системы высшего образования и содержание обучения прикладной информатике. История модерниза-

ВАРИАНТ МОДЕРНИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧЕНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА»

ции системы высшего образования России описана в учебном пособии авторов С.Ю. Нарциссовой, А.И. Киселева и Т.Л. Шкляр. В частности, отмечается, что представители «административных органов, курирующие высшие образовательные учреждения, в большинстве случаев безразличны к содержанию образовательного процесса» [11, с. 18]. Подтверждает этот факт то, что регламентируемое стандартом содержание обучения практически не менялось в ходе модернизации, в то время как методическая составляющая активно развивалась.

Так или иначе, инновационная компонента образования связана с повсеместным внедрением средств вычислительной техники в учебный процесс. М.В. Богуславский выделяет несколько инновационных волн в российском образовании. Они связаны с его комплексной модернизацией, эволюцией на неоконсервативной идеологической основе и цифровизацией [1]. Две первые волны тоже прежде всего касались управленческой и институциональной составляющих процесса модернизации. Применительно к подготовке по направлению «Прикладная информатика (в экономике)» цифровизация образования свелась к замене базового курса «Информатика» на дисциплину «Цифровая грамотность».

История информатики, а также структура ее содержания, в частности, описаны в работе Р.М. Юсупова и Ю.В. Юсупова. Авторы выделяют «четыре содержательных аспекта термина информатика: наука, технологии, отрасль экономики, сфера человеческой деятельности» [17, с. 10]. Важнейшей составляющей прикладной информатики являются информационные процессы и технологии,а в них аппаратное, математическое, программное и организационно-методическое обеспечение. В статье также приводится структура теоретических основ информатики и перечень критических технологий, включенных в приоритетные направления развития науки, тех- нологий и техники Российской Федерации в части информатики, информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) и электроники. Их анализ позволяет утверждать, что все они связаны с областями направлений подготовки по прикладной информатике. Далее, обсуждая перспективы развития информатики, Р.М. Юсупов и Ю.В. Юсупов выделяют три процесса: формирование нового этапа взаимоотношений науки и технологий, естественную эволюцию информатики и интеграционные про-цессы,направленные на сближение информатики и кибернетики (общей теории управления) [17, с. 33].

Номенклатура профилей подготовки по прикладной информатике определялась структурой информационной отрасли экономики государства [16]. Выделяется два информационных сектора: первичный, занятый производством информационных средств, и вторичный – производство информации и оказание информационных услуг. Базовое содержание обучения прикладной информатике формировалось как раз во время публикации приводимой выше работы и во многом определялось выдвинутыми в ней идеями. Прогнозируя дальнейшее развитие информатики и ссылаясь на американские источники, Р.М. Юсупов и Ю.В. Юсупов упоминают о формировании нового научно-прикладного направления Computational Science (дословный перевод – вычислительная наука) [17, с. 35]. В том или ином виде в ее состав входят аппаратное, программное и алгоритмическое обеспечения.

Аппаратная база средств вычислительной техники меняется и дополняется примерно каждые десять лет.Появляются новые технические устройства, структуры, методы, функции, которые требуют внесения изменений в используемое программное обеспечение и переработки средств автоматизации программирования. В результате повышается производительность и скорость работы вычислительных установок, появляются новые возможности их применения и сокращается время создания прикладных программ. Как следствие, у пользователей возникают новые прикладные задачи, постановка которых ранее была просто невозможной в силу физической нереализуемости их решения. Это, в свою очередь, приводит к появлению новых целей применения компьютеров, постановке новых задач и разработке новых алгоритмов. Когда эти задачи начинают входить в практику программирования, они начинают требовать дальнейшего развития аппаратной базы.

Существующее разделение прикладной информатике по отраслевому признаку заставляет вносить в содержание обучения определенные ограничения, связанные с набором решаемых прикладных задач. Профиль за счет дополнительного набора дисциплин уточняет предметную область и, как следствие, используемую аппаратуру, программное обеспечение и перечень изучаемых информационных технологий. Подобный подход на каком-то этапе был целесообразным, но со временем начал ограничивать возможности выпускников в поиске рабочих мест.

С развитием информатики как науки стал формироваться набор методов решения практических задач,которые носят универсальный характер и не зависят от отраслевой специфики. Как следствие, выросли объем и уровень сложности необходимых выпускнику знаний, умений и навыков.За счет многопроцессорности аппаратная часть компьютера усложнилась и в некоторых случаях использует физические принципы, отличные от традиционных. Программное обеспечение стало не только многооконным и многозадач-ным,но и обеспечивающим распараллеливание вычислительных процессов в конкретной задаче. А развитие реализованных в виде сетевых структур алгоритмов обработки, направленных на ре- шение задач интеллектуального анализа и синтеза, выдвинуло на первый план методы классификации, кластеризации и некоторые другие.Для овладения ими обучаемому приходится привлекать дополнительные знания из аппаратной, программной и алгоритмической областей [20]. В конечном итоге включение в программу непрофильных по отношению к самой информатике дисциплин стало затруднительным.

Современное состояние прикладной информатики позволяет говорить о возникновении ее нового раздела – «Инженерия знаний и данных».«Под знаниями понимается совокупность сведений о признаках, свойствах и закономерностях процессов и явлений, а также перечень условий и принципов использования этих данных на основе логических связей для принятия решений в некоторой проблемной области» [2, с. 4]. Как следствие, появилось научное направление, занимающееся разработкой языков, методов для поиска, наполнения, анализа, организации, представления, обработки, использования и проверки корректности знаний и данных. Первоначально этот раздел базировался на привлечении экспертов из конкретных проблемных областей, что, собственно говоря, и оправдывало наличие отраслевой подготовки. В дальнейшем с развитием информатики за счет использования математических абстракций были разработаны универсальные алгоритмы для автоматизации извлечения знаний из наборов данных без участия эксперта. Это обстоятельство обуславливает «особенности организации и разработки не только содержания, но и совокупности средств и методов обучения и взаимодействия в образовательной среде, в которой обучаемый получает опыт и достигает результатов» [2, с. 4].

Одной из составляющих инженерии знаний и данных является искусственный интеллект, представляющей собой «один из разделов информатики, в котором принятие решений основывается на знаниях, а его научное содержание определяется методологиями, методами и алгоритмами получения, компьютерного представления и использования знаний в прикладных системах принятия решений» [3, с. 283]. На практике формируется комплекс технических и программных решений с целю создания систем с использованием аналогов интеллектуальных функций человека. Он оперирует знаниями и на их основе выполняет действия по заранее неизвестному алгоритму решения задачи [15].

Еще одна составляющая инженерии знаний получила название «большие данные» [13]. Они характеризуются наличием множества источников, их атрибутов и высокой скоростью нарастания объема во времени. Еще одной важной особенностью «больших данных» является «их разнообразие, позволяющее получить количественную и качественную информацию о сложной (комплексной) системе материальных и нематериальных факторов деятельности» [7, с. 381]. В итоге, «большие данные» «рассматриваются не как какой-либо объем информации, а как совокупность методов по их обработке» [4, с. 137], которые могут применяться для любых массивов, включая небольшие и неструктурированные.

Особо выделяется еще одно развивающееся направление обработки «больших данных» – ассоциативная классификация [14]. Ее целью является создание так называемых ассоциативных правил, отражающих зависимость того, насколько часто встречаются определенные события, а также поиск аномалий [19]. В целом за анализируемый период времени информатика как наука получила существенные дополнения к своей теоретической базе и продолжала формироваться как самостоятельная научная дисциплина.

Предлагаемое содержание обучения прикладной информатике. Угадать перечень профессий будущего невозможно. «Затачивание выпускника вуза под строгий набор профессиональных навыков – приоритет образования индустриальной эпохи, когда основные требования к профессии оставались неизменными на протяжении десятилетий» [6, с. 21–22]. Сегодня высшее образование должно обеспечивать выпускнику возможность применения своих знаний в самых разнообразных приложениях. Достичь этого возможно в том случае, если он владеет универсальными методами своей профессии. «Особенностью информатики является то, что достижение многих метапредметных результатов напрямую связано с достижением предметных результатов обучения информатике» [10]. Создать выпускнику такую возможность можно, сохраняя фундаментальность образования, «которая характеризуется широтой научной, математической и социально-экономической подготовки, приобретением базовых знаний и умений, достаточных для дальнейшей профессиональной подготовки» [5, с. 123–124].

Анализ алгоритмической составляющей современной информатики позволяет выделить ее существенные достижения в части решения таких задач инженерии знаний и данных, как сортировка, фильтрация, классификация и регрессия, кластеризация. Они могут использоваться во всех прикладных областях и, как следствие, можно утверждать, что методы инженерии знаний являются универсальными и не зависят от предметной области. Тогда фундаментальная подготовка в области прикладной информатики может осуществляться уже не по отраслевому принципу, а по предметному.

За основу для описания путей модернизации было выбрано обучение по направлению «Прикладная информатика (в экономике)». Этот выбор был не случайным. За всю историю существования экономики как науки был накоплен гигантский опыт постановки и решения прикладных задач, сформулированных

ВАРИАНТ МОДЕРНИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧЕНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА»

в цифровой форме.Именно здесь были разработаны методы решения оптимизационных задач в условиях ограничений, которые легли в основу построения интеллектуальных систем, приходящих на смену традиционным системам автоматического управления и сближающих в конечном итоге информатику с кибернетикой [17].

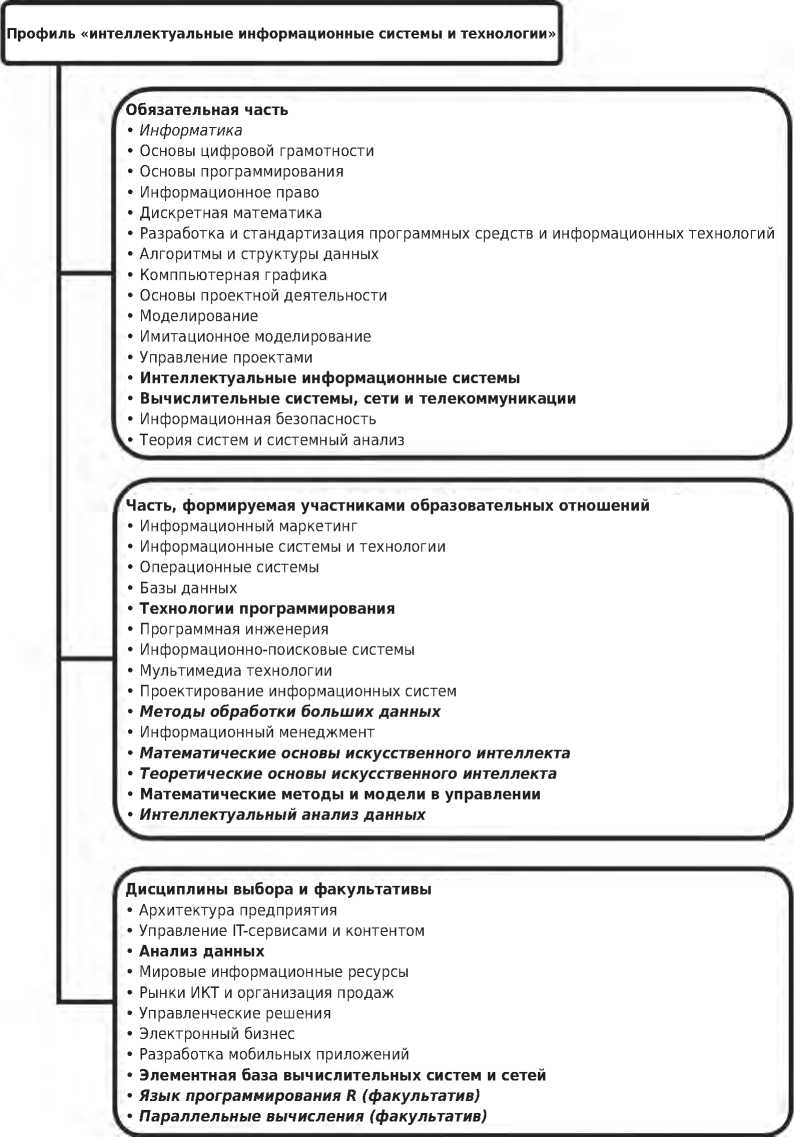

Содержание обучения по профилю подготовки по прикладной информатике «Интеллектуальные информационные системы и технологии» было сформировано как результат отбора необходимого материала из раздела информатики «Инженерия знаний и данных» с учетом требований некоторых профессиональных стандартов группы 06 (Связь, информационные и коммуникационные технологии). Основное внимание уделялось стандарту 06.042 Специалист по большим данным, поскольку стандарт «Специалист по интеллектуальным технологиям» в номенклатуре пока отсутствует. Результат синтеза содержания обучения представлен на Рисунке.

Рисунок. Содержание обучения разделам информатики

На нем курсивом выделены циплины, непосредственно свя- подготовки по интеллектуаль-отличия от профиля «Приклад- занные с инженерией знаний. ным информационным систе-ная информатика в экономике», Предлагаемый вариант содер- мам и технологиям приведен а полужирным – учебные дис- жания обучения профильной в Таблице.

Таблица

Содержание обучения по дисциплинам, непосредственно связанным с инженерией знаний

|

Название дисциплины |

Дидактические единицы |

|

Информатика |

История становления и развития информатики (аппаратура, программные средства, алгоритмы). Основы теории информации. Основы кибернетики и ее связь с информатикой. Основы исследования операций и теории принятия решений |

|

Интеллектуальные информационные системы |

Понятие интеллектуальной информационной системы. Экспертные системы. Составные части экспертной системы. Этапы проектирования экспертной системы. Организация систем хранения данных и знаний. Проблема больших данных и организация их хранения. Предметное (фактуальное) и проблемное (операционное) знания. Методы представления знаний. Методы интеллектуального анализа в интеллектуальных информационных системах. Рассуждения на основе дедукции, индукции, аналогии. Автоматическое доказательство теорем. Извлечение знаний из данных. Метод деревьев решений. Метод регрессий. Метод нейронных сетей. Этапы проектирования интеллектуальных информационных систем для различных приложений |

|

Вычислительные системы, сети и телекоммуникации |

Структурная схема электронной вычислительной машины фон Неймана. Классификация средств вычислительной техники и вычислительных систем. Конвейерные, матричные вычислительные системы, транспьютерные машины. Нейрокомпьютинг. Высокопроизводительные вычислительные системы. Архитектура суперкомпьютеров. Аппаратные средства компьютерных сетей. Сетевые драйверы. Домены. Серверное программное обеспечение. Семиуровневая модель OSI. Принципы построения вычислительных систем. Использование протоколов UDP и TCP для организации вычислительной системы. Использование каналов Mailslot и Pipe для организации вычислительной системы. Принципы телекоммуникации. Использование библиотеки WinInet и классов .Net для создания телекоммуникационного приложения. Отладка телекоммуникационных приложений. Перспективы развития вычислительных систем, сетей и телекоммуникаций |

|

Технологии программирования |

Основные направления развития средств автоматизации программирования. Интегрированная среда разработки Python. Ссылочные типы данных и последовательности в Python. Операторы языка Python. Встроенные и пользовательские функции и классы. Модули в Python. Стандартные библиотеки |

|

Методы обработки больших данных |

Современная технологическая инфраструктура высокопроизводительных и распределенных вычислений. Источники информации, в том числе, необходимой для обеспечения деятельности в предметной области заказчика исследования. Технологии хранения и обработки больших данных в организации: базы данных, хранилища данных, распределенная и параллельная обработка данных, вычисления в оперативной памяти. Облачные технологии, облачные сервисы. Типы больших данных: метаданные, полуструктурированные, структурированные, неструктурированные. Виды источников данных: созданные человеком, созданные машинами. Методы извлечения информации и знаний из гетерогенных, мультиструктурированных, неструктурированных источников, в том числе при потоковой обработке. Режимы получения и обработки данных, поддержка режима реального времени |

|

Математические основы искусственного интеллекта |

Начала алгебры логики и теории множеств. Отношения и операции с ними. Бинарные отношения. Отображения. Бинарные отношения на одном множестве: толерантности, эквивалентности, порядки. Морфизмы отношений. Зависимости данных |

|

Теоретические основы искусственного интеллекта |

Аксиоматика моделирования и ее свойства. Основные свойства понятий: образующие и виды. Методы формирования систем понятий в моделях. Признаки и методы их определения. Распознавание видов и значений признаков. Модели в семантике. Общая семантика текста. Логическая семантика интеллектуального моделирования |

ВАРИАНТ МОДЕРНИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧЕНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА»

Окончание Таблицы

|

Название дисциплины |

Дидактические единицы |

|

Математические методы и модели в управлении |

Понятие «математическая модель». Математическое моделирование и теория систем. Математическое моделирование и системный анализ. Сложные и простые системы. Декомпозиция. Классификация моделей. Основные этапы метода математического моделирования. Прямые и обратные задачи математического моделирования. Универсальность математических моделей. Принцип аналогий. Иерархия моделей. Понятие устойчивости линейной системы управления. Скалярный случай. Векторный случай. Преобразование Лапласа. δ-функция. Импульсная характеристика. Принципы управления. Формы записи линейных систем. Переход от системы в форме «вход – выход» к форме «пространства состояний». Переход от системы в форме «пространства состояний» к форме «вход – выход». Передаточная функция. Стабилизируемость линейной системы |

|

Интеллектуальный анализ данных |

Data Mining. Эволюционные алгоритмы. Генетические алгоритмы. Статистические методы в интеллектуальном анализе данных. Поиск ассоциативных правил. Поиск аномалий. Классификация, регрессия и кластеризация. Деревья решений. Случайный лес. Нечеткая логика. Обработка неструктурированных текстов |

|

Анализ данных |

Обзор методов анализа данных. Статистические пакеты. Источники данных. Ввод, редактирование, модификация экспорт/импорт данных и результатов. Частотный анализ. Графический анализ. Описательная статистика. Оценка распределения значений переменной. Основные типы шкал и соответствующие им меры средней тенденции и меры разброса. Нормальное распределение, Z-стандартизация, тест Колмогорова-Смирнова. Работа с многовариантными вопросами. Инженерия знаний и данных |

|

Элементная база вычислительных систем и сетей |

Арифметические и логические основы ЭВМ Системы счисления. Кодирование данных. Булева алгебра. Элементная база ЭВМ. Классификация элементов ЭВМ. Комбинационные схемы. Схемы с памятью. Аппаратное обеспечение компьютерных сетей |

|

Язык программирования R (факультатив) |

Назначение и основные возможности R. Общая характеристика языка и среды R. Организация сеанса работы. Предварительная информация. Интерфейс оболочки RGUI. Интерфейс среды разработки RStudio. Общий вариант организации сеанса работы. Базовые конструкции языка R. Некоторые понятия и определения. Операторы языка R и их элементы. Функции. Структуры и типы данных. Основы программирования в R. Ввод – вывод данных. Работа со структурами данных. Программирование разветвлений и циклов. Создание пользовательских функций. Графика. Некоторые сведения о возможностях статистического анализа в R |

|

Параллельные вычисления (факультатив) |

Понятие параллелизма. Архитектуры параллельных вычислительных систем. Классификация Флинна для параллельных вычислительных систем. Производительность вычислительных систем. Суперкомпьютеры. Общие вопросы организации вычислительных процессов и программирования параллельных вычислительных систем. Общие проблемы разработки прикладного параллельного программного обеспечения (психологическая, верификации и отладки, наращивания и переносимости). Закон Амдала. Параллелизм по данным и функциональный параллелизм. Подходы к созданию параллельного прикладного программного обеспечения (автоматическое распараллеливание, явное описание параллелизма, сочетание автоматического распараллеливания и явного описания параллелизма). Мультипроцессорные вычислительные системы: организация и программирование. Представление программы в OpenMP. Функции OpenMP (переменные окружения и функции работы с ними, работы с переменными времени). Директивы OpenMP. Параллельное исполнение цикла (статическое, динамическое, управляемое, во время работы программы). Разделяемые и локальные переменные. Работа с разделяемыми ресурсами OpenMP. Неявная и явная синхронизация потока OpenMP. Кластерные системы и системы с массовым параллелизмом. Стандарт MPI. Основные функции библиотеки MPI. Функции передачи и приема сообщений между процессами. Коллективные функции |

Итоги деятельности по модернизации высшей школы подведены в статье Л.В. Константиновой, А.М. Петрова и Д.А. Штыхно. Завершают ее авторы утверждением: «в условиях новых глобальных вызовов, экономической неопределенности, динамизма профессиональной сферы многоуровневая система высшего образования оказывается более перспективной» [9, с. 27]. Не менее сложные процессы идут и в аспирантуре [8]. Очевидно,что нас ждут очередные существенные инновационные методические, управленческие и институциональные изменения в организации обучения, направленные на решение задач подготовки специалистов в интересах государства. Цель и содержание обучения прикладной информатике также должны быть подвергнуты изменениям, учитывающим реалии развития самой научной дисциплины «Информатика».

В этой связи целесообразно дополнить или даже заменить существующую отраслевую профили-зацию областей обучения новой знаниевой составляющей. В частности, предлагается организовать обучение по профилю «Интеллектуальные информационные системы и технологии», направленному на подготовку выпускников, владеющих универсальными методами интеллектуального анализа и «больших данных», которые можно использовать в самых разных областях научной и производственной деятельности. Для этого необходимо обеспечить фундаментальность образования за счет ознакомления обучающихся с современным состоянием всех трех составляющих современной информатики: аппаратным, программным и алгоритмическим обеспечением. Как результат, по итогам обучения выпускники смогут на основе конкретных данных формулировать, ставить и решать средствами информационных техно- логий задачи классификации, регрессии, кластеризации, поиска ассоциативных правил, построения деревьев и леса решений,об-работки «больших данных» и некоторые другие, относящиеся к категории задач инженерии данных и знаний.

Заключение. Предлагаемые цель и содержание обучения прикладной информатике учитывают реалии развития самой научной дисциплины «Информатика». Накопленный набор алгоритмов и методов позволяет организовать обучение по профилю «Интеллектуальные информационные системы и технологии», направленному на подготовку выпускников, владеющих универсальными методами интеллектуального анализа и больших данных, которые можно использовать в самых разных областях научной и производственной деятельности. Качество такой подготовки может обеспечить фундаментальность образования в области информатики за счет знакомства обучаемых с современным состоянием всех трех ее составляющих: аппаратным, программным и алгоритмическим обеспечением. Как результат, по итогам обучения выпускники смогут на основе конкретных данных формулировать, ставить и решать средствами информационных технологий задачи классификации, регрессии, кластеризации, поиска ассоциативных правил, построения деревьев и леса решений, обработки больших данных и некоторые другие относящиеся к категории задач инженерии данных и знаний.

Рискну предположить, как будет развиваться информатика дальше. Сегодня среди трех ее основных составляющих в высшей точке находится алгоритмическое обеспечение. На передний план обучения выходит выбор из множества имеющихся вариантов алгоритмов методов решения практических задач в самых разных приложениях и областях знаний.

Далее мы очередной раз столкнемся с аппаратными ограничениями и потребуется разработка типовых составляющих вычислительных устройств. Особенностью используемых в настоящее время решений являются регулярные сетевые алгоритмы с независимой от задачи последовательностью действий (меняются только весовые коэффициенты). Они могут быть реализованы в твердотельном варианте и массово выпускаться электронной промышленностью. Появление подобного рода устройств может произвести примерно такую же революцию в технике,как и изобретение микропроцессоров. Поэтому программная составляющая информатики будет модернизироваться с учетом развития аппаратуры в сторону обеспечения совместной работы множества устройств (параллелизм, асинхронность, многопоточность) [18], а также в направлении обеспечения возможности работы вычислителей на новых физических принципах (квантовых, оптических и др.).

Возникнет необходимость непосредственного применения в образовательном процессе современных суперкомпьютеров. В качестве альтернативы можно предложить использование совместного потенциала множеств уже имеющихся в локальных сетях вузов компьютеров для моделирования распределенных вычислений при обучении распределенному асинхронному программированию будущих информационщиков.

Ну и последнее.Если студента готовят для работы в интересах государства, ему надо платить стипендию не ниже минимального размера оплаты труда.Эти деньги будут для него весьма существенным источником вдохновения при получении знаний. И не надо платить ему стипендию, если у него есть хотя бы одна тройка в сессии.

ВАРИАНТ МОДЕРНИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧЕНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА»

Список литературы Вариант модернизации содержания обучения по направлению «Прикладная информатика»

- Богуславский М.В. Трансформация идеологии реформ российского образования в 1991–2021 годы: модернизации и ретроинновации // Наука. Управление. Образование. РФ. 2022. № 1 (5). С. 8–14. DOI: 10.48621/z8962-3798-1585-m

- Бровка Н.В. Об инженерии знаний и обучении студентов механико-математических специальностей // Университетский педагогический журнал. 2022. № 1. С. 3–8.

- Городецкий В.И., Юсупов Р.М. Искусственный интеллект: метафора, наука и информационная технология // Мехатроника, автоматизация, управление. 2020. Т. 21, № 5. С. 282–293. DOI: 10.17587/mau.21.282-293

- Загорная Т.О., Косоговский Б.В. Подходы к понятию «большие данные» и основные сферы их применения // Новое в экономической кибернетике. 2022. № 3. С. 136–144.

- Замятин А.В., Чучалин А.И. Фундаментальный подход к университетской подготовке IT-специалистов // Высшее образование в России. 2022. Т. 31, № 2. С. 119–134. DOI: 10.31992/0869-3617-2022-31-2-119-134

- Ивахненко Е.Н., Аттаева Л.И. Высшая школа: взгляд за горизонт // Высшее образование в России. 2019. Т. 28, № 3. С. 21–34. DOI: 10.31992/0869-3617-2019-28-3-21-34

- Карлик А.Е., Платонов В.В., Тихонова М.В., Яковлева Е.А. Факторы успеха в использовании больших данных как нового экономического ресурса // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2019. Т. 10, № 3. С. 380–394. DOI: 10.18184/2079-4665.2019.10.3.380-394

- Касаткин П.И., Иноземцев М.И., Антюхова Е.А., Макарова А.А. Актуальные проблемы модернизации третьей ступени высшего образования и практики реформирования // Высшее образование в России. 2022. Т. 31, № 1. С. 141–158. DOI: 10.31992/0869-3617-2022-31-1-141-158

- Константинова Л.В., Петров А.М., Штыхно Д.А. Переосмысление подходов к уровневой системе высшего образования в России в условиях выхода из Болонского процесса // Высшее образование в России. 2023. Т. 32, № 2. С. 9–24. DOI: 10.31992/0869-3617-2023-32-2-9-24

- Левченко И.В. Основные подходы к обучению элементам искусственного интеллекта в школьном курсе информатики // Информатика и образование. 2019. № 6 (305). С. 7–15. DOI: 10.32517/0234-0453-2019-34-6-7-15

- Нарциссова С.Ю., Киселева А.И., Шкляр Т.Л. Формирование и современное состояние высшего образования. 2-е издание переработанное и дополненное. М.: Академия МНЭПУ, 2022. 248 с.

- Пашков М.В., Пашкова В.М. Проблемы и риски цифровизации высшего образования // Высшее образование в России. 2022. Т. 31, № 3. С. 40–57. DOI: 10.31992/0869-3617-2022-31-22-3-40-57

- Степанов А.Г., Плотников Г.А., Васильева В.С. Подходы к определению средств для построения методики обучения работе с большими данными // Информатика и образование. 2021. № 4 (323). С. 54–62. DOI: 10.32517/0234-0453-2021-36-4-54

- Тушканова О.Н., Городецкий В.И. Ассоциативная классификация: аналитический обзор. Часть 1 // Труды СПИИРАН. 2015. № 1 (38). С. 183–203.

- Федоров А.А., Куркин С.А., Храмова М.В., Храмов А.Е. Нейротехнологии и искусственный интеллект как ключевые факторы кастомизации жизненно-образовательного маршрута // Информатика и образование. 2023. Т. 38, № 3. С. 5–15. DOI: 10.32517/0234-0453-2023-38-3-5-15

- Юсупов Р.М. Информационные технологии и экономика информационного общества // Инновации. 2013. № 11 (181). С. 40–46.

- Юсупов Р.М., Юсупов Ю.В. Состояние и перспективы развития информатики // Труды СПИИРАН. 2007. № 5. С. 10–46.

- Alam M., Perumalla K.S., Sanders P. Novel Parallel Algorithms for Fast Multi-GPU-Based Generation of Massive Scale-Free Networks. Data Science. 2019. No. 4. P. 61–75. DOI: 10.1007/s41019-019-0088-6

- Xia F., Akoglu L., Aggarwal C., Liu H. Deep Anomaly Analytics: Advancing the Frontier of Anomaly Detection. Intelligent Systems. 2023. Vol. 38, No. 2. P. 32–35. DOI: 10.1109/MIS.2023.3255590

- Zhu D., Yin H., Xu Y. et al. A Survey of Advanced Information Fusion System: from Model-Driven to Knowledge-Enabled. Data Science. 2023. No. 8. P. 85–97. DOI: 10.1007/s41019-023-00209-8