Вариант стратификации вендских отложений Прикамья для решения задач нефтяной геологии

Автор: Савинова Т.В., Костарева К.В., Макиев Т.Т.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Методика поисков и разведки нефтяных и газовых месторождений

Статья в выпуске: 4, 2024 года.

Бесплатный доступ

Современная стратиграфическая шкала докембрия Волго-Уральской нефтегазоносной области требует доработки на основе получения новых материалов глубокого бурения и пересмотра ретроспективных данных. Установлено противоречие между объемами стратотипов бородулинской и кудымкарской серий. Как один из вариантов решения проблемы, предлагается увеличить объем бородулинской серии за счет кочевской свиты, выделяемой еще в 1966 г. А.В. Кутуковым. Предложен к использованию новый вариант схемы корреляции вендских отложений восточных частей Волго-Уральской области и Урала. Успешность прогноза залежей углеводородов обеспечивается верной корреляцией пластов на основе детально проработанной стратиграфической шкалы. Кроме того, выполнен анализ результатов геохимических исследований керна глубоких скважин и выходящих на поверхность вендских пород на Урале. На платформе отложения залегают на глубинах, благоприятных для генерации углеводородов нефтяного ряда. Наличие органического вещества отмечается по всему разрезу венда. Оно несет черты как миграционного, так и сингенетичного характера. Высокие показатели содержания органического вещества в вендских отложениях свидетельствуют о возможном их вкладе в нефтегазоносность, в том числе и в вышележащую часть разреза

Вендские отложения, стратотипы венда, нефтегенерация, геохимия органического вещества, нефтегазоносность вендских пород

Короткий адрес: https://sciup.org/14134040

IDR: 14134040 | УДК: 553.98 | DOI: 10.47148/0016-7894-2024-4-33-39

Текст научной статьи Вариант стратификации вендских отложений Прикамья для решения задач нефтяной геологии

История изучения верхнепротерозойских отложений Волго-Уральской области уходит своими корнями в первую половину ХХ в., когда они впервые были вскрыты в 1944–1945 гг. на Бавлинской площади (Республика Татарстан), получив соответствующее название «бавлинские». Однако этот термин в 1960-е гг. вышел из употребления в связи с несостоятельностью, так как серия объединяла литологически и тектонически разновозрастные комплексы пород. Нижняя часть серии представлена комплексом красноцветных карбонатно-глинистых песчаных пород рифея, а верхнебавлинская часть сложена преимущественно сероцветными глинисто-песчаными отложениями венда. Рифейские и вендские отложения Волго-Уральской области, в том числе и под названием бавлинская свита, подробно описаны в работах А.А. Трофимука (1950), К.Р. Ти-мергазина (1958, 1959, 1962), Б.С. Соколова (1958), Л.Ф. Солонцова (1954, 1959,1966), З.П. Ивановой, М.М. Веселовской (1959), А.А. Клевцовой и Е.М. Аксенова (1966), А.В. Кутукова (1966), Б.М. Келлера (1966, 1968) [1], В.В. Кирсанова (1971), М.М. Алиева (1977) и ряда других авторов.

Особого внимания заслуживают работы по изучению верхнедокембрийских отложений, которые внесли существенный вклад в расчленение и корреляцию платформенных разрезов ВолгоУральской области и Южного Урала. Такие исследования провели К.Р. Тимергазин, Н.С. Шатский, Б.М. Келлер, М.И. Гаранев, А.И. Олли, Л.Д. Ожи-ганова, И.Е. Постникова, Ю.Р. Беккер, В.И. Козлов, Е.М. Аксенов, С.Г. Морозов, Л.Ф. Солонцов, К.Э. Якобсон, В.Н. Пучков, Н.Д. Сергеева и многие другие исследователи. Изучению платформенных разрезов северных районов Волго-Уральской области посвящены работы А.В. Кутукова, М.М. Балашовой, Г.М. Фроловича, В.Н. Шварева, В.М. Проворова, Ю.А. Ехлакова, А.З. Кобловой, Т.В. Карасевой (Белоконь), Н.Е. Соснина, В.М. Неганова, С.Е. Башковой и других специалистов. Разрезы докембрия Среднего Урала описаны С.В. Младших (1965), Б.Д. Абли-зиным и Ф.А. Курбацкой (1966), С.Б. Сусловым и В.Н. Зориным (2004), Г.П. Снитко (2009, 2013, 2017) [2–3], И.В. Коротковым (2013) [4], В.П. Водолазской (2015) [5] и др. Строение отложений верхнего протерозоя Северного Урала Прикамья освещено в трудах Н.Г. Чочиа (1955), В.Я. Алексеева, Г.Г. Морозова, С.Н. Петухова (2000), В.В. Куртлацкова, Н.П. Тетерина, В.К. Серебренникова и др.

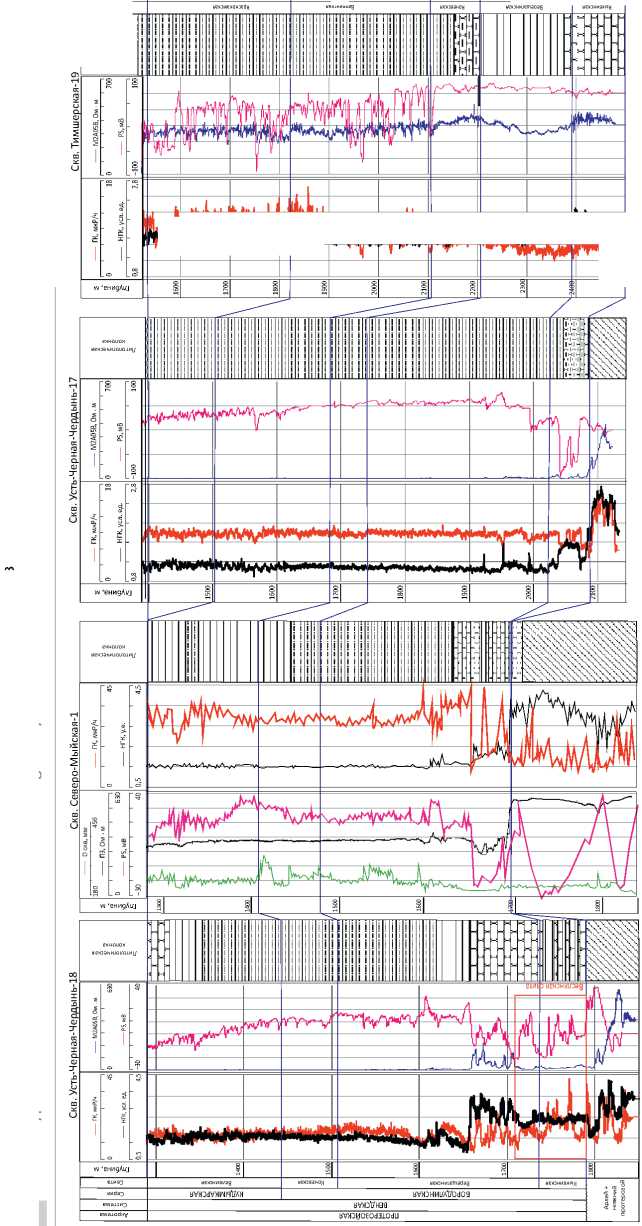

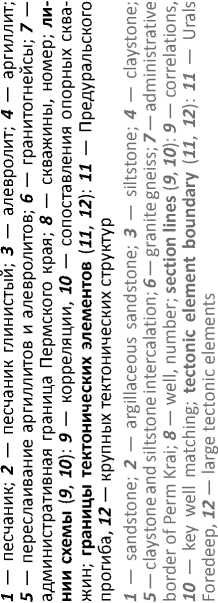

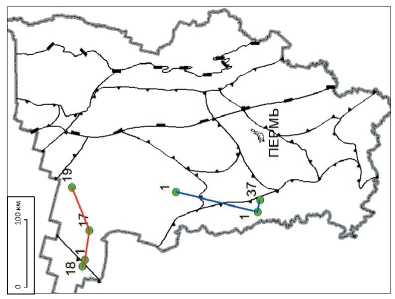

В настоящее время для стратиграфического расчленения верхнепротерозойских разрезов скважин Волго-Уральской области используют Стратиграфическую схему по докембрию, утвержденную в 1999 г. в Уфе. Однако стратиграфические схемы венда для Верхнекамской впадины, разработанные еще А.В. Кутуковым и Е.М. Аксеновым, почти без изменений используются и в настоящее время (Уфа, 1999, с. 46). Так, веслянская свита, выделенная В.В. Кирсановым в 1968 г. как стратотип в скв. Усть-Черная-18 (интервал 1715–1800 м), в других скважинах не вскрыта. Свита представлена пестроцветными, плохо сортированными полимиктовыми, глинисто-алевропесчанистыми отложениями с обломками пород фундамента псефитовой размерности, с линзами гравелита. Корреляция разрезов вендских отложений скважин Усть-Черная-18 – Се-веро-Мыйская-1 – Усть-Черная-Чердынь-17 пр. и Тимшерская-19 позволила установить, что веслян-ская свита соответствует нижней части бородулин-ской серии верхнего венда (рис. 1). Нижневендские отложения, имеющие надежный репер «следы оледенения» в виде тиллитовидных конгломератов, на территории Прикамья сохранились от размыва лишь в районах Среднего и Северного Урала, а также в Предтиманском прогибе (скв. Кельтмин- ская-1). Закартированные геологической съемкой усть-чурочинские отложения имеют спорное стратиграфическое положение. Одни авторы относят их к завершающей фазе рифейского цикла седиментации (RF3), основываясь в том числе на определении радиологического возраста пород по глаукониту — 658–693 млн лет [6]. Другие связывают их с началом вендского периода, обосновывая несогласным залеганием на закарстованной поверхности низьвенской свиты верхнего рифея, обломочным сероцветным составом пород гравелитового типа и наличием в основании нижней толщи тиллитовидных конгломератов [7]. Кроме того, усть-чурочин-ская и чурочинская свиты уверенно коррелируются с вильвенской свитой восточных районов Среднего Урала, а также с танинской, гаревской, койвинской свитами Кваркушско-Каменногорского антиклинория (рис. 2).

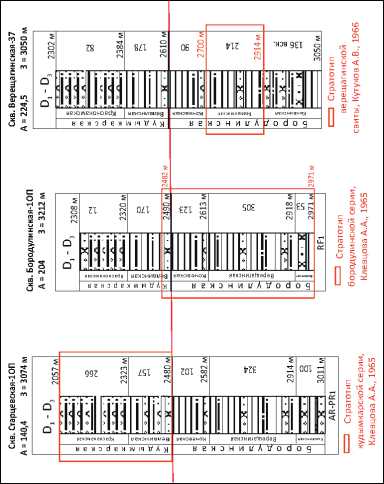

А.А. Клевцова в 1965 г. разделила верхневендские отложения на бородулинскую (каировскую) и кудымкарскую (шкаповскую) серии. Бородулин-ская серия со стратотипом в скв. Бородулинская-1 (интервал 2482–2971 м) расчленена на кыквин-скую (Аксенов Е.М., 1967) и верещагинскую (Кутуков А.В.,1966) свиты. Из-за частой смены наименований свит и их объемов в схеме 2000 г. выявилась накладка. Кровля верещагинской свиты в стратотипическом разрезе бородулинской серии находится на глубине 2613 м, а не на 2482 м (см. рис. 1). Стратотип кудымкарской серии установлен в опорной скв. Кудымкарская-1, пробуренной на Старцевском поднятии Кудымкарского вала. Позднее была разбурена и сама Кудымкарская структура, где скв. Кудым-карская-1 тоже вскрыла вендские отложения, но не в полном объеме и внесла тем самым путаницу. Нижняя граница кудымкарской серии в стратотипе опорной скв. Старцевская находится на глубине 2480 м (Клевцова А.А. и др., 1965) и хорошо сопоставляется с опорной скв. Бородулинская. Таким образом, получилось стратиграфическое окно, которое следует заполнить кочевской свитой, которую выделил А.В. Кутуков (1966) и детально проследил на северо-западе Пермского края [8]. В то же время, термин «кочевская свита» применял Е.М. Аксенов (1967), но в другом объеме. Впоследствии (Аксенов Е.М., 1972) этому стратиграфическому уровню дал название «велвинская свита» со стратотипом в опорной скв. Старцевская (интервал 2308–2582 м). В результате появилось противоречие между объемами бородулинской и кудымкарской серий. Во избежание этого Ю.А. Ехлаков предложил ввести в стратиграфическую схему венда кочевскую свиту в первоначальном ее понимании (Кутуков А.В., 1966). Поддерживая эти предложения, предлагается бо-родулинскую серию в Пермском Прикамье подразделять на три свиты: кыквинскую, верещагинскую и кочевскую. В таком объеме она сопоставляется с редкинской серией Московской синеклизы.

Кыквинская свита (стратотип в скв. Киен-гопская-1, интервал 2324–2412 м) представлена

МЕТОДИКА ПОИСКОВ И РАЗВЕДКИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

ewaiadxy еиаииз

BWHMl/AVOdO9

BWJdW М1Я₽ЛЯ yadaj

61ИЭЭ енноион

«ез|аьи|оьо1ии

BV®yO€Od91OdU btoShm

Рис. 1. Схемы корреляции и сопоставления опорных скважин вендских стратотипов

Fig. 1. Vendian type sections: correlation charts and matching of key wells

ANiHHjehiadafl аеизниана?

цензниgarni w енидЛич

iiw.'M:riviM",ww’lweii

|Hi№|U|ijg|^Mi^lLULiM~—---------------

RR

'■^^^Л11^"1|

METHODOLOGY OF PROSPECTING AND EXPLORATION OF OIL AND GAS FIELDS

Рис. 2. Схема корреляции вендских отложений восточных частей Волго-Уральской области (2000 г.) и Урала (1994 г.) с изменениями (Пост. МСК ..., 2002; 2008) Ю.А. Ехлакова (2016) и Т.В. Савиновой (2023) [9–11]

Fig. 2. Vendian series correlation chart for eastern parts of Volga-Urals Region (2000) and Urals (1994), modified (Multiagency Stratigraphy Commission resolution..., 2002; 2008) by Yu.A. Ekhlakov (2016) and T.V. Savinova (2023) [9–11]

|

г |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

535 ± 1 570 ± 10 600 ± 10 |

та ф 3 |

•Е Ф О |

Регион. страт. подразделения |

МСП |

Корреляция местных стратиграфических разрезов |

||||||||||||||||||||||||||||||

|

ф |

та 3 |

Верхнекамская впадина |

Центральная и западная часть Пермского края |

Кельтменский вал |

та 3 |

Средний и северный Урал |

|||||||||||||||||||||||||||||

|

Южная часть Республики Коми |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

3 с (V 3 |

" 5 з о X Q. та ас н |

Западная часть (Лойно, Глазов, Игра, Ижевск, Чайковский и др.) |

Восточная и южная части (Дебессы, Бедряжские-203, 204, Ачит-1 и др.) |

Кваркушско-Каменногорский район |

Усьвинско-Сылвицкий и Синегорский районы |

Полюдовский район (полюдовская макроантиклиналь), колчимская антиклиналь |

|||||||||||||||||||||||||||||

|

Верещагино-60, Коса-14, Краснокамск-8-в, 191, Старцевская-1, Очер-14, 15, Соколовская-58, Тимшер-19 и др. |

Кельтменская-1 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Перекрывающие образования |

D 1 - D 3 |

D 1 - D 3 |

D 1 - D 3 |

D 2(?) - D 3 |

го го аг S to та 5 |

Усть-сылвицкая свита Песчаники полимиктовые, прослои аргиллитов, алевролитов М 610 м |

Першинская свита Сланцы «углисто»-серицит-кварцевые, слюдисто-хлорит-кварцевые, кварцито-песчаники и гравелиты, метаморфизованные базальтовые и трахибазальтовые порфириты и их туфы 500 м |

К В Пес |

чешор ерхняя чаники, |

ская св подсви гравел |

ита та иты, |

||||||||||||||||||||||||

|

СЕ < ■ =1 со |

S X со |

X>S Ф 3 СО у о >3 3 ^ I 3 •Е О >3 3 ^ X X ^ ч ф |

Leiotrichoides gracilis Pjat., L.typicus Herm., leiosphaeridia obsuleta (Naum.), Trachytrichoides cf. ovalis Herm., Siphonophycus sp. |

>3 3 ^ X 3 со та |

та та ^ та S Ч |

Кы Алевр в осн реж |

Кр К пестро |

аснока расноц цветн и алев |

? мская с ветные е песч ролиты 250- |

вита и аники 400 м |

1,2 алевр Ал пл и сл |

Мезенс – нера пересл олитов евроли отные, абоизв |

кая свит вномер аивание и аргил ты серы глинист есткови |

а ное литов. е, ые, стые 398 м |

|||||||||||||||||||||

|

Leiosphaleridia div.sp., Lriotrichoides typicus Herm., L.gracilis Pjat., Stictosphaeridium sinapticuliferum Tim.emend.Mikh. et Jan., Eomycetopsis robusta Schopf. |

Велвинская свита Чередование аргиллитов, алевролитов и песчаников. пласт VIII М, В до 295 м |

Красавинская свита Аргиллиты темно-серые М 152 м |

Чернокаменская свита Ритмичное чередование песчаников, алевролитов, аргиллитов М, Э 1700 м Перевалокская свита Алевролиты и аргиллиты темно-серые с прослоями песчаников и желваками фосфоритов 200-300 м |

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

та та ^ X 3 Е Ч О о |

Кочевская свита Аргиллиты, алевролиты 0-100 м Верещагинская свита Аргиллиты, алевролиты, прослои (3) пепловых туфов, в основании пласт песчаников Э 580 0-300 м |

Кочевская свита Чередование аргиллитов, алевролитов, песчаников М до 138 м |

Усть-пинежская 2 – переслаивание алевролитов и аргиллитов с преобладанием последних. Алевролиты темно-серые, зеленоватосерые плотные, глинистые или песчанистые, слабоизвестковистые. Аргиллиты темно-серые и буровато-серые, хрупкие М 165 м 1 – переслаивание алевролитов и аргиллитов. Алевролиты темно-серые, зеленовато-серые плотные, глинистые или песчанистые, слабоизвестковистые. Аргиллиты темно-серые и буровато-серые, хрупкие. Преобладают алевролиты М 267 м |

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Верещагинская свита Аргиллиты, алевролиты, пласты песчаников. Второй пласт коричневых аргиллитов. пласт VIV прослои (3) пепловых туфов М,Э,В до 380 м |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Leiosphaleridia div.sp., Lriotrichoides typicus Herm., L.gracilis Pjat., Osciletoriopsis sp. Сергеевская микробиота: Baltisphaeridium perrarum Jank., Satka granulosa Jank., Polytrichoides lineatus Herm., Tortunema eniseica Herm., A.aff.doliiformis Herm., Ostiana microcystis Herm., Leiosphaeridia incrassatula Jank., Leiotrichoides typicus Herm. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

квинская свита олиты, песчаники, овании гравелиты, е конгломераты 0-200 м |

Кыквинская свита Алевролиты, песчаники, в основании гравелиты, реже конгломераты 0-200 м Пропластки коричневых аргиллитов и пласты песчаников V и V 0-100 м |

Кыквинская свита Аргиллиты, алевролиты, внизу пласты песчаников, гравелитов; первый пласт коричневых аргиллитов М 50-110 м |

Старопечнинская свита Аргиллиты и алевролиты с подчиненными прослоями песчаников в основании конгломераты М 400-500 м |

кварцевые в прослоях с глауконитом, зеленоватосерые с прослоями пестроокрашенных алевролитов и аргиллитов 569-590 100-635 м Нижняя подсвита Песчаники полевошпат-кварцевые 790-1090 м Ильявожская свита 2 ‒ аргиллиты, алевролиты, вишнево-красные, реже зеленовато-серые, песчаники кварцевые, зеленовато-серые, микрофоссилии 400-410 м 1 ‒ алевролиты, аргиллиты вишнево-красные, реже зеленые, песчаники кварцевые и полевошпат-кварцевые серые и зеленовато-серые «углистые» аргиллиты 490 м 622-635 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

>S S £ S |

>3 3 ч X та •Е С та |

го го аг о I го 03 03 RF3 |

Керносская свита Песчаники, гравелиты с включениями фосфоритов, известняки, базальты, трахибазальты, их туфы М 300-1500 м |

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Бутонская свита Сланцы «углисто»-глинистые с прослоями песчаников, фосфорити-зированные М 350 м |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Вычегодская свита 3 ‒ переслаивание песчаников, алевролитов и аргиллитов. Преобладают песчаники серые и светло-серые, слабоизвестковистые, слоистые, плотные, глауконитсодержащие А 118 м 2 – переслаивание глинистых и песчанистых алевролитов. Порода слабоизвестковистая слоистая и толстоплитчатая, серая и темно-серая, коричневая или зеленая, реже пятнистая. Порода слабоизвестковистая или неизвестковистая. Поверхность напластования горизонтальная, реже до 200 к горизонтали М 310 м 1 – алевролиты с отдельными пластами песчаников М 170 м RF 3 |

Койвинская свита Сланцы глинистые, алевролиты, известняки, доломиты; сланцы гематитовые, лавобрекчии авгититов и трахибазитов, туфобрекчии пикритов, «тиллитовидные» конгломераты М 12-700 м |

Вильвенская свита Кварциты, кварцитопесчаники, метаморфизованные туфы базальтовых и трахибазальтовых порфиритов, сланцы песчано-алевритовые магнетитосодержащие, прослои «тиллитовидных» редкогалечных конгломератов 1400-1600 м RF 3 |

Чурочинская свита 4 – аргиллиты, алевролиты, песчаники вишнево-красные, прослои «тиллитовидных» конгломератов 120-360 м 3 – аргиллиты, «углистые» черные, песчаники кварцевые, зеленые 100-125 м 2 – тиллитовидные конгломераты, алевролиты, песчаники, прослои аргиллитов, доломитов, известняков 250-770 м 1 – переслаивание аргиллитов, вишнево-коричневых и зеленых с алевролитами и песчаниками кварцевыми 150-320 м |

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Гаревская свита Песчаники и филлитизированные сланцы, ленточно-слоистые М 580 м |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Усть-чурочинская свита 2 – песчаники кварцевые и полевошпат-кварцевые вишневые, зеленовато-серые; с прослоями аргиллитов и алевролитов 220-250 м 1 – алевролиты и аргиллиты зеленовато-серые, вишневые с прослоями песчаников, гравелитов, тиллитовидных конгломератов 658-693 200-250 м ? RF 3 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Танинская свита Песчаники, конгломераты. В гальках известняков микрофитолиты IV комплекса. Лавобрекчии трахибазальтовых порфиритов, их туфы 560 м RF 3 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Подстилающие образования |

AR - PR / RF - RF |

AR - PR |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

360-800 м |

1 |

2 |

65 8-693 |

3 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

МЕТОДИКА ПОИСКОВ И РАЗВЕДКИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Усл. обозначения к рис. 2

-

Legend for Fig. 2

-

1 — мощность отложений, м; 2 — отсутствие отложений; 3 — изотопный возраст глауконита (K-Ar метод), млн лет.

МСП — местные стратиграфические подразделения, М — микрофоссилии, Э — эдиакарская фауна, В — вулканогенно-осадочные горизонты, А — акритархи

-

1 — thickness of deposits, m; 2 — absence of deposits; 3 — glauconite isotope age (K-Ar method), Ma.

МСП — local stratigraphic units, М — micro-fossils, Э — Ediacaran fauna, В — igneous-sedimentary horizons, А — acritarchs чередованием серых полимиктовых песчаников и алевролитов с прослоями и пачками конгломератов, гравелитов и темно-серых аргиллитов мощностью 0–200 м. Верещагинская свита (стратотип в скв. Верещагинская-37, интервал 2700–2914 м) сложена серыми аргиллитами, светло-серыми алевролитами и редкими песчаниками, которые образуют три осадочных ритма (туфоаргиллиты и пепловые туфы) мощностью до 380 м. Для правильной корреляции подошвы верещагинской свиты с основанием гаврилов-ямской свиты Московской синеклизы необходимо в стратотипе (скв. Старцевская-1ОП) нижнюю границу опустить до глубины 3011 м. Тогда интервал 2914–3011 м в стратотипе и в других разрезах Прикамья будет соответствовать киен-гопской (кыквинской) свите А.В. Кутукова (1966) или толще нижнебородулинской подсвиты1.

Кочевская свита (стратотип автором не указан, вероятно в скв. Кочевская-12, интервал 2130– 2233 м) наиболее изучена в разрезе опорной скв. Старцевская-1 в интервале 2480–2582 м. Отложения свиты отсутствуют в южной части Пермского края. Внизу свита сложена песчано-алевролитовой пачкой, а вверху — алевролитово-аргиллитовой. От верещагинской свиты отличается отсутствием пачек шоколадно-коричневых аргиллитов, плоских глинистых галек («бляшек») и значительно меньшим объемом пестроокрашенных пород.

Песчаники и алевролиты преимущественно серые и зеленовато-серые полевошпатово-кварцевые, реже полимиктовые с глинистым и карбонатным цементом. Аргиллиты обычно темно-зеленовато-серые, иногда слабоизвестковистые. Встречаются пропластки витрокластических туфов, с которыми связаны жилы кальцита со структурой «конус в конус». Мощность свиты изменяется в пределах 0–138 м.

Велвинская свита мощностью до 315 м характеризуется чередованием темно-серых и пестроцветных аргиллитов, серых и светло-серых алевролитов и глауконитовых песчаников, которые группируются в 3, а на севере в 4 осадочных ритма. Краснокамская свита (Ларионова Е.Н, 1953) со стратотипом в скв. Краснокамская-8-Б (интервал 2080–2430 м) сложена красно- и пестроцветными песчаниками и алевролитами полимиктового и полевошпат-квар- цевого состава с подчиненными прослоями и пачками аргиллитов [9]. Мощность свиты около 500 м.

Геохимия ОВ и нефтегазоносность вендских отложений

К.Р. Тимергазин — первый, кто заявил в 1945 г. о перспективности песчано-глинистых бавлинских отложений (под девонскими) после вскрытия этой «немой» толщи. Сегодня, в эпоху инноваций и научно-технического прогресса, верхнепротерозойские осадочные отложения Волго-Уральской нефтегазоносной провинции вновь представляют собой стратегический объект прогноза нефтегазоносности глубоких горизонтов Прикамья. Отложения распространены на территории края повсеместно. Открытые в регионе в советские годы шесть залежей УВ, в тектоническом плане расположены в пределах Верхнекамской вендской впадины. Согласно нефтегазогеологическому районированию, они приурочены к Соколовской, Титпинской и Верещагинской зонам нефтегазонакопления (Центрально-Верхнекамский нефтегазоносный район Верхнекамской нефтегазоносной области). К породам кыквинской свиты приурочены многочисленные нефтепрояв-ления, связанные с пластами VV и VVI. В отложениях верещагинской свиты закартирован пласт УВ — VIV, а с велвинской свитой связан пласт VIII.

Глубина залегания вендских отложений на территории Пермского края увеличивается в восточном направлении с отметок 1060 м на северо-западе края до 1900–2000 м на юге и юго-западе, постепенно погружаясь до глубин 3000 м и более на востоке (кровля вендских терригенных отложений в параметрической скв. Марковская-135 — 3069 м). В складчатой зоне Урала отложения венда выходят на дневную поверхность (сылвицкая и серебрян-ская серии). На большей части Пермского края отложения венда залегают на глубинах 1600–2300 м.

Аккумулирующая роль вендских отложений Волго-Урала доказана наличием промышленных залежей УВ и не вызывает сомнений. Нефтегенерирующая составляющая пород венда на современном этапе исследований подтверждается пока лишь единичными определениями. Доля фактического материала определений геохимических характеристик ОВ вендских отложений составляет всего 5 % от общего числа исследований, что свидетельствует о низкой изученности этого интервала разреза и отложенных перспективах развития его потенциала [12].

Результаты геохимических исследований керна, поднятого из скважин, а также пород, выходящих на дневную поверхность, показывают, что ОВ содержится в них в небольших количествах по всему разрезу. В меньшей степени оно присутствует в отложениях серебрянской серии нижнего венда (Сорг до 0,66 %, среднее значение 0,20 %) и кудымкарской серии верхнего венда (до 0,99 %, среднее значение 0,15 %). Максимальные значения этого параметра отмечаются в отложениях бородулинской серии верхнего венда (до 15,81 %, среднее значение 0,35 %). Только в отложениях этой серии, в верещагинской свите, встречены образцы с содержанием ОВ выше 1,5 %. Единственное определение параметра Сорг из отложений кочевской свиты с показателем выше 1,5 % имеет коэффициент битумоидности 100 %, что свидетельствует о миграционном характере встреченного ОВ.

Наименьшая концентрация Сорг, определенная аналитически (среднее значение 0,08 %, максимальное 0,12 %), установлена в отложениях сылвицкой серии верхнего венда, в зонах Среднего и Северного Урала. Вендские отложения здесь выходят на поверхность и содержат ОВ в остаточном количестве. Значение би-тумоидного коэффициента не превышает 5,41 %, что говорит о низкой степени преобразованности ОВ. В то же время микропетрографическое описание ОВ и битумоидов из образцов обнажений свидетельствует о том, что ОВ, встречающееся в породах, имеет черты как сингенетичного так и миграционного характера [13].

Миграционный характер ОВ:

– черное графитоподобное ОВ в межзерновом пространстве алевролита и в тонких межзерновых трещинках с неравномерной пиритизацией (образец 535);

– ОВ носит перемещенный, первично миграционный характер и в глинистом алевропесчанике с горизонтальными глинистыми прожилками и примазками бурого битуминозного вещества (2-я волна миграции?); встречаются единичные линзовидные включения пирита, возможно, по остаточным примазкам метаморфизованного «битуминозного» вещества 1-й волны миграции (образец 358).

– в разнонаправленных микротрещинках аргиллита наблюдается миграционное сильно метаморфизованное (графитизированное) ОВ, встречаются гнезда пирита (образец 802).

Сингенетичный характер ОВ:

– метаморфизованное, сильно пиритизирован-ное сапропелевое ОВ в виде сгустков и прожилков с частицами сапропелевого детрита (образец 341).

В описаниях миграционное ОВ преобладает, что говорит о том, что отложения недостаточно изучены геохимическими методами.

Степень преобразованности ОВ коррелирует с глубинами залегания отложений, постепенно повышаясь с запада на восток от позднего протокатагенеза до позднего мезокатагенеза (ПК3, МК1, МК2, МК3, МК4). Таким образом, отложения вендского терригенного комплекса, залегающие на глубинах 1600–2450 м, находятся в главной зоне нефтеобра-зования (МК1–МК2). Совокупность и число геохимических исследований ОВ вендских пород на данном этапе изученности не позволяет с полной уверенностью сказать, в какой степени ОВ является миграционным.

Выводы

-

1. При корреляции разреза стратотипа веслян-ской свиты (скв. Усть-Черная-18) установлено, что она соответствует нижней части бородулинской серии верхнего венда. Авторы статьи считают нецелесообразным выделение веслянской свиты в этом разрезе. Отложения нижнего венда на территории Прикамья сохранились от размыва лишь в районах Среднего и Северного Урала, а также в Предтиманском прогибе.

-

2. Установлено противоречие между объемами стратотипов бородулинской и кудымкарской серий, которое можно устранить увеличением объема бо-родулинской серии (верхняя часть) за счет кочевской свиты, выделяемой еще А.В. Кутуковым в 1966 г. Нижняя граница велвинской свиты в стратотипе кудымкарской серии (опорная скв. Старцевская-1) будет совпадать с подошвой серии.

-

3. В связи с уточнением объемов свит бородулин-ской серии возможно выполнить более точную корреляцию ее с разрезами Московской синеклизы (Стратиграфическая схема венда 1994 г.).

-

4. Вендские отложения распространены на территории Пермского края повсеместно. Наличие ОВ отмечается по всему разрезу в отложениях нижнего и верхнего венда и имеет черты как миграционного, так и сингенетичного характера. Отложения залегают на глубинах, благоприятных для генерации УВ нефтяного ряда, а встреченные высокие показатели содержания ОВ в отложениях верещагинской свиты свидетельствуют о возможном их вкладе в нефтегазоносность, в том числе и в вышележащую часть разреза.

-

5. Корреляция пластов УВ на основе детально проработанной стратиграфической шкалы докембрия — залог успешного прогноза залежей в этих отложениях.