Вариант тибиализации при ишемическом дистракционном регенерате большеберцовой кости (случай из практики)

Автор: Клюшин Николай Михайлович, Борзунов Дмитрий Юрьевич, Михайлов Алексей Геннадьевич, Шляхов Владимир Иванович, Шастов Александр Леонидович

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Случай из практики

Статья в выпуске: 2, 2015 года.

Бесплатный доступ

Представлено редкое клиническое наблюдение пациента с ишемическим дистракционным регенератом, полученным в процессе замещения обширного дефекта диафиза большеберцовой кости, выполненного методом чрескостного билокального компрессионно-дистракционного остеосинтеза.

Ишемический регенерат, дефект, чрескостный остеосинтез, большеберцовая кость

Короткий адрес: https://sciup.org/142121829

IDR: 142121829 | УДК: 616.718.5-007-003.93-089.227.84 | DOI: 10.18019/1028-4427-2015-2-65-68

Текст научной статьи Вариант тибиализации при ишемическом дистракционном регенерате большеберцовой кости (случай из практики)

В структуре последствий травм дефекты и псевдоартрозы длинных костей занимают 3-4 место. Анатомо-функциональные нарушения конечности, образующиеся при этой патологии, являются причиной развития стойкой инвалидности у 11,6-44,9 % больных в основном трудоспособного возраста [3, 11].

Признана высокая эффективность замещения дефектов длинных костей методами несвободной костной пластики по Г.А. Илизарову. Однако, по данным литературы, возможен гипопластический тип костеобразования при формировании дистракционного регенерата величиной более 4-5 см [5, 14]. Но наибольшую актуальность эта проблема представляет при замещении обширных костных дефектов величиной более 8-10 см [5]. По разным источникам, при замещении костного дефекта длинной кости более чем на 8-10 см в 1,6-13,8 % клинических случаев происходит замедление остеогенеза и формирование дистракционного регенерата по типу «песочных часов» [6, 13]. При медленном формировании и перестройке дистракционного регенерата проводят его компактизацию посредством дозированного снижения дистракционных усилий аппарата, переходом на компрессию, последовательным удалением спиц для усиления осевой нагрузки на регенерат [4, 7, 12]. Для стимуляции костеобразования также используется алло- и аутопластика дистракционного регенерата [1, 8, 9, 15, 16], свободная костная аутостружка, введенная в зону соединительнотканной прослойки [2]. Эффективным считается механическое повреждение регенерата спицами и долотом [10].

ОБСУЖДЕНИЕ

В нашей практике имеется клинический пример успешного лечения пациента со сформированным в результате попытки замещения дефекта большеберцовой кости ишемическим регенератом, с применением оригинального приема без перехода на другую технологию остеосинтеза.

Пациент К., 51 года, поступил на лечение с диагнозом: дефект средней трети диафиза правой большеберцовой кости 12 см. Хронический посттравматический остеомиелит правой голени, ремиссия. Нейропатия малоберцового нерва.

При сборе анамнеза заболевания выяснено, что четыре года назад в результате огнестрельного ранения больной получил открытый многооскольчатый перелом правой большеберцовой кости с повреждением малоберцового нерва. В результате ПХО сформирован дефект средней трети диафиза большеберцовой кости 12 см. Для замещения образовавшегося дефекта была выполнена костная аутопластика дефекта трансплантатом из левой малоберцовой кости. Послеоперационный период осложнился гнойно-воспалительным процессом. По этой причине трансплантат удален.

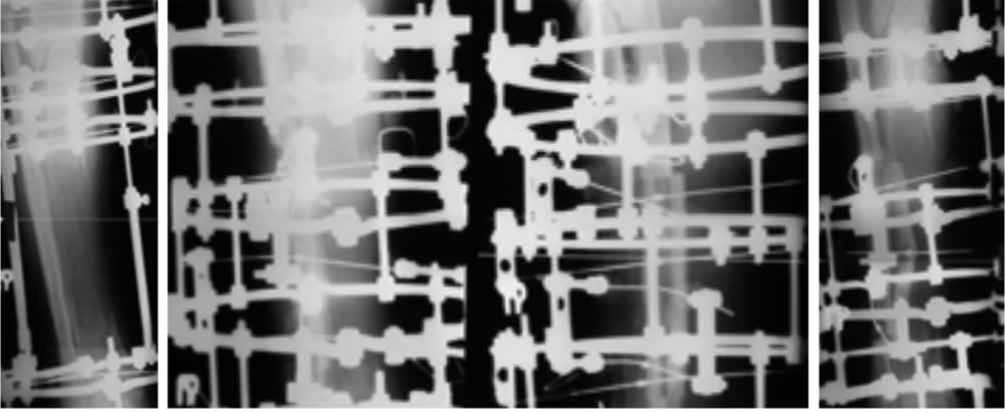

Повторное замещение дефекта большеберцовой кости осуществлялось методом чрескостного компрессионно-дистракционного остеосинтеза по Г.А Илизарову путем удлинения дистального фрагмента большеберцовой кости. Дистракцию выполняли 173 дня. За это время был сформирован дистракционный регенерат длиной 12 см. Ретроспективно оценивая и визуализируя рентгенограммы, выяснено, что для перемещения сформированного фрагмента был выбран неадекватный темп дистракции. Рентгенанатомическая семио- тика дефекта предполагала нарушение магистрального кровотока по бассейну внутрикостной артерии и возможность активного участия в костеобразовании только периостальных структур кости. Замедление темпа дистракции, а также его временное прекращение не решило проблемы.

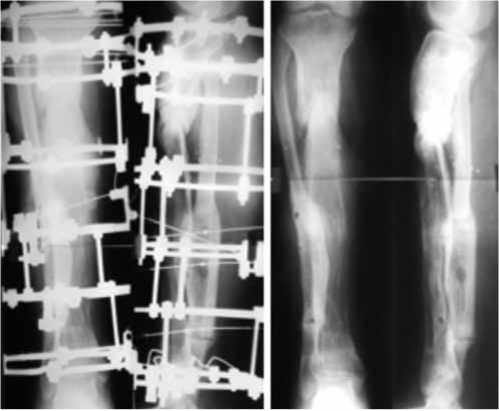

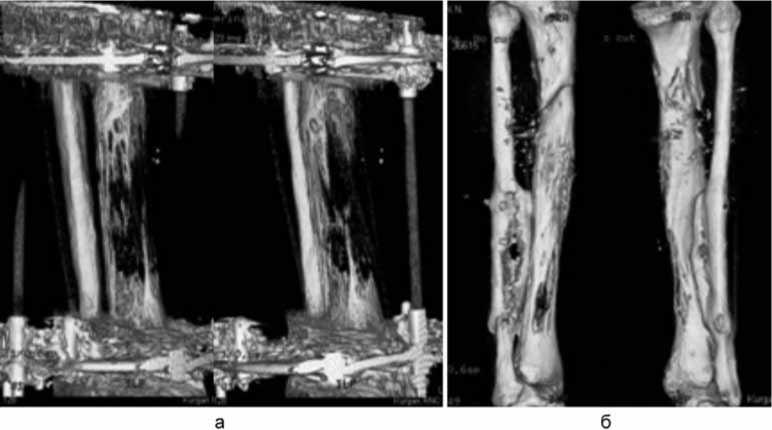

Через 6 месяцев после прекращения дистракции по данным лучевых методов исследования (рис. 1, а; 3, а) в межотломковом диастазе сформировался гипопластический дистракционный регенерат, с доминирующим преобладанием площади диастаза над его костными отделами. Костные отделы регенерата имели значительные по протяженности дефекты и прослойку. Признаков процесса компактизации регенерата по периферии выявлено не было.

Для восполнения дефицита костной ткани в зоне регенерата было решено дозированно переместить расщепленный фрагмент малоберцовой кости. С этой целью на уровне ишемического регенерата при помощи продольной остеотомии был сформирован продольный отщеп диафиза малоберцовой кости, размер которого соответствовал величине дефекта большеберцовой ко- сти (рис. 1, б). Через 7 дней после операции фрагмент малоберцовой кости начали дискретно перемещать в медиальную сторону. Тибиализацию фрагмента дозированно выполняли в течение 20 дней. Темп дистракции составил 0,25 мм × 4 раза в день (рис. 1, в). При визуализации рентгенограмм была выявлена компак-тизация тени структур регенерата с утратой дефектов и зональности атипичного строения (рис. 2, а).

Ретроспективная визуализация рентгенограмм позволила определить восстановление целостности сегмента к 131 суткам. После снятия аппарата длина голеней была уравнена, ось корригирована, опо-роспособность конечности восстановлена. Больной ходил с полной нагрузкой на больную ногу. Функция смежных суставов сохранена. На рентгенограммах и КТ (рис. 2, б; 3, б) регенерат большеберцовой кости претерпевал органотипическую перестройку. В верхней трети голени, между концами фрагментов большеберцовой кости, был сформирован костный блок. Выявлено костное сращение отщепа малоберцовой кости с большеберцовой костью в верхнем и нижнем его отделах.

Рис 1. Рентгенограммы правой голени пациента К., 51 г.: а – при поступлении; б – после выполненной остеотомии малоберцовой кости, в – в начале фиксации

Рис. 2. Рентгенограммы правой голени пациента К., 51 г.: а – в конце фиксации; б – после демонтажа аппарата

Рис 3. Компьютерные томограммы голени пациента К., 51 г.: а – при поступлении; б – после демонтажа аппарата Илизарова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, при формировании ишемического регенерата в условиях замещения дефекта большеберцовой кости возможна механическая стимуляция костеобразования посредством компактиза-ции регенерата дискретно перемещенным костным фрагментом. С этой целью целесообразно проводить стимуляцию зоны неактивной регенерации путем выполнения продольной остеотомии малоберцовой кости и перемещением отщепа в сторону имеющего- ся дефекта. Стимулирующий эффект заключается в моделировании условий перелома на уровне замедленной регенерации и компактизации ишемического регенерата комплексом перемещенных тканей, в состав которого входит несвободный аутотрансплантат малоберцовой кости. При этом нет необходимости в полной тибиализации фрагмента малоберцовой кости, достаточно его приблизить вплотную к проблемной зоне.

Список литературы Вариант тибиализации при ишемическом дистракционном регенерате большеберцовой кости (случай из практики)

- Билокальный остеосинтез по Илизарову при дефектах длинных костей/О.Ш. Буачидзе, Г.А. Оноприенко, Х.О. Закс, В. С. Зубиков, В. П. Волошин//Ортопедия, травматология и протезирование. 1988. № 5. С.14-16.

- Борзунов Д.Ю, Осипова Е.В., Петровская Н.В. К вопросу оптимизации технологий замещения дефектов длинных костей по Г. А. Илизарову (экспериментальное исследование)//Гений ортопедии. 2009. № 3. С 112-118.

- Борзунов Д.Ю. Несвободная костная пластика по Г.А. Илизарову в проблеме реабилитации больных с дефектами и ложными суставами длинных костей//Гений ортопедии. 2011. № 1. С. 26-31.

- Борзунов Д.Ю., Шастов А.Л. «Ишемический» дистракционный регенерат при замещении дефектов длинных костей по Г.А. Илизарову. Вариант решения проблемы//Врач -аспирант. 2013. №5.2 (60). С. 257-265.

- Голяховский В., Френкель В. Руководство по чрескостному остеосинтезу методом Илизарова. СПб, 1999. 267 с.

- Макушин, В.Д., Куфтырев Л.М., Камерин В.К. Причины неудач и осложнений при возмещении дефектов длинных трубчатых костей методом чрескостного остеосинтеза по Илизарову//Гений ортопедии. 1996. № 1. С. 59-61.

- Оперативное лечение осложненных ложных суставов и дефектов большеберцовой кости: метод. рекомендации/сост. Р.П. Кернерман. Новосибирск, 1983. 23 с.

- Осенян И.А., Вардеванян Г.Г., Айвазян В.П. Лечение постостеомиелитических циркулярных дефектов костей голени методом компрессионно-дистракционного остеосинтеза с применением аллогенного костного матрикса//Ортопедия, травматология и протезирование. 1989. № 3. С. 21-23.

- Репаративное костеобразование при замещении межсегментарных дефектов костей в области коленного сустава по данным радионуклидной диагностики и результатам костной денситометрии/Л.М. Куфтырев, А.А Свешников, К.Э. Пожарищенский, Д.Д. Болотов, Т.А. Ларионова, Н.Ф. Обанина, Л.А. Смотрова//Гений ортопедии. 2000. № 1. С. 20-23.

- Хирургическая стимуляция остеогенеза в дистракционном регенерате/А.А. Ларионов, А.И. Лапынин, Н.М. Клюшин, А.И. Топоров//Гений ортопедии. 1996. № 2-3. С. 136.

- Шевцов В.И., Борзунов Д.Ю. Реабилитация пациентов с дефектами и ложными суставами длинных костей, современное состояние проблемы//Гений ортопедии. 2008. № 4. С. 48-54.

- Шевцов, В.И., Макушин В.Д., Куфтырев Л.М. Дефекты костей нижней конечности. Курган, 1996. 502 с.

- Aronson J. Bone loss -biological aspect //Aktualnosci ortopedyczne. 1995. T.1, Z. 3. S.148-156.

- High complication rate of reconstruction using Ilizarov bone transport method in patients with bone sarcomas/T. Ozaki, Y. Nakatsuka, T. Kunisada, A. Kawai, T. Dan’ura, N. Naito, H. Inoue//Arch. Orthop. Trauma Surg. 1998. Vol. 118, No 3. P.136-139.

- Open segmental bone transport. A therapeutic alternative in post-traumatic and osteitis soft tissue and bone defects/G. Suger, W. Fleischmann, E. Hartwig, L. Kinzl//Unfallchirurg. 1995. Vol. 98, No 7. P. 381-385.

- Treatment of tibial and femoral bone loss by distraction osteogenesis. Experience in 28 infected and 14 clean cases/D. Polyzois, G. Papachristou, K. Kotsiopoulos, S. Plessas//Acta Orthop. Scand. Suppl. 1997. No 275. P. 84-88.