Варианты обработки эмали перед изготовлением адгезивной шинирующей конструкции

Автор: Старовойтова В.С.

Журнал: Вестник медицинского института "РЕАВИЗ": реабилитация, врач и здоровье @vestnik-reaviz

Рубрика: Вопросы стоматологии

Статья в выпуске: 2 т.14, 2024 года.

Бесплатный доступ

Актуальность. Долговечность шинирующей конструкции зависит от совокупности факторов: уровня гигиены ротовой полости, степени подвижности зубов, наличия окклюзионной травмы, а также от силы адгезии конструкции на границе «шина-зуб». В свою очередь, вопросы адгезии неразрывно связаны с анатомическими особенностями строения твёрдых тканей, в частности эмали. Правильность выполнения этапов очистки, удаления апризматического слоя и кислотного протравливания при изготовлении внекоронковой шины определяет качество адгезии на границе «шина-зуб».Цель исследования: изучение структуры поверхности эмали при подготовке к внекоронковому шинированию зубов.Материал и методы. Материалом для исследования служили 40 зубов, удалённые по разным медицинским показаниям и разделённые на 4 группы по 10 образцов в каждой в зависимости от выбранного способа подготовки к фиксации армирующей конструкции в составе внекоронковой шины: очищение щёткой с пастой, обработка аэроабразивным и ультразвуковым методами, препарирование мелкодисперсным алмазным бором.

Съёмные протезы, акрил, наночастицы серебра, осложнения, отношение шансов

Короткий адрес: https://sciup.org/143182581

IDR: 143182581 | УДК: 616.314-089.23-76(075.8) | DOI: 10.20340/vmi-rvz.2024.2.DENT.1

Текст научной статьи Варианты обработки эмали перед изготовлением адгезивной шинирующей конструкции

Продолжительность использования адгезивной шинирующей конструкции зависит от ряда факторов, среди которых можно выделить уровень гигиены ротовой полости, степень подвижности зубов, наличие окклюзионной травмы, а также силы адгезии конструкции на границе «адгезивная шина–зуб». Однако проблемы адгезии неразрывно связаны с анатомическими особенностями строения твёрдых тканей зуба, в частности эмали.

Эмаль – сложная многофункциональная и высокоорганизованная ткань. Структура эмали наряду с очень низкой концентрацией органического вещества характеризуется самой высокой степенью минерализации, что даёт возможность ей осуществлять защитную функцию по отношению к подлежащим тканям зуба. Поверхность эмали покрыта пелликулой, органической бесклеточной оболочкой, толщиной от 1 до 10 мкм. Она образуется в результате преципитации гликопротеинов и белков, содержащихся в слюне, на поверхности эмали. Пелликула очень прочно связана с кристаллами гидроксиапатитов поверхностного слоя эмали, проникает в его структуру на глубину около 0,1 мкм и, несмотря на возможность её удаления механическим способом, резистентна к воздействию неорганических кислот. Таким образом, для создания качественной микромеханической ретенции при адгезивной подготовке необходимо тщательно удалять пелликулу с поверхности эмали [1–6].

Cтруктурно-функциональная единица эмали – эмалевая призма диаметром 3–5 мкм. Между собой призмы объединены в небольшие группы до 30 единиц. Пространство между ними представлено межпризменным веществом, которое образовано хвостами эмалевых призм. Периферическая часть, обрамляющая призму и образующая её оболочку («кору призмы»), представлена менее минерализованным веществом и содержит больше белков, эмалевых протеинов, чем остальная часть призмы. Эта особенность обусловлена строением этого слоя: меньшая плотность кристаллов, и, как следствие, большие промежутки между ними заполняются молекулами органических веществ [7, 8].

Межпризменное вещество толщиной около 1 мкм разграничивает группы эмалевых призм. Оно по строению тождественно эмалевым призмам, но концентрация неорганических соединений ниже, чем в призмах, но выше, чем в их периферической части.

Ещё одна особенность строения эмали, которая может повлиять на создание качественного «гибридного» слоя и силу адгезии, – это наличие внешнего слоя. «Конечная эмаль» имеет толщину около 5–100 мкм и покрывает поверхность призменной эмали, преимущественно в цервикальной области. Cостоит из отдельных кристаллов гидроксиапатита без определённой структуры, располагающихся параллельно друг другу и перпендикулярно относительно наружной поверхности эмали. В исследованиях Kodaka доказано, что кроме кристаллов гидроксиапатита в структуре этого апризматического слоя можно обнаружить недоразвитые эмалевые призмы, а его толщина будет различной в разных анатомических областях зуба. Cлой бесструктурной эмали необходимо удалять для создания большей площади соприкосновения эмалевых призм и компонентов адгезивной системы, что, в свою очередь, приведёт к созданию качественной адгезивной связи [5].

Бондинговая система может проникнуть в высокоминерализованную структуру эмали и создать качественную адгезию при предварительном воздействии неорганической кислоты. Принцип её действия заключается в образовании углублений, впадин на месте головок эмалевых призм и расширении пространства между призмами. При кислотном травлении поверхности эмали слой толщиной около 10 мкм удаляется и образуются микропоры глубиной от 5 до 50 мкм.

Изменения микроархитектоники эмали при кислотном протравливании были описаны и классифицированы Silverstone и Galil в 1975–1979 г. В соответствии с данной классификацией выделяют пять типов кислотного травления: для I типа характерно растворение центральной части эмалевой призмы (Honeycomb etching pattern), при II – растворяется периферическая оболочка эмалевой призмы (Cobblestone etching pattern ), III тип сочетает в себе два первых (Discernible etch patterns), IV тип характеризуется ямкоподобным протравливанием (Pitted enamel surfaces), а при V типе поверхность эмали не протравливается (Flat enamel smooth surface-no etch).

В ходе проведённого исследования Whittaker в 1982 году определил, что беспризменный слой чаще можно обнаружить в области зубов боковой группы, и высказал предположение, что данный факт может оказывать влияние на микроархитектонику протравленной эмали. В 2001 году Gardner и Hobson подтвердили высказанное Whittaker предположение и доказали, что I и II тип кислотного протравливания преимущественно встречается в области передней группы зубов, а в боковой – IV или V тип соответственно. Ряд исследователей обосновали возникновение IV или V типа кислотного протравливания чаще в пришеечной области зубов, поскольку там слой апризматической эмали наиболее выражен.

Апризматический слой препятствует кислотному протравливанию и не позволяет качественно воздействовать на структуру эмалевых призм, следовательно, углубления в толще эмали не образуются, а возникающая связь – слабее.

Препарирование эмали осуществляется мелкозернистыми алмазными борами с размером частиц абразива 15–30 мкм, применяемыми для финишной обработки реставраций, и воздействует на бес-призменный слой. Это позволяет создать ровные края обработанной полости и оптимизировать структуру её поверхности для последующего кислотного протравливания [7].

Одновременно с развитием стоматологического материаловедения для одонтопрепарирования совершенствовались и средства гигиены зубных рядов. Обязательными методами профессиональной гигиены полости рта стали пескоструйное и ультразвуковое удаление зубных отложений, но исчерпывающей информации в различных литературных источниках о влиянии на ультраструктуру поверхности эмали недостаточно, поэтому возникают трудности в оценке эффективности данных способов при удалении апризматического слоя [8].

Качественное выполнение всех этапов – очистки, удаления бесструктурного слоя и кислотного травления при изготовлении внекоронковой адгезивной шины предопределяет качество адгезии на границе «шина–зуб». В ряде литературных источниках упоминается, что при фиксации металлических лигатур для стабилизации зубов, а также при шинировании ленточными конструкциями при первой степени подвижности достаточно провести профессиональную гигиену щёткой с пастой без содержания фтора, а затем проводить протравливание эмали. Учитывая вышеизложенное, данный вариант подготовки зуба подходит только для кратковременного шинирования подвижных зубов после травмы и их стабилизации после ортодонтического лечения в детском возрасте. При планировании длительного шинирования, особенно зубов с подвижностью II-й и III-й степени при острых и хронических травмах, а также стабилизации зубов у взрослых пациентов после проведённого ортодонтического лечения, только удаление биоплёнки для качественного протравливания эмали оказывается недостаточным.

В соответствии с вышеприведённой информацией, вопрос влияния метода обработки поверхности эмали на архитектонику по-прежнему остаётся открытым.

Цель исследования: изучение структуры поверхности эмали при подготовке к фиксации адгезивной армирующей конструкции в составе внекоронковой шины с использованием различных способов: очищение щёткой с пастой без фтора, обработка аэроабразивным и ультразвуковым методами, препарирование алмазным бором с мелкой степенью зернистости крошки.

Материалы и методы

Материалом для исследования служили 40 зубов, удалённые по разным медицинским показаниям и разделённые на 4 группы по 10 образцов в каждой. Зубы тщательно промывали в проточной воде с мылом, фиксировали в 5 % растворе формалина и высушивали на воздухе.

В группе 1 поверхность эмали очищали от налёта с помощью щётки и пасты без содержания фтора Cleanic (Kerr). В группе 2 зубные отложения снимали ультразвуковым аппаратом Cavitron Select SPS (насадка 30K FSI Slimline-10), очищенную поверхность перед протравливанием полировали щёткой с пастой без содержания фтора Cleanic (Kerr). В группе исследования 3 налёт удаляли пескоструйным аппаратом Air Prophy Unit TDP II с применением абразивного порошка на основе смеси карбоната и фосфата кальция с бикарбонатом натрия, частицы округлой и колотой формы размером 50–70 мкм (Флоу-клинз Профи, Технодент). Поверхность эмали на заключительном этапе полировали вышеуказанной пастой. В группе4 после очищения для редукции апризматического слоя эмаль препарировали мелкозернистым бором с жёлтой маркировочной полосой малой степени зернистости – 20 мкм. Поверхность эмали динамически протравливали 37 % ортофосфорной кислотой в течение 60 секунд (Kerr). Протравливающий гель неорганической кислоты тщательно смывали, а эмаль высушивали.

Микроархитектонику поверхности эмали изучали in vitro методом сканирующей электронной микроскопии на электронном микроскопе МИРА (Чехия) в лаборатории металлофизики испытательного центра ГНУ «Институт порошковой металлургии». Исследование твёрдых тканей (эмали) проводили при увеличении в 500 и 1000 раз.

Для изучения площади протравленной эмали фотографировали подготовленную поверхности, затем цифровую фотографию обрабатывали в программе Adobe Photoshop CC 2020, при этом определяли зоны, которые оказались равномерно протравленными, и непротравленные участки. В программе Adobe Photoshop CS5 EXTENDED производили вычисление площади затемнённых участков, не подвергшихся кислотному протравливанию, и общую площадь полученного изображения. Площадь качественно протравленной эмали определяли путём вычитания от общей площади изображения площади непротравленных областей.

Результаты

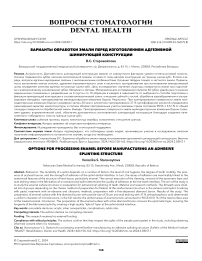

Результаты исследования поверхности эмали зубов группы 1, очищенной щёткой с профилактической пастой без содержания фтора и протравленной в течение 60 секунд 37 % ортофосфорной кислотой, представлены на рисунке 1. Поперечно ходу эмалевых призм были определены участки с большей интенсивностью окрашивания в форме впадин и углублений, соответствующих поверхности эмали, которая оказалась непротравленной после воздействия неорганической кислоты. Выделены слабоструктурированные пучки эмалевых призм и расположенные между ними отдельные фрагменты кристаллов гидроксиапатитов. Площадь протравленной поверхности при увеличении в 500 раз составила 30,69 ± 1,1 %.

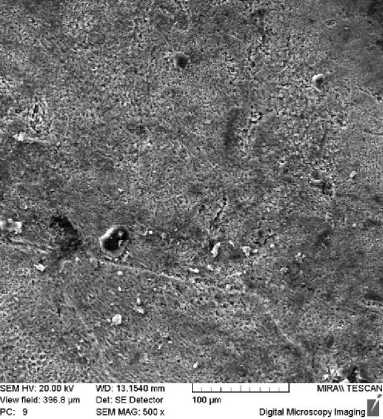

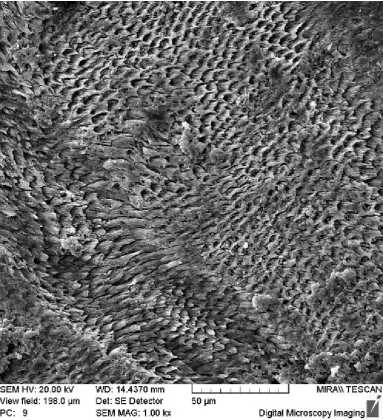

При изучении поверхности эмали в исследуемой группе 2 при увеличении в 500 раз воздействие ультразвука не позволило полностью удалить апризма-тический слой эмали и, как следствие, не позволило ортофосфорной 37 % кислоте равномерно протравить эмаль, что представлено на рисунке 2. Определялись отдельные чешуеобразные наслоения, представленные разрушенными участками матрикса и обломками эмалевых призм, неглубокие закрытые кратерообразные образования. Превалировали IV и V типы травления, для которых характерно формирование ямкоподобных участков протравленной эмали и участков с большей интенсивностью, не подвергшихся воздействию кислоты. Площадь качественно обработанной кислотой эмали составила 35,61 ± 0,52 %.

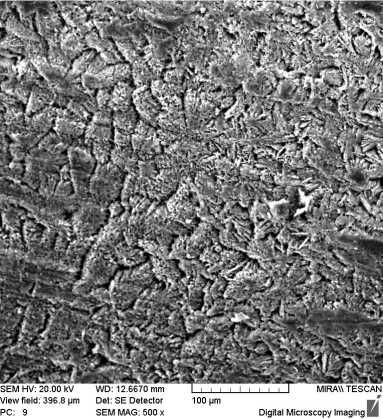

В группе 3 при изучении микроструктуры поверхности эмали, обработанной аэроабразивным потоком частиц размером 50–70 мкм, был обнаружен сложный микрорельеф без выраженных углублений с открытыми и закрытыми кратерообразными образованиями (рис. 3). Исследование структуры эмали после воздействия ортофосфорной кислоты выявило определённую неоднородность рисунка протравленной поверхности, чередование областей с контурированными головками эмалевых призм с бесструктурными областями. Преимущественный тип протравливания IV (ямкоподобное протравливание), однако были обнаружены единичные эмалевые призмы с частичным растворением периферических областей и интерпризматического пространства (I-й и II-й типы протравливания). Определение площади протравленной поверхности показало, что полноценно протравленная эмаль составила 43,67 ± 0,77 %.

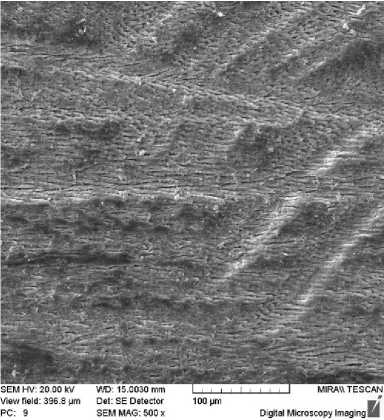

В группе 4 изучение поверхности эмали после очищения и препарирования мелкодисперсным алмазным бором выявило сохранность структуры эмалевых призм. Рельеф в виде борозд соответствовал однонаправленному вращательному движению граней алмазного инструмента. Поверхность качественно протравленной эмали имела «холмистый» рельеф. Было обнаружено, что площадь поверхности эмали, в полном объёме прореагировавшей с ортофосфор-ной кислотой, составила 98,55 ± 0,51 %.

При увеличении в 1000 раз микроструктура эмали имела вид крупных ячеек с различной степенью кон-турируемости элементов эмалевых призм (рис. 5). Были выявлены разрушенные периферические фрагменты эмалевых призм и пространства между ними. В областях, где растворились центральные фрагменты призм (I тип травления), определялся ячеистый, сотообразный вид. При II типе протравливания эмали (растворение периферической оболочки эмалевых призм) вокруг головок эмалевых призм образовывался ободок. Влияние ортофосфорной кислотой на поверхность эмали равномерно усилило по всей её площади призменный рисунок эмали.

Таким образом, выполненные исследования по изучению микроархитектоники эмали при подготовке к фиксации адгезивной армирующей конструкции с использованием различных средств и методов доказали, что очищение профилактической пастой без фтора, обработка поверхности эмали ультразвуковым и пескоструйным способами не дают возможности полностью удалить апризматиче-ский слой, который препятствует равномерному и качественному травлению поверхности эмали. Как результат, площадь поверхности эмали, полностью прореагировавшей с 37 % ортофосфорной кислотой, составила 30,69 ± 1,1 %, 35,61 ± 0,52 % и 43,67 ± 0,77 % соответственно.

При препарировании эмали мелкодисперсным бором с размером алмазных частиц 20 мкм и кислотном протравливании 37 % ортофосфорной кислотой выявлялся равномерный рельеф микроструктуры, в полном объёме протравленные участки эмалевых призм составили 98,55 ± 0,51 % от общей площади поверхности обработанной бором эмали.

Сравнительный анализ выбранных групп показал, что самое большое значение площади качественно протравленной эмали обнаружено после её препарирования мелкодисперсными алмазными борами с размером частиц 20 мкм по сравнению с очищением поверхности эмали щёткой с пастой без содержания фтора, ультразвуковым и пескоструйным методами (различия статистически значимы по критерию Крас-калла – Уоллиса, Н ф = 36,6, df = 9, p < 0,001).

Из вышесказанного можно сделать выводы, что для качественной подготовки поверхности эмали перед фиксацией адгезивной внекоронковой шинирующей конструкции недостаточно только проведения профессиональной гигиены. Очищение щёткой с пастой без фтора, использование ультразвукового и пескоструйного методов не удаляет бесструктурный слой эмали, препятствующий неорганической кислоте равномерно декальцинировать структуру эмали.

Рисунок 1. Поверхность эмали после очищения щёткой с пастой без содержания фтора и протравливания 37% ортофосфор-ной кислотой. Бесструктурные участки без признаков травления, увеличение ×500 Figure 1. Enamel surface is brushed with fluoride-free paste and etched with 37% orthophosphoric acid. Unstructured areas don.t have signs of etching, magnification ×500

Рисунок 2. Поверхность эмали после профессиональной гигиены с использованием ультразвукового скейлера (Cavitron Select SPS, насадка 30K FSI Slimline-10) и протравливания 37% ортофосфорной кислотой. Бесструктурные участки без признаков травления и участки с неполным обнажением структуры призм, увеличение ×500 Figure 2. Enamel surface is after professional hygiene with an ultrasonic scaler (Cavitron Select SPS, 30K FSI Slimline-10 nozzle) and 37% orthophosphoric acid etching. Unstructured areas don.t have signs of etching and areas with incomplete exposure of prism structure, magnification ×500

Рисунок 3. Поверхность эмали после профессиональной гигиены с использованием пескоструйного аппарата и протравливания 37% ортофосфорной кислотой. Неоднородный рисунок протравленной поверхности преимущественно по IV типу (ямкоподобное протравливание), увеличе-ние×500

Figure 3. Enamel surface is after professional hygiene with a sandblaster and 37% orthophosphoric acid etching. There is inhomogeneous pattern of etched surface predominantly by type IV (pit-like etching), magnifica-tion×500

Рисунок 4. Поверхность эмали после препарирования мелкодисперсным бором с размером частиц 20 мкм и протравливания 37% ортофосфорной кислотой. Холмистый рельеф равномерно протравленной поверхности эмали, увеличение×500

Figure 4. Enamel surface is after preparation with fine boron with a particle size of 20 μm and 37% orthophosphoric acid etching. There is hilly relief of the uniformly etched enamel surface, magnification×500

Рисунок 5. Поверхность эмали после препарирования мелкодисперсным бором с размером частиц 20 мкм и протравливания 37% ортофосфорной кислотой. Ячеистый вид равномерно протравленной поверхности эмали, увеличение×1000

Figure 5. Enamel surface is after preparation with finely divided boron with a particle size of 20 microns and 37% orthophosphoric acid etching. There is cellular view of the uniformly etched enamel surface, magnification×1000

Сохранение апризматического слоя эмали и некачественное протравливание препятствуют образованию нужной силы адгезии на границе «шина-эмаль». В результате чего возможны такие осложнения, как разгерметизация шинирующей конструкции, нарушение её целостности, изменения со стороны твёрдых и мягких тканей, в частности возникновение гиперчувствительности, несоответствие требованиям эстетики.

Заключение

Для предупреждения возникновения осложнений в процессе эксплуатации адгезивной шинирующей конструкции наиболее эффективно применять предварительное препарирование поверхности эмали мелкодисперсным алмазным бором с размером частиц 20 мкм. Такая обработка эмали позволяет удалить бесструктурный слой, создать микроархитектонику эмали с выраженной структурой эмалевых призм, влияющей на долговечность использования шинирующей конструкции благодаря созданию качественного «гибридного» слоя.

Список литературы Варианты обработки эмали перед изготовлением адгезивной шинирующей конструкции

- Автандилов Г.Г. Медицинская морфометрия / Г.Г. Автандилов. - М.: Медицина, 1990. - 384 с.

- Вавилова Т.П. Биохимия тканей и жидкостей полости рта: учебное пособие / Т.П. Вавилова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 208 с. EDN: QKUKQH

- Гасюк А. П. Особые эпимикроскопические структуры эмали и дентина зуба / А. П. Гасюк, Т. В. Новосельцева, А. П. Костыренко // Вестник проблем биологии и медицины. - 2013. - № 4. - Т.1(104). - С. 251-252. EDN: RUWFHN

- Кузнецов Д.Л., Мельник А.А., Лазе Р., Петрикас О.А., Петрикас И.В. Влияние ультразвуковой гигиенической обработки зубов на прочность адгезивной фиксации реставраций // Стоматология. - 2013. - №92(2). - С. 36-39.

- Луцкая И. К. Клиническая возрастная гистология зуба: учебно-методич. пособие. - 2013. - 42 с.

- Луцкая И.К. Возрастная характеристика микрорельефа поверхности до и после кислотного травления // Стоматология. - 1986. - С. 9-11.

- Новак Н.В. Влияние степени зернистости алмазного бора на структуру поверхности эмали зуба // Стоматология. Эстетика. Инновации (Dentistry. Aesthetics. Innovations).- 2018.- Том 2, № 2.- С. 257-265.

- Шумилович Б. Р. Новые аспекты изучения ультраструктуры эмали и решения проблемы краевого прилегания композитов / Б. Р. Шумилович, Д. А. Кунин, В. Н. Красавин // ВНМТ. - 2013. - № 2. - С. 330-333. EDN: QZFBXT