ВАРИАНТЫ ТЕХНИКИ ОТТАЛКИВАНИЯ В ПРЫЖКАХ В ДЛИНУ У ЮНИОРОВ

Автор: О.Б. Немцев, С.А. Сорокин, М.С. Шубин, Ю.О. Кучеренко, Н.А. Немцева

Журнал: Физическая культура, спорт - наука и практика @fizicheskaya-kultura-sport

Рубрика: Теория и методика спорта

Статья в выпуске: 3, 2025 года.

Бесплатный доступ

Актуальность. Современная практика прыжка в длину даёт основания предполагать наличие выраженной специфики соотношения важнейших компонентов техники у разных прыгунов. Научно обоснованное выявление и изучение подобной специфики позволило бы создать базис для индивидуали- зации техники прыгунов в длину в соответствии с их антропоме- трическими и морфологическими особенностями. Целью исследования являлось изучение индивидуальных особен- ностей техники отталкивания в прыжках в длину с разбега у современных прыгунов. Методы исследования. Изучались особенности соревновательной деятельности 12 юниоров-прыгунов в длину (возраст 18,0 ± 0,6 года, спортивный результат 6,74 ± 0,42 м). Для оценки характеристик техники применялся двумерный видеоанализ: видеосъёмка со скоростью 240 кадров в секунду, программное обеспечение Kinovea. Для статистического анализа использовались корреляционный анализ Пирсона, иерархический кластерный анализ, однофакторный дисперсионный анализ, пост-хок тест Тьюки. Результаты исследования. В итоге кластерного анализа показателей техники прыгунов в длину были выделены три группы атлетов, не имеющих достоверных различий спортивного результата, показателей горизонтальной, вертикальной и результирующей скорости общего центра масс тела перед постановкой ноги на отталкивание, но достоверно отличающихся по этим показателям, а также углу отталкивания в конце взаимодействия с планкой. Прыгуны в выделенных кластерах были классифицированы как «раз- бегающиеся на контролируемой скорости и выполняющие мощное вертикальное отталкивание» и «разбегающиеся на индивидуально высокой скорости и выполняющие отталкивание под более острыми углами». Заключение. Результаты исследования следует учитывать при подборе индивидуальной скорости разбега у прыгунов в длину, а также при сравнении показателей техники прыжка в длину у испытуемых разного пола, возраста, квалификации.

Показатели техники прыжка в длину, скорость общего центра масс тела, угол от- талкивания, угол ноги при касании планки и отрыве

Короткий адрес: https://sciup.org/142246060

IDR: 142246060 | УДК: 796.431.22 | DOI: 1-.53742/1999-6799/3_2-25_112-118

Текст научной статьи ВАРИАНТЫ ТЕХНИКИ ОТТАЛКИВАНИЯ В ПРЫЖКАХ В ДЛИНУ У ЮНИОРОВ

Актуальность. Основы техники прыжка в длину с разбега ввиду её значимости для достижения высоких спортивных результатов глубоко и детально разработаны широким кругом авторов [4, 5 и др.]. Так, в большом числе исследований указывается, что для достижения наивысшего результата важно приобрести в конце разбега индивидуально оптимальную скорость (максимально возможную скорость, на которой спортсмен способен выполнить эффективное отталкивание), а в отталкивании сформировать также максимально возможную вертикальную скорость общего центра масс тела (ОЦМТ) с минимальными потерями горизонтальной скорости ОЦМТ, приобретённой в разбеге [3, 7 и др.]. Однако, в ряде исследований отмечается лишь средняя и слабая взаимосвязь между важнейшими характеристиками техники и спортивным результатом в прыжках в длину, которые к тому же могут значительно варьировать у разных спортсменов [2,6 и др.], имеются разрозненные данные об индивидуальных особенностях выполнения отталкивания, способных во многом определять характеристики движения ОЦМТ в момент отрыва спортсмена от опоры и, какследствие, его спортивный результат [1]. Это обусловливает актуальность поиска, верификации и осмысления индивидуальных вариантов техники прыжка в длину с разбега у современных прыгунов. В связи с этим целью исследования являлось изучение индивидуальных особенностей техники отталкивания в прыжках в длину с разбега у современных прыгунов.

Методика. Для изучения особенностей отталкивания у прыгунов в длину был проведён видеоанализ соревновательной деятельности юниоров до 20 лет на зимнем первенстве Южного федерального округа по лёгкой атлетике 2021 года. Анализировались лучшие попытки 12 прыгунов (возраст 18,0 ± 0,6 года, спортивный результат 6,74 ±0,42 м, данные о массе тела и росте были недоступны). Для съёмки использовалась видеокамера DJI Osmo Action (240 кадров в секунду, разрешение 1280 х 720 пикселей), которая располагалась в пяти метрах от планки отталкивания так, чтобы её оптическая ось была перпендикулярна плоскости движения спортсмена и располагалась на уровне линии отталкивания. Плоскостной видеоанализ осуществлялся при помощи программы Kinovea - 0.9.5. Определялись показатели, характеризующие перемещение спортсмена перед касанием планки и при отрыве от неё: горизонтальная и вертикальная составляющие скорости

ОЦМТ перед планкой («горизонтальная скорость разбега»- ГорСкорРазб- и «вертикальная скорость разбега» - ВерСкорРазб, вычислялись по разнице координат ОЦМТ в момент касания планки и за 10 кадров до него (= 0,042 с), угол постановки ноги (УголПостНоги - угол между лучом из точки касания опоры через ОЦМТ и горизонталью), горизонтальная и вертикальная скорость вылета ОЦМТ (определялись по разнице координат ОЦМТ на последнем кадре на опоре и через десять кадров после него - = 0,042 с), угол ноги при отрыве от планки (угол между лучом из точки отрыва от планки через ОЦМТ и горизонталью). Также вычислялись следующие характеристики: результирующая скорость разбега (РезСкорРазб - квадратный корень из суммы квадратов горизонтальной и вертикальной скорости ОЦМТ перед отталкиванием), результирующая скорость вылета ОЦМТ (РезСкорВыл - квадратный корень из суммы квадратов горизонтальной и вертикальной скорости вылета ОЦМТ), угол отталкивания (угол между вектором результирующей скорости вылета ОЦМТ и горизонталью), потери скорости (ПотериСкор - определялись по формуле:

ПотериСкор =

РезСкорРазб — РезСкорВыл ------* Ю0%

РезСкорРазб

Определение силы взаимосвязи между показателями горизонтальной составляющей скорости ОЦМТ перед постановкой ноги на планку для отталкивания и спортивного результата осуществлялось при помощи корреляционного анализа (вычислялся коэффициент корреляции Пирсона). Для выявления групп прыгунов, применяющих специфические варианты техники отталкивания, использовался иерархический кластерный анализ (метод Варда, разделение на кластеры по квадратам евклидовых расстояний по показателям горизонтальной, вертикальной и результирующей скорости ОЦМТ перед касанием планки и в момент отрыва от неё и углу отталкивания). Достоверность различий рассматриваемых показателей в группах выделенных кластеров оценивалась при помощи однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA). Для последующего попарного сравнения выборок показателей в разных кластерах применялся пост-хок тест Тьюки (включающий поправку на множественное сравнение). Размер наблюдаемых эффектов при однофакторном дисперсионном анализе оценивался по частичному eta-квадрату Йр): 0,01 - малый эффект, 0,06 - средний эффект, 0,14 - большой эффект. Статистическая обработка данных проводилась при помощи программы SPSS.

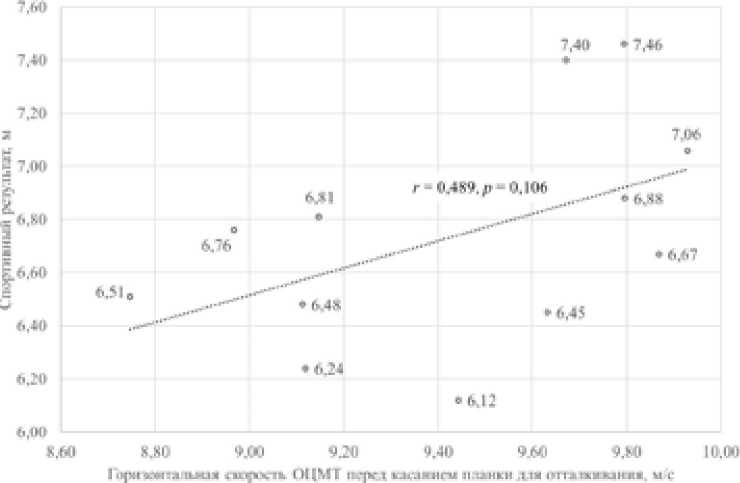

Результаты и обсуждение. Как видно на рисунке 1, несмотря на то, что, теоретически, скорость разбега в значительной степени определяет результат в прыжках в длину, показатели горизонтальной скорости ОЦМТ перед касанием планки для отталкивания и спортивный результат у обследованных прыгунов слабо связаны друг с другом - величина коэффициента корреляции не достигла достоверных величин (иными словами, нет оснований считать, что в генеральной совокупности коэффициент корреляции между этими показателями будет отличаться от нуля). Отчасти наблюдаемая слабая зависимость спортивного результата и горизонтальной скорости ОЦМТ перед отталкиванием может объясняться различной точностью попадания на планку и эффективностью приземления, однако есть также все основания считать, что отталкивание может носить выраженную специфику у разных групп прыгунов. В связи с этим изучаемая группа прыгунов была разделена на подгруппы при помощи кластерного анализа по показателям горизонтальной, вертикальной и результирующей скорости ОЦМТ до касания планки и при отрыве от неё и углу отталкивания.

В результате кластерного анализа были выделены четыре кластера прыгунов: первый кластер - 1 человек, второй кластер - два человека, третий кластер -четыре человека, четвёртый кластер - пять человек. В связи с тем, что в первый кластер попал только один прыгун, в последующем однофакторном дисперсионном анализе его показатели не учитывались, проводилось лишь их качественное (больше-меньше) сравнение с итогами ANOVA в других кластерах. Как следует из анализа данных таблицы 1, в выделенных кластерах прыгунов были зафиксированы лишь незначительные (недостоверные) различия соревновательного результата.

При этом индивидуальный результат прыгуна из первого кластера (победителя соревнований) значительно превосходил групповые средние в других кластерах. Из анализа данных таблицы также следует, что перед постановкой ноги на планку для отталкивания во втором-четвёртом кластерах прыгунов отсутствовали достоверные различия горизонтальной и вертикальной составляющей скорости ОЦМТ, а также результирующей скорости ОЦМТ. У победителя соревнований отмечена лишь четвёртая среди всех участников горизонтальная скорость ОЦМТ при постановке ноги на отталкивание, но самая высокая вертикальная и вторая - результирующая скорости ОЦМТ. Недостоверно различались во втором-четвёртом кластерах и величины угла постановки ноги на отталкивание. У прыгуна из первого кластера зафиксирован самый острый угол постановки ноги на планку - иными словами, его постановка толчковой ноги меньше, чем у остальных прыгунов, соответствовала рекомендации ставить ногу «под себя». Таким образом, кластерный анализ позволил выделить три кластера прыгунов, имеющих незначительные различия горизонтальной, вертикальной и резуль-

Рисунок 1.

Взаимосвязь спортивного результата и горизонтальной скорости ОЦМТ при постановке ноги на планку для отталкивания у обследованной группы прыгунов в длину

Таблица 1 - Спортивный результат и характеристики техники спортсменов из разных кластеров перед отталкиванием (среднее арифметическое ± стандартное отклонение)

|

Характеристики |

Величины в кластерах |

Достоверность различий, p(t) |

|||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

||

|

Результат, м |

7,46 |

6,64 ± 0,18 |

6,76 ± 0,24 |

6,62 ± 0,52 |

0,874 |

|

ГорСкорРазб, м/с |

9,79 |

8,86 ± 0,16 |

9,51 ± 0,45 |

9,53 ± 0,26 |

0,094 |

|

ВерСкорРазб, м/с |

1,58 |

0,84 ± 0,44 |

0,95 ± 0,25 |

1,09 ±0,20 |

0,488 |

|

РезСкорРазб, м/с |

9,92 |

8,90 ± 0,11 |

9,56 ± 0,44 |

9,60 ± 0,27 |

0,082 |

|

УголПостНоги, ° |

59,8 |

61,0 ±0,6 |

63,2 ± 3,2 |

65,1 ± 2,9 |

0,254 |

тирующей скорости ОЦМТ перед постановкой ноги на планку для отталкивания, а также угла постановки ноги на отталкивание. Спортсмен из первого кластера (победитель соревнований) значительно превосходил остальных прыгунов по вертикальной скорости ОЦМТ перед касанием планки для отталкивания и ставил ногу на отталкивание под более острым углом.

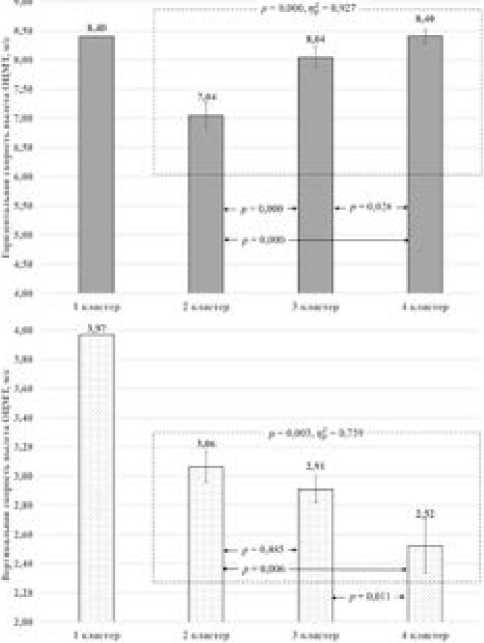

Между тем существенные различия показателей горизонтальной, вертикальной и результирующей скорости зафиксированы во втором-четвёртом кластерах по завершении отталкивания - в момент отрыва от планки. Так, на рисунке 2 видно, что горизонтальная составляющая скорости вылета ОЦМТ достоверно увеличивается от второго кластера к четвёртому.

Рисунок2. Горизонтальная (слева) и вертикальная (справа) составляющие скорости вылета ОЦМТ в разных кластерах прыгунов

Величина частичного eta-квадрата позволяет считать обнаруженные различия большими. Вертикальная же составляющая скорости вылета ОЦМТ, наоборот, достоверно убывает от второго кластера к четвёртому при большом размере эффекта. Это позволяет классифицировать спортсменов второго кластера как выполняющих мощное вертикальное отталкивание на контролируемой горизонтальной скорости («мощные»), а четвёртого кластера - как выполняющих разбег с индивидуально высокой скоростью, не позволяющей им выполнить мощное вертикальное отталкивание («быстрые»). Иными словами, возможно, часть спортсменов из четвёртого кластера не справляется с гори зонтальной скоростью, приобретённой в разбеге, и не может эффективно оттолкнуться вверх. Спортсмены из третьего кластера могут быть отнесены к промежуточной группе между вторым и четвёртым кластером: они достоверно превзошли прыгунов второго кластера по показателю горизонтальной скорости вылета ОЦМТ, лишь недостоверно уступив им по показателю вертикальной скорости вылета ОЦМТ (рисунок 2). При этом горизонтальная скорость вылета ОЦМТ у спортсмена из первого кластера была ниже, чем у трёх спортсменов из четвёртого кластера («быстрые»), а его вертикальная скорость вылета ОЦМТ оказалась намного больше, чем у любого из наблюдавшихся прыгунов. Это позволяет отнести победителя соревнований к более ярко выраженному типу «мощных» спортсменов, чем это наблюдалось во втором кластере, обладающим, однако, относительно высокой горизонтальной скоростью в конце разбега.

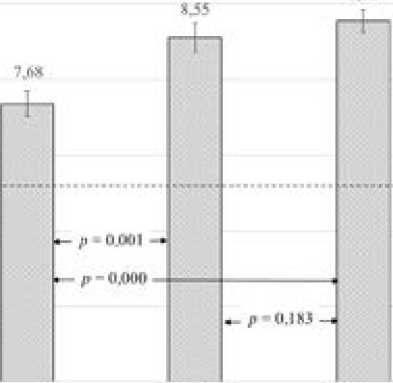

Относительно большие величины горизонтальной составляющей скорости вылета ОЦМТ (чем вертикальной) определили подобные наблюдавшимся у них различия результирующей скорости вылета ОЦМТ со второго по четвёртый кластер: её величина достоверно увеличивалась от второго к четвёртому кластеру при большом размере эффекта (рис. 3). Впрочем, значительные различия вертикальной составляющей вылета ОЦМТ между третьим и четвёртым кластерами, вероятно, обусловили отсутствие достоверных различий результирующей скорости вылета ОЦМТ в этих кластерах. Значительная вертикальная скорость ОЦМТ, приобретённая прыгуном из первого кластера за время отталкивания, позволила ему показать и наивысшую результирующую скорость вылета ОЦМТ (рис. 3) среди всех исследовавшихся спортсменов. Напомним, при постановке ноги на планку для отталкивания этот спортсмен имел вторую результирующую скорость ОЦМТ среди всех наблюдавшихся прыгунов.

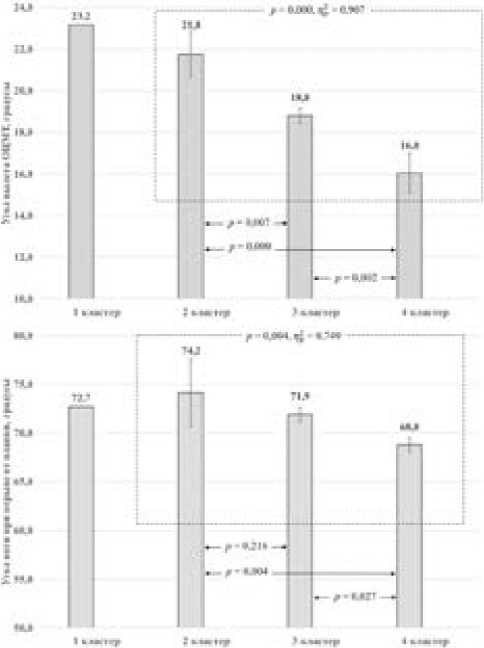

Отмеченная динамика показателей горизонтальной и вертикальной скорости вылета ОЦМТ у прыгунов в кластерах со второго по четвёртый обусловила соотношение у них угла отталкивания (угла между вектором результирующей скорости и горизонталью): он достоверно уменьшался от второго кластера к четвёртому при большом размере эффекта и достоверными различиями между всеми сравниваемыми парами кластеров (рисунок 4). Также вероятно, что попытка приобрести большую вертикальную скорость за время отталкивания сказалась на положении толчковой ноги спортсменов: угол толчковой ноги в момент отрыва от планки достоверно увеличивается от четвёртого кластера ко второму при большом размере эффекта (рисунок 4).

Отметим, что попарное сравнение величин угла толчковой ноги в кластерах со второго по четвёртой дало результаты, подобные полученным при попарном сравнении показателей вертикальной скорости в момент отрыва от опоры: различия достоверны между показателями второго и четвёртого и третьего и четвёртого кластеров и недостоверны - между показате-

Рисунок 3.

Результирующая скорость вылета ОЦМТ у прыгунов разных кластеров

/г ■ АДЙ. ^ - Н.ЯЯ? • ■

К.7М

лями второго и третьего кластеров (рисунки 2 и 4). Это в целом отражает тесную взаимосвязь этих показателей техники отталкивания.

Рисунок 4. Угол отталкивания и угол толчковой ноги в момент отрыва от планки у прыгунов разных кластеров

В то же время угол толчковой ноги в момент отрыва от планки у прыгуна из первого кластера, показавшего наивысшую вертикальную скорость ОЦМТ в этот момент, оказался лишь третьим в исследуемой группе спортсменов, что, вероятно, является высоким показателем также и горизонтальной скорости ОЦМТ у него.

В заключение отметим также, что у спортсменов из разных кластеров не отмечено достоверных различий показателей потери результирующей скорости ОЦМТ (6,4%, 13,7 ± 0,7%, 10,4 ± 4,7 и 8,5 ± 3,8 в кластерах с первого по четвёртый, соответственно, р = 0,322) от момента постановки ноги на отталкивание до момента отрыва от опоры, так же как и горизонтальной составляющей скорости ОЦМТ (14,3%, 20,5 ± 1,1%, 15,32 ± 4,77% и 11,77 ± 3,36% в кластерах с первого по четвёртый, соответственно, р = 0,066). Однако, тенденция показателей в целом (уменьшение величин потери скорости ОЦМТ от второго к четвёртому кластеру), а также величины p(t) (особенно при сравнении показателей горизонтальной составляющей скорости ОЦМТ - 0,066) позволяют считать обоснованным повышенное внимание к этим элементам техники в исследованиях подобного характера.

Заключение. Таким образом, итоги кластерного анализа показателей техники прыгунов в длину позволили выделить три группы прыгунов, не имеющих достоверных различий спортивного результата (6,64 ± 0,18, 6,76 ± 0,24 и 6,62 ± 0,52 м, р = 0,874), показателей горизонтальной (8,86 ± 0,16, 9,51 ± 0,45 и 9,53 ± 0,26 м/с, р = 0,094), вертикальной (0,84 ± 0,44,0,95 ± 0,25 и 1,09 ± 0,20 м/с, р = 0,488) и результирующей (8,90 ± 0,11, 9,56 ± 0,44 и 9,60 ± 0,27 м/с, р = 0,082) скорости ОЦМТ перед постановкой ноги на отталкивание, но достоверно отличающихся по этим показателям в конце взаимодействия с планкой для отталкивания (рот0,000 до 0,003). Это позволяет сделать некоторые заключения, которые в общем виде сводятся к следующему: 1) разные прыгуны имеют различные субъективно комфортные соотношения горизонтальной и вертикальной составляющих скорости ОЦМТ в моменты касания планки и отрыва от неё; 2) не получено доказательств того, что то или иное соотношение горизонтальной и вертикальной составляющей скорости ОЦМТ перед отталкиванием и после него является предпочтительным и ведёт к увеличению дальности прыжка, подобные соотношения скоростей и, как следствие, углов отталкивания и толчковой ноги в момент отрыва от планки для отталкивания обусловлены скорее индивидуальными особенностями прыгунов; 3) есть основания считать, что при сравнении в научных исследованиях характеристик техники у разных групп прыгунов в длину (разного пола, возраста, квалификации и т.п.) помимо названных факторов на результаты может оказывать влияние соотношение в сравниваемых группах числа спортсменов, предпочитающих субъективно быстрый разбег и возможное на такой скорости вертикальное отталкивание и практикующих разбег на контролируемой скорости и мощное вертикальное отталкивание, иными словами, наблюдаемые между группами различия (или их отсутствие) могут быть обусловлены индивидуальными предпочтениями спортсменов в группах, а не действием изучаемого фактора.