Вариативность адаптации практик жизнеобеспечения в этнокультурной памяти потомков украинских крестьян-переселенцев конца XIX - начала ХХ вв. (на примере юга Западной Сибири и Приморья)

Автор: Федоров Р.Ю.

Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv

Рубрика: Трансформации идентичности и этнокультурной памяти народов Азиатской России в конце XIX-XX вв.

Статья в выпуске: 4 (66), 2023 года.

Бесплатный доступ

На примере Одесского района Омской области и Хорольского района Приморского края в статье рассматриваются особенности адаптации практик традиционной культуры жизнеобеспечения и хозяйственной деятельности, нашедшие свое отражение в этнокультурной памяти потомков украинских крестьян-переселенцев конца XIX - начала ХХ вв. Автор приходит к выводу, что вариативность адаптационных процессов у исследованных групп переселенцев была преимущественно обусловлена особенностями природно-климатических условий, а также доступностью имевших важное значение в традиционной системе жизнеобеспечения локальных природных ресурсов.

Украинские переселенцы, западная сибирь, дальний восток, этнокультурная память, культура жизнеобеспечения, адаптационные процессы

Короткий адрес: https://sciup.org/170201882

IDR: 170201882 | УДК: 394 | DOI: 10.24866/1997-2857/2023-4/30-41

Текст научной статьи Вариативность адаптации практик жизнеобеспечения в этнокультурной памяти потомков украинских крестьян-переселенцев конца XIX - начала ХХ вв. (на примере юга Западной Сибири и Приморья)

В истории аграрного освоения Сибири и Дальнего Востока, осуществлявшегося российским государством в конце XIX – начале ХХ вв., переселение каждой отдельной группы крестьян на новое место, расположенное в тысячах километрах от их родины, можно рассматривать в качестве уникального адаптационного опыта. Эта уникальность складывалась из схожести или различий климатических условий, природных ресурсов, особенностей социально-экономического уклада и этнического окружения в местах выхода и вторичного заселения. Изучение подобной вариативности адаптационных процессов представляет большой исследовательский интерес ввиду того, что оно дает возможность установить, какие внешние факторы оказали детерминирующее влияние на особенности сохранения или трансформаций определенных компонентов хозяйственной деятельности и культуры жизнеобеспечения крестьян-переселенцев. Одна из методологических проблем подобных исследований состоит в том, что документальные источники, отражающие демографические изменения и хозяйственную деятельность в местах проживания переселенцев, часто не дают возможности в полной мере осмыслить всю сложность этнокультурных аспектов адаптации. В этой ситуации высокую продуктивность приобретает изучение рефлексии практик адаптации в этнокультурной памяти потомков переселенцев. По определению Е.Ф. Фурсовой, под этнокультурной памятью подразумевается «совокупность многообразных представлений/знаний людей о прошлом своего народа/группы, традициях и обычаях родного края. Этнокультурная память, таким образом, включает представления и знания о своей традиционной культуре, индивидуальные или коллективные, по сути – символическую репрезентацию реального прошлого» [18, с. 948]. В этом плане воспоминания, сохранившиеся в памяти представителей третьего поколения потомков крестьян-переселенцев, услышанные от их родителей, бабушек и дедушек, можно рассматривать в качестве информативного источника, дающего возможность в ретроспективном виде реконструировать особенности адаптации, имевшие место в определенных населенных пунктах и районах.

Данная статья посвящена сравнительному анализу адаптационных процессов у украинских крестьян-переселенцев конца XIX – начала

ХХ вв. и последующих поколений их потомков, проживавших в двух регионах, находящихся на значительном удалении друг от друга и имеющих разные природно-климатические условия.

Рассмотренный в исследовании Одесский район Омской области находится на юге Западной Сибири в зоне резко-континентального климата со скудным увлажнением, холодной зимой с незначительным количеством осадков и умеренно-теплым летом. Для территории района типичны находящиеся на удалении от рек степные ландшафты, в которых периодически могут образовываться лишь небольшие временные озера. На протяжении длительного времени эта местность оставалась слабозаселенной и преимущественно использовалась для кочевого скотоводства проживавших поблизости казахов. В результате крестьянских переселений на территории района были основаны деревни Благодаровка (1900 г.), Одесское (1904 г.), Бур-няковка (1905 г.), Побочино (1906 г.), Белосток (1906 г.), Ганновка (1907 г.), Лукьяновка (1908 г.), Громогласово (1908 г.), Брезицк (1908 г.), Желанное (1909 г.), Славгородка (1909 г.), Орехово (1909 г.), Гришковка (1910 г.) и др. [13].

Территория Хорольского района Приморского края находится в зоне умеренно-муссонного климата, для которого характерны влажное дождливое лето и холодная зима. Эта местность, в которой преобладают лесостепные и горнолесные ландшафты, начала целенаправленно осваиваться с конца 1870-х гг. – вначале казаками, позднее (с середины 1880-х гг.) прибывшими морем крестьянами [3]. Первыми русскими поселениями, расположенными на территории района, стали станицы Благодатное (1879 г.) и Василье-Егоровское (1879 г.), деревни Вознесенка (1885 г.), Поповка (1885 г.), Девица1 (1886 г.), Бельмановка (1897 г.), Лучки (1903 г.), Петровичи (1906 г.), Сиваковка (1907 г.), Новая Бельмановка (1909 г.) и др. [3, с. 5–21]. Село Хороль, ставшее впоследствии районным центром, было основано в 1891 г. переселенцами из местечка Хорол Полтавской губернии [8, с. 12].

Характерной особенностью крестьянских переселений конца XIX – начала ХХ вв. на территорию Одесского района Омской области и Хорольского района Приморского края являлось доминирование в них выходцев из Полтавской, Черниговской, Харьковской, Екатери- нославской и ряда других губерний, в которых проживали украинцы. Данное обстоятельство дает возможность провести сравнение стратегий адаптации выходцев из одних регионов в разных природно-климатических условиях. Основная задача настоящей статьи состоит в оценке стойкости привнесенных из мест выхода переселенцев исходных особенностей традиционной хозяйственной деятельности и культуры жизнеобеспечения, для воспроизводства которых использовались локальные природные ресурсы и ручной труд местных жителей.

Особенности адаптационных процессов у украинских крестьян-переселенцев, проживавших на юге Омской области, ранее были рассмотрены в работах А.Л. Чередникова [19], Т.М. Назарцевой [11], Д.Г. Коровушкина [9; 10], М.А. Жигуновой [6], Ю.Н. Ефремовой [5], Ю.С. Новиковой и И.В. Черновой [12], в коллективной монографии «Семья и семейный быт украинского сельского населения Западной Сибири в конце XIX–XX вв.» [4] и в некоторых других публикациях сибирских этнологов. Адаптация украинских переселенцев в Приморье была разносторонне исследована Ю.В. Аргудяевой [1]. Ценные этнографические материалы, собранные на территории Хороль-ского района Приморского края, были введены в научный оборот С.А. Ищенко в книге «За судьбой в Приморье: история хорольских переселенцев» [8]. Особенности традиционной одежды украинских крестьян-переселенцев Приморья, включая Хорольский район, были исследованы И.В. Стрельцовой [14; 15]. Однако, несмотря на наличие этих публикаций, в изучении адаптации украинских крестьян-переселенцев, проживавших на территории азиатской части России, остается множество пробелов. В частности, на сегодняшний день еще не предпринимались попытки сравнительных исследований практики адаптации культуры жизнеобеспечения и хозяйственной деятельности переселенцев в условиях юга Западной Сибири и Приморья.

Источниковая база исследования опирается на материалы этнографических экспедиций, проведенных автором на территории Одесского района Омской области (июль 2022 г.) и Хо-рольского района Приморского края (сентябрь 2022 г.)2. В ходе них были взяты интервью у представителей потомков украинских переселенцев, рожденных в период с конца 1930-х по 1960-е гг., а также подвергнуты анализу краеведческие публикации и рукописные воспоминания, в которых отражены проявления этнокультурной памяти местных жителей. В основу методологии исследования был положен сравнительно-исторический метод, в соответствии с которых было проведено сравнение путей адаптации культуры жизнеобеспечения переселенцев в двух исследованных районах в период с конца XIX по начало XXI вв., а также их сопоставление с этнографическими описаниями, сделанными в местах выхода переселенцев.

Адаптация к новымприродно-климатическим условиям

Анализ полевых материалов и письменных источников указывает на то, что адаптация исходных особенностей культуры жизнеобеспечения и хозяйственной деятельности переселенцев к новым природно-климатическим условиям нередко требовала больших усилий. Как правило, особенно сложными были первые годы адаптации, в которые переселенцам часто не хватало знаний об особенностях местной природной среды. К примеру, на территории обоих районов наводнения нередко становились причиной переноса на другое место поселений, которые были основаны на отведенных переселенцам участках. Ограниченные знания об оптимальном времени посева и уборки сельскохозяйственных растений, особенностях местных почв и режима их увлажнения нередко приводили к неурожаям.

Благодаря тому, что переселения из Украины на территорию Одесского района Омской области и Хорольского района Приморского края эпизодически продолжались в советское время, в ходе полевых исследований нам удалось зафиксировать субъективные впечатления людей, отражающие момент знакомства с новым климатом и природой. Люди, переселившиеся из Украины на территорию Одесского района Омской области, отмечали, что его климат более сухой. Это позволяло легче, чем на родине, переносить морозные зимы: «Здесь зима для меня –25оС, мне нормально, а там –7оС – –8оС – насквозь продувает. Сыро, и вообще холодно.

область) А.И. Лонскому и методисту Историко-краеведческого музея им. И.Д. Бронниковой (с. Хороль, Приморский край) О.В. Антонюк за активную помощь в сборе полевых материалов.

Здесь воздух совсем другой, очень хороший воздух здесь, там тяжелый воздух» (Полевые материалы автора, далее – ПМА. 2022 г., д. Ган-новка, Одесский р-н, Омская область). В то же время, по сравнению с Украиной, местные почвы были менее плодородными и сложными для обработки ввиду того, что из-за недостатка влаги они были твердыми. Все насаждения требовали полива, тогда как на родине переселенцев из-за частных дождей огороды не было принято поливать. Помимо этого, отличительной особенностью нового места был значительно более короткий период, благоприятный для проведения сельскохозяйственных работ, а также меньший размер выраставших здесь деревьев и кустарников. В особенности это касалось таких привычных для украинцев плодовых древесных растений, как вишня, яблоня и черешня. При этом привезенные из Украины сорта винограда, сливы и груши не удавалось выращивать в новых условиях, а акклиматизированные аналоги ряда плодово-ягодных культур имели существенные различия по качеству и вкусу. По сравнению с Одесским районом Омской области природно-климатические условия Хорольского района Приморского края были более благоприятными для выращивания яблонь, вишни, сливы, смородины, малины и др. Среди непривычных особенностей климата в воспоминаниях потомков переселенцев чаще всего отмечается его более высокая, чем на родине, влажность, обильные осадки и тайфуны в летнее и осеннее время.

На территории Одесского района Омской области из сельскохозяйственных культур переселенцы в основном выращивали пшеницу, ячмень, овес и гречиху. Эти культуры также получили широкое распространение и на территории Хорольского района Приморского края, но здесь помимо них также активно выращивались рожь, просо и соя (последнюю переселенцы научились выращивать у китайцев) [1, с. 56; 8, с. 124]. Характеризуя особенности земледелия украинских переселенцев, В.К. Арсеньев и Е.И. Титов подчеркивали, что «если у великоросса мы наблюдаем тенденцию сеять рожь, то у украинца – всегда пшеницу, даже в тех случаях, когда он забрался слишком север-но; но ничто так ярко не отражает места выхода украинцев, как их бахчи с арбузами, дынями и неизменными всюду подсолнухами» [2, с. 15]. При этом для обоих районов было характерно преобладание таких видов огородных культур, как картофель, капуста, морковь, свекла, лук, тыква, огурцы, помидоры, фасоль, горох, подсолнухи и мак.

В Одесском районе Омской области переселенцы основывали свои поселения в безлесной местности, в которой лишь в отдельных местах произрастали березовые колки. Таким образом, озеленение приусадебных участков и улиц деревень изначально осуществлялось древесными растениями-интродуцентами. Переселенцы везли из Украины черенки тополя, высаживая их рядом с домом. Среди плодово-ягодных деревьев наибольшее распространение получила дикая яблоня и смородина. Сегодня, когда многие основанные переселенцами деревни прекратили свое существование, в степи о них напоминают лишь некогда посаженные их жителями тополя и клены. На территории Хороль-ского района Приморского края в местах, где были основаны переселенческие деревни, преобладали лиственные леса, в которых произрастали вязы (ильмы), дубы и ясени. Первые поколения переселенцев высаживали вдоль улиц тополя, вязы, ивы [8, с. 129]. Во второй половине ХХ в. помимо этих деревьев в озеленении деревенских улиц также использовали клен и осину. На приусадебных участках часто устраивались сады, в которых выращивали яблони, груши, сливы, малину, смородину, крыжовник и др. Начиная с середины 1930-х гг. в Одесском и Хорольском районах широкое распространение получили колхозные сады. На территории обоих районов в приусадебном животноводстве у украинских переселенцев наибольшее распространение имело разведение кур, гусей, свиней, коров и овец.

Жилище

Исследователь народной архитектуры украинцев П.Г. Юрченко выделял три основные природно-климатические зоны, особенности которых оказали влияние на доминирующие материалы, используемые для строительства народного жилища. Для покрытых лесами северных регионов Украины были характерны деревянные срубные или каркасные конструкции. При этом преобладание во многих районах лиственных пород дерева придавало срубным постройкам украинцев специфические черты. К ним можно отнести разные размеры венцов, сделанных из крупных неровных стволов дуба, граба, ольхи, липы и других лиственных деревьев, которые впоследствии обмазывались снаружи глиной. Поэтому, как отмечалось исследователями, «в русском народном жилище венец является как бы модулем в архитектуре здания, а в народной архитектуре Украины характер сруба в плоскости стены теряется и выявляется только в углах здания» [20, с. 37]. Для средней лесостепной полосы было свойственно разнообразие строительных материалов, которые включали дерево, глину, камыш и солому [20, с. 7]. В безлесных южных районах Украины широко применялось строительство домов из глиносоломенной смеси, которую в Сибири и на Дальнем Востоке называли саманом. При этом, как отмечал Д.К. Зеленин, «глина – строительный материал, настолько привычный для украинца, что свой дом, даже сложенный из бревен, он также обмазывает и снаружи и внутри глиной, благодаря чему такие дома также называют мазанки» [7, с. 291].

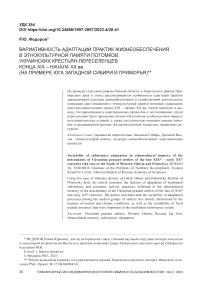

По сохранившимся воспоминаниям, первоначально многие переселенцы, обосновавшиеся на территории Одесского района Омской области и Хорольского района Приморского края, строили временные виды жилища, которые называли землянками. Как правило, это были небольшие дома без фундамента с земляным полом. Стены такого дома могли быть сделаны из дерна, самана или в виде каркасной конструкции из стволов и ветвей лиственных пород деревьев, которые обмазывались глиной. Однако в дальнейшем народное жилище проживавших в этих районах украинских переселенцев получило разные пути развития. Ввиду отсутствия в степной местности строительного леса, жители переселенческих деревень, основанных на территории Одесского района Омской области, преимущественно строили саманные дома (Рис. 1). Как правило, они состояли из двух комнат и сеней. В доме устанавливалась одна русская печь или две небольшие печи из кирпича-сырца с чугунными плитами. Для растопки печей чаще всего использовали кизяки (прессованный высушенный навоз), хворост, солому и засохшую ботву от овощей. Первоначально крыши домов покрывались дерном или соломой. Позднее крыши стали крыть дранкой. До середины ХХ в. лишь некоторые, наиболее зажиточные крестьяне крыли крыши листовым железом. Эту ситуацию хорошо иллюстрирует следующий рассказ, зафиксированный на территории Одесского района: « Мой прадед, проживавший в деревне Гришковка, был работящим человеком. Накрыл крышу жестью.

Здесь в Желанном его предупредили: “Митрофан, тебя раскулачивать будут!” И он рванул обратно, прошел 18 километров, за ночь с сыновьями убрали эту жесть, ее куда-то закопали, накрыли по новой все, положили дерн. Приезжают раскулачивать. “За шо?” – “Вот написано, что ты богатей, у тебя крыша жестяная”. – “ Да яка ж она жестяная, те ж брешут!”» (ПМА. 2022 г., с. Желанное, Одесский р-н, Омская область). Начиная с 1960-х гг. крыши начали покрывать рубероидом или шифером. В Одесском районе потомки переселенцев продолжали строить саманные дома до 1990-х гг., когда в условиях рыночной экономики стали появляться возможности для строительства из привозных материалов, включая кирпич и обработанную древесину.

Рис. 1 . Саманный дом в с. Желанное Одесского района Омской области: а) общий вид; б) фрагмент кладки самана и штукатурки. Фото Р.Ю. Федорова

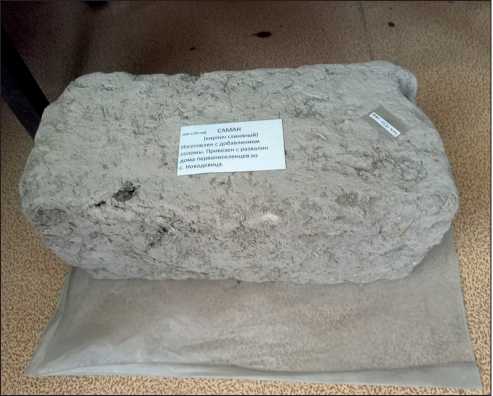

Несмотря на то, что в настоящее время на территории Хорольского района нами не было обнаружено саманных домов, сохранившиеся письменные и материальные свидетельства указывают на то, что первое поколение переселенцев имело опыт их строительства. Так, в соответствии с описаниями, сделанными С.А. Ищенко, некоторые хорольские переселенцы называли свои дома «саманками» [8, с. 12]. В собрании Хорольского историко-краеведческого музея хранится саманный кирпич, изготовленный первопоселенцами села Новодеви-ца (Рис. 2).

Рис. 2. Саманный кирпич из дома первопоселенцев с. Новодевица Хорольского района Приморского края в собрании Историко-краеведческого музея им. И.Д. Бронниковой (с. Хороль).

Фото Р.Ю. Федорова

Как отмечали современники крестьянских переселений в Приморье – В.К. Арсеньев и Е.И. Титов, «поселившись в стране, изобилующей лесом, украинцы, в большинстве случаев, строят свои хаты (мазанки) из глины, а крыши кроют соломой, пол жилища имеют земляной и печку складывают из сырца» [2, с. 14]. Однако уже представители первого поколения переселенцев начали отдавать предпочтение жилым и хозяйственным постройкам из дерева, которое являлось более практичным материалом. При этом, как констатируют исследователи истории Хорольского района, «если в начале освоения Южно-Уссурийского края на сравнительно небольшом удалении от берегов Ханки было достаточно леса, то к 1880-м годам положение изменилось к худшему. Регулярные сезонные палы и бессистемная рубка постепенно привели к тому, что практически все Приханковье, и так не богатое лесом, лишилось его» [8, с. 118– 119]. В этой ситуации качественный строительный лес находился на значительном удалении от основанных деревень, поэтому большая часть переселенцев могла позволить себе строительство жилых и хозяйственных постро- ек лишь из «ильмового, ясеневого и дубового леса» [8, с. 117]. После 1900 г. строительный лес стали привозить из Черниговской казенной дачи. Дома начали строить на две половины. В дальней половине был деревянный пол, а в передней – земляной [8, с. 166].

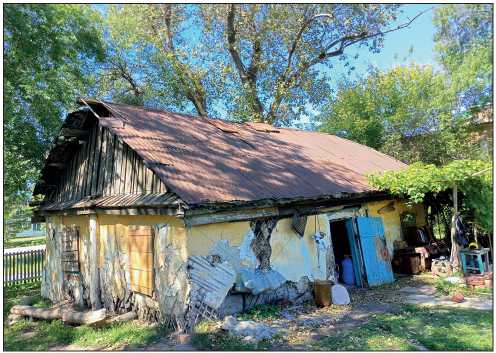

В ходе полевого исследования, проведенного в 2022 г. в селе Хороль, нами был осмотрен, по всей видимости, старейший сохранившийся в нем дом. На его потолочной балке был вырезан крест и указан год постройки – 1894. В процессе строительства дома и его последующих перестроек были использованы разные материалы, включая бревна лиственных пород деревьев, лозу и дранку, которые с внешней стороны были обмазаны глиной. Такие дома местные жители называли мазанками (Рис. 3).

Рис. 3. Один из старейших домов с. Хороль Хорольского района Приморского края, датированный 1894 г. Фото Р.Ю. Федорова

Первоначально в большинстве домов устанавливались русские печи. Как и в Одесском районе Омской области, первопоселенцы преимущественно использовали для растопки печи кизяки и солому, пользуясь дровами лишь во время выпекания хлеба. На территории Хороль-ского района переселенцы первоначально покрывали крыши домов соломой или камышом, но уже представители их первого поколения начали широко использовать для этих целей цинковое железо, которое привозилось из Харбина [8, с. 129].

Большинство строительных приемов и технологий, которые были привнесены переселенцами из мест выхода, постепенно перестало воспроизводиться начиная с середины ХХ в. К примеру, по воспоминаниям местных жителей, в 1950-е гг. для прибывающих в результа- те новой волны плановых переселений на территорию района людей дома часто строились бригадами колхозов, при этом древесина для их строительства доставлялась из других районов Приморского края. Таким образом, в этот период колхозы часто помогали прибывавшим в них людям строительными материалами и рабочей силой. В то же время некоторые потомки переселенцев отмечали, что в их деревнях бревенчатые дома до 1970-х гг. обмазывали снаружи глиной и белили, как это было принято на родине их предков.

Пища

В отличие от жилища, адаптация культуры питания украинских переселенцев в Одесском районе Омской области и Хорольском районе Приморского края носила во многом сходные черты. На территории обоих районов переселенцы предпочитали выпекать пшеничный хлеб. Среди мучных блюд широкое распространение имели блины, галушки и вареники. Из выпечки преобладали пирожки с картофелем, капустой, фасолью, пасленом, тыквой, яблоками, а также сдобные булочки на молоке и пампушки, которые подавались к борщу. Важной частью рациона первого поколения переселенцев были каши из пшена. Позднее помимо них широкое распространение также получили каши из гречихи и тыквы. Для приготовления овощных блюд чаще всего использовались картофель и капуста. Картофель жарили или отваривали в мундирах, тогда как капусту преимущественно тушили. Помимо этого, широкое распространение имело употребление капусты в квашеном виде. Огурцы и помидоры засаливались на зиму в бочках. Среди употребляемого в пищу мяса преобладала свинина, которая использовалась для приготовления супов, холодца, жарилась или тушилась с картофелем или капустой. Большое распространение имели свиные колбасы, включая кровяные, которые чаще всего начинялись гречневой крупой, смешанной с топленым свиным жиром или кусочками сала. Свиное сало широко использовалось в качестве самостоятельного продукта и ингредиента для приготовления разных блюд. Наиболее распространенным видом супа являлся борщ. Помимо него переселенцы часто готовили постный суп – капустняк и затирки, основными ингредиентами для которых были мука или картофель с яйцом. Из молока делали сметану, творог и сливочное масло. Среди напитков широкое распро- странение имели хлебный и свекольный квас, а также кисели из сухофруктов, для приготовления которых чаще всего использовались сушеные ранетки.

Различия в рационе питания украинских переселенцев, проживавших в Одесском и Хо-рольском районах, в основном были обусловлены особенностями локальных биоресурсов, которые использовались в собирательстве, охоте и рыбной ловле. На территории Одесского района отсутствовали водоемы, однако после наводнений некоторые низины на протяжении нескольких лет заполнялись водой и превращались в озера, в которых начинали водиться караси, икра которых переносилась из других водоемов утками и другими водоплавающими птицами. В этой ситуации употребление переселенцами в пищу рыбы носило эпизодический характер. Местные жители занимались сбором грибов и ягод, которые произрастали в находившихся вблизи деревень березовых колках, однако ввиду того, что подавляющую часть территории района занимали безлесные степи, собирательство играло незначительную роль в промысловом хозяйстве переселенцев. В Хо-рольском районе благодаря обилию рек и болот, а также непосредственной близости озера Ханка рыбная ловля стала занимать заметное место в жизнеобеспечении переселенцев и их потомков. Местные жители чаще всего ловили сазана, сома, карася, верхогляда и др. Благодаря обилию рыбы важным элементом рациона переселенцев стала уха. Верхогляд в основном использовался для приготовления котлет. Пойманную рыбу заготавливали в соленом, копченом и вяленом виде. Помимо рыбной ловли в жизни выходцев из Украины, проживавших на территории Хорольского района, заметно возросла роль охоты. Окрестные леса давали широкие возможности для собирательства ягод и грибов.

Во второй половине ХХ в. в связи с развитием в сельской местности сети продуктовых магазинов стала нарастать тенденция к использованию в культуре питания потомков переселенцев покупных круп, муки, мяса, рыбы, кондитерских изделий и ряда других продуктов. Несмотря на это, такие традиционные элементы украинской кухни, как борщ, жаренные и тушеные блюда из овощей и свинины, галушки, сало, домашние кровяные колбасы и др. продолжают готовиться во многих семьях потомков переселенцев.

Одежда

Среди традиционных компонентов культуры жизнеобеспечения переселенцев одежда претерпела наиболее быстрые трансформации. Эта ситуация была обусловлена рядом факторов. В первую очередь следует отметить, что к концу XIX – началу ХХ вв., на которые пришелся пик крестьянских переселений, для территории Украины стала характерной тенденция к проникновению в сельский быт образцов одежды, присущих горожанам [16, с. 223]. Судя по дошедшим до нас сведениям, отдельные представители первого поколения переселенцев, проживавших на юге Западной Сибири и в Приморье, использовали для изготовления одежды такие покупные ткани, как ситец, шелк, сатин, хлопок, коленкор, перкаль и др. [11; 15, с. 66]. На территории Одесского района Омской области довольно быстрый отказ переселенцев от домотканой одежды был обусловлен тем, что местные природно-климатические условия были неблагоприятными для развития льноводства, тогда как выращиваемая переселенцами конопля больше подходила для изготовления грубых тканей, которые чаще использовались в хозяйственной деятельности. Исключение могли составлять выходцы из Полтавской губернии, среди которых было распространено изготовление рубах из конопляного полотна [17, с. 242]. Несмотря на то, что первопоселенцы Хорольского района Приморского края шили домотканую одежду из льняного и конопляного полотна, оно во многих семьях достаточно быстро стало заменяться на покупные ткани. При этом шерсть овец и других животных более длительное время использовалась в качестве локального сырья для изготовления некоторых видов одежды.

Традиционные комплексы одежды переселенцев из разных украинских губерний имели свои вариативные особенности. Основой мужской одежды первопоселенцев были рубаха и штаны. Среди основных элементов женской одежды в воспоминаниях потомков переселенцев чаще всего упоминались рубаха (сорочка), безрукавка-керсетка, кофта, фартук, юбка и др. Из зимней одежды наибольшее распространение имели тулупы (кожухи) и полушубки из овчины. Среди женских головных уборов преобладали домотканые, ситцевые или шерстяные платки, из мужских – различные виды шапок на меху или вате. На территории Западной Сибири украинские переселенцы носили кожаную обувь (сапоги-чоботы, постолы, черевики) [17, с. 264]. Помимо них в Приморье среди обуви, которую использовали первые поколения переселенцев, упоминались заимствованные у народов Дальнего Востока ичиги и олочи. У выходцев из Черниговской губернии широкое распространение имели лапти. Начиная с 1920-х гг. для жителей Одесского района Омской области стали доступны кожаные сапоги и ботинки, которые изготавливались на открытых в соседних крупных населенных пунктах артелях и фабриках. Многие сельские жители носили валенки, которые являлись заимствованием у русского старожильческого населения. В этот период у жителей деревень Хорольского района Приморского края из обуви наибольшее распространение получили кожаные ботинки, сапоги и валенки (катанки) [15, с. 93].

Анализируя трансформации традиционной одежды украинских крестьян-переселенцев, проживавших в Приморье в конце XIX – первой трети ХХ вв., И.В. Стрельцова отмечала, что «активное взаимодействие с городом, оживленная торговля, регулярные ярмарки в крупных селах и городах способствовали постепенному внедрению в быт крестьян фабричных тканей, распространению новых фасонов и разновидностей одежды, таких как кофта и юбка в женском костюме, пиджак и брюки в мужском, а впоследствии – полной замене крестьянского костюма мещанской одеждой» [14, с. 160]. Следует отметить, что начиная с послевоенного времени для жителей обоих районов стала массово доступна одежда фабричного производства, а также услуги ателье. Благодаря сравнительной близости к Омску жители Одесского района имели возможность привозить покупную одежду из города. В селе Хороль в 1950-е гг. были открыты пошивочная мастерская и дом быта. Таким образом, во второй половине ХХ в. традиционная одежда украинских переселенцев оказалась вытеснена ее массовыми, унифицированными аналогами.

Заключение

Сравнение полевых материалов, собранных на территории юга Западной Сибири и Приморья, позволило выявить ряд общих и особенных черт адаптации хозяйственной деятельности и культуры жизнеобеспечения украинских крестьян-переселенцев. Результаты исследования указывают на то, что первоначально в качестве наиболее важного фактора, детерминировав- шего стратегии адаптации переселенцев, выступали местные природно-климатические условия. Сухой и контрастный континентальный климат юга Западной Сибири в целом позволил переселенцам выращивать большинство имевших распространение на их родине сельскохозяйственных и огородных культур. В то же время он в значительной степени лимитировал возможности для реализации сложившейся на Украине культуры садоводства. В этом плане более влажный и теплый климат Приморья был более благоприятен для реализации в нем исходного опыта земледелия и садоводства выходцев из Украины. При этом на территории обоих районов приусадебное животноводство переселенцев претерпело незначительные изменения. По сравнению с расположенным в степи Одесским районом у жителей переселенческих деревень Хорольского района, вблизи которых находились леса и крупные водоемы, было значительно больше возможностей для занятия такими промысловыми видами хозяйственной деятельности, как собирательство, охота и рыбная ловля.

Наиболее существенные различия в стратегиях адаптации культуры жизнеобеспечения украинских переселенцев, проживавших на территории исследованных нами районов, можно проследить в особенностях их традиционного жилища. Отсутствие лесов на территории Одесского района Омской области оставляло переселенцам возможность строить лишь саманные дома, взяв за основу традиционные строительные навыки, привнесенные из степных районов Украины. Доступность древесины в качестве строительного материала на территории Хороль-ского района Приморского края способствовала достаточно быстрому отказу переселенцев от строительства саманных домов в пользу срубных конструкций. Несмотря на это, для многих семей переселенцев оставался недоступным качественный хвойный строительный лес, который часто находился на значительном удалении от деревень, в которых они проживали. Поэтому в строительстве жилища и хозяйственных построек переселенцами часто использовалась обмазанная снаружи глиной древесина произраставших поблизости лиственных пород, что придавало постройкам вид, схожий с их аналогами, имевшими широкое распространение на Украине в зоне лесостепи и смешанных лесов. Следует отметить, что активное использование переселенцами в практике домостроения такой 38

формы коллективного труда, как помочи, способствовало диффузии этнокультурной памяти в результате спонтанного обмена практическими знаниями, в ходе которого за основу брался адаптационный опыт выходцев из регионов с наиболее схожими с местами вторичного заселения природно-климатическими условиями. На территории Одесского района Омской области привнесенные из мест выхода переселенцев приемы строительства саманных жилых домов сохранялись вплоть до конца ХХ в., постепенно вытесняясь постройками из привозной обработанной древесины или кирпича. В Хорольском районе, несмотря на то, что местные жители до конца ХХ в. активно продолжали строить традиционные виды жилища из древесины, исходные строительные традиции переселенцев к середине ХХ в. в большинстве случаев оказались утраченными или претерпели существенные изменения.

Проведенное исследование доказывает неоднократно делавшиеся ранее другими исследователями выводы о том, что традиционная культура питания является наиболее стойким компонентом жизнеобеспечения большинства этнических общностей. При этом в качестве основы для воспроизводства ее инвариантных особенностей выступает этнокультурная память, транслируемая в семьях потомков переселенцев. Многие привнесенные из мест выхода особенности культуры питания на протяжении длительного времени продолжали воспроизводиться на территории обоих районов. Однако, несмотря на высокую степень сходства традиционных блюд, которые готовились жителями исследованных районов, благодаря богатству и разнообразию биоресурсов Приморья в рационе переселенцев, проживавших на территории Хорольского района, возросла роль продуктов, добываемых в результате промысловых видов хозяйственной деятельности. В настоящее время элементы традиционной кухни украинских переселенцев соседствуют с покупными продуктами, а также блюдами, позаимствованными у представителей других народов, проживающих на территории Сибири и Дальнего Востока.

Адаптация одежды украинских переселенцев на юге Западной Сибири и в Приморье имела во многом схожие черты. В частности, на нее оказали большое влияние ограниченные возможности для развития льноводства, повышение доступности покупных материалов и активное проникновение в сельский быт образ- цов городской одежды. Помимо этого, начиная с 1920-х гг. в связи с модернизацией жизненного уклада и социальными потрясениями для многих сельских жителей был характерен отказ от праздничной одежды, которая являлась важным выражением этнического своеобразия выходцев из разных регионов. При этом в этнокультурной памяти представителей третьего поколения потомков украинских переселенцев не сохранилось большинства традиционных названий одежды конца XIX – начала ХХ вв., а также навыков ее изготовления и декоративного оформления.

Следует отметить, что до середины ХХ в. влияние межэтнических взаимодействий на адаптацию культуры жизнеобеспечения и хозяйственную деятельность украинских переселенцев, проживавших на территории Одесского района Омской области и Хорольского района Приморского края, оказалось незначительным. Эта ситуация была обусловлена рядом факторов. Первый из них был связан с достаточно высокой степенью гомогенности проживания выходцев из Украины на территории исследованных районов, наряду с отсутствием на их территории сложившихся мест расселения русского старожильческого населения, адаптационный опыт которого мог бы заимствоваться переселенцами. Вторым немаловажным фактором являлось существенное различие культурно-хозяйственных типов проживавших поблизости представителей других народов. На территории Одесского района Омской области в непосредственной близости от переселенцев проживали казахи, которые преимущественно занимались кочевым скотоводством. В Хорольском районе Приморского края жили китайцы и корейцы, но бытовые заимствования у них носили среди переселенцев фрагментарный характер и чаще всего были связаны с сельским хозяйством.

В качестве основного фактора, способствовавшего разрушению традиционных видов культуры жизнеобеспечения и хозяйственной деятельности украинских крестьян-переселенцев, выступали общие процессы модернизации жизненного уклада, связанные с отказом от использования в нем локальных природных ресурсов или ручного труда местных жителей. При этом в исследованных районах эти процессы носили асинхронный характер применительно к разным компонентам жизнеобеспечения и хозяйственной деятельности. В целом примеры Одесского района Омской области и Хороль- ского района Приморского края указывают на вариативность характера и динамики адаптационных процессов у украинских крестьян-переселенцев, которые были обусловлены особенностями природно-климатических условий, наличием определенных локальных природных ресурсов, а также доступностью товаров массового потребления.

Список литературы Вариативность адаптации практик жизнеобеспечения в этнокультурной памяти потомков украинских крестьян-переселенцев конца XIX - начала ХХ вв. (на примере юга Западной Сибири и Приморья)

- Аргудяева Ю.В. Крестьянская семья украинцев в Приморье (80-е гг. ХIХ – начало ХХ в.). М.: ИЭА РАН, 1993.

- Арсеньев В.К., Титов Е.И. Быт и характер народностей Дальневосточного края. Хабаровск; Владивосток: Книжное дело, 1928.

- Горчаков А.А., Жевна Е.В. Из истории заселения Хорольского района: документы и материалы. Владивосток: Рея, 2014.

- Грибанова Н.С., Чернова И.В., Люля Н.В., Свидовская А.С. Семья и семейный быт украинского сельского населения Западной Сибири в конце XIX – XX вв. Барнаул: АлтГПУ, 2017.

- Ефремова Ю.Н. Повседневные блюда в системе питания украинцев Западной Сибири (на примере Омской области) // Казанская наука. 2012. № 1. С. 21–26.

- Жигунова М.А., Захарова И.В. Культура восточных славян в коллекциях Музея археологии и этнографии Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского. Омск: Наука, 2009.

- Зеленин Д.К. Восточнославянская этнография. М.: Наука, 1991.

- Ищенко С.А. За судьбой в Приморье: история хорольских переселенцев. Владивосток: Рея, 2019.

- Коровушкин Д.Г. Очерки этнокультурной адаптации поздних переселенцев в Западной Сибири. Новосибирск: ИАЭТ СО РАН, 2006.

- Коровушкин Д.Г. Украинцы в Западной Сибири: расселение и численность в конце XIX – начале XXI в. Новосибирск: ИАЭТ СО РАН, 2007.

- Назарцева Т.М. Материальная культура украинцев в коллекциях Омского государственного историко-краеведческого музея. Омск: Изд-во Омск. ист.-краеведч. музея, 2004.

- Новикова Ю.С., Чернова И.В. Материальная культура украинского населения Омского Прииртышья (по материалам этнографических экспедиций 2012–2013 гг.) // Культурологические исследования в Сибири. 2013. № 2. С. 92–97.

- Список населенных мест Сибирского края. Т. 1. Округа Юго-Западной Сибири. Новосибирск: Статистический отдел Сибирского Краевого Исполнительного Комитета, 1928.

- Стрельцова И.В. Трансформации традиционной одежды украинских переселенцев в Приморье (конец XIX – первая треть XX в.) // Россия и АТР. 2021. № 3. С. 154–168.

- Стрельцова И.В. Костюм украинцев и белорусов в Приморье: адаптация и трансформация этнокультурных традиций (конец XIX – начало XXI в.): дис. … канд. ист. н. Санкт-Петербург, 2023.

- Украинцы / Под ред. Н.С. Полищук, А.П. Пономарева. М.: ИЭА РАН, 2000.

- Фурсова Е.Ф. Традиционная одежда русского и других восточнославянских народов юга Западной Сибири (конец XIX – первая треть ХХ в.). Новосибирск: ИАЭТ СО РАН, 2015.

- Фурсова Е.Ф. Особенности этнокультурной памяти и свадебной обрядности русских «пензяков» в Барабинской лесостепи // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. 2022. Т. 28. С. 947–954.

- Чередников А.Л. Устойчивость традиционных компонентов материальной культуры (на примере системы питания украинцев Западной Сибири) // Проблемы этнографии и социологии культуры. Омск: ОмГУ, 1988. С. 81–84.

- Юрченко П.Г. Народное жилище Украины. М.: Изд-во Академии архитектуры СССР, 1941.