Вариативность дискурсов патриотизма в повседневном сознании россиян

Автор: Кузнецов Игорь Михайлович

Журнал: Власть @vlast

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 7, 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье на большом объеме эмпирических данных массовых опросов, проведенных в регионах России, анализируются различные интерпретации понятия «патриотизм» в современном российском общественном сознании и оценивается степень их распространенности среди россиян. Анализ данных позволил выявить два альтернативных типа интерпретации патриотизма - конструктивный, гражданский и консервативный, «охранительный» типы. В статье прослеживается связь того или иного типа интерпретации понятия «патриотизм» с этнополитическими ориентациями.

Конструктивный патриотизм, охранительный патриотизм, межнациональные установки, национальная политика

Короткий адрес: https://sciup.org/170168470

IDR: 170168470

Текст научной статьи Вариативность дискурсов патриотизма в повседневном сознании россиян

В сегодняшнем российском общественном сознании и государственной политике, особенно в связи с активизацией внешнего давления на Россию, вновь становится востребованным комплекс убеждений и чувств по отношению к своей стране, который объединяется понятием «патриотизм». Задача формирования патриотического сознания признается важной частью национальной политики, направленной на консолидацию общества. Как отметил президент РФ, «у нас нет никакой и не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма»1. Еще в 2012 г. В.В. Путин так охарактеризовал этот комплекс отношений к России: «Это уважение к своей истории и традициям, духовным ценностям наших народов, нашей тысячелетней культуре и уникальному опыту сосуществования сотен народов и языков на территории России»2. И при этом он же предостерегал относительно опасности одной из форм патриотизма, который он назвал охранительным. «И здесь хочу особо подчеркнуть, что так называемый казенный патриотизм, охранительство, построенное на изоляции, приносят ровно противоположный эффект ожидаемому. Они не укрепляют ценностный фундамент общества, а наоборот, ослабляют его, лишают внутреннего иммунитета к разного рода разрушительным, деструктивным идеям»3.

Успех реализации недавно принятой государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016– 2020 годы», во многом определяется тем, каков исходный, на сегодняшний день характер представлений о содержании понятия патриотизма, циркулирующих в повседневном бытовом общественном сознании.

Исследования патриотизма как определенного комплекса представлений обыденного сознания, как бытовой рамки оценки тех или иных событий, происходящих внутри России и за ее пределами, а не как некоего политического конструкта осложнено именно в силу идеологической нагруженности этого феномена. Между тем важно различать патриотизм как понятие какой-либо идеолого-политической платформы и его функционирование как набора суждений обыденного сознания.

Эмпирической базой анализа, проведенного в настоящей статье, явля- ются данные репрезентативных опросов населения двух регионов России – Калининградской и Астраханской обл. Общий объем выборки – по 1 000 респондентов в каждом регионе, из них местного населения – по 700 респондентов. Исследование проведено в 2015 г. в рамках реализации проекта «Ресурс межэтнического согласия в консолидации российского общества: общее и особенное в региональном разнообразии»1.

Методически для решения задачи изучения вариативности представлений о патриотизме был разработан набор вопросов-суждений повседневности, отражающих различные смысловые варианты понятия «патриотизм» в бытовом дискурсе. Суждения были объединены в следующий блок опросника.

Существуют разные мнения, кого сегодня в России можно считать патриотами. С какими из этих мнений Вы согласны, а с какими нет? Итак, Вы согласны, что патриоты в России это те, кто: 1) интересуется культурой, историей, традициями своей страны; 2) трудится на благо страны; 3) стремится к тому, чтобы другие государства боялись России; 4) борется с иностранным влиянием; 5) хвалит все отечественное, ругает все зарубежное; 6) любит свою страну такой, какая она есть?

Идея использования такой тестовой методики была заимствована из инструментария, разработанного В.Д. Шапиро и его коллегами в 2007 г. [Подростки и юношество… 2007].

Проведенный по результатам опросов 2015 г. факторный анализ ответов на эти вопросы позволил объединить их в 3 смысловых симптомокомплекса представлений о патриотизме (см. табл. 1).

Таблица 1

Факторное распределение суждений о патриотизме в массовом сознании россиян

|

Патриоты в России это те, кто… |

Факторы |

||

|

1 |

2 |

3 |

|

|

1) стремится к тому, чтобы другие государства боялись России |

0,827 |

||

|

2) борется с иностранным влиянием |

0,778 |

||

|

3) хвалит все отечественное, ругает все зарубежное |

0,729 |

||

|

4) трудится на благо страны |

0,848 |

||

|

5) интересуется культурой, историей, традициями своей страны |

0,837 |

||

|

6) любит свою страну такой, какая она есть |

0,971 |

||

По содержанию суждений первого симптомокомплекса (суждения 1–3 в табл. 1) видно, что все они по своей тональности соответствуют тому, что В.В. Путин назвал охранительным, казенным патриотизмом.

Второй комплекс составляют суждения о патриотизме (пункты 4–5 в табл. 1), которые в совокупности можно, в отличие от предыдущих, охарактеризовать как конструктивный патриотизм, поскольку здесь подчеркивается важность для патриота уважения к своей истории и традициям, труда на благо страны, т.е. то самое содержание, которое может стать основой идеи национального единства в стране.

Наконец, в третий симптомокомплекс (пункт 6 в табл. 1) представлен одним суждением, отражающим в эмоциональном недифференцированном виде самое

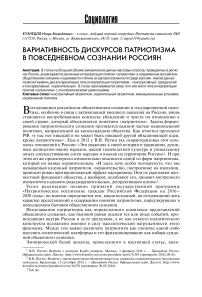

Рисунок 1. Распределение опрошенных по группам вариантов содержания понятия «патриотизм», % простое определение патриотизма как любви к своей стране, что можно обозначить как эмоциональный патриотизм.

Проведенный далее двухступенчатый кластерный анализ ответов позволил обнаружить три группировки респондентов по характеру их ответов на вопросы рассматриваемого блока. В 1-ю группу вошли респонденты, практически согласившиеся со всеми предложенными суждениями, т.е. в сознании которых патриотизм в равной мере категорично представлен во всех указанных выше смысловых аспектах. Во 2-ю группу – респонденты, давшие по всем суждениям промежуточные оценки, т.е. скорее согласные с суждениями конструктивного и эмоционального аспектов и скорее не согласные с суждениями охранительного характера. В 3-ю – респонденты, которые выразили высокую степень согласия со всеми аспектами конструктивного и эмоционального аспектов понятия патриотизма, но и столь же высокую степень несогласия с суждениями, отражающими охранительный смысловой аспект этого понятия. Поскольку респонденты 1-й и 3-й групп отличаются только высоким уровнем согласия/несогласия с охранительным аспектом понятия патриотизма, то мы обозначили для краткости представителей 1-й группы как сторонников охранительного патриотизма, 2-й – умеренного (поскольку они не продемонстрировали безусловного согласия с большинством пунктов), а 3-й – конструктивного патриотизма.

Масштабы представленности в нашей выборке 3 указанных вариантов представлений о патриотизме показаны на рис. 1.

Представленные на рис. 1 распределения, характеризующие средние цифры по двум региональным выборкам, в принципе с учетом региональной специфики соответствуют данным, полученным на общероссийской выборке опроса по проекту «Динамика социальной трансформации современной России в социальноэкономическом, политическом, социокультурном и этнорелигиозном контекстах» [Российское общество… 2015: 212-232].

Из этих данных следует вывод о том, что бытующий в настоящее время в общественном сознании россиян образ патриота не обеспечивает единства российского социума в полной мере, поскольку в общей сложности 48% респонден-

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

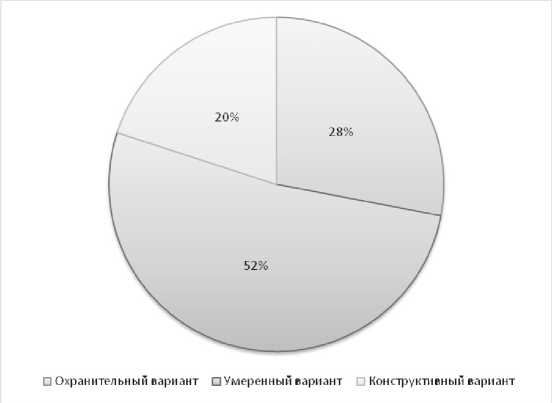

■ Калининградская обл. ■ Астраханская обл.

Рисунок 2. Распределение опрошенных по группам вариантов содержания понятия «патриотизм» в Калининградской и Астраханской обл., % тов составляют противостоящие друг другу группы. Предметом спора является включение или не включение в содержание современного российского патриотизма охранительных смыслов.

Наши исследования также фиксируют определенное разнообразие распространенности тех или иных типов патриотических представлений в разных регионах России. Например, в этом отношении заметно различаются Калининградская обл., представляющая крайний северо-запад России с практически мононациональным населением, и Астраханская обл., репрезентирующая Южный федеральный округ с более многообразной этнической структурой населения. Масштаб и характер этих различий наглядно показан на рис 2.

Здесь можно отметить, что при одинаковой распространенности охранительного варианта представлений о патриотизме конструктивный вариант в гораздо большей степени распространен в Калининградской обл., а умеренный вариант – в Астраханской.

Ответ на вопрос о том, какой из комплексов представлений о патриотизме может в самом деле стать объединяющим для российского многонационального сообщества, следует из рассмотрения данных о связи того или иного варианта патриотических представлений и оценки конкретных аспектов межнациональных отношений и принципов национального строительства в России. Так, носители охранительного варианта патриотизма чаще «конструктивных» патриотов испытывают чувство неприязни, раздражения по отношению к представителям иных национальностей. Такое чувство испытывают часто или время от времени 16% сторонников охранительного патриотизма и лишь 8% – конструктивного варианта.

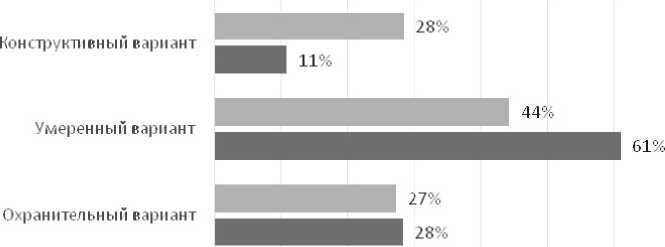

Далее мы рассмотрели, как носители рассматриваемых нами вариантов патриотизма относятся к разным принципам государственного национального устройства в России. Видят ли они Россию многонациональным государством, где все народы равны, или считают Россию русским государством с включениями национальных меньшинств?

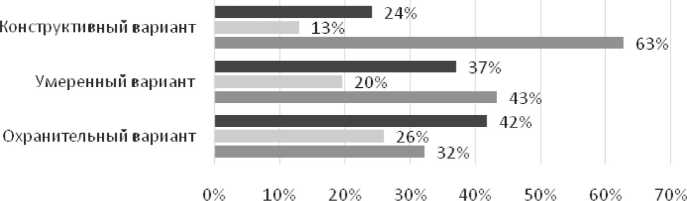

На рис. 3 видно, что носители конструктивного варианта интерпретации патриотизма в подавляющем большинстве выбирают принцип равноправия всех

■ Конструктивный вариант Умеренный вариант ■ Охранительный вариант

Рисунок 3. Отношение носителей разных вариантов содержания понятия «патриотизм» к альтернативным принципам национального устройства России, % народов России. А среди представителей охранительного варианта чаще можно встретить сторонников умеренной или радикальной шовинистической модели с ее частичным или тотальным приоритетом прав русских, что в корне противоречит базовой российской ценности межнационального согласия.

В принципе предложенная нами типология бытовых интерпретаций патриотизма соответствует уже признанной в социальных науках типологии, сформулированной Р. Шатцем и его коллегами, которые предложили различать «слепой» ( blind ) и конструктивный патриотизм. По их данным, «слепой» патриотизм позитивно коррелирует с национализмом, переживанием внешней угрозы и авторитаризмом правого толка [Schatz, Staub, Lavine 1999: 151]. А связей конструктивного патриотизма, ориентированного скорее на решение внутренних задач развития страны, с национализмом не обнаруживается. Это лишний раз подтверждает сделанный ранее вывод о том, что позитивная ингрупповая идентичность не обязательно влечет за собой враждебность к аутгруппе [Kosterman, Feshbach 1989], т.е. патриотизм (в его конструктивной форме) и национализм являются различными феноменами.

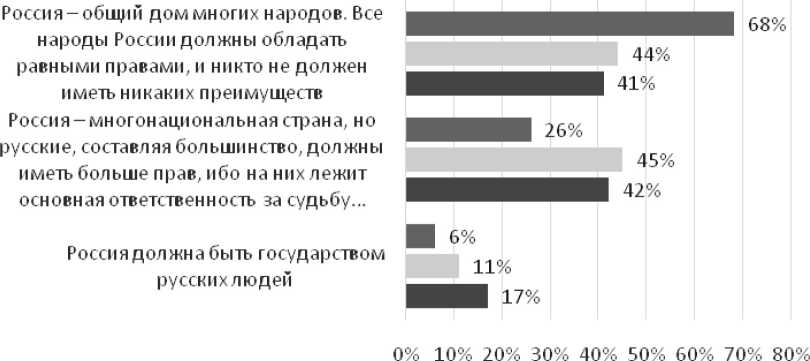

В рамках реализации научно-исследовательского проекта «Мониторинг рисков межнациональной конфликтности среди учащихся учреждений общего и среднего профессионального образования г. Москвы» (2011–2013 гг.)1 было проведено исследование связи определенных структурных характеристик межнациональных установок школьников старших классов и учащихся колледжей с ориентацией на конструктивный или охранительный вариант интерпретации патриотизма. Для изучения были взяты такие характеристики межнациональных установок, как уровень негативного отношения к инонациональным группам и уровень позитивного отношения к собственной национальной группе [Кузнецов,

Хухлаев 2013: 109]. В итоге расчетов связи указанных характеристик с тем или иным вариантом интерпретации патриотизма были получены следующие распределения (см. рис. 3).

■ Доминирование негатавного отношения к инонациональным группам

-

■ Равновесие установок

-

■ Доминирование позитивного отношения к собственной национальной группе

Рисунок 4. Характеристики межнациональных установок у респондентов, ориентированных на различные варианты понятия «патриотизм», %1

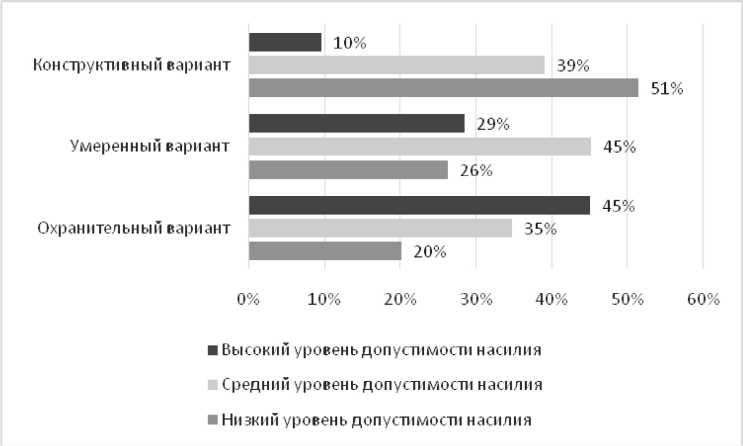

В данных, представленных на рис. 4, отчетливо прослеживается связь патриотизма в его охранительном контексте с негативными диспозициями в отношении к инонациональным группам. И наоборот, среди тех, кто придерживается конструктивной трактовки патриотизма, в подавляющем объеме преобладают учащиеся с диспозицией на позитивное отношение к своей национальной группе. Таким образом, на российском материале подтверждается вывод, сделанный на американской выборке, что «слепой» (у нас – охранительный) патриотизм коррелирует с негативным отношением к инонациональным группам. Более того, в рамках упомянутого научно-исследовательского проекта установлена статистически значимая связь охранительной формы патриотизма с высокими уровнями допустимости насилия в межнациональных спорах (рис. 5). Уровень допустимости насилия – это показатель, характеризующий распространенность молчаливого или даже ожидаемого общественного одобрения и оправдания самооргани-зованных (негосударственных) насильственных действий в определенных социальных ситуациях при решении межнациональных споров [Кузнецов, Хухлаев 2013: 110]. Этот показатель рассчитывается на основе согласия или несогласия респондентов (по 4-балльной шкале) со следующими суждениями: 1) насилие в межнациональных спорах недопустимо ни при каких обстоятельствах; 2) насилие допустимо, если нарушается справедливость в отношении моего народа; 3) насилие допустимо, если нарушаются обычаи и традиции моего народа; 4) насилие допустимо, если государство не защищает мой народ от чуждых ему культурных влияний. Чем выше суммарный уровень согласия, тем выше фиксируемый уровень допустимости насилия.

Рисунок 5. Уровень допустимости насилия при решении межнациональных проблем у респондентов, ориентированных на различные варианты понятия «патриотизм», %1

Распределение, представленное на рис. 5, наглядно свидетельствует о том, что низкий уровень допустимости насилия в большей степени характерен для тех, кто ориентирован на конструктивный тип интерпретации патриотизма, а высокий уровень – для сторонников охранительного патриотизма.

На наш взгляд, одной из институциональных причин активного распространения охранительного патриотизма является подмена необходимых мер воспитания патриотических чувств конструктивного плана мероприятиями военнопатриотического характера при реализации практически всех государственных и общественных программ воспитания патриотизма.

В итоге можно сделать вывод о том, что многовариантность представлений о патриотизме, распространенных в современном российском обществе, пока не дает оснований говорить, что само это понятие может служить существенным фактором консолидации россиян на основе межнационального согласия, т.е. консолидационный потенциал этой идеологемы пока реализуется менее чем на треть своих возможностей.

В то же время анализ полученных данных показывает, что таким консолидирующим многонациональную Россию понятием может стать трактовка и продвижение конструктивного концепта патриотизма в общественном сознании. Один из путей решения этой задачи – включение в программы патриотического воспитания, наряду с уже широко представленным там военным компонентом, т.е. ценностями защиты Отечества, еще и компонента, утверждающего и демонстрирующего преемственность и других культурно-исторических ценностей народов России, включая ценности межнационального и межрелигиозного согласия.

1 Рассчитано по базе данных программы «Мониторинг рисков межнациональной конфликтности среди учащихся учреждений общего и среднего профессионального образования г. Москвы» за 2011–2014 гг.

Список литературы Вариативность дискурсов патриотизма в повседневном сознании россиян

- Подростки и юношество в многонациональной Москве: формирование этнического самосознания и межэтнических отношений. 2007. М.: Институт социологии РАН. 80 с

- Кузнецов И.М., Хухлаев О.Е. 2013. Социально-психологический мониторинг рисков межнациональной конфликтности: методология и практика. -Социальная психология и общество. № 1. C. 104-113

- Российское общество и вызовы времени. Кн. 2 (отв. ред. М.К. Горшков, В.В. Петухов). 2015. М.: Весь Мир. 432 с

- Kosterman R., Feshbach S. 1989. Toward a Measure of Patriotic and Nationalistic Attitudes. -Political Psychology. Vol. 10. No 2. P. 257-274

- Schatz R.T., Staub E., Lavine H. 1999. On the Varieties of National Attachment: Blind versus Constructive Patriotism. -Political Psychology. Vol. 20. P. 151-174