Вариативность техники бросков спортивного дзюдо в условиях взаимной согнутой стойки

Автор: Схаляхо Ю.М.

Журнал: Физическая культура, спорт - наука и практика @fizicheskaya-kultura-sport

Рубрика: Теория и методика спортивной тренировки

Статья в выпуске: 3, 2012 года.

Бесплатный доступ

В спортивном поединке изменения кинематических условий, связанные с изменением обоими борцами стойки в проекции на сагиттальную плоскость, отличной от ортодоксальной прямой стойки, вводят дополнительные помехи в организацию привычной структуры бросков. Так, при занятии обоими борцами низкосогнутой стойки атакующему необходимо адаптировать привычную технику, приспосабливая ее к нейтрализации помех, вызванных удалением проекции ОЦТ противника от собственной опоры. Это требует разработки способов адаптации техники и методики их усвоения в таких условиях.

Кинематическая связь, проекция на сагиттальную плоскость, согнутые стойки, эффектность, эффективность бросков, алгоритмы

Короткий адрес: https://sciup.org/14263769

IDR: 14263769 | УДК: 796.853.23

Текст научной статьи Вариативность техники бросков спортивного дзюдо в условиях взаимной согнутой стойки

Введение. Условия квалификационной оценки в традиционном (физкультурном) дзюдо предполагают оценку по признаку «зачет – не зачет», что не стимулировало дзюдоистов к принципиальному сопротивлению [4, 6]. Методология вновь возникшего спортивного дзюдо (борьбы дзюдо) после выхода на мировую спортивную арену, вынуждена была адаптироваться к конфликтным условиям спортивных поединков, где нет места условным противодействиям [1]. В спортивных условиях противоборства борцами используются оборонительные захваты, значительно снижающие свободу действий атакующего. К этому сбивающему фактору прибавляется фактор усложнения кинематической ситуации, связанный с принятием согнутых стоек в проекции на сагиттальную плоскость, что значительно усложняет проведение бросков в связи с удалением опор обоих борцов от проекции общего центра тяжести борющейся пары.

Этим фактором обуславливается использование рядом ведущих дзюдоистов нетрадиционных, асимметричных захватов, сковывающих противника, что зача- стую применяется в национальных видах борьбы.

Так, консервативные в сохранении традиций японцы вынуждены были включиться в поиск. В результате был принят грузинский захват за пояс на спине через одноименное плечо [5, 8] и рекомендованы броски класса прогибом, разворотом и вращением.

Повышение эффективности бросковой техники за счет использования асимметричных захватов на ближней дистанции [5, 8], характерных для советских дзюдоистов, вышедших из борьбы самбо, ставит серьезную проблему не только в плане включения в программу подготовки новых вариантов бросков с использованием нестандартных за хватов, но и в тактике ведения поединка с учетом того, что время использования таких захватов правилами соревнований ограничивается.

Однако российская официальная методология не реагирует на возникшие потребности, и в программных материалах [2, 3] до сих пор отсутствует раздел, касающийся этого, уже использующегося, раздела подготовки.

Для достижения высоких спортивных результатов российских дзюдоистов, при явном отставании по массовости в сравнении с японским дзюдо, требуется формирование более качественной методологии техникотактической подготовки, в частности, за счет решения данной проблемы.

Одним из направлений при решении обозначенной проблемы является поиск эффективных техникотактических действий для случаев, когда оба борца используют низко-согнутую стойку.

Модельный эксперимент . При разработке сценария модельного эксперимента был учтен тот факт, что даже японские специалисты в первую очередь начали адаптацию к согнутой стойке противника с изменения захвата атакующего [8].

В результате модельного эксперимента для повышения эффективности борьбы в обоюдной низко- согнутой стойке были приняты следующие захваты:

-

– за пояс на спине через одноименное плечо и за разноименный рукав;

-

– за пояс на спине через разноименное плечо и за одноименный рукав;

-

– за шею под плечо и за разноименный рукав;

-

– за шею под плечо и за одноименный рукав;

-

– за рукава у локтей, сдавливая их внутрь.

В целях расширения возможностей атакующего в обоюдной низко-согнутой стойке в модельном эксперименте были разработаны варианты бросков с использованием выше принятых захватов (схемы 1-3, рис. 1-4). Терминология демонстрируемых бросков соответствует классификации дзюдо [7].

Схема 1

Броски с использованием захвата за пояс на спине через одноименное плечо и за разноименный рукав (ближний косой – БК) и за пояс на спине через разноименное плечо и за одноименный рукав (ближний обратный – БО)

|

Наклон: подсечкой изнутри |

Запрокидывание: зацепом стопой, заскакивая |

Запрокидывание: зацепом стопой, заскакивая |

||||

|

Провороты: |

Прогиб отбивом голенью |

Вращение с отбивом |

||||

|

Провороты: |

||||||

|

– выходом |

– отбивы входом |

|||||

Схема 2

Броски с использованием захвата за шею под плечо и за разноименный рукав (косой захват головы – КЗГ) и за шею под плечо и за одноименный рукав (обратный захват головы – ОЗГ)

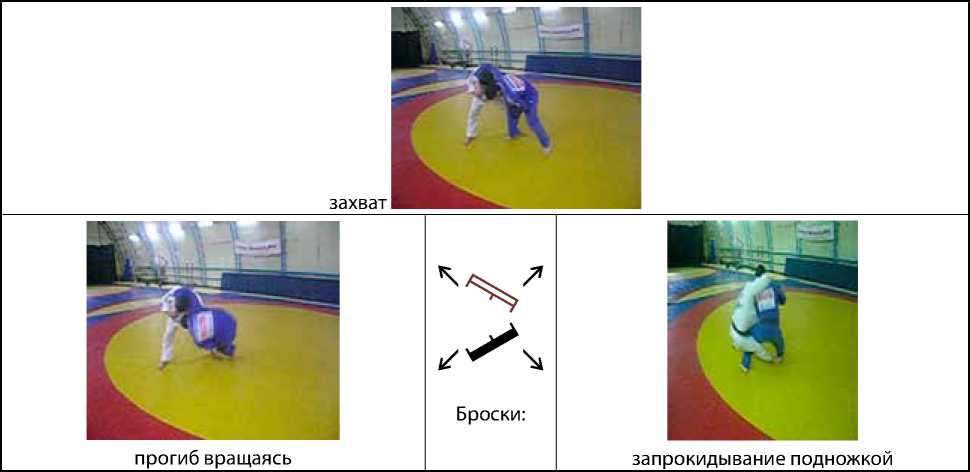

захват

продольным вращением

Броски:

прогиб подсадом

|

Запрокидывание: – зацепом стопой, заскакивая |

|||||

|

/^ \ |

Прогиб отбивом голенью; вращение |

/^ \ |

Разворот подножкой; вращение |

||

Рис. 1. Обхват шеи сверху и разноименного плеча при обоюдной согнутой, одноименной стойке (косой захват головы – КЗГ)

Рис. 2. Алгоритм проведения бросков при использовании обхвата шеи сверху и одноименного плеча противника при обоюдной согнутой стойке (ОЗГ – обратный захват головы)

Схема 3

Броски с использованием захвата за разноименные рукава под локтем при одноименной стойке (за локти – косой – ЛК) и при разноименной стойке (за локти – Л)

|

Прогибы: – продольным вращением |

iZ^ \ |

Прогибы: – вращением |

|||

|

вокруг общей оси* |

вокруг поперечной оси противника |

||||

– в данной взаимной стойке в проекции на горизонтальную плоскость броски прогибом проводятся в сторону своей ближней ноги, но противник падает в противоположный квадрат

Рис. 3. Бросок прогибом, вращаясь при одноименной стойке

Рис. 4. Бросок прогибом, разворачиваясь с упором стопой в бедро при разноименной стойке

Естественный педагогический эксперимент . Перед началом эксперимента, путем регистрации соревновательных технико-тактических действий выпускников 3-го года обучения учебно-тренировочного этапа подготовки, были сформированы контрольная (К) и экспериментальная (Э) группы дзюдоистов с таким расчетом, чтобы их исходные технико-тактические показатели не имели статистического различия.

Содержание программы для контрольной группы.

Основное содержание программы техникотактической подготовки на 4-м году обучения учебнотренировочного этапа подготовки [2, 9]:

-

1. Изучение 9-ти новых бросков в соответствии с программой.

-

2. Изучение 3-х комбинаций.

-

3. Изучение 3-х контрприемов.

В процессе занятий предусматриваются:

– поединки со сменой партнеров;

– отработка приемов с дозированным сопротивлением противника;

– отработка приемов с программированным сопротивлением противника;

– выполнение бросков в максимальном темпе;

– совершенствование индивидуальной техники.

Содержание программы для экспериментальной группы:

Тема 1. Оба борца в «согнутой» стойке. Уровень плечевой оси борцов одинаков, но приложение горизонтального усилия и усилия вверх неэффективно. Таз каждого борца удаляется вдвое от нормы, что затрудняет выведение его «на старт» броска (сбивания).

Способ стато-кинематической компенсации : приобрести захват на более ближней дистанции и применять рывки по спирали вниз.

Способ приспособления техники бросков :

– при бросках типа «а» в одноименной стойке использование бросков класса «выходом» (с большой амплитудой) или «прыжком» с колена, в разноименной стойке – класса «уходом» или «прыжком» с колена;

– при бросках типа «с» возможно проведение «вращений» с глубоким ввинчиванием и «разворотов» с большой амплитудой;

– проведение не подготовленных бросков противника назад (тип «в» и «d») весьма затруднен и возможен только в виде завершения комбинаций бросков.

Тема 2. При взаимном фронтальном положении и согнутой стойке хотя бы одного борца броски противника вперед и назад проводить затруднительно. При взаимной одноименной или разноименной стойке появляется возможность в первом случае атаковать ближнюю ногу противника наклонами, а при разноименной стойке запрокидываниями (заходом, входом). Эта возможность увеличивается при использовании разнонаправленных комбинаций.

После годичного обучения и тренировки учащиеся обеих групп приняли участие в соревнованиях с представителями других коллективов физкультуры, занимавшихся дзюдо не менее пяти лет.

Каждый участник провел по 6 схваток.

Поскольку практически невозможно было обеспечить произвольное использование согнутых стоек, в ходе соревнований участники экспериментальной группы по рекомендации тренера применяли, в том числе, и согнутые стойки, чем провоцировали использование большей частью противников ответных согнутых стоек.

В результате соревновательной деятельности участников контрольной группы их среднегрупповой количественный показатель эффективности (КОПЭ) составил 0,474, показатель технической разнонаправлен-ности (Ртех) – 0,389, показатель технической разносторонности по горизонтали (Ргор.) – 0,558 и показатель выигрышности по баллам (Вб) составил 0,516 (рис. 5).

У участников экспериментальной группы среднегрупповой количественный показатель эффективности (КОПЭ) составил 0,532; показатель технической разно-направленности (Ртех) – 0,545; показатель технической разносторонности по горизонтали (Ргор.) – 0,694 и показатель выигрышности по баллам (Вб) – 0,571, что при высоком доверительном интервале межгруппового различия (р<0,01) свидетельствует о высокой эффективности их соревновательной деятельности.

Дополнительные данные о проценте бросков, проведенных с использованием изучаемого в экспериментальной группе захвата при разноименной и одноименной взаимной стойке (77 %), свидетельствует о высокой степени усвоения изученного материала.

Высокий показатель технической разносторонности (Ргориз.) свидетельствует о том, что использование данного захвата в условиях разноименной стойки по-

Illi

контрольная эксперимент

копэ

Ртех

Ргориз

выигр

Рис. 5. Результаты соревновательной деятельности участников эксперимента по проверке эффективности обучения техникотактическим действиям дзюдоистов в условиях обоюдной согнутой стойки в проекции на сагиттальную плоскость

зволяет достаточно эффективно бороться в этом неудобном положении.

Таким образом, в результате годичного, естественного педагогического эксперимента выяснилось, что в борьбе дзюдо можно с достаточной эффективностью использовать борьбу в нестандартных кинематических ситуациях, связанных с использованием несвойственных традиционному дзюдо согнутых стоек.