Ведение беременности при многоплодной беременности

Автор: Мирхонова Нилуфар Эргашали қизи

Журнал: Re-health journal.

Статья в выпуске: 2 (22), 2024 года.

Бесплатный доступ

Повышенный интерес к многоплодной беременности, как в некотором роде таинству природы, известный еще с древних времен, не ослабевает и в настоящее время. В последние десятилетия проблема многоплодия приобрела особую актуальность. В первую очередь это связано со значительным ростом частоты многоплодной беременности, которая приобрела в мире масштабы «эпидемии». Так, с 1980 по 2009 г. число многоплодных родов в США практически удвоилось (с 18,9 до 33,2 на 1000 родов). Частота многоплодной беременности в большинстве европейских стран колеблется от 0,7 до 1,5%.

Многоплодная беременность, двойня, преждевременные роды, тактика ведения

Короткий адрес: https://sciup.org/14130751

IDR: 14130751

Текст научной статьи Ведение беременности при многоплодной беременности

Частота монохориальной многоплодной беременности составляет 1 на 250 беременностей и около 20% случаев многоплодной беременности [3]. В целом в 1 из 3 случаев монохориальной беременности формируются специфические осложнения, такие как фетофетальный трансфузионный синдром (ФФТС), селективная задержка роста (СЗР), синдром обратной артериальной перфузии или внутриутробная гибель одного плода из двойни. Осложнения, характерные для монохориальной беременности, обусловлены наличием плацентарных анастомозов в единой плаценте, соединяющих системы кровообращения плодов. Ультразвуковое исследование (УЗИ), проведенное в I и начале II триместра, позволяет дифференцировать монохориальные двойни с высоким риском неблагоприятного исхода, что и определяет в дальнейшем тактику ведения беременности.

Далее подробно остановимся на основных специфических осложнениях монохориальной многоплодной беременности [2].

Многочисленные исследования, посвященные проблеме многоплодной беременности, позволяют расценивать ее как фактор высокого риска неблагоприятных исходов для матери и плода – от 2- до 10-кратного увеличения частоты преждевременных родов, гестоза, преждевременной отслойки плаценты, анемии, задержки роста плода/плодов, внутриутробной гибели плода/плодов и, как результат этого, – более высокие показатели ПС по сравнению с одноплодной беременностью. При этом перинатальные потери при многоплодной беременности возрастают с увеличением числа вынашиваемых плодов. В связи с вышесказанным «эпидемия» МБ ставит перед акушерами и перинатологами важные вопросы, относящиеся к анте- и интранатальному ведению этой группы пациенток высокого риска.

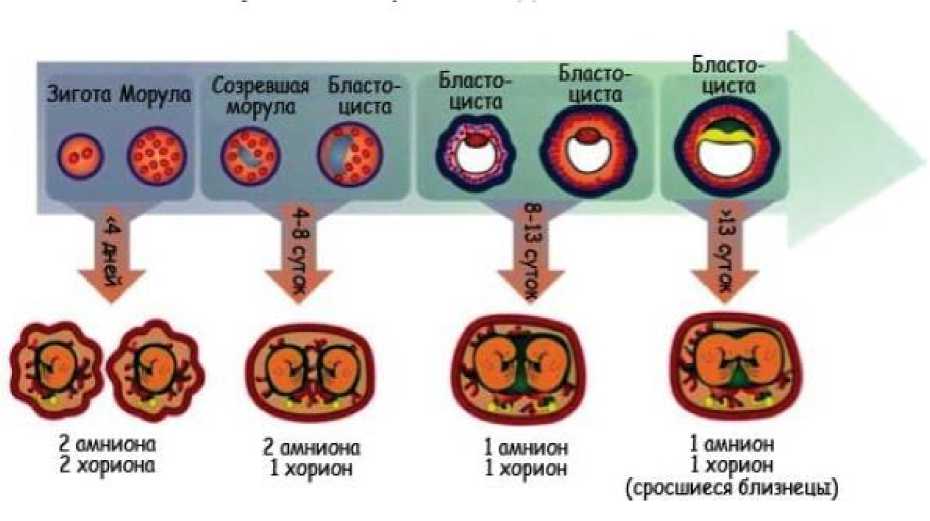

Исходы беременности, даже при многоплодии одного и того же порядка, далеко неодинаковы, и на сегодняшний день неоспоримым является тот факт, что именно хориальность, а не зиготность определяет перинатальные исходы при многоплодии. Наиболее неблагоприятной в плане перинатальных осложнений является монохориальная многоплодная беременность, которая наблюдается в 65% однояйцевой двойни. Сами по себе монохориальные двойни составляют примерно 0,7% от всех беременностей. Перинатальная смертность при монохориальной двойне в 3-4 раза превышает таковую при дихориальной, частота преждевременных родов до 32 нед. почти в 2 раза выше при монохориальном типе плацентации – 9,2 против 5,5%.

Диагноз монохориальности требует подтверждения единой плаценты, тонкой межплодовой перегородки, и отсутствия специфического ультразвукового критерия дихориального типа плацентации – λ-признака. Диагноз монохориальности необходимо ставить с осторожностью или вообще не ставить, если невозможно точно установить наличие или отсутствие λ-признака. Оптимальным сроком для определения хориальности (типа плацентации) является 11-14 нед. беременности, когда при выявлении единой «плацентарной массы» нужно дифференцировать единственную плаценту (монохориальная двойня) от двух слившихся (дихориальная двойня). Следует учитывать, что после 15-16 нед. беременности диагностическая значимость λ-признака снижается. Выявление λ-признака на любом сроке при ультразвуковом исследовании указывает на дихориальный тип плацентации.

При многоплодии к организму женщины предъявляются повышенные требования: сердечно-сосудистая система, легкие, печень, почки и другие органы и системы функционируют с большим напряжением. Материнская заболеваемость и смертность при многоплодной беременности в 3-7 раз выше по сравнению с одноплодной; чем выше порядок многоплодия, тем выше риск материнских осложнений. Так, риск развития гестоза у пациенток при многоплодии достигает 45%. При этом гестоз, как правило, возникает в более ранние сроки гестации и протекает тяжелее, чем при одноплодной беременности, что частично объясняется увеличенным объемом плацентарной массы – теория гиперплацентоза (впервые понятие «гиперплацентоз» было введено в клиническую практику в 1959 г. T.N. Jeff coate и J.S. Scott).

Нередко у беременных с многоплодием гипертензия и отеки развиваются вследствие избыточного увеличения внутрисосудистого объема, что ошибочно расценивается как гестоз. В таких случаях скорость клубочковой фильтрации повышена, протеинурия незначительная или отсутствует, а снижение величины гематокрита в динамике указывает на увеличенный объем плазмы [9].

Особого внимания заслуживают многоплодные роды в сроке беременности от 22 до 27,6 нед — сверхранние преждевременные роды (СПР). Эта проблема для нашей страны относительно новая, поскольку приказ о введении новых критериев живорождения внедрен в практику только с апреля 2012 г., однако на основании работы в течение 4 лет при соблюдении новых критериев живорождения можно сделать определенные выводы о причинноследственных связях в генезе СПР, способах их прогнозирования, профилактике и путях улучшения перинатальных исходов. Поскольку многоплодные роды занимают одно из ведущих мест в структуре СПР, проблема эта актуальна и заслуживает всестороннего изучения [9].

Рисунок 1. Образование монохориальной двойни [9].

Подсчитали, что дети из двойни в пять раз чаще гибнут в течение первого месяца жизни, чем дети от одноплодной беременности, а дети из тройни - в 15 раз чаще. Чем старше женщина, тем больше у нее вероятность забеременеть двойней. 20% родов среди женщин, которым за 45 лет, составили роды двойней, и только 2% среди женщин в возрасте от 20 до 24 лет.

Многоплодная беременность, особенно после экстракорпорального оплодотворения и при наличии осложненного акушерско-гинекологического анамнеза, характеризуется более высоким риском возникновения разнообразных осложнений - повторные потери плода, гестозы, тромбозы, геморрагии и т.д.

Ни в одной другой специальности клиническая ситуация не изменяется с такой быстротой, как в акушерстве, когда тактика ведения пациенток может в мгновение стать противоположной. Это в особенной степени относится к такой сложной, с точки зрения ведения, беременности, как многоплодная.

К одному из наиболее неблагоприятных вариантов многоплодия относится монохориальная беременность. Из всех двоен беременность монохориальной двойней составляет 20-30%. Как уже было сказано, количество таких беременностей стало увеличиваться в связи с широким внедрением вспомогательных репродуктивных технологий.

К рискам появления монозиготной двойни , в т.ч. и монохориальной двойни после применения вспомогательных репродуктивных технологий, относятся: - стимуляция овуляции;

-

- деформация блестящей оболочки яйцеклетки;

-

– затвердение блестящей оболочки яйцеклетки;

-

– изменения в питательной среде;

-

– разделение имплантированного эмбриона.

Диагностика такой беременности после применения вспомогательных репродуктивных технологий основана на трансвагинальном ультразвуковом исследовании, гистологическом исследовании плаценты, и такой диагноз мы можем поставить, если известно, что был перенос одного эмбриона. Vitthala и соавт. в 2009 г. [54] провели исследование метаанализом и сделали выводы о том, что:

-

– частота монозиготной двойни после применения вспомогательных репродуктивных технологий составила 0,9%;

-

– частота спонтанной монозиготной двойни составила 0,4% (т.е. даже меньше, чем после применения вспомогательных репродуктивных технологий);

-

– перенос бластоцисты (т.е. пятые сутки после оплодотворения) увеличивает риск в 4 раза;

-

– ИКСИ (т.е. введение сперматозоида непосредственно в цитоплазму ооцита) увеличивает риск в 2 раза.

Возвращаясь непосредственно к проблеме монохориальной беременности, следует сказать, что перинатальная заболеваемость при многоплодной беременности выше, чем при одноплодной, а перинатальная заболеваемость при монохориальной беременности выше, чем при бихориальной. Риски при монохориальной двойне связаны, в первую очередь, с синдромом фето-фетальной гемотрансфузии (10-20%), дискордантным развитием (25-67%), преждевременными родами и неврологической патологией у плодов [7].

При неосложненной монохориальной двойне оптимальным сроком родоразрешения является 37 нед. беременности, однако риск поздней антенатальной гибели плода/плодов при монохориальной двойне равен 1,5-2%.

Вывод. Учитывая, что при многоплодной беременности имеет место гиперплацентоз, можно предполагать, что риск плацента-ассоциированных сосудистых осложнений много выше. Более того, наличие синдрома фето-фетальной гемотрансфузии может значительно ухудшать прогноз исходов монохориальной беременности. Поэтому при ведении такой беременности не следует забывать о повышенных рисках всевозможных осложнений. В любом случае многоплодной беременности к вопросу выбора тактики ведения, пути и времени родоразрешения следует подходить со всей серьезностью, обращая внимание на малейшие осложнения со стороны матери и плодов.

Список литературы Ведение беременности при многоплодной беременности

- Абдуллаева Л. и др. Прогнозирование и профилактика акушерских и перинатальных осложнений при многоплодной беременности //Журнал вестник врача. – 2020. – Т. 1. – №. 1. – С. 110-113.

- Башмакова Н. В. и др. Дифференциальная диагностика осложнений монохориальной многоплодной беременности (обзор литературы) //Проблемы репродукции. – 2017. – Т. 23. – №. 4. – С. 114-120.

- Блинов Ф. В., Непримерова М. С. Многоплодная беременность //Молодая наука-практическому здравоохранению. – 2019. – С. 140-141.

- Краснопольский В. И. и др. Ведение беременности и родов при многоплодной беременности //Альманах клинической медицины. – 2015. – №. 37. – С. 32-40.

- Краснопольский В. И. и др. Современные проблемы многоплодной беременности (доклад на 4-м Всероссийском съезде акушеров-гинекологов, 30.09. 08) //Российский вестник акушера-гинеколога. – 2009. – Т. 9. – №. 2. – С. 79-82.

- Круть Ю. Я., Бабинчук Е. В. Многоплодная беременность. Современный взгляд на проблему //Здоровье женщины. – 2013. – №. 6. – С. 83-85.

- Макацария Н. А. Монохориальная многоплодная беременность //Акушерство, гинекология и репродукция. – 2014. – Т. 8. – №. 2. – С. 126-130.

- Мальгина Г. Б., Башмакова Н. В. Многоплодная беременность как причина сверхранних преждевременных родов //Российский вестник акушера-гинеколога. – 2016. – Т. 16. – №. 6. – С. 58-62.

- Сичинава Л. Г. Многоплодие. Современные подходы к тактике ведения беременности//Акушерство, гинекология и репродукция. – 2014. – Т. 8. – №. 2. – С. 131-138.

- Цивцивадзе Е. Б., Новикова С. В. Многоплодная беременность: современный взгляд на проблему ведения беременности и родов (обзор литературы) //РМЖ. Мать и дитя. – 2014. – №. 1. – С. 16-20.