Ведения беременных с тяжелым маточно-плодово-плацентарным нарушениям на фоне хронической артериальной гипертензии

Автор: Бабаханова А.М., Даулетова М.Ж., Мухаммедова Ш.С.

Журнал: Re-health journal @re-health

Статья в выпуске: 1 (25), 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье обследованы 120 беременных женщин с хронической артериальной гипертензией, осложненной фетоплацентарными нарушениями 3 степени. В результате мониторинга фетальных шунтов удалось пролонгировать беременность до оптимальных сроков родоразрешения у беременных с хронической артериальной гипертензиии осложенной фетоплацентарной недостаточночти 3 степени.

Фетальные шунты, артериальная гипертензия, фетоплацентарная недостаточность, беременность

Короткий адрес: https://sciup.org/14131685

IDR: 14131685 | УДК: 618.3+618.5:616.45-001/.3:616.12-007

Текст научной статьи Ведения беременных с тяжелым маточно-плодово-плацентарным нарушениям на фоне хронической артериальной гипертензии

Актуальность. Фетоплацентарная недостаточность на фоне артериальной гипертензии (АГ) является самым распространенным заболеванием, осложняющим течение беременности, а также одной из наиболее актуальных проблем медицинской науки и практики [1,2,5,9]. В последние годы осложнения, связанные с беременностью, включая гипертензивные расстройства, возросли во всех экономически развитых странах что в отражено последних в публикациях [2,4,5,8].

Заболевание характеризуется тяжелым течением, снижением качества жизни и повышением случаев перинатальной заболеваемости и смертности. По данным Всемирной организации здравоохранения, проблема репродуктивного здоровья находится в центре внимания ученых всего мира. Фетоплацентарая недостаточность и синдром замедления роста плода (СЗРП) на фоне гипертензивных расстройств осложняется в 20% случаях беременности занимает 2-3 место в структуре перинатальной заболеваемости и смертности [3,4].

Согласно докладу экспертов Всемирной организации здравоохранения частота АГ и соответственно СЗРП среди беременных за последние 20 лет наблюдений увеличилась более чем на 40 % [6,7,10]. Повышенное артериальное давление (АД) во время беременности строго ассоциируется с высокой частотой преждевременных родов, хронической и острой фетоплацентарной недостаточностью, различными перинатальными осложнениями в виде СЗРП и гибелью плода [10]. В связи с этим, важно поднять уровень качества оказываемых медицинских услуг на новый уровень, и разработка новых подходов прогноза и прологирования беременности у женщин с хронической артериальной гипертензии (ХАГ), осложненным тяжелым кровообращения в системе мать-плацента-плод.

Цель исследования: Изучить состояния фетальных шунтов у беременных с хронической артериальной гипертензией.

Материалы и методы исследования. Было исследовано 120 беременные женщины с хронической артериальной гипертензии (ХАГ) с нарушением маточно-плацентарноплодовым кровотоком (НМППК) 3 степени. 120 беременных женщин с ХАГ разделили на 2 группы:

I группу составили n=73 беременных женщин с нулевым кровотоком в артерии пуповине с ХАГ (основная группа) которым беременность пролонгировали;

II группа n=47 беременные женщины с нулевым кровотоком, ХАГ родоразрешенных без пролонгирование беременности (группа сравнения).

Беременные основной группы регулярно посещали врача акушера-гинеколога, которым проводился динамический контроль допплерометрических параметров и в зависимости от их показателей пролонгировали беременность.

Результаты и обсуждения. Во время наблюдения беременных с ХАГ были выявлены следующие особенности. Беременные с ХАГ регулярно посещали врача акушера-гинеколога и врача ультразвуковой диагностики, но пациентки основной группы достоверно чаще - в среднем частота посещений составила 14,2±0,3 явок, чем группа сравнения 5,1±0,4 раз (р<0,001). Это обусловлено тем, что в связи с прогрессированием нарушение кровообращения МППК пациентки чаще ходили на допплерографию плода, а женщины в группе сравнения как только выявили НМППК 3степени (нулевой кровоток) были сразу госпитализированы и досрочно родоразрешены. Все пациентки основной группы были взяты под наблюдение в сроке беременности 25-28 недель и наблюдались в динамике до родоразрешения, соответственно в группу сравнения также были включены беременные в сроке 25-28 недель и более.

Возраст обследованных беременных находился в пределах от 21 до 38 лет и в основной группе составил в среднем 27,4±1,26 лет, который достоверно не отличался от 26±2,54 лет у женщин группы сравнения ( *-здесь и далее по тексту различие не достоверно при р>0,05 ), (таблица 1).

Таблица 1

Характеристика возрастного состава беременных (в абс. числах и %).

|

Группы |

18-25 |

26-35 |

˃36 |

|||

|

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

|

|

Основная группа (n=73) |

25 |

34,2% |

43 |

59% |

5 |

6,8% |

|

Группа сравнения (n=46) |

18 |

38,3% |

26 |

55,3% |

3 |

6,4% |

В обеих группах у беременных с ХАГ, выявлено присоединение ПЭ в III триместре беременности. Эти показатели существенно не отличались, в основной группе ПЭ присоединилась в 16,4% случаях и в группе сравнения в 14,9% случаях соответственно (рисунок 1).

Основная группа

Группа сравнения

084%

-

■ ХАГ

-

■ ХАГ+ПЭ

015%

085%

□ ХАГ

□ ХАГ+ПЭ

Рисунок 1. Частота встречаемости ПЭ у беременных с ХАГ в обеих группах.

При анализе пациенток группы наблюдения при дородовой госпитализации выявлена высокая частота НМППК уже на амбулаторном этапе. Нарушения МППК 3 степени регистрировалась у всех обследованных беременных, что явилось показанием к госпитализации.

В проспективном исследовании в обеих группах беременность осложнилась нарушениями МППК (таблица 2). Синдром замедления роста плода (СЗРП) является одним из признаков внутриутробного страдания плода, являющегося основным проявлением НМППК при наличии гипертензивных нарушений.

Таблица 2

Показателей допплерографии по НМППК в II и III триместре беременности

|

Нозология |

Основная группа (n=73) |

Группа сравнения (n=47) |

||

|

Абс |

% |

Абс |

% |

|

|

МППК 3ст |

73 |

100% |

47 |

100% |

|

Среди них частота СЗРП |

||||

|

СЗРП 1ст |

5 |

6,8% |

3 |

6,4% |

|

СЗРП 2ст |

2 |

2,7% |

1 |

2,1% |

|

СЗРП 3ст |

0 |

0% |

0 |

0% |

Примечание: Различия не значимы между: *- основной и сравнительной группы

Допплерометрия артерии пуповины показали результаты нулевого кровотока. В наших наблюдениях был выявлен СЗРП 1ст у 6,4%, СЗРП 2ст 2,1% у женщин группы сравнения и в основной группе соответственно 6,8% и 2,7%. (р<0,001).

Исследование венозного протока составляла некоторые трудности визуализации, которые были показанием к повторному осмотру через определенное время. Типичная волна кровотока ВП состояла из трех фаз: первый пик это градиент давления между венами и правым предсердием в период желудочковой систолы; второй пик связан с открытием клапанов и ранним пассивным заполнением желудочков; снижение скорости потока совпадает с третьей фазой – сокращением предсердий в конце диастолы. При развитии застойной сердечной недостаточности плода и ухудшении сократительной способности миокарда резистентность в правом предсердии возрастала в 33 % случаях. Получили 3 вида кривых венозного кровотока которые описаны в таблице 3.

Таблица 3

Состояние венозного протока в исследуемых группах

|

Состояние венозного протока плода |

Основная группа (n=73) (пролонгирование беременности) |

|

|

1 тип |

54 (74%) |

14±4,1дней |

|

2 тип |

15 (20,5 %) |

5±2,5дней |

|

3 тип |

4 (5,5%) |

1±0,5 дней |

Таким образом, в ходе исследования были описаны 3 вида нарушении ВП у беременных с хронической артериальной гипертензией и преэклампсией:

У 54 (74%) при первичном осмотре выявлен 1 вид кривой ВП, это норма без изменений визуального графика нормативных показателей пульсационного индекса (ПИ) и индекса резистентности (ИР) согласно сроку беременности в пределах 95 процентиля для данного срока ПИ=0,21-1,35, ИР 0,50-0,70., этим женщинам динамическое допплерометрическое исследование МППК и ВП проводилось каждые 7 дней, после перехода на 2 вид кривой ВП, исследование проводилось каждые 3 дня. В нашем исследовании пациентом с 1 видом нарушения кровообращения беременность была продлена от 14±4,1дней.

У 15 женщин (20,5%) выявлен 2 вид кривой ВП. Это с изменением визуального графика спектрограммы с увеличением пульсативности и патологическими показателями (ПИ, ИР) выше 95 процентиля для данного срока беременности, этим женщинам каждые 3 дня проводилось допплерометрическое исследование МППК и оценивали кровоток в ВП. В нашем исследовании с 2 видом нарушения кровообращения беременность была продлена от 5±2,5дней.

При первичном обследовании у 4 женщин (5,5%) выявлен 3 вид кривой ВП, в связи с чем все они были родоразрешены в течении 24 часов.

3 вид кривой это– грубые патологические изменения спектрограммы – реверсный или нулевой диастолический кровоток пульсовой волны и патологического пульсационного индекса выше 95 процентиля для данного срока беременности.

Изменения венозного протока 3 вида было основанием для досрочного родоразрешения в основной группе, в группе сравнения эти показатели не измеряли по различным причинам (плохая визуализация, технические затруднения, отсутствие персонала владеющего методов измерения ВП) в том числе и отказе женщин от предложения пролонгирование беременности. Таким образом, маркером контроля выявленным при помощи допплерометрии мы взяли данные изменения венозного кровотока. Критические показатели кровотока в пуповине которые возникают вследствие остановки поступательного движения крови в фазу диастолы

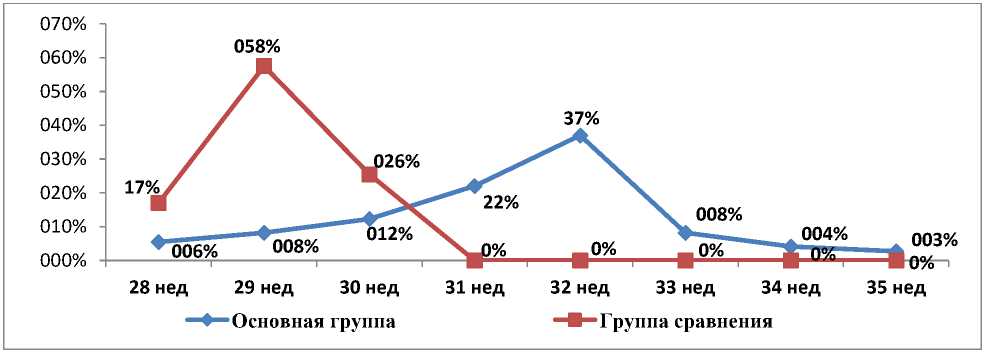

(нулевые значения) или изменения движения потока крови на противоположное (ретроградный кровоток) были показанием к экстренному родоразрешению в группе сравнения. В свою очередь применение оценки кровотока в ВП позволило пролонгировать беременность до 35 недель у 2,7% женщин основной группы (рисунок 2).

Рисунок 2. Сроки родоразрешения у обследованных женщин с ХАГ и ПЭ с нулевым кровотоком

Из диаграммы видно, что в 28 недель в основной группе были родоразрешены (5,5%), наибольшее число родоразрешений имели место в 31, 32 и 33 недели соответственно в группе сравнения 22%, 37% и 8,2% случаев. В 34 недели родоразрешены 3 женщины (4,1%). По данным допплерометрии плода, удалось пролонгировать беременность до 35 недель только в 2,7% случаев, соответственно это значительно увеличивает шанс выживания новорожденных.

Для выявления функционального состояния плода проведено исследование в обеих группах методом кардиотокографии с определением индекса Фишера и оценки графика кардиотокограммы (таблица 4). Результаты КТГ расценивались строго индивидуально только в комплексе с клиническими данными, а также с результатами других исследований, таких как допплерометрия маточно-плодового комплекса. Вышеизложенные состояния наблюдались в первой группе и во второй группе и это явилось маркером для ежедневного наблюдения и для досрочного родоразрешения в связи с отсутствием улучшения в динамике.

Как видно из таблицы №5, показатели критерия Фишера различными в обеих группах. При выявлении критерия Фишера ниже 5 баллов проводили ежедневно КТГ, ухудшение в динамике выявлялось в среднем у 89% больных в течении 3 суток, что говорит о том, что интервал наблюдение можно продлить до 3дней без дополнительного исследования.

Анализ исходов родов для плода показал, что у беременных основной группы 64,4% детей родились с оценкой по шкале Апгар 6-7 балл, 13,3% с оценкой 8-10 балла и 6,8% с оценкой 4-5 балла, в то время как в группе сравнения оценку по шкале Апгар 8-10 балла имели 14,9% женщин, 6-7 балла 57,4% и 4-5 балла 21,3% женщин. Также в группах у женщин имела место антенатальная гибель плода в основной группе в 6,84 % и группе сравнения в 6,3% случаях что было статистически недостоверно. Результаты КТГ расценивались строго индивидуально только в комплексе с клиническими данными, а также с результатами других исследований, таких как допплерометрия маточно-плодового комплекса.

Таблица 4

Оценка критерия Фишера

|

Критерий Фишера |

Основная группа (n=73) |

Группа сравнения (n=47) |

|

4-5 баллов |

11 (15%) |

10 (21,3%) |

|

6-7 баллов |

47 (64,4%) |

27 (57,4%) |

|

8-10 баллов |

10 (13,7%) |

7 (14,9%) |

|

Антенатальная гибель плода |

5 (6,84%) |

3 (6,3%) |

Показания к досрочному родоразрешению в первой группе выставлены в первые 3 дня у 28 беременных, в течении последующих 2 дней у 14 беременных, показаниями были в основном это было прогрессирование гипертензивный состояний в (28,5%), прогрессирование НМППК в (21,3%) и неубедительное состояние плода в (18,9%) случаях, а также другие акушерские показания которые не зависели от гипертензивных состояний.

Выводы. Таким образом, нарушении венозного протока у беременных с хронической артериальной гипертензией беременность была продлена неболее 1 сутки у женщин 14(5,5%). беременности. Изучение кровотока в венозном протоке плода позволило оценить гемодинамику плода при ХАГ с чувствительностью 85% и специфичностью 56%, что позволяет контролировать резервные возможности плода и своевременно диагностировать угрожающие состояния плода.

Список литературы Ведения беременных с тяжелым маточно-плодово-плацентарным нарушениям на фоне хронической артериальной гипертензии

- ACOG Practice Bulletin No. 106: Intrapartum fetal heart rate monitoring: nomenclature, interpretation, and general management principles. American College of Obstetricians and Gynecologists. Obstet Gynecol. 2009 Jul;114(1):192-202.

- Adam K. Lewkowitz, Methodius G. Tuuli, Alison G. Cahill. Perinatal outcomes after intrauterine growth restriction and intermittently elevated umbilical artery Doppler // American Journal of Obstetrics & Gynecology MFM. — March 2019.

- Alfirevic Z, Devane D, Gyte GM. Continuous cardiotocography (CTG) as a form of electronic fetal monitoring (EFM) for fetal assessment during labour. Cochrane Database Syst Rev. 2013 May 31;5:CD006066.

- Amanda S. Trudell, Alisson G. Cahill, Methodius G. Tuuli. Risk of stillberth after 37 weeks in pregnancies complicated by small-for-gestational-age fetuses // American Journal of Obstetrics & Gynecology. — 2013. — №208. — P. 3763.

- Ayres-de-Campos D1, Bernardes J; FIGO Subcommittee. Twenty-five years after the FIGO guidelines for the use of fetal monitoring: time for a simplified approach? Int J Gynaecol Obstet. 2010 Jul;110(1):1-6.

- Barker D.J. The origins of the developmental origins theory // Journal of International Medicine. — 2007. — №261. — P. 412-417.

- Baschat A.A. Neurodevelopment after fetal growth restriction // Fetal Diagnosis and Therapy. — 2014. — №36. — P. 136-142.

- Basky Thilaganathan. The ASPRE pre-eclampsia trial: implications for basic research and clinical practice // Cardiovascular Research. — 2018. — №114. — P. 60-61.

- Ganzevoort W., Mensing Van Charante N., Thilaganathan B., et al., for the TRUFFLE Group. How to monitor pregnancies complicated by fetal growth restriction and delivery before 32 weeks: post-hoc analysis of TRUFFLE study // Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. — 2017. — №49. — P. 769-777.

- World health statistics 2017: monitoring health for the SDGs, Sustainable Development Goals.