Вектор развития уголовной политики в свете 25-летнего юбилея Уголовного кодекса Российской Федерации

Автор: Корнеев Сергей Александрович

Журнал: Вестник Сибирского юридического института МВД России @vestnik-sibui-mvd

Рубрика: Взгляд. Размышления. Точка зрения

Статья в выпуске: 3 (48), 2022 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена сопоставительному анализу векторов развития уголовной политики последних десятилетий на примере рассмотрения судебными органами уголовных дел, возбужденных за конкретные составы преступлений (ст. 158 УК РФ). В свете проводимой политики гуманизации уголовного судопроизводства сокращается количество лиц, имеющих судимость, значительная часть обвиняемых освобождаются от уголовной ответственности в рамках досудебного и судебного производств, что служит предпосылкой для развития иных спорных моментов в данном правовом поле. В частности, внимание акцентируется на возникшей в последнее время проблеме конкуренции норм, определяющих порядок и условия освобождения от уголовной ответственности. В заключение автор приходит к выводу, что при освобождении от уголовной ответственности основной задачей является улучшение положения лица, совершившего преступление (по аналогии ст. 10 УК РФ), его максимальное стимулирование на раскаяние, осознание совершенного противоправного действия, социально одобряемое поведение, а не удовлетворение частных интересов.

Уголовная политика, состояние преступности в ссср, состояние преступности в российской федерации, кража, наказание, освобождение от уголовной ответственности, судебный штраф, конкуренция норм

Короткий адрес: https://sciup.org/140296353

IDR: 140296353 | УДК: 343.2/7 | DOI: 10.51980/2542-1735_2022_3_140

Текст научной статьи Вектор развития уголовной политики в свете 25-летнего юбилея Уголовного кодекса Российской Федерации

«Вор должен сидеть в тюрьме» Г. Жеглов

К рылатая фраза Глеба Жеглова из советского кинофильма «Место встречи изменить нельзя» 1979 года в точности отражала состояние уголовной политики второй половины ХХ века. Так, преступления против всех видов собственности составляли основную массу деяний (60,5%), в структуре которых около 70% – посягательства на личную собственность1.

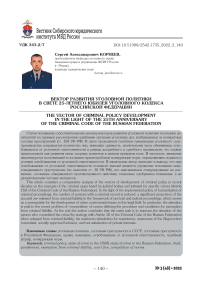

Кража личного имущества граждан являлась наиболее распространенным престу- плением того времени, и ее доля в структуре преступности неуклонно увеличивалась. Так, если в 1980 году она составляла 15,9%, то в 1989 году – уже 34,3%2 (диаграмма 1).

Диаграмма 1. Количество краж личного имущества граждан, зарегистрированных в СССР в 1980-1989 гг.

10 лет, в зависимости от квалифицирующих признаков (ст. 144 УК РСФСР). В то же время лицо могло быть освобождено от уголовной ответственности в связи с изменением обстановки (ст. 50 УК РСФСР), привлечением к административной ответственности (ст. 50.1 УК РСФСР), передачей дела в товарищеский суд (ст. 51 УК РСФСР), передачей на поруки (ст. 52 УК РСФСР).

В настоящее время заявленная в эпиграфе исследования лаконичная формулировка потеряла актуальность. В соответствии с позицией высших органов государственной власти тенденцией развития уголовного судопроизводства в России является его либерализация. В связи с этим ежегодно сокращается количество лиц, имеющих су- димость, значительная часть обвиняемых освобождаются от уголовной ответственности в рамках досудебного и судебного производств, ограничивается применение строгих мер государственного принуждения. Как отмечает председатель Верховного Суда РФ В. Лебедев: «В настоящее время существуют три критерия для прекращения уголовного преследования: преступление нетяжкое, совершено впервые и обвиняемый компенсировал ущерб» [4].

Семидесятые и начало восьмидесятых годов двадцатого столетия характеризовались устойчивой тенденцией роста судимости. Максимальное число осужденных отмечалось в 1984 г. – 863194 человека, что к уровню 1970 г. составило 155,6%3.

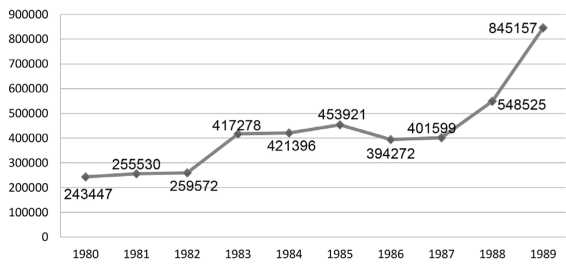

Самым распространенным наказанием за тайное хищение имущества являлось лишение свободы (диаграмма 2). Так, нормы УК РСФСР 1960 г. определяли данную меру государственного принуждения в качестве одного из возможных наказаний за тайное хищение имущества сроком от 3 до

осуждение осуждение с отсрочкой исполнения приговора осуждение с обязательным привлечением к ТРУДУ

Диаграмма 2. Меры наказания, примененные к лицам, осужденным за кражу личного имущества граждан, в 1986 г.

На сегодняшний день минимальное пороговое значение наказания за кражу снижено. Таким образом, в соответствии с действующим уголовным законом сроки лишения свободы варьируются от 2 (ч. 1 ст. 158 УК РФ) до 10 лет (ч. 4 ст. 158 УК РФ). Кроме того, в 2016 году в УК РФ была введена новая норма с административной преюдицией. В связи с этим максимальный срок лишения свободы за мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию, составляет один год (ст. 158.1 УК РФ).

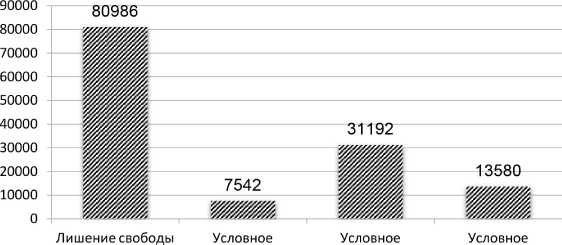

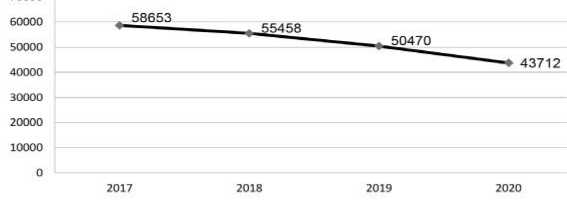

Диаграмма 3. Количество осужденных лиц и число прекращенных дел по ст. 158 УК РФ за 2017-2020 гг.

Учитывая статистические данные (диаграмма 3), можно констатировать факт снижения количества осужденных за преступление, предусмотренное ст. 158 УК РФ, и роста прекращения уголовных дел на основании положений уголовного закона1.

При этом применение реального срока лишения свободы за совершение деяние, содержащего все признаки со-

Рост числа случаев прекращения уголовных дел в отношении лиц, обвиняемых в совершении тайного хищения имущества (ст. 158 УК РФ), объясняется общим вектором развития судебно-уголовной политики.

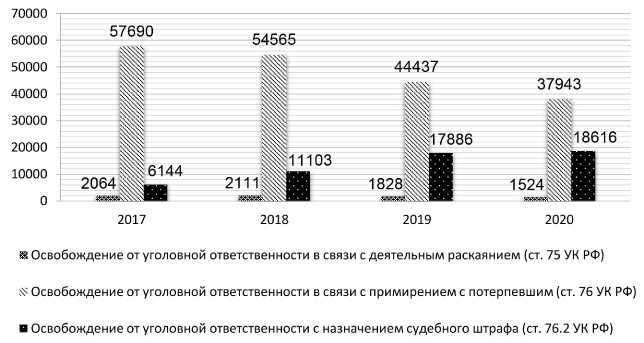

Приведенные на диаграмме 5 статистические данные свидетельствуют о том, что преобладающим видом освобождения от уголовной ответственности за преступление, предусмотренное ст. 158 УК РФ, является реализация ст. 76 УК РФ. Однако следует отметить, что постпреступное позитивное поведение лица, направленное на примирение с потерпевшим как основание (условие) реализации положений уголовного закона, имеет тенденцию к снижению в сравнении с назначением иной меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа (диаграмма 6).

Думается, что причинами сложившейся ситуации могут служить:

– сокращение постпреступных позитивных действий, предусмотренных диспозицией ст. 75 УК РФ, выраженных в добровольной явке с повинной, способ- ствовании раскрытию и расследованию

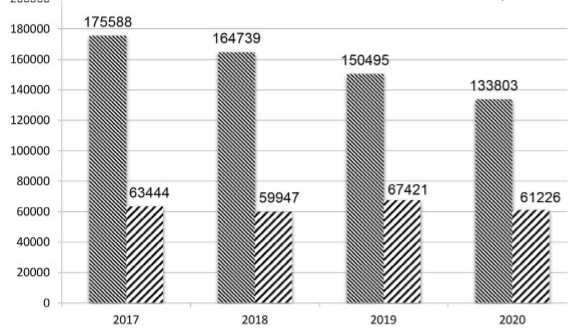

Диаграмма 4. Применение судами лишения свободы как вида наказания за преступление, предусмотренное ст. 158 УК РФ, в 2017-2020 гг.

става преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ, за 2020 г. было снижено на 25,4% в сравнении с 2017 г. (диаграмма 4).

Диаграмма 5. Основания освобождения от уголовной ответственности за преступление, предусмотренное ст. 158 УК РФ, в 2017-2020 гг. [8]

Диаграмма 6. Реализация норм уголовного закона, определяющих освобождение от уголовной ответственности (за преступление, предусмотренное ст. 158 УК РФ), в 2017-2020 гг.

ловного дела в отношении С., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Одной из причин отрицательного решения явилось мнение потерпевшей, согласно которому «С. не возместил, а равно не загладил причиненный преступлением вред, не принес извинений». Таким образом, суд констатировал отсутствие полного заглажи- совершенного преступления и возмещении ущерба или ином заглаживании вреда;

– сокращение постпреступных позитивных действий, предусмотренных диспозицией ст. 76 УК РФ, выраженных в примирении с потерпевшим и заглаживании причиненного потерпевшему вреда;

– обостренное нежелание потерпевшего идти на контакт с лицом, совершившим преступление против собственности1.

Так, Приволжский районный суд Астраханской области в отсутствие потерпевшего постановил уголовное дело по обвинению К., У. и Б. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ, прекратить с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере десяти тысяч рублей каждому. В качестве способа заглаживания вреда, причиненного преступлением, суд расценил факт благотворительных пожертвований2.

Советский районный суд г. Красноярска постановил отказать в удовлетворении ходатайства следователя о прекращении уго- вания причиненного вреда по данному делу3.

Позже Красноярский краевой суд постановил отменить указанное решение и удовлетворить ходатайство следователя, так как «суд первой инстанции не учел, что под ущербом понимаются общественно опасные последствия совершенного преступления, которые зависят от конструкции его состава: материального или формального, и могут быть выражены в количественном (стоимостном) или ином выражении вреда». Возврат похищенного имущества потерпевшему может быть признан в качестве возмещения ущерба или заглаживания вреда при условии, если лицо добровольно возвратило похищенное им имущество, при этом «мнение потерпевшего не является определяющим»4.

Действительно, исходя из обзора судебной практики и положений ст. 762 УК РФ, согласие (несогласие) потерпевшего на прекращение уголовного дела и освобождение лица от уголовной ответственности не имеют определяющего значения5.

Таким образом, решение Приволжского районного суда Астраханской области признать необоснованным и противоречащим уголовному законодательству не представляется возможным. Однако полагаем, что признание добровольной безвозмездной деятельности лица, совершившего преступление против собственности конкретного гражданина, в отношении определенных организаций в качестве возмещения ущерба является весьма дискуссионным.

В действительности же описанные в графике колебания вызваны введением в уголовный закон норм-новелл в виде судебного штрафа (ст. 76.2, ст. 104.4 и 104.5 УК РФ). Новый вид освобождения от уголовной ответственности поспособствовал реализации сразу нескольких социально-правовых задач: сокращению числа осужденных и созданию дополнительных условий для противодействия преступности [8, с. 114; 5, с. 104]; дополнительному источнику доходной части бюджета государства, а также сокращению расходов на содержание органов и учреждений уголовно-исполнительной и судебной системы [1, с. 80; 3, с. 113; 6, с. 14]. Таким образом, иная мера уголовно-правового характера, введенная в Уголовный кодекс РФ в 2016 г., гармонично вписалась в проводимую политику гуманизации уголовного законодательства и стала востребованной в правоприменительной практике [подр.: 2, с. 127].

В то же время возникает вопрос о целесообразности назначения судебного штрафа, когда существуют все необходимые условия для реализации положений ст. 75-76 УК РФ.

В правоприменительной деятельности имеют место быть случаи, когда в ходе судебного разбирательства уполномоченные органы государственной власти констатируют факт не единичных позитивных постпреступных действий (чего в принципе достаточно для реализации отдельных положений УК РФ), а целую конфигурацию общественно полезной деятельности подсудимого. Так, при рассмотрении уголовного дела в отно- шении Г., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 158 и ч. 2 ст. 273 УК РФ, и К., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ, Железнодорожный районный суд г. Хабаровска констатировал факт совершения преступления средней тяжести впервые, а также иные обстоятельства, имеющие отношение к уголовному делу:

– признание вины в полном объеме;

– полное возмещение ущерба, причиненного преступлением, предусмотренным п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ;

– мнение потерпевшего, который «не возражает против прекращения уголовного дела в отношении обвиняемых», так как ущерб, причиненный преступлением, возмещен в полном объеме1.

Представляется, что указанные обстоятельства не противоречат положениям уголовного закона и позволяют освободить Г. и К. от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим (ст. 76 УК РФ). Однако обозначенный перечень постпреступных позитивных действий подсудимых не является исчерпывающим. В качестве субсидиарного способа заглаживания вреда, причиненного преступлением, они внесли пожертвования в благотворительный фонд «Подари жизнь». Суд постановил освободить Г. и К. от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в размере двенадцати и десяти тысяч рублей соответственно.

Октябрьский районный суд г. Самары постановил прекратить уголовное преследование в отношении С., подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. В вынесенном постановлении суд констатировал следующие юридически значимые факты, а именно:

– совершение преступления средней тяжести впервые;

– возмещение материального ущерба потерпевшей в полном объеме;

– принесение публичных извинений потерпевшей;

– ходатайство потерпевшей о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении С. по причине полного возмещения последней материального ущерба, причиненного преступлением, и принесения извинений;

– действия обвиняемой, направленные на заглаживание вреда путем добровольного перечисления личных денежных средств на счет благотворительного фонда1.

Приведенные, а равно иные примеры из судебной практики свидетельствуют о возникшей в последнее время проблеме конкуренции норм, регламентирующих освобождение от уголовной ответственности. На данный факт неоднократно обращалось внимание в специализированной литературе [7, с. 92]. Полагаем, что выходом из сложившейся ситуации является определение конкретных законодательных условий, руководящих пояснений Верховного Суда РФ в части разграничения реализации норм об освобождении от уголовной ответственности. В большей степени данный вопрос касается положений ст. 76.2 УК РФ, введение которой спровоцировало развитие заявленного процесса конкуренции.

Подводя итог настоящему исследованию, отметим, что:

Список литературы Вектор развития уголовной политики в свете 25-летнего юбилея Уголовного кодекса Российской Федерации

- Голенко, Д.В. Судебный штраф как иная мера уголовно-правового характера / Д.В. Голенко // Юридический вестник Самарского университета. - 2018. - N 1. - С. 78-82.

- Корнеев, С.А. Истинное место судебного штрафа в конструкции уголовного закона / С.А. Корнеев // Юридический вестник Дагестанского гос-ударственного университета. - 2021. - N 2. - С. 126-130.

- Кравцова, А.Н. К вопросу о прекращении уголовного дела с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа / А.Н. Кравцова, О.В. Севостьянова, А.А. Судникова // Юридический вестник ДГУ. - 2019. - Т. 30. - N 2. - С. 112-116.

- Куликов, В. Несудимы по суду / В. Куликов // Российская газета. - 2020. - Федеральный выпуск N 39 (8093). - 24 февраля.

- Луценко, Н.С. Судебный штраф: проблемы теории и правоприменения: дис. … канд. юрид. наук / Н.С. Луценко. - Хабаровск, 2019. - 237 с.

- Мурашова, А.В. Дифференциация штрафа в уголовном праве: автореф. дис. … канд. юрид. наук / А.В. Мурашова. - М., 2022. - 26 с.

- Пудовочкин, Ю.Е. Общие проблемы и ошибки освобождения от уголовной ответственности (обзор судебной практики) / Е.Ю. Пудовочкин // Вестник Университета прокуратуры Российской Федерации. - 2020. - N 1 (75). - С. 85-92.

- Скрипченко, Н.Ю. Судебный штраф: проблемы реализации законодательных новелл / Н.Ю. Скрипченко // Журнал российского права. - 2017. - N 7(247). - С. 106-114.