Венецианские печатные ирмологии XVI-XVII вв. и книжная справа в Москве

Автор: Андреев Александр Андреевич

Журнал: Христианское чтение @christian-reading

Статья в выпуске: 5 (76), 2017 года.

Бесплатный доступ

Первопечатный Ирмологий 1657 г. является ключевым изданием, появившимся в ходе книжной справы при патриархе Никоне, так как по нему впоследствии правились тексты ирмосов во всех богослужебных книгах, равно как и в нотированных рукописных Ирмологиях и печатном Ирмологии нотного пения. Тем не менее источники Ирмология 1657 г. пока не установлены. В данной статье рассматриваются печатные греческие Ирмологии, изданные в Венеции в XVI- XVII вв. Автор описывает состав этих изданий и показывает их влияние на Ирмологий 1657 г. Характерной чертой славянского первопечатного издания является наличие в нем ирмосов, которые не встречаются в славянских рукописных Ирмологиях XVI-XVII вв. Сопоставив состав Ирмология 1657 г. и венецианских изда- ний с составом изданных византийских рукописей Ирмология, автор показывает, что эти «новые» ирмосы на самом деле являются ирмосами древних канонов, которые присутствуют в венецианских Ирмологиях, но не употребляются за богослужением по современным печатным книгам

Ирмологий, гимнография, ирмос, канон, богослужебные книги, реформа богослужения, книгопечатание, корректурный экземпляр, арсений грек, евфимий чудовский

Короткий адрес: https://sciup.org/140223477

IDR: 140223477

Текст научной статьи Венецианские печатные ирмологии XVI-XVII вв. и книжная справа в Москве

Исследователи книжной справы, проходившей на московском Печатном дворе во второй половине XVII в., и получившей в литературе название «никонов-ской»1, уже обратили внимание на зависимость правленых при патр. Никоне богослужебных книг от греческих книг венецианской печати. Так, исследуя справу Служебника 1655 г., А. А. Дмитриевский, в изданной уже посмертно работе, заключает, что «патриарх Никон исправлял свой Служебник не по греческим и славянским богослужебным рукописям, а по венецианскому греческому Евхологию 1602 г.»2. Выводы А. А. Дмитриевского по справе Служебника подтвердил его ученик Н. Д. Успенский3. В независимой работе по «никоновской справе» к тем же выводам о влиянии венецианских изданий на московский Служебник 1655 г. пришел и П. И. Мейендорф4, а И. А. Карабинов отыскал в Библиотеке Московской

Синодальной типографии экземпляр венецианской Постной триоди 1644 г. с собственноручными пометами справщика Евфимия Чудовского5.

Следующей значимой книгой, правленой при патр. Никоне, является Ирмоло-гий 1657 г. Это издание важно тем, что с его выходом в Москве впервые появляется в печати ненотированный Ирмологий, editio princeps славянского Ирмология. Все более поздние Ирмологии: и печатные издания ненотированного Ирмология, и рукописные списки нотированного Ирмология, и первое печатное издание Ирмология нотного пения, вышедшее в 1772 г.6, стоят в прямой зависимости от Ирмология 1657 г. Тем не менее в единственном на данный момент исследовании, посвящен- ном изданию славянского первопечатного Ирмология, М. Г. Казанцева совершенно не затрагивает вопрос о его возможной зависимости от греческих Ирмологиев7. А ведь на такую зависимость намекает предисловие к славянскому первопечатному изданию, в котором издатели сообщают, что эту книгу, «гле҃ мꙋю ір҆ м^ло́гїй , ...и҆з̾слѣ́дивше съ греч́ ескихъ теѯ́ тѡвъ . прел^жих́ омъ на славес́ кїй дїал́ ектъ но́в^»8. Итак, исследователь истории Ирмология должен в первую очередь определить, какими источниками руководствовались справщики при составлении ключевого издания Ирмология в 1657 г.

2. Материалы по справе Ирмология

От Ирмология 1657 г. сохранился корректурный (кавычный) экземпляр9, который впервые описали В. Г. Сиромаха и Б. А. Успенский10. Рукопись на самом деле состоит из двух экземпляров, с которыми переплетена часть корректурного экземпляра Скрижали 1656 г. Эти два экземпляра Ирмология отражают два этапа справы. Сначала в первом экземпляре были начисто записаны ирмосы восьми гласов в порядке OdO. Судя по редакции поэтического текста, ирмосы были скорее всего списаны с какого-то нотированного славянского Ирмология XVI– XVII в., однако раздельноречие было отредактировано наречь. Ирмосы записаны аккуратным полууставом, без музыкальной нотации, в двух цветах, в 19 строк. Поверх текста далее осуществлялась кропотливая редакторская работа, о которой свидетельствуют многочисленные изменения, сделанные киноварью. Некоторые ирмосы вычеркнуты полностью, целый ряд ирмосов дописан, чаще всего в конце песни, изредка на полях или вклейках. Исправления сделаны скорописью, причем чаще всего встречается почерк Евфимия Чудовского. Во многих ирмосах некоторые слова вычеркнуты или закавычены, а на полях или сверху строки поставлены новые прочтения. О том, что справщики руководствовались греческим текстом, свидетельствует ряд примечаний на полях (напр., «в греч. нет»), ряд выписанных на полях греческих слов, видимо, оказавшихся трудными для перевода, и даже одна заметка «спросить у грека» (имеется в виду справщик Арсений Грек). Внутри каждой песни ирмосы пронумерованы славянской цифирью почерком Евфимия Чудовского. Затем рукопись была переписана начисто (ирмосы в этом втором экземпляре уже записаны в порядке, указанном проставленной в первом экземпляре нумерацией), и правилась по второму туру. Судя по замечанию на первом листе второго экземпляра (л. 123) — «Иван Федоров взял (вторую?) тетрадь переводу апреля в 10 день» — с этого экземпляра производился набор Ирмология 1657 г.11 И первый, и второй корректурный экземпляры содержат только ирмолойную часть Ирмология, включая (во втором экземпляре) «розники». Корректурный экземпляр обиходной части, если такой существовал, не сохранился.

3. Венецианские печатные Ирмологии

Нам ничего не известно о греческих рукописных Ирмологиях, доступных справщикам Печатного двора. Вообще греческие рукописи стали появляться на московском Печатном дворе лишь во время патриаршества Никона, преимущественно в результате экспедиции Арсения Суханова на Афон в 1654 г12. Однако некоторые греческие книги могли быть в собственности у справщиков, прибывших в Москву из Киева. Так, в описи имущества Арсения Грека, составленной при его ссылке на Соловки в 1649 г., упоминается о наличии у него греческого печатного Ирмология13. К сожалению, нам не удалось отыскать этот экземпляр Ирмология в московских книгохранилищах. Не имея, таким образом, сведений об этом издании, мы были вынуждены пойти другим путем: просмотреть все изданные в Венеции в XVI–XVII вв. Ирмологии и определить их возможную роль в московской книжной справе.

Но, приступив к такой работе, мы сразу столкнулись с серьезными затруднениями. С одной стороны, изучение греческих венецианских богослужебных книг является принципиально важным для понимания не только книжной справы, но и современных богослужебных текстов. Как отмечает А. Рэс, венецианские первопечатники смогли сформировать textus receptus богослужения по византийскому обряду: «ils ont fourni l’edition princeps de toute la série des livres liturgiques [qui] substantiellement a été acceptée et a éliminé toutes les autres recensions»14.

Тем не менее, при всей актуальности темы, нет никакой литературы, специально посвященной теме венецианских богослужебных книг, и ни содержание, ни потенциальные рукописные источники, ни дальнейшее распространение изданных в Венеции богослужебных книг совершенно не исследованы. Мало того, сохранившиеся экземпляры венецианской печати разбросаны по различным библиотекам Европы и Америки, что весьма затрудняет работу с ними.

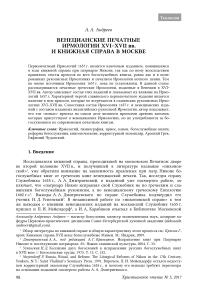

Опираясь на сведения о греческой библиографии, собранные Э. Лейтон15, которые для XVII в. мы дополняем сведениями из библиографии Э. Леграна16, мы можем обозначить те издания греческого Ирмология, которые могли быть под руками у справщиков московского Печатного двора в 50-х годах XVII в. В Таблице 1 приводятся сведения об интересующих нас изданиях; крыжем помечены те издания, с которыми мы смогли ознакомиться лично. К сожалению, первопечатное издание пока остается для нас недоступным.

Таблица 1: Венецианские издания Ирмология

|

год |

издатель |

место хранения сохранившегося экземпляра |

|

1549 |

В. Варелис и Д. Мармаретос |

монастырь Филофей (Афон) Местная библиотека Козани (Греция) |

|

1568 |

Дж. Леончини |

Национальная библиотека Франции (B-3587)† |

|

1584 |

А. Кунадис |

Гарвардский университет (США)† |

|

1603 |

А. Пинелли |

Лейденский университет (Нидерланды)† |

|

1612 |

А. Пинелли17 |

Библиотека Вюртемберга, Штутгарт (Германия) |

|

1639 |

А. Джулиани |

Национальная библиотека Франции (B-3582)† |

|

1643 |

А. Джулиани |

Британская библиотека |

Приведем описание второго издания Ирмология, которое вышло в свет в 1568 г. в типографии Джакомо Леончини (иначе Иакова Леонкина, Ἰάκωβος ὁ Λεόγκινος). На должности корректоров Леончини нанимал греческих священнослужителей; в период с 1560 по 1569 гг. эту должность занимал Симеон Веривелос, монах с о. Кипр, и, возможно, он принимал участие в составлении и редактировании Ирмология 1568 г. Нам был доступен экземпляр, хранящийся в Bibliothèque nationale de France (шифр B-3587), который находится в хорошей сохранности и переплетен в одну книгу вместе с греческим Часословом, изданным Дж. Леончини в 1574 г18. Сам Ирмологий — первая часть этой книги — напечатан в формате 8° в 27 строк и состоит из 15 тетрадей, пронумерованных снизу греческой цифирью; пагинация первой тетради и индивидуальных листов отсутствует. Таким образом, общая пагинация: [Α]-Ξ⁸Ο⁴, т. е. 116 листов. Печать двухцветная. Название книги:

Εἱρμολόγιον σὺν Θεῷ Ἁγίῳ, περιεχὸν πάντας τοῦς εἱρμοῦς τῆς ὀκτωήχου τῶν τε δεσποτικῶν καὶ τῶν θεομητερικῶν ἑορτῶν καὶ ὅλον τοῦ ἐνιαυτοῦ.

По структуре все венецианские издания Ирмология представляют из себя сборники ирмосов в порядке OdO без музыкальной нотации. Помимо ирмосов, Ирмологии имеют приложения; в изданиях 1568, 1586 и 1603 гг. приложение содержит тексты Обихода (как и в славянском издании 1657 г.). По составу издания 1586 и 1603 гг. мало чем отличаются от издания 1568 г.: при переиздании книги происходят лишь незначительные изменения, связанные с исправлением ошибок и опечаток предыдущих изданий. Однако состав греческого Ирмология меняется начиная с издания 1639 г., выполненного Антонием Джулиани (Ἀντώνιος ὁ Ἰουλιάνις), иначе известным как Иоанн Антонио Джулиани (Giannantonio Giuliani), занимавшимся книгопечатанием в Венеции с 1631 по 1656 гг19. Состав обиходной части в издании 1639 г. значительно сокращен, а его место занимает ряд текстов канонического и нравоучительного характера.

В Таблице 2 мы приводим содержание шести изданий печатного Ирмология: изданий 1568, 1584 и 1639 гг., славянского первопечатного издания 1657 г., а также, для сравнения, двух современных изданий — славянского московской Синодальной типографии 1881 г. (и репринты20) и греческого (Афины, 1906 г.). Для наглядности в ячейках мы приводим действительные номера страниц, условно считая титульный лист издания нулевой страницей.

Состав Ирмология 1657 г. похож (но не идентичен) составу венецианских Ирмо-логиев 1568 и 1584 гг. В обиходной части в него не вошли молебные каноны «Многими содержим напастьми» и «Скорбных наведения» (содержатся в пореформенных изданиях Часослова и Октоиха соответственно), текст Чина о панагии (содержится в Типиконе 1682 г.), вседневные тропари (содержатся в Часослове), вседневные отпусты (содержатся в Служебнике) и устав о сезонной катавасии (содержится в Типиконе 1682 г.). Чинопоследование вечерни в нем объединено с чинопоследованием PRES, а мегалинарии не используются в русской богослужебной традиции. С другой стороны, в него включен ряд текстов, отсутствующих в венецианских Ирмологиях: богородичны «первого приложения», степенные антифоны, эвлогитарии в воскресной и заупокойной редакциях и полиелейные псалмы вместе с избранными псалмами. Можно предположить, что эти тексты вошли в Ирмологий 1657 г. под влиянием югозападнорусского Ирмологиона21. Как мы уже отметили, венецианский Ирмологий 1639 г. резко отличается по составу обиходного материала от своих предшественников: он содержит только мегалинарии, припевы к девятой песни праздничных канонов и указания об исполнении сезонной катавасии. Современный греческий Ирмоло-гий похож на издание 1639 г. и также содержит ряд канонических и нравоучительных материалов. Современный славянский Ирмологий мало чем отличается по составу от первого издания 1657 г.

4. Обиходная часть Ирмологиев

Вторую часть печатного Ирмология 1657 г. мы называем «обиходной» т. к. она более всего напоминает состав, структуру и функцию певческой книги Обиход22. Тем не менее обиходная часть Ирмология 1657 г. достаточно резко отличается по структуре и составу от нотированных Обиходов XVII в. Обиходы содержат фиксированные песнопения суточного богослужения и CHR / BAS, которые исполняются певчески, уникальными силлабическими или мелизматическими мелодиями, и, соответственно, записываются вместе с музыкальной нотацией. В Ирмологии 1657 г. музыкальная нотация отсутствует. В свою очередь, венецианские печатные Ирмологии XVI в. содержат в обиходной части и такие богослужебные тексты, которые исполняются чтением (например, шестопсалмие утрени), и по составу приближаются к Часословам. Издание 1657 г. содержит только певческий материал. Некоторый материал в нем общий со славянскими рукописными Обиходами: «Бог Господь», полиелейные и хвалитные псалмы, гимн «Единородный Сыне» и другие фиксированные песнопения CHR / BAS. Некоторые песнопения явно вошли из венецианских печатных Ирмологиев: полные тексты вседневных и изобразительных антифонов, библейские песни в двух сокращенных редакциях. Наконец, ряд текстов вошел в состав Ирмология 1657 г. под влиянием югозападнорусских Ирмологионов: богородичны «первого приложения», степенные антифоны. В общих чертах, обиходная часть Ирмология 1657 г., скорее всего, имела предназначение в первую очередь источника исправленных певческих текстов для других богослужебных книг, а также книги, фиксирующей ряд уставных изменений, введенных справщиками, например, в порядке исполнения канона вместе с библейскими песнями. Однако есть и характерные признаки того, что предполагалось и певческое исполнение текстов Ирмология: для вседневных и изобразительных антифонов и киноников CHR / BAS указана гласовая принадлежность, причем гласы этих песнопений почти всегда совпадают с указанными гласами в венецианских

Ирмологиях. Тем не менее славянские Обиходы XVII в. не знают практики исполнения киноников и энарксиса на гласовые мелодии.

Таблица 2: Содержание различных изданий Ирмология

|

греч. слав. современ. |

||||||

|

1568 |

1584 |

1639 |

1657 |

слав. |

греч. |

|

|

Предисловие |

– |

– |

1 |

678 |

– |

– |

|

Ирмосы, глас 1-й |

2 |

2 |

7 |

1 |

1 |

2 |

|

Ирмосы, глас 2-й |

27 |

27 |

42 |

61 |

33 |

29 |

|

Ирмосы, глас 3-й |

49 |

49 |

78 |

115 |

62 |

49 |

|

Ирмосы, глас 4-й |

61 |

61 |

95 |

145 |

77 |

60 |

|

Ирмосы, глас 5-й (1-й пл.) |

83 |

84 |

132 |

210 |

111 |

83 |

|

Ирмосы, глас 6-й (2-й пл.) |

94 |

96 |

150 |

242 |

127 |

94 |

|

Ирмосы, глас 7-й («тяжелый») |

109 |

110 |

175 |

281 |

146 |

115 |

|

Ирмосы, глас 8-й (4-й пл.) |

121 |

120 |

191 |

310 |

159 |

125 |

|

Ирмосы «розники» |

– |

– |

– |

363 |

188 |

– |

|

Последование общего молебна |

142 |

142 |

– |

– |

– |

– |

|

Дополн. молебный канон |

151 |

152 |

– |

– |

– |

– |

|

Чин о панагии |

156 |

156 |

– |

– |

– |

– |

|

Последование вечерни |

158 |

158 |

– |

– |

– |

– |

|

Дневные тропари и кондаки |

167 |

167 |

– |

– |

– |

– |

|

Богородичны |

– |

– |

– |

416 |

215 |

– |

|

Воскресные степенны |

– |

– |

– |

430 |

235 |

– |

|

Из последования утрени |

171 |

171 |

– |

454 |

246 |

145 |

|

Воскресные эвлогитарии |

– |

– |

– |

571 |

301 |

– |

|

Субботние эвлогитарии |

– |

– |

– |

592 |

312 |

– |

|

Последование вседневной CHR |

205 |

206 |

– |

380 |

200 |

– |

|

Последование воскресной CHR |

209 |

210 |

– |

395 |

196 |

– |

|

Последование PRES |

211 |

212 |

– |

405 |

210 |

– |

|

Мегалинарии |

212 |

213 |

221 |

– |

– |

– |

|

Последование Пасхи |

– |

– |

– |

– |

314 |

– |

|

Полиелейные псалмы |

– |

– |

– |

597 |

– |

– |

|

Избранные псалмы |

– |

– |

– |

613 |

331 |

– |

|

Припевы к 9-й песни канона |

222 |

223 |

240 |

— |

357 |

167 |

|

Дневные отпусты |

225 |

226 |

– |

– |

– |

– |

|

Указания о катавасии |

228 |

230 |

247 |

– |

– |

175 |

|

Акафист Богородице |

– |

– |

– |

– |

– |

181 |

|

Акафист Кресту |

– |

– |

– |

– |

– |

210 |

|

Слово Николая Малакса |

229 |

230 |

249 |

– |

– |

223 |

|

Таблица 7 Вселенских соборов |

– |

– |

255 |

– |

– |

225 |

|

О браке |

– |

– |

257 |

– |

– |

228 |

|

О степенях родства |

– |

– |

258 |

– |

– |

229 |

|

Таблицы степеней родства |

– |

– |

261 |

– |

– |

233 |

|

Таблицы страстей и добродетелей |

– |

– |

286 |

– |

– |

243 |

|

Толкование месяцев |

– |

– |

– |

– |

– |

244 |

|

Молитва Евгения Болгарина |

– |

– |

– |

– |

– |

245 |

5. Ирмолойная часть Ирмологиев

Теперь сопоставим ирмолойную часть Ирмология 1657 г. с венецианскими печатными изданиями и, для сравнения, со славянскими рукописными Ирмологиями XVI–XVII вв., для того чтобы выделить общую тенденцию справы печатного Ирмоло-гия. Для сравнения мы привлекаем следующие рукописи: список РГБ ф. 304.I № 414 («Стихираль Иева Лупанды»; репрезентативная рукопись сер. XVI в.23), список РНБ Q. I.422 (репрезентативная рукопись нач. XVII в.), список РНБ O. I.399 (репрезентативная рукопись сер. XVII в.) и список РГБ ф. 379 № 86 (из собрания прот. Д. В. Разумовского — репрезентативный югозападнорусский Ирмологион, датируемый втор. пол. XVII в.). Во всех этих списках редакция поэтического текста ирмосов дореформенная, раздельноречная (кроме Ирмологиона РГБ ф. 379 № 86, в котором раздельноречие почти везде исправлено наречь). Нотация крюковая беспометная (кроме РНБ O. I.399, где присутствует опомечивание, и Ирмологиона, в котором используется киевская квадратная нотация).

Как видно из Таблицы 3, Ирмологий 1657 г. содержит 992 ирмоса. Эта цифра очень близка к количеству ирмосов в венецианских изданиях греческого Ирмология (так, издания 1568 и 1584 гг. содержат 999 ирмосов) и значительно больше, чем количество ирмосов в московских рукописных Ирмологиях XVI–XVII вв. и югозападнорусских Ирмологионах XVII в. Современный славянский Ирмологий содержит 1015 ирмосов — в конце XVII в. ряд ирмосов, не вошедших в издание 1657 г., но употребляющихся за богослужением, был добавлен в состав славянского печатного Ирмология.

Изменения в количестве ирмосов свидетельствуют о том, что «никоновские» справщики создали принципиально новый вид книги, более похожий на венецианские издания Ирмология, чем на русские певческие книги XVI — первой половины XVII вв. Более отчетливо это видно при сопоставлении состава и порядка ирмосов внутри каждой песни каждого гласа. В качестве примера приводим в Таблице 4 состав и порядок ирмосов внутри первой песни пятого (первого плагального) гласа для венецианских изданий, первопечатного славянского Ирмология и репрезентативных рукописей XVI–XVII вв. Для полноты картины процесса редактирования Ирмология 1657 г. мы также приводим состав и порядок ирмосов в корректурном экземпляре ГИМ Син. 762. В Таблице 4 цифры указывают порядок ирмоса внутри песни. Для корректурного экземпляра мы указываем последовательность ирмосов так, как они первоначально записаны в этой рукописи; при этом в скобках указаны те ирмосы, которые в ходе справы были дописаны справщиками.

Из Таблицы 4 видно, что состав и порядок ирмосов в издании 1657 г. с точностью повторяет порядок и состав ирмосов в венецианских изданиях Ирмология (в данном случае — в издании 1568 г.). При этом ирмосы, которых не было в славянских рукописных Ирмологиях XVI–XVII вв., были дописаны справщиками в корректурный экземпляр Ирмология, как правило, в той же последовательности, в которой они встречаются в венецианских изданиях. Аналогичная картина складывается и для других песней и других гласов: за некоторыми исключениями, состав и порядок ирмосов внутри каждой песни каждого гласа в издании 1657 г. повторяет венецианские издания Ирмология. В ряде случаев первопечатное славянское издание воспроизводит и ошибки, которые встречаются в венецианских печатных Ирмологиях: так, ирмос восьмой песни первого гласа Иже пи́щею не ѡ҆ скверни́вшесѧ (112) ошибочно размещен в составе ирмосов седьмой песни, а ирмос девятой песни первого гласа Ꙗкѡ го́рнею глꙋбино́ю — в составе ирмосов восьмой песни. Эти ошибки в славянском Ирмологии будут исправлены в издании 1687 г., которое возникло в результате справы Служебных миней и согласования поэтического текста ирмосов в Минеях и в Ирмологии.

Таблица 3: Количество ирмосов в разных изданиях Ирмология порядка OdO

|

Рч |

9 а СУ |

О РУ СУ |

3 ^ И СУ |

S к СУ |

со К к су |

Д’ к су |

5 |

со 5 |

|

|

Глас первый |

116 |

106 |

103 |

99 |

161 |

160 |

157 |

157 |

161 |

|

Глас второй |

96 |

94 |

92 |

88 |

155 |

155 |

154 |

146 |

149 |

|

Глас третий |

77 |

62 |

72 |

71 |

79 |

79 |

79 |

86 |

87 |

|

Глас четвертый |

138 |

125 |

120 |

127 |

173 |

172 |

172 |

178 |

181 |

|

Глас пятый |

64 |

45 |

48 |

47 |

93 |

94 |

94 |

90 |

99 |

|

Глас шестой |

71 |

61 |

60 |

61 |

98 |

99 |

99 |

100 |

101 |

|

Глас седьмой |

54 |

52 |

52 |

48 |

83 |

83 |

81 |

78 |

79 |

|

Глас восьмой |

101 |

99 |

98 |

99 |

157 |

157 |

154 |

157 |

158 |

|

Итого |

717 |

644 |

645 |

640 |

999 |

999 |

990 |

992 |

1015 |

О зависимости Ирмология 1657 г. от венецианских печатных изданий свидетельствует и тот факт, что те ирмосы, которые встречаются в славянских рукописных Ирмологиях XVI–XVII вв., но в венецианских печатных Ирмологиях отсутствуют, не вошли в состав первопечатного славянского издания. В некоторых случаях эти ирмосы были записаны на страницах корректурного экземпляра и потом вычеркнуты справщиками. Так, например, произошло с ирмосом третьего гласа Ꙗкѡ тꙋч́ а

на тро́скотъ (887); хотя этот ирмос не вошел в состав издания 1657 г., он тем не менее употребляется за богослужением и пропечатан в Постной Триоди (вторник сырный на утрени)24. Впоследствии, при справе других богослужебных книг, недостающие ирмосы дописывались в печатный Ирмологий — ирмос № 887 впервые напечатан в издании 1673 г.25 Некоторые ирмосы не вошли и в состав корректурного экземпляра, т. к. в славянских рукописных Ирмологиях они обычно приводились в приложении

«ирмосы приблые». Два самых значимых примера — ирмосы последования Георгия Святоградца Величав́ аго фараѡ́ на (1767), которые используются в славянских богослужебных книгах как ирмосы канона св. равноап. Ольги, и ирмосы канона свт. Кирилла Туровского Мѡѷсеѡ́ вꙋ поминаю́ ще дѣсни́цꙋ. Ни те, ни другие ирмосы не используются в греческом богослужении XVI–XVII вв., и поэтому не вошли в состав венецианских Ирмологиев. Их нет и в первопечатном славянском издании. Ирмосы канона св. равноап. кн. Ольги были добавлены в состав уже Ирмология 1687 г. в результате согласования печатного Ирмология и Служебных миней, а ирмосы покаянного канона свт. Кирилла Туровского навсегда выбыли из русского богослужения26.

Но самая своеобразная черта Ирмология 1657 г. — большое количество новых ирмосов, которых нет в рукописных Ирмологиях XVI–XVII вв. и которые в печатном

Ирмологии появляются впервые. Как мы отметили, они были записаны в корректурном экземпляре в той же последовательности, в которой они встречаются в венецианских изданиях. М. Г. Казанцева выдвинула гипотезу, что расширение состава славянского Ирмология связано с созданием и распеванием новых ирмосов в XVI в.27, приурочив эту деятельность к канонизации новых русских угодников на «макарьев-ских» соборах в Москве. Однако мы смогли отыскать греческие оригиналы почти всех этих ирмосов в издании Ирмология митр. Софрония (Евстратиадиса)28, выполненного по рукописям X–XIII вв. Лавра Β 32 и Coislin 220, содержащих 95% всех известных на данный момент ирмосов. В Таблице 4 в первой колонке (обозначенной Евс. ) для каждого ирмоса приведен его порядковый номер по изданию Евстратиадиса согласно системе нумерации ирмосов, предложенной Й. Рааштедом29; такой порядковый номер можно привести почти для каждого ирмоса, вошедшего в состав славянского печатного Ирмология. Таким образом, мы можем положительно заключить, что появившиеся впервые в Ирмологии 1657 г. ирмосы не являются новыми ирмосами, созданными в XVI в. На самом деле это — ирмосы древних византийских канонов, по каким-то причинам вошедшие в состав венецианских печатных Ирмологиев, но не сохранившиеся в славянской рукописной традиции XVI в.

Таблица 4: Ирмосы первой песни пятого гласа

|

Евс. |

Рч |

9 а СУ |

о ё СУ |

3 -4 е Л |

к СУ |

со К к су |

о 5 К |

« 5 |

||

|

Ἵππον καὶ ἀναβάτην |

1610 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

Конѧ̀ и҆ всад́ ника |

|

Τῷ Σωτῆρι Θεῷ |

1618 |

2 |

3 |

2 |

2 |

2 |

2 |

2 |

2 |

Сп҃си́телю бгꙋ҃ |

|

ᾌσωμεν τῷ Κυρίῳ τῷ ποιήσαντι |

1670 |

4 |

5 |

4 |

4 |

3 |

3 |

3 |

3 |

Пои́мъ гдⷭв҇ и, сотво́ршемꙋ |

|

Γῆν ἐφ’ ἢν οὐκ ἔλαμψεν |

1691 |

3 |

4 |

3 |

3 |

4 |

4 |

4 |

4 |

Зем́ лю, на ню́же не возсїѧ |

|

Ὠδὴν ἐπινίκιον |

1659 |

7 |

2 |

6 |

6 |

5 |

5 |

5 |

5 |

Пѣ́снь побѣ́днꙋю принесем́ ъ |

|

ᾌσωμεν τῷ Σωτῆρι |

1713 |

6 |

6 |

(7) |

6 |

Пои́мъ сп҃си́телю |

||||

|

Χριστὸς ἐφάνη |

1714 |

5 |

6 |

5 |

5 |

7 |

7 |

6 |

7 |

Хрⷭт҇ о́съ ꙗ҆ви́сѧ |

|

ᾌσωμεν τῷ Κυρίῳ τῷ θαυμαστῷ |

1700 |

– |

– |

– |

– |

8 |

8 |

(8) |

8 |

Пои́мъ гдⷭв҇ и ди́вномꙋ |

|

Δώσωμεν μεγαλωσύνην |

1660 |

– |

– |

– |

– |

– |

9 |

– |

– |

Дади́мъ вели́чїе |

|

Πεζοπορῶν ὁ Ἰσραὴλ |

1627 |

– |

– |

– |

– |

9 |

10 |

(9) |

9 |

Пѣшешес́ твꙋѧй іи҆ л҃ ь |

|

6 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

Мѡѷсеѡ́ вꙋ поминаю́ ще дѣсни́цꙋ |

||

|

Τῷ τὸν ὑψαύχενα πάλαι Φαραὼ |

1767 |

8 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

Величав́ аго фараѡ́на |

Объяснение тому, почему эти ирмосы не записаны в рукописных Ирмологиях, кроется в том факте, что эти ирмосы не используются за богослужением, и, соответственно, не было необходимости их записывать и нотировать в XVI в. Даже после «никоновской» справы они все равно являются избыточными по отношению к печатным богослужебным книгам, и ни в одной богослужебной книге, кроме самого Ирмология, не употребляются. Единственным исключением являются ирмосы канона свт. Григорию Богослову (авторство прп. Косьмы Маюмского) Ἔπαινον ὁ θεόπτης (115– 122), вошедшие как в состав Ирмология 1657 г., так и в правленую Служебную минею 1691 г.30 Еще некоторые ирмосы были в дальнейшем использованы при составлении новых канонов: например, ирмосы четвертого гласа 1204, 1317, 1379, 1380, 1274, 1414, 1416 и 1418 — в составленном Епифанием Славинецким каноне свт. Алексию Московскому, впервые изданном в 1661 г.31; ряд ирмосов разных гласов — в службе в честь победы под Полтавой, составленной в XVIII в.32; еще некоторые ирмосы — в службе Иоанну Воину (память 30 июля), которая вошла в состав Дополнительной минеи в начале XX в.33 Большинство же этих избыточных ирмосов так и не получили употребления за богослужением и не пропечатаны ни в дореформенных, ни в пореформенных богослужебных книгах. Примечательно, тем не менее, то, что все эти ирмосы были в дальнейшем распеты, и их мелодии знаменного распева вошли в изданный в 1772 г. Ирмологий нотного пения.

6. Выводы

В данной работе мы впервые ввели в оборот литургической науки венецианские печатные издания Ирмология XVI–XVII вв. Хотя первопечатное греческое издание остается нам пока недоступным, на основании проделанного источниковедческого анализа и сравнения доступных изданий венецианских Ирмологиев с первопечатным славянским Ирмологием 1657 г. и его корректурным экземпляром, мы можем сделать несколько выводов о ходе и целях справы Ирмология в XVII в., которая привела к изданию печатного ненотированного Ирмология в Москве. Во-первых, становится очевидно, что справщики московского Печатного двора ориентировались не на древние славянские и греческие рукописные Ирмологии, а на венецианские печатные издания Ирмология XVI–XVII вв. Об этом свидетельствует состав Ирмология 1657 г., близко повторяющий состав венецианских Ирмологиев; состав и порядок ирмосов внутри каждой песни каждого гласа; ряд ошибок в структуре и текстах ирмосов в венецианских Ирмологиях, которые воспроизведены в московском издании; и ряд характерных указаний обиходной части (например, указание гласа для исполнения антифонов и киноников CHR / BAS, что неизвестно в славянской книжной традиции). Таким образом, мы можем подтвердить, что не только Служебник 1655 г. и Постная Триодь 1656 г., но и Ирмологий 1657 г. составлялись с ориентацией на венецианские печатные издания.

Во-вторых, хотя Ирмологий 1657 г. очень похож на венецианские печатные Ир-мологии, он не является точным воспроизведением ни одного из них. Скорее всего книжная справа Ирмология происходила творчески, и справщики не пытались создать точный перевод греческой книги. За основу был взят какой-то славянский список Ир-мология, поэтический текст которого (без нотации и с устранением раздельноречия) был записан набело, в результате чего получился первый экземпляр рукописи ГИМ Син. 762. Потом этот текст правился по какому-то печатному греческому Ирмологию, изданному в Венеции в XVI в. Рукопись, с учетом исправлений, была переписана набело, затем правилась повторно, и со второго экземпляра осуществлялся набор первопечатного издания. При этом, хотя печатный Ирмологий должен был послужить авторитетным источником ирмосов на дальнейшем этапе книжной справы, справщики все же не согласовывали его состав с другими славянскими богослужебными книгами. В результате в Ирмологии 1657 г. отсутствует около двух десятков ирмосов, которые напечатаны в других богослужебных книгах и используются за богослужением. С другой стороны, большое количество ирмосов в Ирмологии 1657 г. являются избыточными — эти древние византийские ирмосы не используются за богослужением и не напечатаны ни в одной другой богослужебной книге. Впоследствии некоторые из этих ирмосов получили дальнейшее употребление в новых богослужебных последованиях, составленных уже в пореформенный период: к примеру, в каноне свт. Алексию Московскому, в службе в честь Полтавской победы.

Ирмологий 1657 г. оказал существенное влияние на богослужебные книги в конце XVII в. Тексты Ирмология использовались при исправлении других богослужебных книг, а зафиксированные на его страницах уставные указания повлияли на первое правленое издание Типикона в 1682 г. Редакция поэтического текста ирмосов, напечатанных в Ирмологии 1657 г., также является характерным примером переводческой деятельности Евфимия Чудовского и других справщиков Печатного двора. Пристальное изучение изменений, внесенных справщиками в текст ирмосов, поможет понять принципы и задачи книжной справы в XVII в. Однако исследовать эти аспекты Ирмо-логия можно только тогда, когда с большой долей уверенности установлены источники, которыми руководствовались составители первопечатного издания.

Список литературы Венецианские печатные ирмологии XVI-XVII вв. и книжная справа в Москве

- Дмитриевский, А. А., под редакцией А. Г. Кравецкого. Исправление книг при ПатриархеНиконе и последующих патриархах. М.: Языки славянской культуры, 2004.

- Захарина, Н. Б. Русские богослужебные певческие книги XVIII-XIX веков: синодаль-ная традиция. СПб.: Петербургское востоковедение, 2003.

- Зернова, А. С. Книги кирилловской печати, изданные в Москве в XVI-XVII веках. Сво-дный каталог. М., 1958. 152 с.

- Казанцева, М. Г. История певческого искусства в письменной культуре Древней РусиXII-XVII вв.: (по книге Ирмологий): дисс. … канд. искусстововедения. Екатеринбург, 1995.

- Казанцева, М. Г. Печатный Ирмологий и рукописная традиция//Уральский сборник.История. Культура. Религия. Екатеринбург, 1997. Вып. 1. С. 65-87.

- Карабинов, И. А. К истории исправления Постной Триоди при патриархе Никоне//Хри-стианское чтение. 1911. № 5-6. С. 627-643.

- Кравецкий, А. Г., Плетнева, А. А. История церковнославянского языка в России (конецXIX-XX в.). М.: Языки русской культуры, 2001. С. 400.

- Крылов, Г., прот. Книжная справа XVII века: богослужебные Минеи. М.: Индрик, 2009.

- Матьесен, Р. Текстологические замечания о произведениях Владимира Монома-ха//Труды Отдела древнерусской литературы. 1971. Т. 26. С. 192-210.

- Парфентьева, Н. В., Парфентьев, Н. П. Из истории авторского творчества в Троицкойобители преподобного Сергия Радонежского. Диакон Иона Зуй (XVI в.)//Наука ЮУрГУ.Секции социально-гуманитарных наук: материалы 66-й науч. конф./под ред. отв. за вып.С. Д. Ваулина. Юж.-Урал. гос. ун-т. Челябинск, 2014.

- Перелешина, В. Ю. Певческие Обиходы Антониево-Сийского монастыря: некоторые замечания о палеографии и репертуаре//Вестник православного Свято-Тихоновского гу-манитарного университета. 2009. Т. 2 (5). С. 7-51.

- Сиромаха, В. Г., Успенский, Б. А. Кавычные книги 50-х годов XVII-го века//Археогра-фический ежегодник за 1986 г. М., 1987.

- Спасский, Ф. Г. Русское литургическое творчество. Париж: ИМКА-Пресс, 1951.

- Успенский, Н. Д. Коллизия двух богословий в исправлении русских богослужебныхкниг в XVII веке//Богословские труды. 1975. Т. 13. С. 148-171.

- Фонкич, Б. Л. Греческие рукописи на Печатном дворе во второй половине XVII в.//Гре-ческие рукописи и документы в России. М., 2003. С. 147-218.

- Шевчук, Е. Ю. Протоиерей Иоанн Вознесенский о репертуаре украинских нотолинейных Ирмологионов XVII -начала XVIII вв.: современный комментарий//Вестник ПСТГУ. V: Музыкальное искусство христианского мира. 2007. 1 (1). С. 104-119.

- Eideneier, H., Moennig, U., Winterwerb, H. Neograeca in Germania: Beständefrühneugriechischer und liturgischer Drucke des16.-18. Jahrhunderts in Bibliotheken desdeutschsprachigen Raums. Athen, 2000.

- Layton, E. Te Sixteenth Century Greek Book in Italy: Printers and Publishers for the GreekWorld. Venice: Hellenic Institute of Byzantine, Post-Byzantine Studies, 1994.

- Legrand, É. Bibliographie hellénique ou description raisonnée des ouvrages publiés par desGrecs au dix-septième siècle. Paris, 1894.

- Meyendorff, P. Russia, Ritual, and Reform: Te Liturgical Reforms of Nikon in the 17thCentury. Yonkers, N. Y.: Saint Vladimir's Seminary Press, 1991.

- Plumidis, G. La stampa greca a Venezia nel secolo XVII//Archivio Veneto. 1971. Т. 93.С. 29-40.

- Raasted, J. Observations on the Manuscript Tradition of Byzantine Music, I: A Listof Heirmos Call-Numbers, based on Eustratiades's Edition of the Heirmologion//Cahiers deI'lnstitut du moyen-âge grec et latin. 1969. Т. 1. С. 1-12.

- Raes, A. Les livres liturgiques grecs publiés à Venise//Mélanges E. Tisserant.1964.С. 209-22.

- (Εὐστρατιάδης), Σ., μητροπ. Εἱρμολόγιον. Chennevières-sur-Marne, 1932.