Венгерово-2: новые данные по кротовской культуре

Автор: Молодин В.И., Мыльникова Л.Н., Нестерова М.С., Борзых К.А., Борило Б.С.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: т.XXIII, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты исследований в 2017 г. центральной части памятника Венгерово-2. Определены конструктивные и планиграфические характеристики котлована жилища № 10. Подтверждены гипотезы о строительстве поселка по заранее намеченному плану и об окружении его забором. На основании стратиграфических данных выявлены особенности функционирования очагов. Сделан вывод о морфологической идентичности одного из теплотехнических устройств поселения Венгерово-2 с очагом одиновской культуры на памятнике Старый Тартас-5. Предложены аналогии археологически целым керамическим сосудам, обнаруженным в жилище № 10. Факт совместного залегания в культурном слое поселения фрагментов керамики одиновской и кротовской культур подтверждает гипотезу о сосуществовании их носителей в пределах второй половины III тыс. до н. э.

Барабинская лесостепь, кротовская культура, одиновская культура, керамические комплексы

Короткий адрес: https://sciup.org/145144903

IDR: 145144903 | УДК: 902.2

Текст научной статьи Венгерово-2: новые данные по кротовской культуре

В 2017 г. исследования проводились в центральной части поселения Венгерово-2 – базового памятника кротовской культуры. Перед началом работ проведено геофизическое обследование, изучено жилище № 10.

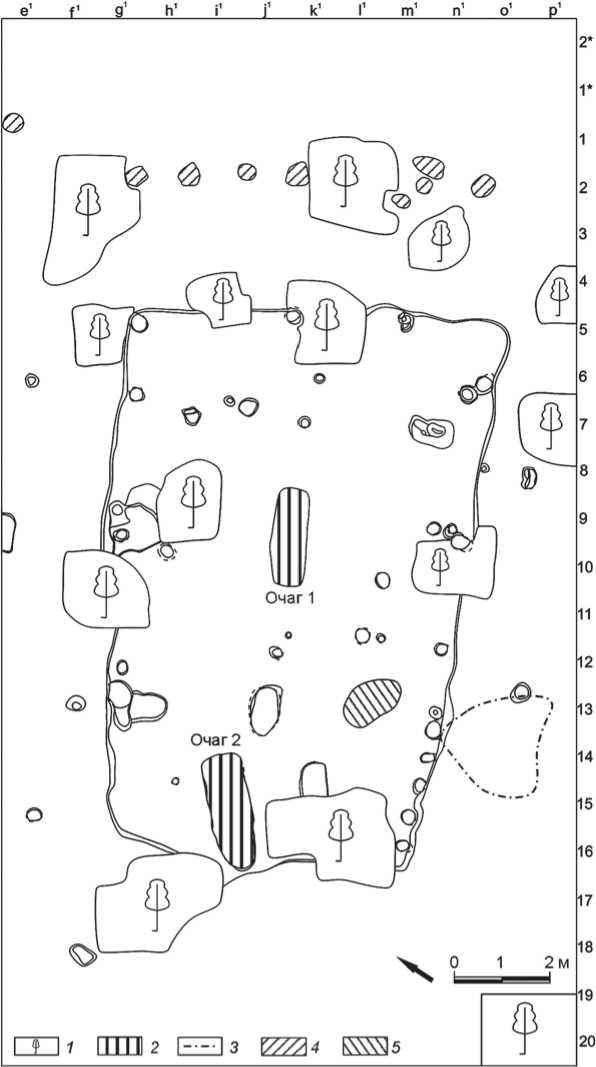

Котлован сооружения, расположенный во втором ряду жилищ, имеет трапециевидную форму, ориентирован по линии СВ – ЮЗ (рис. 1). Стенки практически отвесные, местами пологие, углублены в материк на 0,15–0,20 м. Примерная площадь 368

котлована – 78,5 м2. Южная стена у́ же северной на 1,4 м. Результаты раскопок 2017 г. подтвердили ранее выдвинутое предположение о строительстве поселка по заранее намеченному плану. Установлено, что все жилища узкими стенками выходили на «площадь» – на свободную центральную часть поселка. Противоположные более широкие стены были оконтурены забором.

Ямы от опорных столбов забора были зафиксированы в северо-восточной части раскопа, в 2–2,5 м от стенки жилища (рис. 1, 4). Они имели в плане округлую или подквадратную форму, диаметр составлял 0,30–0,45 м, глубина – до 0,5 м. Стены ям наклонные или отвесные, дно – чашевидное или ровное. Ямы располагались на расстоянии 0,6–0,8 м друг от друга. Аналогичные объекты исследованы во всех частях поселка, кроме края террасы, где котлованы уничтожены в результате современной антропогенной деятельно сти [Молодин и др., 2016]. Таким образом, гипотеза о том, что поселение было окружено забором, получила дополнительное подтверждение. Отметим, что забор, отступая на определенное расстояние от стен жилищ (2–3 м), четко повторял их линию, которая в разных местах из-за различной площади котлованов была неровной. Также на разных участках забора зафиксированы следы ремонта и перестройки.

Конструктивной особенностью жилища № 10 является неравномерное распределение столбовых ям по периметру жилища. Больше всего (9) их у восточной стены. При этом в юго-восточной части сооружения их выявлено 6, и они располагаются в 0,35 м друг от друга (рис. 1) начиная от угла котлована. У западной стенки столбовые ямы расположены в северном углу, в центральной части, но в южном углу отсутствуют.

Еще одна особенность жилища № 10 – наличие трех теплотехнических устройств.

Центральный очаг № 1 – представлял собой вытянутую подпря-

Рис. 1. План раскопа 2017 г. на памятнике Венгерово-2.

1 – нераскопанные участки, занятые деревьями; 2 – очаги; 3 – границы скопления керамики в кв. n1-p1/13–15; 4 – теплотехническое сооружение с керамическим экраном; 5 – ямы от опорных столбов забора.

моугольную яму со скругленны-

ми углами размерами 2,6 × 0,71 м (рис. 1, 2 ). Мощность заполнения очага – до 0,37 м. Продольный стратиграфический разрез и погоризонтная выборка заполнения с последующим

просеиванием позволили установить особенности функционирования объекта. В верхней части фик-

С этим слоем связаны находки (фрагменты керамики, «фишки», керамические лощила, абразивы,

сируется линза насыщенной буро-черной углистой супеси с большим количеством кальциниро-

шарики, изделия из глины, фрагменты литейной формы). Их расположение позволяет предполо-

ванных костей, связанная с последним активным этапом эксплуатации очага. Основная часть заполнения – плотная серо-золистая супесь с белесым оттенком при высыхании (мощность – до 0,18 м).

жить, что очаг регулярно подвергался чистке, заполнение постоянно перемешивалось, а попавшие в очаг предметы сдвигались к стенкам ямы. Слой прокаленной красно-кирпичной супеси мощ-

ностью до 0,08 м с включениями крупных кусков обожженной глины располагался в центральной части очажного устройства. Экспериментальные наблюдения за процессами термического воздействия на аналогичный по составу и свойствам грунт показывают, что именно на данном участке происходило регулярное, максимально интенсивное горение, вследствие чего «материковый» желтый суглинок спекся в красно-бурые комки, т.е. речь не идет о преднамеренной обмазке глиной дна очажной ямы. Для образования прокала такой мощности горение должно было быть не кратковременным, а постоянным, с поддержанием значительной температуры.

Очаг № 2 располагался в юго-западной части жилища и имел другую конструкцию (рис. 1, 2 ). Очажная яма имела размеры 2,47 × 0,85 м, глубину от 0,14 м в юго-западной части до 0,27 м у се-

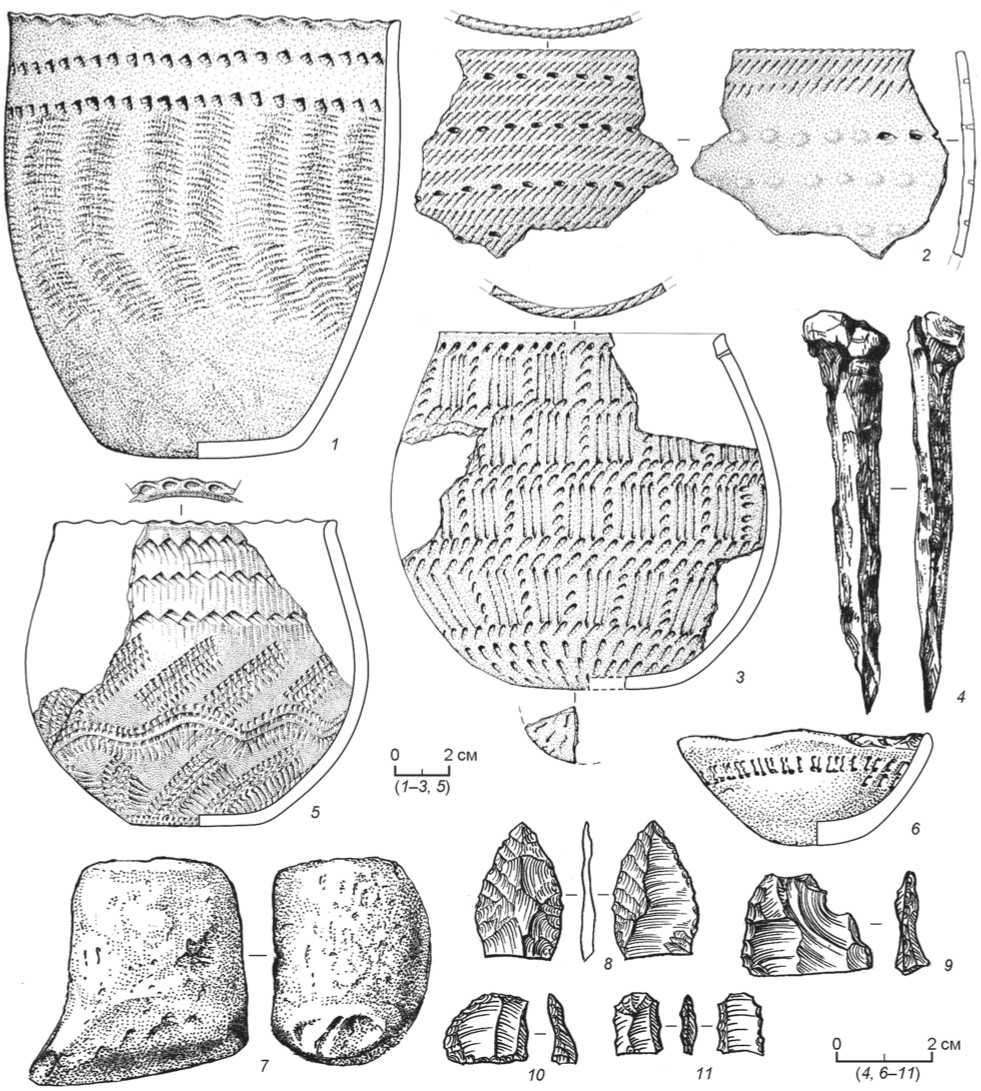

Рис. 2. Находки с поселения Венгерово-2.

1–3, 5, 6 – керамические сосуды и фрагменты; 4 – костяная проколка; 7–11 – орудия из камня.

веро-во сточной стенки. Специфика заполнения объекта позволяет сделать следующие заключения: 1) верхняя часть заполнения на всей площади ямы связана с обрушившейся кровлей; 2) максимально интенсивные термические процессы происходили в центральной части объекта; 3) в юго-западной части отсутствуют следы горения, т.е. не вся площадь ямы использовалась для разведения огня; 4) в северо-восточной части объекта фиксируется линза (до 0,23 м) насыщенно-черной углистой супеси с включениями обожженной глины, что свидетельствует о термических процессах без доступа кислорода; 5) возможно, в северо-восточную часть регулярно отгребали оставшиеся продукты горения с центрального участка; 6) в отличие от центрального очага, в качестве топлива использовалась только древесина. Таким образом, данный объект можно интерпретировать как дополнительный очаг для обогрева и освещения помещения.

Еще одно теплотехническое устройство находилось в 1–1,5 м от восточной стенки котлована (рис. 1, 5 ). Яма овальной формы, размерами 1,45 × 0,80, глубиной до 0,15 м, ориентирована по линии З – В. С южной стороны зафиксирована «обваловка» из грунта (желтая супесь). Вдоль южной стенки размещались фрагменты керамики, установленные вертикально. Для их закрепления грунт вокруг был утрамбован. Таким образом, сооружение обладало некоторыми признаками очажного устройства: керамический экран не позволял сильно нагреваться стенке котлована и опорным столбам, которые здесь располагались близко друг другу и в большом количестве (рис. 1).

Теплотехническое устройство с экраном из фрагментов керамики исследовано на поселении одиновской культуры Старый Тартас-5, которое расположено в 5 км к западу от Венгеро-во-2. Очажная яма имела прямоугольную форму. Вдоль северо-западной стенки находились крупные фрагменты стенок одного сосуда, установленные в неглубокую канавку вертикально. Наличие экрана, ассортимент находок и заполнение очага свидетельствуют о его многофункциональности, в т.ч. об использовании в бронзолитейном производстве [Молодин, Нестерова, Мыльникова, 2014, с. 114]. Однако устройство на поселении Венгерово-2 не имело следов регулярного термического воздействия (отсутствуют прокаленный/ углистый/золистый слой, следы топлива; заполнение однородно). Данная ситуация может объясняться кратковременным использованием объекта и по стоянной чисткой устройства, сооруженного в кротовском жилище по аналогии с очагом оди-новской традиции, но с добавлением новых черт (например, «обваловка» грунтом).

Жилище № 10 отличалось от других и сравнительно малым количеством артефактов. Основными находками являлись несколько археологически целых сосудов (рис. 2, 1, 3, 5, 6 ), фрагменты керамики, изделия из стенок сосудов, костяная проколка (рис. 2, 4 ), каменные орудия (рис. 2, 7–11 ) и технические сколы.

Важно отметить, что практически целый сосуд, обнаруженный в яме исследованного жилища (рис. 2, 5 ), имеет аналоги в материалах захоронения № 25 (кург. 1, погр. 25) могильника Соп-ка-2/4Б, В [Молодин, Гришин, 2016, рис. 43, 3 ], что еще раз свидетельствует о единокультурности этих памятников. Еще один сосуд, обнаруженный в этом году (рис. 2, 3 ), по форме и размерам сопоставим с кротовской погребальной посудой, а композиционное построение орнамента очень близко одному из сосудов могильника Ро стовка [Матю-щенко, Синицына, 1988, рис. 87, 1 ].

Особо отметим скопление фрагментов керамики (кв. n1-p1/13–15) от шести различных сосудов (см. рис. 1, 3 ). Реконструирована емкость баночной формы кротовской культуры с типичной орнаментацией (см. рис. 2, 1 ). Также в этом объекте зафиксировано совместное залегание фрагментов сосудов кротовской и одиновской культур (см. рис. 2, 2 ). Фрагменты одиновской керамики фиксировались и в заполнении котлована жилища № 10.

Исследование погребальных комплексов кро-товской и одиновской культур (Сопка-2/4А–2/4В, Тартас-1) позволило сделать вывод о параллельном развитии данных культурных образований, но сители которых придерживались разных керамических традиций (отступающе-гребенчатой и гребенчато-ямочной, соответственно) и канонов погребальной практики [Молодин, 2012; Молодин, Гришин, 2016, с. 374]. Полученная серия радиоуглеродных дат также обозначила проблему соотношения одиновской и кротовской культур и их синхронных позиций в пределах второй половины III тыс. до н.э. [Молодин, Епимахов, Марченко, 2014, с. 152]. Исследования на памятнике Венге-рово-2 предоставили археологические свидетельства такого сосуществования.

Работа выполнена в рамках проекта РГНФ № 17-0118018е.

Список литературы Венгерово-2: новые данные по кротовской культуре

- Матющенко В.И., Синицына Г.В. Могильник у д. Ростовка вблизи Омска. - Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 1988. - 136 с.

- Молодин В.И. Памятник Сопка-2 на реке Оми: культурно-хронологический анализ погребальных комплексов одиновской культуры. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2012. - Т. 3. - 220 с.

- Молодин В.И., Гришин А.Е. Памятник Сопка-2 на реке Оми. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2016. - Т. 4: Культурно-хронологический анализ погребальных комплексов кротовской культуры. - 452 с.

- Молодин В.И., Епимахов А.В., Марченко Ж.В. Радиоуглеродная хронология культур эпохи бронзы Урала и юга Западной Сибири: принципы и подходы, достижения и проблемы // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. - 2014. - Т. 13, вып. 3: Археология и этнография. - С. 136-167.

- Молодин В.И., Мыльникова Л.Н., Нестерова М. С., Ефремова Н.С. Особенности структуры поселения кротовской культуры Венгерово-2 (Барабинская лесостепь) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2016. - Т. XXII. - С. 339-342.

- Молодин В.И., Нестерова М. С., Мыльникова Л.Н. Особенности поселения одиновской культуры Старый Тартас-5 в Барабинской лесостепи // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. - 2014. - Т. 13, вып. 3: Археология и этнография. - С. 110-124.