Венозные тромбоэмболические осложнения у пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника. Современное состояние проблемы

Автор: Лысов Николай Александрович, Осадчук Максим Михайлович, Осадчук Алексей Михайлович, Богданова Юлия Владимировна, Куртов Игорь Валентинович

Журнал: Вестник медицинского института "РЕАВИЗ": реабилитация, врач и здоровье @vestnik-reaviz

Рубрика: Клиническая медицина

Статья в выпуске: 6 (42), 2019 года.

Бесплатный доступ

Актуальной проблемой современной клинической медицины является увеличение заболеваемости воспалительными заболеваниями кишечника (ВЗК). ВЗК служат фоном для возникновения венозных тромбоэмболических осложнений (ВТЭО), вероятность которых увеличивается от 2 до 9 раз. В отечественных клинических рекомендациях по ведению пациентов с язвенным колитом и болезнью Крона информация о профилактике и лечению ВТЭО отсутствует. Между тем, возникновение ВТЭО у пациентов с ВЗК является важной медикосоциальной проблемой, значимость которой в настоящее время возрастает. Сегодня созданы предпосылки включения вопросов профилактики и лечения ВТЭО у пациентов с ВЗК в будущие отечественные клинические рекомендации. Это тем более важно, что в 2015 году разработаны российские клинические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике венозных тромбоэмболических осложнений, в которых выделены разделы, касающиеся ВТЭО у пациентов с ВЗК. В статье рассматриваются вопросы патогенеза, диагностики, профилактики и лечения ВТЭО у пациентов с ВЗК при различных условиях с учетом накопленных современной медицинской наукой сведений.

Воспалительные заболевания кишечника, венозные тромбоэмболические осложнения, тромбофилия, факторы риска, профилактика, лечение

Короткий адрес: https://sciup.org/143172296

IDR: 143172296 | УДК: [616-005.6+005.7]/08-035/34-002

Текст научной статьи Венозные тромбоэмболические осложнения у пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника. Современное состояние проблемы

Воспалительные заболевания кишечника являются фактором риска венозных тромбоэмболических осложнений (ВТЭО), не связанным с травмой и операцией [1]. Установлено, что вероятность развития ВТЭО при воспалительных заболеваниях кишечника (ВЗК) повышена в 2–9 раз [1, 2]. Еще в 2008 году Американский колледж торакальных врачей (АССР) разработал рекомендации, в которых указывается, что ВЗК являются фактором риска ВТЭО [3], вероятность наступления которых увеличивается в 3 раза [2]. В 2014 году состоялся «Консенсус о риске, профилактике и лечении венозной тромбоэмболия при ВЗК Канадской ассоциации гастроэнтерологов» [4]. В 2015 году разработаны Российские клинические рекомендации по диагностике и лечению ВТЭО [1], во многом пересекающиеся с зарубежными клиническими рекомендациями. В настоящее время создаются предпосылки для включения разделов профилактики и лечения ВТЭО у пациентов с ВЗК в отечественные клинические рекомендации по диагностике и лечению язвенного колита (ЯК) и болезни Крона (БК).

Эпидемиология. Метаанализ 11 исследований показал, что относительный риск (ОР) тромбоза глубоких вен нижних конечностей (ТГВН) и тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА) среди пациентов с ВЗК составляет 2,20 (95 %, доверительный интервал (ДИ): 1,83-2,65) по сравнению с лицами без ВЗК), соответственно, для ЯК ОР = 2,57, 95 % ДИ: 2,02-3,28; для БК ОР = 2,12; 95 % ДИ: 1,40-3,20 [5]. Абсолютный риск ВТЭО в значительной мере увеличивается у стационарных пациентов с ВЗК по сравнению с амбулаторными больными. В проведенном когортном исследовании абсолютный риск ВТЭО у пациентов с ВЗК составил 37,5 на 1000 человеко-лет в течение стационарного периода по сравнению с 6,4 на 1000 человеко-лет в амбулаторные периоды [2]. Частота ВТЭО у госпитальных больных с ВЗК практически в 3 раза выше таковых у пациентов с раком (13:1000 человеко-лет) и вдвое меньше, чем у пациентов с метастатической формой рака или пациентов с раком, получающих химиотерапию (68:1000 человеко-лет) [6].

Этиология и патогенез. Вопросы этиологии и патогенеза повышения риска возникновения ВТЭО у пациентов с ВЗК изучены недостаточно. Считается, что риск ВТЭО у пациентов в фазе обострения ВЗК во многом обусловлен гиподинамией больных с ВЗК, находящихся на лечении в стационаре. При этом определенное значение придается и самому воспалительному процессу. Так, в крупном когортном исследовании показано, что риск ВТЭО, по сравнению с общей популяцией был особенно высоким при умеренном и тяжелом обострении ВЗК (отношение рисков (HR) = 8,4; 95 % ДИ: 5,5-12,8), тогда как в периоды ремиссии уменьшался (HR = 2,1; 95 % ДИ: 1,6-2,9). Относительная частота ВТЭО в периоды умеренного и тяжелого обострения ВЗК по сравнению с ремиссией составила 4,5 (95 % ДИ: 2,6-7,8) [2]. Увеличение риска ВТЭО при обострении ВЗК связывается с дегидратацией, гиповитаминозом, тромбоцитозом, активацией тромбоцитов, снижением белков S, С, антитромбина, устойчивого активированного протеина С, повышением экспрессии факторов V, VIII, IX, фибриногена, PAI-1, снижением тканевого активатора плазминогена, угнетением системы фибринолиза, гипергомоцистеинемией, ассоциирующиеся с активным воспалительным процессом. У пациентов с ВЗК наследственные факторы риска ВТЭО выявляются не чаще, чем в популяции. Доказывается, что ВТЭО у пациентов с ВЗК способствует терапия глюкокортикостероидами, циклоспорином, азатиоприном, метотрексатом [7]. Наследственные факторы риска ВТЭО у пациентов с ВЗК включают мутацию гена фактора V (фактор Лейдена), дефицит белков С и S, антитромбина, мутация гена метилентетрагидрофолатредуктазы, полиморфизм гена PAI-1, мутация гена протромбина G20210A, мутация гена фактора XIII. Тем не менее, механизмы увеличения риска ВТЭО у амбулаторных пациентов в периоде ремиссии ВЗК остаются недостаточно изученными [4, 7].

Дефиниция риска ВТЭО при ВЗК. Степень риска ВТЭО подразделяется на очень низкую, низкую, умеренную и высокую [8]. Вероятность ВТЭО в этих группах без проведения профилактического лечения составляет, соответственно, 0,5 %, 1,5 %, 3 % и 6 %. В соответствии с отечественными клиническими рекомендациями амбулаторные пациенты с обострением ВЗК имеют низкий риск возникновения ВТЭО, тогда как стационарные больные с обострением ВЗК попадают в группу умеренного риска по развитию ВТЭО. К пациентам с высоким риском ВТЭО относятся госпитализированные больные с обострением ВЗК, имеющие дополнительные факторы риска: хирургическое вмешательство, выполненное на кишечнике, наследственная тромбофилия, лечение сопутствующих онкологических заболеваний, наличие ВТЭО в анамнезе на фоне большого хирургического вмешательства у лиц 40–60 лет, большие операции у лиц старше 60 лет, искусственная вентиляция легких. Вероятность ВТЭО при ВЗК увеличивается при сопутствующем активном злокачественном новообразовании (метастазы, химиотерапия, лучевая терапия в предшествующие 6 месяцев), ВТЭО в анамнезе, ограниченной подвижности (постельный режим 3 суток и более). Риск ВТЭО увеличивается при травме или операциях в предшествующий месяц, возрасте 70 лет и более, сердечной и/или дыхательной недостаточности, инфаркте миокарда, ишемическом инсульте, остром инфекционном заболевании, диффузных заболеваниях соединительной ткани, ожирении, патогенетической терапии ВЗК (глюкокортикостероиды, азатиоприн, метрексат), приеме контрацептивов, беременности, курении [1, 4].

Несмотря на широкое признание необходимости проведения профилактики ВТЭО у стационарных пациентов с ВЗК, в реальной клинической практике данный вид лечения применяется ограниченно, что во многом связано с недостаточной осведомленностью гастроэнтерологов и хирургов в необходимости такого лечения, противоречивостью мнений о продолжительности такого лечения, отсутствием в отечественном здравоохранении соответствующих клинических рекомендаций.

Общие вопросы профилактики ВТЭО у пациентов с ВЗК. Не вызывает сомнение тот факт, что профилактику ВТЭО с использованием низкомолекулярного гепарина (НМГ), не-фракционированного гепарина или фондапаринукса натрия следует проводить у всех госпитализированных больных в фазе обострения ВЗК без выраженного кровотечения. Целевое МНО при тромбопрофилактике у пациентов с ВЗК должно составлять 2,0-3,0 [1]. Показано, что антикоагулянтная тромбопрофилактика у стационарных пациентов с ВЗК уменьшает риск ТЭЛА, ТГВН, более чем в 2 раза [9]. Дополнительным указанием на целесообразность профилактики - возраст старше 40 лет и наличие других факторов риска. Профилактика ВТЭО у пациентов с ВЗК должна проводиться от 6 до 21 суток с момента госпитализации до восстановления двигательной активности или выписки из стационара. Срок антикоагулянтной профилактики может быть удлинен до 6 недель, например, при наличии длительного ограничения двигательного режима. При этом решение о продлении антикоагулянтной профилактики свыше 21 суток должно быть взвешенным и приниматься индивидуально с учетом оценки ожидаемой пользы и опасности кровотечений [1]. Зарубежные исследователи рекомендуют также проводить антикоагулянтную тромбопрофилактику у стационарных пациентов с ВЗК, в том числе, по показаниям, не связанным непосредственно ВЗК. Например, при длительном постельном режиме у пациентов с ремиссией ВЗК. Данная рекомендация основана на том, что госпитализированные пациенты с ВЗК, даже при наличии клинической ремиссии, имеют более высокий риск ВТЭО по сравнению с пациентами без ВЗК (для всех пациентов с ВЗК ОР = 2,1; 95 % ДИ: 1,4-3,2, для пациентов в стадии ремиссии ОР = 1,7; 95 % ДИ: 1,1-2,9) [2]. Абсолютный риск ВТЭО среди госпитализированных больных ВЗК в стадии ремиссии (20,9/1000 человеко-лет) в 3 раза выше, чем среди амбулаторных пациентов с ВЗК в фазе обострения (6,4/1000 человеко-лет) и более чем в 20 раз выше по сравнению с амбулаторными больными с ВЗК в фазе ремиссии (0,9/1000 человеко-лет) [2]. В рекомендациях Канадской ассоциации гастроэнтерологов (2014) содержатся уточняющие положения о том, что антикоагулянтная тромбопрофилактика не требуется лицам с плановой госпитализацией продолжительностью менее 48 часов для проведения диагностических процедур или нехи- рургического лечения. Также говорится о том, что следует назначать антикоагулянтную профилактику стационарным пациентам с неактивным течением ВЗК, находящимся на лечении более 3 дней, так как это может являться фактором риска ВТЭ из-за ограничения мобильности таких больных. Есть уточнения, касающиеся того, что антикоагулянтная профилактика ВТЭО является в значительной мере безопасным методом лечения и поэтому может применяться у госпитализированных пациентов с ВЗК, имеющих незначительное желудочно-кишечное кровотечение [4]. Так, среди обследованных 196 стационарных больных с ВЗК, имеющих ректальное кровотечение, получающих антикоагулянтную тромбопрофилактику, только 6% продолжали страдать незначительным кровотечением, и ни у одного не развивалось выраженного кровотечения [10]. Показано, что частота кровотечений у пациентов с ВЗК не имеет достоверного увеличения на фоне тромбопрофилактики гепарином (9,1 у пациентов, получающих гепарин, против 4,2, в группе контроля на 100 человеко-лет; P = 0,55). В контролируемом клиническом исследовании сообщалось об отсутствии кровотечения у 61 пациента с активным течением ВЗК, получавших гепарин [11]. Данные проведенных исследований показывают, что существует низкий абсолютный риск увеличения кровоточивости у пациентов с активным течением ВЗК, на фоне применения терапевтических доз гепарина, но эти данные еще могут быть пересмотрены [4]. Тем не менее, в случае увеличения кровоточивости в ответ на антикоагулянтную профилактику, лечение антикоагулянтами следует прекратить, и применить механические методы тромбопрофилактики (прерывистое пневматическое сжатие - ППС) [4]. Консенсус Канадской ассоциации гастроэнтерологов свидетельствует о том, что при тяжелых кровотечениях у стационарных пациентов с ВЗК следует проводить ППС без профилактики антикоагулянтами [4], что в целом согласуется с отечественными клиническими рекомендациями. При этом указывается, что компрессионные чулки до уровня бедра не снижают вероятность ТГВН [ОШ = 0,95; 95 % ДИ: 0,73-1,29] в отличие от ППК [ОШ = 0,65; 95 % ДИ: 0,51-0,84] [12]. Антикоагулянтная профилактика ВТЭО более эффективна, чем ППС, ограничивающая мобильность больного и имеющая определенные трудности в применении. Рекомендуется возобновить антикоагулянтную профилактику ВТЭО, когда уже нет серьезной кровоточивости.

Профилактика ВТЭО у стационарных больных с ВЗК, перенесших хирургическое лечение. При госпитализации пациентов с ВЗК, перенесших большие операции на органах живота или таза, или общехирургические вмешательства рекомендуется использовать антикоагулянтную тромбопрофилактику без продолжения после выписки из стационара [1,4]. Пациенты с ВЗК, требующие хирургического лечения, особенно с ЯК, имеют более высокий риск ВТЭО по сравнению с пациентами хирургического профиля без ВЗК. Так, все пациенты хирургического профиля с ВЗК имели 2-кратное увеличение риска ВТЭО (ОШ = 2,03; 95 % ДИ: 1,52-2,70) [13]. В одноцентровом когортном исследовании показано, что среди пациентов с ВЗК, перенесших оперативное вмешательство на толстой кишке, риск ВТЭО был в 7 раз, чем с колоректальным раком [14]. Показано, что риск постоперационной ВТЭО у пациентов с ЯК составляет 3,3 %, а у пациентов с БК - 1,4 % [15]. В отсутствии профилактики риск ВТЭО для прооперированных пациентов с ЯК составляет 6 % (высокий риск), а для больных с БК - 3 % (низкий риск) [4]. В ретроспективном исследовании 570 пациентов с ВЗК, перенесших сложные абдоминальные хирургические вмешательства, вне зависимости от наличия или отсутствия антикоагулянтной профилактики статистически значимых различий в риске возникновения тяжелого кровотечения не наблюдалось (0,4 % против 0 %; P = 0,96) [10].

Рекомендации ACCP также предлагают использовать механическую профилактику в дополнение к антикоагулянтной тромбопрофилактики для пациентов с высоким риском (больные с ЯК и все пациенты с ВЗК с дополнительным фактором риска, - злокачественное новообразование, наличие отягощенного анамнеза - тромбофилия или наличие ВТЭО в прошлом). Пациенты с ВЗК должны получать антикоагулянтную профилактику на протяжении всего послеоперационного пребывания в больнице [3].

Риск ВТЭО сохраняется после выписки из стационара. В ретроспективном когортном исследовании показано, что 17 % послеоперационных ВТЭО у пациентов с ЯК произошли после выписки [16]. Тем не менее, нет достаточных оснований, чтобы рекомендовать рутинную антикоагулянтную терапию после выписки из стационара у пациентов с ЯК. Пациенты с ВЗК, перенесшие сложные операции по поводу рака и больные, имеющие в анамнезе ВТЭО должны получать антикоагулянтную профилактику в течение 4 недель [17].

Антикоагулянтная тромбопрофилактика у амбулаторных больных с ВЗК. Необходимость применения тромбопрофилактики у амбулаторных пациентов с ВЗК в настоящее время активно обсуждается. Но единого мнения о необходимости профилактики ВТЭО у таких пациентов нет. В современной гастроэнтерологии проведение антикоагулянтной тромбопро-филактики у амбулаторных пациентов с ВЗК с признаками обострения заболевания не рекомендуется. Показано, что пациенты с рецидивом ВЗК, получающие лечение в амбулаторных условиях имеют риск тромбоза в 16 раз выше, чем в среднем в популяции. При этом абсолютный риск тромбозов остается низким в течение 3-месячного периода (0,16 %) [2]. Установлено, что проведение профилактической антикоагулянтной терапии во время каждого эпизода обострения ВЗК у амбулаторных пациентов позволяет предотвратить один эпизод венозной тромбоэмболии [18]. Однако такая профилактика экономически не целесообразна. Вполне обоснованным считается назначение антикоагулянтной тромбопрофилактики амбулаторным больным с умеренной или тяжелой степенью тяжести обострения ВЗК, имеющим в анамнезе ВТЭО, если не все предыдущие случаи ВТЭО происходили на фоне большого хирургического вмешательства [4]. Эта рекомендация основана на оценке рабочей группы, что обострение ВЗК служит важным обратимым провоцирующим фактором риска для ВТЭО. При этом антикоагулянтная профилактика сокращает вероятность рецидива ВТЭО почти в три раза на фоне отсутствия существенного увеличения частоты кровотечений. Отмечается, что ежедневное введение НМГ существенно удорожает лечение и снижает качество жизни пациентов. Поэтому антикоагулянтная тромбопрофилактика не рекомендуется у амбулаторных больных во время обострения ВЗК, имеющих ВТЭО в анамнезе только на фоне хирургических вмешательств. Такая подгруппа пациентов имеет очень низкий риск рецидива ВТЭО. Для пациентов с ВЗК, у которых диагностирован первый эпизод ВТЭО в периоде клинической ремиссии и при отсутствии другого провоцирующего фактора рекомендуется антикоагулянтная терапия неопределенной длительности с периодическим пересмотром этого назначения [4]. Европейское многоцентровое когортное исследование 86 пациентов с ВЗК с первым ВТЭО неспровоцированным хирургическим вмешательством показал, что 5-летний риск рецидива ВТЭО после прекращения антикоагулянтной терапии составил 33 % (95 % ДИ: 22-45 %). ВЗК были связаны с 2,5-кратным (95 % ДИ: 1,4-4,2; с поправкой на сопут- ствующие факторы) риском рецидива ВТЭО по сравнению с пациентами без ВЗК и первым неспровоцированным ВТЭО [19]. Эти данные свидетельствуют о том, что ВЗК являются постоянным фактором риска рецидивирующего ВТЭО и, следовательно, поддерживают точку зрения на неопределенно длительную антикоагулянтную терапию у пациентов с ВЗК, у которых ВТЭО не имеет дополнительного обратимого провоцирующего фактора, такого как недавняя операция. Тем не менее, преимущества неопределенной по длительности антикоагулянтной терапии должны быть сопоставлены с риском кровотечения. Анализ решений показал, что пожизненная антикоагулянтная терапия после первоначального эпизода неспровоцированного ВТЭО у пациентов с ВЗК привела к увеличению показателя QALYs на 0,47 баллов и более низким затратам по сравнению с антикоагулянтной терапией, ограниченной лишь 6 месяцами [20].

С учетом рекомендаций ACCP предлагается бессрочная антикоагулянтная терапия для пациентов с клинической ремиссией ВЗК, у которых диагностирован первый эпизод неспровоцированного проксимального ТГВН или ТЭЛА при условии отсутствия высокого риска кровотечения и согласия со стороны больного на проведения такого лечения [3]. Исключением являются пациенты с ВЗК с наличием изолированного дистального ТГВН (т. е. ТГВН вен голени без вовлечения подколенных или более проксимальных вен). Считается, что такие пациенты имеют только половину риска рецидива проксимального ТГВН и поэтому при диагностике первого неспровоцированного изолированного дистального ТГВН, их следует лечить в течение 3 месяцев. Более длительная антикоагулянтная терапия им не показана [21]. Необходимость антикоагулянтной тромбопрофилактики следует пересматривать хотя бы ежегодно с учетом таких факторов, как изменения в течение ВЗК, риска кровотечения, предпочтения пациента и новых исследований в этой области.

Антикоагулянтная тромбопрофилактика у пациентов ВЗК моложе 18 лет. Лицам с ВЗК моложе 18 лет без ВТЭО в анамнезе проведение антикоагулянтной терапии в периоде обострения ВЗК не рекомендуется [4]. Данная рекомендация основывается на том, что частота ВТЭО у пациентов с ВЗК < 20 лет остается низкой (8,9/10000 человеко-лет), по сравнению с группой лиц в возрасте 41 до 60 лет (24,1/10000 человеко-лет) и лиц старше 60 лет (54,6/ 10000 человеко-лет) [22]. Так как у детей с обострением ВЗК риск ВТЭО остается низким на фоне риска побочных явлений, связанных с подкожными инъекциями НФГ, проведения антикоагулянтной профилактики не рекомендуется [4]. Исключение составляют подростки с избыточной массой тела с хирургическим лечением, что связано с предположительно высоким риском ВТЭО, аналогичным таковому у взрослого населения. Эти рекомендации подтверждаются данными проведенных исследований о том, что дети и подростки с ВЗК, находящиеся на стационарном лечении имеют более чем в 2 раза более высокий риск ВТЭО (ОР = 2,36; 95 % ДИ = 2,15-2,58), по сравнению с таковыми без ВЗК. Более низкий риск ВТЭО определяется у детей, госпитализированных для терапевтического лечения ВЗК (ОР = 1,22; 95 % ДИ = 1,08-1,36) [23].

Для детей с клинически неактивным ВЗК и первым эпизодом ВТЭО при купировании независимого обратимого фактора риска рекомендуется проведение антикоагулянтной терапии в течение минимум 3 месяцев. Если провоцирующий независимый фактор ВТЭО устранить не удается, то рекомендуется продолжать антикоагулянтную терапию в течение не менее 3 месяцев и после прекращения его действия еще не менее 1 месяца [4]. Для детей с обострением ВЗК и первым эпизодом ВTЭО при наличии разрешившегося независимого фактора риска рекомендуется проведение антикоагулянтной терапии в течение 3 месяцев до достижения ремиссии заболевания. Далее лечение антикоагулянтами может быть продолжено на неопределенный срок [4].

Показано, что средний риск рецидивирующего ВТЭО у детей с ВЗК составляет около 10% в течение периода наблюдения от 1 месяца до нескольких лет [24]. С учетом полученных данных и рекомендаций АССР длительная антикоагулянтная терапия у детей с ВЗК и ВТЭО может быть оправдана.

Антикоагулянтная тромбопрофилактика у беременных женщин с ВЗК. Для беременных с ВЗК, перенесших кесарево сечение, рекомендуется проведение антикоагулянтной тромбо-профилактики во время госпитализации. Существуют веские основания считать, что беременные женщины с ВЗК подвержены повышенному риску ВТЭО по сравнению с беременными женщинами без ВЗК. В ретроспективном популяционном когортном исследовании в дородовом периоде у женщин с ВЗК скорректированная относительная частота венозных тромбоэмоблий составила 3,50 (95 %, ДИ: 1,12-10,9), тогда как в 12-недельный послеродовой период - 4,07 (95 %, ДИ: 1,73-9,57) в равнении с женщинами без ВЗК [25]. Абсолютные риски ВТЭО в послеродовом и послеродовом периодах были 2,9/1000 человеко-лет и 15,1/1000 человеко-лет, соответственно [25]. Другое европейское популяционное ретроспективное когортное исследование также выявило повышенный риск ВТЭО во время беременности среди женщин с ЯК (ОР = 3,78; 95 %, ДИ = 1,52-9,38) и БК (ОР = 1,26; 95 % ДИ: 0,354,53) [26]. При объединении послеродового и родового периодов суммарный ОР составил 2,31 (95 %, ДИ: 1,09-4,89). Риски ВТЭО были особенно высокими среди беременных во время обострения ЯК (ОР = 25,0; 95 % ДИ: 2,49-2,50) по сравнению с беременными без ВЗК [26]. Третье ретроспективное общенациональное исследование в США показало, что наличие ВЗК увеличивает риск ВТЭО во время родов в 6 и более раз (для ЯК ОР = 8,4; 95 % ДИ: 3,7-19,2, для БК ОР = 6,1; 95 % ДИ: 2,9-12,9) [27]. Кроме того, женщины с ВЗК чаще подвергаются кесареву сечению (около 50 % в США), что является независимым фактором риска для ВТЭО (ОР = 1,7; 95 % ДИ: 1,5-1,9) [26]. Последующие исследования также выявили увеличение риска ВТЭО у беременных с ВЗК в 2 раза (коэффициент суммарного риска 2,13, 95 % ДИ: 1,66-2,73); в послеродовом периоде (коэффициент суммарного риска 2,67, 95 % ДИ: 1,84-3,69) [28].

Поэтому мы рекомендуем женщинам с ВЗК, с проведенным кесаревым сечением, проведение антикоагулянтной тромбопрофилактики во время госпитализации. При наличии в анамнезе ВТЭО рекомендуется профилактика на срок до 6 недель после родов.

Особенности лечения ВТЭО у пациентов с ВЗК. Первый эпизод ВТЭО на фоне неактивного ВЗК при наличии независимого обратимого провоцирующего фактора требует антикоагулянтной терапии не менее 3 месяцев до исчезновения фактора риска. Такая терапия должна быть продолжена, по крайней мере, на 1 месяц после устранения обратимого провоцирующего фактора ВТЭО [4]. Антикоагулянтная терапия может быть также продолжена до 3 месяцев и более на неопределенный срок после разрешения обострения ВЗК [4]. Почти одна четверть пациентов с ВЗК имеет, по крайней мере, один провоцирующий фактор развития ВТЭО, такой как недавняя операция, травма, использование оральных контрацептивов, наличие постоянного катетера, на момент диагностики тромботического осложнения [29].

Имеются убедительные доказательства того, что пациенты с ВТЭО с обратимым фактором риска имеют гораздо меньший риск рецидивов, чем у пациентов с неустранимыми факторами риска [21]. У больных в фазе ремиссии ВЗК, у которых произошло развитие ВТЭО на фоне обратимого провоцирующего фактора, требуется проведения антикоагулянтной профилактики в течение 3 месяцев. Такой же подход применяется у пациентов с ВТЭО с обратимыми факторами риска без ВЗК. В настоящее время обострение ВЗК также рассматривается в качестве обратимого значимого провоцирующего ВТЭО фактора. Несмотря на то, что обострение ВЗК является обратимым фактором риска ВТЭО, его продолжительность, в ряде случаев, может составлять год. При этом риск рецидивирующего ВТЭО в фазе ремиссии ВЗК будет выше, по сравнению с таковым у пациентов с обратимым провоцирующим фактором риска без ВЗК [4].

У всех пациентов с ВЗК с симптоматическим острым висцеральным тромбозом рекомендуется антикоагулянтная терапия. Отмечается, что у пациентов с клинически неактивным ВЗК, наличием симптоматического острого висцерального тромбоза и независимым обратимым провоцирующим фактором рекомендуется проведение антикоагулянтной терапии в течение минимум 3 месяцев и после разрешения фактора риска еще, по крайней мере, 1 месяц [4].

Для пациентов с обострением ВЗК и острым тромбозом висцеральных вен требуется проведения антикоагулянтной терапии до достижения ремиссии заболевания сроком на 3 месяца. Далее возможно прекратить антикоагулянтную терапию или продолжить ее на неопределенный срок. Для пациентов с неактивным ВЗК и острым тромбозом висцеральных вен, отсутствием другого провоцирующего фактора предлагается антикоагулянтная терапия неопределенной длительности с периодическим пересмотром этого решения. У пациентов с ВЗК и случайно обнаруженным тромбозом висцеральных вен должна проводиться стандартная антикоагулянтная терапия [4].

У 0,3 % пациентов (0,3/1000 человеко-лет) из 2784 пациентов с ВЗК обнаруживался тромбоз висцеральных вен [29]. Среди госпитализированных больных с ЯК с перенесенной колэктомией заболеваемость острым тромбозом висцеральных вен составила 3,3 % (49 % VTE). При отсутствии колэктомии острый тромбоз висцеральных вен диагностировался лишь у 0,3 % [16]. В другом исследовании показано, что тромбоза висцеральных вен определяется у 4,8 % у пациентов с ВЗК с колэктомией [30]. В других клинических исследованиях частота тромбоза висцеральных вен у больных с ВЗК составила 1,1–1,3 %, две трети из которых произошли в периоперационном периоде [31, 32]. Таким образом, оперативное вмешательство является важным провоцирующим фактором тромбоза висцеральных среди пациентов с ВЗК.

Обострение ВЗК увеличивает риск развития ВТЭО и тромбоза висцеральных вен. Четверть пациентов, имеющих тромбоз висцеральных вен, не связанный со злокачественными новообразованиями и циррозом печени страдают миелопролиферативным заболеванием, при котором тромбоз вен обычно диагностируется в первую очередь. Следовательно, при тромбозе висцеральных вен необходимо подозревать наличие миелопролиферативного заболевания, особенно при отсутствии соответствующих факторов риска (например, недавняя операция или обострения болезни). Тестирование на мутацию JAK2V617F, которая присутствует у большинства пациентов, полезно для выявления это расстройства [24].

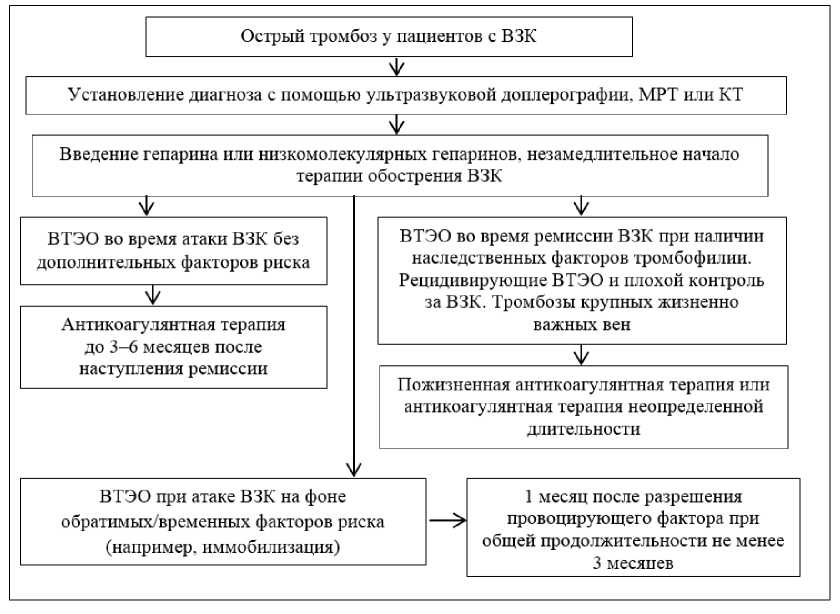

В настоящее время существуют доказательства того, что антикоагулянтная терапия не связана с существенным повышением риска тяжелых кровотечений среди пациентов с ВЗК. Отсутствие специфических для лечения висцеральных тромбозов у пациентов с ВЗК руководящих принципов, позволяет рекомендовать в этой группе пациентов антикоагулянтную терапию, назначающуюся при тромбозах проксимальных ТГВН или ТЭЛА. Данная терапия должна применяться в течение 1 месяца после разрешения провоцирующего фактора или в течение 3 месяцев после обострения заболевания. У больных с ВЗК с неспровоцированным тромбозом висцеральных вен предлагается проведение антикоагулянтной терапии неопределенной длительности с периодическим пересмотром этого решения [19]. Такая рекомендация, как считается, вполне согласуется, с руководящими принципами ACCP для лечения острого тромбоза висцеральных вен [21]. Тем не менее, в большинстве случаев, не требуется назначения лечения антикоагулянтами пациентам с бессимптомным тромбозом висцеральных вен. [21]. Достаточно затруднительно различать симптомы тромбоза висцеральных вен от симптомов обострения ВЗК или клинических проявлений, обусловленных оперативным лечением. Если не удается определить связь желудочно-кишечных расстройств с обострением ВЗК или тромбозом висцеральных вен, рекомендуется начать терапию антикоагулянтами [4]. Общие принципы профилактики и лечения тромбозов у пациентов с ВЗК представлены в таблице 1 [7]. Алгоритм врачебных действий при остром тромбозе у пациентов с ВЗК показан на рисунке 1.

Таблица 1

Рекомендации по профилактике и лечению тромбоза у пациентов с ВЗК [7]

|

Группа риска |

Оценка состояния |

Рекомендация |

|

Все пациенты с ВЗК |

Активное течение, серьезное обострение заболевания |

Незамедлительное начало лечения основного заболевания |

|

Кардиоваскулярные факторы риска |

Коррекция факторов риска |

|

|

Семейная история тромбозов |

Прекратить прием гормональных контрацептивов и заместительной гормональной терапии |

|

|

Курение |

Прекращение курения |

|

|

Дефицит витамина В 12 или фолиевой кислоты |

Коррекция дефицита витаминов |

|

|

Высокий риск тромбозов |

Госпитализация или наследственная тромбофилия Иммобилизация Вынужденный длительный перелет Наличие ВТЭО в анамнезе |

Компрессионные эластические чулки или перемежающаяся пневматическая компрессия Ранняя мобилизация Профилактика низкомолекулярными гепаринами или не фракционированным гепарином |

|

Острый тромбоз |

Диагностические тесты для верификации тромбоза, диагностика тромбофилии |

Лечение антикоагулянтами (гепарин, возможно, варфарин), тромболизис, установка фильтра нижней полой вены |

|

Особые группы |

Рецидивирующая ВТЭО вместе с плохим контролем основного заболевания и /или тромбофилия |

Длительная или пожизненная антикоагулянтная терапия |

Рис. 1. Алгоритм врачебной тактики при остром тромбозе у пациентов с ВЗК [4]

Наличие ВТЭО у пациентов с ВЗК не является показанием для обследования на наследственное или приобретенные состояние гиперкоагуляции. Этот факт доказывается проведенными исследованиями, свидетельствующими, что у взрослых и детей с ВЗК, наследственная тромбофилия встречается также часто, как и в популяции в целом [33]. Показано, что нет статистически значимой связи между ВЗК и мутацией гене фактора V (фактор Лейдена) [34, 35]. Доказывается отсутствие связи между ВЗК и протромбином G20210 [7, 34]. Также нет связи между ВЗК, MTHFR и мутацией val34leu фактора XIII [7, 33].

У пациентов с ВЗК нередко определяется повышение титра антифосфолипидных антител [7] на фоне снижения активности природных антикоагулянтов белков C, S и антитромбина, что ассоциируется с активностью заболевания [7]. Данные изменения не носят наследственного характера и выявляются при обострении ВЗК. Кроме того, наследственные или приобретенные тромбофилии, как правило, не могут повлиять на лечение антикоагулянтами у пациентов с ВЗК и ВТЭО (в том числе, у лиц с неспровоцированным ВТЭО на фоне ремиссии ВЗК) [7].

В отечественных клинических рекомендациях по ведению пациентов с язвенным колитом и болезнью Крона информация о профилактике и лечению ВТЭО отсутствует. Между тем, возникновение ВТЭО у пациентов с ВЗК является важной медико-социальной проблемой, значимость которой в настоящее время возрастает. Сегодня созданы предпосылки включения вопросов профилактики и лечения ВТЭО у пациентов с ВЗК в новые клинические рекомендации. Это тем более важно, что в 2015 году разработаны клинические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике венозных тромбоэмболических осложнений, в которых выделены разделы, касающиеся ВТЭО у пациентов с ВЗК.

Список литературы Венозные тромбоэмболические осложнения у пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника. Современное состояние проблемы

- Бокерия Л.А., Затевахин И.И., Кириенко А.И. и соавт. Российские клинические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике венозных тромбоэмболических осложнений (ВТЭО) // Флебология. -2015. - Т. 9. - № 4-2. - С. 1-52.

- Grainge M.J., West J., Card T.R. Venous thromboembolism during active disease and remission in inflammatory bowel disease: a cohort study // Lancet. - 2010. - Vol.375. - Р.657-663.

- Geerts W.H., Bergqvist D., Pineo G.F., et al. Prevention of venous thromboembolism: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines (8th Edition) // Chest. - 2008. - Vol. 133 (Suppl). - S. 381-453.

- Nguyen G.C., Bernstein C.N., Bitton A. et al. Consensus Statements on the Risk, Prevention, and Treatment of Venous Thromboembolism in Inflammatory Bowel Disease: Canadian Association of Gastroenterology // Gastroenterology. - 2014. - Vol. 146. - Р. 835-848.

- Yuhara H., Steinmaus C., Corley D. et al. Meta-analysis: the risk of venous thromboembolism in patients with inflammatory bowel disease // Aliment. Pharmacol. Ther. - 2013. - Vol. 37. - Р. 953-962.

- Horsted F., West J., Grainge M.J. Risk of venous thromboembolism in patients with cancer: a systematic review and meta-analysis // PLoS Med. - 2012. - Vol. 9. - e1001275.

- Alkim H., Koksal A.R., Boga S., Sen I., Alkim C. Etiopathogenesis, Prevention, and Treatment of Thromboembolism in Inflammatory Bowel Disease // Clin Appl Thromb Hemost. - 2017. - Vol. 23 (6). - Р. 501-510.

- Caprini J.A. Risk assessment as a guide to thrombosis prophylaxis // Curr Opin Pulm Med. - 2010. - Vol. 16. -Р. 448-452.

- Dentali F., Douketis J.D., Gianni M., et al. Meta-analysis: anticoagulant prophylaxis to prevent symptomatic venous thromboembolism in hospitalized medical patients // Ann Intern Med. - 2007. - Vol. 146. - Р. 278-288.

- Ra G., Thanabalan R., Ratneswaran S., et al. Predictors and safety of venous thromboembolism prophylaxis among hospitalized inflammatory bowel disease patients // J Crohns Colitis. - 2013. - Vol. 7. - e. 479-e485.

- Celasco G., Papa A., Jones R. et al. Clinical trial: oral colon-release parnaparin sodium tablets (CB-01-05 MMX) for active left-sided ulcerative colitis // Aliment. Pharmacol. Ther. - 2010. - Vol. 31. - Р. 375-386.

- Dennis M., Sandercock P., Reid J. et al. Effectiveness of intermittent pneumatic compression in reduction of risk of deep vein thrombosis in patients who have had a stroke (CLOTS 3): a multicentre randomised controlled trial // Lancet. - 2013. - Vol. 382. - Р. 516-524.

- Merrill A., Millham F. Increased risk of postoperative deep vein thrombosis and pulmonary embolism in patients with inflammatory bowel disease: a study of National Surgical Quality Improvement Program patients // Arch Surg. -2012. - Vol. 147. - Р. 120-124.

- Scarpa M., Pilon F., Pengo V., et al. Deep venous thrombosis after surgery for inflammatory bowel disease: is standard dose low molecular weight heparin prophylaxis enough? // World J Surg. - 2010. - Vol. 34. - Р. 1629-1636.

- Wallaert J.B., De Martino R.R., Marsicovetere P.S. et al. Venous thromboembolism after surgery for inflammatory bowel disease: are there modifiable risk factors? Data from ACS NSQIP // Dis Colon Rectum. - 2012. - Vol. 55. -Р. 1138-1144.

- Lim A., Proulx M-C, Hubbard J. et al. Venous thromboembolism in the hospitalized ulcerative colitis patient // Gastroenterology. - 2011. - Vol. 140(Suppl):S428.

- Gould M.K., Garcia D.A., Wren S.M. et al. Prevention of VTE in nonorthopedic surgical patients: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines // Chest. - 2012. - Vol. 141 (Suppl). - e227S-e277S.

- Nguyen G.C., Sharma S. Feasibility of venous thromboembolism prophylaxis during inflammatory bowel disease flares in the outpatient setting: a decision analysis // Inflamm Bowel Dis. - 2013. - Vol. 19. - Р. 2182-2189.

- Novacek G., Weltermann A., Sobala A. et al. Inflammatory bowel disease is a risk factor for recurrent venous thromboembolism // Gastroenterology. - 2010. - Vol. 139. - P. 779-787. 787, e771.

- Nguyen G.C., Bernstein C.N. Duration of anticoagulation for the management of venous thromboembolism in inflammatory bowel disease: a decision analysis // Am J Gastroenterol. - 2013. - Vol. 108. - Р.1486-1495.

- Kearon C., Akl E.A., Comerota A.J., et al. Antithrombotic therapy for VTE disease: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines // Chest. - 2012. - Vol. 141(Suppl). - e419S-e494S.

- Kappelman M.D., Horvath-Puho E., Sandler R.S., et al. Thromboembolic risk among Danish children and adults with inflammatory bowel diseases: a population-based nationwide study // Gut. - 2011. - Vol. 60. - Р. 937-943.

- Nylund C.M., Goudie A., Garza J.M., et al. Venous thrombotic events in hospitalized children and adolescents with inflammatory bowel disease // J Pediatr Gastroenterol Nutr. - 2013. - Vol. 56. - Р. 485-491.

- Lazzerini M., Bramuzzo M., Maschio M. et al. Thromboembolism in pediatric inflammatory bowel disease: systematic review // Inflamm Bowel Dis. - 2011. - Vol. 17. - Р. 2174-2183.

- Sultan A.A., Tata L.J., West J. et al. Risk factors for first venous thromboembolism around pregnancy: a population-based cohort study from the United Kingdom // Blood. - 2013. - Vol. 121. - Vol. 3953-3961.

- Broms G., Granath F., Linder M. et al. Complications from inflammatory bowel disease during pregnancy and delivery // Clin Gastroenterol Hepatol. - 2012. - Vol. 10. - Р. 1246-1252.

- Nguyen G.C., Boudreau H., Harris M.L. et al. Outcomes of obstetric hospitalizations among women with inflammatory bowel disease in the United States // Clin Gastroenterol Hepatol. - 2009. - Vol. 7. - Р. 329-334.

- Kim Y., Pfaller B., Marson A. et al. The risk of venous thromboembolism in women with inflammatory bowel disease during pregnancy and the postpartum period // Medicine (Baltimore). - 2019. - Vol. 98 (38). - e17309.

- Papay P., Miehsler W., Tilg H. et al. Clinical presentation of venous thromboembolism in inflammatory bowel disease // J Crohns Colitis. - 2013. - Vol. 7. - Р. 723-729.

- Fichera A., Cicchiello L.A., Mendelson D.S. et al. Superior mesenteric vein thrombosis after colectomy for inflammatory bowel disease: a not uncommon cause of postoperative acute abdominal pain // Dis Colon Rectum. - 2003. -Vol. 46. - Р. 643-648.

- Hatoum O.A., Spinelli K.S., Abu-Hajir M. et al. Mesenteric venous thrombosis in inflammatory bowel disease // J Clin Gastroenterol. - 2005. Vol. 39. - Р. 27-31.

- Kopylov U., Amitai M.M., Lubetsky A. et al. Clinical and radiographic presentation of superior mesenteric vein thrombosis in Crohn's disease: a single center experience // J. Crohns Colitis. - 2012. - Vol. 6. - Р. 543-549.

- Bernstein C.N., Sargent M., Vos H.L. et al. Mutations in clotting factors and inflammatory bowel disease // Am. J. Gastroenterol. - 2007. - Vol. 102. - Р. 338-343.

- Kader H.A., Berman W.F., Al-Seraihy A.S. et al. Prevalence of factor V G1691A (Leiden), prothrombin G20210A, and methylene tetrahydrofolate reductase C677T thrombophilic mutations in children with inflammatory bowel disease // J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr. - 2002. - Vol. 35. - Р. 629-635.

- Liang J., Wu S., Feng B. et al. Factor V Leiden and inflammatory bowel disease: a systematic review and metaanalysis // J. Gastroenterol. - 2011. - Vol. 46. - Р. 1158-1166.