Вера и верность долгу: разрушение института православия в царской армии

Автор: Павлов Андрей Валерьевич

Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie

Рубрика: Имена и события прошлого

Статья в выпуске: 3, 2019 года.

Бесплатный доступ

На основе архивных материалов, мемуаров и воспоминаний участников Первой мировой войны и Гражданской войны в России анализируются причины падения доверия военнослужащих к руководителям армии и государства, отказ от христианских ценностей, церкви, которая, в целом, не смогла стать в смутное время начала XX века связующим звеном между главой государства и русской армией.

Армия, война, вера, революция, вооруженные силы, отечество, православие

Короткий адрес: https://sciup.org/170174195

IDR: 170174195 | УДК: 930.85

Текст обзорной статьи Вера и верность долгу: разрушение института православия в царской армии

Принято считать, что после Октябрьского переворота 1917 года, прихода к власти большевиков и создания Красной Армии институт священнослужителей в войсках был упразднен1. При этом мало кто обращает внимание на то, что в пунктах 3 и 4 Приказа Народного комиссариата по военным делам РСФСР от 16 (29) января 1918 года № 39 «О расформировании всех управлений Духовного ведомства» сказано:

«3) Войсковым комитетам предоставляется право, в случае желания войсковых частей, управлений, учреждений и заведений, оставлять у себя священно-служителей.

4) В последнем случае содержание оставленных священно-служителей определяется не преж- ними штатами, а исключительно постановлениями комитетов самих частей»2.

Однако стоит отметить, что в действительности эти пункты приказа не сработали, в том числе вследствие того, что уже через четыре дня был принят Декрет «Об отделении Церкви от государства и школы от Церкви».

Из-за чего же это произошло?

На протяжении всей истории России деятельность военного духовенства подтверждает то, что оно вносило весомый вклад в духовнонравственную подготовку защитников Отечества. Совместно с командным и начальствующим составом военные священники решали важные задачи воспитания воинов посредствам упрочения духовно-религиозных традиций в войсках, развития патриотизма, верности присяге и воин-

Фото 1. Молебен полка Экспедиционного корпуса Русской армии перед боем. «За дело, с Богом…». Сбор на плацу лагеря Мирабо вблизи Марселя, 1916 г. Солдаты получают благословение перед отправкой на фронт.

скому долгу, способности и готовности к самопожертвованию. (Фото 1.)

Еще в 1762 году созданная Воинская комиссия для реформы армии, анализируя предпосылки «силы войска», пришла к выводу, что «наибольшем же ко всему основанием признается общий язык, вера, обычай и родство»3. Тогда не рассматривались технические и тактические возможности армии, но вера, в том числе, ставилась во главу угла «силы войска».

Великий русский полководец Кутузов, вспоминая Суворова, говорил, что тот «научал сносить и голод, и холод, когда дело шло о победе и о славе русского народа». Кутузов призывал: «Идем вперед, с нами Бог, пред нами разбитый неприятель; да будет за нами тишина и спокойствие»4. Беззаветная вера в мощь русской армии, снискавшей себе славу армии — победительницы, прославлявшей Россию по всей Европе, не давала повода усомниться в ее силе. «Таковы россияне! — восклицал Кутузов. — Царство Российское издревле было едина душа и едино тело. Оно всегда подвигалось волею своих самодержцев и пламенною любовию к ним и к отечеству своему»5.

Открывая 5 октября 1916 года в Севастополе Морской корпус, Александр Васильевич Колчак отметил, что важнейшие грани воинского

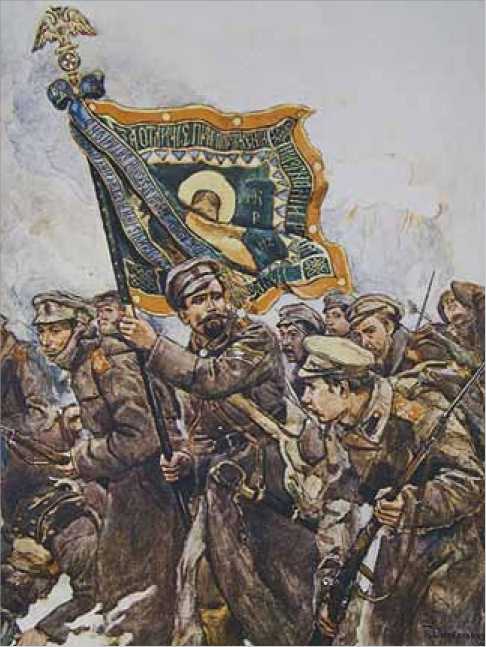

Фото 2. «Лейб-гвардии Егерский полк.» Акварель. 1915 г.

П.И. Смукрович

«созерцания находят себе полное подтверждение оснований христианской религии» и что военнослужащий «не может не быть человеком религиозным и верующим»6. Это подтверждает то, что в христианстве вера занимала первостепенную мировоззренческую позицию, а уж в российской армии — тем более.

Рыцарский кодекс чести гласит: «Душу — Богу, сердце — Даме, жизнь — Государю, а Честь — никому», благодаря которому в XIX веке был сформулирован девиз русской армии: «За Веру, Царя и Отечество»7. (Фото2.)

Вот как описывает работу военного духовенства зимой 1914-1915 годов в районе Вильно офицер Русской императорской армии, а впо- следствии — командир украинских повстанческих формирований, начальник дивизии Красной армии времён Гражданской войны в России Николай Александрович Щорс: «На коротких привалах, — писал Щорс, — усердствуют полковые священники — окуривают, окропляют коленопреклоненное воинство, цветущее, здоровое. За веру Христову, царя-батюшку и отечество!». И при этом продолжал: «Те же священники отпевают и братские могилы…»8. То есть военное духовенство, вселяя в воинов веру в победу, в своих командиров, в то, что они идут на правое дело, провожали армию в бой. И солдаты, от рядового до генерала, понимали, что возвратиться из него они могут только «со щитом или на щите».

И ведь как начиналась эта война! С ее первого дня, «…повинуясь невидимому дирижеру, хор «патриотических» газет слаженно затянул шовинистическую песню: надо забыть «внутренние распри», сомкнуться у престола, отдав в нужную минуту жизнь «за веру, царя и отечество». Война представлялась «священной войной исторической мести», «спасающей» славянство и русские земли от немецкого ига»9. Священная война! Война во спасение славянских братьев! Все понимали, что Россия сама не начинала эту войну, а только «…заступилась за родственные нам, как славянам, сербский народ, подвергшийся вооруженному нападению со стороны Австро-Венгрии».10

Вместе с тем, с потерей церкви в армии не была потеряна вера, человеколюбие и сознание необходимости приносить себя в жертву на благо Родине и во имя победы над неприятелем.

Дмитрий Павлович Парский, участник русско-японской, Первой мировой и Гражданской войн, командующий Северным фронтом Красной армии, русский генерал-лейтенант, один из первых, перешедших на сторону Советской власти, говорил в 1918 году: «…я мучительно и долго размышлял о том, вправе или не вправе сидеть, сложа руки, когда немцы угрожают Питеру. Вы знаете, я далек от социализма, который проповедуют ваши большевики. Но я готов честно работать не только с ними, но и с кем угодно, хоть с чертом и дьяволом, лишь бы спасти Россию от немецкого закабаления…»11.

Другой представитель Русской императорской армии, генерал-майор Генерального штаба, а впоследствии — генерал-лейтенант Военновоздушных сил СССР Александр Александрович Самойло, который стал прототипом офицера Генерального штаба в романе Валентина Пикуля «Честь имею», в разговоре с немецким офицером после мирных переговоров в Бресте в феврале 1918 года заявил, что «…о присяге царю говорить не приходится, поскольку он сам отрекся от престола, а понятия об офицерской чести могут быть разные: мне, например, как русскому, моя офицерская честь не позволяет оторваться от своего народа и русской земли»12.

Вот это — яркие примеры верности долгу и любви к Отечеству.

В то же время, происходил надлом в вере, вызванный, в первую очередь, тяжелым экономическим положением в России, поиском «правых и виноватых» в этой затяжной, Первой мировой войне, разбродом и шатанием в умах россиян, вызванными, в том числе, информационным воздействием на население огромной страны. Обратимся к бездушной статистике.

В соответствии с Первой Всероссийской переписью населения 1897 года, 70% населения Российской империи исповедовали христианство13. Следующую перепись в России планировалось провести в 1915 году, но она была отменена из-за войны. В то же время, велся численный учет русской армии, численность которой, по состоянию на 25 октября 1917 года, на всех фронтах составляла 6338126 человек, в том числе генералов и офицеров — 157773 человек, классных чинов и солдат —5609870 человек14. Из их числа принадлежали к православной вере около 85% генералов и офицеров (более 134100 человек) и около 75% классных чинов и солдат (более 4205000 человек), т.е. подавляющее большинство и в значительной степени больше, чем по всей России в процентном соотношении15.

Один из участников Первой мировой и Гражданской войн утверждал, что на войне очень быстро становятся суеверными. По его словам, «суеверие… та же вера, но древняя, языческая»16. При этом стоит отметить, что обострение повседневной религиозности происходит в, так сказать, «пограничных» обстоятельствах, в особенности при подготовке и в ходе ведения военных действий. «Наиболее сильно проявляется … мистический компонент: вера в защитную силу икон, молитв и ладанок, в приметы, сны, предзнаменования…»17. Это для теряющих веру становилось спасением и обеспечивало популярность всякого рода ворожей и гадалок, пересудов о предсказаниях, предвидениях, причиной которых становилось длящаяся годами неизвестность о судьбах близких. Недаром именно в «пограничные» годы, годы смуты и неопределенности массово появляются предсказатели, экстрасенсы, лжепророки, представители не характерных для той или иной области, региона или страны церквей и сект. И цель эти «мессии» преследуют практически всегда одну — убить истинную веру, подчинив себе сознание людей, у которых эта вера пошатнулась по каким-либо причинам.

Первые месяцы войны «выкосили» из рядов русской армии самых опытных и «прожженных» русско-японской войной служак. На их место приходили те, кто в это же время, время дальневосточной трагедии, наблюдал, а порой и участвовал в событиях 1905 года, «Кровавого воскресенья» или был подвержен их влияниям. Пополнявшая же военные строи молодежь к вопросам веры и церкви относилась достаточно прохладно. Казарменный быт, отрывая людей от привычных условий жизни, не обеспечивал духовно-нравственного развития, а напротив, останавливал его или, вообще, увлекал назад. «Война ввела в духовную жизнь воинов два новых элемента: с одной стороны – моральное огрубление и ожесточение, с другой – как будто несколько углубленное чувство веры, навеянное постоянной смертельной опасностью»18.

Первая мировая война, с громадными людскими потерями, практически сразу подорвала многовековые устои царской армии, ее кастовость; потребовалось значительное число офицеров, особенно для первичных воинских должностей, кто поведет подчиненных в бой. Кадровый корпус офицеров, в основном дворянского сословия, понес значительные потери.

При этом офицеры ускоренных выпусков, неполучившие должного воинского воспитания, далекие от армейского духа, стать воспитателями для солдат не смогли. Тяжело перенося неминуемые лишения войны, ежеминутную опасность, голод, холод, грязь и смерть, они быстро теряли и без того ослабленный дух, обременялись войной и совершенно неспособны были не только поднять, но и поддержать дух подчиненных.

Первая мировая война порождала в армии революционные настроения. После февральской революции 1917 года все ее участники со стороны России ждали больших перемен, но не видели их. У армейских начальников изменились всего лишь аргументы в пользу ведения войны. Если до революции солдат уверяли, «что ее надо вести ради «веры, царя и отечества», то теперь говорили, мол, войну необходимо продолжать ради интересов революции»19.

Дальше — больше. Уже в ходе Гражданской войны, после того, как вера была заменена идеологией, отношение к ней кардинально поменялось, и взгляды на вооруженное противоборство — тем паче: «…классовые бои — это не то, что война «за веру, царя и отечество»20.

Возрастало неверие и в царя, как гаранта российской государственности. Как писал Михаил Дмитриевич Бонч-Бруевич «…разочарование в династии пришло не сразу». По словам генерала, «трусливое отречение Николая II от престола было последней каплей, переполнившей чашу моего терпения. Ходынка, позорно проигранная русско-японская война, пятый год, дворцовая камарилья и распутинщина — все это, наконец, избавило меня от наивной веры в царя, которую вбивали с детства»21.

Возвращаясь к шансу оставить в составе воинских формирований священнослужителей, стоит отметить, что он был очень высок. В первую очередь, из-за того, что сами военнослужащие получили право выбирать себе командиров благодаря вышедшему 2 декабря 1917 года приказу Главнокомандующего Петроградским военным округом «О выборности лиц командного состава и об отмене чинов и отличий», а в дальнейшем — декретов Совета народных комиссаров РСФСР от 16 декабря 1917 года «Об уравнении в правах всех военнослужащих» и «О выборном начале и об организации власти в армии»22. При этом основное большинство военных руководителей всех рангов понимали, что такая армия не только воевать, но и сколько-нибудь организованно не сможет существовать.

Советский политический и военный деятель, активный участник Гражданской войны, Рейнгольд Иосифович Берзин в своей работе «Этапы строительства Красной Армии» процитировал выдержку из приказа Главнокомандующего всеми вооруженными силами Российской Республики от 7 сентября 1918 года № 1: «…Не-которые вместо того, чтобы ободрить вверенные им войска, вселить в них веру в правоту нашего дела и с этой верой двигать их к победе, сами страдают малодушием и теряют присутствие духа в трудный момент. Сплошь и рядом стали встречаться в телеграммах выражения: «слагаю с себя ответственность за последствия», «не отвечаю» и другие подобные фразы. Бывают случаи угрозы сложить с себя ответственность в такой обстановке, когда эту ответственность не на кого возложить или когда сложение этой ответственности влечет за собой полный развал дела и непоправимый вред…»23.

И как подтверждение звучат свидетельства того, что происходило с армией России, еще со-

Фото 3. В течение нескольких лет почти все богатство России попало в руки большевиков. На снимке: солдаты Красной Армии во время разграбления Симонова монастыря в Москве в 1923 году всем недавно считавшейся самой верующей армией Европы, отдававшей свои жизни за «веру, царя и Отечество» в дни Октябрьского переворота и после него.

«…Грабившие дворец солдаты и матросы сломали замки Малого храма Зимнего дворца, проникли в этот храм и осквернили его, войдя в царские врата в алтарь, где они дерзновенно и кощунственно сорвали покрывало со святого престола и все обшарили на престоле и на жертвеннике…, содрали наложенный на храмовый образ Сретения Господня звезду, взломали стоявшие у северной стены храма ящики, в которых находились мундиры почивших императоров, и похитили эти мундиры, разбросали образа и богослужебные книги…»24. (Фото 3.)

В декабре 1918 года, проведя осмотр зданий Алексеевского монастыря, комиссия, в том числе состоящая из числа большевиков, констатировала: «корпуса: … приведены в весьма запущенный вид…видны следы явного полома, выдра-

Фото 4. Красноармейцы переоборудуют церковь под клуб в Петрограде. 1918 г.

ны у печей железные затворки. Отдушины, полки в корпусах выдраны и сожжены, а также содраны обшивки лестниц, поломаны двери, оконные рамы… На … чердаке были устроены тесовые чуланы, эти чуланы все изломаны и сожжены. Чердаки эти в настоящее время представляют из себя ретирадные места… Одним словом, весь монастырский инвентарь и корпуса весьма запущены и поломаны и оценить без особой на это комиссии не представляется возможным. В дополнение ко всему изломанному все ретирадные места переполнены и помещающимися в монастырях артиллеристами не очищаются. Алексеевский монастырь занят с августа месяца артиллерийскими управлениями и тремя батареями артиллеристов»25. (Фото 4.)

Особенно ужасает последние утверждения на фоне того, что еще несколько лет до этого офицеры и солдаты артиллерии считались элитой российской армии и самым культурным пластом в ее составе26.

В послании Священного Собора от 11 (24) ноября 1917 года говорилось: «... Русские ружья и пушки были направлены уже не против врага, но на родные города, не щадя беззащитного населения, жен и детей. Но вождям междоусобицы оказалось мало и этого. Было совершено кощунственное преступление перед православной верой, перед всем православным народом и его историей… Но чьими же руками совершено это ужасное деяние? Увы! Нашего русского воинства, того воинства, которое мы молитвенно чтим именованием христолюбивого, которое еще недавно являло подвиги храбрости, смирения, благочестия…»27.

Более 75% православных военнослужащих в одночасье оказались не способными и не готовыми поддержать институты православия в армии, тем самым на много десятилетий заставили верующих скрывать свои взгляды, а крещеных — прятать крестики от посторонних глаз. Другими словами, у абсолютного большинства этого поколения военнослужащих, этих 75%, не оказалось той веры, которая остановила бы их от разгрома храмов, избиения и убийства священнослужителей, уничтожения церковной утвари. Озлобленность, жестокость и ненависть ко всему, что отождествлялось с буржуазией и духовенством, порожденные вылезшими наружу звериными инстинктами и массовым помутнением сознания, непониманием того, что происходит вокруг и отсутствием тех, кто мог бы взять на себя смелость остановить это. На смену этого пришла другая идеология, которая через 75 лет также в одночасье рухнула.

Список литературы Вера и верность долгу: разрушение института православия в царской армии

- Армия и флот России в начале XX в. Очерки военно-экономического потенциала: монография / Бескровный Л.Г. М.: Наука, 1986. 238 с.

- Библиотека нормативно-правовых актов СССР. URL: http://www.libussr.ru (дата обращения 02.03.2019).

- Бонч-Бруевич М. Д. Вся власть Советам. М.: Воениздат, 1958. 358 с.

- Гайда Ф. А. За Веру, Царя и Отечество: к истории знаменитого воинского девиза. URL: http://www.pravoslavie.ru/61882.html (дата обращения 02.03.2019).

- Зырянов П. Н. Адмирал Колчак, верховный правитель России. М.: Молодая гвардия, 2009. 637 с.

- Камалова А. А. Взаимодействие государства и русской православной церкви в дореволюционной России. // Вестник Московского государственного областного университета. 2018. № 4. С. 55-69.

- Карпенко В. В. Щорс. М.: Молодая гвардия, 1974. 224 с.

- Кисин С. В. Деникин. Единая и неделимая. Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. 413 с.

- Командарм Уборевич (Сборник). М.: Вое-низдат, 1964. 264 с.

- Кутузов М. И. Письма, записки. М.: Вое-низдат, 1989. 592 с.

- Лубченков Ю. Н. Фельдмаршал службы Российской. М.: Молодая гвардия, 1988. 112 с.

- Мамонтов С. И. Походы и кони. М.: АСТ, 2018. 448 с.

- Матвеевский М. М. Стратегия развития высшего образования в артиллерии русской армии в XIX — начале ХХ века. // Военная мысль. 2017. № 4. С. 65-73.

- Морозова О. М. Генерал Иван Георгиевич Эрдели. Страницы истории Белого движения на Юге России. М.: Центрполиграф, 2017. 223 с.

- Национальный вопрос и этнические воинские формирования русской армии в годы Первой мировой войны: монография / Н. В. Подпрятов и др. Пермь: Перм. гос. нац. исслед. ун-т, 2017. 374 с.

- Ненароков А. П. Верность долгу. (О Маршале Союза А.И. Егорове). М.: Политиздат, 1973. 112 с.

- Отделение Церкви от государства и школы от Церкви в Советской России. Октябрь 1917 — 1918 г.: Сборник документов / отв. ред. прот. Владимир Воробьев, отв. сост. Л.Б. Милякова. М.: ПСТГУ, 2016. 944 с.

- Правовой уголок офицера Вооруженных Сил Российской Федерации. Церковь и армия в России. URL: https://voen-pravo.ru/q1/ (дата обращения 02.03.2019).

- Самойло А. А. Две жизни. М.: Воениздат, 1958. 276 с.

- Тарасов Е. П. Краском Генрих Эйхе. М.: Воениздат, 1975. 151 с.

- Шишов А. В. Юденич: Генерал Юденич. М.: Астрель, АСТ, 2004. 457 с.

- Этапы большого пути. Под ред. В.Д. Поликарпова. М.: Воениздат, 1963. 528 с.