Вербальная креативность в младшем школьном возрасте

Автор: Шило Татьяна Борисовна

Журнал: Высшее образование сегодня @hetoday

Рубрика: Психолого-педагогический форум

Статья в выпуске: 2, 2014 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается результаты исследования специфики развития вербальной креативности у детей в ряде начальных школ Оренбургской области

Вербальная креативность, младший школьный возраст, показатели креативности

Короткий адрес: https://sciup.org/148320869

IDR: 148320869 | УДК: 37.032

Текст научной статьи Вербальная креативность в младшем школьном возрасте

впечатлительность, умение радоваться жизни, стремление познать все новое, потребность в самовы- ражении, образность мышления, поэтичность восприятия окружающего мира, любознательность. Все

эти качества способствуют проявлению и развитию творческих способностей.

Творческие способности, по мнению С.С. Степанова, И.Е. Мельниковой, И.Е. Каменской, А.А. Ме-лик-Пашаева, З.Н. Новлянской, А.А. Адаскиной, А.Б. Никитиной, Н.Ф. Чубук, Е.Е. Туник и других отечественных исследователей, являются основой креативности. Соответственно, развивая творческие способности, мы способствуем формированию креативности личности. В современной психологии выделяются несколько видов креативности. Среди них особое место занимает вербальная креативность, которая формируется в процессе развития личности.

Результаты исследования в ряде начальных школ Оренбургской области показали, что наиболее активно вербальная креативность развивается в младшем школьном возрасте. В эксперименте, проведенном в рамках исследования, приняли участие свыше 300 детей от 6 до 12 лет. Его целью было выявление уровня вербальной креативности и динамики ее развития по основным показателям креативности: беглости и оригинальности. Для этого нами была использована батарея тестов по изучению творческого мышления Е. Туник, а именно субтест 3 «Слово». Результаты субтеста по показателям «Беглость» и «Оригинальность» оценивались в баллах. При этом беглость – это общее число приведенных слов: Б = n, где Б – беглость, n – общее число слов. А оригинальность – это число оригинальных слов, приведенных один раз на выборку. Одно оригинальное определение – 5 баллов. Ор = 5k, где k – число оригинальных слов, Ор – показатель оригинальности. Суммарный показатель по субтесту: Т3 = n + 5k, где Т3 – суммарный показатель третьего субтеста. Результаты тестирования детей мы отразили в таблице, где

Таблица

Развитие вербальной креативности детей младшего школьного возраста ( в баллах)

|

№ |

Возрастная группа детей |

Показатель «Беглость» (Б) |

Показатель «Оригинальность» (Ор) |

Суммарный показатель (Т3) |

|

1 |

6 лет |

6,6 |

8,6 |

15,2 |

|

2 |

7 лет |

7,8 |

10,1 |

17,9 |

|

3 |

8 лет |

9,2 |

10,9 |

20,1 |

|

4 |

9 лет |

16,3 |

17 |

33,3 |

|

5 |

10 лет |

17,8 |

11,6 |

29,4 |

|

6 |

11 лет |

19,2 |

13,6 |

32,8 |

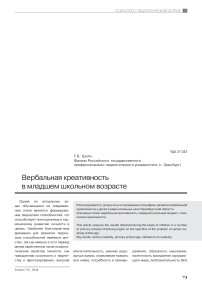

Рис. 1. Поэтапное изменение вербальной креативности по показателю «Беглость» у детей младшего школьного возраста

наглядно показано состояние вербальной креативности младших школьников.

Из таблицы видно, что вербальная креативность имеет положительную динамику в своем развитии. Она активно формируется с 6 до 10 лет (Т3 = 6 лет – 15,2, Т3 = 9 лет – 33,3). Особенно резкий ее скачок мы наблюдаем у детей 8-летнего (Т3 = 20,1) и 9-летнего возраста (Т3 = 33,3), что связано с активным пополнением словарного запаса, измеряемого показателем «Беглость». Однако несмотря на это, мы видим, что суммарный показатель вербальной креативности детей 10 лет резко упал (Т3 = 9 лет – 33,3, а 10 лет – 29,4).

Остановимся на этих двух показателях эксперимента.

«Беглость» – количество идей, возникающих в единицу времени. В нашем случае количество воспроизводимых слов за короткое время. Разброс количества слов в возрастной группе на одного респондента был в следующих пределах: у детей 6 лет – от 2 до 9 слов; 7 лет – от 4 до 15; 8 лет – от 5 до 17, 9 лет – от 6 до 28; 10 лет – от 9 до 30; 11 лет – от 8 до 30. Из этих результатов видно, что количество слов из года в год возрастает. Это значит, что у детей постепенно пополнялся активный словарный запас, что показывают и общие возрастные показатели беглости, отраженные на рис. 1 (6 лет – 6,6; 7 лет – 7,8; 8 лет – 9,2; 9 лет – 16,3; 10 лет – 17,8; 11 лет – 19,2).

В младшем школьном возрасте происходит активное пополнение словарного запаса учащихся за счет знакомства детей с новыми научными терминами при изучении школьных общеобразовательных предметов, чтении литературных произведений, активном общении ребенка с внешней средой. Следует отметить, что слова, часто воспроизведенные детьми в разные этапы развития, усложнялись от года к году.

Во-первых, по составу и звучанию. Например: в 6 лет – утка, поле, пояс; в 7 лет – майка, ложка; в 8 лет – подарок, посылка, потолок; в 9 лет – половинка, ромашка, полотенце; в 10 лет – полиграфия, политика; в 11 лет – подснежник, подорожник. Как видно из этих примеров состав слов меняется, если сначала преобладали только простые слова, состо-

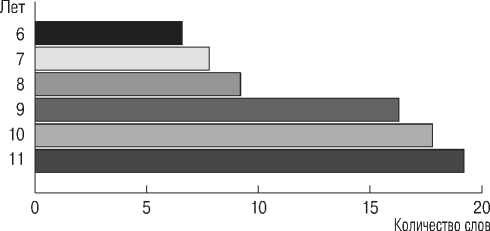

Рис. 2. Поэтапное изменение вербальной креативности по показателю «Оригинальность» у детей младшего школьного возраста

ящие из двух-трех слогов, то затем они усложнялись до четырех-пяти слогов. При этом дети старшего возраста активно использовали сложные слова типа златовласка, потоотделение, в которых слова имеют две основы.

Во-вторых, начиная с шести лет в ответах детей стала увеличиваться доля эмоционально окрашенных слов. Так, у детей 6 лет из всей выборки их было всего 3,5% из общей массы слов (при этом все эти слова были в единственном варианте и определяли показатель «Оригинальность речи детей»). Например, зайка, ладошка, сиротка. У 7-летних детей таких слов стало больше, они составляли 3,7%. Например, мамочка, дудочка, малинка. При этом большая часть этих слов относилась к часто используемым словам. У 8-летних детей эмоционально окрашенные слова составляли 6,5% от всех приведенных ими слов. При этом все они были из разряда часто используемых, например табуреточка, крошечка. У детей 9–11-летнего возраста четко просматривалась тенденция к снижению использования эмоционально окрашенных слов. В 9-летнем возрасте – 3,8%, в 10-летнем – 1,7%, в 11-летнем – 1,3% от всех используемых слов. Однако на фоне такого снижения просматривалось и частое использование грамматически и лексически сложных слов, не встречающихся в других возрастах. Например, паника, позиция, покой. Эти слова требуют дополнительного объяснения и развитого абстрактного мышления. Часто встречаются также научные понятия, например полиграф, полиэтилен, полиэстер. Кроме этого, начиная с 9 лет у детей в подборке встречались и редкие негативно окрашенные слова, например пойло, старикашка.

Такое разнообразие и количество использованных слов при ответах на тестовые вопросы указывают на формирование у детей вербальной креативности, которая отражается и во втором показателе – оригинальности.

«Оригинальность» – характеризует способность личности выдвигать идеи, отличающиеся от общеизвестных. Применительно к вербальной креативности – это наличие неповторяющихся слов, появляющихся у респондента за короткий отрезок времени. Анализируя результаты тестирования, мы увидели нестабильные показатели оригинальности, что отражено на рис. 2.

Из таблицы и рис. 2 видно, что среднее количество придуманных детьми оригинальных слов колеблется из года в год. Так в 6 лет показатель оригинальности составляет 8,6 баллов, в 7 лет – 10,1, в 8 лет – 10,9, в 9 лет – 17, в 10 лет – 11,6 и в 11 лет – 13,6. С 6 до 8 лет просматривается постепенное увеличение количества оригинальных слов в возрастной выборке. В 9 лет, например, наблюдается резкий скачок показателей, в 10 лет – резкое снижение (с 17 до 11,6), а в 11 лет среднее количество нестандартных слов на одну выборку увеличивается до 13,6. Снижение количества оригинальных слов происходит на фоне рез- кого увеличения словарного запаса детей 10 лет, что можно объяснить такими факторами, как развитие теоретического и конвергентного мышления, снижение мотивации к учебной деятельности. Однако на фоне снижения показателя оригинальности и повышения количества воспроизводимых слов за короткое время можно заметить ряд усложнений в речевой деятельности детей, а именно в подборе нестандартных слов.

Во-вторых, в ответах встречаются устаревшие слова и диалектизмы, использование которых постепенно увеличивается из года в год, начиная с 9 лет. Они составляют от 1,2 до 3,2% всех оригинальных слов одной выборки. В качестве примера можно привести такие слова, как погребальня, похлебка, поклажа.

Во-третьих, среди оригинальных слов у одного респондента начали чаще встречаться антонимы, синонимы и омофоны, например лавка-скамейка, красотка-уродка, почка-точка.

Итак, как мы видим из результатов исследования, у детей с возрастом запас слов возрастает. Они начинают все более широко использовать разнообразные слова по лексическому, грамматическому, морфологическому составу, а также эмоционально-окрашенные и рифмующиеся слова. Все это говорит о том, что вербальная креативность в младшем школьном возрасте у детей развивается активно.