Верхнеокская культура раннего железного века: актуальные проблемы в изучении и перспективы их решения

Автор: Столяров Е.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Проблемы и материалы

Статья в выпуске: 226, 2012 года.

Бесплатный доступ

Ранние районы железного века бассейна Верхней Оки традиционно приписываются культуре Верхней Оки, выделенной В. В. Седовым. С самого начала исследований комплексный анализ материалов не проводился: хронологические и территориальные ареалы культуры остаются неясными, а также спецификой его культурного комплекса. Для решения вышеуказанных проблем необходимо провести серию проектов: составление каталога сайтов на основе изучения музейных коллекций и архивов; определение географического и топографического распределения поселений; исследование защитных сооружений, жилых и бытовых комплексов; характерные для керамических материалов и находок. Таким образом, можно определить специфические особенности и положение обсуждаемой культуры в культурах раннего железного века в Восточной Европе.

Верхнеокская культура (вок), проблемы изучения, хронология, территория, памятники, керамический и вещевой комплекс

Короткий адрес: https://sciup.org/14328450

IDR: 14328450

Текст научной статьи Верхнеокская культура раннего железного века: актуальные проблемы в изучении и перспективы их решения

Памятники раннего железного века бассейна верхней Оки исследователи традиционно относят к верхнеокской культуре, понятие которой сформулировано В. В. Седовым (1969; 1970). За длительную историю ее изучения накоплен обширный археологический материал, до настоящего времени так и не введенный в широкий научный оборот, а единственной монографией, посвященной данному региону в этот период, остается труд Т. Н. Никольской «Культура племен бассейна Верхней Оки в I тыс. н. э.» ( Никольская , 1959).

В истории изучения верхнеокской культуры (далее ВОК) можно выделить два этапа. Первый охватывает период с рубежа XIX–XX вв. до 1950–1960-х гг. Он связан как с проведением первых раскопок и разведок памятников ВОК членами Калужской ученой архивной комиссии – Н. И. Булычевым на городищах Мужитино ( Булычев , 1913) и Гремячево ( Булычев , 1903), по среднему течению р. Угры ( Булычев , 1899), Н. В. Тепловым (1899. С. 19) и И. Д. Четыркиным (Известия КУАК, 1899. С. 7) на городище Дуна, продолженных затем Ю. Г. Гендуне (1903), так и с первыми попытками теоретического осмысления накопленного материала и выделением ВОК из массы других древностей раннего железного века – городищ Дьякова типа.

В 1920–1940-е гг. исследование памятников ВОК было продолжено К. Я. Виноградовым на поселении в урочище Певкин Бугор близ с. Желохова (Розен-фельдт, 1963), а в связи с постройкой Калужской ГЭС в зоне ее строительства и затопления экспедицией ГАИМК были открыты новые и обследованы известные ранее памятники ВОК: городища у с. Гремячево, Николо-Ленивец, у д. Вороновой и д. Свинуховой (Воеводский и др., 1941).

Археологические исследования в Орловской обл. в 1920-х гг. проводили П. С. Ткачевский и К. Я. Виноградов, а в 1938 г. – Н. П. Милонов ( Никольская , 1954а. С. 92). С 1934 по 1940 г. систематическое исследование памятников на правобережье верхней Оки осуществлялось М. А. Дружининым и Г. А. Доре-ром. Но все они не носили специального характера ( Никольская , 1959. С. 12).

Качественно новый виток в истории археологических изысканий в бассейне верхней Оки начался с беспрецедентных по своим масштабам и объемам работ, проводившихся в 1950-е гг. Верхнеокским отрядом Славянской археологической экспедиции под руководством Т. Н. Никольской . В 1950 г. ею были проведены раскопки на городище у д. Свинухово ( Никольская , 1953), в 1952 г. – на городище у д. Надежда ( Никольская , 1954а), а с 1954 по 1957 гг. раскапывалось городище у д. Николо-Ленивец ( Никольская , 1962). В 1961–1962 гг. для раскопок были выбраны находившиеся под угрозой разрушения городища у деревень Вороново и Ромоданово ( Никольская , 1964. С. 75–79).

В результате исследований Т. Н. Никольской удалось выделить группу памятников Верхнего Поочья, относящихся к эпохе раннего железа, и определить на основании предметов украшения (браслетов «латенского стиля») и убора, а также некоторого обиходного инвентаря, время их бытования в рамках IV–II вв. до н. э. ( Никольская , 1959. С. 8). Она же предприняла первую попытку разработки типологии лепной керамики и анализа основ домостроительства. В отчетах о раскопках городища у д. Николо-Ленивец ( Никольская , 1954б; 1955) и в публикационной статье Т. Н. Никольская уже выделила два типа сосудов нижнего культурного слоя – «А» и «Б», которые соответствовали двум целым формам ( Никольская , 1962. Рис. 4). Относительно приемов домостроительства было сделано замечание, что постройки, открытые на городищах Николо-Ленивец и Свинухово, имеют много общих черт с синхронной культурой соседних племен Подесенья и верхнего Поднепровья, а также с мощинской культурой раннего средневековья ( Никольская , 1970. С. 83–90). В итоге на основе сравнения материалов поселений Верхнего Поочья с синхронными памятниками Верхнего Поволжья, Верхнего Приднепровья и бассейна Десны Т. Н. Никольская пришла к выводу, «что городища по верхней Оке не входят, как это предполагалось раньше, в группу городищ Дьякова типа, а сближаются скорее с памятниками деснинской или верхнеднепровской группы» ( Никольская , 1959. С. 35).

Большое значение при этногенетических реконструкциях истории славянства верхнеокскому региону отводил в своих исследованиях П. Н. Третьяков, которому традиционно приписывается выделение в 1960-е гг. ВОК. Но, как показывает анализ его работ, ни в одной из них он не придавал этим памятникам статуса самостоятельной культуры, а оперировал исключительно категорией «группа городищ», понимая под этим отдельный, локальный вариант городищ Смоленщины (Третьяков, 1966. С. 124), который впоследствии можно будет объединить с днепровскими древностями раннего железа в общие границы (Третьяков, 1960. С. 43). Сходной точки зрения придерживаются Б. С. Коротке-вич и А. Н. Мазуркевич, отмечая, что верхнеокский вариант остается «наименее понятным из всех пяти локальных вариантов днепро-двинской культуры» (Ко-роткевич, Мазуркевич, 1992. С. 68, 69).

Не менее весомый вклад в изучение характера этнокультурных процессов в лесной полосе Восточной Европе в эпоху раннего железа и раннего средневековья внес В. В. Седов. Именно он выделил ВОК, вписав ее в карту лесных культур европейской части России. Он обозначил и ряд ее специфических черт: во-первых, орнамент у верхнеокских племен встречается на меньшем числе сосудов, чем у юхновских, посуда же Смоленского Поднепровья, как правило, совсем лишена его; во-вторых, глиняные блоки и рогатые кирпичи являются особой категорией находок, объединяющих только юхновскую и верхнеокскую культуры; в-третьих, основным типом поселений верхнеокской культуры являются городища. На основе близости керамического материала днепро-двинской, юхновской и верхнеокской культур он сделал предположение об общности их происхождения ( Седов , 1967. С. 116–118; 1969. С. 116; 1970. С. 31, 32).

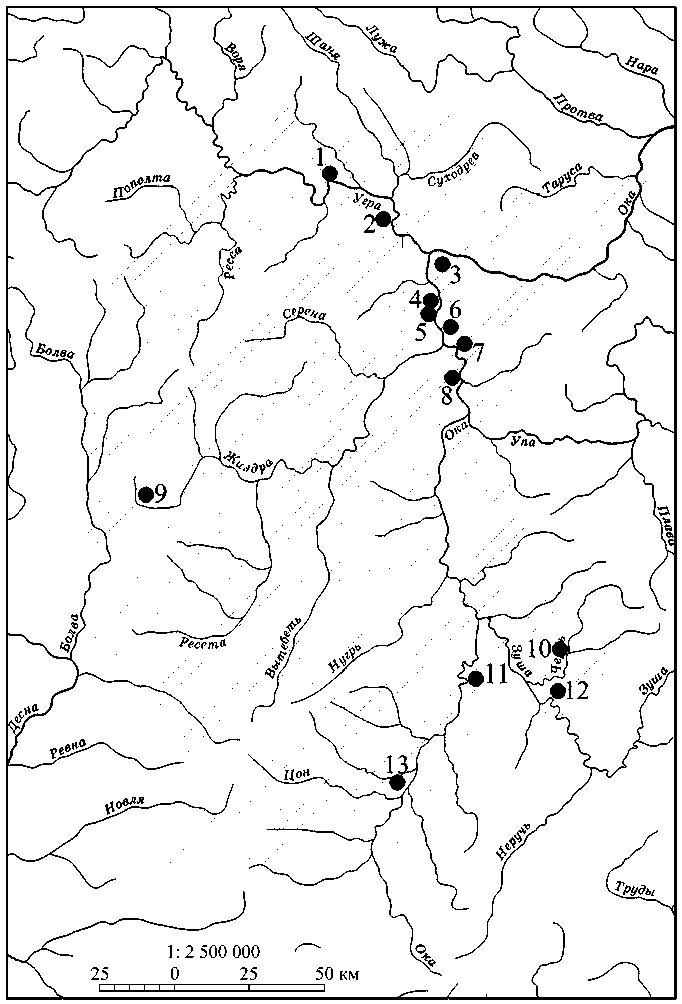

Второй этап в изучении ВОК (1970–1980-е гг. – начало XXI в.) можно охарактеризовать как этап накопления материала в результате проведения широкомасштабных разведочных работ. Он связан как с деятельностью Среднерусской экспедиции ИА АН СССР, проводившей комплексные исследования с 1974 по 1980 г. под руководством И. К. Фролова, так и с работами Тульской археологической экспедиции (В. П. Гриценко, А. Н. Наумов, А. М. Воронцов), которыми с 1990-х гг. и по настоящее время были открыты и отчасти исследованы раскопками десятки новых поселений со слоями раннего железного века, традиционно относимыми к ВОК (рис. 2): поселения Упа 2 и Жабынь 1, городища Борисово, Торхово и Супруты, догородские слои на территории г. Тулы (Кремль, пересечение улиц Никитской и Дзержинского). Благодаря многочисленным разведочным работам количество памятников ВОК заметно увеличилось, но в качественном отношении все осталось на прежних местах ( Столяров , 2010а. С. 184–186). Обращение к материалам верхнеокской культуры по-прежнему связано с решением других вопросов – поиска истоков мощинской культуры ( Массалитина , 1994. С. 5–40), определения специфики вновь выделенных древностей каширской культуры ( Сидоров , 2006. С. 136) и др.

Таким образом, за всю историю исследования верхнеокского бассейна памятники ВОК не становились объектом специального исследования ( Столяров , 2009. С. 55–58), комплексный анализ ее культурного комплекса не предпринимался. Исследователи затрагивали лишь отдельные проблемы, чаще всего связанные с изучением синхронных ей культур, а обращение к материалам собственно ВОК было вызвано попытками обосновать с их помощью ту или иную этногенетическую концепцию. Многие вопросы, связанные с ее зарождением и дальнейшей судьбой, пока далеки от разрешения. До сих пор не уточнены ни хронологические границы культуры, обозначенные Т. Н. Никольской для опорных памятников в рамках IV–II вв. до н. э., ни территориальные, с учетом всех выявленных к настоящему времени памятников. Не выяснена и специфика ее культурного комплекса – керамического и вещевого, традиций фортификации и домостроительства – всего того, что должно определить место ВОК в системе культур раннего железного века Восточной Европы. Такая ситуация порождает много неточностей, заблуждений и, как следствие, массу нерешенных проблем.

Особенно это заметно в этногенетических реконструкциях, ввиду участия верхнеокского населения в качестве субстратного элемента в процессе сложения великорусской народности.

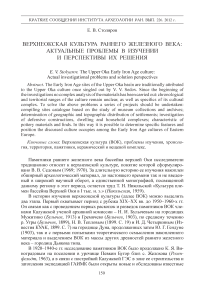

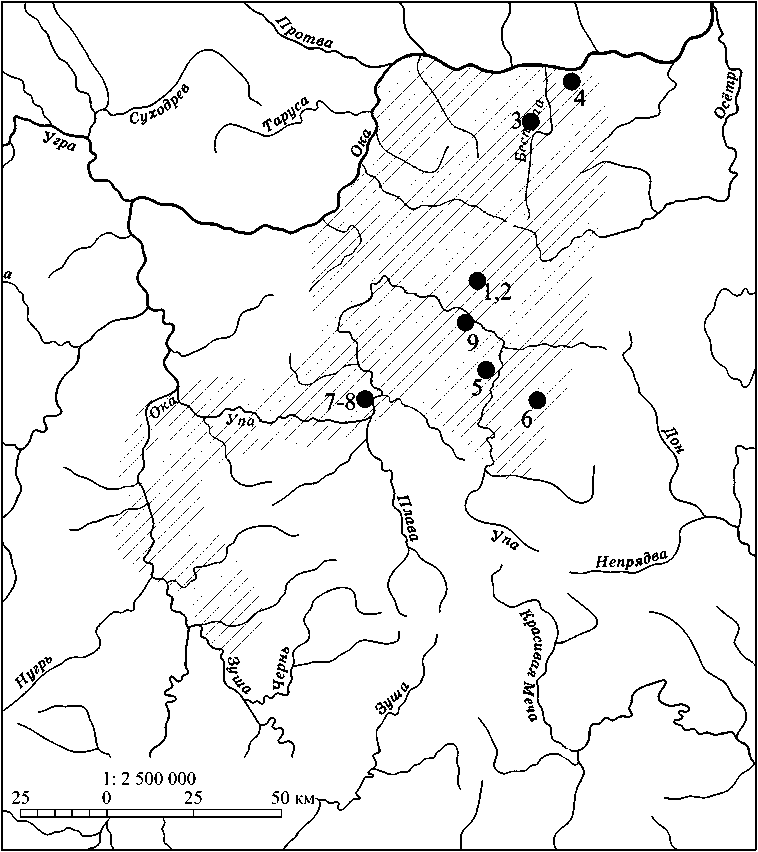

Касаясь вопроса территориальных границ ВОК, необходимо отметить, что большинство опорных памятников, как правило городищ, было открыто и изучено Верхнеокским отрядом Славянской археологической экспедиции под руководством Т. Н. Никольской. Изучению подвергались преимущественно территории калужского и орловского течения р. Оки, тульское течение практически не изучалось (рис. 1). Такая диспропорция в территориальном изучении ВОК была ликвидирована в результате разведочных работ последних десятилетий, особенно активно проводившихся Тульской археологической экспедицией. На настоящий момент там выявлено свыше 100 поселений, содержащих слои раннего железного века и на этом основании традиционно отнесенных исследователями к верхнеокской культуре (рис. 2). Но, как показывает опыт работы с материалом, они имеют иной культурный облик, что выражается в специфике керамического материала (керамика профилированных форм с примесью известняка, орнаментированная пальцевыми, ногтевыми вдавлениями и защипами), отмеченной в работах С. А. Изюмовой (1970), Г. Н. Пронина (1975) и И. В. Белоцерковской (1981), а также вещевого комплекса и традиций домостроительства (рис. 3, 22–27 ). Совершенно очевидно, что культурная атрибуция поселений тульского правобережного течения Оки позволит более точно установить восточную границу ВОК, а не довольствоваться предположением о ее совпадении с западной границей городецкой культуры раннего железного века.

В определении северо-восточной границы с дьяковской культурой трудностей, как правило, не возникает из-за своеобразия керамического комплекса дьяковских поселений – находок текстильной или сетчатой керамики, совершенно не характерной для верхнеокских поселений. Проблема установления западной и юго-западной границ с днепро-двинскими и юхновскими племенами связана с тем, что памятники располагаются чересполосно и границы не были постоянны во времени.

До сих пор не совсем ясны и хронологические рамки культуры. Мы имеем более или менее точно установленную Т. Н. Никольской датировку отдельных раскопанных ею памятников в рамках IV–II вв. до н. э., что не отражает реальных хронологических границ существования культурного комплекса в целом при наличии и более ранних слоев VI–V вв. до н. э. на городищах Вороново, Гремячево, Надежда. Безусловно, хронологические рамки культуры должны быть уточнены на основе совокупного анализа ее вещевого и керамического комплексов, исходя из современных знаний о хронологии синхронных культур, базирующейся на более широком наборе хронологических маркеров, среди которых необходимо отметить вещи скифского облика, украшения подгорцевского типа и латенского стиля (рис. 3, 8–20 ).

В связи со слабой изученностью эпохи поздней бронзы бассейна верхней Оки неразработанным остается вопрос об истоках ВОК. Есть предположения, основанные на близости юхновской, днепро-двинской и верхнеокской культур, что она могла вырастать как из сосницкой ( Артеменко , 1987. С. 112), так и из бондарихинской ( Там же. С. 118; Мельниковская , 1975. С. 10; Ильинская , 1961. С. 44) культур позднебронзового века, что напрямую ставит вопрос об

Рис. 1. Ареал памятников верхнеокской культуры (штриховка) с обозначением опорных памятников

1. Николо-Ленивец; 2. Свинухово; 3. Ромоданово; 4. Жолохово; 5. Жолохово пос.; 6. Вороново;

7. Гремячево; 8. Дуна; 9. Мужитино; 10. Синяково; 11. Торкуновка; 12. Жилино; 13. Надежда

Рис. 2. Ареал памятников раннего железного века тульского правобережья верхней Оки (шриховка) с обозначением опорных памятников 1. Страхово; 2. Торхово; 3. Борисово; 4. Корыстовское; 5. Лобынское; 6. Дедилово; 7. Супруты;

8. Супруты, селище 1; 9. Упа 2.

ее этнической интерпретации либо как балтской (Х. А. Моора, П. Н. Третьяков, Т. Н. Никольская, В. В. Седов, Е. А. Шмидт, В. Н. Топоров, О. Н. Трубачев, И. И. Артеменко), либо как культуры ираноязычных племен (В. А. Ильинская, О. Н. Мельниковская). Большинство исследователей, как видим, склоняется к первому варианту, исходя не только из археологических данных, но и данных этнолингвистических, анализа гидронимики и топонимики.

Рис. 3. Керамический и вещевой комплекс верхнеокской культуры (1–21) и памятников раннего железного века тульского правобережья верхней Оки (22–27)

1–7, 12, 18, 21 – Николо-Ленивец; 8–9, 14, 19 – Свинухово; 10 – Ромоданово; 11 – Козлово; 13, 20 – Вороново; 15–16 – Надежда; 17 – Мужитино; 22–23 – Борисово; 24 – Упа 2; 25 – Лобынское; 26, 27 – Супруты

1–7, 22–24 – глина; 8–12, 14–18 – цветной металл; 13, 26 – железо; 19–21, 25, 27 – кость

По поводу финала поселений ВОК у всех исследователей, казалось бы, нет сомнений: под зарубинецким влиянием первых веков н. э. ВОК «модифицируется» в мощинскую культуру. Но какие изменения в материальной культуре верхнеокских племен происходят под влиянием зарубинецкого населения, не совсем понятно. Совершенно очевидно, что для мощинской культуры римского времени и великого переселения народов верхнеокские древности могут играть роль лишь субстратного элемента, керамические комплексы не обнаруживают генетической связи; младшая культура не «вырастает» из старшей ( Столяров , 2010б).

Неравнозначно изучены сами верхнеокские поселения. До сих пор в историографии за ВОК значится название «городищенская» ( Седов , 1970. С. 32), однако к настоящему времени список неукрепленных поселений превысил число укрепленных (51 городище и 69 селищ). Да и самих городищ, подвергавшихся исследованию на предмет выявления времени возведения укреплений, единицы, а относить укрепленные поселения к раннему железному веку лишь на основании наличия культурного слоя неправомерно.

До сих пор не обнаружены погребальные комплексы, приуроченные к верхнеокским поселениям, и ВОК относится к культурам с неустановленным обрядом погребения. Известен лишь один грунтовой могильник у д. Авдеевка (АКР, 2006. С. 122), предположительно относимый И. К. Фроловым к раннему железному веку и, возможно, имеющий связь с расположенным рядом верхнеокским городищем.

Неизученность керамики как главного дифференцирующего признака культур раннего железного века – наиболее слабое место в изучении не только верхнеокских древностей. Исследование керамического комплекса ВОК, за исключением работы Е. Н. Носова по анализу лепной керамики городища Дуна ( Носов , 1974. С. 3–10), не носило специального характера, а общие моменты изложены лишь в небольших заметках о керамических традициях верхнеокских племен эпохи раннего железа в многочисленных работах Т. Н. Никольской и связаны как с публикациями материалов отдельных памятников – городищ Свинухово ( Никольская , 1953; 1959), Николо-Ленивец ( Никольская , 1962), Вороново и Ро-моданово ( Никольская , 1964), – так и с единственной попыткой обобщения всех сведений по истории верхнеокских племен раннего железного века ( Никольская , 1959).

Таким образом, решение отчасти обозначенных проблем возможно при успешной реализации поставленных задач, направленных на комплексный анализ материалов ВОК с целью определения специфики и места культуры в системе культур раннего железного века Восточной Европы. В число этих задач входят: 1) составление свода памятников ВОК на основе изучения музейных коллекций и архивных материалов, накопленных за всю историю изучения культуры; 2) выявление особенностей географического и топографического распространения поселений; 3) исследование укреплений, жилых и хозяйственных комплексов; 4) характеристика керамического и вещевого комплексов ВОК и культурная атрибуция памятников верхнеокского (тульского) правобережья, определение их специфики среди древностей раннего железного века Восточной Европы.

Список литературы Верхнеокская культура раннего железного века: актуальные проблемы в изучении и перспективы их решения

- Артеменко И. И., 1987. Сосницкая культура//Эпоха бронзы лесной полосы СССР М. (Археология СССР)

- АКР, 2006 -Археологическая карта России. Калужская область: 2-е изд., перераб. и доп. М.

- Белоцерковская И. В., 1981. Керамика некоторых поселений раннего железного века на верхней Упе//СА. № 2.

- Булычев Н. И., 1899. Журнал раскопок 1898 г. по берегам Оки. М.

- Булычев Н. И., 1903. Раскопки по части водораздела верхних притоков Днепра и Волги. М.

- Булычев Н. И., 1913. Раскопки по среднему течению р. Угры. М.

- Воеводский М. В., Герасимов М. М., Третьяков П. Н., 1941. Тульская область. 17: Долина р. Оки//Археологические исследования в РСФСР в 1934-1935 гг. М.; Л.

- Гендуне Ю. Г., 1903. Городище Дуна Лихвинского уезда Калужской губернии. СПб.

- Известия КУАК. Калуга, 1899. Вып. 1.

- Изюмова С. А., 1970. Раскопки городища у с. Супруты//АО 1969 г.

- Ильинская В. А., 1961. Бондарихинская культура бронзового века//СА. № 1.

- Короткевич Б. С., Мазуркевич А. Н., 1992. Пять локальных вариантов днепро-двинской культуры//Петербургский археологический вестник. СПб. № 2.

- Массалитина Г. А., 1994. Мощинская культура: Автореф. дис.... канд. ист. наук. М.

- Мельниковская О. Н., 1975. Юхновская культура//Новые открытия советских археологов. Киев. Ч. II.

- Никольская Т. Н., 1953. Городище у д. Свинухово//КСИИМК. Вып. XLIX.

- Никольская Т. Н., 1954а. Археологические исследования в Орловской области//КСИИМК. Вып. 53.

- Никольская Т. Н., 1954б. Отчет о раскопках городища и кургана у д. Николо-Ленивец Калужской области//Архив ИА. Р-1. № 999.

- Никольская Т. Н., 1955. Отчет о раскопках городища у д. Николо-Ленивец Калужской области Дзержинского района//Архив ИА. Р-1. № 1172.

- Никольская Т. Н., 1959. Культура племен бассейна Верхней Оки в I т. н. э. М.

- Никольская Т. Н., 1962. Городище у д. Николо-Ленивец (раскопки 1954-1958 гг.)//СА. № 1.

- Никольская Т. Н., 1964. Археологические раскопки в 1961-1962 гг. в Калужской области//КСИА. Вып. 102.

- Никольская Т. Н., 1970. К истории домостроительства у племен бассейна верхней Оки (с середины I тысячелетия до н. э. до середины I тысячелетия н. э.)//Древние славяне и их соседи. М.

- Носов Е. Н., 1974. Лепная керамика городища Дуна//КСИА. Вып. 140.

- Пронин Г. Н., 1975. К вопросу о ранней дате городища у с. Супруты (по керамическим материалам)//СА. № 3.

- Розенфельдт Р. Л., 1963. Селище Певкин Бугор//СА. № 3.

- Седов В. В., 1967. К происхождению белорусов (к проблеме балтского субстрата в этногенезе белорусов)//СЭ. № 2.

- Седов В. В., 1969. Культура днепро-двинского междуречья в конце I тысячелетия до н. э.//СА. № 2.

- Седов В. В., 1970. Славяне Верхнего Поднепровья и Подвинья. М.

- Сидоров В. В., 2006. Каширская культура в железном веке бассейна Оки//Обнинский краеведческий сборник: Мат-лы историко-краевед. конф. «Город и регион: проблемы археологии, истории и культуры», посвящ. 40-летию Музея истории города Обнинска. Обнинск.

- Столяров Е. В., 2009. Актуальные проблемы изучения раннего железного века бассейна верхней Оки//Археология XXI века: Синтез классических и современных методов исследований -приоритетное направление археологического изучения Калужской области: Мат-лы науч. симпозиума (8-9 апреля 2009 г.). Калуга.

- Столяров Е. В., 2010а. Очерк историографии раннего железного века//Материалы по истории и археологии России. Рязань. Т. 1.

- Столяров Е. В., 2010б. К вопросу о преемственности культур бассейна верхней Оки эпохи раннего железа и римского времени//Лесная и лесостепная зоны Восточной Европы в эпохи римских влияний и Великого переселения народов: Конференция 2. Ч. 1. Тула.

- Теплов Н. В., 1899. Городище «Дуна» близ г. Лихвина Калужской губернии//Известия КУАК. Калуга. Вып. 1.

- Третьяков П. Н., 1960. Локальные группы верхнеднепровских городищ и зарубинецкая культура//СА. № 1.

- Третьяков П. Н., 1966. Финно-угры, балты и славяне на Днепре и Волге. М.; Л.