Верхнепалеолитические бифасиальные наконечники из Денисовой пещеры

Автор: Белоусова Н.Е., Михиенко В.А., Козликин М.Б., Вишневский А.В., Шуньков М.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXVII, 2021 года.

Бесплатный доступ

Традиция изготовления тонких бифасиальных наконечников листовидной формы и овальных бифасов на Алтае демонстрирует отчетливую взаимосвязь с культурой и стратегиями жизнеобеспечения его древнейших верхнепалеолитических обитателей. На сегодняшний день проблема культурно-хронологической атрибуции и специфичности изделий данной группы, как и в целом изучение их роли в хозяйственной и охотничьей деятельности обитателей региона, требуют возвращения к глубокой проработке первичной источниковой базы и обобщения полученных сведений с опорой на новые археологические и естественнонаучные данные. В предлагаемой статье предпринята попытка систематизировать коллекцию верхнепалеолитических бифасов из Денисовой пещеры, наиболее обширную и до настоящего времени не выступавшую предметом специального изучения. В материалах из центрального зала, южной галереи и с предвходовой площадки пещеры было выявлено и восстановлено из фрагментов 13 бифасиальных орудий разной степени фрагментации. Формально все изделия относятся к двусторонне обработанным остриям или скреблам листовидной/овальной морфологической группы, оформленным в двояковыпуклой манере. Обработка большинства бифасов, направленная на придание им симметричной удлиненной листовидной формы, предполагает возможность их использования в качестве наконечников. Крупные и мелкие листовидные формы из Денисовой пещеры находят аналогии в индустриях начального верхнего палеолита Северо-Западного и Центрального Алтая. Присутствие в коллекции пещеры бифасов овального типа не находит подтверждения в виде целых орудий, а все имеющиеся фрагменты округлых очертаний соответствуют по морфометрическим параметрам базальным частям листовидных изделий.

Горный алтай, верхний палеолит, технологии расщепления камня, листовидные бифасы, наконечники, охотничьи стратегии, scar pattern analysis

Короткий адрес: https://sciup.org/145146159

IDR: 145146159 | УДК: 903.01 | DOI: 10.17746/2658-6193.2021.27.0051-0056

Текст научной статьи Верхнепалеолитические бифасиальные наконечники из Денисовой пещеры

В разное время, в зависимости от исследовательской парадигмы и археологического контекста, листовидные и овальные бифасы со стоянок на территории Алтая рассматривались как атрибуты культурных традиций верхнего и среднего палеолита [Деревянко, Шуньков, 2002; Kolobova et al., 2019]. Так присутствие бифасиального компонента в виде единичных и достаточно массивных листовидных или миндалевидных форм отмечено в среднепалеолитических комплексах стоянок Усть-Каракол-1 (раскоп 1, слой 6) и Денисова пещера (слой 12) – на фоне острийно-пластинчатой леваллуазской технологии [Проблемы палеоэкологии…, 1998; Деревянко и др., 2018]. Из-за недо статочной степени детализации в опубликованных данных в качестве среднепалеолитических иногда рассматривались овальные и листовидные бифасы со стоянки Кара-Бом и из Усть-Канской пещеры, происходящие из комплексов верхнего палеолита или имеющие спорный контекст [Kolobova et al., 2019, Fig. 6].

На верхнепалеолитических стоянках Алтая в настоящее время выявлено около 30 тонких листовидных и овальных форм бифасов. Культурно-хронологический контекст многих изделий не установлен [Проблемы палеоэкологии…, 1998; Деревянко, Шуньков, 2002; Белоусова и др., 2019], однако на основании данных по стоянкам Усть-Каракол-1 (раскоп 1, уровни обитания 5.4 и 5.5) и Кара-Бом (горизонт ВП 2) исследователи соглашаются с тем, что эти формы характерны для индустрий начального верхнего палеолита [Проблемы палеоэкологии…, 1998; Рыбин, 2014; Белоусова и др. 2019; Шалагина и др. 2019]. Высказанное ранее предположение об особом статусе листовидных и овальных форм как культурных маркеров традиций начального верхнего палеолита (НВП) [Рыбин, 2014] в настоящее время требует более детальной аргументации. С идеей специфичности этих орудий для культуры НВП не согласуется находка орудий этого облика в материалах усть-каракольской традиции раннего верхнего палеолита на эпонимной стоянке Усть-Каракол-1 (раскоп 2) [Деревянко, Шуньков, 2002, рис. 12, 7 ] и в индустрии стоянки Тюмечин-4, рассматриваемой также как часть технокомплекса усть-каракольской традиции [Деревянко, Шуньков, 2004]. В сложившейся ситуации проблема культурной атрибуции и специфичности тонких бифасов верхнего палеолита Алтая, как и в целом изучение их роли в хозяйственной и охотничьей деятельно-52

сти обитателей региона, предполагают ревизию источниковой базы и обобщение полученных сведений с учетом новых археологических и естественно-научных данных.

В настоящее время на Алтае наиболее представительной выборкой верхнепалеолитических бифасов является серия двусторонне обработанных орудий из Денисовой пещеры, которая раньше не являлась предметом специального изучения. В данном исследовании в качестве основных инструментов анализа выступили технико-типологический метод, scar pattern analysis , метод сырьевых групп и ремонтаж. Серия орудий из южной галереи пещеры стала предметом специального обсуждения как наиболее представительная по своему наполнению и сохранности. Было проведено исследование петрографических особенностей и химического состава каменного сырья артефактов с этого участка с помощью оптической микроскопии в отраженном свете и рентгенофлуоресцентного анализа (XRF) с использованием портативного оборудования Olympus Vanta M.

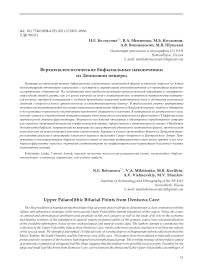

Коллекция верхнепалеолитических бифа-сов из Денисовой пещеры включает 13 изделий (рис. 1 – 13 ). Одно орудие выявлено в материалах из слоя 6 на предвходовой площадке. Пять изделий – в стратиграфических подразделениях 11.1 и 11.4 литологического слоя 11 в центральном зале (одно из них восстановлено из трех фрагментов, зафиксированных в разные годы в пределах слоя 11.4). В слое 11 в южной галерее обнаружено шесть фрагментов бифасов. Здесь же на участке нерас-члененных отложений слоев 9 и 11, подвергшихся интенсивной фосфатизации, найдены еще два фрагмента. Следует отметить, что фрагменты би-фасов из нерасчлененной толщи осадков апплици-руются с фрагментами из слоя 11. Формально, по классификации В.Н. Гладилина [1976], все бифасы из пещеры относятся к классу двусторонне обработанных острий или скребел листовидной/овальной морфологической группы, оформленному в двояковыпуклой (n=12) или плосковыпуклой (n=1) манере. Изделия представляют собой законченные орудия, сломанные на последней стадии оформления или в процессе утилизации; в одном случае по макропризнакам зафиксирован факт реутилизации. Технологический контекст бифасов представлен в материалах пещеры не только законченными формами, но и сколами их оформления. Серия тех-

Рис. 1. Верхнепалеолитические тонкие бифасы из слоя 11 в центральном зале ( 1–5 ), слоя 6 на предвходовой площадке ( 6 ), слоев 9 ( 11 ), 11 (7, 8, 10, 12–13 ) и нерасчлененной толщи отложений на уровне слоев 9 и 11 в южной галерее Денисовой пещеры.

1 – дистальный фрагмент двояковыпуклого листовидного бифаса; 2 – восстановленный двояковыпуклый листовидный бифас; 3 – дистальный фрагмент плоско-выпуклого листовидного бифаса; 4 – медиальный фрагмент двояковыпуклого тонкого бифаса; 5 – базально-медиальный фрагмент двояковыпуклого бифаса; 6 – базальный фрагмент двояковыпуклого бифаса; 7 – восстановленный дистальный фрагмент двояковыпуклого листовидного бифаса; 8 – базальная и острийная части двояковыпуклого листовидного бифаса; 9 – медиально-дистальный фрагмент двояковыпуклого листовидного бифаса; 10 – дистальный фрагмент двояковыпуклого листовидного бифаса; 11 – базальномедиальный фрагмент двояковыпуклого листовидного бифаса; 12 – медиально-дистальный фрагмент двояковыпуклого листовидного би-фаса; 13 – базальный фрагмент двояковыпуклого бифаса.

нических снятий была выявлена в коллекциях из слоя 7 на предвходовой площадке и слоя 9 в центральном зале. Артефакты несут плоские негативы предыдущих встречных и центростремительных снятий, имеют относительно уплощенный ударный бугорок и слабый изгиб. Для них характерна скошенная остаточная ударная площадка: точечная или линейная. Долю сколов утончения и других отходов производства бифасов в коллекциях верхнего палеолита еще предстоит уточнить.

На предвходовой площадке обнаружен фрагмент относительно массивного двояковыпуклого бифасиального орудия (рис. 1, 6 ), которое формально можно рассматривать как базальную часть листовидного бифаса, или, следуя первичной интерпретации, отнести к категории овальных [Природная среда…, 2003, с. 177, рис. 95, 17 ].

Верхнепалеолитическая коллекция из центрального зала включает несколько удлиненных листовидных форм – два обломка о стрийных частей

(рис. 1, 1, 3 ), медиальный фрагмент с одним отсутствующим продольным краем (рис. 1, 4 ), базальномедиальный фрагмент (рис. 1, 5 ), одно восстановленное из трех частей изделие с отсутствующим острием (рис. 1, 2 ). Для этих орудий характерно линзовидное двояковыпуклое (4 экз.) или плосковыпуклое (1 экз.) поперечное сечение, удлиненные и симметричные пропорции.

Бифасы из южной галереи по морфологии и характеру фрагментации тяготеют также к группе удлиненных листовидных. В коллекцию вошли два фрагмента острий (рис. 1, 7, 10), два медиально-дистальных фрагмента, один из которых имеет предположительно признаки метательного износа (рис. 1, 7, 12), а другой, наиболее крупный, претерпел вторичное переоформление: в зоне поперечного слома создано скребковое лезвие (рис. 1, 9). Кроме того, в коллекции присутствует одно листовидное изделие, сохранившееся в виде двух не ап-плицирующихся частей - базальной и острийной (рис. 1, 8; 2, 1, 2), а также базально-медиальный (рис. 1,11) и базальный (рис. 1,13) фрагменты. Последнее изделие по формальным признакам относится также к категории овальных [Деревянко и др. 2018]. Для всех орудий из южной галереи характерно двояковыпуклое линзовидное поперечное сечение, в большинстве случаев - удлиненные и симметричные пропорции. По выборке изделий из южной галереи (n=7) было проведено исследование камен- ного сырья, служившего материалом для изготовления верхнепалеолитических бифасиальных орудий. Установлено, что использовались наиболее высококачественные отдельности местных пород из руслового аллювия - кислые эффузивы (2 экз.), алевролиты и алевропесчаники (2 экз.), а также приносное сырье - яшмоиды (3 экз.).

Бифасы из Денисовой пещеры существенно различаются по размерности и демонстрируют относительно узкую морфологическую вариабельность. Судя по сохранившимся фрагментам, длина готовых орудий составляла от 80 до 140 мм (n=13), ширина в средней части - от 27 до 37 мм (n=4). Индекс массивности в острийной части имеет значения от 2,4 до 3,2 (n=7), в медиальной части - от 2,5 до 3 (n=3), в базальной - от 2,1 до 4,2 (n=5).

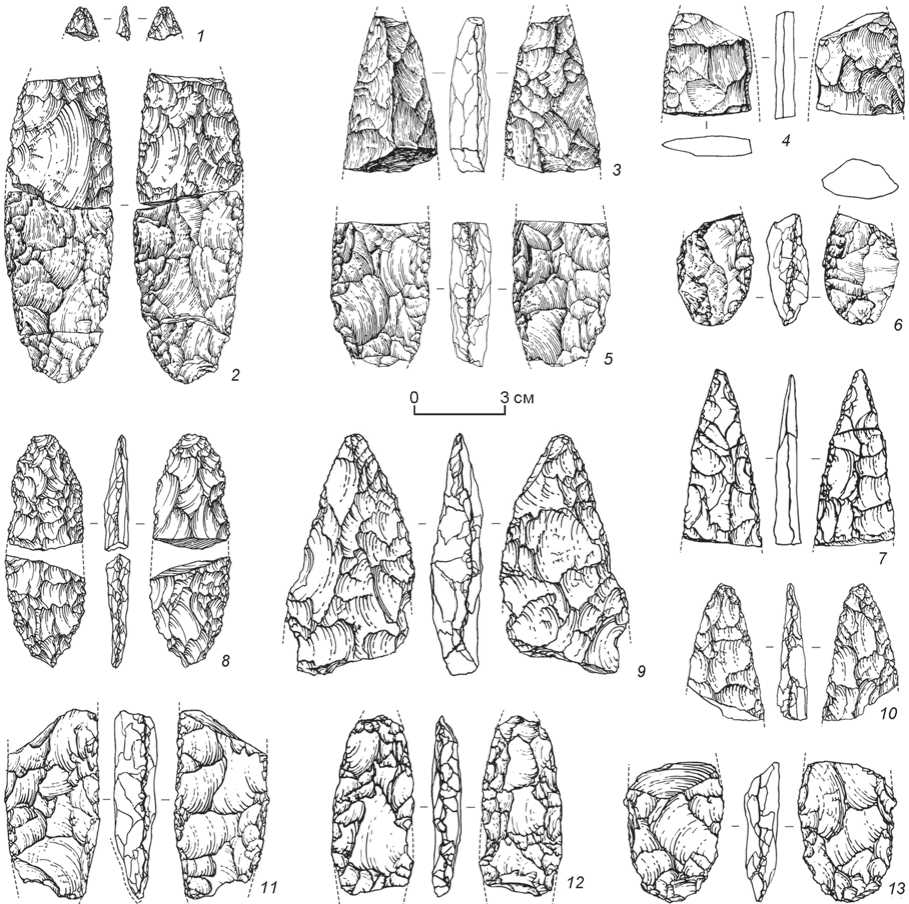

По размеру орудия делятся на две группы -мелкие и крупные, что отчетливо иллюстрируют два восстановленных изделия (рис. 1, 2 , 8 ; 2, 1 , 2 ). Рассматривая их как эталонные формы, был проведен анализ контуров широких фасов и продольных сечений орудий (рис. 2, 2 ). Согласно полученным данным, обработка большинства бифасов укладывается в эти два варианта. В обоих случаях формообразование было направлено на придание изделию симметричной удлиненной листовидной формы, при этом базальная часть оставалась округлой, а края дистальной части сходились, формируя острие. Для изготовления крупных изделий в ка-

Рис. 2. Морфометрические параметры и последовательность оформления верхнепалеолитических бифасов из Денисовой пещеры.

1 - схематичная реконструкция последовательности утончения (фаза 1), ретуширования (фаза 2) и фрагментации (фаза 3) частично восстановленного листовидного бифаса из 11 слоя в южной галерее (A, Б - фасы орудия; а, б - продольные лезвия);

2 - схема наложения контуров широких фасов ( 1, а ) и продольных сечений ( 1, б ) бифасов (n=12) без учета зон утилизационной и тафономической фрагментации.

честве заготовок могли выступать тонкие плитчатые отдельности или массивные отщепы [Белоусова и др., 2019].

Исходные морфологические параметры наиболее мелких наконечников из пещеры в силу их фрагментации не могут быть восстановлены полностью. Результаты scar pattern analysis одного из таких изделий Денисовой пещеры (рис. 2, 2 ) позволяют предположить, что заготовкой служил небольшой отщеп редкого высококачественного сырья – яшмоида. Последовательность обработки бифаса, судя по наложению и ориентации негативов, была направлена на максимальное утончение орудия с более выпуклой плоскости (дорсала?). Ретушь также несла формообразующую функцию – выравнивала лезвия и задавала симметричные пропорции. Обработка лезвий на одной из поверхностей дистального фрагмента (фас Б) имела минимальный характер, на противолежащей стороне были отмечены негативы, отличающиеся по степени сохранности – следы тафономической ретуши. Тонкие бифасы аналогичного размера с округлым основанием были зафиксированы в раннем верхнепалеолитическом комплексе стоянки Тюмечин-4, а также в материалах позднего верхнего палеолита из пещер Искра и Каминная [Маркин, 2019; Проблемы палеоэкологии…, 1998].

Результаты исследования показали, что типологическая вариабельность верхнепалеолитических бифасов из Денисовой пещеры была, судя по всему, несколько уже, чем предполагалось ранее. Следуя формальной типологии, все изделия можно отнести к классу двусторонне обработанных острий или скребел листовидной или овальной морфологической группы. Однако, присутствие в коллекции пещеры бифасов овального типа не нашло подтверждения в виде целых орудий, а все сохранившиеся фрагменты округлых очертаний по морфометрическим параметрам соответствуют базальным частям листовидных изделий. Отчетливо прослеживается дифференциация сырья для изготовления бифасиальных форм в соответствии с его качественными петрофизическими характеристиками. Только высококачественные однородные отдельно сти могли в достаточной мере обеспечить контроль скалывания – в рамках утончения орудия, выработки симметричных и удлиненных пропорций, необходимых для листовидного наконечника. Крупные и мелкие листовидные формы из Денисовой пещеры находят аналогии в индустриях начального верхнего палеолита СевероЗападного и Центрального Алтая. Схожая вариабельность размерности бифасов зафиксирована только на стоянке Тюмечин-4.

Технико-типологический анализ коллекции орудий из Денисовой пещеры выполнен при поддержке проекта НИР ИАЭТ СО РАН № 0329-2021-0001. Технологическая интерпретация (scar pattern analysis), петрографическое и минералогического исследования каменного сырья реализованы при поддержке проекта РНФ № 20-78-10125. Авторы выражают признательность М.В. Селецкому, Р.М. Харитонову и Н.В. Вавилиной за помощь при подготовке иллюстраций.

Список литературы Верхнепалеолитические бифасиальные наконечники из Денисовой пещеры

- Белоусова Н.Е., Рыбин Е.П., Федорченко А.Ю., Кулик Н.А. Листовидный бифас начала верхнего палеолита со стоянки Кара-Бом: технология, функция, контекст // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2019. - Т. XXV - С. 36-43.

- Гладилин В.Н. Проблемы раннего палеолита Восточной Европы. - Киев: Наук. думка, 1976. - 231 с.

- Деревянко А.П., Шуньков М.В. Индустрии с листовидными бифасами в среднем палеолите Горного Алтая // Археология, этнография и антропология Евразии. -2002. - № 1. - С. 16-42.

- Деревянко А.П., Шуньков М.В. Становление верхнепалеолитических традиций на Алтае // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2004. - № 3. -С. 12-40.

- Деревянко А.П., Шуньков М. В., Козликин М.Б., Федорченко А.Ю., Чеха А.М., Михиенко В.А. Новые данные по каменным индустриям среднего и верхнего палеолита из южной галереи Денисовой пещеры // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2018. - Т. XXIV. - С. 82-86.

- Маркин С.В. Палеолитические комплексы сартан-ского времени Северо-Западного Алтая // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2019. - Т. XXV. - С. 150-156.

- Природная среда и человек в палеолите Горного Алтая. Условия обитания в окрестностях Денисовой пещеры / А.П. Деревянко, М.В. Шуньков; А.К. Агаджанян, Г.Ф. Барышников, Е.М. Малаева, В.А. Ульянов, Н.А. Ку -лик, А.В. Постнов, А.А. Анойкин. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2003. - 448 с.

- Проблемы палеоэкологии , геологии и археологии палеолита Алтая / А. П. Деревянко, С. В. Глинский, М. И. Дергачева, М.В. Шуньков и др. - Новосибирск: ИАЭТ СО РАН, 1998. - 312 с.

- Рыбин Е.П. Хронология и географическое распространение культурно значимых артефактов в начальном верхнем палеолите Северной Азии и восточной части Центральной Азии // Известия Алтайского государственного Университета. - 2014. - Вып. 4 (84). - Т. 1. -С. 188-198.

- Шалагина А.В., Зоткина Л.В., Анойкин А.А., Кулик Н.А. Листовидные бифасы в комплексах начального верхнего палеолита Южной Сибири и Севера Центральной Азии // Теория и практика археологических исследований. - 2019. - № 2(26). - С. 47-60.

- Kolobova K.A., Shalagina A.V., Chabai V.P., Markin S.V., Krivoshapkin A.I. Signification des technologies bifaciales au Paleolithique moyen des montagnes de l’Altai // L’anthropologie. - 2019. - Vol. 123. -P. 276-288.