Верхнепалеолитические украшения из южной галереи Денисовой пещеры: коллекция 2021 года

Автор: Шуньков М.В., Федорченко А.Ю., Козликин М.Б.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXVII, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается новая коллекция персональных украшений ранней стадии верхнего палеолита из слоя 11 в южной галерее Денисовой пещеры. В коллекции представлены изделия нескольких типов: плоская округлая бусина из кости, подвески из зубов хищников и копытных млекопитающих с нарезкой и перфорацией, подвеска из раковины пресноводного моллюска с отверстием, фрагмент браслета, кольцо и подвеска с нарезкой, выполненные из мрамора, а также мелкий отщеп серпентина. В результате проведенного исследования были реконструированы технологии изготовления украшений, определены основные способы их использования, а также зафиксированы примеры переоформления изделий для употребления в новой функции. Технология производства подвесок из зубов включала короткую последовательность операций: получение заготовок, обработку строганием или скоблением, нанесение кольцевых нарезок или перфорацию сверлением. Производство плоских бусин реализовывалось путем вырезания удлиненных пластин из стенок трубчатой кости крупных млекопитающих, подготовки заготовок строганием, вырезания преформ, биконического сверления и шлифовки. Полученные подвески и бусины серийно использовались для орнаментации одежды и в качестве личных украшений. Технология производства предметов из мрамора предполагала реализацию короткой или более продолжительной последовательности действий. Для создания наиболее сложных мраморных изделий - колец и браслетов, применялась схожая технологическая последовательность, включавшая выбор и транспортировку сырья, перфорацию с последующим растачиванием полученного отверстия, шлифовку и полировку. Кольца и браслеты использовались в качестве украшений, вероятно, имевших особый статус.

Горный алтай, денисова пещера, персональные украшения, экспериментально-трасологический анализ, технологический анализ, ранний верхний палеолит, технология обработки кости

Короткий адрес: https://sciup.org/145146144

IDR: 145146144 | УДК: 903.01 | DOI: 10.17746/2658-6193.2021.27.0362-0368

Текст научной статьи Верхнепалеолитические украшения из южной галереи Денисовой пещеры: коллекция 2021 года

Персональные украшения из кости, бивня, поделочного камня, скорлупы яиц страуса и раковин моллюсков являются наиболее массовыми и выразительными проявлениями символического поведения в контексте памятников начала верхнего палеолита Евразии [Деревянко, Шуньков, 2004]. Разнообразие и специфика предметов личной орнаментации отражает существование в культуре первых верхнепалеолитиче ских сообществ сложившихся предпочтений в выборе формы, тех или иных типов поделочного сырья, а также глубоких знаний в сфере его обработки. Предполагается, что широкое распространение украшений являло сь следствием не только существенного прогресса в развитии древних технологий, но и возрастающей потребности палеолитического человека во внутригрупповой и межгрупповой коммуникации, маркировании социального статуса, племенной, возрастной или гендерной принадлежности [Barton, Clark, Cohen, 1994; Kuhn, Stiner, 2007; D’Errico et al., 2009].

В настоящее время наиболее ранние для территории Евразии свидетельства производства и использования изделий персональной орнаментации из разнообразных органических материалов и минерального сырья обнаружены в верхнепалеолитических комплексах Денисовой пещеры на Алтае [Деревянко, Шуньков, Козликин, 2020; Shunkov et al., 2020]. В результате исследований последних лет коллекция украшений из отложений пещеры заметно выросла как в количественном, так и в качественном отношениях и насчитывает в общей сложности свыше 200 изделий.

В 2021 г. в ходе раскопок в южной галерее пещеры из отложений слоя 11, датируемого ранней стадией верхнего палеолита, получена коллекция из 12 украшений разных типов: пло ская бусина из кости, подвески из зубов млекопитающих с нарезкой (2 экз.) и перфорацией (4 экз.), подвеска из раковины моллюска с отверстием, фрагмент браслета, кольцо и подвеска с нарезкой из мрамора, а также отщеп из серпентина. Изучение украшений базировалось на данных технологического и экспериментально-трасологического методов. Поиск, выявление и анализ следов производства и износа осуществлялись с помощью бинокулярного микро скопа Альтами СМ0745-Т и металлографического микроскопа Olympus BHM. Фотофиксация следов велась с использованием зеркальной фотокамеры Canon EOS 5D Mark IV, макрообъектива EF 100 mm f/2.8 Macro USM и штатива с ручной наводкой на резкость. Определение минерального сырья выполнила к.г.-м.н. Н.А. Кулик, фаунистические определения – к.б.н. С.К. Васильев.

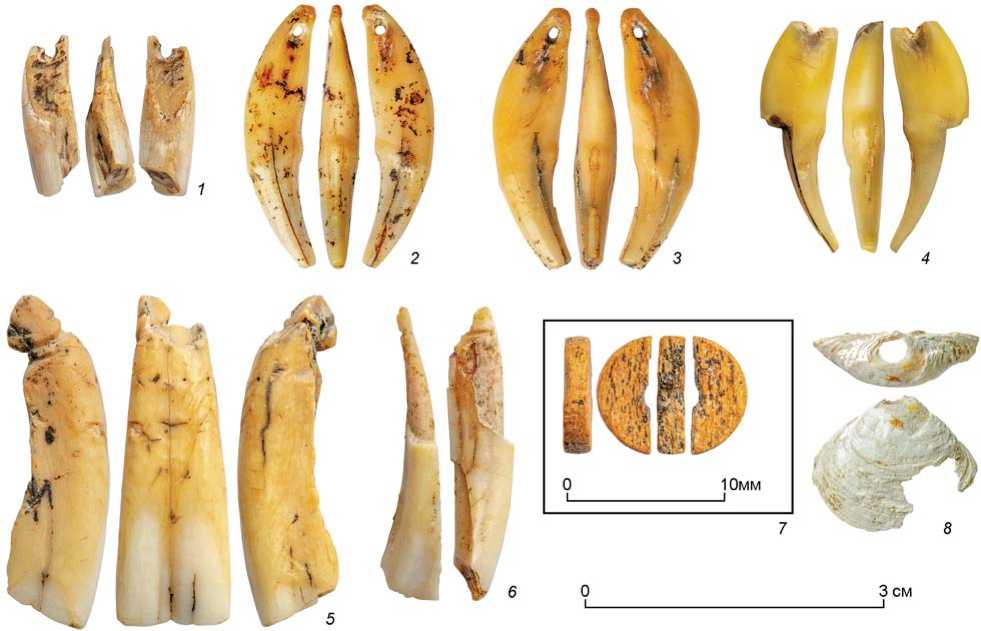

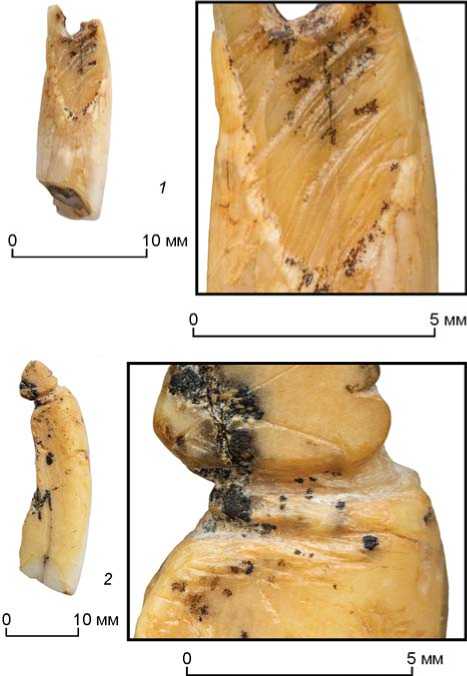

Наиболее представительную группу украшений составляют подвески из клыков лисицы Vulpes Vulpes , резцов плейстоценовой лошади Equus Ferus , сибирского горного козла Capra Sibirica и сайги Procapra Saiga (n = 6). Все изделия различны по способу подвешивания. Две фрагментированные подвески имеют следы крепления в виде нарезок, нанесенных в корневой части зуба каменным орудием с тонким рабочим краем V-образной формы. Первое изделие, выполненное из резца Equus Ferus (рис. 1, 5 ), достигает 32,2 мм в длину, 11,1 мм в ширину и 8,8 мм в толщину. Для производства второго украшения использовался резец Capra Sibirica (рис. 1, 6 ), его длина составляет 28,7 мм, ширина – 6,2 мм, толщина – 5,8 мм. Из-за продольной фрагментации обеих подвесок судить об изначальном числе прорезанных насечек трудно. На первой из них сохранились две короткие нарезки (рис. 2, 2 ), длина которых варьирует от 4,7 до 6,3 мм, ширина – 0,4–1,0 мм. На второй подвеске – одна насечка, размером 3,9 мм в длину, 0,6 мм в ширину и 0,2 мм в толщину. Выше этих нарезок на подвесках отмечено еще по одной укороченной, вероятно, пробной насечке схожей морфологии. Поверхность зуба, перед оформлением нарезок для крепления, подготавливалась скоблением и строганием. Следы этих операций в виде удлиненных извилистых или более регулярных борозд, параллельных или субпараллельных длинной оси артефактов, распространяются с двух сторон более чем на 1/2 длины зуба. В корневой части изделий зафиксирована тусклая заполировка от использования.

Четыре подвески имеют следы биконической перфорации. Среди украшений этого типа три изготовлены из клыков лисицы (см. рис. 1, 2, 3 ). Две из них сохранились полностью, их длина варьирует от 25,5 до 25,9 мм, ширина составляет 5,9– 6,6 мм, толщина – 3,9–4,0 мм. Третья подвеска сломана по отверстию и частично фрагментирована продольно (рис. 1, 4 ), ее длина – 22,9 мм, ширина – 6,7 мм, толщина – 4,1 мм. В корневой части этих украшений расположены округлые отверстия диаметром от 0,9 до 1,1 мм. Еще одна перфорированная подвеска изготовлена из резца сайги (рис. 1, 1 ). Изделие сломано по отверстию, его размеры составляют 15,5 × 4,9 × 4,7 мм. Поперечно фрагментированное биконическое отверстие округлой формы диаметром 1 мм расположено в корневой части зуба. Аналогично другим подвескам этого типа из Денисовой пещеры данные украшения несут следы предварительного утончения заготовки и уплощения места перфорации путем выскабливания каменным инструментом (см. рис. 2, 1 ). На использование этих изделий в качестве укра-

Рис. 1 . Персональные украшения из слоя 11 в южной галерее Денисовой пещеры. 1–6 – подвески из зубов млекопитающих; 7 – плоская бусина из кости; 8 – подвеска из раковины моллюска.

шений указывают следы интенсивной залощенно-сти в корневой части и вокруг отверстий.

Плоская бусина округлой формы изготовлена из стенки трубчатой кости крупного млекопитающего (см. рис. 1, 7 ). Изделие достигает 7,3 мм в длину, 3,4 мм в ширину и 1,6 мм в толщину. Украшение фрагментировано по отверстию, имеет подпрямоугольное поперечное сечение и прямой профиль. Широкие стороны и грани изделия тщательно заглажены на мелкозернистом абразиве. Признаки шлифовки в виде коротких линейных следов, расположенных поперечно длинной оси украшения, в наибольшей степени сохранились на его гранях. Округлое биконическое отверстие диаметром 1,3 мм расположено в центральной части артефакта. Обе поверхности бусины заполированы от использования.

Коллекцию украшений из органического сырья дополняет подвеска с отверстием из раковины моллюска Corbicula Tibetesis (рис. 1, 8 ). Поверхность изделия сильно преобразована в результате фосфатной минерализации, его дистальная часть повреж-

Рис. 2 . Подвески из зубов животных из слоя 11 в южной галерее Денисовой пещеры.

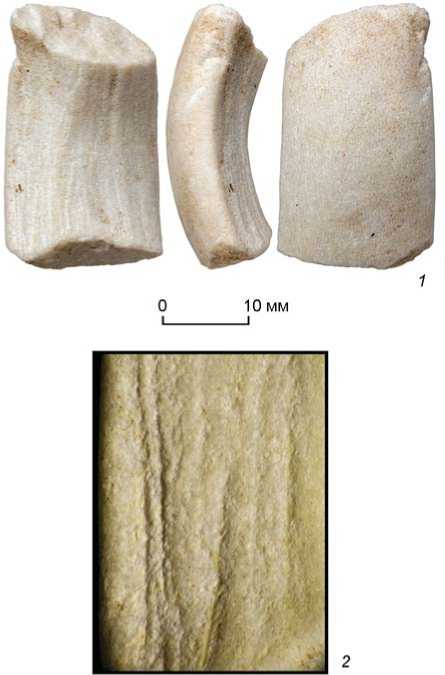

Рис. 3 . Мраморный браслет из слоя 11 в южной галерее Денисовой пещеры.

1 – общий вид изделия; 2 – следы растачивания на внутренней стороне браслета.

дена из-за выкрашивания. Длина изделия составляет 16,1 мм, ширина – 13,4 мм, толщина – 5,1 мм. Отверстие многоугольной формы диаметром 2,4 мм расположено на верхней грани раковины, выровненной, вероятно, в результате предварительной обработки. Сохранно сть украшения не позволяет уверенно диагностировать способ перфорации изделия. Судя по другим подве скам из раковин Corbicula Tibetesis в составе коллекции из Денисовой пещеры, отверстие могло быть получено в результате сверления или пробивания [Шуньков, Федорченко, Козликин, 2017].

Наиболее представительную группу в коллекции образуют три изделия из крупнозернистого молочно-белого мрамора – фрагмент браслета, кольцо и подвеска с пропиленными насечками, переоформленная из обломка другого кольца. Фрагмент браслета из мрамора (рис. 3, 1 ) впервые обнаружен в Денисовой пещере. Заготовкой изделия служила небольшая галька. Украшение представлено медиальным фрагментом подпрямоугольной формы с изогнутым профилем и линзовидным сечением; его боковые грани субпараллельны друг другу.

Максимальная длина фрагмента по дуге составляет 32 мм, ширина в наиболее широкой части – 17,7 мм, в наиболее узкой – 15,7 мм и в медиальной – 17,3 мм. Толщина изделия также варьирует от 9,2 мм в медиальной части до 8,7 и 9,7 мм по краям. На внутренней поверхности браслета зафиксированы удлиненные параллельные и субпараллельные линейные борозды от растачивания абразивом (рис. 3, 2 ). С внешней стороны изделие тщательно выровнено и заглажено шлифовкой. Признаки использования мелкозернистого абразива на данном участке имеют вид относительно тонких линейных следов, ориентированных преимущественно вдоль длинной оси изделия. Следы абразивной обработки на внешней стороне и гранях браслета отчасти перекрыты последующими следами отделочной полировки и заглаженности от использования.

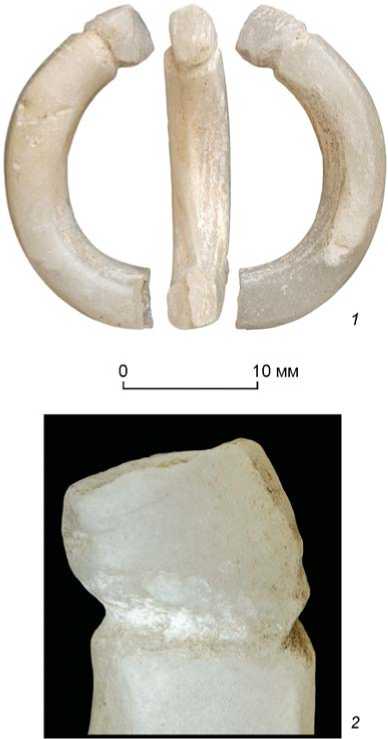

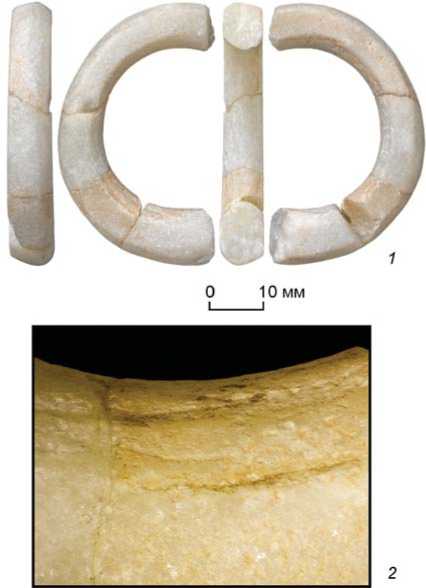

Кольцо округлой формы изготовлено из уплощенной гальки белого мрамора (рис. 4, 1 ). Изделие восстановлено из четырех апплицирующихся фрагментов, составляющих более половины его формы.

Рис. 4. Мраморное кольцо из слоя 11 в южной галерее Денисовой пещеры.

1 – общий вид изделия; 2 – следы обработки и износа на внутренней стороне кольца.

Кольцо имеет шестигранное поперечное сечение и прямой профиль. Максимальная длина изделия по внешней окружности – 83,4 мм, ширина стенок варьирует от 8,0 мм до 10,5 мм, толщина – 7,3–8,1 мм, диаметр внешней окружности – 48,7 мм, внутренней – 28,9 мм. Обе стороны кольца тщательно выровнены и уплощены абразивной обработкой. Следы шлифовки на внутренней и внешней сторонах изделия ориентированы диагонально и перпендикулярно его длиной оси в виде рядов из удлиненных линейных полос. На внутренней стороне кольца сохранились признаки растачивания, в целом, аналогичные таковым на браслете – ряды из относительно тонких протяженных концентрических параллельных и субпараллельных борозд (рис. 4, 2 ). При увеличении ×40–×100 на внешней поверхности и гранях кольца отмечены признаки микроповреждений, связанных с его использованием – короткие глубокие выбоинки подпрямоугольных очертаний, перпендикулярные длинной оси предмета, а также следы стерто сти – на внутренней стороне и гранях изделия.

Подвеска с кольцевой нарезкой выполнена из фрагмента мраморного кольца (рис. 5, 1 ). Изделие имеет полулунную форму, прямой боковой профиль и шестигранное поперечное сечение. Длина фрагмента составляет 23,3 мм, ширина варьирует

Рис. 5 . Мраморная подвеска с кольцевой нарезкой из слоя

11 в южной галерее Денисовой пещеры.

1 – общий вид изделия; 2 – следы кольцевой нарезки.

от 4,3 до 4,7 мм, толщина – от 3,6 до 4,2 мм. Характер обработки изделия в целом аналогичен таковой на описанном выше кольце. Внутренняя его сторона несет следы двустороннего растачивания, широкие стороны и грани тщательно обработаны мелкозернистым абразивом. На одном из концов предмета в непосредственной близости к месту поперечного слома каменным орудием пропилена серия сообщающихся нарезок (рис. 5, 2 ). Ширина насечек составляет 0,8–1,1 мм, глубина – 0,3–0,5 мм. Оси прорезанных линий совпадают, благодаря чему сформирована относительно ровная окруж-но сть. На выпуклой поверхности изделия выше и ниже зоны с кольцевой нарезкой прослежена серия неглубоких коротких пробных надпилов. При увеличении ×40–×100 выявлены следы повреждений, связанные с использованием украшения – мелкие неглубокие щербины округлой формы и более крупные удлиненные линейные углубления с ориентацией диагонально длинной оси предмета. Подобные следы износа отмечены на широких сторонах и гранях подвески. На внутренней стороне изделия наблюдается заглаженность поверхности, отчетливо перекрывающая следы растачивания.

К предметам из поделочного камня отнесен также мелкий скол светло-зеленого серпентина-антигорита. Скол имеет удлиненную подпрямоугольную форму, уплощенно-линзовидное поперечное сечение, прямой профиль и размеры 4,7 × 1,3 × 0,3 мм. Серия мелких фрагментов серпентина, аналогичных по морфологии, цвету и текстуре, была зафиксирована в южной галерее на смежном участке раскопа 2019 г. [Шуньков, Федорченко, Коз-ликин, 2019], одна подвеска и заготовка изделия из этого сырья – в раскопе 2017 г. [Шуньков, Федорченко, Козликин, 2017]. Такое сочетание изделий из редкого сырья, локализованное на относительно небольшой площади, указывает, скорее всего, на производство украшений из серпентина в этой части пещеры.

Новые находки дополняют полученные сведения о традициях производства персональных украшений, существовавших на ранних этапах верхнего палеолита на Алтае. Технология производства подвесок из зубов животных включала короткую последовательность операций: получение заготовок, обработку места будущего отверстия строганием или скоблением, формирование кольцевых нарезок или перфорацию заготовок сверлением или пробиванием. Для производства плоских бусин применялась более трудоемкая технология, включавшая вырезание относительно тонких удлиненных пластин-заготовок из стенок трубчатой кости крупных млекопитающих, подготовку поверхностей строганием, вырезание преформ, биконическое сверле- ние и шлифовку. Полученные подвески и бусины серийно использовались верхнепалеолитическими обитателями Денисовой пещеры в составе композиций для орнаментации одежды и в качестве личных украшений.

Существенно дополняет облик коллекции предметов персональной орнаментации серия изделий, выполненных из молочно-белого мрамора. В результате исследований предыдущих лет в материалах Денисовой пещеры выявлено во с емь предметов из мрамора. Наиболее многочисленное собрание таких украшений обнаружено в слое 11 на других участках южной галереи: подвеска из галечки с биконическим отверстием, две мелкие бусины округлой формы, а также галька со следами растирания и остатками охры на поверхности [Шуньков, Федорченко, Козликин, 2018]. Целое кольцо из белого мрамора было найдено в слое 11.1 в восточной галерее [Shunkov et al., 2020]. По морфологии и способу оформления оно является полным аналогом кольца из южной галереи. Еще три украшения получены из литологического слоя 6 на предвходовой площадке пещеры – подвеска из овальной гальки с перфорацией, фрагмент кольца и плоская бусина.

Технология производства украшений из мрамора в Денисовой пещере включала реализацию как короткой, так и более длинной последовательности действий. Предполагается, что материалом для изготовления этих украшений служил мрамор из русла р. Ануй в виде удобных для обработки плоских галек [Кулик, Шуньков, 2010]. В качестве примера относительно простых последовательностей с ограниченным набором операций можно рассматривать производство объемных подвесок из мелких галечек, включавших поиск отдельностей подходящей формы, транспортировку сырья, бикониче-ское сверление. При изготовлении округлых бусин из мелких сколов мрамора помимо двусторонней перфорации активно использовались приемы шлифовки и полировки. Более сложная по следова-тельность применялась обитателями пещеры для производства колец и браслета. В целом она схожа с реконструированной ранее технологической цепочкой изготовления браслета из хлоритолита, обнаруженного в слое 11.1 в восточной галерее пещеры [Деревянко, Шуньков, Волков, 2008; Shunkov et al., 2020]. На начальном этапе изготовления после подбора заготовки необходимой формы с использованием биконического сверления было сформировано технологическое отверстие. Далее с помощью абразива оформлялась преформа с округлым контуром. Следующие стадии включали расточку отверстия и окончательное формообразование изделия посредством шлифовки и полировки.

В настоящее время коллекция персональных украшений из южной галереи Денисовой пещеры демонстрирует максимальный набор типов, представленный в археологических комплексах начального и раннего верхнего палеолита Алтая. В результате их изучения реконструированы технологии производства украшений, определены основные способы использования, в т.ч. отмечены случаи переоформления изделий после поломки для употребления в новой функции.

Список литературы Верхнепалеолитические украшения из южной галереи Денисовой пещеры: коллекция 2021 года

- Деревянко А.П., Шуньков М.В. Становление верхнепалеолитических традиций на Алтае // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2004. - № 3. - С. 12-40.

- Деревянко А.П., Шуньков М.В., Волков П.В. Палеолитический браслет из Денисовой пещеры // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2008. -№ 2. - С. 13-25.

- Деревянко А.П., Шуньков М.В., Козликин М.Б. Кто такие денисовцы? // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2020. - Том. 48. - № 3. - С. 3-32.

- Кулик Н.А., Шуньков М.В. Петрографическая характеристика палеолитического кольца из Денисовой пещеры // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2010. - Т. XVI. - С. 117-120.

- Шуньков М.В., Федорченко А.Ю., Козликин М.Б. Костяные изделия верхнего палеолита из южной галереи Денисовой пещеры (коллекция 2017 года) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2017. - Т. XXIII. - С. 259-262.

- Шуньков М.В., Федорченко А.Ю., Козликин М.Б. Персональные украшения ранней стадии верхнего палеолита из южной галереи Денисовой пещеры // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2018. - Т. XXIV. - С. 198-202. doi: 10.17746/26586193.2018.24.198-202.

- Шуньков М.В., Федорченко А.Ю., Козликин М.Б. Костяные орудия и персональные украшения начала верхнего палеолита из южной галереи Денисовой пещеры (коллекция 2019 года) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2019. - Т. XXV. - С. 306-314. doi: 10.17746/2658-6193.2019.25.306-312.

- Barton C.M., Clark G.A., Cohen A.E. Art as Information: Explaining Upper Palaeolithic Art in Western Europe // World Archaeology. - 1994. - Vol. 26. - pp. 185-207.

- D’Errico F., Vanhaeren M., Henshilwood C., Lawson G., Maureille B., Gambier D., Tillier A., Soressi M., Van Niekerk K. From the origin of language to the diversification of languages: What can archaeology and palaeoanthropology say? // Becoming Eloquent: Advances in the emergence of language, human cognition, and modern cultures. - Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2009. - pp. 13-68.

- Kuhn S.L., Stiner M.C. Body ornamentation as information technology: Towards an Understanding of the Significance of Early Beads // Rethinking the Human revolution. - Cambridge: McDonald Institute for Archaeological Research, 2007. - pp. 45-54.

- Shunkov M.V., Fedorchenko A. U., Kozlikin M.B., Derevianko A.P. Initial Upper Palaeolithic ornaments and formal bone tools from the East Chamber of Denisova Cave in the Russian Altai // Quaternary International. - 2020. - Vol. 559. - pp. 47-67. https://doi. org/10.1016/j.quaint.2020.07.027